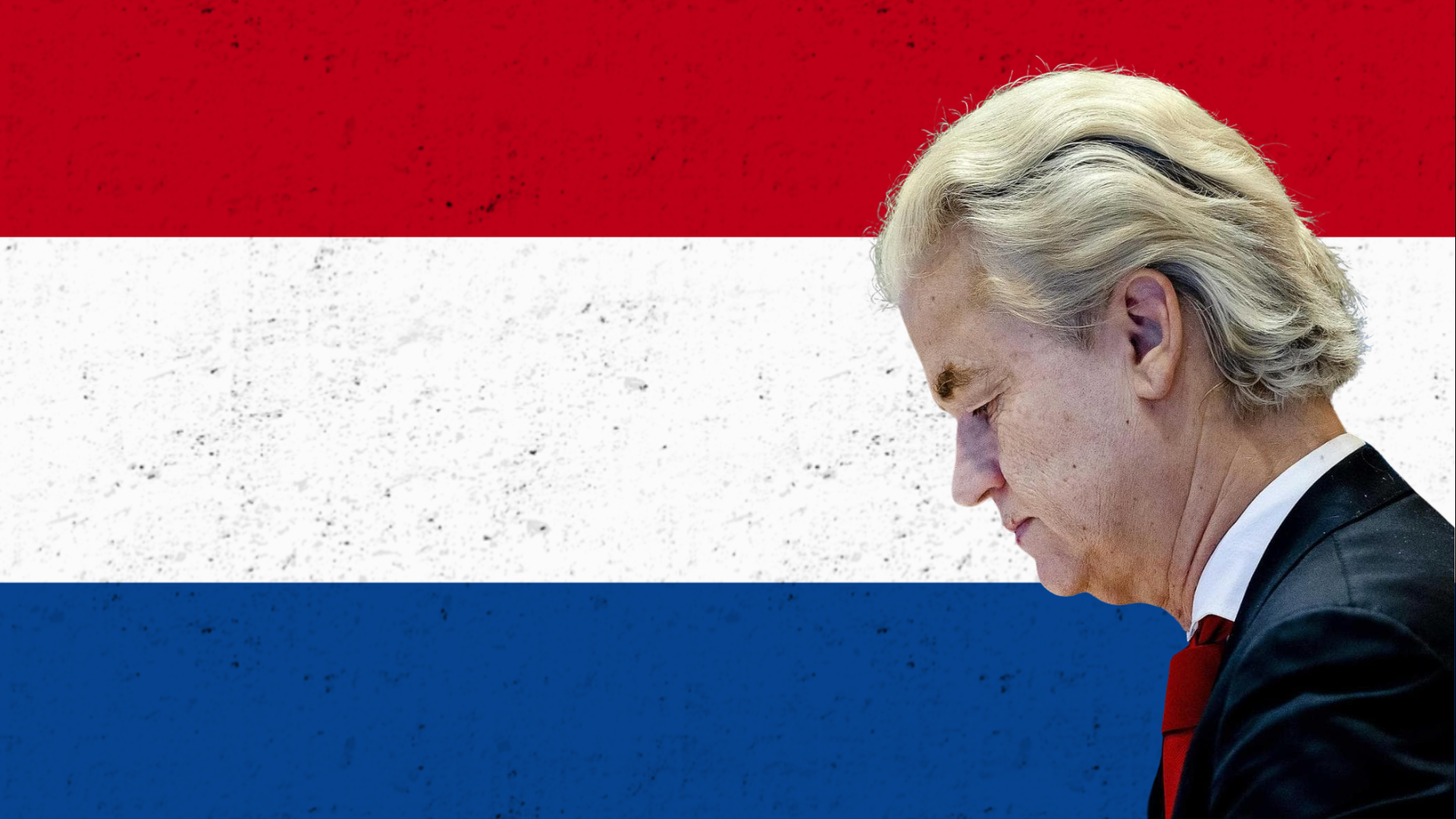

Ma è vero che l’estrema destra ha perso le elezioni in Olanda, dopo il calo di quasi 7 punti del PVV (Partito per la Libertà) di Geert Wilders? Come interpretare la vittoria del D66, un partito social-liberale che è progressista nei diritti ma liberista in economia? Il voto olandese segna un episodio isolato o indica una tendenza di più lungo periodo all’interno del Paese, tornato alle urne per la terza volta in cinque anni? In questa nuova puntata di Telescope, ringraziamo la professoressa Sarah de Lange (Università di Leiden), che nel corso di un webinar ci ha guidato in una prima analisi e interpretazione del voto olandese.

Cosa è successo: dalla vibes campaign ai risultati

In assenza di un tema dominante come l’immigrazione (centrale nelle tornate precedenti), la campagna elettorale si è giocata soprattutto sulla competizione mediatica tra i leader. Il partito socio-liberale D66 ha beneficiato dell’esposizione della sua guida, Rob Jetten, in due cruciali momenti televisivi: la prima con la partecipazione a un popolare quiz (“The Smartest Person”); la seconda con la sostituzione all’ultimo minuto di Wilders in un dibattito tra candidati. In entrambi i casi, l’immagine di Jetten ne ha fortemente beneficiato, favorendo una risalita del partito nei sondaggi. Non a caso, quella del D66 è stata definita una “vibes campaign”, trainata cioè più dalla novità impressa dal leader che da specifici contenuti programmatici. Guardando ai risultati, queste elezioni hanno segnato uno dei livelli più alti di frammentazione in Europa occidentale. Ben 15 partiti hanno ottenuto seggi in Parlamento, con i cinque più importanti separati da pochissimi voti. Il socio-liberale D66 e il partito di estrema destra PVV hanno ottenuto lo stesso numero di seggi, con soli 30.000 voti di scarto; seguono il VVD, l’alleanza Verdi-Laburisti e i Cristiano-Democratici. Nessun partito ha superato il 17%. In questo quadro, l’affluenza è rimasta stabile, attestandosi al 78,3%, mezzo punto in più rispetto al 2023.

L’estrema destra ha perso davvero?

Molti media internazionali hanno letto i risultati come una battuta d’arresto per l’estrema destra. Una narrazione fondata sulla perdita di voti da parte del PVV che aveva provocato la crisi di governo, passato ora dal 23,5% al 16,6%, e sulla sorprendente ascesa del D66, partito social-liberale che per la prima volta si afferma come il più votato. Questa interpretazione, tuttavia, presenta delle criticità. Dalle prime analisi, emergerebbe come molti voti persi da Wilders siano andati ad altre formazioni di orientamento simile, come JA21 e FvD. La somma dei seggi ottenuti dai partiti radicali di destra, nei fatti, è aumentata. Più che disfatta, è meglio parlare allora di maggiore frammentazione all’interno dello stesso blocco politico.

La lunga deriva della deistituzionalizzazione

La vera chiave interpretativa delle elezioni olandesi è la deistituzionalizzazione del sistema partitico, con la volatilità elettorale che resta tra le più alte d’Europa. Le ricerche mostrano una tripartizione tra un blocco progressista (Verdi, Laburisti, SP e in parte D66), un centrodestra tradizionale (VVD, CDA) e una destra radicale divisa in più soggetti (PVV, JA21, FvD), con gli elettori che hanno dimostrato di sapersi spostare sia all’interno che all’in fuori di questi blocchi. Il flusso più sorprendente, in tal senso, è il 7% di voti che il D66 ha preso dal PVV. L’ultima tornata, inoltre, ha confermato una tendenza ormai consolidata: la crescente polarizzazione sull’asse culturale e uno slittamento a destra su quello socioeconomico. In altri termini, i partiti che hanno vinto sono quelli con posizioni più estreme, in un senso o nell’altro, su identità e cultura (dalla sinistra verde ai nazionalisti), mentre i programmi economici più redistributivi sono stati penalizzati. Emblematico è il caso del D66: un partito progressista sui diritti civili ma con un’agenda economica orientata verso il mercato, che lo avvicina su diverse questioni al centro-destra. In questo senso, la sua vittoria non rappresenta un’affermazione della sinistra socialdemocratica, quanto di un mix di cosmopolitismo liberale e pragmatismo fiscale, che trova sostegno in settori urbani e istruiti dell’elettorato.

Coalizioni impossibili e un futuro incerto

La fase post-elettorale si presenta quindi incerta per la formazione del nuovo governo. Le due possibili coalizioni emerse dalle trattative iniziali presentano entrambe degli ostacoli. La prima è la cosiddetta “larga coalizione”, che include forze di centro, centrodestra e centrosinistra, ma soffre per l’elevata eterogeneità programmatica. La seconda, che invece farebbe a meno dei Verdi-Laburisti sostituendoli col partito di destra JA21, non ha numeri solidi per contare su una solida maggioranza parlamentare e ancor meno per controllare il Senato, dove avrebbe solo 24 seggi su 75. Quello che ci si aspetta, verosimilmente, è un processo di formazione del governo estremamente lungo (sei mesi o più), terminato il quale lo scenario politico sarà comunque fragile e non potrà essere scongiurato il ritorno anticipato al voto. Una situazione che richiama, per certi versi, l’Italia, specie quella della Prima repubblica, ma con una differenza sostanziale: nei Paesi Bassi, la soglia elettorale bassissima rende questa frammentazione un tratto strutturale del sistema.