La rubrica “il CISE ospita” è dedicata ad analisi che riceviamo da studiosi esterni al CISE, e che contribuiscono ad arricchire le nostre riflessioni.

Giuseppe Martelli (1985) ha conseguito una laurea in Scienza della Politica e dei Processi Decisionali nel 2011 presso la facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri, Firenze con una tesi sul coordinamento strategico elettorale in sei regioni italiane dal 1995 al 2010.

Attualmente è Ph Candidate in Political Theory presso la Luiss Guido Carli, Roma. Il progetto di ricerca riguarda la personalizzazione del voto e il rapporto tra candidati elettori all’interno del circuito elettorale. I suoi principali interessi di ricerca riguardano gli studi elettorali e il funzionamento dei sistemi partitici, con particolare attenzione ai contesti con forte personalizzazione della leadership.

Dal 2011 è responsabile degli studi elettorali del sito termometropolitico.

L’utilizzo da parte degli elettori del voto di preferenza rappresenta uno degli aspetti più interessanti della competizione elettorale regionale. Lo “strumento” del voto di preferenza ha stimolato (e stimola ancora) un accesso dibattito, in ambito accademico e non solo, circa i rischi/opportunità legati a questa particolare forma di “voto personale”.

Non c’è qui lo spazio per riassumere, pur in breve, gli aspetti caratteristici dell’utilizzo del voto di preferenza nelle elezioni regionali dal 1995 a oggi. In ogni caso occorre ricordare almeno due elementi.

Il primo è che l’utilizzo del voto di preferenza è maggiormente diffuso nelle regioni meridionali, rispetto a quelle settentrionali. Le regioni del Centro si dividono invece in due sotto-gruppi: Emilia Romagna e Toscana (fino al 2000, poi qui il voto di preferenza è stato abolito) presentano tassi preferenza molto bassi, mentre Lazio, Marche e Umbria fanno registrare livelli di preferenzialità più simili (seppur inferiori) alle regioni meridionali.

Il secondo elemento è che a caratterizzare il comportamento degli elettori rispetto al voto di preferenza non vi è solo la frattura territoriale. Esistono, infatti, profonde differenze tra le due “aree” politiche di centro-destra e centro-sinistra. I partiti nati dell’esplosione della Dc si caratterizzano per alti tassi di preferenza. Al contrario, le formazioni post-comuniste confermano une certa ostilità nell’esprimere una preferenza personale nell’urna.

Questi due aspetti specifici ci aiuteranno ad analizzare il comportamento preferenziale degli elettori lombardi e laziali nelle ultime elezioni regionali. L’analisi dal tasso di preferenza (TFP), che può essere definito come il rapporto tra i voti complessivi di una lista e i voti di preferenza espressi in favore dei candidati della lista stessa, rappresenta il primo passo di questa indagine (tab. 1 e 2).

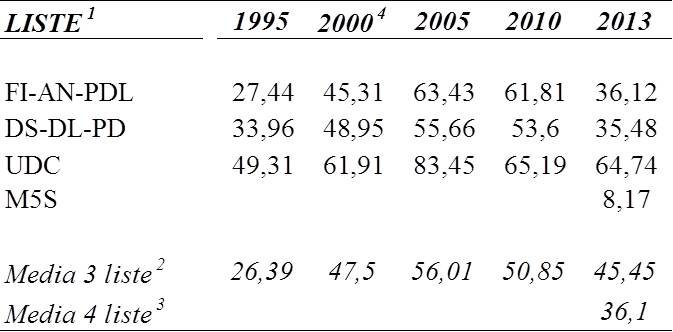

Tab. 1 – Tassi di preferenza (TFP) delle principali liste di centro-destra e di centro-sinistra nelle elezioni regionali nel Lazio dal 1995 al 2013.

Per quanto riguarda il Lazio, analizzando i dati dal 1995 al 2013 notiamo un andamento del tasso di preferenza comune ad altre regioni. Dal 1995 al 2005 si registra un incremento costante dell’utilizzo del meccanismo preferenziale, da parte degli elettori laziali. Nelle elezioni del 2010 e del 2013 assistiamo invece a una sua costante diminuzione e anche questa decrescita è in linea con le altre regioni.

Osservando lo sviluppo temporale del fenomeno notiamo i caratteri tipici del comportamento preferenziale dei diversi elettorati. I TFP delle liste di centro e di centro-destra sono molto alti, in particolare per l’Udc (CCD-CDU), mentre nel centro-sinistra i valori percentuali del TFP sono di poco inferiori a quelli del centro-destra e addirittura superiori nella tornata elettorale del 2000. Infine occorre segnalare che la diminuzione del TFP nel 2013 di Pd e Pdl è più accentuata rispetto al decremento dell’Udc, nelle stesso periodo; e che il Movimento 5 Stelle presenta valori bassissimi.

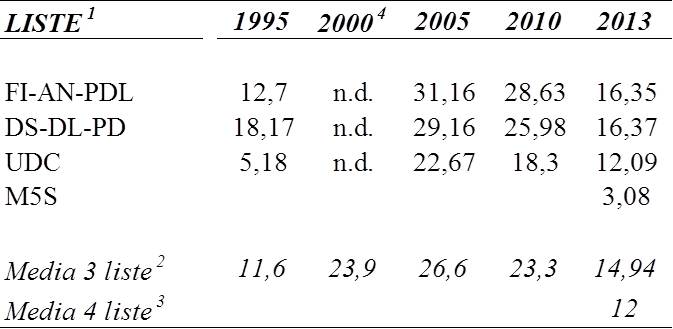

Tab. 2 – Tassi di preferenza (TFP) delle principali liste di centro-destra e di centro-sinistra nelle elezioni regionali in Lombardia dal 1995 al 2013.

La Lombardia conferma molti degli aspetti di carattere generale del voto di preferenza elencati in precedenza. Come nelle altre regioni del Nord il TFP della regione è molto basso e, come per le altre regioni, cresce fino al 2005 e diminuisce nel 2010 e nel 2013. L’elemento che desta maggiore interesse è il comportamento degli elettori di centro-destra e centro-sinistra nell’utilizzo del voto di preferenza. Nonostante l’assenza di dati per il 2005 possiamo comunque rilevare che la tradizionale distanza in termini percentuali del TFP tra i due “blocchi” non si riscontra né nel 1995 nel 2013. Molto interessante inoltre risulta la grande crescita del TFP tra l’elettorato leghista considerato il bassissimo tasso (5,18%) registrato nel 1995. E, come nel Lazio, anche qui il TFP del Movimento 5 Stelle è estremamente basso, prossimo a zero: gli elettori sono evidentemente attratti dalla lista e dalle posizioni che esprime, non già dai rispettivi candidati.

Naturalmente è molto complicato trarre conclusioni basandosi su questi dati. Certamente l’elemento comune ai due contesti elettorali risulta essere la progressiva perdita di interesse da parte degli elettori per il voto di preferenze nelle due regioni considerate. Le cause di tale fenomeno sono difficili da riconoscere anche alla luce dei diversi contesti territoriali; la diminuzione del TFP in Lombardia potrebbe essere correlata ai diversi scandali giudiziari che hanno colpito il Pirellone negli ultimi anni e che hanno reso “impresentabili” molte personalità forti (e molto preferenziate) che hanno calcato la scena politica lombarda negli ultimi anni. La stessa perdita di interesse degli elettori laziali per il voto di preferenza potrebbe essere un effetto degli scandali (Fiorito e simili), ma allo stesso tempo, utilizzando una lettura più “meridionalista” , la crisi dei campioni delle preferenze potrebbe essere connessa alla difficoltà oggettiva dei politici locali a distribuire benefici selettivi sul territorio a causa dei crescenti vincoli di bilancio e di spesa imposti dall’austerità. È evidente che gli aspetti sopra citati devono essere intesi come “indizi” di un mutamento del comportamento preferenziale degli elettori. Tuttavia si tratta comunque di indizi che necessitano di maggiori verifiche per diventare prove. (Xanax)

Se pur complessa, l’analisi del comportamento preferenziale merita attenzione perché offre parziali spiegazioni al mutamento dei rapporti tra elettori e candidati nel tempo. Tralasciando valutazioni di merito (ad esempio circa il nesso tra preferenze e clientelismo), il circuito elettorale preferenziale, che crea fiducia/sfiducia tra cittadini-elettori e le élites, rappresenta un ottimo punto di osservazione in tempi in cui il rapporto tra politica e cittadino appare compromesso.

[1] I valori per liste di centro-destra (FI-AN-PDL) sono calcolati come media dei TFP di FI e AN per il 1995, il 2000 e il 2005 nel Lazio; per il 1995 e il 2010 in Lombardia. I valori delle liste di centro-sinistra (DS-DL-PD) sono calcolati come media dei TFP dei Ds e della Margherita/Popolari per il 1995 e il 2000. Per il 2005 si utilizzato il valore della lista Uniti nell’ Ulivo. Il valore della lista Udc nel 2000, in Lazio è calcolata come la media dei TFP di CCD E CDU. A tale proposito segnaliamo che il valore del TFP del CCD nel 2000 (79,82%) è nettamente più altro del valore del CDU (44,01)

[2] Il valore indicato rappresenta la media dei valori delle prime tre liste riportate nella Tabella.

[3] Il valore indicato rappresenta la media dei valori di tutte le quattro liste, inclusa dunque quella del Movimento 5 stelle, riportate nella Tabella.

[4] Non è stato possibile calcolare i tassi di preferenza nel 2000 perché non sono disponibili i dati delle preferenze nel database del Ministero degli Interni.