Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 sono state generalmente raccontate come elezioni critiche, ovvero come un momento che avrebbe segnato un prima e un dopo. Laddove il prima sarebbe stato rappresentato da un assetto politico incentrato sull’accordo tra le forze politiche tradizionali e il dopo, viceversa, avrebbe visto il prevalere delle forze cosiddette sovraniste o, come sarebbe meglio dire, anti-establishment. Il dibattito politico, giornalistico e accademico ha qualche volta fomentato l’eccitazione elettorale e qualche altra volta, invece, ha provato a spiegare, sine ira et studio, che molto probabilmente poco sarebbe cambiato.

In questo ampio dibattito pochissimo spazio è stato dedicato a comprendere il ruolo che avrebbe potuto avere il voto di preferenza, salvo alcuni articoli ex-post dedicati ai candidati più in vista che hanno puntualmente raccolto un numero assai grande di voti personali (Vernetti e Borghese 2019). Questo capitolo prova a colmare questo gap proponendo un’analisi sintetica, ma sistematica, sull’uso delle preferenze in Italia in occasione delle ultime elezioni europee.

Tanto per cominciare, va ricordato che poco prima delle elezioni europee del 2014 fu introdotto il voto di genere (Rombi 2014). Pertanto, gli elettori continuano ad avere a disposizione fino a tre preferenze, ma devono destinarle a candidati di genere diverso. Sotto il profilo della costruzione dell’indice di preferenza (IP), è necessario tenere conto del fatto che, potendo l’elettore esprimere fino a tre voti personali, le preferenze potenzialmente esprimibili sono rappresentate dal triplo dei voti validi. Il valore dell’IP sarà quindi dato dal rapporto tra il numero di voti validi e il numero di preferenze potenziali. Naturalmente, l’indice varia tra 0 – nessun voto di preferenza – e 1 – l’intero elettorato ha attribuito le tre preferenze.

Chiariti rapidamente gli aspetti metodologici, in questa sede intendiamo esaminare il voto di preferenza guardando, da una parte, alla sua dimensione territoriale e, dall’altra parte, alla sua diffusione all’interno degli elettorati dei partiti in competizione. Per conferire un respiro diacronico all’analisi, faremo anche riferimento all’andamento del voto di preferenza in occasione delle precedenti elezioni europee.

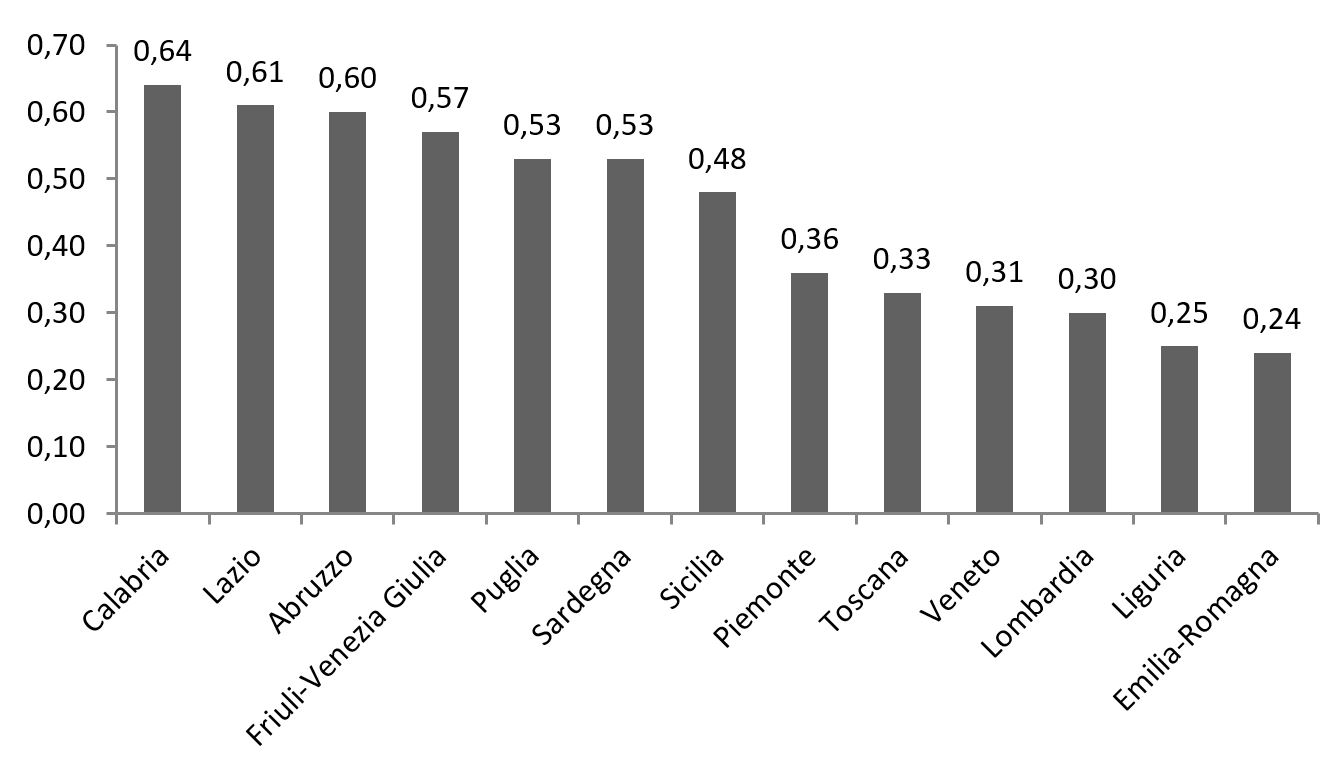

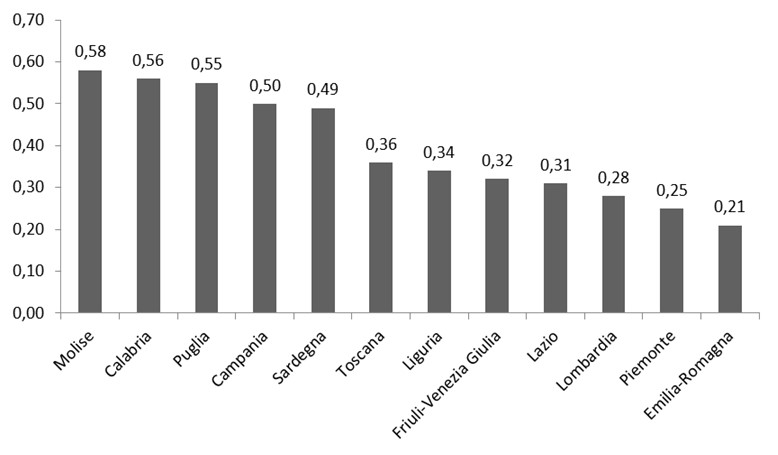

Nella Tabella 1 le 20 regioni italiane sono ordinate in senso decrescente, in base al rispettivo indice di preferenza e, come si vede dalle diverse tonalità di grigio, sono raggruppate in quartili. Innanzitutto, si deve sottolineare come le due regioni insulari – Sicilia e Sardegna – presentino l’IP più elevato, essendo rispettivamente pari a 0,34 e 0,27. Viceversa, il Piemonte (IP = 0,07), la Toscana (IP = 0,09) e l’Emilia-Romagna (IP = 0,09) sono le uniche regioni in cui l’indice rimane sotto la soglia dello 0,10. Da questo punto di vista, nulla è cambiato rispetto al 2014, quando le stesse tre regioni presentavano l’indice più contenuto (IP = 0,08). Il cambiamento si è, invece, registrato in relazione al record nell’uso delle preferenze che, nel 2014, apparteneva alla Basilicata, probabilmente in virtù del forte successo elettorale del Partito Democratico (PD), formazione assai radicata nella regione lucana.

La stessa Basilicata, peraltro, fa parte del gruppo di regioni in cui il valore dell’IP è stato più elevato, insieme ad un’altra regione meridionale – la Calabria (IP = 0,26) – e naturalmente alle due isole maggiori. Ancora una volta, quindi, il voto di preferenza si rivela un fenomeno soprattutto meridionale. Questa circostanza è peraltro confermata dal fatto che, esattamente come nel 2014, l’unica regione appartenente alla circoscrizione meridionale al di fuori del terzo e del quarto quartile è l’Abruzzo.

Tab. 1 – L’indice di preferenza (IP) alle elezioni europee 2019 nelle regioni italiane

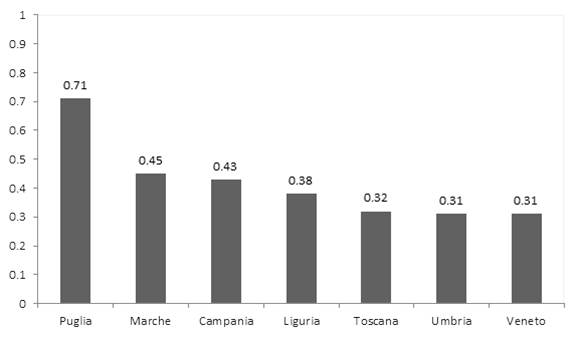

Ad eccezione dei valori massimi dell’IP, la continuità tra le elezioni del 2014 e quelle del 2019 è molto forte. Ciò è plasticamente testimoniato dalla Figura 1, la quale dimostra come le tendenze generali nel voto di preferenza nelle cinque circoscrizioni abbiano subito cambiamenti del tutto trascurabili.

L’unico mutamento di un qualche rilievo ha riguardato la circoscrizione Isole. Sia in Sicilia sia in Sardegna l’IP ha subito una crescita piuttosto sostenuta, passando da 0,28 a 0,34 nel primo caso e da 0,22 a 0,27 nel secondo.

Fig. 1 – L’indice di preferenza (IP) alle elezioni europee nelle cinque circoscrizioni (2014 e 2019) La spiegazione di questo mutamento richiede un approfondimento dell’analisi che ci consenta di passare dal livello territoriale a quello partitico. A questo scopo, innanzitutto, vale la pena di osservare la Tabella 2.

La spiegazione di questo mutamento richiede un approfondimento dell’analisi che ci consenta di passare dal livello territoriale a quello partitico. A questo scopo, innanzitutto, vale la pena di osservare la Tabella 2.

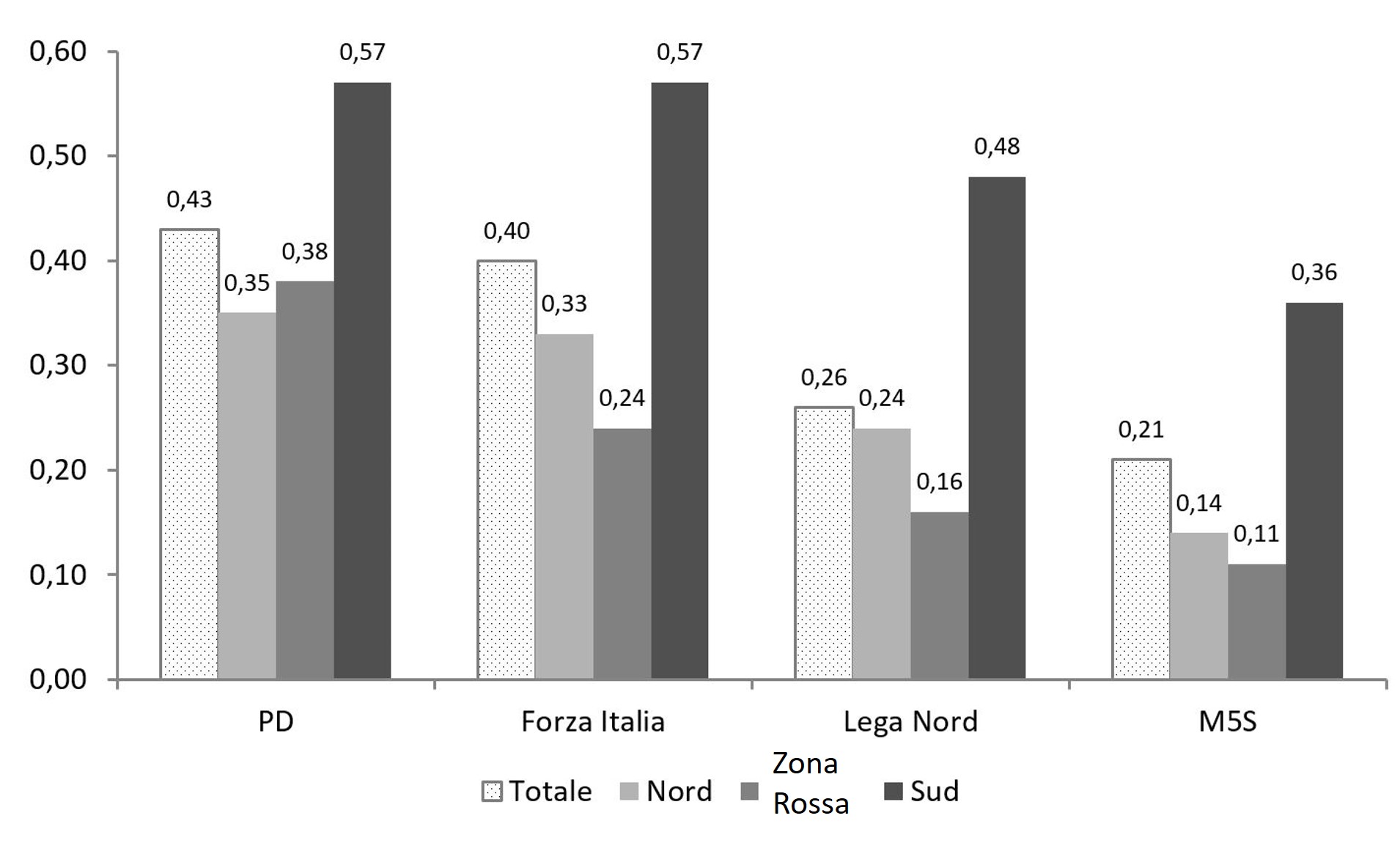

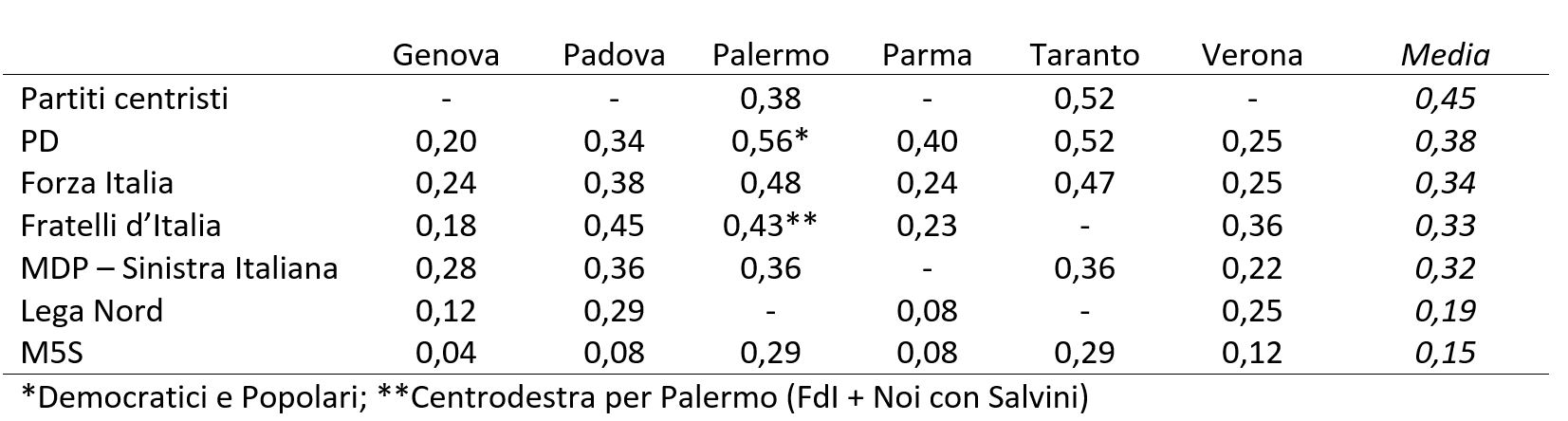

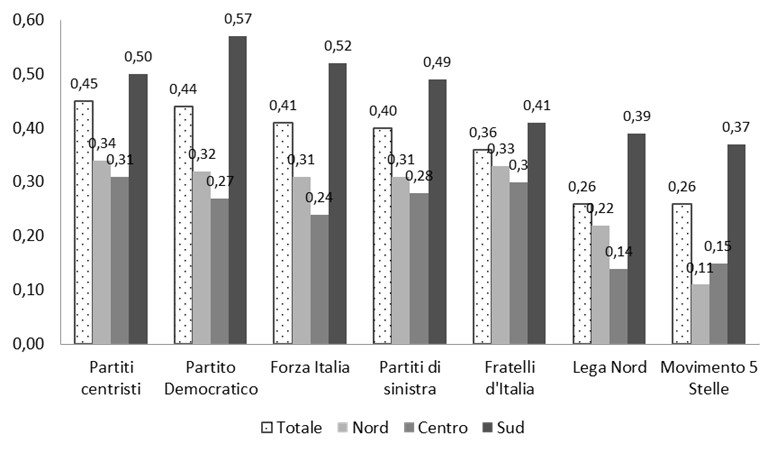

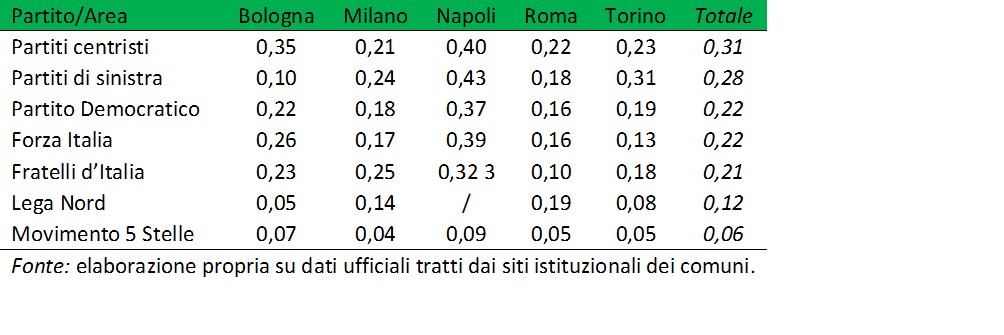

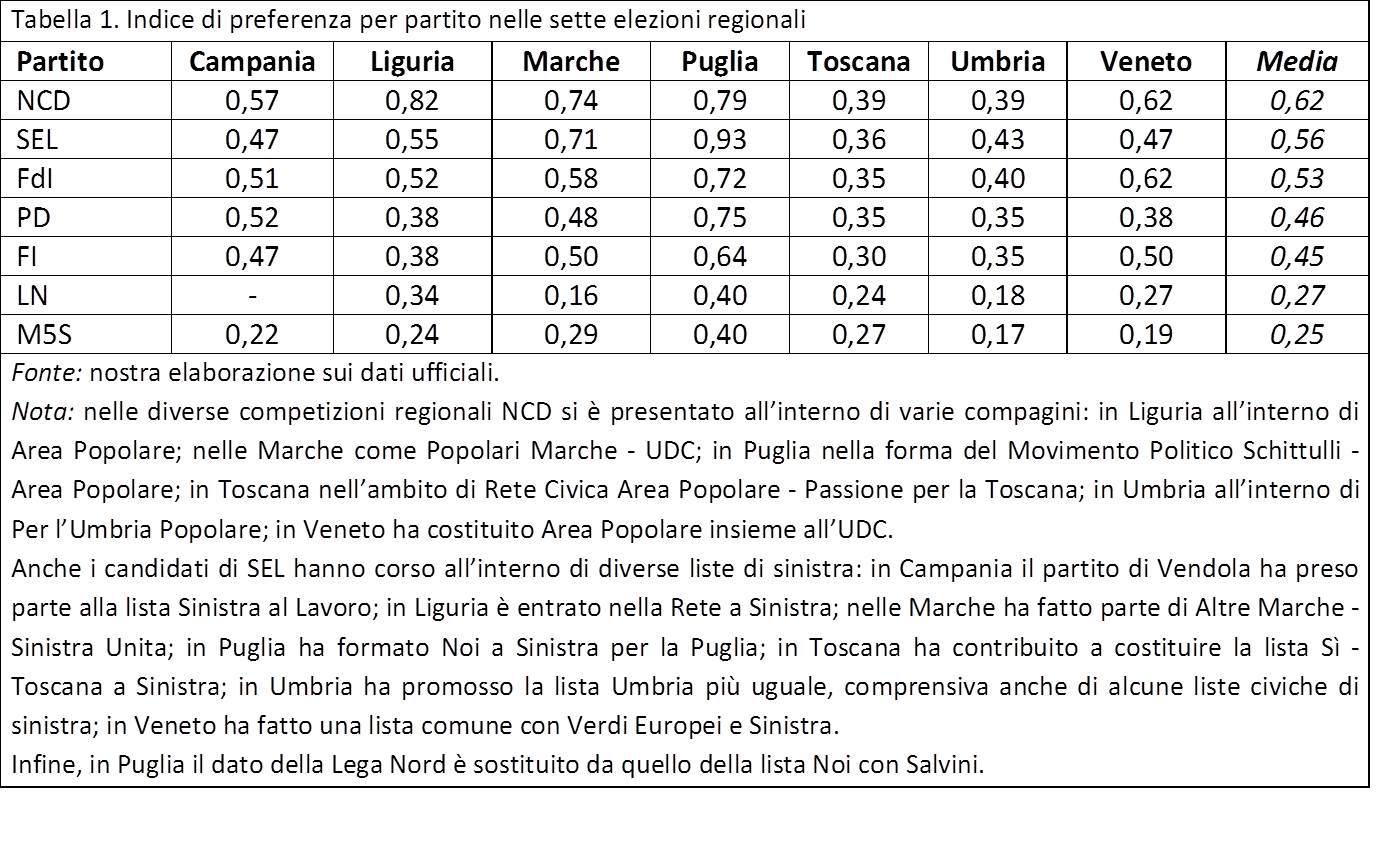

In primo luogo si deve evidenziare come, subito dopo il valore fatto registrare dai sostenitori del Südtiroler Volkspartei (IP = 0,25), siano gli elettori di Fratelli d’Italia, Forza Italia e PD a fare l’uso più massiccio del voto di preferenza, con un indice di preferenza sul piano nazionale pari, rispettivamente, a 0,23, 0,22 e 0,20. Peraltro, tra i partiti rilevanti l’unico al di sotto del dato medio è il Movimento 5 Stelle, il cui IP è uguale a 0,11. Un dato più basso rispetto allo 0,15 fatto segnare dall’altro pilastro governativo: la Lega di Salvini.

Da una parte, quindi, Forza Italia e il PD hanno raccolto un numero significativo di consensi trainati dal consenso elettorale dei propri candidati sul territorio. Dall’altra parte, i due partner del governo hanno invece puntato soprattutto sull’immagine nazionale del proprio partito e, in particolare la Lega, sulla popolarità della propria leadership.

Passando dal livello sistemico alle singole circoscrizioni, emerge come Fratelli d’Italia sia stata l’unica formazione ad avere l’IP più elevato in più di una circoscrizione. Sia al centro (IP = 0,25) sia al sud (IP = 0,35), gli elettori del partito guidato da Giorgia Meloni hanno utilizzato le preferenze in misura maggiore a tutto gli altri elettorati. Prevedibilmente, il record assoluto nell’indice di preferenza è rintracciabile nella circoscrizione Isole ed è stato fatto segnare dall’elettorato di Forza Italia (IP = 0,41). Colpisce, inoltre, l’impressionante differenza di comportamento tra gli elettori pentastellati al Nord, dove di fatto non fanno alcun uso delle preferenze, e nelle isole dove, invece, l’IP ha un valore (0,26) identico a quello di un piccolo partiti di matrice democristiana, i Popolari per l’Italia. Se lo si confronta con il dato del 2014, la differenza tra il Movimento 5 Stelle del Nord e quello delle Isole appare significativamente aumentata. Se prima lo scarto tra il valore massimo dell’IP (Isole, 0,21) e quello minimo (Nord-Ovest, 0,05) era pari a 0,16, oggi questo scarto è pari a 0,23.

Tab. 2 – L’indice di preferenza (IP) alle elezioni europee 2019 dei partiti nelle diverse circoscrizioni Tra le altre cose, l’analisi degli scarti tra l’IP 2019 e l’IP 2014 potrebbe aiutarci a comprendere cosa abbia guidato la crescita del voto di preferenza nelle isole, così come mostrato dalla Figura 1. A questo proposito, la Tabella 3 indica come, rispetto al 2014, il comportamento degli elettori dei cinque principali partiti italiani si sia rivelato mutevole. (Topamax) Da un lato, gli elettori dei due partiti cosiddetti tradizionali hanno accresciuto il ricorso al voto di preferenza, viceversa i sostenitori del Movimento 5 Stelle, della Lega e di Fratelli d’Italia non hanno cambiato il loro atteggiamento, almeno se lo osserviamo da una prospettiva sistemica. Lo scarto positivo più ampio riguarda il partito di Berlusconi i cui elettori, proprio nella circoscrizione formata da Sicilia e Sardegna, hanno raddoppiato l’utilizzo del voto di preferenza, con un IP passato dallo 0,21 del 2014 allo 0,41 del 2019. Peraltro, se si escludono i valori fatti segnare da PD e Forza Italia nel Nord-Ovest, è proprio nella circoscrizione Isole che i sostenitori di tutti i maggiori partiti italiani hanno aumentato il ricorso al voto di preferenza in misura maggiore rispetto alle altre aree del paese. Viceversa, un calo generalizzato è stato registrato nel Nord-Est, sebbene in questa circoscrizione gli elettorati di PD e Forza Italia abbiano mostrato una certa stabilità.

Tra le altre cose, l’analisi degli scarti tra l’IP 2019 e l’IP 2014 potrebbe aiutarci a comprendere cosa abbia guidato la crescita del voto di preferenza nelle isole, così come mostrato dalla Figura 1. A questo proposito, la Tabella 3 indica come, rispetto al 2014, il comportamento degli elettori dei cinque principali partiti italiani si sia rivelato mutevole. (Topamax) Da un lato, gli elettori dei due partiti cosiddetti tradizionali hanno accresciuto il ricorso al voto di preferenza, viceversa i sostenitori del Movimento 5 Stelle, della Lega e di Fratelli d’Italia non hanno cambiato il loro atteggiamento, almeno se lo osserviamo da una prospettiva sistemica. Lo scarto positivo più ampio riguarda il partito di Berlusconi i cui elettori, proprio nella circoscrizione formata da Sicilia e Sardegna, hanno raddoppiato l’utilizzo del voto di preferenza, con un IP passato dallo 0,21 del 2014 allo 0,41 del 2019. Peraltro, se si escludono i valori fatti segnare da PD e Forza Italia nel Nord-Ovest, è proprio nella circoscrizione Isole che i sostenitori di tutti i maggiori partiti italiani hanno aumentato il ricorso al voto di preferenza in misura maggiore rispetto alle altre aree del paese. Viceversa, un calo generalizzato è stato registrato nel Nord-Est, sebbene in questa circoscrizione gli elettorati di PD e Forza Italia abbiano mostrato una certa stabilità.

In definitiva, anche le elezioni europee del 2019 dimostrano come il comportamento di voto assuma contorni sempre più diversi tra il Nord e il Sud del paese. Ma non è questa l’unica, importante, differenza che emerge dall’analisi del voto di preferenza, l’altra, sempre più profonda e già rilevata in altre indagini (Rombi 2017; 2018), riguarda gli elettori dei partiti anti-establishment (al di là delle differenze che pure esistono all’interno di questo gruppo) e quelli che sostengono i partiti delle élite politiche che hanno guidato il paese tra il 1994 e il 2018.

Riferimenti bibliografici

Rombi, S. (2014), ‘Il voto di preferenza: tra meridione, neo-democristiani e intellettuali’, in De Sio, L., Emanuele, V. e Maggini, N. (a cura di), Le Elezioni Europee 2014, Dossier CISE (6) Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 153-157.

Rombi, S. (2017), ‘L’uso del voto di preferenza alle elezioni comunali del 2017’, in Paparo, A. (a cura di), La rinascita del centrodestra? Le elezioni comunali 2017, Dossier CISE (9), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 83-87.

Rombi, S. (2018), ‘Il voto di preferenze alle comunali del 2018. Verso l’autofagia dei partiti?’, in Paparo, P. (a cura di), Goodbye Zona Rossa. Il successo del centrodestra nelle comunali del 2018, Dossier CISE (12), Roma, LUISS University Press, pp. 117-122.

Vernetti, A. e Borghese, S. (2019), ‘Europee, i candidati promossi e quelli bocciati: i numeri dei signori delle preferenze’. Disponibile presso: https://www.youtrend.it/2019/05/28/elezioni-europee-2019-candidati-eletti-preferenze-circoscrizioni/.