Se si votasse oggi è molto probabile che Donald Trump diventerebbe di nuovo presidente degli Stati Uniti. Un caso unico nella storia americana: nessuno è mai tornato alla Casa Bianca quattro anni dopo averla persa. Trump sarebbe l’unico presidente rieletto dopo non essere stato riconfermato. All’indomani dell’assalto al Congresso il 6 Gennaio 2021 chi avrebbe potuto immaginare un esito del genere? Eppure, salvo soprese dell’ultima ora che sanno molto di wishful thinking, le elezioni del Novembre 2024 saranno una replica di quelle del Novembre 2020. E questo nonostante l’età di Biden e i processi di Trump. Perché? La risposta va cercata esplorando due dimensioni di analisi: quella istituzionale e quella elettorale.

Come si vincono le elezioni americane: la roulette del collegio elettorale

Gli Usa sono un sistema presidenziale ma a differenza di altri sistemi presidenziali gli elettori non scelgono direttamente il presidente. È all’interno del collegio elettorale che si decide l’elezione. I 538 seggi di questo collegio sono divisi tra i 50 stati più il distretto di Columbia sostanzialmente in base alla popolazione. L’elezione avviene stato per stato. Tranne che nel Nebraska e nel Maine, in ciascuno stato tutti i seggi vengono assegnati al candidato che ottiene un voto più degli altri. Vince chi prende 270 seggi. Si può diventare presidente, come è stato il caso di Trump nel 2016 e di Bush nel 2000, senza avere la maggioranza del voto popolare ma solo la maggioranza dei voti nel collegio elettorale. Dunque è il collegio l’istituzione decisiva per l’elezione del presidente. È qui dentro che va cercata una parte della spiegazione della vittoria di Trump nel 2016, della sua sconfitta nel 2020 e di una sua possibile vittoria nel 2024. Ma all’interno del collegio non tutti gli stati sono decisivi.

Una delle caratteristiche rilevanti della politica americana è che, nel tempo e soprattutto negli ultimi trenta anni, il partito democratico e quello repubblicano hanno messo solidi radici in zone diverse del paese. A livello di collegio elettorale questo vuol dire che molti stati sono semplicemente non competitivi. In molti stati prevalgono i repubblicani, in altri i democratici. Poi ci sono pochi stati dove non prevale nessuno: sono gli ‘swing states’, gli stati ballerini. Come si vede nella mappa delle ultime quattro elezioni presidenziali gli stati della costa occidentale e quelli del Nord-Est (gli stati del New England) sono gli stati blu, il colore del partito democratico. Gli stati del Sud e la grande maggioranza di quelli che si collocano tra il fiume Mississippi e la costa occidentale sono rossi, il colore del partito repubblicano. Negli ultimi anni questa suddivisione è rimasta straordinariamente stabile. I cambiamenti sono stati pochi. A ovest del Mississippi, solo l’Arizona ha cambiato colore nelle ultime quattro elezioni. Nel Sud, la Florida è passata nel campo degli stati rossi mentre in Georgia e in North Carolina il partito democratico ha cominciato ad erodere il vantaggio storico dei repubblicani. Non è un caso che Biden abbia vinto in Georgia nel 2020, ma per pochissimi voti

Dal conteggio restano fuori gli stati di quella che una volta era la rust belt, il cuore industriale del paese. Sono gli stati del Mid-West: Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Indiana, Illinois. Una volta erano una delle roccaforti del partito democratico. Oggi non è più così. Buona parte della classe operaia ha abbandonato il partito democratico. Non diversamente da quanto è successo in Europa i ceti colpiti dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione si sono spostati a destra. Oggi solo il Minnesota e l’Illinois possono essere considerati stati democratici. Gli altri o sono diventati stati rossi, come l’Ohio e l’Indiana, o sono diventati stati ballerini come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin.

Ed è proprio in questi tre stati che si sono decise le elezioni del 2016 a favore di Trump e quelle del 2020 a favore di Biden. Se Hillary Clinton avesse vinto in questi tre stati sarebbe diventata presidente. Se Biden avesse perso in questi tre stati, pur vincendo in Georgia e Arizona, non sarebbe diventato presidente. Molto probabilmente chi vincerà in questi tre stati sarà presidente il prossimo novembre.

È tale l’equilibrio tra democratici e repubblicani all’interno del collegio elettorale che il suo funzionamento è diventato una specie di roulette. Infatti le ultime due elezioni sono state decise da pochissimi voti. Nel 2016 Trump ha vinto in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania con uno scarto di meno dell’1%. Complessivamente sono stati 77.744 voti su 136,6 milioni a fare la differenza. Nel 2020 circa 44.000 (su oltre 150 milioni) in Wisconsin, Arizona e Georgia hanno deciso l’elezione a favore di Biden. Senza questi voti, e quindi senza questi stati, Biden non sarebbe oggi alla Casa Bianca. Di questi tempi la pallina della roulette è la metafora che più si addice alle elezioni americane. O per dirla in inglese, sono ‘the roll of the dice’.

Donald Trump non è un accidente della storia

Il collegio elettorale fa parte della dimensione istituzionale della politica americana. Il suo funzionamento spiega molto di quanto è successo negli USA negli ultimi anni ma non spiega tutto. Tra l’altro ci sono altri meccanismi istituzionali che andrebbero presi in considerazione, dal ruolo delle primarie a quello del denaro, dei media , delle lobbies e così via. Ma è la dimensione elettorale che ci interessa qui. E questa si riduce a una domanda che è centrale al nostro ragionamento: perché 62,9 milioni di cittadini americani hanno votato Trump nel 2016, 74,2 milioni lo hanno votato nel 2020 e più o meno lo stesso numero lo voterà nel 2024 ? Che Trump vinca o perda è ovviamente importante, ma è altrettanto importante capire perché tanti milioni di americani hanno votato e continuano a votare per una figura politica così diversa, così poco convenzionale, così straordinaria nel senso letterale del termine.

Trump non è un accidente della storia. È il risultato di un mutamento profondo della economia e della società americana. Negli ultimi trenta anni si sono manifestati diversi segnali di questo mutamento. Dal 19% dei voti conquistati da Ross Perot alle presidenziali del 1992, alla formazione da parte di Perot del Partito della Riforma con cui ha flirtato lo stesso Trump , alla elezione di Jesse Ventura, un lottatore professionista, a governatore del Minnesota con l’etichetta del partito di Perot, all’ascesa di Newt Gingrich alla presidenza della Camera e soprattutto all’organizzazione del Tea Party.

Il fenomeno Trump è il prodotto di questo mutamento, oltre che del funzionamento dei meccanismi istituzionali peculiari del sistema politico USA e delle contingenze del momento. Ma in che cosa consiste questo mutamento , a cosa è dovuto e quali effetti ha prodotto? La questione non riguarda solo gli Usa. In Europa, in un contesto istituzionale completamente diverso, è avvenuta la stessa cosa. In sintesi, e prima di approfondire, si può affermare che sono cambiate le basi della politica democratica. E questo lo si deve a due fattori principali: la globalizzazione e la digitalizzazione. L’apertura dei mercati e soprattutto la rivoluzione tecnologica hanno trasformato la struttura del mercato del lavoro e in generale dell’economia americana, hanno prodotto una rilevante redistribuzione del reddito con un forte aumento delle disuguaglianze e un indebolimento della classe media. A questo si deve aggiungere la radicale trasformazione della comunicazione, ivi compresa quella politica. Internet ha cambiato il mondo producendo effetti che a differenza di quelli prodotti dalla globalizzazione non sono stati contestati. La rivoluzione non è finita. Continua con una velocità tale da rendere difficile la gestione dei suoi effetti nel breve periodo. Non c’è dubbio che i nuovi sviluppi nel campo della intelligenza artificiale sono destinati a produrre altri effetti dirompenti sul mercato del lavoro e nella distribuzione del reddito.

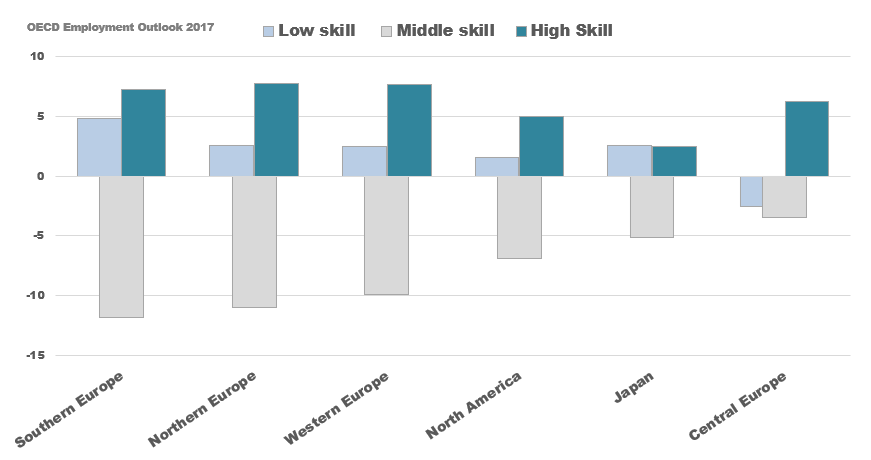

I grafici che presentiamo qui danno un’idea parziale di questo mutamento. Fanno vedere la trasformazione del mercato del lavoro nel quale sono cresciuti i posti di lavoro che richiedono competenze elevate e quelli che richiedono basse o scarse, e sono spariti quelli che richiedono competenze di medio livello. In questa trasformazione è la classe media a pagare il prezzo più elevato del cambiamento. Quella classe su cui da sempre si è basata la stabilità del sistema politico americano e non solo. Allo stesso modo vanno letti i dati sulla dissociazione tra l’aumento della produttività e quello del reddito delle famiglie. Non tutti hanno beneficiato allo stesso modo dalla rivoluzione tecnologica. Per di più, non solo i ceti bassi e medi hanno guadagnato relativamente meno ma il loro potere d’acquisto, e la loro capacità di risparmio, si sono ridotti perché il prezzo di molti beni e servizi, come la casa, la scuola e l’assistenza sanitaria, sono aumentati più dei loro redditi.

La polarizzazione del mercato del lavoro: cambiamento in punti percentuali dell’impiego complessivo di diverse tipologie di lavori

Un cambiamento di questa entità non poteva restare senza effetti politici. Questi si sono progressivamente manifestati come risentimento, paura e infine rigetto delle classi dirigenti tradizionali che si è tradotto in rabbia e voglia di rottura. Il dato sulla crescente sfiducia nel governo parla chiaro. Il fenomeno Trump nasce in questo contesto e in questo clima. I suoi elettori vogliono tornare ad avere ‘un posto a tavola’.

Ma chi sono gli elettori di Trump ? Il nocciolo duro, inattaccabile da chiunque come si è visto nelle recenti primarie del partito repubblicano, sono i membri di quella specie di setta che va sotto il nome di MAGA, i cultori del Make American Great Again. Sono questi, in gran parte eredi del Tea Party, che gli hanno fatto vincere le primarie nel 2016, nel 2020 e nel 2024. Ma solo con questi elettori Trump non avrebbe vinto la presidenza nel 2016 e non potrebbe sperare di vincerla questo novembre. Accanto ai MAGA ci sono gli altri.

La coalizione elettorale di Trump non è una coalizione di alieni, come a volte si legge su certi media. Non è fatta solo di Maga, di minatori del West Virginia, di lavoratori dell’acciaio dell’Indiana, di operai del Michigan o di agricoltori del Kansas. Come si vede nel grafico successivo si differenzia certamente da quella di Biden, ma è comunque un caleidoscopio della società americana. È vero che ci sono meno giovani, meno persone con un livello di istruzione universitaria, meno abitanti dei centri urbani e dei quartieri suburbani, meno elettori appartenenti a minoranze etniche. Ed è altrettanto vero che ci sono più bianchi e più elettori anziani. Ma è anche vero, come risulta dal sondaggio del Pew Research Center fatto a gennaio di questo anno, che il 42% dei laureati, il 38 % degli ispanici e anche il 35% dei giovani tra i 18 e i 29 anni dichiara di preferire Trump a Biden.

È una coalizione diversificata tenuta insieme dalla voglia di cambiamento che ognuna delle sue componenti declina in modo diverso. C’è chi vuole la riduzione delle tasse, chi l’abolizione dell’aborto, chi la chiusura delle frontiere, chi l’aumento dei dazi doganali, chi il ritorno ad una posizione isolazionista in politica estera, chi la revisione dei programmi scolastici nelle scuole pubbliche e così via. Tanti di questi elettori si comportano in modo da votare solo e soltanto in base alla questione che gli sta più a cuore. Sono elettori lessicografici. Gli importa una cosa e non tengono conto della posizione dei candidati su altre questioni per loro meno importanti. E vedono in Trump il leader più credibile per dare una risposta a quello che gli sta veramente a cuore. In questo Trump è stato e continua ad essere molto abile.

Il cambiamento della società americana è un processo di lungo periodo. Trump è riuscito a vincere le elezioni del 2016 perché è stato quello che ne ha capito prima e meglio la portata e gli effetti. Ma non avrebbe vinto quelle elezioni e non potrebbe vincere a novembre se accanto ai fattori di lungo periodo che hanno plasmato un contesto a lui favorevole non si associano le contingenze del momento. Infatti è dalla interazione tra fattori strutturali e fattori contingenti che scaturiscono i risultati elettorali. Tra questi ultimi la personalità dei candidati in competizione ha naturalmente un ruolo rilevante. Nel 2016 è stata Hillary Clinton con i suoi limiti personali e i suoi errori in campagna elettorale a favorire la vittoria di Trump. Questo anno è Biden a prendere il posto della Clinton.

I problemi di Biden

A dispetto dei meriti che molti gli attribuiscono Joe Biden è uno dei presidenti più impopolari della storia americana. Oggi, come di vede nel grafico sopra solo il 33% degli elettori approva il suo operato. Non è sempre stato così. Al momento della sua inaugurazione a gennaio 2021 il suo gradimento era sopra il 50%. Ad agosto di quell’anno è precipitato sotto quella soglia e lì è rimasto fino ad oggi. Quel che è peggio per lui è che anche gli afroamericani, gli ispanici e i giovani, che sono componenti essenziali della sua base elettorale, esprimono un giudizio negativo. L’inizio della discesa coincide con la disastrosa ritirata delle ultime truppe USA da Kabul che a tanti elettori ha ricordato un altro evento drammatico, e umiliante e cioè la fuga da Saigon. Ma questo evento non spiega a fondo un livello di gradimento così persistentemente basso. Ci sono altri fattori in gioco.

Sono tre i maggiori problemi di Biden: l’economia, l’immigrazione e l’età. L’economia rappresenta un paradosso. Guardando alla crescita del PIL, al tasso di disoccupazione che è ai minimi storici, ai salari che dopo anni di stagnazione hanno ripreso a crescere la conclusione dovrebbe essere che lo stato della economia giochi a favore del presidente uscente. E invece non è così. Da un recente sondaggio della CBS risulta che solo il 38% degli americani pensa che oggi l’economia vada bene mentre il 65% pensa che andasse bene ai tempi di Trump. Perché il 59% degli intervistati giudica negativamente lo stato dell’economia nonostante il fatto che i dati oggettivi dicono il contrario?

In realtà il paradosso è solo apparente. Infatti una cosa sono i dati macroeconomici e una altra cosa sono i dati micro che interessano gli elettori che fanno la spesa. Biden paga lo scotto di una inflazione che ha fatto lievitare il prezzo delle uova, del bacon, della benzina tanto per citare alcuni dei beni che incidono sul tenore di vita delle famiglie americane. È vero che l’inflazione è scesa negli ultimi mesi ma i prezzi no. Non solo. Gli americani sono un popolo di debitori. La crescita dei tassi di interesse negli anni della amministrazione Biden pesa come un macigno sulle rate dei mutui ipotecari e sugli interessi pagati sui debiti contratti con le carte di credito. La discesa del costo del denaro annunciata dalla Federal Reserve per i prossimi mesi dovrebbe favorire Biden ma per ora agli annunci non seguiti i tagli ai tassi e gli ultimi dati sull’andamento della inflazione non sono positivi.

L’immigrazione è un altro grosso problema per Biden. Dopo l’economia è questa la questione che sta più a cuore agli elettori, anche perché negli ultimi due anni il flusso di immigrati al confine con il Messico è molto aumentato. E anche su questo tema Biden non è ben posizionato rispetto a Trump. È di nuovo il sondaggio del Pew Research Center a rivelare che non solo l’89% degli elettori repubblicani pensano che Biden abbia gestito male il fenomeno migratorio, ma la stessa cosa dice anche il 73 % degli elettori democratici.

E poi c’è la questione dell’età del presidente. Il fatto è che, indipendentemente dal suo effettivo stato di salute che solo lui e i suoi medici conoscono, è largamente diffusa l’opinione che Biden sia troppo vecchio. Non è che Trump sia molto più giovane, ma la percezione è che stia meglio di Biden, che se fosse rieletto sarebbe il più anziano presidente nella storia del paese. Su questo i dati dell’ultimo sondaggio del New York Times sono impietosi. Il 45 % degli elettori pensa che Biden sia addirittura incapace di fare il presidente contro il 19% che pensa la stessa cosa di Trump. Non sono solo gli elettori repubblicani a pensarlo, ma anche una buona fetta di quelli democratici. Insomma il problema esiste e persisterà durante tutta la campagna elettorale. Sarà interessante vedere come Biden lo affronterà. Reagan a suo tempo ci riuscì brillantemente, ma anche lui era più giovane di Biden.

Non tutto è ancora deciso

I dati che abbiamo presentato non lasciano dubbi sul fatto che oggi Trump sia in netto vantaggio nella corsa alla presidenza. Lo è anche negli stati dove si giocherà veramente l’elezione. E così torniamo da dove siamo partiti, e cioè al collegio elettorale. Oltre a Michigan, Wisconsin e Pennsylvania alla luce delle tendenze degli ultimi anni possiamo includere nella categoria degli stati ballerini anche Nevada, Arizona, Georgia e North Carolina. Gli ultimi sondaggi disponibili, pubblicati da Real Clear Politics, fanno vedere che solo in Pennsylvania Biden è in vantaggio. Brutta notizia per lui, ma in fondo questo dato conta relativamente poco in questo momento, visto che la campagna elettorale è appena iniziata. E in un una situazione di sostanziale equilibrio la campagna elettorale può fare la differenza. Soprattutto se Biden riuscirà a mobilitare quei settori della sua base elettorale che oggi sembrano in preda alla delusione e allo scoramento. Come in tutte le elezioni, riuscire a portare a votare i propri elettori è una condizione necessaria del successo. Biden ci è riuscito nel 2020 e il partito democratico ci è riuscito nelle elezioni di medio termine del 2018 e del 2022. Oggi non è chiaro se ci riuscirà a novembre di questo anno.

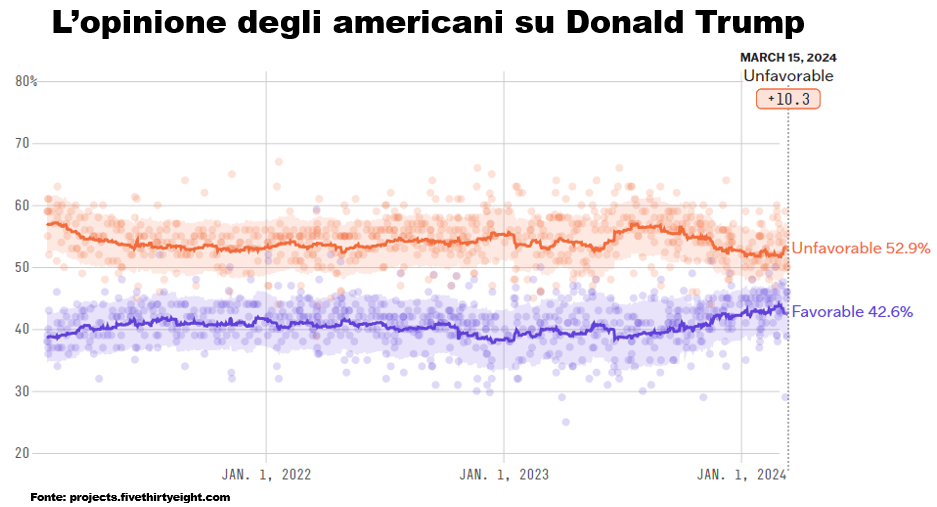

Trump dunque è in vantaggio ma per Biden esiste un sentiero percorribile per vincere. È un sentiero stretto, ma esiste. Ed è lo stesso Trump a tenerlo aperto. Abbiamo parlato della impopolarità di Biden come un fattore che gioca a favore di Trump ma è vero anche che l’impopolarità di Trump gioca a favore di Biden. A novembre gli elettori americani si troveranno a scegliere tra due candidati che la maggioranza di loro giudica sgraditi.

Nonostante i dati che abbiamo mostrato Trump resta un candidato debole. Non si spiega altrimenti che il suo gradimento sia così basso. La competizione quindi non è tra un candidato debole, Biden, e un candidato forte, Trump. È tra due candidati deboli. Le loro rispettive debolezze saranno il tema centrale della campagna elettorale. Si vedrà chi dei due riuscirà a sfruttarle meglio negli stati che contano. Perché alla fine, come abbiamo detto più volte, è assai probabile che l’elezione verrà decisa ancora una volta in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania.

Il Michigan in particolare potrebbe essere decisivo. Il Michigan è il nuovo Ohio. In questo stato, oltre al problema di una classe operaia sempre più spostata a destra, Biden ha davanti a sé un altro problema, quello dei 200.000 arabi palestinesi che giudicano molto negativamente la sua politica sulla questione di Gaza. Lo considerano troppo filo-israeliano. Senza questi voti Biden non può vincere in Michigan e se non vince lì dovrebbe vincere in Georgia oppure in più d’uno tra gli altri stati ballerini dell’Ovest e del Sud. E questa sembra oggi una impresa ancora più difficile.

Chiudiamo con due osservazioni che completano il quadro di queste elezioni. La prima ha a che vedere con i candidati terzi, quelli che noi chiamiamo terzi poli. In questa elezione, come in quella del 2016, ci saranno altri candidati con un certo appeal oltre a Trump e Biden. Allora raccolsero più di sette milioni di voti che quattro anni dopo diventarono meno di tre. È molto probabile che in queste elezioni proprio lo scarso gradimento dei candidati dei due partiti storici spinga una quota consistente di elettori a votare per uno dei candidati minori. Tra questi spicca il nome di Robert F. Kennedy Jr., figlio del fratello di John. Dopo aver tentato di sfidare Biden nelle primarie del partito democratico ha deciso di puntare alla Casa Bianca come indipendente. Lui e gli altri candidati terzi rappresentano un ulteriore fattore di incertezza in questa tornata elettorale. Negli stati chiave potrebbero fare la differenza. Non è ancora chiaro a favore di chi.

L’ultima considerazione riguarda le elezioni del Congresso. Oggi come è noto Camera e Senato hanno maggioranze diverse: la Camera repubblicana, il Senato democratico. A novembre verranno rinnovati l’intera Camera e un terzo del Senato. A rischiare di più sono i democratici al Senato perché sono numerosi i seggi in cui la partita è molto incerta. Uno di questi seggi, quello del senatore Manchin del West Virginia, può già considerarsi perso. E con ciò anche vincessero tutti i loro attuali seggi finirebbe 50 a 50 e il voto decisivo sarebbe quello del vice-presidente. Per questo uno degli scenari possibili è che in caso di vittoria di Trump entrambi i rami del Congresso siano controllati dai repubblicani. Si verificherebbe il caso, diventato raro nella politica americana, di un governo unificato: lo stesso partito che controlla presidenza e congresso. A chi legge il compito di immaginare le conseguenze sul piano della politica interna americana e su quello della politica internazionale.