La democrazia è in crisi? L’astensione cresce in tutto il mondo occidentale. In Italia il tema è oggetto di dibattito da diversi decenni, e torna ora d’attualità in vista degli imminenti referendum su lavoro e cittadinanza previsti per domenica 8 e lunedì 9 giugno. Verrà raggiunto il quorum del 50% necessario perché i quesiti, nel caso in cui ricevessero più sì che no, possano essere approvati? Cosa ci dicono i dati sull’astensione nelle precedenti consultazioni referendarie? Per discutere più largamente le origini e l’evoluzione del fenomeno, nonché gli effetti delle diseguaglianze nella partecipazione elettorale, abbiamo organizzato di recente un evento ospitando le presentazioni di due accademici specialisti della materia: Davide Angelucci (Unitelma Sapienza) e Dario Tuorto (Università di Bologna). Ad arricchire il dibattito è seguita poi una tavola rotonda con gli interventi dei Professori Luiss Lorenzo De Sio, Maria Elena Cavallaro e Vincenzo Emanuele. In questa nuova puntata di Telescope diamo risalto ai dati e agli spunti principali che sono stati trattati.

Referendum: affluenza in calo, ma con saliscendi

I referendum riflettono il diffuso declino nella partecipazione elettorale. In quelli abrogativi della prima Repubblica, il quorum si è raggiunto quasi sempre (7 volte su 8), con un’affluenza media del 71,8%. Nella seconda Repubblica, il dato ha registrato invece un crollo: su 10 consultazioni, solo 2 (nel 1995 e nel 2011) hanno superato il quorum, con una partecipazione media intorno al 35%. Per invertire il trend non bastano né il numero di giorni né la quantità di quesiti previsti. Significa, ad esempio, che votare in due giorni per un solo quesito non fa differenza che farlo in una sola giornata su più temi. Quello che conta è l’oggetto della domanda, la salienza per l’opinione pubblica dell’argomento che si affronta, sulla cui mobilitazione partiti o sindacati incidono ormai sempre di meno. Lo si vede nel confronto con l’affluenza alle elezioni politiche: se questa è costantemente in fase calante, quella per i referendum, se pur in un quadro generale di discesa, presenta delle oscillazioni significative, indipendentemente se il referendum sia di tipo abrogativo o costituzionale (dove, va ricordato, non c’è quorum). Anche se tuttavia va ricordato che nel referendum abrogativo la scarsa affluenza è anche influenzata dalla strategia di chi è contrario al quesito referendario: è a partire dalla fine degli anni ‘80, infatti, che in quasi tutti i referendum il fronte del No invita ad astenersi (invece che votare No) in modo da sommare i propri voti agli astenuti “strutturali” e quindi impedendo il raggiungimento del quorum.

Una crisi diffusa

L’astensionismo interessa tutte le democrazie avanzate. A diminuire non è solo il numero dei votanti, ma la loro omogeneità sociale. Il calo dell’affluenza si concentra infatti maggiormente tra i gruppi più vulnerabili: meno istruiti, con basso reddito, senza occupazione stabile. La questione riguarda dunque la qualità della rappresentanza: se a votare meno sono sempre di più i cittadini con minori risorse, il sistema perde in inclusività. E così la democrazia rischia di diventare man mano più squilibrata. Negli ultimi settant’anni, il declino della partecipazione ha assunto una dimensione strutturale. Le analisi comparative su oltre 240 elezioni in venti Paesi europei dimostrano un andamento coerente: la distanza tra partecipanti e astenuti si è ampliata, soprattutto per quanto riguarda i diversi livelli di istruzione e reddito. Fino agli anni ‘90, il divario tra gruppi sociali nel comportamento elettorale era minimo; oggi, rappresenta una frattura significativa. In gioco non c’è solo l’esercizio del diritto al voto, ma anche la reale capacità di influenzare le decisioni pubbliche. L’erosione della partecipazione implica infatti una ridefinizione del rapporto tra cittadini e istituzioni. I tradizionali canali di socializzazione politica – famiglia, scuola, partiti – appaiono meno efficaci nel trasmettere l’importanza del voto.

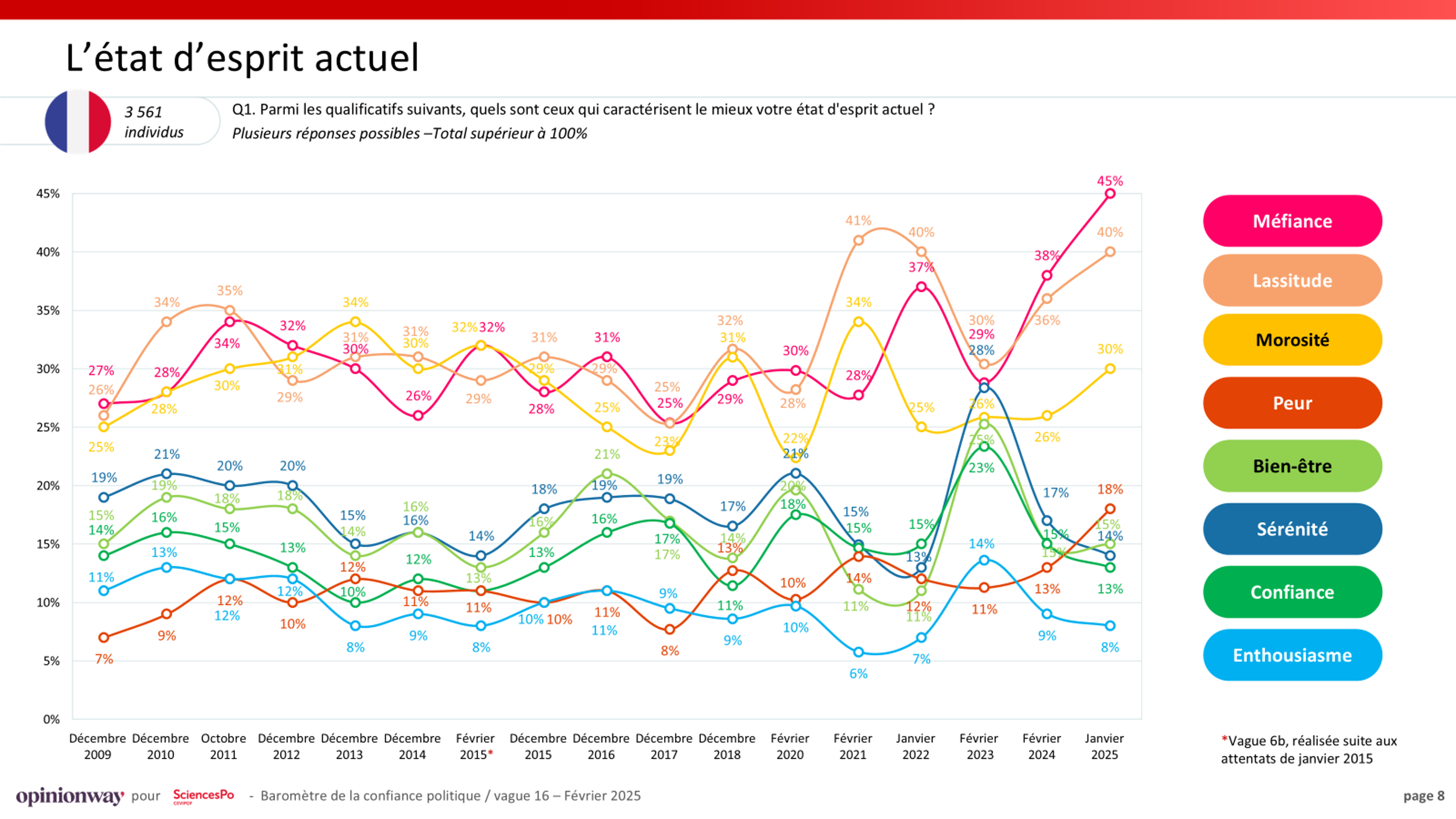

Il sintomo di un malessere più profondo

In secondo luogo, il fenomeno dell’astensione si intreccia con elementi strutturali di disagio. È più diffuso non solo nei Paesi caratterizzati da elevate diseguaglianze economiche e culturali ma anche dove più scarsa è la fiducia nelle istituzioni. E la rinuncia al voto non deriva tanto dal disinteresse verso la politica, quanto da una sfiducia profonda nei suoi meccanismi. L’astensionismo assume così il significato di un sintomo all’interno di una più ampia sindrome sociale, che segnala un indebolimento della legittimità del sistema politico. Dove le disuguaglianze sono più marcate, dove la corruzione è ritenuta diffusa e dove prevale l’insoddisfazione per la propria condizione, la partecipazione cala. A ciò si somma una crescente diffidenza nei confronti del Parlamento e delle istituzioni. Gli elettori che scelgono di non votare sono spesso gli stessi che non credono più nell’efficacia della politica. Conta anche la dimensione soggettiva del disagio: la sensazione di esclusione, di marginalità, di impotenza rispetto ai processi decisionali si traduce in un disimpegno deliberato.

Le tre ondate dell’astensionismo in Italia

Fin qui le tendenze generali in vari paesi occidentali. Passando al dettaglio del nostro Paese, il fenomeno ha seguito una traiettoria particolare. La prima ondata di crescita dell’astensione si colloca negli anni ‘90, in corrispondenza con la crisi della Prima Repubblica. Il crollo dei partiti di massa ha dissolto i riferimenti tradizionali e lasciato spaesati ampi settori dell’elettorato, in particolare quelli meno dotati di strumenti culturali per orientarsi nel nuovo scenario. Durante il decennio successivo, si verifica poi una seconda ondata. L’astensione diventa una scelta più diffusa. Cresce la partecipazione intermittente e si diffonde una protesta selettiva. Le ragioni del disimpegno si moltiplicano e si radicano in settori diversi della società.

A partire dagli anni 2010, si assiste infine a una terza fase, caratterizzata da crisi economica, volatilità elettorale e sfiducia generalizzata. In questo contesto, il calo dell’affluenza si concentra nei ceti popolari. Il voto diventa sempre più privilegio dei più istruiti e benestanti. L’opzione astensionista si consolida e l’offerta politica fatica a colmare il distacco, persino quella dichiaratamente antisistema, come nel caso del Movimento Cinque Stelle. Il M5s ha intercettato un elettorato “interclassista”, critico e arrabbiato, senza però alla fine ridurre davvero i divari partecipativi e smuovere gli elettori apatici. A ciò s’aggiunga, per tornate locali quali ad esempio le elezioni regionali, l’iper-frammentazione del calendario elettorale degli ultimi anni: se nella stessa tornata vanno al voto appena una o due Regioni, la portata “nazionale” e l’interesse mediatico attorno all’elezione diminuisce, e ciò crea disorientamento negli stessi elettori di quelle regioni.

Un astensionismo che non è tutto uguale

A rendere il quadro ancora più articolato è la varietà dei profili astensionisti. Non esiste un “partito degli astenuti” perché non esiste un’unica tipologia di astenuto. C’è chi è disilluso, chi è escluso, chi è apatico, chi è impossibilitato. Alcuni potrebbero essere nuovamente coinvolti da specifiche occasioni o candidature; altri sono più difficili da recuperare. Gli interventi delle istituzioni dovrebbero tener conto di questa diversità: non è sufficiente rimuovere gli ostacoli pratici, serve ricostruire la connessione tra cittadinanza e rappresentanza.

Il profilo dell’astensionista medio oggi include giovani precari, anziani fragili, cittadini privi di cittadinanza, studenti e lavoratori fuori sede con difficoltà logistiche. Su questo si innesta una trasformazione culturale: è diminuita la percezione del voto come “dovere civico”, secondo la definizione dell’articolo 48 della Costituzione. La partecipazione non è più considerata un obbligo morale, ma una scelta facoltativa, spesso superflua. Anche le tornate elettorali più mobilitanti – quelle che si presentano più decisive – faticano a invertire il trend. Spesso generano un’eccezione temporanea, seguita da ulteriori cali. Le possibili risposte sono complesse. Interventi come il voto fuori sede, la semplificazione delle procedure, o campagne di informazione possono contribuire, ma da soli non bastano.

Responsiveness, rappresentanza e il futuro della democrazia

Il problema è che questo fenomeno inizia a suggerire un problema vero e proprio di democrazia. Il fondamento della democrazia è infatti la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini; se però le istituzioni tendono ad ascoltare soltanto i gruppi più attivi, il sistema diventa parziale. La crescita dell’astensione tra i segmenti meno rappresentati rischia di innescare così un circolo vizioso: meno partecipazione significa meno attenzione da parte dei decisori, e ciò genera ulteriore disimpegno.

Come rispondere a questa sfida? Il problema chiave appare quello di saper ristabilire fiducia, offrendo risposte in particolare a chi oggi si sente ai margini. Questo implica anche una trasformazione del modo in cui si concepisce la rappresentanza. Non è sufficiente una rappresentanza descrittiva, ossia una congruenza anagrafica o sociologica tra rappresentanti e rappresentati. Serve anche una rappresentanza sostantiva, ossia un impegno autentico a promuovere le istanze reali dei gruppi economici e culturali più marginali. Certo, il contesto non è più quello di un tempo. L’individualismo, figlio dell’Illuminismo, riconosceva l’unicità della persona, titolare di diritti inviolabili, permettendo al contempo la sua appartenenza ad uno o più gruppi ben definiti in cui si riconosceva (associazioni, partiti, sindacati, etc.) e infine il suo riconoscersi nella comunità politica. Oggi diversi filosofi parlano invece sempre più di singolarismo, che ha portato ad una diversificazione amplissima di opzioni in cui riconoscersi e collocarsi, portando a identità uniche, distintive, ma al tempo stesso sempre più isolate; con il senso di comunità politica che si sparpaglia in mille rivoli diversi. Un problema per i partiti, ma anche per la democrazia in generale. È un’altra delle sfide a cui la politica, giocoforza, è chiamata a dare una risposta.

Riferimenti bibliografici

Angelucci, D., Improta, M., Lachat, R., Vittori, D., Time will tear us apart: European electoral participation dynamics in longitudinal perspective in Electoral Studies vol. 90, 2024

Angelucci, D., Trastulli, F., e Tuorto, D., Cronaca di una morte annunciata. La partecipazione elettorale in Italia, 2022, in Chiaramonte, A., De Sio L., Un Polo solo. Bologna, Il Mulino 2024

Mete, V., Tuorto, D., Il partito che non c’è? L’astensionismo elettorale in Italia e in Europa. Bologna, Il Mulino 2025

Tuorto, D., Underprivileged Voters and Electoral Exclusion in Contemporary Europe. Palgrave macmillan 2022