di Mattia Gatti

Il concetto di sistema partitico de-istituzionalizzato fu introdotto negli anni Novanta da Mainwaring e Scully (1995) per inquadrare il costante stato di instabilità delle interazioni partitiche in America Latina. Esso si riferisce a una situazione in cui partiti politici instabili mostrano modelli d’interazione instabili e imprevedibili nel tempo (Casal Bértoa, 2014). Negli ultimi anni, tuttavia, questo termine è divenuto di utilizzo sempre più comune in Europa Occidentale. L’effetto combinato della crisi del debito europeo e di quella migratoria ha funzionato come catalizzatore per l’emersione di forze radicali e populiste di destra e di sinistra (Hooghe e Marks, 2018) che, cavalcando il crescente sentimento popolare anti-establishment, hanno politicizzato nuove linee di conflitto che vedono contrapposti i vincitori e i perdenti della globalizzazione (Kriesi et al., 2006). Di conseguenza, i tradizionali modelli d’interazione partitica europei ne hanno risentito, mostrando oggi una sempre crescente fluidità.

Tra le diverse realtà occidentali,

il sistema partitico italiano è probabilmente quello maggiormente influenzato

dalle recenti dinamiche politiche. Come sottolineato da Emanuele e Chiaramonte (2020), il periodo che segue

le elezioni politiche del 2013 rappresenta una delle fasi più instabile della

storia politica europea del dopoguerra, alla stregua di quanto avviene in

Francia (dal 2012), Islanda (dal 2013) e Irlanda (dal 2011). L’emersione di

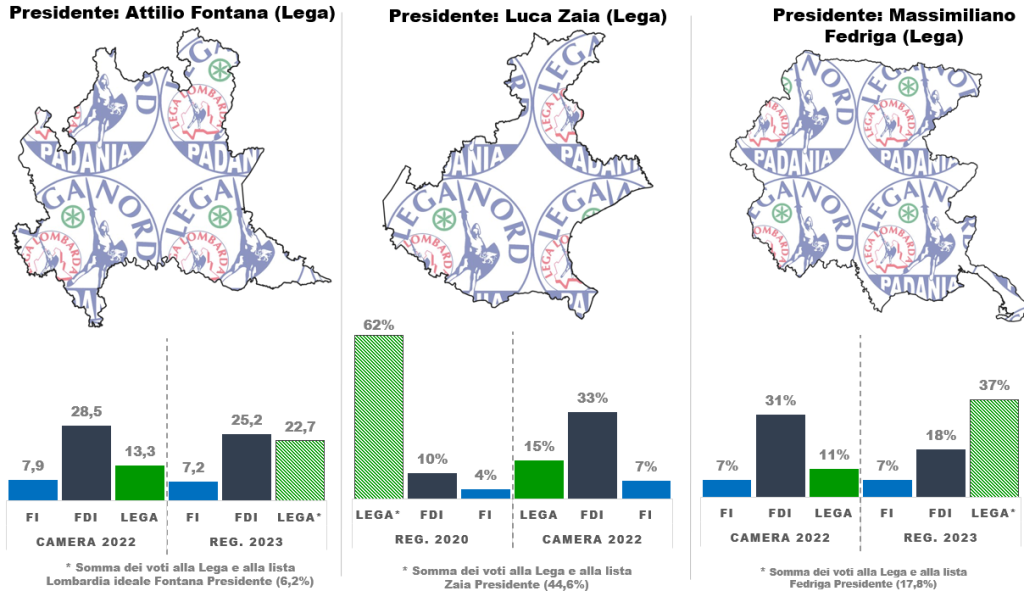

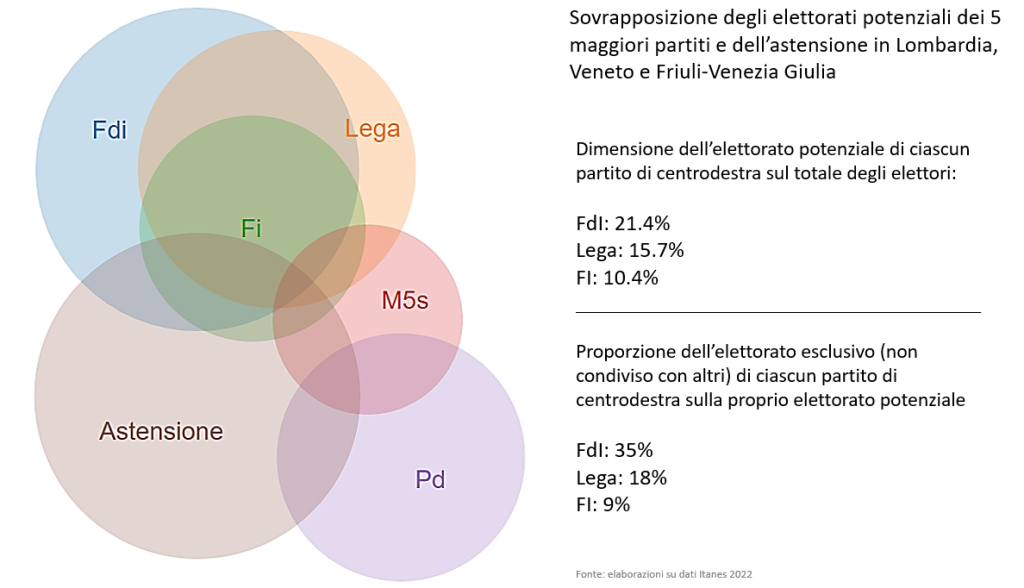

nuove forze politiche (il M5S), e la trasformazione ideologica di altre (Lega)

(Albertazzi, Giovannini, e Seddone, 2018) ha portato a un aumento marcato dei

livelli di volatilità elettorale, innovazione parlamentare e governativa. Da

questo scenario fluido e confuso non si discostano i sistemi partitici

regionali, che nell’ultimo ciclo elettorale hanno assistito alla prepotente

affermazione delle liste dei candidati presidente (vedasi i casi di Luca Zaia e

Giovanni Toti), e al più generale indebolimento della leadership dei partiti

nazionali. Essi hanno perso la funzione di regolazione dell’offerta politica,

sempre più assoggettata ai voleri e all’influenza dei cosiddetti Campioni delle

Preferenze (De Luca, 2011). I Campioni delle Preferenze, identificabili come

quei candidati per i consigli regionali o locali capaci di ottenere un

consistente supporto personale (voti di preferenza), indipendentemente dal tipo

d’elezione o dal partito che li sostiene (De Luca, 2001), costituiscono dei

veri e propri partiti personali (Calise, 2000) a capo dei meccanismi di

reclutamento politico e sempre più fondamentali per la vittoria di un candidato

presidente e della coalizione a suo supporto.

Ci

si trova di fronte, insomma, a un sempre più marcato processo di ‘personalizzazione

decentralizzata’ (Balmas et al., 2014). Questa tipologia di

personalizzazione riguarda il trasferimento del potere politico dal gruppo

(esecutivo, partito) ai singoli attori politici (membri semplici di un partito,

parlamentari, consiglieri regionali e comunali), i quali acquisiscono maggiore

centralità e influenza nelle istituzioni, nei media, e soprattutto, nella

competizione elettorale, dove anche gli elettori sembrano essere sempre più

inclini a esprimere un voto per il candidato più che per il partito (Karvonen,

2010).

Seppur

la letteratura abbia evidenziato la crescente importanza dei Campioni delle

Preferenze come una specificità meridionale (De Luca, 2001; Napoli, 2005;

Emanuele e Marino, 2016), ci si può attendere che, data la crescente

instabilità e imprevedibilità generalizzata dei sistemi partitici regionali, i

Campioni abbiano accresciuto la loro influenza sulla competizione elettorale

anche in altre parti del paese. In sostanza, quella porzione del supporto

elettorale al candidato derivante dalla sua storia personale, dalle sue

qualità, attività e qualifiche (Cain et al., 1987) – ossia il voto

personale – sarebbe oggi uno (se non l’unico) dei principali elementi di

continuità dei sistemi politici regionali italiani. In particolar modo, il voto

personale sarebbe divenuto un elemento pervasivo delle due subculture politiche

italiane, quella rossa e quella bianca. Qui, la letteratura (Passarelli, 2017)

ha sottolineato il tradizionale ruolo del capitale sociale e

dell’organizzazione partitica nel prevenire la diffusione di un voto

prettamente personale. Tuttavia, gli ultimi decenni hanno evidenziato la profonda

crisi dell’impianto normativo e valoriale proprio della ‘Terza Italia’

(Bagnasco, 1977; Caciagli, 2011). La crisi economica e la generale disaffezione

verso la politica ha acuito la distanza tra partiti e comunità locale

(Valbruzzi, 2019), a tal punto che oggi è molto difficile parlare di un voto

d’appartenenza (Parisi e Pasquino, 1977). La conseguenza diretta di questi

processi è stata la marcata fluidità della domanda e dell’offerta politica.

Basti pensare che in Veneto l’ultimo ciclo elettorale ha fatto registrare una

volatilità elettorale del 37,9%, non dissimile da quanto registrato nello

stesso periodo in Campania (41,8%). Lo stesso si può dire dell’Emilia-Romagna,

fulcro della (ex) subcultura rossa, dove la volatilità elettorale ha raggiunto

il 33.2%.

È

quindi plausibile ipotizzare che in queste regioni la crescente pervasività del

voto personale abbia generato una nuova ‘sistematicità’, basata sulle

interazioni tra i Campioni delle Preferenze, e che queste risultino oggi più

stabili e prevedibili di quelle tra i partiti. Un candidate-based system –

cioè un modello di competizione elettorale basato sui candidati principali –

potrebbe aver integrato, se non sostituito, il classico modello di competizione

party-based, in cui sono i partiti a stabilire i legami con l’elettorato

e i candidati risultano solo una loro funzione. Per di più, la centralità dei

candidati potrebbe essere divenuta tale da determinare (predire) il successo o

la sconfitta di un candidato presidente e della coalizione a supporto.

Al

fine di cogliere questa nuova ‘sistematicità’ è necessario isolare quegli

attori individuali capaci di influenzare il processo politico regionale

nell’ultimo ciclo elettorale (2014/5-2020), vale a dire i Campioni delle

Preferenze, riproponendo il modello empirico utilizzato da Emanuele e Marino

(2016) nella loro analisi del caso calabrese. Si è quindi provveduto a

identificarli, operazionalizzandoli come quei candidati al Consiglio regionale

capaci di ottenere almeno l’1% di voti validi totali. Si è scelto di analizzare

tre diversi casi regionali, scegliendo come unità d’analisi la provincia/città

metropolitana[1].

Il primo caso è quello della Città metropolitana di Napoli (NA),

esemplificativo della ‘subcultura meridionale’ (Scaramozzino, 1990), dove

storicamente il voto personale ha rappresentato un elemento di raccordo tra istituzioni

e comunità. Inoltre, sono state selezionate la Città Metropolitana di Bologna

(BO), e la Provincia di Padova (PDV), rispettivamente centri importanti della

(ex) Zona Rossa e della ex Zona Bianca.

Si

può notare subito come, rispetto al caso emiliano-romagnolo e a quello veneto,

quello campano mostri una diffusione di grandi pacchetti di preferenze su un

numero maggiore di candidati (23 nel 2015 e 20 nel 2020). A Napoli i Campioni

delle Preferenze raccolgono il 31,7% dei voti validi totali nel 2015 e il 23.4%

nel 2020, mentre in Veneto e Emilia-Romagna non superano il 20% (dati non

mostrati). Seppur interessanti, questi dati non dicono granché sulla

possibilità di uno nuovo modello di competizione elettorale in queste regioni,

basato sui candidati e non sui partiti. Soprattutto, questi valori sono lontani

da quelli registrati nella provincia di Reggio Calabria da Emanuele e Marino

(2016), dove una trentina di candidati raccoglievano più del 60% dei voti

validi nelle elezioni regionali del 2010 e 2014.

Un’analisi

approfondita delle diverse interazioni tra i principali candidati, tuttavia,

fornisce un quadro sorprendente. Queste prendono la forma di ricandidature (con

lo stesso partito, con la stessa coalizione, con una coalizione diversa) ed endorsement

(per un candidato dello stesso partito, della stessa coalizione, o di una

coalizione diversa). In un party-driven system sarebbe logico attendersi

un’alta continuità nel supporto territoriale di un candidato candidatosi con lo

stesso partito a t e t+1, mentre questa diminuirebbe per un candidato che a t+1

cambi partito rimanendo nella stessa coalizione, e ancor di più per un

candidato che passi a un’altra coalizione. La stessa logica varrebbe per gli

endorsement. In un candidate-based system, invece, ci si potrebbe

attendere che i candidati – non essendo essi funzione del loro partito/lista – non

mostrino una sostanziale diminuzione della continuità del loro supporto territoriale

nel caso di passaggio a un partito o coalizione diversa, men che meno in caso

di endorsement. L’utilizzo di

correlazioni bivariate mostra, in questo senso, una notevole continuità con la

logica candidate-based. In tutte e tre i casi regionali, infatti, le

interazioni tra i Campioni sono caratterizzate da grande stabilità e

prevedibilità nelle interazioni (tabelle 1, 2 e 3). Emblematici sono i casi di Porcelli G. in

Campania (.95), Marchetti F. e Taruffi I. in Emilia-Romagna (.96), e Pan G. in

Veneto (.94). Ancora più rilevante è il fatto che la media totale delle

correlazioni ipotizzate tra i Campioni nelle diverse circoscrizioni sia

notevolmente più alta di quella tra i partiti (circa il doppio in ognuno dei

tre casi). In sostanza, ci si trova di fronte a un candidate-based system

che conferisce una maggiore stabilità e prevedibilità rispetto al tradizionale party-driven

system.

Tabella

1 – Supporto territoriale dei Campioni delle Preferenze e dei partiti in NA

|

Candidature

dei Campioni e endorsement

|

r di Pearson

|

Liste partitiche

|

r di Pearson

|

|

Amato V. (PD) -> (PD)

|

0,79***

|

Campania Libera -> Campania Libera

|

0,24*

|

|

Borrelli

F.E. (Davvero-Verdi) -> (Europa Verde-Demos Democrazia Solidale)

|

0,86***

|

Centro

Democratico-Scelta Civica -> Centro Democratico

|

0,19

|

|

Casillo M. (PD) -> (PD)

|

0,69***

|

De

Luca Presidente -> De Luca Presidente

|

0,28**

|

|

Casillo

T. (Campania Libera) -> (Campania Libera)

|

0,78*

|

Davvero-Verdi

-> Europa Verde-Demos Democrazia Solidale

|

0,38***

|

|

Ciarambino V. (M5S) -> (M5S)

|

0,79***

|

FI -> FI

|

0,39***

|

|

Daniele G. (PD) -> (PD)

|

0,24*

|

FdI -> FdI

|

0,20

|

|

Di

Scala M.G. (FI) -> (FI)

|

0,92***

|

M5S -> M5S

|

0,63***

|

|

Fiola C. (PD) -> (PD)

|

0,35***

|

PD -> PD

|

0,45***

|

|

Marciano A. (PD) -> (PD)

|

0,13

|

PD -> Italia Viva

|

0,25*

|

|

Marrazzo N. (PD) -> (PD)

|

0,74***

|

UdC -> UdC

|

-0,06

|

|

Porcelli

G. (Campania Libera) -> (Campania Libera)

|

0,95***

|

|

|

|

Raia L. (PD) -> (PD)

|

0,28**

|

|

|

|

Russo E. (FI) -> (FI)

|

0,64***

|

|

|

|

Nappi

S. (NCD-Campania Popolare) -> (Lega Salvini Campania)

|

0,47**

|

|

|

|

Schiano

di Visconti M. (FI) -> (FdI)

|

0,92***

|

|

|

|

Beneduce

F. (FI) -> (Campania Libera)

|

0,68

|

|

|

|

Guarino

F. (FI) -> (Italia Viva)

|

0,79***

|

|

|

|

Amente

M. (FI) -> Amente C. (FdI)

|

0,24*

|

|

|

|

Pizzella

F. (Centro Democratica-Scelta Civica) -> Manfredi M. (PD)

|

0,21*

|

|

|

|

Sommese

P. (NCD-Campania Popolare) -> Sommese G. (Liberaldemocratici-Moderati)

|

0,62***

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Media

delle correlazioni ipotizzate (N:20)

|

0,63

|

Media

delle correlazioni ipotizzate (N:10)

|

0,30

|

Note: correlazioni bivariate (2015-2020)

attraverso i 91 comuni di NA; *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

Fonte: elaborazione dell’autore.

Tabella

2 – Supporto territoriale dei Campioni delle Preferenze e dei partiti in BO

|

Candidature dei

Campioni e endorsement

|

r di Pearson

|

Liste

partitiche

|

r

di Pearson

|

|

Caliandro S. (PD) -> (PD)

|

0,49***

|

FI -> FI

|

-0,04

|

|

Marchetti F. (PD) -> (PD)

|

0,96***

|

FdI -> FdI

|

0,44***

|

|

Mumolo A. (PD)

-> (PD)

|

0,80***

|

Lega Nord-> Lega

|

0,44***

|

|

Paruolo G. (PD)

-> (PD)

|

0,82***

|

PD -> PD

|

0,85***

|

|

Taruffi

I. (SEL) -> (Emilia-Romagna CEP)

|

0,96***

|

PD ->Bonaccini Presidente

|

-0,13

|

|

Tomei

F. (SEL) -> Schlein E. E.

(Emilia-Romagna CEP)

|

0,36**

|

SEL -> Emilia-Romagna CEP

|

0.78***

|

|

Vannini

D. (PD) -> Donini R. (PD)

|

-0,05

|

|

|

|

Bignami

G. (FI) -> Lisei M. (FdI)

|

0,58***

|

|

|

|

Marsano

M. (PD) -> Felicori M. (Bonaccini Presidente)

|

0,58***

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Media

delle correlazioni ipotizzate (N:9)

|

0,61

|

Media

delle correlazioni ipotizzate (N:6)

|

0,33

|

Note: correlazioni bivariate (2014-2020)

attraverso i 55 comuni di BO; *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

Fonte: elaborazione dell’autore.

Tabella

3 – Supporto territoriale dei Campioni delle Preferenze e dei partiti in PDV

|

Candidature

dei Campioni e endorsment

|

r di Pearson

|

Liste partitiche

|

r di Pearson

|

|

Boron

F. (Zaia) -> (Zaia Presidente)

|

0,32**

|

FI

-> FI-Autonomia per il Veneto

|

0,05

|

|

Marcato

R. (Lega Nord) -> (Lega Salvini)

|

0,53

|

FdI-AN-Altri -> FdI

|

0,05

|

|

Pan

G. (Lega Nord) -> (Lega Salvini)

|

0,94***

|

Lega Nord-Lega Salvini

|

0,09

|

|

Sandonà

L. (Zaia) -> (Zaia Presidente)

|

0,55***

|

PD -> PD

|

0,68***

|

|

Barison

M. (FI) -> (Lista Veneta Autonomia)

|

0,89***

|

Zaia -> Zaia Presidente

|

0,27**

|

|

Centenaro

G. (Lega Nord) -> (Zaia Presidente)

|

0,78***

|

|

|

|

Toffanin

R. (FI) -> Patron M. (FI-Autonomia per il Veneto)

|

0,05

|

|

|

|

Zanon

R. (FdI-AN-Altri) -> Soranzo E. (FdI)

|

0,21*

|

|

|

|

Ruzzante

P. (PD) -> Tognon A. (Il Veneto che vogliamo)

|

0,31**

|

|

|

|

Serato

L. (Lega Nord) -> Cavinato E. (Zaia Presidente)

|

-0,03

|

|

|

|

Piva

G. (PD) -> Vanni A. (Italia Viva-Civica per il Veneto-PRI-PSI)

|

0,30**

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Media

delle correlazioni ipotizzate (N:11)

|

0,44

|

Media

delle correlazioni ipotizzate (N:5)

|

0,23

|

Note: correlazioni bivariate (2015-2020)

attraverso i 101 comuni di PDV; *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

Fonti: elaborazione dell’autore.

Ciò

nonostante, le analisi di regressione multivariata fanno propendere verso

maggiore cautela. Come mostrato dalla tabella 4 (è il caso esemplificativo di

Bonaccini in Emilia-Romagna), la capacità di predire il risultato elettorale

dei candidati presidente (e della coalizione a supporto) da parte dei Campioni

delle Preferenze (e dei loro pacchetti di voti) nelle diverse circoscrizioni è

significativamente minore di quello delle diverse coalizioni di partiti a

supporto dei candidati presidente. Infatti – come mostrato dai modelli 4 e 5 in

tabella – quando poste insieme la variabile relativa alla coalizione dei

Campioni e quelle concernenti diverse coalizioni di partiti, la prima diviene

(costantemente) statisticamente non significativa.

Tabella

4 – Voti per Bonaccini in 2020 predetti attraverso differenti aggregazioni di

coalizioni di partiti e Campioni delle Preferenze

|

Variabili indipendenti

|

Modello 1

| |

Modello 2

| |

Modello 3

| |

Modello 4

| |

Modello 5

| |

|

beta

|

s.e.

|

beta

|

s.e.

|

beta

|

s.e.

|

beta

|

s.e.

|

beta

|

s.e.

|

|

Coalizione di centro-sinistra nel 2014

|

0,80***

|

0.15

| | |

0,47**

|

0.24

| | |

0,52**

|

0.26

|

|

Campioni nel 2014 che supportano

Bonaccini

| | |

0,38**

|

0.42

| | |

0.05

|

0.30

|

-0.08

|

0.30

|

|

Dimensione demografica

| | | | |

0,23**

|

0.00

|

0,24**

|

0.00

|

0,22**

|

0.00

|

|

Tradizione politica

| | | | |

0,30*

|

0.08

|

0,61***

|

0.06

|

0,28*

|

0.08

|

|

Tasso di disoccupazione

| | | | |

-0.15

|

0.15

|

-0,25 *

|

0.17

|

-0.17

|

0.16

|

|

N

|

54

| |

54

| |

54

| |

54

| |

54

| |

|

R-quadro

|

0.65

| |

0.14

| |

0.74

| |

0.68

| |

0.75

| |

|

R-quadro corretto

|

0.64

| |

0.12

| |

0.72

| |

0.65

| |

0.72

| |

|

Statistica F

|

94.74

| |

8.54

| |

35.44

| |

25.56

| |

28.46

| |

Note: regressioni OLS con coefficienti

standardizzati (beta) ed errori standard (s.e.). *p < .05, **p < .01,

***p < .001.

Fonte: elaborazione dell’autore.

In

conclusione, questa analisi dimostra la crescente pervasività del voto

personale in sistemi partitici de-istituzionalizzati, o quanto meno turbolenti.

Lo studio delle suddette regioni evidenzia come le interazioni tra i Campioni

delle Preferenze abbiano generato una nuova sistematicità, caratterizzata da

una notevole stabilità e prevedibilità. In particolar modo, sembra che il voto

personale abbia recentemente assunto una funzione di ‘ancoraggio’ tra le

istituzioni e l’elettorato, proprio in quelle realtà a lungo dominate dalla

centralità e mediazione partitica. Nondimeno,

l’analisi della competizione presidenziale palesa una certa resilienza della tradizionale

competizione party-based. I partiti, in tutte e tre le regioni sotto

analisi, possiedono ancora un certo potere simbolico e identificativo, agendo

come euristiche per l’elettorato. La sfida presidenziale, in sostanza, dipende

ancora fortemente da essi.

[1] L’elezione dei candidati al

consiglio regionale avviene, infatti, su base provinciale.

Bibliografia:

Albertazzi, Daniele, Giovannini, Arianna, e Seddone,

Antonella (2018), ‘No regionalism please, we are Leghisti!’ The transformation of the Italian Lega Nord

under the leadership of Matteo Salvini, Regional and Federal Studies,

Vol. 28, No.5, pp.645-671.

Bagnasco,

Arnaldo (1977), Tre Italie: la problematica territorial dello sviluppo

italiano. Bologna: Il Mulino.

Balmas,

Meital et al. (2014), Two routes to

personalized politics: Centralized and decentralized personalization, Party

Politics, article first published online, https://doi.org/10.1177/1354068811436037

Caciagli,

Mario (2011), Subculture politiche territoriali o geografia elettorale?, SocietàMutamentoPolitica,

Vol.2, No.3, pp.95-104.

Cain, Bruce et al.

(1987), The Personal Vote. Constituency Service and Electoral

Independence. Cambridge: Harward University Press.

Calise,

Mauro (2000), Il partito personale. Roma-Bari: Laterza.

Casal Bértoa, Fernando (2014), Party systems and

cleavage structures revisited: a sociological explanation of party system

institutionalization in East Central Europe, Party Politics, Vol.20,

No.1, pp.16-36.

De Luca (2001), Il ritorno dei “campioni

delle preferenze” nelle elezioni regionali, Polis, No.2, pp.227-248.

De Luca (2011), Alcuni effetti del voto

“personale” negli esiti e nella partecipazione elettorale, presentato al XXV

Convegno SISP, Palermo, Italia, 8-10 Settembre.

Emanuele, Vincenzo e Chiaramonte, Alessandro

(2020), Going out of the ordinary. The de-institutionalization of the Italian

party system in comparative perspective, Contemporary Italian Politics,

Vol.12, No.1, pp.4-22.

Emanuele, Vincenzo e

Marino, Bruno (2016), Follow the Candidates, Not the Parties? Personal Vote in

a Regional De-institutionalized Party System, Regional & Federal Studies,

Vol.26, No.4, pp.531-554.

Hooghe, Liesbet e Marks, Gary (2018), Cleavage

theory meets Europe’s crises: Lipset, Rokkan, and the transnational cleavage, Journal

of European Public Policy, Vol.25, No.1, pp.109-135.

Karvonen, Lauri

(2010), The personalisation of politics. A study of parliamentary

democracies. Colchester: ECPR Press.

Kriesi, Hanspeter (2006), Globalization and the

transformation of the national political space: Six European countries

compared, European Journal of Political Research, Vol.45, No.6,

pp.921-956.

Mainwaring, Scott e Scully, Timothy R. (1995), Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America. Stanford: Stanford University Press.

Napoli,

Daniela (2005), Dove le preferenze contano – Il caso della Calabria, Le

Istituzioni del Federalismo, Vol.6, pp.1142-1182.

Parisi, Arturo e Pasquino, Gianfranco (1977),

Continuità e mutamento elettorale in Italia. Le elezioni del 20 giugno 1976

e il sistema politico italiano. Bologna: Il Mulino.

Passarelli, Gianluca (2017), Determinants of

Preferential Voting in Italy: General Lessons from a Crucial Case, Representation,

Vol.53, No.2, pp.167-183.

Scaramozzino, Pasquale (1990), Il Voto di

Preferenza Nelle Elezioni Regionali, Il Politico, Vol.55, No.2,

pp.293-311.

Valbruzzi,

Marco (2019), Allerta rossa per l’onda verde. Politica, economia e società in

Emilia-Romagna alla vigilia del voto regionale, Misure/Materiali di ricerca

dell’Istituto Cattaneo, Vol.42.

[1] L’elezione dei candidati al

consiglio regionale avviene, infatti, su base provinciale.