di Aldo Paparo

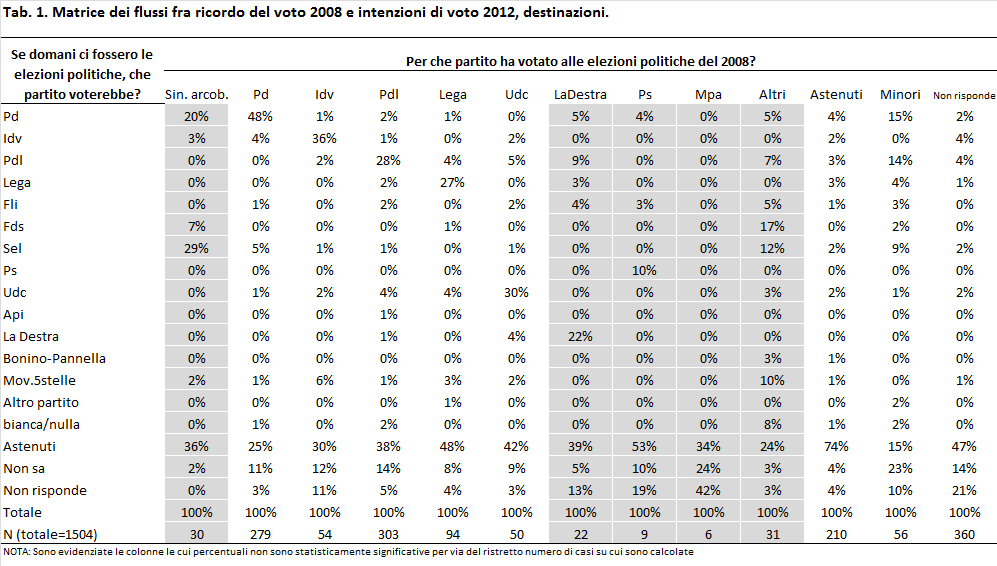

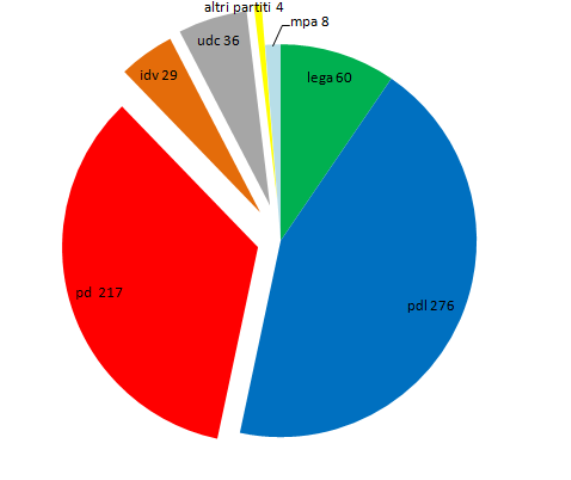

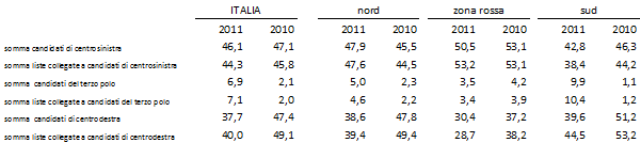

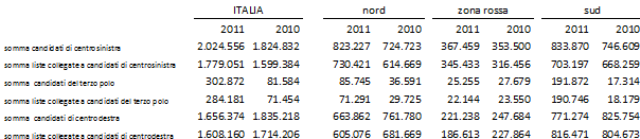

Presentiamo le matrici di flusso che mostrano i movimenti di voto intervenuti dall’inizio della legislatura fino ad oggi. La prima tabella riporta i flussi in percentuale rispetto al ricordo di voto del 2008 e ricostruisce quindi le destinazioni di quel voto. Il dato più importante, che sebbene in misura diversa, accomuna tutti i partiti è la forte crescita di coloro che rispetto a quattro anni fa dichiarano di volersi astenere. Per alcuni partiti le defezioni verso il bacino del non voto sfiorano il 50%. In particolare i partiti più colpiti sembrano essere quelli di centrodestra, la Lega nord e il Popolo delle Libertà. Detto del calo generalizzato del voto ai partiti quello che si osserva anche in questo periodo di larghe intese è la scarsa consistenza di passaggi diretti tra i partiti dei due blocchi.

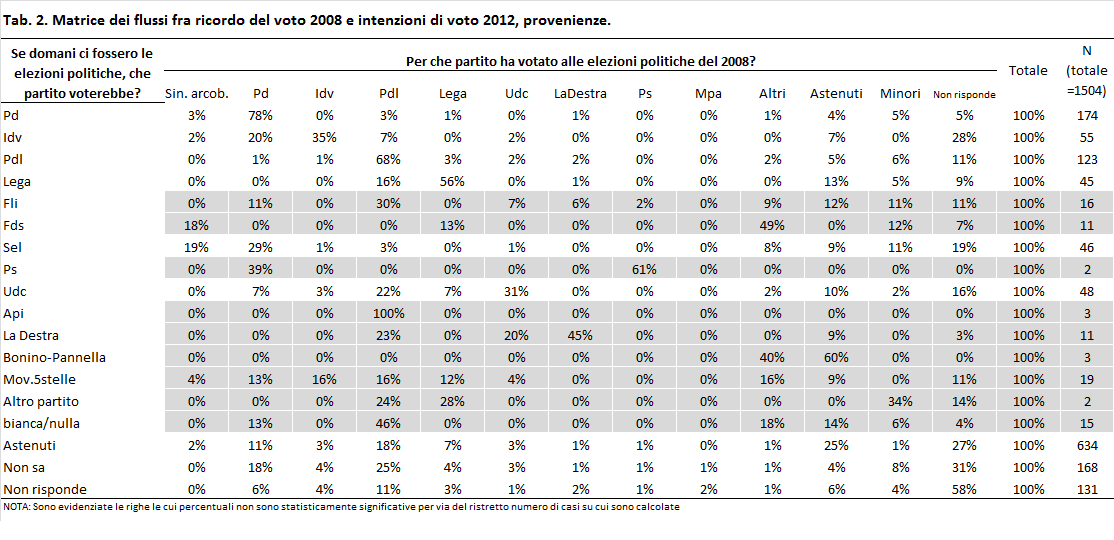

Scendendo nel dettaglio è interessante notare come Pd e Italia dei Valori vengano premiati maggiormente dalla fedeltà del proprio elettorato rispetto ai partiti di centrodestra. Quasi la metà di coloro che dichiarano di aver votato il partito di Veltroni alle ultime elezioni politiche oggi sceglierebbe Bersani. Nell’Idv questa percentuale di elettori fedeli alla propria scelta scende ma si arresta al 36%. Nel centrodestra invece le riconferme sono minori: appena il 27% sarebbe oggi disposto ad accordare nuovamente la propria fiducia alla Lega o al Popolo delle Libertà. E’ interessante notare come anche tra le nuove generazioni che andranno al voto per la prima volta la prossima primavera l’indecisione regni sovrana ma che tra quanti hanno già le idee chiare i partiti del centrosinistra sopravanzano quelli del centrodestra. La seconda tabella riporta le percentuali rispetto al risultato di ciascun partito nelle intenzioni di voto e mostra pertanto le varie provenienze di queste opzioni.

Quasi otto elettori su dieci che oggi si dicono pronti a votare Pd l’hanno già fatto nel 2008, a riprova del fatto che il partito di Bersani costruisce il suo consenso su uno zoccolo duro di elettori fedeli. E’ un dato molto alto che nessun altro partito avvicina. Ma gli elettori del Partito democratico del 2008 costituiscono anche una buona fetta (circa il 20%) dei consensi che oggi il partito di Di Pietro raccoglie, e una quota rilevante del consenso che si coagula attorno al partito di Vendola (29%). La matrice delle provenienze mostra chiaramente come il balzo in avanti nelle intenzioni di voto all’Udc sia avvenuto in buona parte a scapito del Pdl dal quale proviene poco meno di un quarto dei consensi virtuali tributati a Casini. Vale la pena notare infine come il Movimento 5 stelle animato da Grillo peschi in modo trasversale su entrambi i lati dello schieramento politico: il 29% dei potenziali elettori del movimento grillino proverrebbe dal Pd e dall’Italia dei Valori e un altro 28% dal Pdl e dalla Lega nord. Che cosa cambierebbe rispetto a quanto visto finora, se alle elezioni della primavera 2013 si presentasse anche una lista guidata dall’attuale Presidente del Consiglio Mario Monti? La lista Monti raccoglierebbe un consenso trasversale agli schieramenti risultando la più votata.

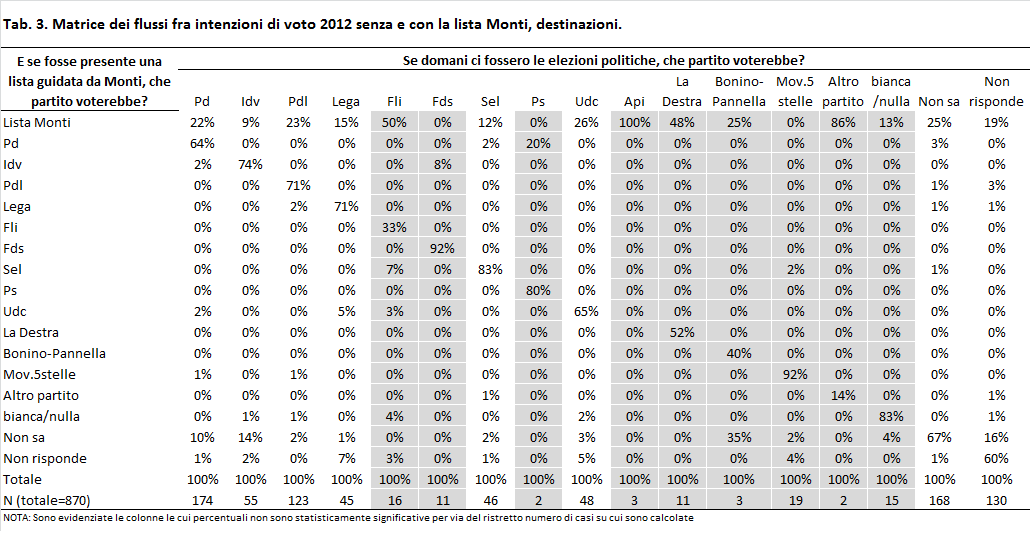

La matrice delle destinazioni evidenzia come i principali partiti della coalizione che sostengono la maggioranza cederebbero ciascuno pressappoco la stessa quota di elettori, quasi un elettore su quattro di Pd, Pdl e Udc migrerebbe verso la lista del professore. Ma questa eventuale lista riuscirebbe a pescare una quota di elettori non indifferente anche tra le attuali opposizioni: il 15% degli elettori leghisti defezionerebbe il carroccio per l’attuale inquilino di Palazzo Chigi, il 12% degli elettori di Sel e il 9% di Di Pietro compirebbe lo stesso percorso. Gli unici due partiti i cui elettorati si mostrano sostanzialmente insensibili alla presenza della nuova lista sono quelli della Federazione della sinistra e del Movimento cinque stelle. Monti inoltre si mostrerebbe capace di convogliare sulla propria lista un quarto degli elettori che oggi, in assenza della lista del professore si dichiara indeciso sulla scelta partitica..

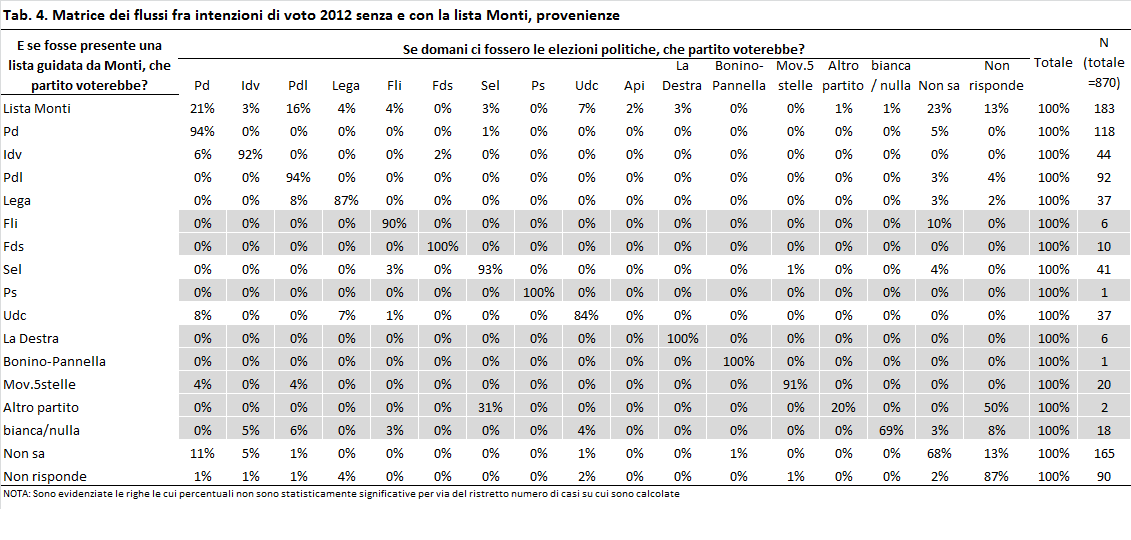

Se la lista Monti pesca in proporzione una quota piuttosto simile di voti tra gli elettori dei partiti della maggioranza, l’apporto che ciascuno di essi dà in termini di voti alla lista del Presidente del Consiglio, varia in base alla consistenza elettorale dei partiti: gli elettori democratici pesano il 21%, quelli del Pdl il 16% e quelli dell’Udc il 7% (si veda la matrice delle provenienze).