di Aldo Paparo

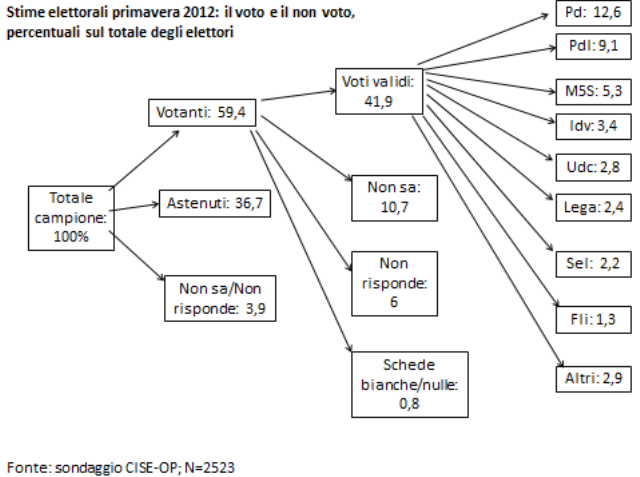

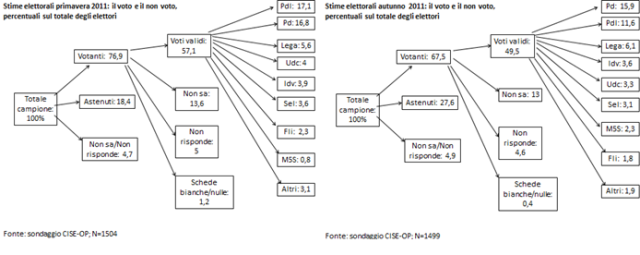

Dopo aver guardato alle caratteristiche sociodemografiche, in questo articolo confrontiamo il gruppo di chi non risponde con il nome di un partito alla domanda “Cosa voterebbe se domani ci fossero nuove elezioni politiche?”, con quello costituito da coloro che invece indicano il partito che sono intenzionati a votare, riguardo le opinioni da loro espresse in risposta alle nostre domande più politiche.

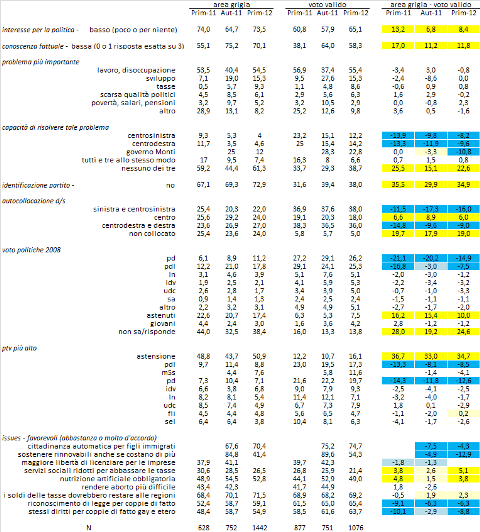

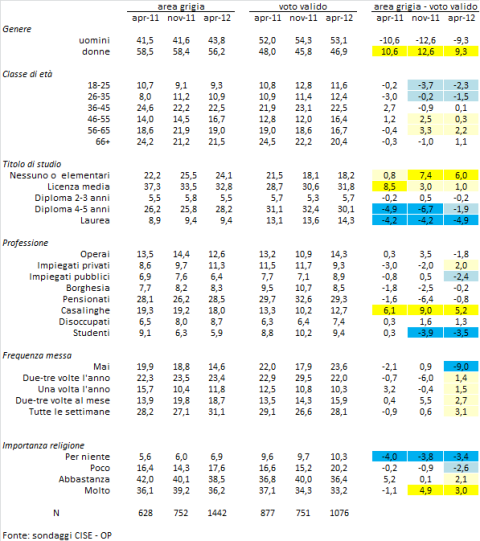

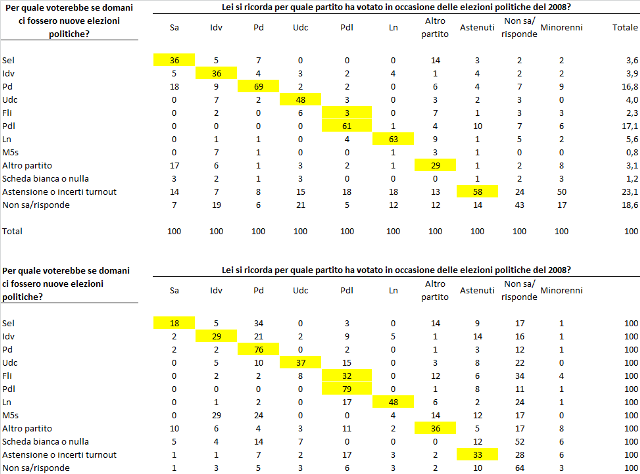

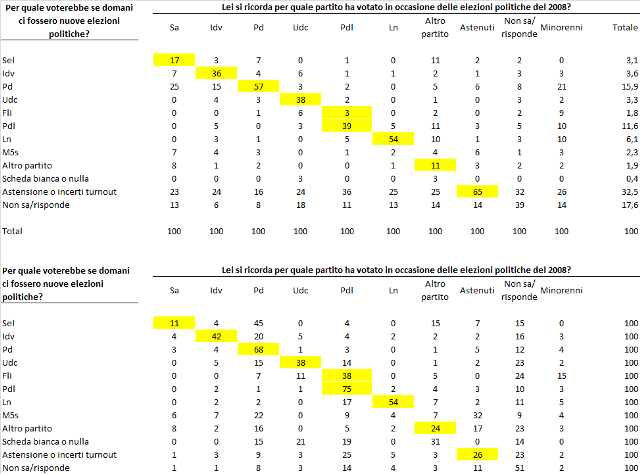

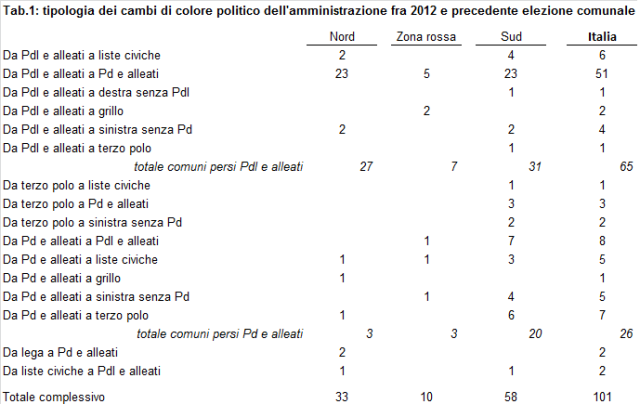

La tabella 1 riporta come si sono divisi su queste domande i due gruppi che desideriamo comparare. Abbiamo nuovamente evidenziato in giallo le categorie sovrarappresentate nell’area grigia ed in blu quelle maggiormente concentrate nel voto valido.

Tab.1 –Attitudini verso la politica e opinioni politiche per il gruppo di coloro che non dichiarano il partito per il quale voterebbero in caso di elezioni immediate, a confronto con quelli che invece esprimono un’intenzione di voto.

Notiamo innanzitutto che coloro che non rispondono alla domanda sul partito risultano essere meno interessati alla politica ed anche meno informati. Con l’allargarsi dell’area grigia nelle tre ondate c’è stato un indebolimento della differenza con il gruppo del voto valido, che è comunque rimasta sensibilmente marcata.

Non vi sono grosse differenze per quel che riguarda la percezione del problema più impellente che il governo dovrebbe risolvere. In entrambi i gruppi oltre la metà ha citato il lavoro, seguito dallo sviluppo economico con il 15% circa, con poi le tasse appena sotto il 10%. Se nella precedente ondata l’area grigia si mostrava meno interessata allo sviluppo e più attenta alla scarsa qualità del personale politico, oggi ciò non è più vero.

Invece si registrano profonde divergenze circa la capacità di risoluzione del problema: oggi oltre tre elettori su cinque fra quanti non esprimono un’intenzione di voto ad un partito pensano che nessuno sia in grado di risolverlo, mentre fra gli altri sono meno di due su cinque quelli che la pensano così. Interessante sottolineare l’evoluzione della percezione della capacità dei tecnici: a dicembre non si registravano grosse differenze fra i due gruppi, con un quarto circa di entrambi che citava il governo Monti come il più abile; sei mesi dopo tale porzione si è dimezzata nell’area grigia, così nel voto valido sono oltre 10 punti percentuali in più quanti ancora mettono l’attuale governo al primo posto per capacità di dare soluzioni.

Non sorprende certamente che vi sia una profonda divergenza nell’identificazione con un partito fra i due gruppi. I non identificati nell’area grigia, in costante crescita nonostante il suo ampliamento, sono oggi quasi tre su quattro; nel gruppo del voto valido invece rimangono meno di due ogni cinque. Né può meravigliare quanto osserviamo in termini di autocollocazione sull’asse destra/sinistra: la porzione di chi rifiuta di collocarsi rappresenta stabilmente un quarto dell’area grigia, mentre è appena un ventesimo nel voto valido. Anche il centro risulta significativamente più cospicuo nel gruppo degli incerti, mentre sono assai meno presenti coloro che si collocano nel centrosinistra e, anche se in misura inferiore, nel centrodestra.

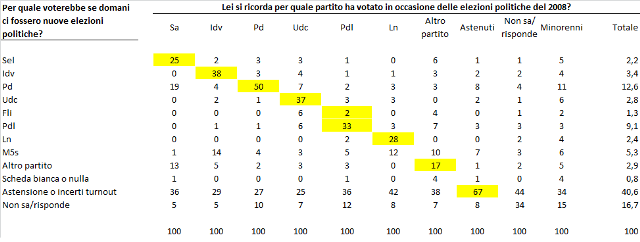

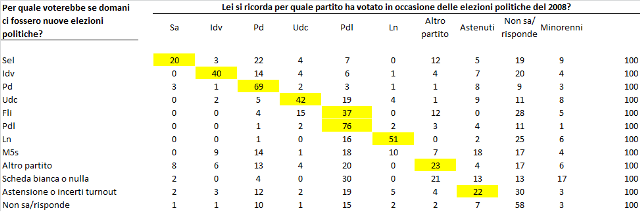

Veniamo ora alla composizione dei due gruppi in termini di elettorati 2008: i partiti che fra i propri elettori del 2008 ne hanno meno fra gli incerti è ragionevole ipotizzare che dovranno fare più fatica per aumentare i propri voti fra oggi e le politiche; mentre chi ha tanti suoi ex sostenitori delusi ma ancora non ricollocati ha certamente buone possibilità di crescere con la campagna elettorale. Ebbene nel 2011 il Pd era meno della metà del Pdl fra i rispondenti dell’area grigia. Nell’ultima rilevazione si mantiene una notevole differenza fra gli elettori 2008 dei due partiti che oggi sono incerti, tanto che nel voto valido la provenienza dal Pd è ancora la più numerosa, ma vi è stato un avvicinamento: sono aumentati gli elettori Pd 2008 nell’area grigia. Naturalmente gli astenuti del 2008 tendono a collocarsi più nell’area grigia, anche se con la sua crescita ne rappresentano una porzione calante.

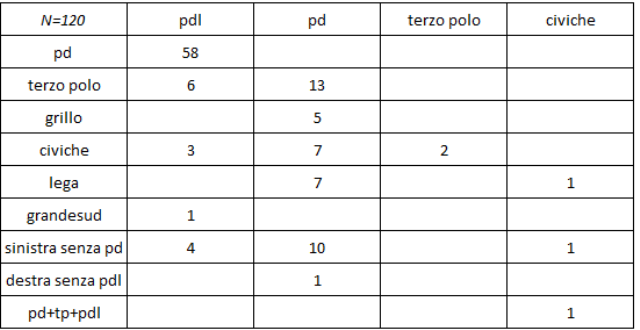

Sottoponendo i nostri intervistati ad una serie di domande che chiedono loro per ciascun partito qual è la probabilità che in futuro possano votarlo, possiamo conoscere per ogni soggetto qual è valore massimo ed il partito che lo ottiene. Allo stesso modo chiediamo quanto è probabile che il rispondente possa in futuro astenersi. Nella tabella abbiamo riportato, per i due gruppi oggetto della nostra comparazione, come essi si dividano fra le possibili opzioni di voto in termini di massima propensione. Non sorprende che una metà circa degli indecisi assegni la più alta probabilità all’astensione, questo però significa che vi è un’altra metà che non ha attribuito il punteggio massimo al non voto. E fra questi va particolarmente male il Pd, che è addirittura il terzo partito. L’Udc è passata dalla sovrarappresentazione dei primi posti nell’area grigia di un anno fa, alla netta sottorappresentazione di questa primavera. Il Pdl è invece il partito che raccoglie il maggior numero di primi posti fra questi elettori, presso cui si dimostra particolarmente popolare anche il Mov. 5 stelle. Il Fli è l’unico partito che oggi ha percentualmente più primi posti nell’area grigia che nel voto valido.

Infine possiamo osservare come i due gruppi la pensino su alcune questioni concrete che abbiamo ripetutamente indagato nelle successive ondate. I rispondenti dell’area grigia si dimostrano meno inclini alle posizioni progressiste sia sui temi etici sia su quelli più economici. Fra questi infatti sono assai meno, anche se sempre più della metà, coloro che si dichiarano favorevoli a forme di tutela delle coppie di fatto e all’estensione alle coppie omosessuali dei diritti. Anche per l’automaticità della cittadinanza italiana per i figli di immigrati nati nel nostro paese, la maggioranza di favorevoli è meno ampia nell’area grigia; invece sono di più, seppur di poco, coloro che ritengono che la legge debba obbligare la nutrizione artificiale per i malati in stato di incoscienza. Venendo agli aspetti più economici, l’area grigia è più aperta ad una riduzione dei servizi sociali allo scopo di abbassare la pressione fiscale e si dimostra meno incline a spendere di più pur di non inquinare, soprattutto se nella domanda si fa esplicito riferimento alla propria bolletta; l’unico dato in controtendenza con la generale connotazione di più conservatrice dell’area grigia è la minor vicinanza alle istanze delle aziende per una maggiore flessibilità in uscita.

In conclusione coloro che dichiarano di volersi astenere o di essere a vario titolo incerti presentano un profilo di maggiore distanza dalla politica rispetto al resto della popolazione: interesse, informazione, identificazione e fiducia risultano nettamente più basse. Inoltre si evidenziano caratteristiche più vicine al centrodestra che al centrosinistra: lo dimostrano sia le posizioni sulle issues, ma anche la notevole differenziazione della sottorappresentazione fra le due aree politiche sia nell’autocollocazione, sia nella provenienza 2008 che infine per quanto riguarda il massimo ptv.