David W. Brady detiene la cattedra Bowen H. e Janice Arthur McCoy di Scienze Politiche presso la Graduate School of Business (GSB) della Stanford University ed è il Davies Family Senior Fellow presso l’Hoover Institution. Da molti anni, attraverso la Hoover Institution della Stanford University, è partner del CISE per ricerche comparate internazionali e transatlantiche su temi elettorali.

Brett Parker è uno studente di dottorato presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Stanford University e assistente di ricerca presso la Hoover Institution.

Traduzione di Elisabetta Mannoni.

In merito alle elezioni della Camera del 2018, la stampa si è per lo più soffermata sul tentativo di individuare le sfide più incerte e predirne i risultati. Alcuni modelli accademici hanno utilizzato lo stesso approccio, basando le loro conclusioni su un’analisi dei collegi altamente competitivi. Altri ancora hanno optato per modelli di regressione, usando una combinazione di giudizi di approvazione del Presidente in carica, sondaggi sul voto al Congresso, ed altri fattori di vario tipo tra cui il reddito.

L’approccio che proponiamo noi è diverso e si basa sulle ultime tre elezioni che hanno generato nuove maggioranze alla Camera. Se le riduciamo alla loro essenza, le elezioni del Congresso statunitense sono definite da tre variabili: (1) Quanti Democratici, Repubblicani ed Indipendenti ci sono tra gli aventi diritto al voto nella popolazione? (2) In che percentuale ciascun gruppo voterà per i Democratici/Repubblicani? E (3) chi andrà a votare? Una volta data una stima ragionevole di questi valori, si possono fare delle previsioni abbastanza veritiere sul risultato. (fleshbot.com)

La prima di queste variabili è piuttosto facile da stimare[1]. Ogni settimana, una serie di sondaggisti chiede ai cittadini statunitensi con quale partito si identifichino, fornendo un costante flusso di dati sulla distribuzione dell’identificazione di partito da parte dei cittadini. Analogamente, predire come voteranno i cittadini identificati con un partito risulta, dal 1990, abbastanza intuitivo – circa il 90% vota per il partito a cui è affiliato senza alcuna deviazione. Tuttavia, l’ultima variabile, l’affluenza, è notoriamente la più difficile da definire con precisione. In parte perché in molte elezioni di midterm i Repubblicani hanno ottenuto percentuali di affluenza più alte di quelle dei Democratici, mentre in altre sono stati i Democratici ad avere la meglio. Comunque, usando la storia più recente come punto di riferimento, è evidente che, perché i Democratici possano conquistare la Camera, devono ripetere, o quantomeno avvicinarsi, al risultato ottenuto nel 2006. L’affluenza è dunque l’elemento cruciale di qualsiasi modello di previsione.

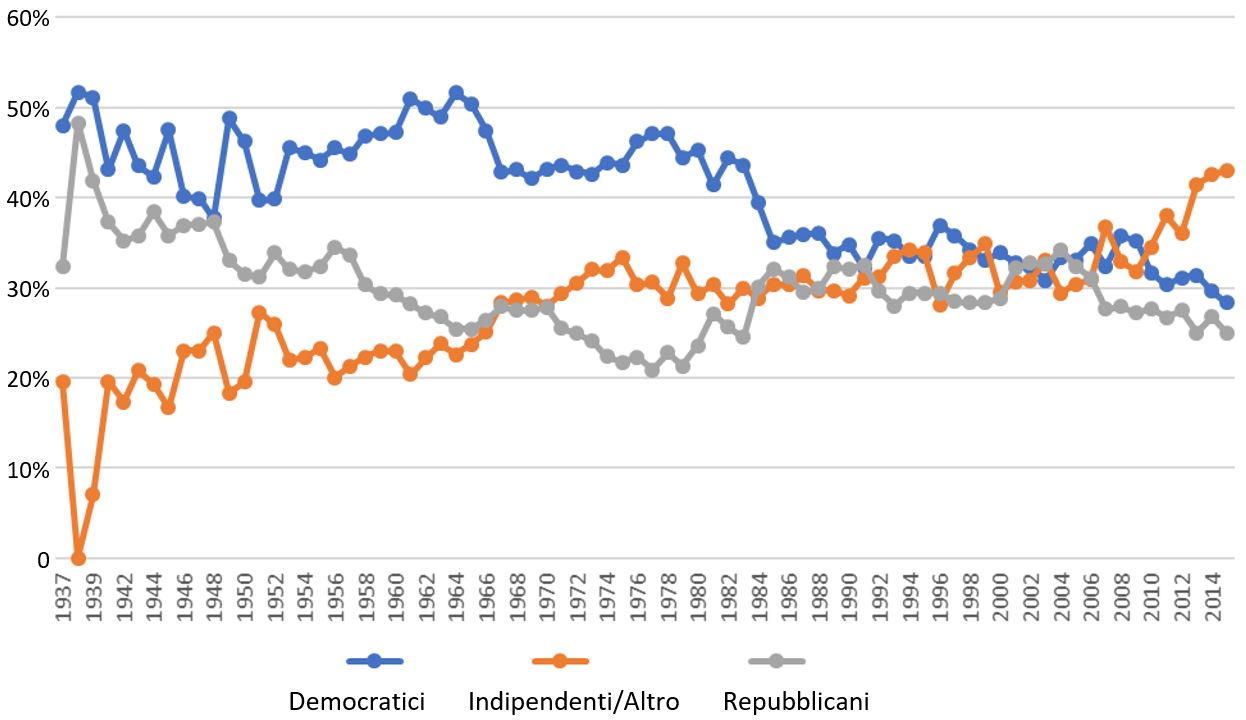

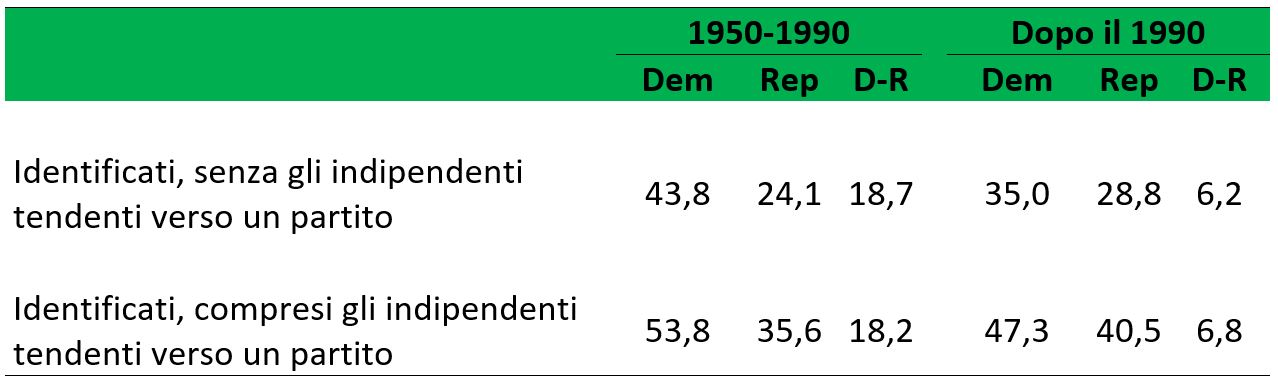

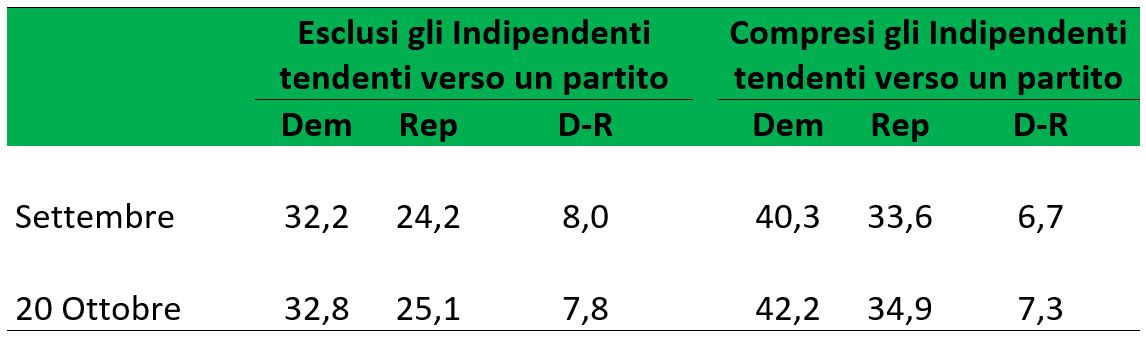

I Democratici sono entrati in ogni moderno ciclo elettorale con un vantaggio in termini di cittadini identificati con il partito, cosa che garantiva loro una certa protezione contro la scarsa affluenza a midterm. Dal New Deal fino alla seconda metà degli anni ’80, i Democratici sono stati il partito dominante in termini di cittadini espressamente identificati con uno dei partiti, garantendosi sempre distacchi di circa venti punti. A partire dal 1990 però, tale margine è andato riducendosi in maniera sostanziale. La Tabella 1 mostra il cambiamento. Occorre sottolineare come l’identificazione di partito venga scomposta in due modalità. La tabella mostra anzitutto la distribuzione delle risposte alla domanda: Ti consideri un Democratico, Repubblicano o Indipendente? Inoltre, riporta anche la distribuzione delle risposte considerando tra gli identificati con i partiti anche coloro che colore che si definiscono indipendenti ma che però indicano di propendere verso uno dei partiti piuttosto che verso l’altro. Tra il 1950 e il 1990, i Democratici avevano la meglio, qualsiasi sia la modalità di scomposizione adottata, con un vantaggio medio di 18 punti percentuali. Dal 1990, però, tale valore si è contratto fino a soli 6 punti percentuali, in media. Di fatto, i Repubblicani sono diventati molto più competitivi nelle elezioni del Congresso di quanto non fossero prima – anzi, hanno ottenuto la maggioranza alla Camera in ogni elezione di midterm dal 1990 ad oggi (salvo nel 2006). Col ridimensionamento del vantaggio democratico nell’identificazione di partito (e la sua riduzione ad un terzo rispetto agli anni precedenti il 1990), i Repubblicani sono stati in grado, facendo leva su un’affluenza maggiore, di ottenere il controllo del Congresso.

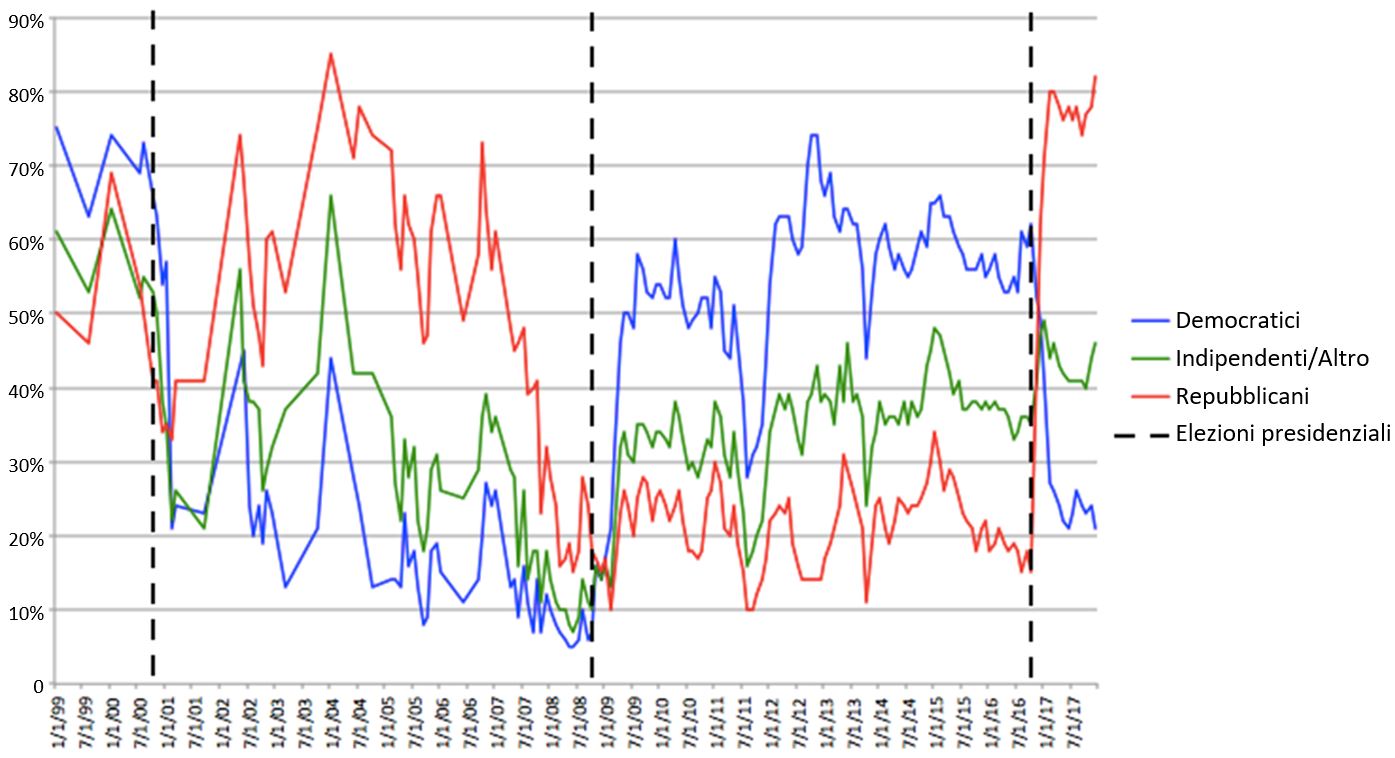

Tab. 1 – Identificazione di partito prima e dopo il 1990, valori percentuali I sondaggi settimanali di YouGov suggeriscono che nel 2018 l’identificazione per i Democratici è leggermente più alta rispetto al suo livello medio post-1990. A settembre, i Democratici avevano raggiunto un distacco di 8 punti percentuali senza gli Independent-leaners (32,3% vs. 24,2%), e di 6,7 punti includendoli. Ad ottobre, i Repubblicani hanno accorciato le distanze, portandosi a 7,8 punti dai Democratici, leaners esclusi – ma stavolta il gap sale a 7,3 una volta che le propensioni di questi ultimi vengono prese in considerazione. Dunque, i risultati di ottobre suggerirebbero che i Democratici siano in una posizione di particolare forza in termini di identificazione rispetto alle recenti elezioni di midterm.

I sondaggi settimanali di YouGov suggeriscono che nel 2018 l’identificazione per i Democratici è leggermente più alta rispetto al suo livello medio post-1990. A settembre, i Democratici avevano raggiunto un distacco di 8 punti percentuali senza gli Independent-leaners (32,3% vs. 24,2%), e di 6,7 punti includendoli. Ad ottobre, i Repubblicani hanno accorciato le distanze, portandosi a 7,8 punti dai Democratici, leaners esclusi – ma stavolta il gap sale a 7,3 una volta che le propensioni di questi ultimi vengono prese in considerazione. Dunque, i risultati di ottobre suggerirebbero che i Democratici siano in una posizione di particolare forza in termini di identificazione rispetto alle recenti elezioni di midterm.

Tab. 2 – Identificazione di partito nel 2018, valori percentuali

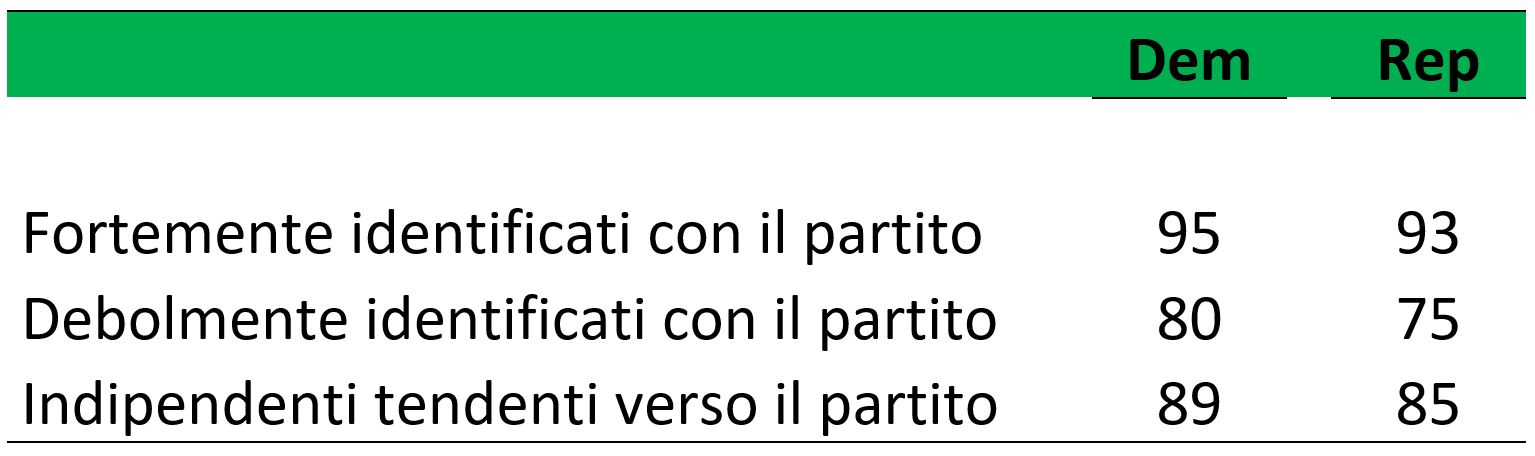

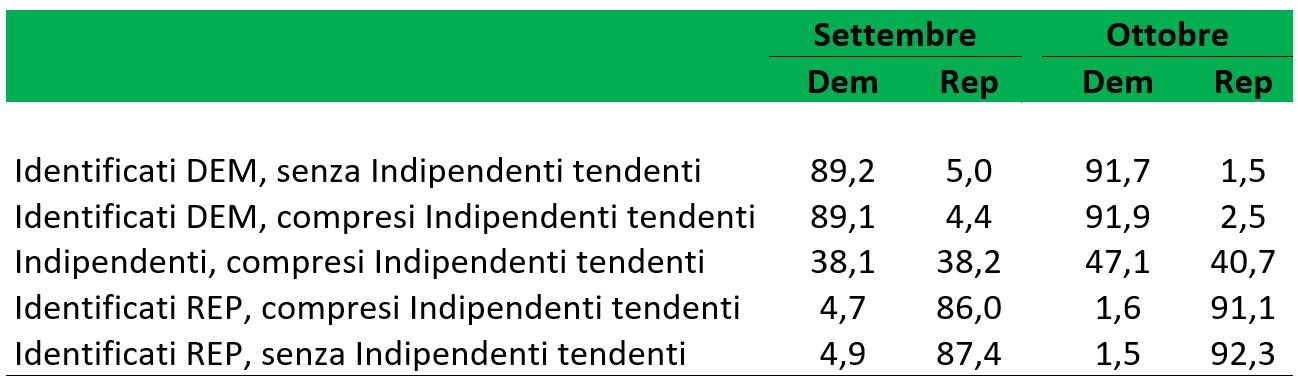

Se da una parte hanno registrato un calo nella loro identificazione di partito, i Democratici hanno però guadagnato molto, recentemente, in termini di lealtà da parte dei loro sostenitori. Prima del 1990, infatti, i Democratici tendevano a votare per il loro candidato alla Camera meno del 90% delle volte. Tra il 1994 e il 2002, questa percentuale è crollata ulteriormente, ma oggi si assesta attorno al 90%. Nel frattempo, anche la lealtà dei Repubblicani è fortemente aumentata. Prima del 1990, poco più dell’80% dei Repubblicani votava per il candidato del proprio partito alla Camera, tra il 1990 e il 2002 questo dato è salito all’85%, e si è sempre aggirato attorno al 90% da allora. In questo caso, includere o meno gli Independent-leaners non altera il quadro.

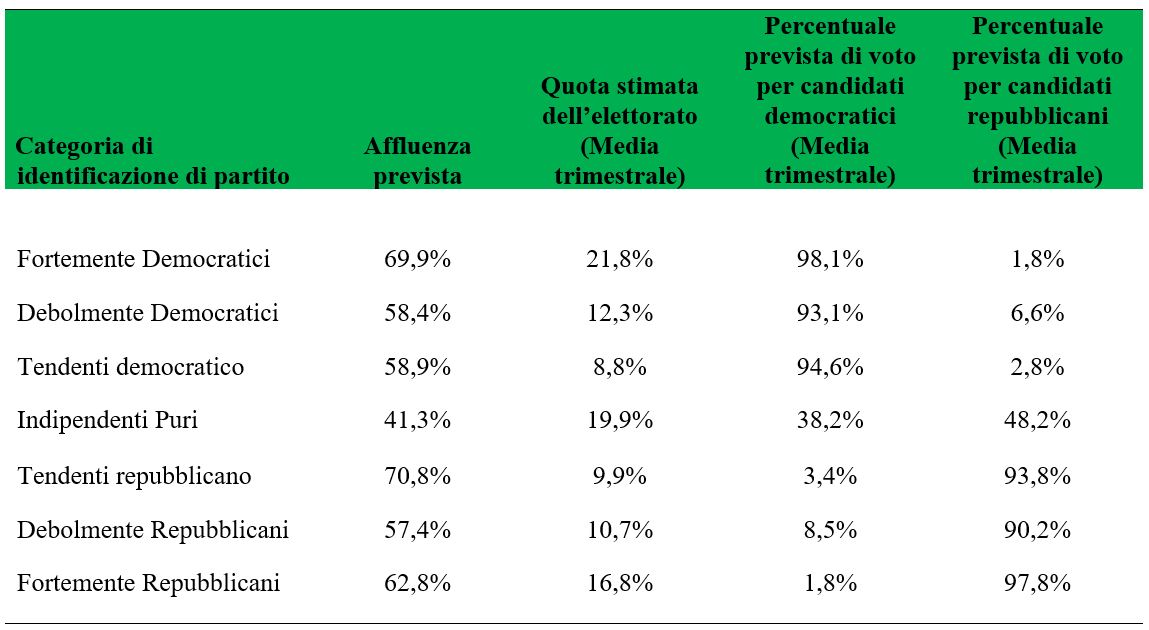

La Tabella 3 contiene stime di sondaggio circa la lealtà nel voto nei confronti del proprio partito di identificazione (e le intenzioni di voto degli Indipendenti) dopo la Festa dei lavoratori del 2018. A metà settembre, circa l’89% dei Democratici (con o senza leaners) aveva detto che avrebbe votato Democrat, mentre il 4-5% aveva dichiarato che avrebbe votato Republican. I Repubblicani mostravano un livello di lealtà leggermente inferiore, con una percentuale dei propri identificati pronti a votare a favore del candidato GOP che si aggirava attorno all’86-87,4% – con o senza leaners, rispettivamente. A ottobre, identificarsi con un partito piuttosto che l’altro comporta una differenza ancor più marcata: più del 91% tanto dei Democratici quanto dei Repubblicani si è detto intenzionato a votare per il candidato del proprio partito.

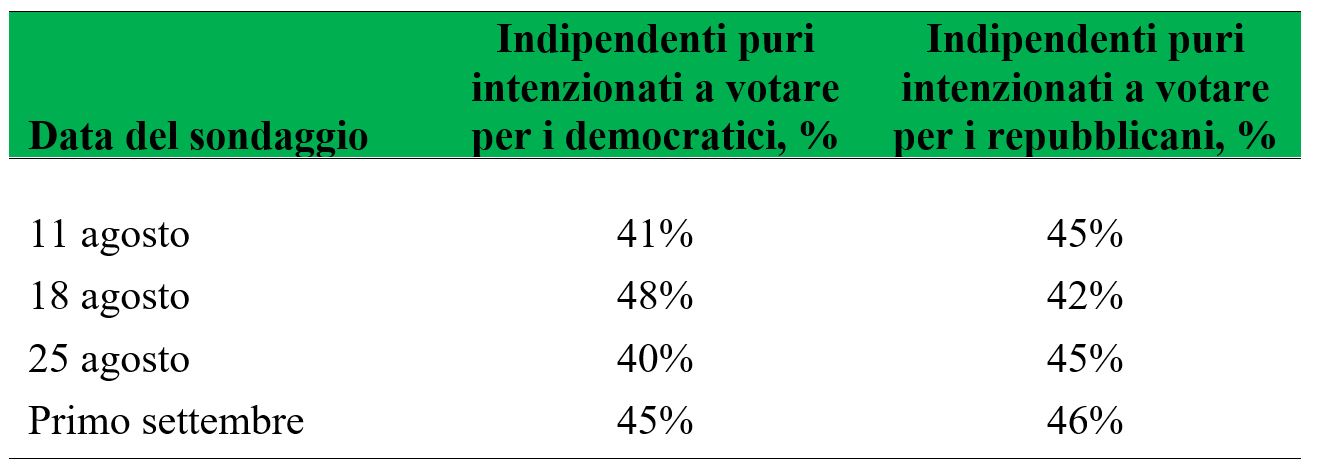

Cosa possiamo dire degli Indipendenti? Nelle ‘elezioni terremoto’ (wave elections) del 1994, 2006 e 2010, il partito vincitore aveva conquistato il favore degli Indipendenti e i loro voti potrebbero fare la differenza ancora una volta quest’anno. A settembre, erano divisi quasi equamente, con i Democratici attorno ad un 38,1% e i Repubblicani attorno al 38,2%. Tuttavia, i sondaggi di ottobre mostrano i Democratici in vantaggio tra gli Indipendenti di circa 6,4 punti percentuali.

Tab. 3 – Intenzioni di voto per identificazione di partito dopo il Labor day (3 settembre), valori percentuali Questo cambiamento non presagisce niente di buono per i Repubblicani, i quali, avendo meno identificati, possono prevalere nelle elezioni nazionali solo conseguendo il supporto degli Indipendenti o un livello di affluenza dei propri identificati più alto di quello dei Democratici. Pertanto, esaminare l’affluenza è cruciale per capire se i Repubblicani possono arginare le loro perdite nel 2018.

Questo cambiamento non presagisce niente di buono per i Repubblicani, i quali, avendo meno identificati, possono prevalere nelle elezioni nazionali solo conseguendo il supporto degli Indipendenti o un livello di affluenza dei propri identificati più alto di quello dei Democratici. Pertanto, esaminare l’affluenza è cruciale per capire se i Repubblicani possono arginare le loro perdite nel 2018.

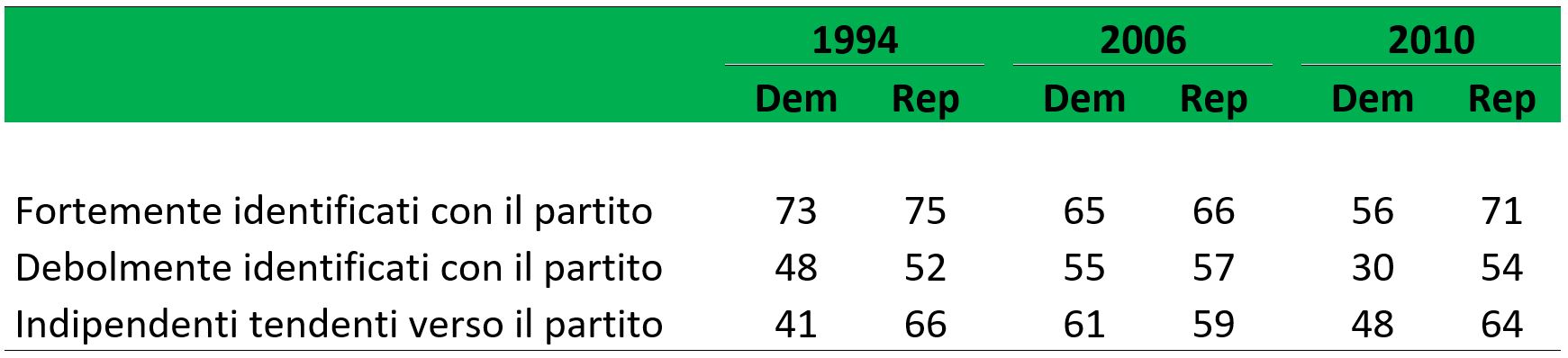

Dal momento che la domanda cruciale di queste elezioni è se i Democratici riconquisteranno la maggioranza alla Camera, è utile considerare i trend di affluenza delle precedenti tornate elettorali. La Tabella 4 fornisce questi dati, indicando l’affluenza dei fortemente identificati, i debolmente identificati e gli indipendenti che tendono verso un partito nelle ultime tre elezioni terremoto. Nella Rivoluzione Repubblicana del 1994, gli elettori del partito conservatore lo hanno supportato, a tutti i livelli, in misura maggiore rispetto ai democratici– quanto bastava per superare il vantaggio numerico che i questi avevano. Analogamente, nel 2010 i Repubblicani hanno schiacciato i Democratici in termini di affluenza, raggiungendo dei distacchi impressionanti (15 punti tra fortemente identificati, 16 tra gli Indipendenti con una propensione, e 24 punti tra i debolmente identificati).

L’unica recente ondata blu è stata quella del 2006. In quel caso, l’affluenza dei Democratici ha più o meno pareggiato quella dei Repubblicani – abbastanza da garantire ai Democratici la vittoria nella Camera dato il loro vantaggio numerico di partenza in termini di identificati.

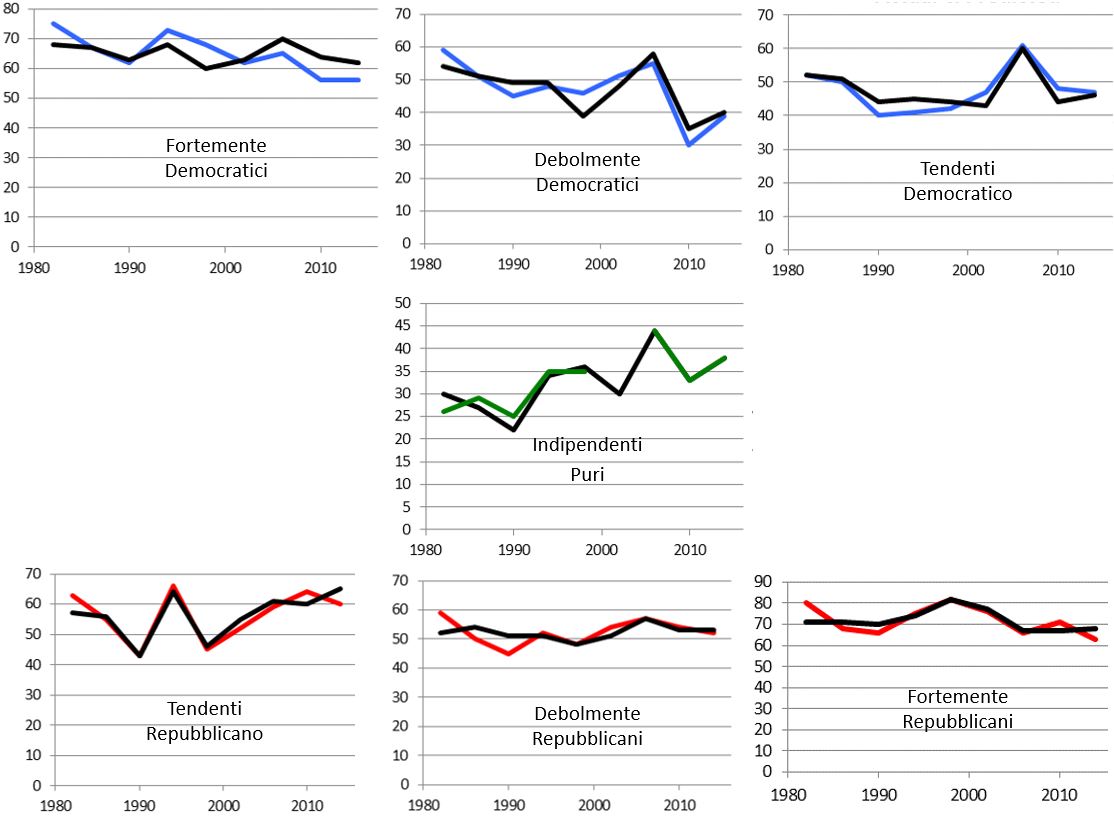

Tab. 4 – Partecipazione elettorale alle elezioni terremoto di midterm dopo il 1994 per identificazione di partito, valori percentuali Assemblando quanto finora considerato, sembrerebbe che i Democratici abbiano una possibilità di vincere alla Camera nel 2018, se la loro affluenza raggiungerà i valori del 2006. Il nostro modello di affluenza – che presenta una regressione dei tassi storici di affluenza su variabili indipendenti quali approvazione del presidente e altre variabili di tipo economico – mostra come questa sia una possibilità reale. In questo momento, prevediamo che l’affluenza dei Democratici si assesterà attorno al 70% per i fortemente identificati, al 58% per i debolmente identificati e al 61% per gli Indipendenti tendenti democratico. Quanto ai Repubblicani, prevediamo affluenze rispettivamente pari al 68%, 58% e 74%. Queste divergenze implicherebbero di fatto una replica dell’entusiasmo mostrato nel 2006 da parte dei Democratici.

Assemblando quanto finora considerato, sembrerebbe che i Democratici abbiano una possibilità di vincere alla Camera nel 2018, se la loro affluenza raggiungerà i valori del 2006. Il nostro modello di affluenza – che presenta una regressione dei tassi storici di affluenza su variabili indipendenti quali approvazione del presidente e altre variabili di tipo economico – mostra come questa sia una possibilità reale. In questo momento, prevediamo che l’affluenza dei Democratici si assesterà attorno al 70% per i fortemente identificati, al 58% per i debolmente identificati e al 61% per gli Indipendenti tendenti democratico. Quanto ai Repubblicani, prevediamo affluenze rispettivamente pari al 68%, 58% e 74%. Queste divergenze implicherebbero di fatto una replica dell’entusiasmo mostrato nel 2006 da parte dei Democratici.

Unendo le stime di affluenza sopra citate insieme ai dati circa la relazione fra il voto al Congresso e l’identificazione di partito presentati nelle Tabelle 1-3, emerge che i Democratici vincerebbero, con approssimativamente un 52% dei voti alla Camera nel 2018. Una cifra del genere normalmente sarebbe sufficiente a garantire 226 seggi ai Democratici, e quindi la maggioranza nella Camera; tuttavia, i Repubblicani hanno solitamente ottenuto un ‘bonus seggi’ alla Camera come risultato del disegno dei collegi e della grande concentrazione di elettori democratici nelle aree urbane. Di conseguenza, un vantaggio di soli 4 punti percentuali nel voto complessivo tra i due partiti potrebbe non essere sufficiente a far prevalere i Democratici nella Camera.

Crediamo, tuttavia, che i Democratici possano probabilmente ottenere un risultato addirittura migliore di questa previsione iniziale. Il dato del 52% è basato su un 15% di cosiddetti Indipendenti “puri”, un dato storicamente di rara realizzazione. Il numero di Indipendenti che tendono verso l’uno o l’altro partito aumenta mano a mano che le elezioni si avvicinano, e, come indicato dalla Tabella 1, solo il 12% degli individui si dichiara un “Indipendente Puro” il giorno del voto. Prendendo in considerazione questo dato, la nostra previsione per i Democratici sale al 52,3% dei voti.

Inoltre, c’è motivo di credere che il livello di approvazione del Presidente Trump tra i Repubblicani sia relativamente basso. Per fare un esempio, del 77% dei Repubblicani ‘deboli’ che approvano il lavoro di Trump, solo il 30,3% lo approva convintamente; il resto di loro, lo approva ‘abbastanza’. Analogamente, tra i Democratici più entusiasti, il 30,1% indica l’affiliazione partitica dei candidati come il fattore più importante nella determinazione del proprio voto (contro un più basso 22,7% tra i Repubblicani più entusiasti). E, in particolare per le donne, la percentuale sale al 32%. Infine, quanto alla capacità di raccogliere fondi elettorali, i Democratici sono nettamente in vantaggio – 850 milioni di dollari, contro i soli 577 raccolti dai Repubblicani. Di fatto i Democratici hanno un vantaggio di 3 a 2 in termini di denaro con riferimento ai collegi competitivi, che mette in luce una ancor più forte debolezza della posizione dei Repubblicani.

In un’ottica generale, quello che questi dati suggeriscono è che i Repubblicani difficilmente supereranno l’affluenza ottenuta nel 2006. Se assumessimo quindi che i loro sostenitori replichino l’affluenza registrata dodici anni fa – e i Democratici si rechino alle urne secondo le percentuali sopra menzionate – il nostro modello prevede che i Democratici vinceranno con il 54% dei voti in loro favore. In proporzione, in termini di seggi, lo scenario sarebbe di 235 seggi per i Democratici, contro i 200 dei loro oppositori. Se il bonus seggi dei Repubblicani sarà inferiore al solito (ipotesi ragionevole, data la probabile correlazione tra i risultati dei collegi), ci aspettiamo che i Democratici prevarranno con una piccola maggioranza nella Camera. Per le ragioni discusse sopra, pensiamo che questo sia il risultato più probabile. È, ovviamente, possibile che negli ultimi giorni di campagna qualche evento possa muovere di uno o due punti percentuali le tendenze degli elettori rispetto ad un partito o all’altro, e a seconda di quale partito sia oggetto della loro nuova preferenza, i Democratici potrebbero avere un margine più grande o i Repubblicani potrebbero finire per avere la maggioranza della Camera. Dato il poco tempo rimasto e l’intensità del clima di opinione, crediamo che la nostra previsione su una Camera Democratica sia la corretta.

Riferimenti bibliografici

Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller, e Donald E. Stokes, (1960). The American Voter, New York, Wiley.

Dalton, Russell J. (1984), ‘Cognitive Mobilization and Partisan Dealignment in Advanced Industrial Democracies’, The Journal of Politics, 46(01), pp. 264–84.

Gambini, Bert (2018), ‘UB expert’s election forecasting model predicts big House gains for Dems’. https://www.buffalo.edu/news/releases/2018/09/004.html

Kondik , Kyle (2018), ‘Five days to go. Where we’re leaning in the House, Senate, and governors’. https://crystalball.centerforpolitics.org/crystalball/

Lewis-Beck, Micheal S., Helmut Norpoth, William G. Jacoby, e Herbert F. Weisberg (2008), The American voter revisited, Ann Arbor, University of Michigan Press.

Tien, Charles, e Michael S. Lewis-Beck (2018), ‘Congressional Forecasts for 2018: Structure-X Models’. https://crystalball.centerforpolitics.org/crystalball/articles/congressional-forecasts-for-2018-structure-x-models/

[1] Pochi concetti sono stati cruciali nello studio del comportamento elettorale come quello di identificazione di partito sviluppato da Campbell e dai suoi colleghi (1960). L’idea di fondo è che gli individui sviluppino un attaccamento socio-psicologico nei confronti di un partito politico, attraverso l’ambiente familiare o attraverso esperienze chiave durante il processo di socializzazione alla politica. Questo paradigma si è rapidamente affermato come una chiave per interpretare gli atteggiamenti politici e il comportamento di voto soprattutto negli Stati Uniti. Nonostante l’emergere di cambiamenti strutturali nelle configurazioni dell’identificazione a partire dagli anni ’80 (Dalton 1984), questa conserva ancora un ruolo centrale negli studi elettorali, particolarmente in riferimento al caso americano (Lewis-Beck et al. 2008).

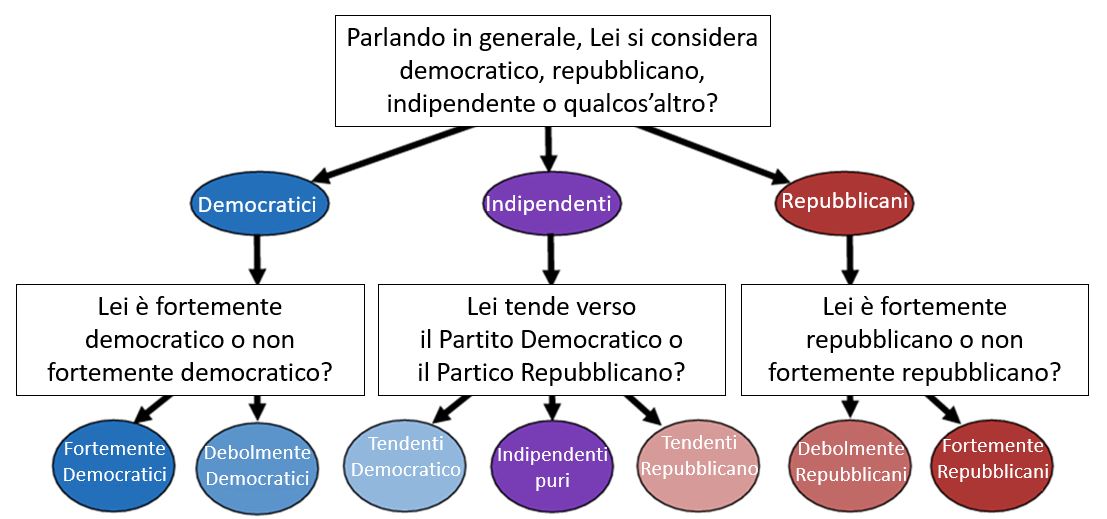

Negli Stati Uniti, l’identificazione di partito viene rilevata attraverso una misura standard, che coincide con il concetto stesso, e forma una scala a 7 punti (Fig. 1). Nei sondaggi, agli intervistati viene chiesto se, parlando in generale, si considerino democratici, repubblicani, indipendenti o qualcos’altro. A chi si identifica con uno dei due maggiori partiti viene quindi chiesto se si definiscono un democratico/repubblicano forte o non forte. In questo modo sono formate le quattro categorie estreme della scala. Gli intervistati che dicono di essere indipendenti (o altro), ricevono una domanda diversa, che chiede loro se sono tendono verso il Partito Repubblicano o il Partito Democratico. Quelli che rispondono di propendere per uno dei due partiti formano le categorie degli indipendenti tendenti verso un partito, gli altri sono gli indipendenti puri.

Fig. 1 – La scala a 7 punti dell’identificazione di partito e la sua costruzione (clicca per ingrandire)