di Federico De Lucia

Nello scorso fine settimana si è votato in Friuli Venezia Giulia per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Contrariamente rispetto alle attese, il voto, che si collocava a poche ore dalla “drammatica” elezione del Presidente della Repubblica, ha dato un esito positivo per i due blocchi politici tradizionali ed un esito tutto sommato negativo per il Movimento 5 Stelle.

La vittoria è andata, per soli 2.000 voti, a Debora Serracchiani, europarlamentare del PD, che ha sconfitto il presidente uscente Renzo Tondo, del PDL. I due candidati hanno ottenuto poco meno del 40% dei voti a testa, mentre Saverio Galluccio, candidato del M5S si è fermato sotto il 20%. (https://www.smallhandsbigart.com/)

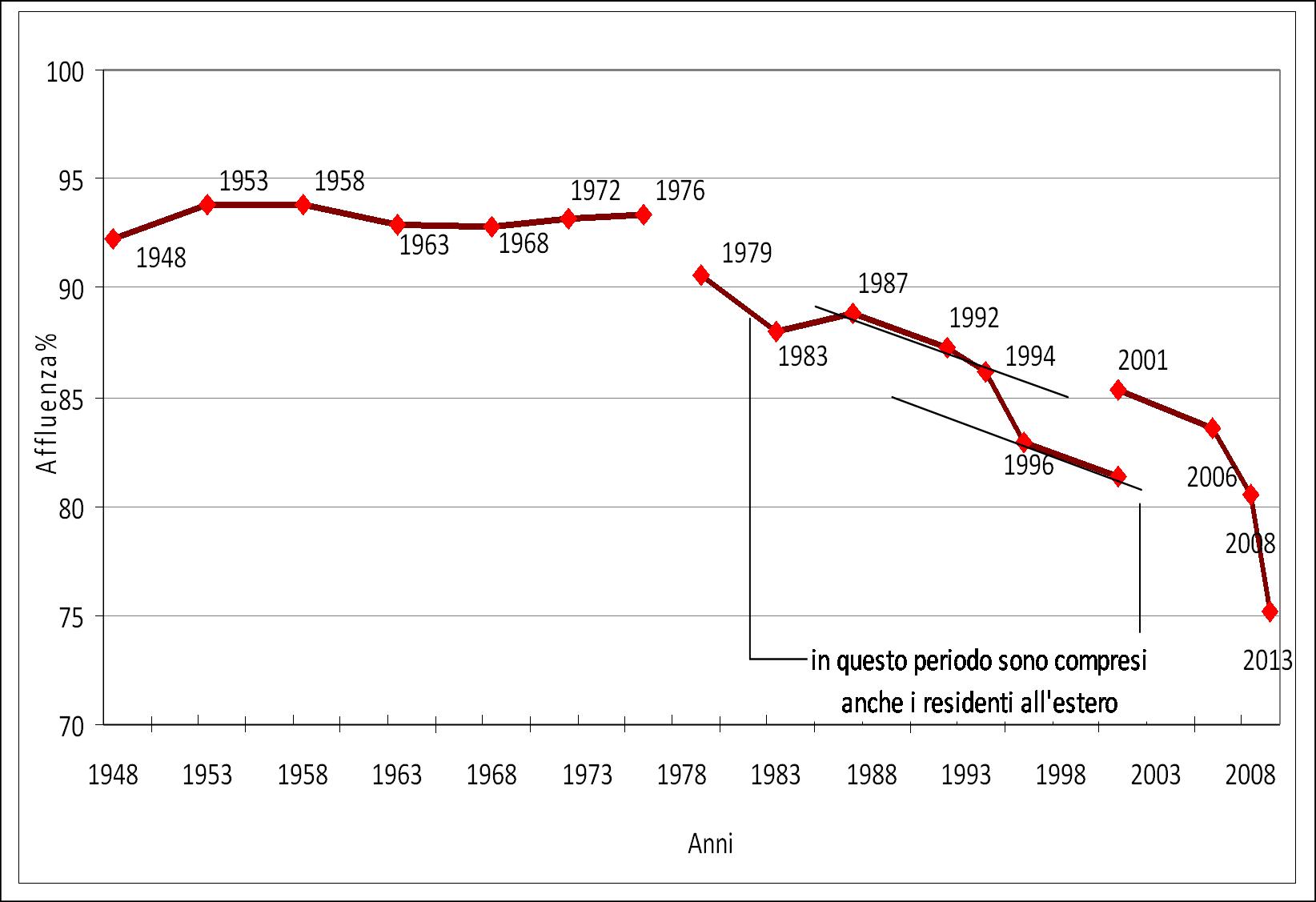

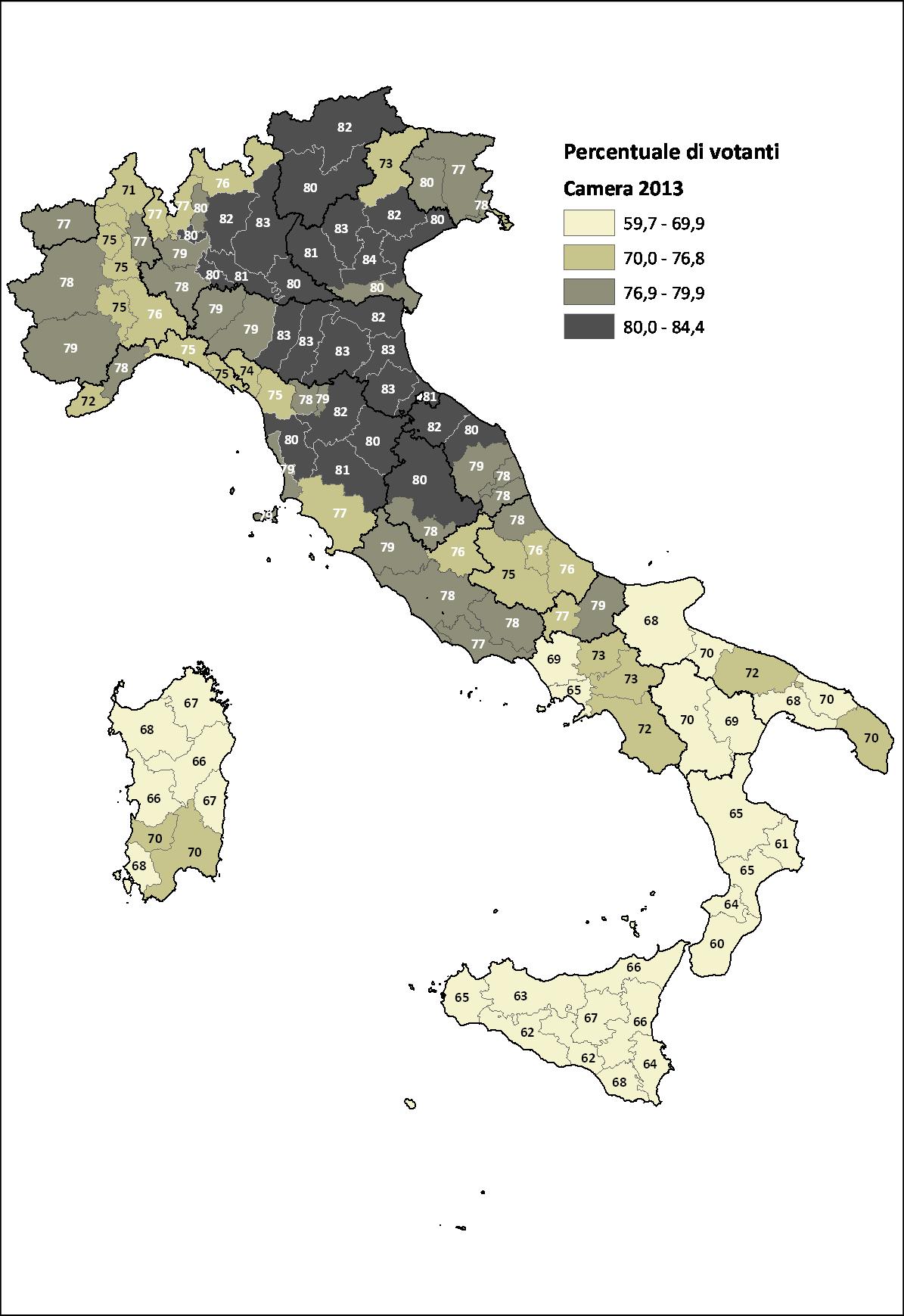

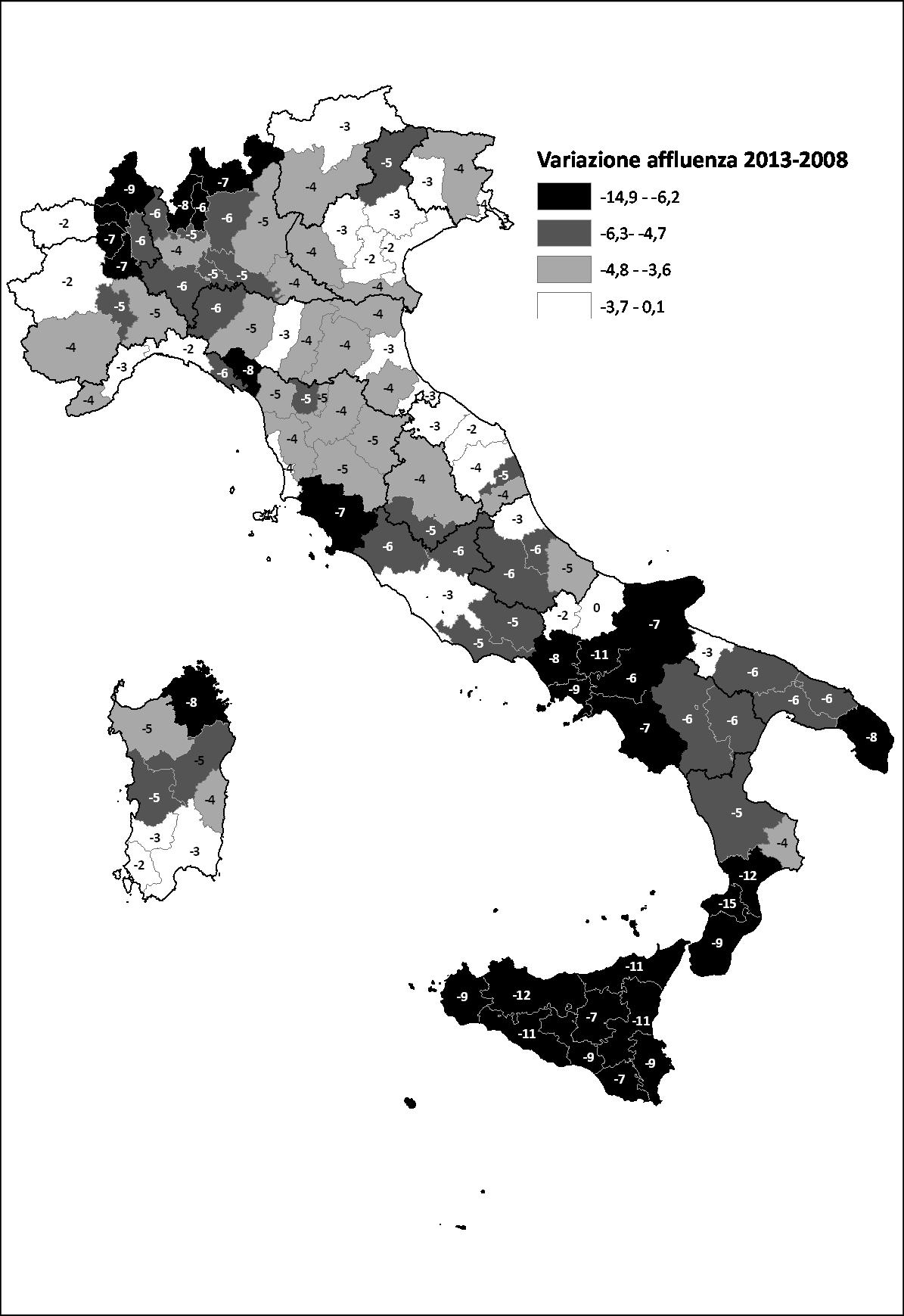

Il primo dato importante da sottolineare è il massiccio decremento dell’affluenza: si è recato alle urne solo il 50,5% degli aventi diritto. Quasi 27 punti percentuali in meno rispetto alle politiche dello scorso febbraio. Va detto però che tale percentuale è in qualche modo falsata dal fatto che la base su cui il tasso di partecipazione è calcolato è diversa: alle regionali infatti votano anche gli stranieri comunitari iscritti alle cosiddette “liste elettorali aggiunte”, e sono inoltre conteggiati nel corpo elettorale i residenti all’estero. Il 50,5% registrato a queste regionali corrisponde pertanto al 57,6% se lo calcoliamo sulla stessa base di elettori delle politiche. Comunque si tratta di un calo notevolissimo, che diviene ancora maggiore se a parametro prendiamo le regionali 2008 (allora però si votò in contemporanea con le politiche): in questo caso il crollo supera i 23 punti. Infine, rispetto alle ultime regionali che si svolsero isolatamente rispetto alle politiche, quelle del 2003, il calo si attesta invece attorno ai 14 punti percentuali.

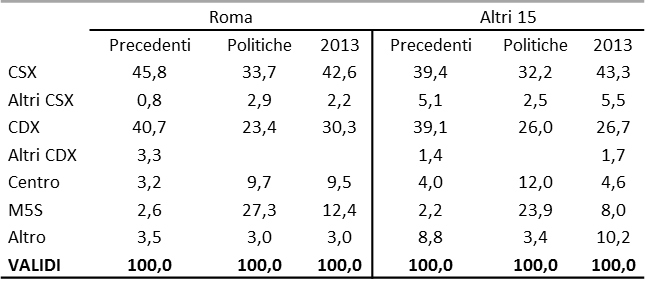

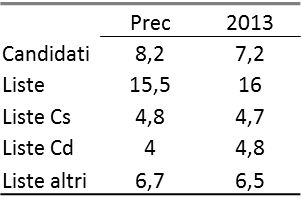

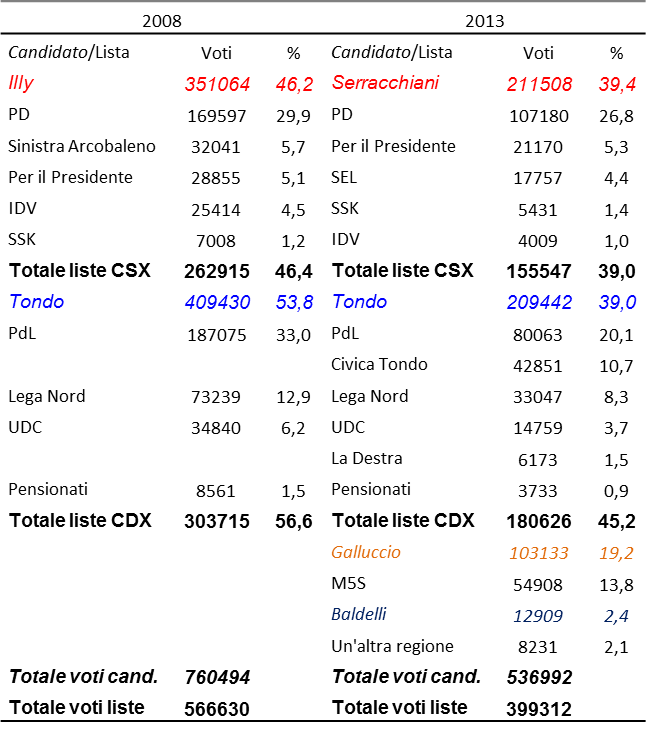

Partiamo dal confronto con le scorse elezioni regionali. Nella Tabella 1 è possibile vedere i risultati del 2013 a confronto con quelli del 2008. In primo luogo, si noti come nel 2013 si sia registrata una significativa differenza fra la competizione maggioritaria (candidati) e quella proporzionale (liste).

Tab. 1 – Confronto fra elezioni regionali 2008 e elezioni regionali 2013 in Friuli Venezia Giulia

In un contesto in cui è possibile il voto disgiunto e in cui (con una ferrea costanza rispetto al passato, 2003 compreso) circa il 25% dei voti validi sono esclusivamente personali (sono cioè voti espressi al solo candidato presidente), le due arene possono essere considerate come distinte. Ebbene: mentre Serracchiani ottiene una percentuale di consenso simile a quella delle sue liste, Tondo registra una prestazione non proprio esaltante, fermandosi sei punti percentuali sotto la propria coalizione. Il candidato a 5 Stelle invece, in coerenza con quanto avvenuto in altre elezioni regionali, ottiene una performance migliore di quella della propria lista di sostegno. Tuttavia, la presenza di una tale mole di voto personale rende impossibile provare se vi sia stato un vero e proprio voto disgiunto dal centrodestra verso Galluccio: le differenze nelle percentuali potrebbero essere spiegate semplicemente da una diversa propensione all’utilizzo del voto di lista degli elettori dei vari schieramenti.

Per quanto riguarda i risultati, come si è detto la prestazione del candidato del M5S si è fermata di poco sotto il 20%, mentre la lista ha ottenuto poco meno del 14%. La presenza di un terzo polo di tale portata è andata ovviamente a danno dei due poli maggiori, che nel 2008 non dovevano fronteggiare ulteriori concorrenti. A subire le maggiori perdite percentuali rispetto a cinque anni fa è il centrodestra, il cui candidato si ferma quasi 15 punti sotto la propria precedente prestazione. Serracchiani invece, prende 7 punti in meno rispetto a quanto aveva preso, nel 2008, l’allora Presidente uscente Illy. Per quanto riguarda i risultati delle liste di centrosinistra, va segnalata una complessiva tenuta percentuale del PD e della lista civica ad esso collaterale, mentre, oltre al prevedibile crollo dell’IDV, si registra la non brillante performance di SEL, che in questo turno non era infastidita da concorrenti alla propria sinistra. Ottiene la sua tradizionale quota di consenso, infine la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena. Nel centrodestra, il calo percentuale di PDL e Lega Nord non è poi così travolgente, se si considera il buon risultato della lista civica di Tondo, dichiaratamente autonomista. Certo non positiva è invece la prestazione dell’UDC.

Per chiudere sul confronto fra elezioni regionali, un cenno al voto di preferenza: quest’anno esso si è attestato al 48,4% dei voti di lista, un dato ben maggiore del 37,9% registrato nel 2008. Del resto, in un contesto in cui i voti di lista sono calati di quasi 170.000 unità, i voti di preferenza complessivi sono scesi di appena 20.000 (da 214.000 a 193.000). Il calo della partecipazione dunque non pare aver colpito più di tanto lo zoccolo duro dell’elettorato impegnato. PD e PDL hanno registrato tassi di preferenza di poco superiori al 52%, mentre il M5S, ancora poco avvezzo a questo tipo di competizione, si fermato al 23%.

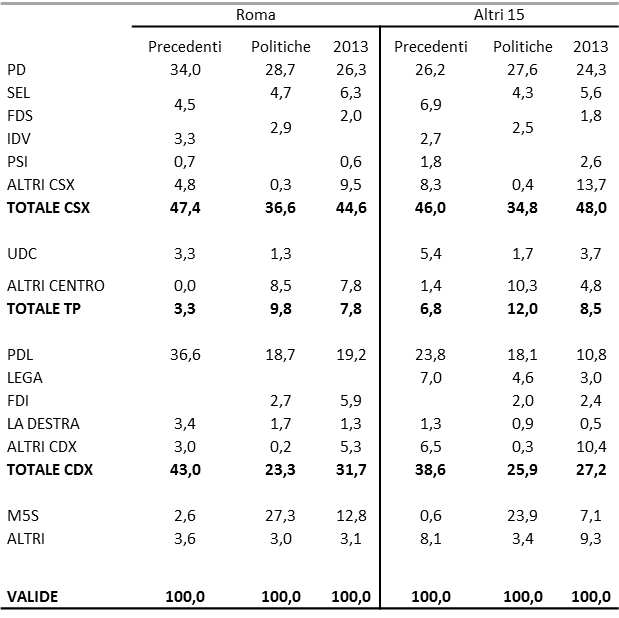

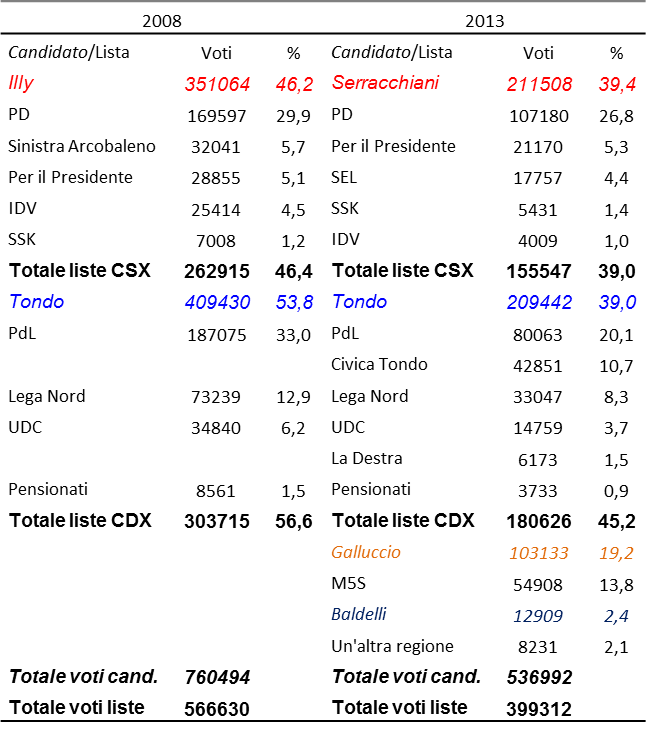

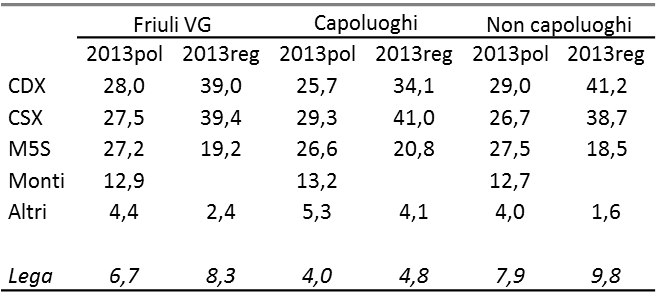

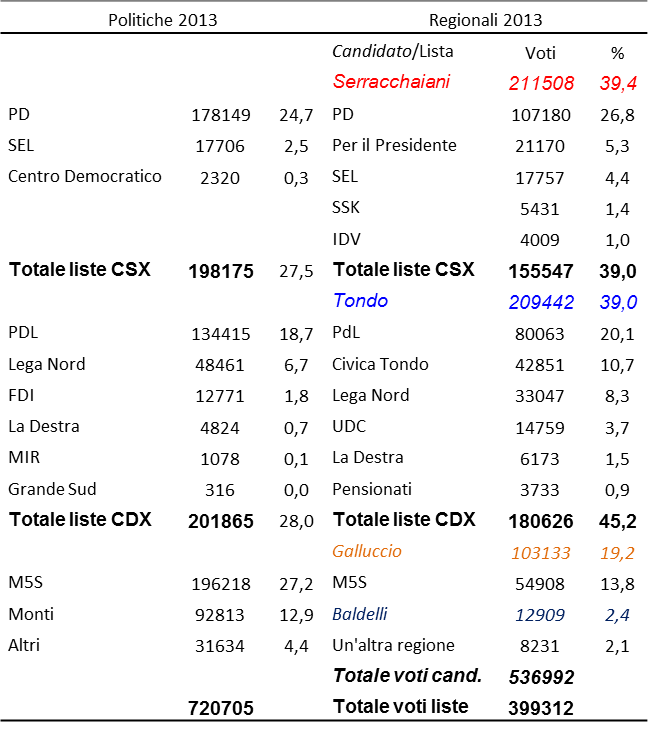

Passiamo al confronto con le recenti elezioni politiche. Nella Tabella 2 è mostrato il confronto fra le due tornate.

Tab. 2 – Confronto fra elezioni politiche 2013 e regionali 2013 in Friuli Venezia Giulia

Come si vede, a distanza di soli due mesi, la situazione è profondamente cambiata. Pur in un contesto in cui i voti validi sono quasi 200.000 in meno, i candidati Tondo e Serracchiani riescono a confermare, addirittura aumentandolo di qualche migliaio ciascuno, il bacino di voti assoluti ottenuti dalle proprie coalizioni alle politiche di febbraio. Svanisce, del resto orfana di candidati, la quota di consenso montiana, e addirittura si dimezza in termini assoluti il bacino del consenso grillino. Una competizione, quella delle politiche, che si era manifestata come rigidamente tripolare, al punto da vedere i tre contendenti dibattersi nello spazio di un punto percentuale, lascia spazio ora ad uno scarto di circa 20 punti fra i primi due ed il terzo di essi. In termini percentuali, pare di assistere ad una subitanea quanto inaspettata resurrezione di centrodestra e centrosinistra, con tutte le liste in sensibile recupero rispetto a soli due mesi prima. In realtà, tali dati vanno contestualizzati per essere compresi e ponderati a dovere.

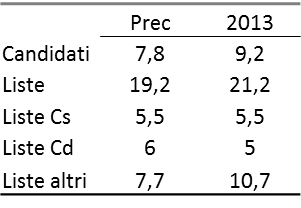

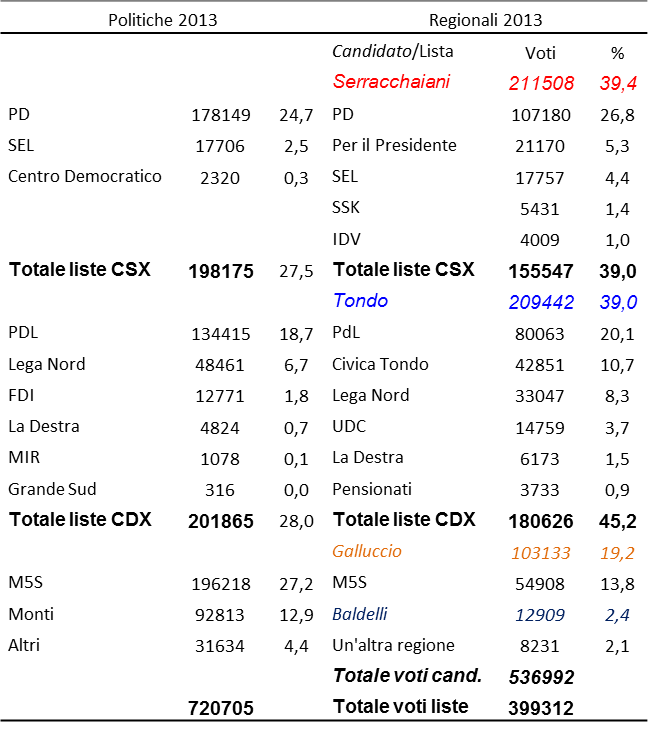

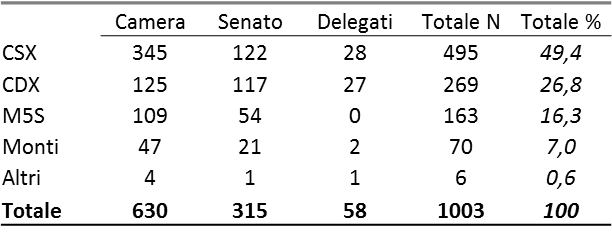

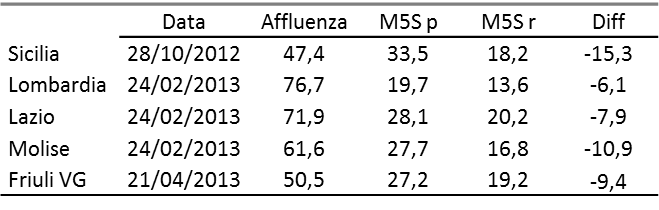

Come lo stesso blog di Beppe Grillo ha tenuto a puntualizzare, è in parte erroneo confrontare il dato delle politiche con quello delle regionali, perché le prestazioni che il M5S ha fino ad oggi collezionato nei due ambiti sono state sempre diverse. Nella Tabella 3 ne forniamo un riepilogo.

Tab. 3 – Prestazioni percentuali del M5S alle politiche e alle regionali nelle cinque regioni rinnovatesi

In effetti, in tutte le regioni in cui si è votato per rinnovare l’amministrazione negli ultimi mesi, il M5S ha ottenuto prestazioni sensibilmente inferiori rispetto a quelle ottenute, nello stesso ambito territoriale, alle politiche di febbraio. Se la Sicilia rappresenta un caso a parte, perché in essa le regionali si sono tenute prima delle politiche, e quindi queste possono essere considerate come una sorta di amplificazione del successo registrato in quelle, negli altri casi le cose non stanno affatto così. Sia nel momento del voto che due mesi dopo, quando il successo di Grillo era già o una prevedibile eventualità o una assoluta certezza, a livelli di affluenza alle urne estremamente variabili, e in contesti politici ben distinti, i candidati Presidente grillini ottengono prestazioni sensibilmente inferiori alle regionali di quelle ottenute dalla lista del M5S alle politiche.

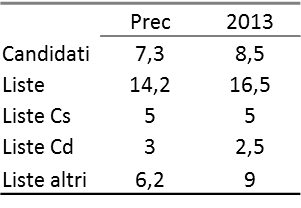

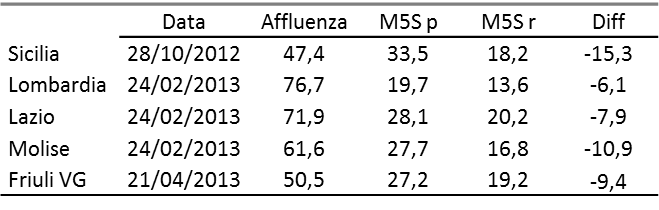

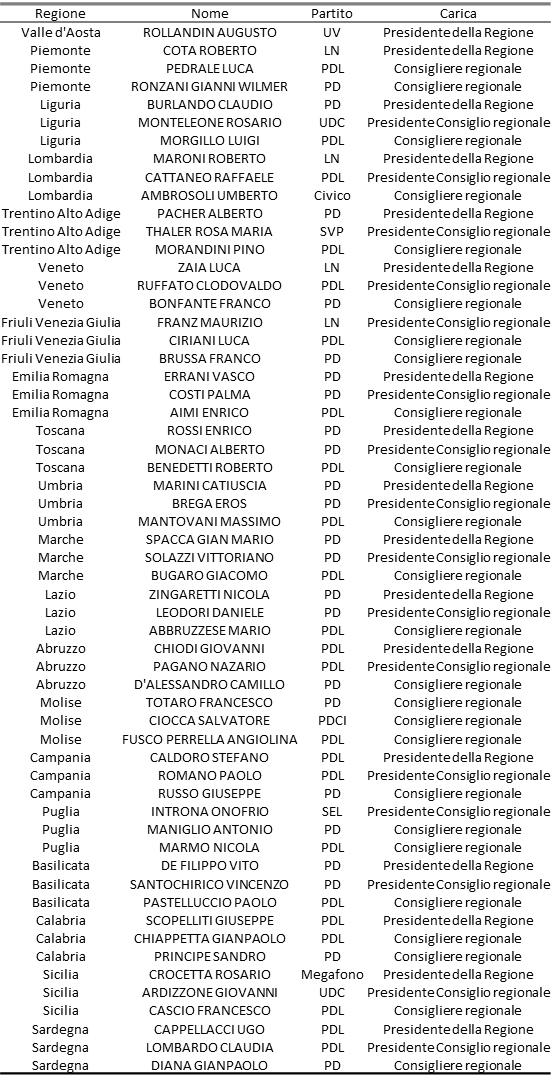

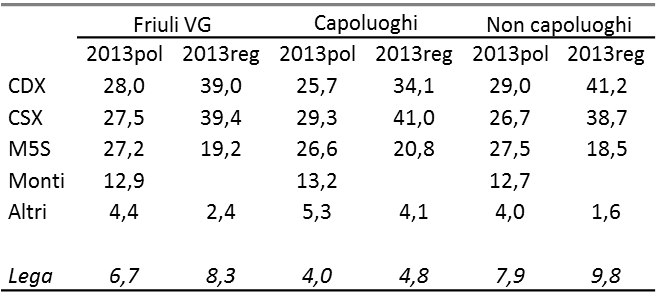

Se è vero dunque che confrontare politiche e regionali può essere fuorviante, a questo punto diviene però cruciale spiegare da cosa derivano tali costanti differenze di prestazione. Difficile dare spiegazioni esaustive, almeno fino a quando non avremo dati di flusso. Certamente il dato friulano ci permette di fare una analisi minimamente più dettagliata: nella Tabella 4 abbiamo distinto il dato dei capoluoghi di provincia da quelli del resto della regione.

Tab. 4 – Prestazioni delle coalizioni in Friuli Venezia Giulia alle politiche e alle regionali 2013, distinzioni fra comuni capoluogo e non capoluogo

Come si vede, mentre il centrosinistra registra in entrambi gli aggregati territoriali un andamento coerente (+12 punti) a quello medio regionale, lo stesso non vale per il centrodestra e per il M5S. Il centrodestra, che sale mediamente di 11 punti, vede un incremento maggiore nelle zone meno popolose (+12,2) rispetto che nei capoluoghi (+8,4). Lo stesso avviene, scendendo a livello di liste (che per ragioni di spazio non riportiamo), alla Lega Nord, che sale di 1,6 punti a livello medio, ma in realtà, unica fra le sue alleate, con tendenze abbastanza differenziate sul territorio (solo dello 0,8% nei capoluoghi, di quasi il 2% altrove). La tendenza speculare a quella appena descritta è quella che caratterizza il M5S, che cala mediamente di 8 punti, ma che scende ben più nelle zone periferiche (-9) rispetto che in città (-5,8). Insomma, se il calo di Grillo avviene ovunque, esso è più marcato fuori dai capoluoghi, ovvero nelle zone in cui al contrario è il centrodestra, e la Lega in particolare, a salire di più.

Come si vede, mentre il centrosinistra registra in entrambi gli aggregati territoriali un andamento coerente (+12 punti) a quello medio regionale, lo stesso non vale per il centrodestra e per il M5S. Il centrodestra, che sale mediamente di 11 punti, vede un incremento maggiore nelle zone meno popolose (+12,2) rispetto che nei capoluoghi (+8,4). Lo stesso avviene, scendendo a livello di liste (che per ragioni di spazio non riportiamo), alla Lega Nord, che sale di 1,6 punti a livello medio, ma in realtà, unica fra le sue alleate, con tendenze abbastanza differenziate sul territorio (solo dello 0,8% nei capoluoghi, di quasi il 2% altrove). La tendenza speculare a quella appena descritta è quella che caratterizza il M5S, che cala mediamente di 8 punti, ma che scende ben più nelle zone periferiche (-9) rispetto che in città (-5,8). Insomma, se il calo di Grillo avviene ovunque, esso è più marcato fuori dai capoluoghi, ovvero nelle zone in cui al contrario è il centrodestra, e la Lega in particolare, a salire di più.

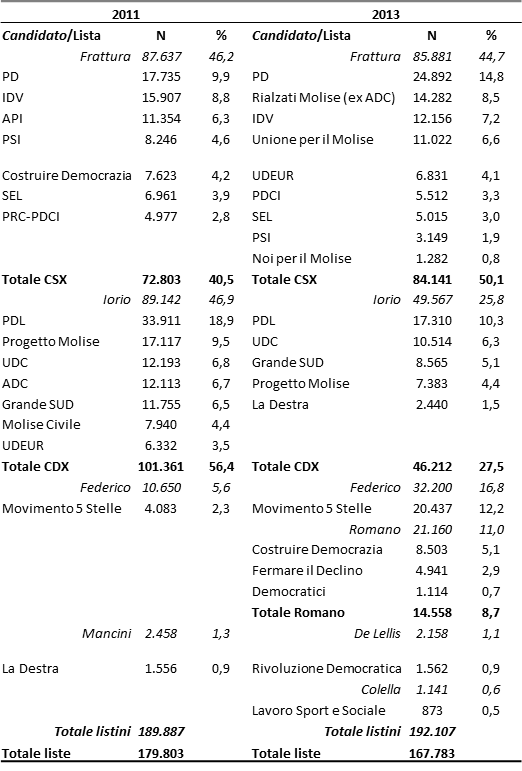

Nelle ore precedenti all’inizio dello scrutinio, sui media il dato dell’affluenza era stato messo immediatamente in relazione con le vicende politiche nazionali, che vedevano il PD in fortissima difficoltà sulla questione della elezione del Capo dello Stato. In realtà, la tesi che prevedeva il crollo delle sinistre e l’avanzata del M5S è stata smentita dai risultati elettorali. Nel complesso, l’impressione generale che si ricava dalla lettura combinata del dato sulla partecipazione e da quella delle performance di candidati e liste è molto simile a quella che abbiamo registrato in occasione delle regionali siciliane dell’ottobre scorso, e che è stata poi confermata dalla successiva tornata di elezioni regionali in Lombardia, Lazio e Molise. L’insoddisfazione dei cittadini si esprime, certo, in un evidente successo del movimento di Grillo, ma a livello amministrativo i grillini non riescono a sfondare come invece hanno fatto a livello nazionale. Questo si è verificato in date diverse (ottobre-febbraio-aprile), in elezioni con tassi di partecipazione diversi (50% in Sicilia e Friuli, oltre il 70% in Lombardia e Lazio), in contesti socio-politici diversi (Nordest, Centro, Sud), ed in momenti politici addirittura opposti (prima, durante e dopo il successo del M5S). Non stiamo parlando, cioè, di una coincidenza ma di una precisa tendenza elettorale. Certamente questo lancia una luce molto precisa sulla natura del voto politico del febbraio scorso: un voto di protesta esplicita nei confronti della classe politica nazionale, espresso da un elettorato in gran parte capace di distinguere il livello italiano da quello locale. A questa ipotesi di lavoro, vanno aggiunte alcune variabili di ingegneria elettorale che sono certamente in grado di produrre conseguenze significative: 1) la presenza dell’elezione diretta del Presidente, che personalizza molto la campagna elettorale e che induce i partiti tradizionali a selezionare candidati presentabili e radicati sul territorio; 2) la presenza del voto di preferenza, che contribuisce senza dubbio alla tenuta dei partiti tradizionali, i cui candidati di lista sono ben più conosciuti localmente. In entrambi questi ambiti, il M5S parte evidentemente svantaggiato, e non riesce a colmare tale gap nemmeno (come in Lazio, Lombardia e Molise) quando a votare sono gli stessi elettori delle politiche, e nemmeno (come in Friuli) in momenti che gli sarebbero notevolmente favorevoli dal punto di vista politico generale.