Mercoledì scorso, pochi giorni dopo il rinnovo del Parlamento Europeo, la Danimarca è tornata al voto anche per l’elezione del proprio parlamento nazionale, dopo quattro anni dalla scorsa elezione legislativa del 2015. I seggi in palio sono 175, e ad essi si aggiungono 2 seggi a testa per le due regioni autonome delle Far Oer e della Groenlandia, che ottengono così rappresentanza nel parlamento nazionale. I seggi eletti in Danimarca vengono distribuiti con un metodo proporzionale (135 in 10 circoscrizioni distrettuali, 40 in un collegio unico nazionale), che prevede una soglia di sbarramento al 2% nazionale (superabile nel caso un partito ottenga seggi direttamente in una delle circoscrizioni).

La Danimarca è reduce da un quadriennio di governo di centrodestra, guidato da Lars Løkke Rasmussen, leader del Partito Liberale da ormai un decennio e figura politica che aveva già guidato il paese già nel biennio 2009-2011. Allora, era succeduto alla guida del suo partito, e del governo, ad un altro Rasmussen, Anders Fogh, al potere negli otto anni precedenti e nominato, nel 2009, dodicesimo segretario generale della Nato.

Sconfitto dalla coalizione di centrosinistra alle elezioni del 2011 per pochi seggi, Rasmussen è rimasto in sella come leader dei Liberali (affiliati all’ALDE a livello europeo, ma tradizionale perno del centrodestra danese), guidandoli per quattro anni di opposizione del governo di sinistra di Helle Thorning-Schmidt e riuscendo poi a condurli ad una risicata vittoria alle elezioni del 2015. Il blocco moderato infatti, composto, oltre che dai liberali, anche dai conservatori (affiliati al PPE), dai libertari di Alleanza Liberale e dal Partito del Popolo danese, ottenne in quella occasione il 51,5% dei voti e 90 seggi, uno in più della maggioranza assoluta. Tale vittoria fu in realtà il prodotto del trionfo del Partito del Popolo danese, forza xenofoba piazzatisi seconda con oltre il 20% dei consensi, che aveva segnato un aumento di 9 punti percentuali rispetto all’elezione precedente. I Liberali di Rasmussen, al contrario, erano calati di 7 punti rispetto al 2011, scendendo al terzo posto per la prima volta dopo 25 anni, ma paradossalmente avevano l’opportunità non solo di tornare al governo, ma persino di farlo da una posizione di leadership. Infatti il Partito del Popolo danese, che dopo anni di affiliazione ai Conservatori europei è ora in trattativa a livello europeo per aderire alla nuova destra sovranista guidata da Salvini e Le Pen, si rifiutò di assumere una posizione di leadership al governo, e si dichiarò disposto a sostenere dall’esterno un governo di centrodestra. Il leader del partito, già allora l’attuale Kristian Thulesen Dahl era convinto di riuscire, in questo modo, a condizionare le politiche migratorie dell’esecutivo senza compromettersi troppo su altri settori di policy. Così, Rasmussen ridivenne premier, e ha da allora guidato il paese, prima a capo di un governo di minoranza monocolore (fino a fine 2016) e poi di un governo tripartito con conservatori e libertari, ma sempre basato numericamente sul sostegno esterno del Partito del Popolo danese, e programmaticamente molto legato alle priorità di Dahl e dei suoi.

La strategia dell’estrema destra danese sembrava vincente, ma in un certo senso lo è stata troppo. Il governo Rasmussen infatti non si è limitato a seguire la linea dura sul fronte migratorio: si è risolto a farne una vera e propria questione di unità nazionale, sulla quale è stato seguito, sorprendentemente, anche dal principale partito di opposizione, i socialdemocratici. Questi ultimi hanno assunto una posizione assolutamente eterodossa sul fronte delle politiche migratorie rispetto al resto della sinistra europea, giustificandola, per così dire, da sinistra. In particolare, la nuova giovane leader dei socialdemocratici, Mette Frederiksen, ha sostenuto la tesi che la spesa necessaria per l’integrazione di nuovi migranti nella società danese si configurasse come assolutamente incompatibile con il mantenimento dello stato sociale danese, ancora pervasivo ma sempre più difficilmente sostenibile.

Il convergere di una così larga parte dello spettro politico danese su atteggiamenti di chiusura sul fronte dell’arrivo di nuovi migranti, in un inedito e aperto contrasto con l’UNHCR, ha avuto l’effetto di azzerare di colpo la novità politica che nel 2015 aveva costituito il Partito del Popolo danese, che dal canto suo ha avuto il demerito strategico di focalizzarsi quasi esclusivamente sul tema migratorio, tralasciando del tutto altre questioni molto care ai danesi, come il mantenimento dei servizi sociali e la questione ambientale.

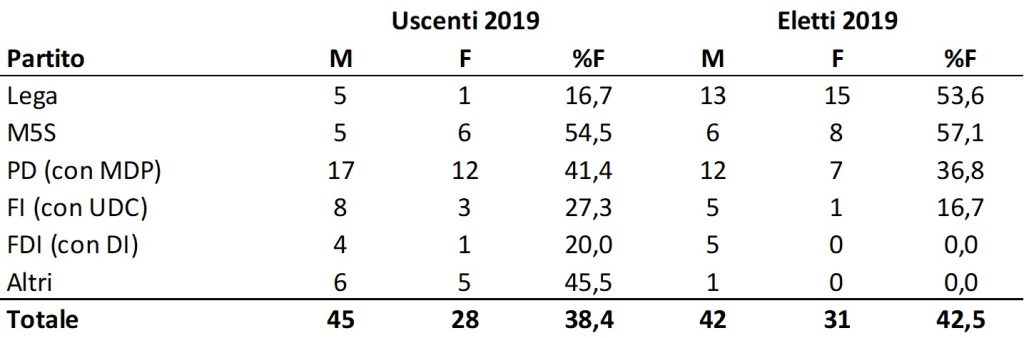

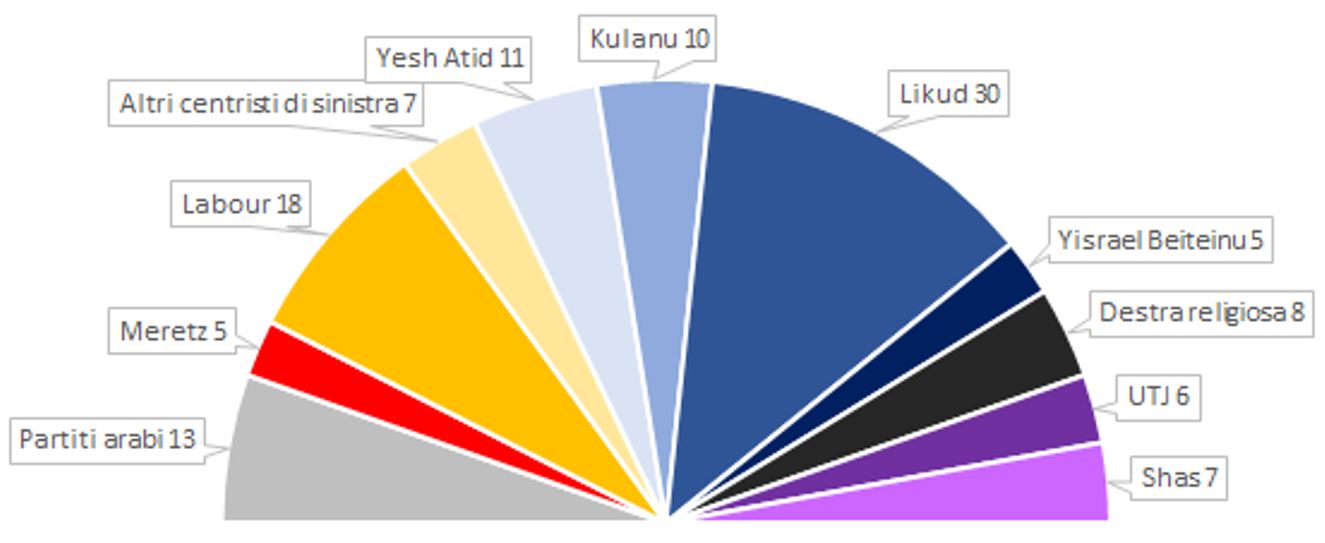

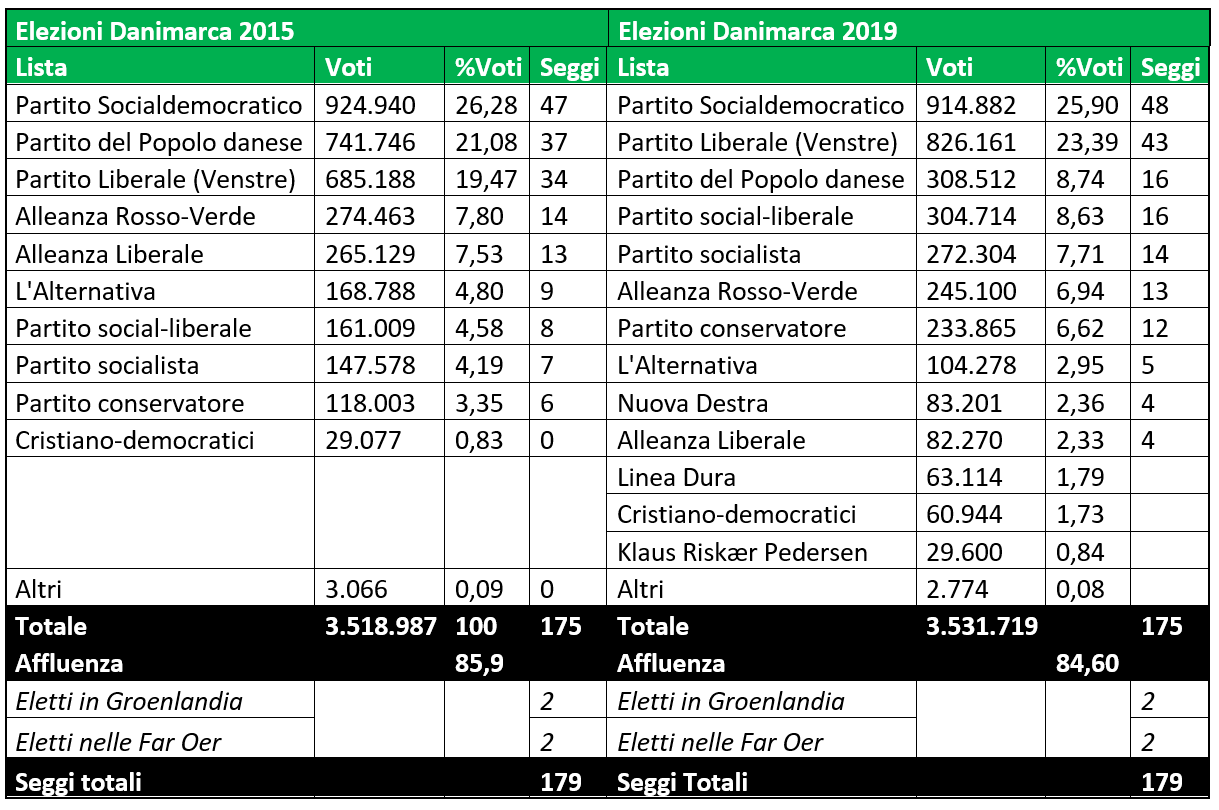

Così, si è arrivati alle elezioni del 2019, i cui risultati sono confrontati, nella Tabella 1, con quelli delle elezioni precedenti.

Tab. 1 – Risultati delle elezioni parlamentari in Danimarca, 2015 e 2019

Le elezioni politiche del 2019 hanno replicato, esasperandone ulteriormente le tendenze, i risultati delle elezioni europee di pochi giorni prima. Sono state elezioni particolarmente innovative rispetto alle scorse legislative: esse hanno registrato un tasso di volatilità elettorale del 20,6%, il valore più alto dal 1973 (Emanuele 2015), un anno che in Danimarca è considerato come segnato da un vero e proprio terremoto elettorale. In questo contesto di particolare turbolenza rispetto alla tornata precedente, uno dei partiti che ha visto più significativamente mutare, e in peggio, il proprio consenso, è il Partito del Popolo danese, che è passato dal 21,1% del 2015 all’8,7%. Un crollo verticale, di 12 punti e mezzo, che spiega integralmente la sconfitta del blocco conservatore, calato nel suo complesso dal 51,5 al 41,1%. Una parte di questi consensi sembra essersi rivolta ancora più a destra (vi sono due nuovi partiti fortemente anti-islamici che nel complesso hanno ottenuto il 4% circa). Gli altri partiti del centrodestra non sono andati altrettanti male, anzi: sono tornati a crescere sia i Conservatori che, soprattutto, i Liberali di Rasmussen.

Tuttavia, è difficile non riconoscere il successo della strategia portata avanti dai socialdemocratici sulle questioni migratorie. Nonostante la scelta di questa linea politica certamente azzardata, il partito della Frederiksen ha confermato esattamente il proprio bottino di quattro anni fa, che di questi tempi per la sinistra moderata europea è un risultato davvero considerevole. Difficile dire cosa sia successo nelle urne, non disponendo dei flussi, ma il fatto che i due partiti di sinistra più alternativa, i social-liberali (affiliati all’ALDE) e i socialisti (che, attenzione, nonostante il nome aderiscono ai Verdi a livello europeo), ovvero i due partiti che più hanno polemizzato con la politica anti-immigrazione dei socialdemocratici, siano raddoppiati sia in termini di voti che in termini di seggi, lascia immaginare che vi sia stato un qualche smottamento a sinistra dell’elettorato. Da una parte cioè, vi sarebbero voti provenienti da destra in direzione dei socialdemocratici, convinti da una posizione allineata con il dogma della chiusura dei confini; dall’altra vi sarebbe una fuga verso sinistra dell’elettorato più sensibile alle questioni dei diritti umani, che si è rivolto alle forze della sinistra alternativa. Come si diceva, in assenza di flussi è impossibile escludere scenari alternativi, ma vi è una forte probabilità che le cose siano andate così. Come che sia, quello che è avvenuto nelle urne ha prodotto una sonante vittoria per lo schieramento di sinistra nel suo complesso: esso è salito dal 42,9 del 2015 al 49,2 di pochi giorni fa, ottenendo 91 seggi ed avendo quindi la possibilità teorica di tornare al governo dopo quattro anni di opposizione.

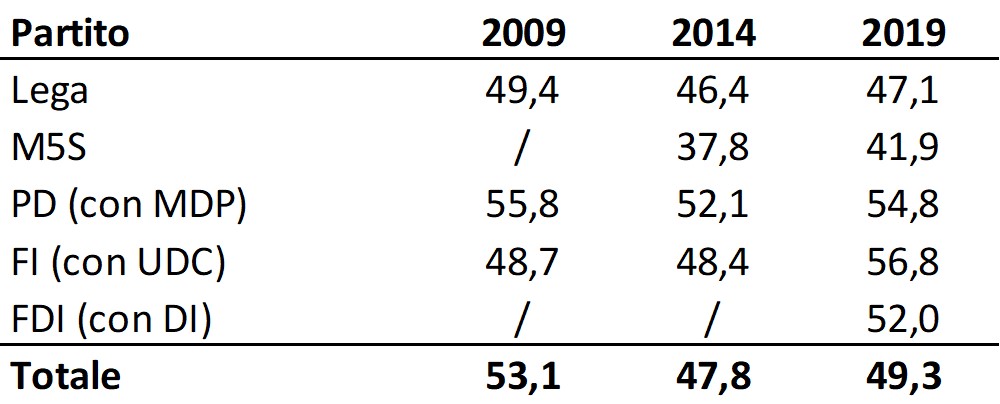

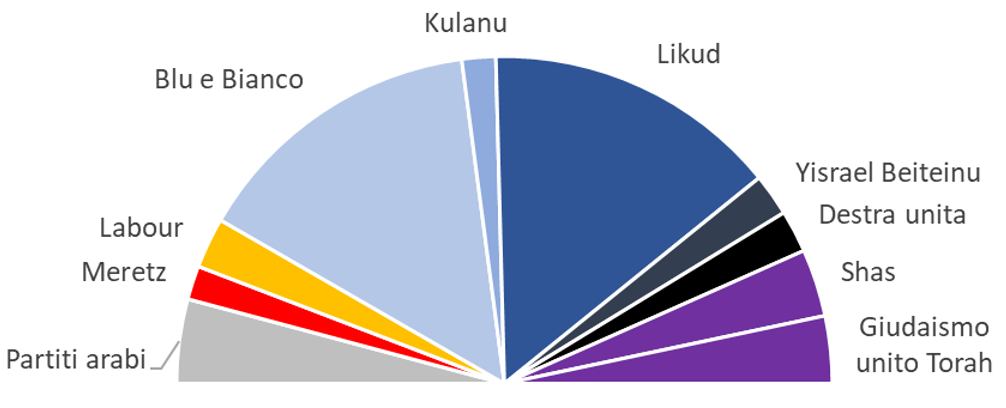

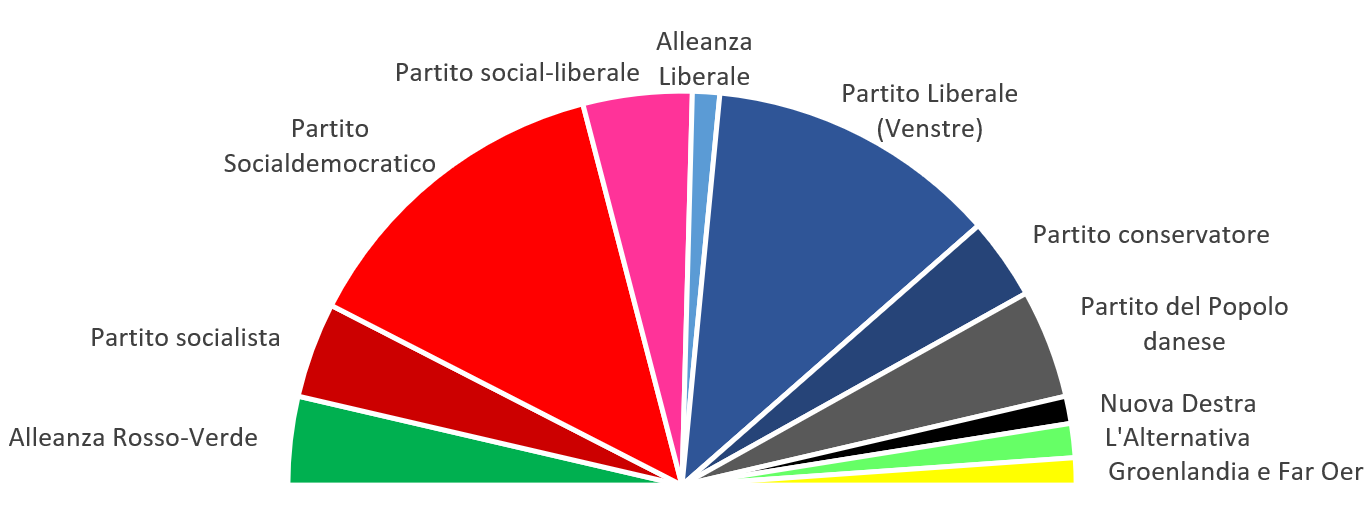

Fig. 1 – Il nuovo parlamento danese, dopo le elezioni del 2019 (clicca per ingrandire)

Tuttavia, disporre dei numeri per formare un governo e permettere che esso nasca effettivamente sono due cose diverse, e la strategia dei socialdemocratici, vincente nelle urne, potrebbe rivelarsi troppo audace per ottenere i consensi necessari nel parlamento danese. Essa chiama in causa un problema ben più grande della Danimarca, concernente la crisi d’identità della sinistra europea.

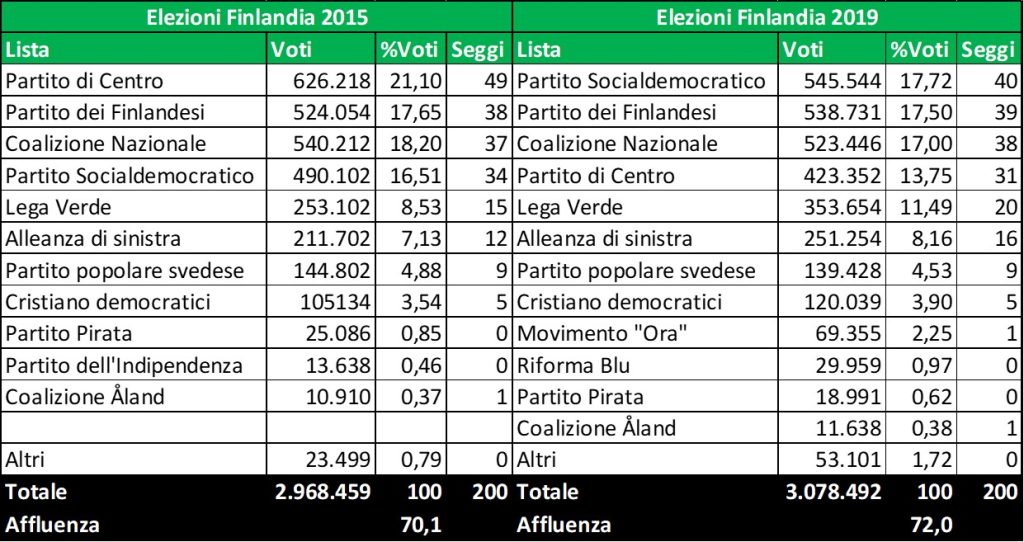

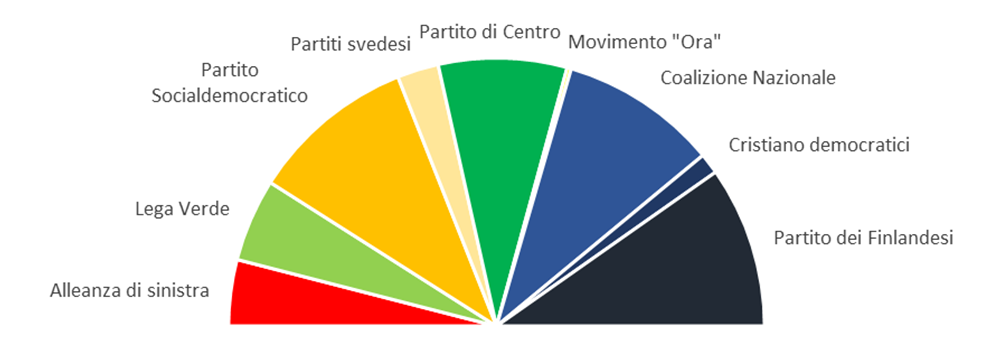

Quanto avvenuto nel paese nordico è senza dubbio interessante, e spinge ad interrogarsi su tale questione, in un momento in cui a livello continentale si assiste ad un reflusso della sinistra tradizionale (così come della destra moderata), sia a vantaggio della destra xenofoba, che a vantaggio delle altre forze di sinistra (verdi e liberali). La sinistra moderata danese ha invece vinto, in questo smarcandosi rispetto a quanto avviene in quasi tutto il resto d’Europa, anche a latitudini molto vicine (per la Finlandia, tornata al voto poche settimane fa, si veda De Lucia 2019), e la cosa interessante è che vi è riuscita rincorrendo la destra sul tema migratorio: una strategia che ad altre latitudini non ha sortito gli stessi effetti (si pensi alle polemiche interne al PD sul risalto dato alla figura di Minniti alle elezioni politiche del 2018). Di fronte alla novità di un partito socialdemocratico identitario sul fronte della protezione dei confini, una parte dell’elettorato pare quindi tornato a sinistra. La tentazione che viene subito è quella di affermare che in realtà non si tratta di uno spostamento a sinistra dell’elettorato, ma di uno spostamento a destra dei socialdemocratici, ma attenzione: si tratta di una questione molto meno banale di quanto sembri, perché chiama in causa la definizione dello stesso concetto di sinistra. Certamente la sinistra socialdemocratica danese ha scelto di assumere posizioni conservatrici sul fronte migratorio e dei diritti civili, ma altrettanto certamente essa ha scelto di farlo legando questa sua nuova posizione ad un tema fortemente di sinistra (si direbbe, in Italia, “di sinistra-sinistra”), e molto caro all’elettorato nordico, ovvero l’attenzione alla salvaguardia dello stato sociale. Lo “spostamento a destra” dei socialdemocratici non è quindi una mossa banale: è un tentativo di ridefinizione dell’identità stessa della sinistra danese. Una sinistra che, considerata nel suo complesso, si configura in questo momento come spaccata a metà dal punto di vista elettorale, sospesa le proprie tematiche classiche e nuovi dilemmi dal punto di vista programmatico. Proprio per questo, sarà molto interessante comprendere quale punto di caduta troveranno le trattative per la formazione del governo che si apriranno nei prossimi giorni tra i vari partiti del blocco progressista danese. Non a caso, Mette Frederiksen sembra intenzionata a proporre un governo di minoranza, che le consenta di tenere aperti contemporaneamente i due forni, quello con le forze di sinistra sui provvedimenti sociali e sulla lotta al cambiamento climatico (due fronti su cui la Danimarca è all’avanguardia a livello planetario, e ai quali l’opinione pubblica tiene moltissimo), e quello con le forze di destra sulle questioni migratorie (altrettanto caro all’elettorato). Questa strategia le consentirebbe di non dover scegliere in modo totalizzante da che parte stare, e quindi a cosa dare priorità tra tutela dello stato sociale e dell’ambiente da una arte, e chiusura dei confini dall’altra, due cose che per la sua impostazione, del resto, sono intrinsecamente legate. Vedremo se le altre forze di sinistra glielo consentiranno. Se così faranno, ammetteranno implicitamente che la questione migratoria è tutto sommato secondaria, sacrificabile rispetto alle altre, e ammetteranno così, anche se indirettamente, le posizioni di chiusura sui migranti nell’alveo programmatico progressista. Se al contrario dovessero rifiutarsi, potrebbero spingere i socialdemocratici a rivolgersi a destra: basterebbe un accordo con i liberali, o l’astensione di questi ultimi, per consentire la nascita del governo Frederiksen. Ipotizzando (e non è scontato) che i Liberali fossero d’accordo, sarebbe una sconfitta grave per tutte e due le metà dello spettro progressista: sia per i socialdemocratici, che vedrebbero sconfessata la propria (audace) linea politica recente, e si troverebbero a trattare con le destre proprio su quella che hanno decantato negli ultimi anni come la loro priorità assoluta, ovvero la tutela dello stato sociale, su cui i Liberali la pensano in modo nettamente diverso; sia per la sinistra alternativa, che respingendo la linea socialdemocratica come un corpo alieno tutelerebbe la proprie purezza ideologica ma certificherebbe una spaccatura insanabile con l’altra metà del proprio mondo, sancendo così la propria posizione strutturalmente minoritaria.

Insomma, si dice che una sinistra in Danimarca abbia vinto, ma non è chiaro quale essa sia. In questo momento, per la verità, essa pare trovarsi di fronte ad un dilemma ben maggiore di quello al quale si sarebbe trovata in caso di sconfitta: deve scegliere se cambiare (per governare) o morire.

Riferimenti bibliografici

De Lucia, F. (2019), ‘Elezioni in Finlandia, la sinistra cresce ma non vince’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2019/04/17/elezioni-in-finlandia-la-sinistra-cresce-ma-non-vince/

Emanuele, V. (2015), Dataset of Electoral Volatility and its internal components in Western Europe (1945-2015), Rome: Italian Center for Electoral Studies, https://dx.doi.org/10.7802/1112