di Federico De Lucia

Le primarie del PD hanno visto la partecipazione di 1.200.000 persone circa: si tratta del 40% circa di coloro che si erano recati al voto lo scorso 25 novembre, al primo turno delle primarie per la candidatura alla premiership. Se si considera il periodo festivo, la scarsa attenzione mediatica connessa all’evento e la quasi assenza di campagna elettorale, è un risultato di tutto rispetto: stiamo parlando di una cifra corrispondente al doppio degli iscritti al Pd.

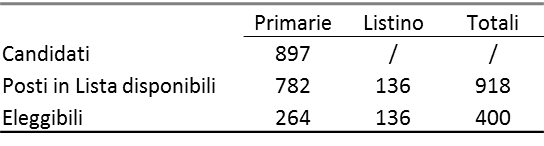

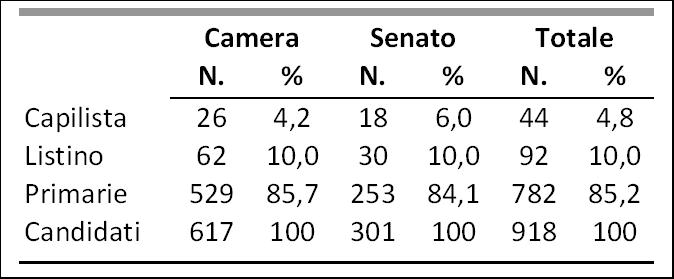

I cittadini che si sono recati a votare nei circoli del Pd su tutto il territorio nazionale hanno svolto un ruolo decisivo nel comporre le liste che i democratici presenteranno alle elezioni politiche del 24-25 febbraio prossimi. Le Unioni regionali del partito hanno ora a disposizione le varie graduatorie provinciali, e sulla base di esse possono procedere alla compilazione delle liste, o meglio di quella porzione di liste che spetta loro, corrispondente al 90% del totale dei posti. Il restante 10%, corrispondente alle posizioni apicali e certamente eleggibili, sarà inserito in lista direttamente dalla Direzione nazionale, su proposta del segretario Bersani: si tratta del cosiddetto “listino”. I 44 capilista infine, saranno decisi anch’essi dal segretario, anche se in questo caso è previsto che questo si consulti con i segretari regionali. Difficile, ad oggi, sapere quanti di essi saranno scelti fra i cooptati da Bersani, e quanti saranno invece scelti fra i vincitori delle primarie. Lo stesso regolamento prevede su questo punto una totale discrezionalità: i capilista sono letteralmente espunti dal computo dei candidati, e pertanto non sono automaticamente ricompresi né nel 10% riservato al segretario, né al 90% selezionato dagli elettori. Dal testo regolamento però, non è possibile escludere anche un’altra interpretazione: quella che concede a Bersani la possibilità di individuare anche soggetti esterni ad entrambi tali sottoinsiemi. In tal caso si tratterebbe di veri e propri “nominati” ulteriori rispetto a quelli del listino. È probabile che l’ambiguità del regolamento sia voluta, ed in particolare che sia finalizzata a consentire una qualche flessibilità al segretario. Capiremo come saranno andate le cose solo a liste definitivamente approvate.

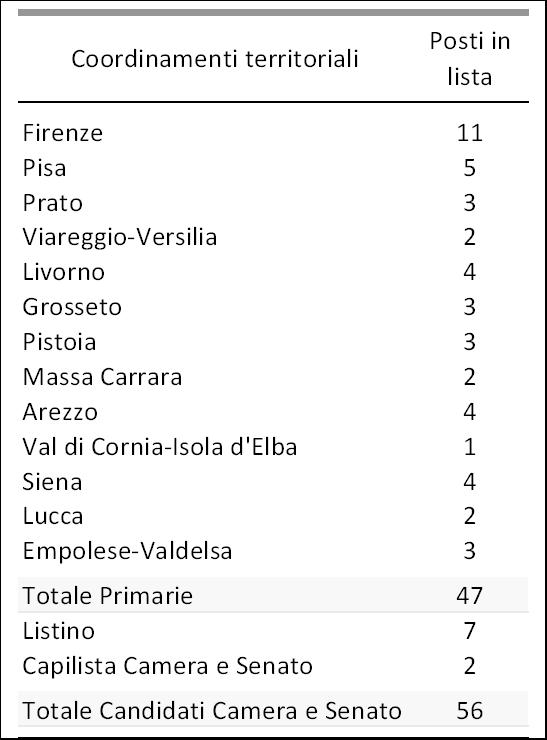

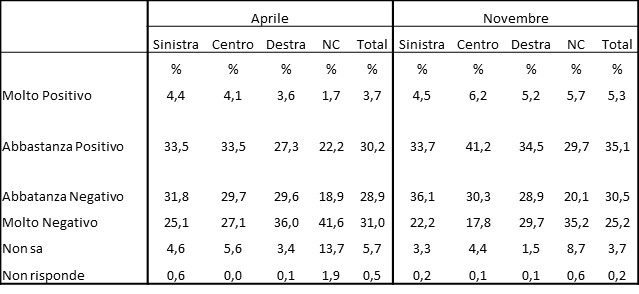

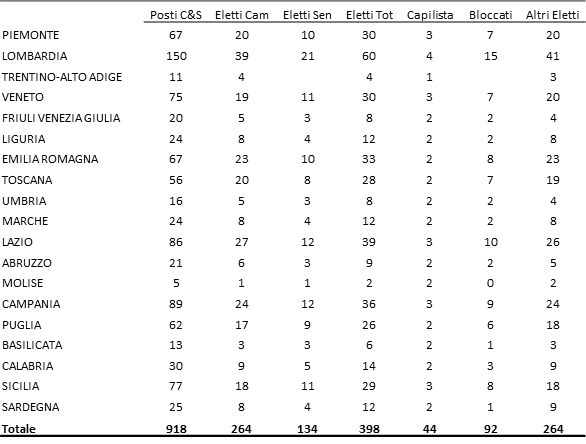

Seppure ad un livello ancora molto parziale, è possibile già oggi fare delle previsioni su quanti e quali saranno i candidati democratici che alla fine saranno eletti in Parlamento. La previsione che proponiamo qui si basa su una simulazione che prevede che il centrosinistra vinca sia il premio di maggioranza nazionale alla Camera, sia tutti e 17 i premi di maggioranza regionali del Senato, ottenendo alla fine 400 parlamentari (esclusi quelli eletti all’estero e quelli eletti nei collegi senatoriali trentino-altoatesini). Nella Tabella 1 riportiamo, distinti per regione, i seguenti dati: il numero di posti in lista disponibili (per la Camera e per il Senato), il numero di eletti presumibili (deputati, senatori, e totali), il numero di capilista (ricordiamo che al Senato le circoscrizioni corrispondono alle regioni mentre alla Camera le regioni più grandi sono divise in più circoscrizioni), il probabile numero di candidati riservati al listino scelto da Bersani (ipotizziamo che i candidati del listino siano ripartiti proporzionalmente fra le regioni, salvo il caso del Molise, che eleggendo solo i capilista presenterà certamente, in tale posizione, i vincenti delle primarie), ed infine il numero effettivo di posizioni eleggibili fa quelle destinate ai candidati non nominati, ovvero ai vincenti delle primarie.

Tabella 1 PD: Posti in lista e posizioni eleggibili nelle regioni italiane

Delle 398 posizioni eleggibili del PD (264 per la Camera e 134 per il Senato), 44 sono quelle dei capilista, 92 quelle riservate ai componenti del listino (tutti per definizione collocati in posizioni eleggibili), e 262 le rimanenti, assegnate certamente ai vincitori delle primarie. Tale numero è pertanto il numero minimo riservato ai vincitori delle primarie (esso sale a 264 se si aggiungono i due capilista molisani). Ma tale cifra è da ritenersi verosimile solo nel caso, direi abbastanza estremo ed improbabile, in cui tutti e 44 i capilista siano nominati ulteriori rispetto a quelli già indicati da Bersani nel cosiddetto listino. Ipotizziamo quindi anche lo scenario opposto: quello cioè in cui tutti i capilista siano al contrario scelti o fra i vincitori delle primarie o fra i candidati già nominati nel listino: in questo modo, il numero di posti eleggibili riservati ai vincitori delle primarie aumenta fino a 306 (262+44). In tal caso, per ciascuna regione, il numero di posizioni eleggibili lasciate ai vincitori delle primarie è dato dalla somma dell’ultima colonna (“Altri eletti”) e quella riservata ai capilista. Il numero di vincitori delle primarie collocati in posizione eleggibile oscilla pertanto fra un minimo di 262 e un massimo di 306.

Ora che le primarie si sono tenute, è possibile fare un primo bilancio di come sono andate: in particolare ci interessa indagarle sotto due profili. Le prestazioni dei parlamentari uscenti che in tale agone si sono cimentati, e le quote di genere.

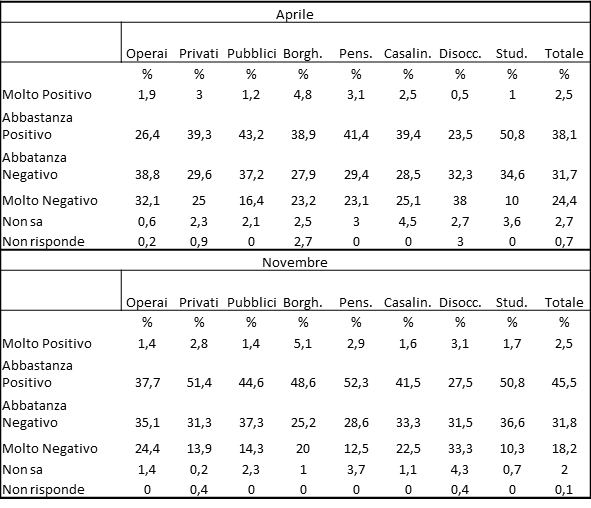

Partendo dal primo profilo, già altrove si era fatto notare come il numero complessivo di parlamentari uscenti che ha deciso di cimentarsi con la consultazione primaria era di 150, il 50,2% degli attuali 299 parlamentari democratici. Bene, secondo le nostre simulazioni, solo 99 di essi sono riusciti a piazzarsi in una delle 306 posizioni eleggibili che abbiamo appena identificato. Tale numero scende a 86 se ci limitiamo all’ipotesi più restrittiva, quella che quantifica in 262 le posizioni eleggibili riservate ai vincitori delle primarie. Nella Tabella 2 mostriamo il numero di parlamentari uscenti candidato in ciascuna regione, ed il numero di candidati in posizione certamente eleggibile (nel caso di 262 posizioni eleggibili) o incerta (nel caso di 306 posizioni eleggibili).

Tabella 2 PD: Parlamentari uscenti e posizioni eleggibili nelle regioni italiane

Una cinquantina di parlamentari uscenti (un terzo di quelli che hanno deciso di confrontarsi con il territorio) ha quindi perso la sua sfida, e sarà collocato in una posizione in lista troppo bassa per risultare utile all’elezione. Questa è stata l’entità del rinnovamento imposto dai cittadini. Fra gli esclusi anche nomi di spessore, come il politologo Salvatore Vassallo a Bologna, Sergio D’Antoni a Palermo, Vincenzo Vita a Roma Città e la senatrice “derogata” Maria Pia Garavaglia a Verona. Le altre due parlamentari “derogate” che hanno deciso di partecipare alle primarie, Rosy Bindi e Anna Finocchiaro, hanno invece brillantemente passato la prova, rispettivamente a Reggio Calabria e a Taranto.

Vedremo adesso cosa farà Bersani: quanta parte dell’altra metà dei parlamentari democratici uscenti sarà inserita nel listino, e quanto parte invece si ritirerà? Appena avremo i dati complessivi li mostreremo.

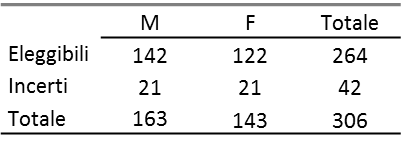

Per quanto riguarda il secondo profilo che ci interessa qui, quello delle quote di genere, il regolamento delle primarie presentava indicazioni chiare: le Unioni regionali del partito devono predisporre liste che vedano ciascun genere rappresentato per un minimo del 40% dei posti. Al fine di garantire questo risultato, esse compongono le liste alternando candidati di genere diverso nelle graduatorie locali, per le province cui spetta più di una posizione eleggibile. È presumibile, tuttavia, che questo criterio venga utilizzato con una certa parsimonia, perché potenzialmente in grado di produrre attriti nelle sezioni locali del partito. Per altro, in molti contesti locali, le candidate donne sono andate talmente bene che applicare tali criteri in modo stringente rischia di penalizzarle invece che di avvantaggiarle (l’obbligo dell’alternanza cioè, rischia di collocare candidati uomini davanti a donne che hanno ottenuto più voti di loro). Pertanto, abbiamo immaginato una applicazione abbastanza flessibile di tali criteri: ovvero calibrata al solo raggiungimento della quota minima del 40% di genere, ed utilizzata solo al fine di evitare la penalizzazione del genere femminile. Bene: così facendo, risulta che ben 143 posizioni eleggibili su 306 spetteranno a candidati donne: ben il 46,7% del totale. E tale proporzione rimane sostanzialmente identica anche se ci limitiamo alle sole prime 264 posizioni eleggibili (262 più i due capilista molisani): in tal caso le donne sono 122, il 46,2% del totale. Davvero un ottimo risultato. Anche qui, vedremo se Bersani, nel listino, riuscirà a fare altrettanto.

Tabella 3 PD: donne e uomini nelle posizioni eleggibili