di Federico De Lucia

Il 6 e 7 Maggio si recheranno alle urne i cittadini di cinque comuni capoluogo della Zona Rossa. Due sono capoluoghi emiliani, Parma e Piacenza, e tre sono capoluoghi toscani, Carrara, Pistoia e Lucca. In tre di questi comuni (Piacenza, Carrara, Pistoia) l’amministrazione uscente è di centrosinistra; negli altri due (Parma e Lucca) è di centrodestra. Solo a Lucca e a Carrara si ricandida il sindaco uscente.

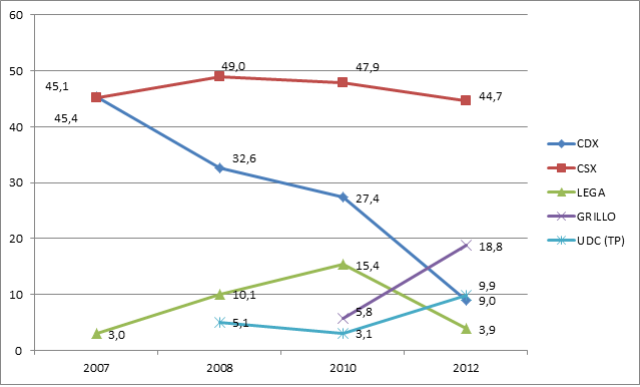

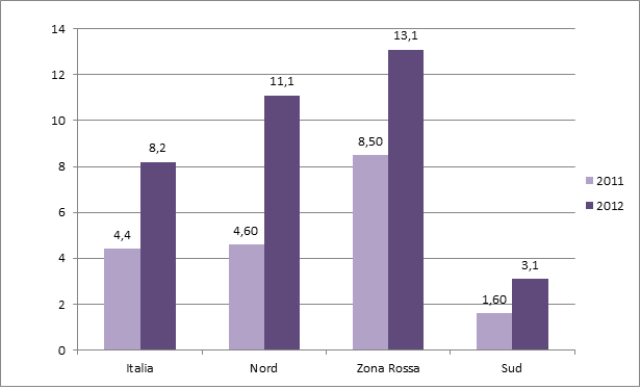

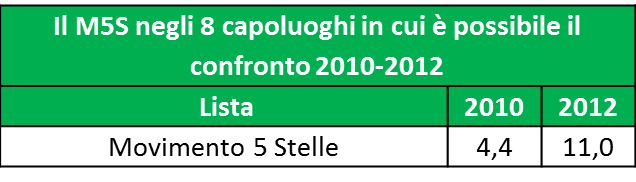

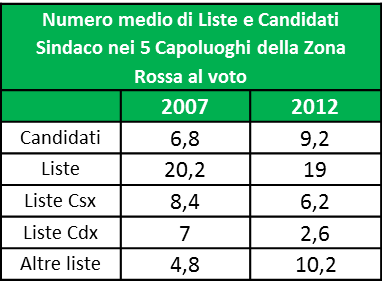

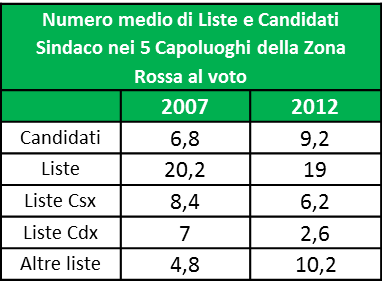

L’assetto della competizione è ovunque multipolare, ed anzi molto frammentato. Nella tabella possiamo confrontare i numeri medi dell’offerta 2012 con quelli dell’offerta 2007. Si nota in modo inequivocabile come proceda, accelerando violentemente, lo stesso fenomeno che già era iniziato con le amministrative dell’anno scorso: un progressivo svuotamento dei poli principali a favore dei candidati minori. Aumenta sensibilmente il numero di candidati sindaco, mentre addirittura raddoppia il numero di liste non schierate. Diminuiscono invece le liste dei due schieramenti principali, anche se con una evidente differenza: mentre il centrosinistra, pur in calo, continua a mostrare una composizione abbastanza eterogena, possiamo addirittura parlare di “scomparsa” di una vera e propria coalizione di centrodestra.

Vediamo sommariamente quali sono state le scelte di collocamento dei vari partiti in queste cinque città.

A Piacenza, il centrosinistra si candida compatto a sostegno di Paolo Dosi, con una coalizione composta da Pd, Idv, una lista comune Sel-Fds-Psi e dai Moderati (formazione politica radicata essenzialmente in Piemonte). Andrea Paparo è il candidato del Pdl, ed è sostenuto anche da due liste civiche (una delle quali, Piacenza Viva, contiene anche alcuni uomini i Fli). La Lega, affiancata da altre due liste (fra le quali una è frutto di una scissione interna al Pdl), candida invece Massimo Polledri. Altri candidati degni di nota sono Pierpaolo Gallini, dell’Udc, e Mirta Quagliaroli, del Movimento 5 Stelle.

A Parma gli ultimi mesi sono stati particolarmente intensi: il centrodestra è uscito distrutto dalla difficile esperienza della giunta Vignali (conclusasi con le dimissioni dello scorso settembre), e la conseguenza è la sua totale esplosione a livello di offerta politica. Il Pdl, dopo lunga indecisione, ha candidato il suo segretario provinciale Paolo Buzzi; l’Udc, assieme a Civiltà parmigiana, la lista civica che aveva espresso Vignali, torna a candidare il predecessore di quest’ultimo, Elvio Ubaldi. Inoltre, anche la Lega Nord sceglie di presentare un candidato autonomo, Andrea Zorandi. Di fronte ad un centrodestra così frammentato, il centrosinistra, a sostegno di Vincenzo Bernazzoli, si presenta pressochè compatto: Pd, Sel, Idc, Pdci, socialisti, e due liste civiche, di cui una contiene una parte del Fli locale. A questi candidati si aggiungono Federico Pizzarotti, candidato del Movimento 5 Stelle, ed altri quattro candidati di liste minori, civiche o estremiste.

A Lucca il centrodestra, dopo cinque anni di governo, si presenta se possibile ancora più diviso. In particolare è stata la candidatura di Pietro Fazzi (già sindaco dal 1998 al 2007) a creare scompiglio e scissioni all’interno dei partiti moderati. L’offerta ufficiale vede schierati ben sei candidati di area conservatrice. Il sindaco uscente, Mauro Favilla, è sostenuto dal Pdl e da una serie di liste civiche, fra le quali però ne spicca una espressione di una corrente minoritaria dell’Udc locale (Noi per Lucca al centro). Fazzi ha l’appoggio della sua lista personale (in realtà composta da una porzione del Pdl locale) e dell’Udc . A questi due si aggiungono l’ex consigliere regionale del Pdl Maurizio Dinelli (sostenuto dal Pli, dal Mat, e da due liste civiche), il leghista Antonio Trapani, il laico Luca Leone (sostenuto da Api e Fli) , e lo storico democristiano locale Piero Angelini. Il centrosinistra, conscio della possibilità che la frammentazione del campo avverso gli concede, riesce a presentarsi unito: Alessandro Tambellini è sostenuto da Pd, Idv, Sel, Fds, e da una civica. Tra gli altri candidati, si segnala Daniela Rossellini, del Movimento 5 Stelle.

A Carrara il centrosinistra ricandida il sindaco uscente, il socialista Angelo Zubbani, con un coalizione parzialmente distinta da quella che abbiamo visto altrove. Essa infatti, oltre a Pd, Sel, Fds, Psi, Pri, Api, comprende anche i centristi dell’Udc. L’Idv, in dissenso rispetto a questa strategia coalizionale, ha scelto di correre separatamente dal centrosinistra, seguita dai Verdi e da due liste civiche, a sostegno di Claudia Bienaimè. A destra, il Pdl e una lista comune di La Destra e Nuovo Psi sostengono Lanmarco Laquidara, mentre la Lega candida un suo uomo, Antonio Biggi. Al centro, abbandonato dall’Udc, Fli non rinuncia a partecipare alla competizione, presentando il proprio segretario cittadino, Nicola Franzoni. Anche a Carrara, infine, va segnalato, fra i candidati minori, quello del Movimento 5 Stelle, Matteo Martinelli.

A Pistoia infine, la situazione si presenta come abbastanza lineare: Samuele Bertinelli è il candidato del centrosinistra nel suo formato più esteso, ovvero Pd, Idv, Sel, Fds, Verdi, Socialisti e varie civiche. Il centrodestra si presenta con due candidate donne: l’azzurra Anna Maria Celesti, e la leghista Daniela Simionato. A questi si aggiungono il candidato di un Terzo Polo finalmente unito, Alessio Bartolomei, e quello dei grillini, Giacomo Del Bino, oltre ad altri tre candidati minori.

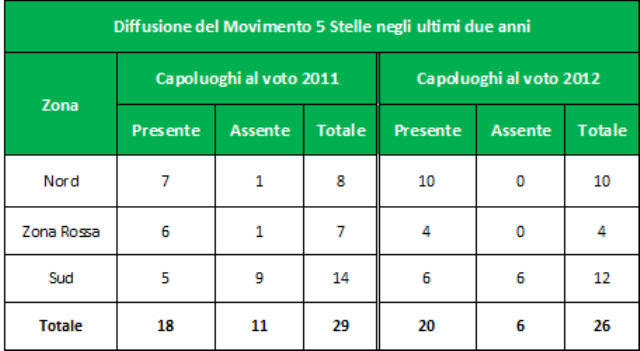

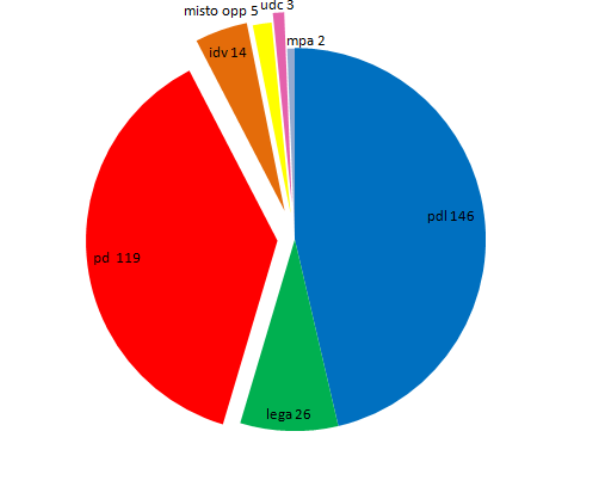

Nel complesso si può vedere come in questa zona del paese, il centrosinistra, con la parziale eccezione di Carrara, abbia adottato sempre una soluzione coerente con la foto di Vasto. Una coalizione cioè, piuttosto composita, e protesa a sinistra. Il Pdl invece, abbandonato ovunque sia dai centristi che dall’ormai ex alleato leghista, è costretto a rinunciare ai suoi partner storici, e deve accontentarsi di farsi affiancare, ove possibile, da qualche lista civica. La Lega, dal canto suo, presenta un candidato autonomo in tutti e cinque i capoluoghi in esame. Il Terzo polo, poi, conferma in queste zone di avere grosse difficoltà a coordinarsi. Con l’eccezione di Pistoia, i partner del nuovo aggregato centrista non riescono mai a mettersi d’accordo su un unico candidato. Infine, nell’ormai consueto pullulare di liste civiche, va segnalato il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, presente costantemente, con un proprio candidato, in tutti e cinque i capoluoghi di zona al voto.