di Luca Carrieri

In Italia, durante l’intero ciclo politico bipolare (1994-2009), le elezioni europee hanno sempre costituito un decisivo banco di prova sia per i partiti di governo sia per i partiti di opposizione. Secondo Reif e Schmitt [1980] le elezioni del Parlamento europeo (Pe) costituiscono delle second-order elections, in cui la posta del gioco democratico, il rinnovo del Pe, ha storicamente rivestito un’importanza secondaria. Al contrario, le elezioni politiche nazionali, in cui gli elettori determinano l’elezione dei parlamenti e dei governi nazionali all’interno dei singoli paesi membri, si sono configurate come delle first-order elections. Pur tenendo presente questa importante distinzione tra l’arena elettorale nazionale e quella europea, è esistito un fondamentale punto di connessione tra i due ambiti. Infatti, la competizione avviene tra gli stessi attori partitici e la situazione politica nell’arena first-order influenza in maniera determinante i comportamenti elettorali nell’arena second-order, i quali a loro volta potranno retroagire su equilibri politici preesistenti a livello governativo e influenzare la strutturazione successiva dell’offerta politica nazionale.

Secondo lo schema di Reif e Schmitt [1980], le elezioni europee possono penalizzare i partiti di governo, avvantaggiando i partiti di opposizione, a seconda del timing in cui cadono rispetto alle politiche. Generalmente i partiti di governo stabilizzano o migliorano il proprio rendimento elettorale quando le elezioni per il Pe si tengono in un periodo immediatamente successivo rispetto alle elezioni politiche, beneficiando di un ciclo positivo per la popolarità dell’esecutivo nazionale (il c.d. periodo di “luna di miele”), mentre i partiti di opposizione potranno incontrare delle difficoltà. Al contrario i partiti di governo subiscono delle perdite quando le europee si configurano come mid-term elections, che rappresentano la congiuntura ciclica in cui la popolarità dei governi nazionali raggiunge il livello minimo [Tufte 1975] e in cui s’intensifica la mobilitazione elettorale in favore dei partiti di opposizione [Marsh 1997]. Si tenterà di verificare queste ipotesi in base ai risultati elettorali ottenuti da Fi/Pdl e dal Pds/Ds/Ulivo/Pd nelle quattro elezioni europee avvenute durante il periodo bipolare (1994, 1999, 2004 e 2009). I due soggetti partitici, nonostante i loro persistenti processi di mutamento politico, hanno rappresentato i principali coalition-makers rispettivamente del centrosinistra e del centrodestra nel periodo in esame e i loro risultati devono essere presi come parametro di riferimento

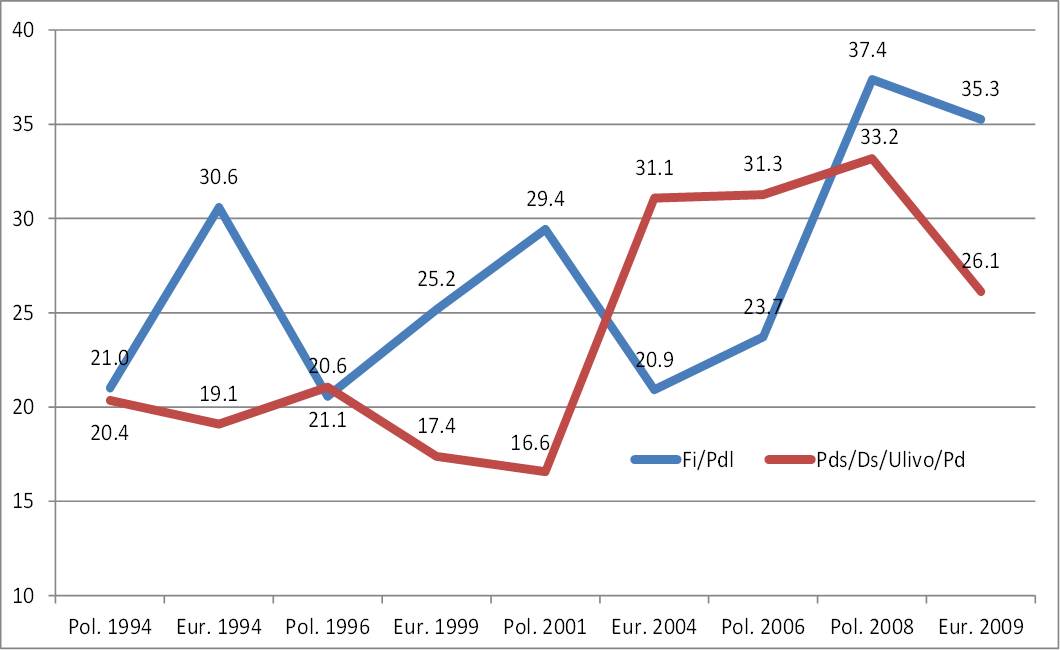

Fig. 1 Andamento elettorale di Fi/Pdl e Pds/Ds/Ulivo/Pd alle elezioni politiche ed europee (1994-2009).

Come si può notare nel grafico (Figura 1), alle elezioni politiche del Marzo del 1994, Fi aveva ottenuto il 21,01%. Un risultato notevole, trattandosi di un partito che aveva appena fatto la sua comparsa nello scenario politico, diventando il primo partito italiano. Le elezioni europee segnarono un’avanzata del partito “azzurro”, che in questa consultazione superava il 30,6% dei consensi (+10,59 punti rispetto alle politiche). Queste elezioni, essendosi svolte 71 giorni dopo le politiche, erano cadute nel periodo di “luna di miele” tra il governo e gli elettori. Probabilmente, le europee hanno rappresentato un’ulteriore ratifica della vittoria elettorale del principale partito di governo (un processo di “over-confirmation” [Reif e Schmitt 1980]), che assunse delle dimensioni tanto spettacolari quanto inaspettate. Uno degli effetti paradossali di questa tornata elettorale, pur consolidando la posizione di Fi all’interno del sistema politico, è stata la caduta di quello stesso governo. Le forti tensioni esistenti tra Fi e Lega Nord (Ln) si approfondirono ulteriormente, a causa della sconfitta elettorale del Ln alle elezioni europee. Le divisioni nel campo del centrodestra si sarebbero ricomposte solamente molti anni dopo. Sul versante opposto, come si può osservare nel grafico, il Pds scese dal 20,36% delle politiche al 19,10% dei voti delle europee (-1,26%). Non si trattava di un crollo drammatico, che probabilmente rifletteva un disorientamento diffuso nel campo del centrosinistra, dovuto all’inaspettata sconfitta alle elezioni politiche dello stesso anno. Anche il risultato del Pds ha prodotto dei rilevanti effetti collaterali: le dimissioni del segretario Achille Occhetto ed una nuova guida politica all’interno del partito postcomunista, che di lì a poco avrebbe ridisegnato la configurazione della coalizione di centrosinistra. Le elezioni europee del 1994 hanno costituito un chiaro esempio di quanto un’arena second-order possa interagire incisivamente rispetto a quella first-order, contribuendo a minare la stabilità governativa e a cambiare la struttura della competizione politica.

Le elezioni del 1999 si erano svolte in un quadro politico assai differente. Il centrosinistra era al governo, mentre la coalizione di centrodestra all’opposizione. Tali elezioni si erano tenute dopo tre anni dall’inizio della tredicesima legislatura, configurandosi grossomodo come un esempio di mid-term elections. Il Pds/Ds, che nel 1996 era stato il partito di maggioranza relativa con il 21,01% dei voti, passò al 17,38% subendo un brusco calo dei consensi (-3,63 punti). Un risultato negativo per il principale partito della coalizione, che subiva il sorpasso di Fi, mentre la coalizione di governo viveva un processo di frammentazione al suo interno (dovuta principalmente all’emersione dei Democratici), che avrebbe condotto ad una crisi di governo nel dicembre dello stesso anno. Viceversa, il principale partito di opposizione, Forza Italia, balzava dal 20,57% dei voti del 1996 al 25,18% (+4,61 punti). Fi avrebbe completato la sua avanzata politico-elettorale con la vittoria alle elezioni politiche del 2001, in cui raggiunse il 29,43% dei voti. I Ds invece avrebbero proseguito la loro discesa elettorale e nel 2001 si attestarono al 16,57%, ottenendo il loro minimo storico.

Anche le elezioni europee del 2004 si sono configurate pressappoco come delle elezioni di medio termine. Il secondo governo Berlusconi navigava in cattive acque. I sondaggi segnalavano la diffusa impopolarità dell’esecutivo di centrodestra, che proprio alla vigilia delle europee conobbe uno dei suoi picchi negativi [Bellucci 2008]. Fi scese dal 29,43% delle politiche al 20,92% (-8,51 punti). Dopo la sconfitta elettorale di Fi crebbero le tensioni all’interno della Cdl, che però non prefigurarono una crisi di governo vera e propria, ma che portarono alle dimissioni di Giulio Tremonti da ministro dell’economia. Allo stesso tempo nel centrosinistra, la lista unitaria dell’Ulivo (composta da Ds, Margherita, Sdi e Repubblicani europei), non riusciva a sfondare elettoralmente, non traendo particolari profitti dal crollo di Fi. L’Ulivo otteneva il 31,09% dei voti, “pareggiando” la somma dei voti degli stessi partiti alle elezioni 2001, anche se crescevano sensibilmente le altre componenti del centrosinistra (Rc, Pdci e Verdi). Mentre la lista ulivista sarebbe rimasta stabile alle successive elezioni politiche del 2006 (31,27%), il partito di Berlusconi avrebbe recuperato una quota non indifferente di voti, raggiungendo il 23,72% (+2,80 punti), non riuscendo però a replicare il successo del 2001.

Infine, le elezioni del 2009 si sono tenute durante una congiuntura sostanzialmente positiva per l’esecutivo di centrodestra, i cui livelli di popolarità erano ancora molto elevati dopo il successo elettorale alle politiche del 2008. Il Pdl, nato dalla fusione di Fi e An, alle europee del 2009 aveva ottenuto il 35,26% dei voti, registrando un decremento elettorale rispetto al 37,38% del 2008 (-2,1 punti). Non si è trattato di un calo straordinario, che peraltro avveniva contestualmente al rafforzamento del partner coalizionale del Pdl, la Ln che si attestava al 10%, e alla disfatta del principale partito di opposizione, il Pd. Il Partito democratico, nato dall’aggregazione di Ds e Margherita, passava dal 33,18% delle politiche del 2008 al 26,13%, perdendo 7 punti percentuali. In questo caso le europee hanno contribuito a certificare lo stato di salute dei partiti di governo e a rafforzare l’esecutivo, mentre hanno segnalato le difficoltà del Pd nel catalizzare l’opposizione rispetto alla maggioranza di centrodestra.

Il caso dell’Italia bipolare dimostra l’attendibilità delle teorie di Reif e Schmitt. Da un lato, quando le elezioni europee si configurano come mid-term elections, esse diventano un test particolarmente insidioso per i partiti di governo ed un terreno più congeniale per i partiti di opposizione, come le consultazioni del 1999 e del 2004 hanno parzialmente confermato. Ad ogni modo, non sempre i risultati nell’arena second-order anticipano gli orientamenti dell’elettorato nell’arena first-order. In molte occasioni i partiti di governo, nonostante gli insuccessi registrati alle elezioni di medio termine, riescono a recuperare i consensi in vista delle elezioni politiche, come il caso di Fi nel 2006 ha parzialmente dimostrato, mentre i partiti di opposizione possono frenare la loro avanzata, com’è accaduto all’Ulivo tra il 2004 e il 2006. D’altro canto quando le elezioni per il Pe sono avvenute a ridosso delle elezioni nazionali (1994 e 2009), i partiti di governo sono riusciti a capitalizzare elettoralmente la popolarità degli esecutivi appena eletti. Mentre i partiti di opposizione hanno confermato le loro sostanziali problematiche e i rapporti di forza sono rimasti inalterati o si sono amplificati in favore dei partiti di maggioranza. Inoltre, deve essere notato che, pur essendosi storicamente configurate come second-order elections, durante il ciclo bipolare le europee hanno spesso avuto pesanti conseguenze nell’arena first-order, determinando la caduta di governi (1994), minandone la stabilità (1999 e 2004) oppure rafforzandoli (2009). In altri casi ancora, le europee hanno alimentato delle crisi politiche all’interno dei partiti d’opposizione (1994 e 2009) e hanno concorso a modificare il formato della competizione partitica.