Domani si terranno contestualmente le elezioni per le provincie autonome di Trento e Bolzano. I due consigli provinciali formeranno congiuntamente il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, la quale costituisce un contesto di regione depotenziata, dotata di funzioni sostanzialmente residuali, rispetto ai due enti provinciali autonomi. I due sistemi politici provinciali hanno storicamente espresso due subculture marcatamente distinte. Infatti, la provincia di Trento è stata una provincia bianca durante la prima repubblica (1948-1992), caratterizzata cioè da un’egemonia politica e culturale della DC, mentre durante il ciclo politico bipolare (1994-2008) è stata elettoralmente dominata dai partiti di centrosinistra, in particolar modo da quelli che hanno incarnato la tradizione postdemocristiana (PPI-DL) e successivamente del PD (Diamanti 2009). Al contrario, la provincia autonoma di Bolzano si è contraddistinta per il grande peso demografico della minoranza linguistica tedesca, costituendo un caso molto deviante rispetto alle tradizioni politiche del resto della penisola. Infatti, il partito autonomista di lingua tedesca, la SVP, ha ottenuto per larga parte della sua storia la maggioranza assoluta dei voti a livello provinciale, relegando gli altri partiti nazionali ad un ruolo subalterno. Tuttavia, il quadro che si sta delineando sembra essere piuttosto critico per quei partiti che hanno dominato i rispettivi sistemi politici provinciali, il PD a Trento e la SVP a Bolzano. Quindi, prima di passare al quadro dell’offerta elettorale, ci sembra utile delineare i due sistemi istituzionali ed elettorali provinciali, che forniranno incentivi fondamentali per le strategie pre-elettorali e post-elettorali all’interno dei due sistemi.

I sistemi elettorali

Per la provincia autonoma di Trento, la legge provinciale del 5 Marzo 2003 n.2 disciplina il sistema elettorale e i contenuti della forma di governo del di governo provinciale. Si vota in un unico collegio provinciale ed il sistema è di tipo proporzionale, dotato di un correttivo maggioritario. Il presidente e il consiglio provinciale vengono eletti contestualmente. Esiste il divieto di voto disgiunto e le liste devono essere obbligatoriamente collegate ad un candidato presidente. Si può esprimere il voto di preferenza a livello di lista, con la possibilità di una doppia preferenza. Quest’ultima opzione è però condizionata ad una alternanza di genere nell’espressione delle preferenze. I seggi si assegnano attraverso l’applicazione del metodo d’Hondt, senza soglia di sbarramento, con un premio di maggioranza per la lista o coalizione di liste, collegate al presidente eletto. Il premio di maggioranza varia a seconda dei seggi ottenuti proporzionalmente dalle liste: Se la lista o coalizione di liste collegate al presidente eletto ha ottenuto meno di 17 seggi, gliene vengono attribuiti 17, escluso il seggio del presidente, per una somma totale di 18 seggi.

Se invece la lista o coalizione di liste collegate al presidente eletto non ha ottenuto almeno 20 seggi, ottenendo almeno il 40% dei voti validi, gli vengono attribuiti 20 seggi, oltre il seggio del presidente. La lista o la coalizione di liste collegate al candidate presidente non possono ottenere più di 23 seggi, oltre a quello del presidente, mentre alle liste collegate al candidato o candidati presidente non eletti, si attribuiscono 11 seggi.

Le caratteristiche del sistema istituzionale della provincia autonoma di Trento non sono molto dissimili da quelle della maggioranza delle regioni a statuto ordinario, laddove la legge provinciale n.2 del 2003 si è inserita sulla scia della disciplina statale che regola il sistema istituzionale ed elettorale delle regioni a statuto ordinario: elezione diretta e contestuale di consiglio e presidente; il principio del simul stabunt simul cadent, premio di maggioranza variabile ed una quota minima di seggi per le coalizioni perdenti. Insomma, una forma di governo semi-parlamentare, o neoparlamentare (Agosta 1999, Baldini 2004, Di Virgilio 2005, Duverger 1996, Fabbrini 2001).

Per la provincia autonoma di Bolzano, la legge provinciale 14 del 2017 ha recentemente modificato l’elezione del consiglio provinciale di Bolzano. Anche in questo caso esiste un collegio unico provinciale, riservando una quota di rappresentanza alla minoranza ladina, almeno un seggio, sui 35 totali. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed è dotato della facoltà di attribuire preferenze per candidati compresi nella lista votata (fino a 4). D’altro canto il presidente della Provincia non è eletto direttamente dagli elettori, costituendo un caso deviante rispetto agli altri sistemi regionali Italiani. Infatti, Il presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale, con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta dei suoi componenti e non è previsto un dispositivo di simul stabunt simul cadent, discostandosi da una forma di governo semi-parlamentare. Il metodo di ripartizione dei seggi riproduce i criteri tipici un proporzionale puro, che non è cambiato rispetto a quello usato nel secolo scorso. Infatti, Si utilizza il metodo del quoziente Imperiali e dei più alti resti, in cui si assegnano i seggi per ciascuna lista, dividendo il totale dei voti validi per il numero dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale. A queste operazioni partecipano anche le liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale intero. Nella sostanza, questa entità provinciale non ha subito grandi di mutamenti di carattere contestuale, forma di governo e sistema elettorale, nel corso del tempo, riproducendo le caratteristiche istituzionali tipiche della prima Repubblica.

I due contesti provinciali presentano delle caratteristiche molto differenti, i quali potrebbero aprire degli scenari potenzialmente inediti e dirompenti nell’immediato futuro.

Le regionali 2013

Il 27 ottobre 2013, in occasione delle precedenti elezioni regionali, nella provincia di Bolzano si osservò un risultato storico. Per la prima volta, infatti, la SVP non aveva conquistato la maggioranza assoluta dei seggi in Consiglio – pur mantenendo un ragguardevole 45,7% dei voti. Decisive per questo risultato erano state le ulteriori avanzate dei partiti indipendentisti di destra (Die Freiheitlichen e Süd-Tiroler Freiheit), che insieme avevano raccolto oltre un quarto dei voti.

Così, il partito egemone del sistema altoatesino era stato costretto ad un accordo post-elettorale con il PD per formare una maggioranza di governo e garantire l’elezione a Presidente della figura designata attraverso le proprie primarie, Arno Kompatscher.

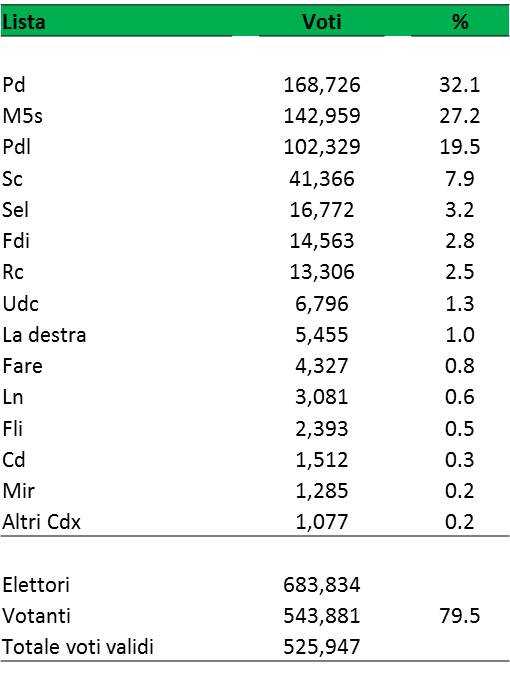

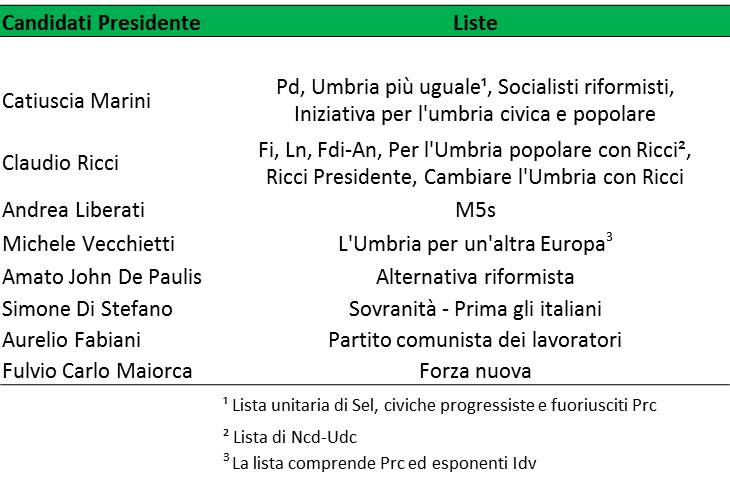

In Trentino, invece, il risultato era stato più in linea con i precedenti, e il centrosinistra si era riconfermato ancora una volta la coalizione di governo. Presentatosi unito, con una coalizione organica di PD, UPT e PATT (oltre che alcune forze minori) a sostegno della candidatura alla presidenza dell’ex segretario di quest’ultimo (Ugo Rossi), aveva raccolto poco meno del 60%, un risultato in linea con quelli ottenuti da Dellai nelle sue due vittorie nel 2003 e 2008.[1]

Il centrodestra si era invece presentato agli elettori molto diviso, con un candidato di Forza Italia, uno della Lega, uno di FDI e uno addirittura del MIR. Nessuno dei 4 era andato oltre il 6,6% dei voti. Assai più successo aveva invece avuto un’altra candidatura riconducibile in termini ideologici al centrodestra, anche se non sostenuta da alcun partito. Si tratta di quella di Diego Mosnana, sostenuta da una coalizione civica (animata principalmente dalle liste Progetto Trentino e Civica Trentina, oltre che da Fare, in posizione marginale). Questi aveva infatti sfiorato il 20% dei voti, più dei 4 candidati di centrodestra sotto insegne partitiche messi insieme.

Il M5S si era fermato con il suo candidato presidente al 5,7% dei voti. Deboli anche le performance dei due candidati a sinistra del PD (SEL e PRC), entrambi fuori dal Consiglio.

L’offerta elettorale 2018

Venendo all’offerta in campo in queste regionali 2018, in Trentino la situazione appare diametralmente opposta a quella di cinque anni fa. Il centrodestra è compatto a sostegno del candidato 2013 della Lega, Maurizio Fugatti. A sostegno della candidatura alla presidenza dell’attuale sottosegretario alla Salute del Governo Conte, si sono infatti schierati, oltre alla Lega, FI, FDI, UDC, e anche le liste cardine della coalizione Mosnana di cinque anni fa (Progetto Trentino e Civica Trentina) – oltre a ulteriori tre liste civiche.

Il centrosinistra, invece, si è diviso, con il PATT che appoggia il Presidente uscente Rossi, mentre UPT e PD corrono a sostegno di Giorgio Tonini, ex senatore di quest’ultimo. Vi sono poi altri 8 candidati presidenti, tra cui spiccano Degasperi per il M5S, Castaldini per CasaPound e Valer per LeU e L’Altro Trentino a Sinistra.

Alla luce delle divisioni del centrosinistra, e del risultato del 4 marzo, che ha visto il centrodestra vincitore in tutti i collegi trentini sia alla Camera che al Senato (De Lucia 2018), sembra proprio che i tempi siano maturi per il primo, storico successo del centrodestra. Dall’introduzione dell’elezione diretta del Presidente, infatti, ha sempre vinto il centrosinistra. E anche prima, a ben guardare; anche se negli ultimi anni alcune crepe a livello locale si erano già notate (Paparo 2015a).

Quanto, infine, all’offerta elettorale per le elezioni nella provincia di Bolzano, la legge elettorale proporzionale non incentiva la formazione di coalizioni pre-elettorali, e infatti i partiti (14 in tutto) corrono ognuno con il proprio simbolo e la propria lista. Solo FDI ha formato una lista unitaria con una forza locale di destra – L’Alto Adige nel Cuore (Paparo 2015b, De Lucia 2016).

Riferimenti bibliografici

Agosta, Antonio (1999), ‘Sistema elettorale e governo locale: gli effetti politici e istituzionali della riforma del 1993’, in Stefania Operto (a cura di), Votare in Italia. Riflessioni sulle elezioni amministrative in Italia, Milano, Franco Angeli, pp. 31-58.

Baldini, Gianfranco (2004), ‘La prima prova del governo neoparlamentare: il governo delle città italiane nel decennio 1993-2002’, in Stefano Ceccanti e Salvatore Vassallo (a cura di), Come chiudere la transizione. Cambiamento, apprendimento e adattamento nel sistema politico italiano, Bologna, Il Mulino, pp. 151-166.

De Lucia, Federico (2016), ‘Comunali a Bolzano, vince Caramaschi (Pd) ma non ha la maggioranza’. https://cise.luiss.it/cise/2016/05/28/comunali-a-bolzano-vince-caramaschi-pd-ma-non-ha-la-maggioranza/

De Lucia, Federico (2018), ‘Il voto del 2018: ancora una scossa di terremoto. Sarà l’ultima?’, in Vincenzo Emanuele e Aldo Paparo (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi

conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE(11), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 105-113.

Diamanti, Ilvo (2009), Mappe dell’Italia politica, Bologna, Il Mulino.

Di Virgilio, Aldo (2005), ‘Il sindaco elettivo: un decennio di esperienze in Italia’, in Maurizio Caciagli e Aldo Di Virgilio (a cura di), Eleggere il sindaco: la nuova democrazia locale in Italia e in Europa, Torino, UTET, pp. 5-22.

Duverger, Maurice, (1996), ‘Les monarchies républicaines’, Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, 78, Paris, Éditions du Seuil, pp. 107–120.

Fabbrini, Sergio, (2001), ‘Features and implications of semi-parliamentarism: the direct election of Italian mayors’, South European society and politics, 6(2), pp. 47-70.

Paparo, Aldo (2015a), ‘In Trentino il centrosinistra tiene, ma perde ancora a Pergine ed è sotto scacco a Rovereto’, in Aldo Paparo e Matteo Cataldi (a cura di), Dopo la luna di miele: Le elezioni comunali e regionali fra autunno 2014 e primavera 2015, Dossier CISE(7), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 99-105.

Paparo, Aldo (2015b), ‘A Bressanone vince il Svp, al ballottaggio gli altri comuni in Alto Adige’, in Aldo Paparo e Matteo Cataldi (a cura di), Dopo la luna di miele: Le elezioni comunali e regionali fra autunno 2014 e primavera 2015, Dossier CISE(7), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 91-98.

[1] Rossi e Kompatscher sono dunque stati Presidente del Trentino-Alto Adige, nelle due metà legislatura. Il primo fino al 15 giugno 2016, il secondo dopo tale data.