di Matteo Cataldi

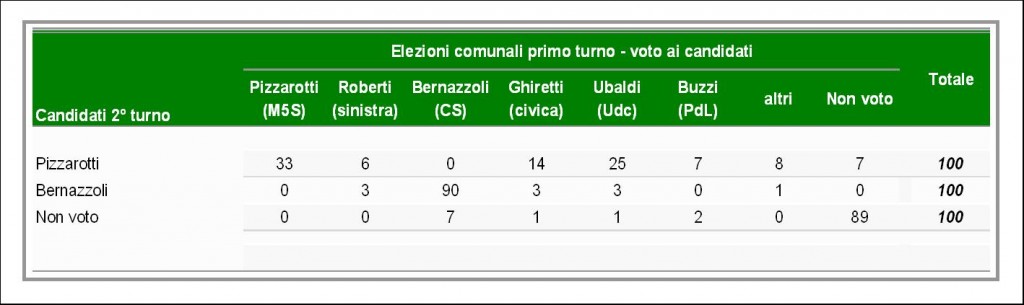

La rielezione di Flavio Tosi a Palazzo Barbieri al primo turno delle elezioni comunali a Verona, come abbiamo detto in precedenza e come da più parti sottolineato, è il frutto di un successo personale del sindaco uscente che va aldilà delle appartenenze partitiche e del consenso al partito di cui fa parte. Un successo ottenuto perfino “contro” il segretario federale Bossi, col quale nei mesi precedenti si era consumato un lungo braccio di ferro sulla presentazione della lista civica del sindaco e che era giunto fino alla minaccia di espulsione dal partito ad opera del Senatùr. I risultati delle elezioni comunali hanno dato ragione ad entrambi. Ad Umberto Bossi, preoccupato che la lista del sindaco potesse drenare una parte consistente di voti alla lista col simbolo di Alberto da Giussano e al tempo stesso rafforzare la posizione del sindaco “ribelle”; e a Flavio Tosi che immaginava la propria lista avrebbe potuto raccogliere un consenso molto largo, pescando ben oltre il tradizionale bacino di consensi della Lega Nord e forse perfino, come poi puntualmente è accaduto, “cannibalizzare” il PdL.

L’analisi dei flussi elettorali che presentiamo in questo articolo ci aiuta a vagliare in modo empirico e scientificamente rigoroso le ipotesi sui movimenti di voto intercorsi tra le consultazioni elettorali più recenti, le elezioni regionali del 2010, e le comunali di quest’anno.

A livello aggregato, Tosi, eletto con il 57,4% dei voti è riuscito a far meglio di Zaia alla guida di una coalizione che comprendeva anche il PdL. Un risultato non distante neppure dal 60,7% dei voti che ottenne nel 2007 quando era sostenuto compattamente da tutto il centrodestra, Udc inclusa.

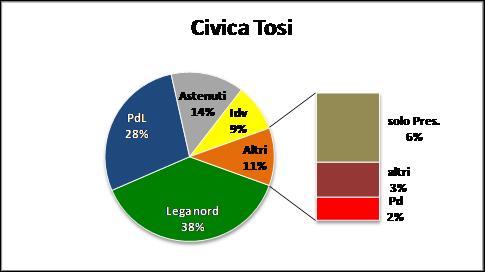

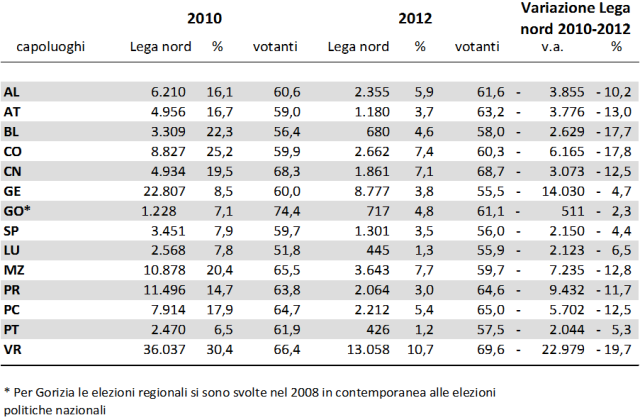

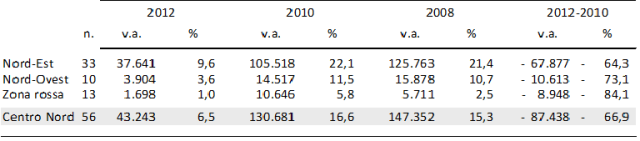

Nella figura che presentiamo sono state ricostruite le provenienze del voto alla lista civica del sindaco, che con 45.359 voti ha sostanzialmente eguagliato il numero di voti ottenuto dalla Lega in tutti i comuni capoluogo del centro-nord, Verona compresa (45.657). Fatto 100 i voti della lista civica “per Verona – Tosi sindaco” la figura 1 mostra da dove arrivano i voti a questa lista. Come si può osservare due elettori della civica di Tosi su tre avevano votatola Leganord o il PdL in occasione delle elezioni regionali precedenti. Si spiega anche così il crollo del partito di Alfano e Berlusconi che in soli due anni è passato dal 24,8% al 5,3%. Circa il 10% giunge da elettori di centrosinistra in grande maggioranza dal partito di Di Pietro e solo una piccola parte dal Pd. Un altro flusso consistente è quello che proviene dal bacino del non voto: il 14% dei voti convogliati sulla lista personale del sindaco sono elettori che si erano astenuti due anni prima. (https://basicbluesnation.com) Specularmente, la matrice delle destinazioni, che non riportiamo nell’articolo, indica che la metà degli elettori della Lega nord del 2010 oggi ha scelto la lista personale del sindaco e lo stesso percorso l’ha compiuto la maggioranza relativa degli elettori del PdL di due anni fa (44 su 100).

Figura 1. Provenienze dei voti alla lista civica “Per Verona – Tosi sindaco”

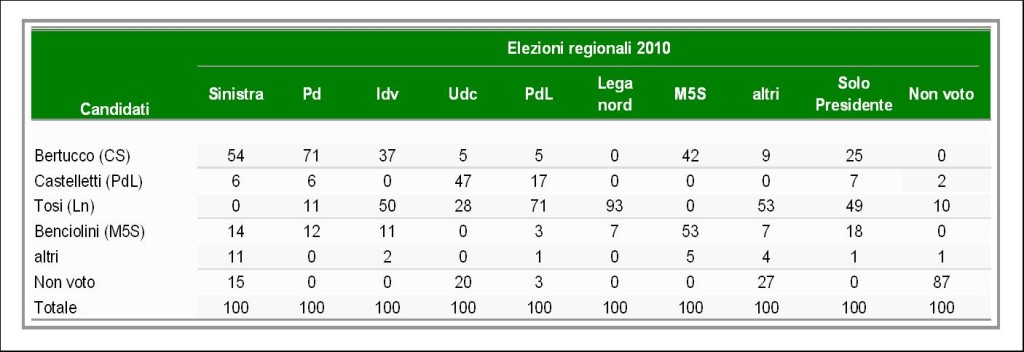

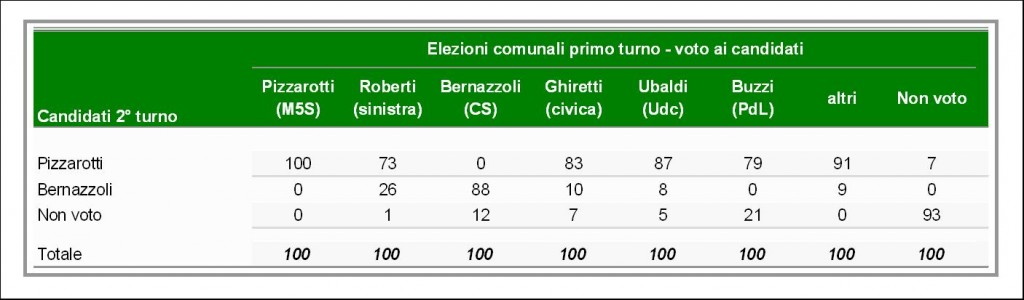

La tabella 1, che leggiamo per colonna, mostra le destinazioni del voto delle liste presenti alle regionali del 2010 rispetto ai candidati sindaco di quest’anno. E’ interessante notare come, ad eccezione degli elettori del Movimento cinque stelle e di quelli della sinistra (che nel nostro caso assomma il partito di Vendola e la Federazione della sinistra), Tosi sia riuscito a catturare una parte non trascurabile dei voti da tutti i partiti presenti nel2010. In particolare, ben il 71% degli elettori del PdL ha scelto il sindaco uscente contro il 17% che invece ha gettonato il candidato ufficiale del partito Castelletti.

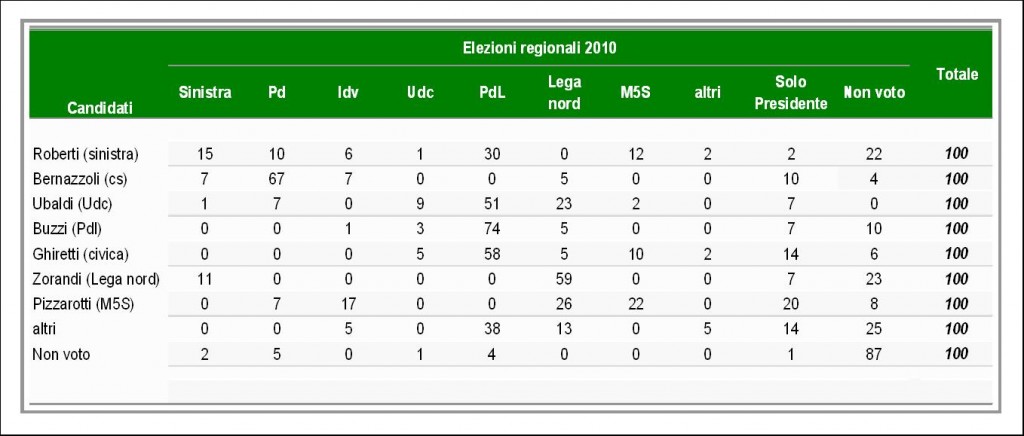

Anche l’arretramento dei partiti del centrosinistra è notevole. Particolarmente per l’Italia dei valori che cede oltre tre quarti dei propri voti del 2010 non raggiungendo il 2% dei voti validi. Gli elettori di Di Pietro, che come abbiamo documentato in precedenti articoli, sono altrove transitati in massa verso i candidati del Movimento cinque stelle, sembrano aver trovato a Verona, nel sindaco uscente, e nello specifico nella sua lista civica, il candidato più vicino alle proprie preferenze.

Sette elettori su dieci che alle precedenti regionali scelsero il Pd sono rimasti fedeli al partito di Bersani e hanno votato per Bertucco; una piccola ma non trascurabile quota gli ha invece preferito Tosi (11%) ed una leggermente più consistente Benciolini, candidato del Movimento cinque stelle, che ha sfiorato il 10% dei voti validi (crescendo di oltre 5 punti nel giro di due anni).

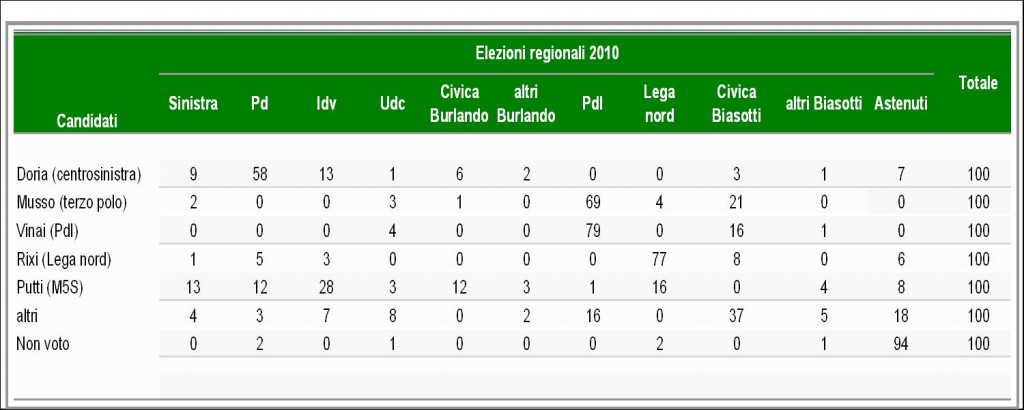

Tabella 1. Matrice delle destinazioni

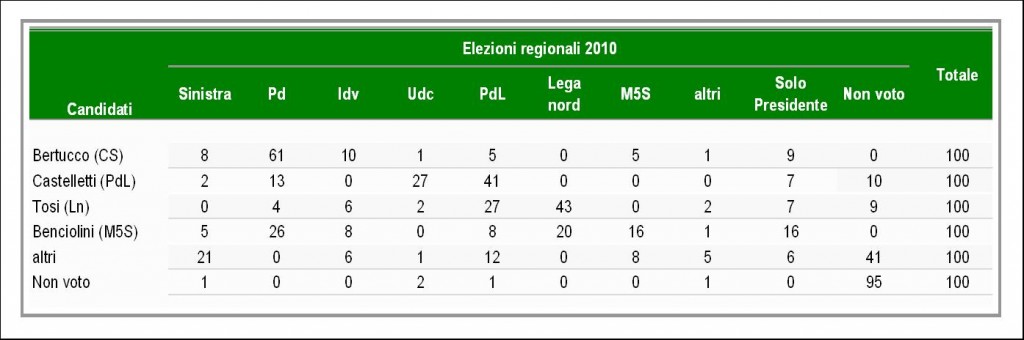

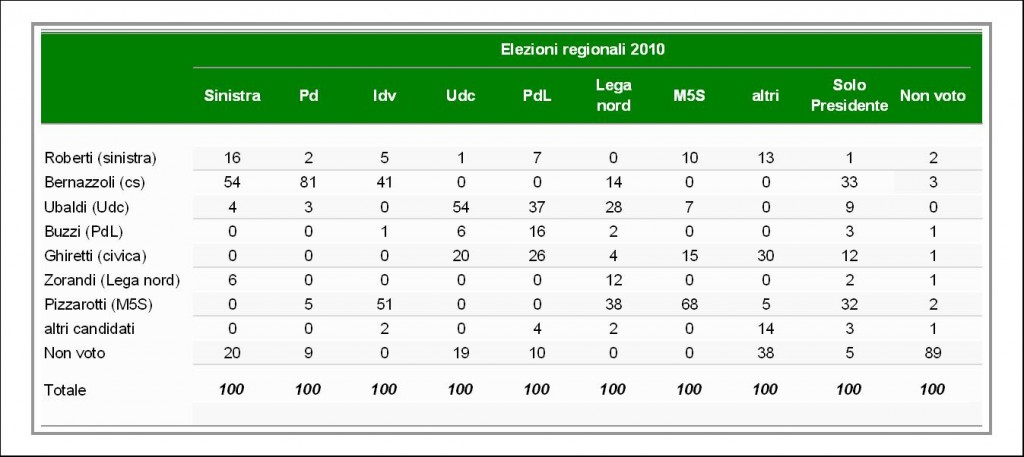

Nella seconda tabella riportiamo la matrice delle provenienze del voto ai candidati sindaco. Si osservi come nel successo di Tosi il peso degli elettori di centrosinistra si aggiri attorno al 10%, il 60% dei quali sono ex elettori dell’Italia dei Valori. Dunque una cifra significativa di elettori che, cambiando il proprio orientamento partitico rispetto a due anni fa, ha cambiato anche schieramento travalicando i confini coalizionali.

Infine, il candidato del Movimento cinque stelle, in analogia a quanto già emerso dall’analisi dei flussi in altre città, rivela un profilo del proprio elettorato piuttosto trasversale. Quattro elettori su dieci di Benciolini provengono dalle fila del centrosinistra ma non molti meno, tre su dieci, sono ex elettori del PdL e soprattutto dalla Lega nord, nonostante Tosi.

Tabella 2. Matrice delle provenienze

Nota metodologica:

La stima dei flussi elettorali è stata condotta a partire dal risultato delle 268 sezioni elettorali comunali utilizzando il modello conosciuto in letteratura con il nome di “modello di Goodman”. Come ogni procedura di stima statistica anche quella dei coefficienti di flusso è soggetta ad un certo margine di errore.