Nelle imminenti elezioni europee molti partiti “populisti” ricopriranno un ruolo da protagonisti, come lo avrà Donald Trump in quelle americane di novembre. È bene allora rileggere più largamente il fenomeno, alla luce di una ricerca internazionale unica, condotta dal CISE su sei paesi utilizzando gli strumenti della teoria della “issue yield” (rendimento dei temi). Lo studio riguarda la grande stagione del populismo tra 2017 e 2018, ma i suoi risultati sono forse anche più utili oggi, per capire il successo di partiti che sono ormai protagonisti della vita politica in tutta Europa, e che potranno incidere sulla formazione della futura Commissione Europea.

1. Issue yield: analizzare i partiti in base ai loro temi caratterizzanti

Perché ogni partito preferisce parlare solo di alcuni temi, e non di altri? Alla base della spiegazione c’è il fatto che ogni partito ha come obiettivo principale di mantenere o aumentare i propri voti da un’elezione all’altra. E questo obiettivo richiede di conciliare due cose: (a) mantenere al massimo la propria base di elettori fedeli; (b) cercare di convincerne di nuovi. Una parte della letteratura scientifica (a partire da Downs 1957) sostiene che non sia facile conciliare questi obiettivi: ad esempio quando ci si sposta al centro per conquistare elettori moderati, si perdono inevitabilmente gli elettori più radicali. Ma l’innovativa teoria della issue yield (De Sio e Weber 2014) si basa sulla scoperta che, quando si vanno a considerare i singoli temi in discussione (invece che dimensioni ideologiche generali e spesso astratte), esistono spesso dei temi win-win, che permettono a un partito di realizzare entrambi gli obiettivi. Sono quei temi su cui la base del partito è praticamente unanime (quindi senza rischi di divisione interna) ma su cui al tempo stesso sono d’accordo anche moltissimi altri cittadini (quindi con grande potenziale di espansione). Vengono definiti temi ad alto rendimento (high yield); e di fatto – come evidenziano i dati – costituiscono il cuore della caratterizzazione di un partito (ritenuto su questi temi credibile, anche da chi non lo vota) ma anche i cavalli da battaglia su cui concentrare la campagna elettorale.

2. Il caso francese: Marine Le Pen e il Front National

Il concetto si può capire molto semplicemente guardando la tabella che riporta i dieci temi con rendimento più alto per Marine Le Pen nelle elezioni presidenziali francesi del 2017. I dati sono tratti dall’indagine internazionale ICCP, condotta dal CISE con sondaggi in sei paesi europei tra 2017 e 2018, su cui si basano tutte le analisi di questa puntata di Telescope. Osserviamo, ad esempio, il secondo obiettivo (limitare il numero di rifugiati): il 93% dei sostenitori dell’allora Front National si diceva d’accordo, come anche il 78% dei francesi. Ecco quindi il win-win: quando Le Pen parla di immigrazione è in sintonia con il 78% dei francesi (da cui potrebbe ottenere qualche nuovo voto), e mantiene al tempo stesso bassissimo il rischio di perdere suoi elettori precedenti. E percentuali così alte valgono pure, ad esempio, per un altro obiettivo: il divieto di velo islamico nei luoghi pubblici. La tabella, tuttavia, mette in evidenza un aspetto sorprendente: la natura post-ideologica di Marine Le Pen. Tra gli obiettivi caratterizzanti il suo elettorato ce ne sono infatti anche alcuni tradizionalmente “di sinistra”: ad esempio legalizzare l’eutanasia, limitare la globalizzazione economica, ridurre le differenze di reddito. È questa la forza di questi candidati e partiti, che comporta peraltro la difficoltà di incasellarli nelle categorie tradizionali di destra e sinistra (fattore che ha anche contribuito alla popolarità dell’etichetta di “populisti”).

3. Non populisti, ma piuttosto “neo-conflittuali”: un mix di destra e sinistra

C’è poi un’altra caratteristica che distingue molti partiti “populisti” dai grandi partiti di governo. I partiti mainstream, negli anni più recenti, hanno cercato sempre più di accreditarsi su una visione per certi versi depoliticizzata e tecnocratica, presentandosi semplicemente come più competenti, più “bravi” su obiettivi trasversali, caratterizzati da ampio consenso, poco conflittuali, come ad esempio far crescere l’economia, proteggere il paese dal terrorismo, eccetera.

Ebbene, i dati dell’indagine ICCP permettono di calcolare l’indice issue yield anche per questi obiettivi più “trasversali”: e si scopre che proprio qui emerge una grande differenziazione tra partiti mainstream e nuovi partiti challenger, spesso etichettati come populisti. Mentre i primi sono caratterizzati soprattutto da temi trasversali (enfasi su una visione problem-solving, quasi tecnocratica, della politica) i secondi sono caratterizzati molto di più su temi conflittuali (De Sio e Lachat 2021). Quindi anzitutto riscoprono e mobilitano la dimensione conflittuale della politica; ma al tempo stesso lo fanno su linee di conflitto nuove e inedite, unendo posizioni di destra su alcuni temi e di sinistra su altri. Ecco quindi che potremmo meglio identificarli come “neo-conflittuali”, ovvero conflittuali, ma su linee di conflitto inedite. In particolare, con una combinazione particolarmente frequente: quella di essere “di destra” su temi culturali (come immigrazione e Europa) e “di sinistra” su temi economici (ad esempio redistribuzione del reddito ed età pensionabile). Un mix per certi versi non sorprendente, che suggerisce un desiderio di protezione dai rischi delle grandi trasformazioni del nostro tempo.

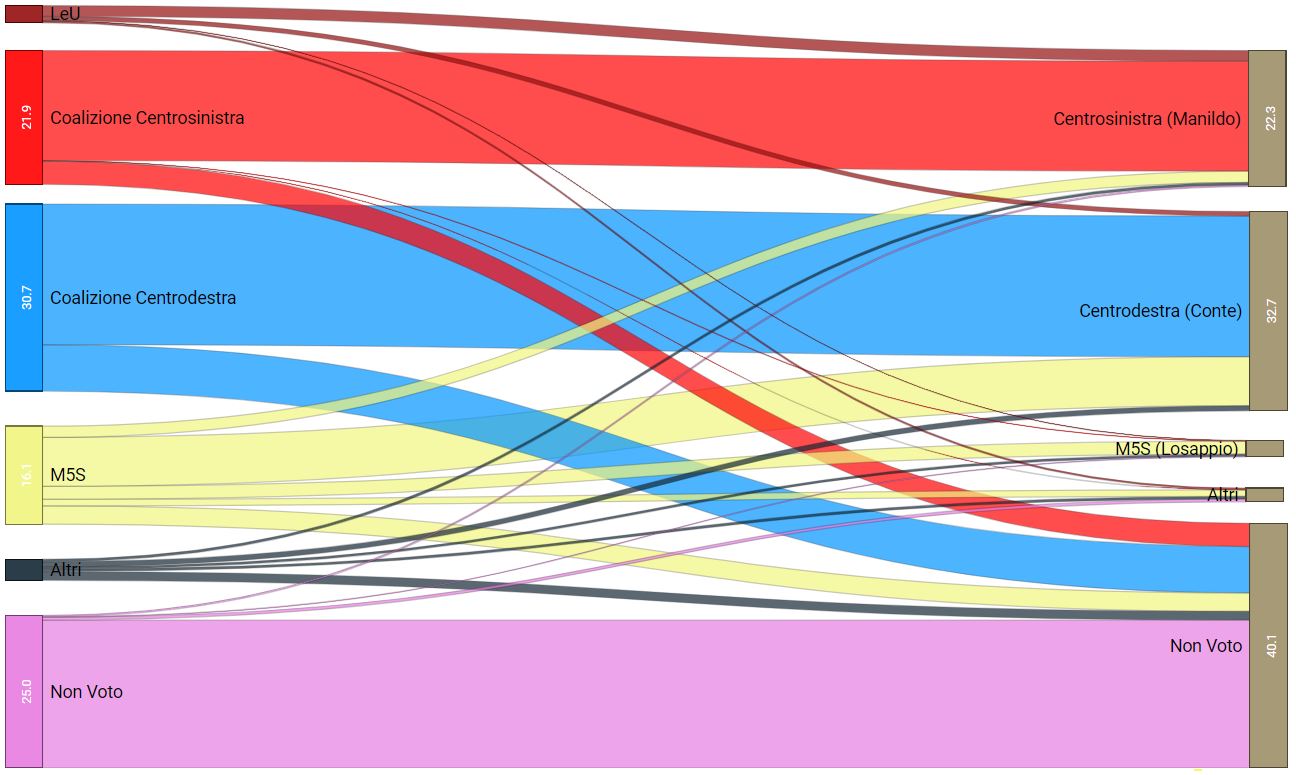

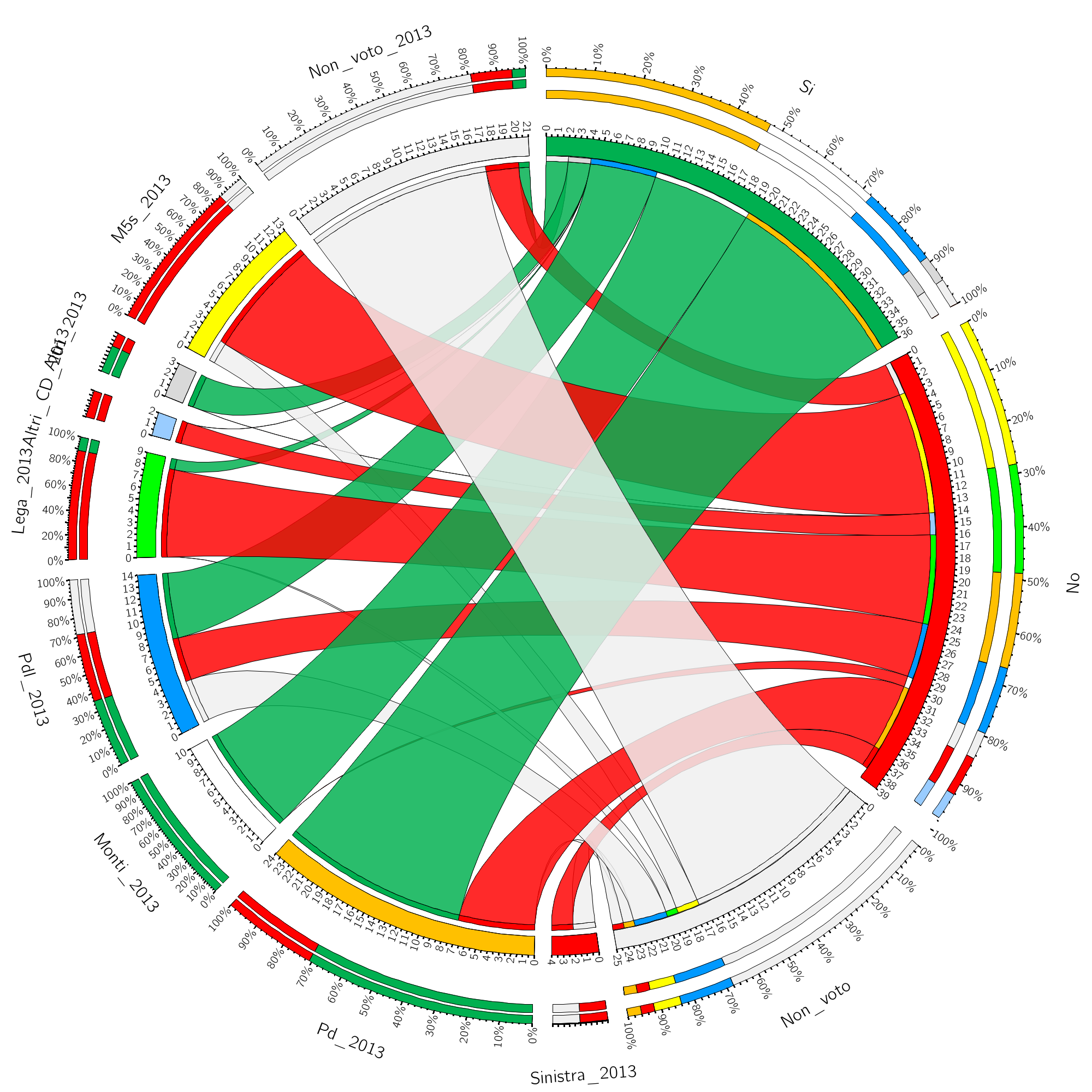

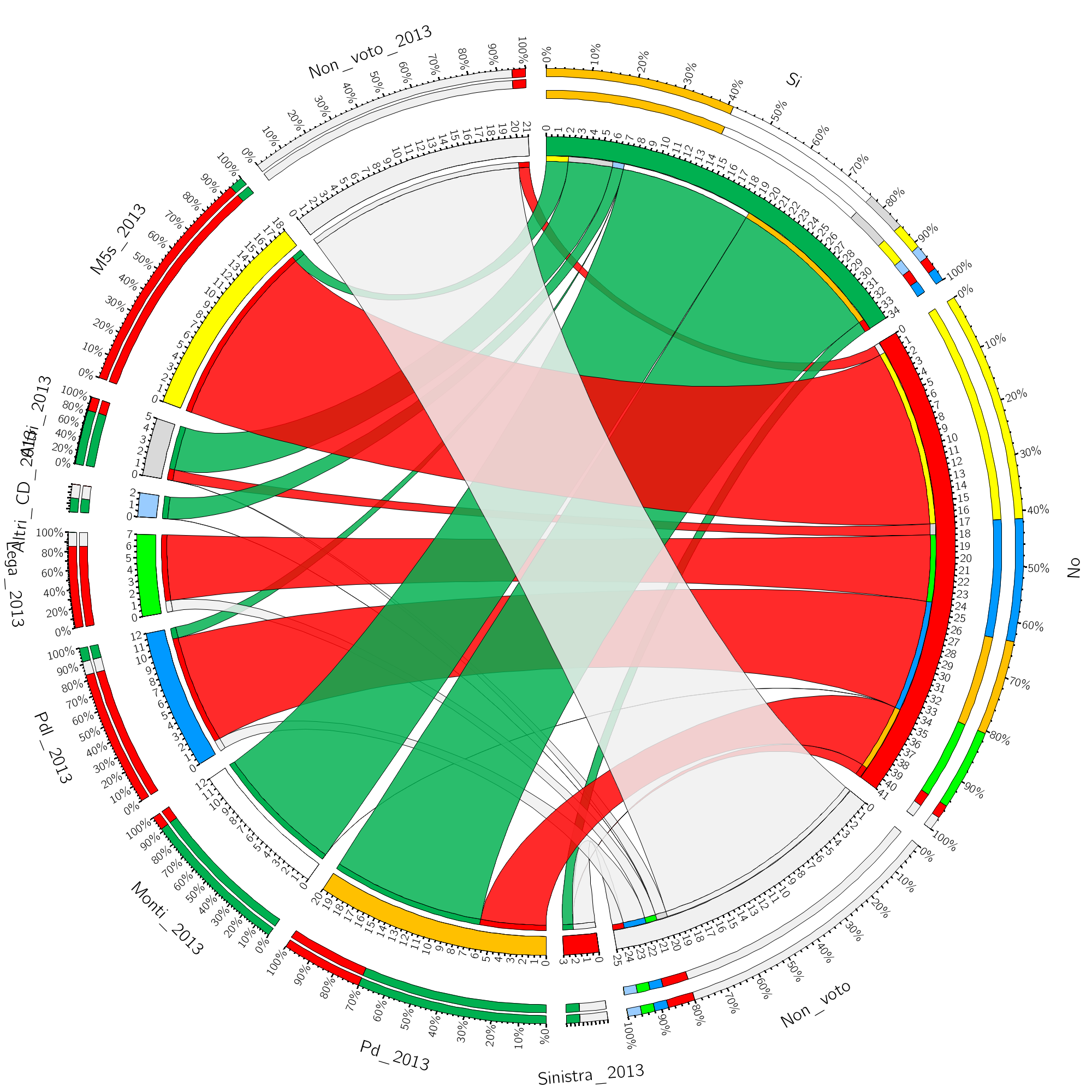

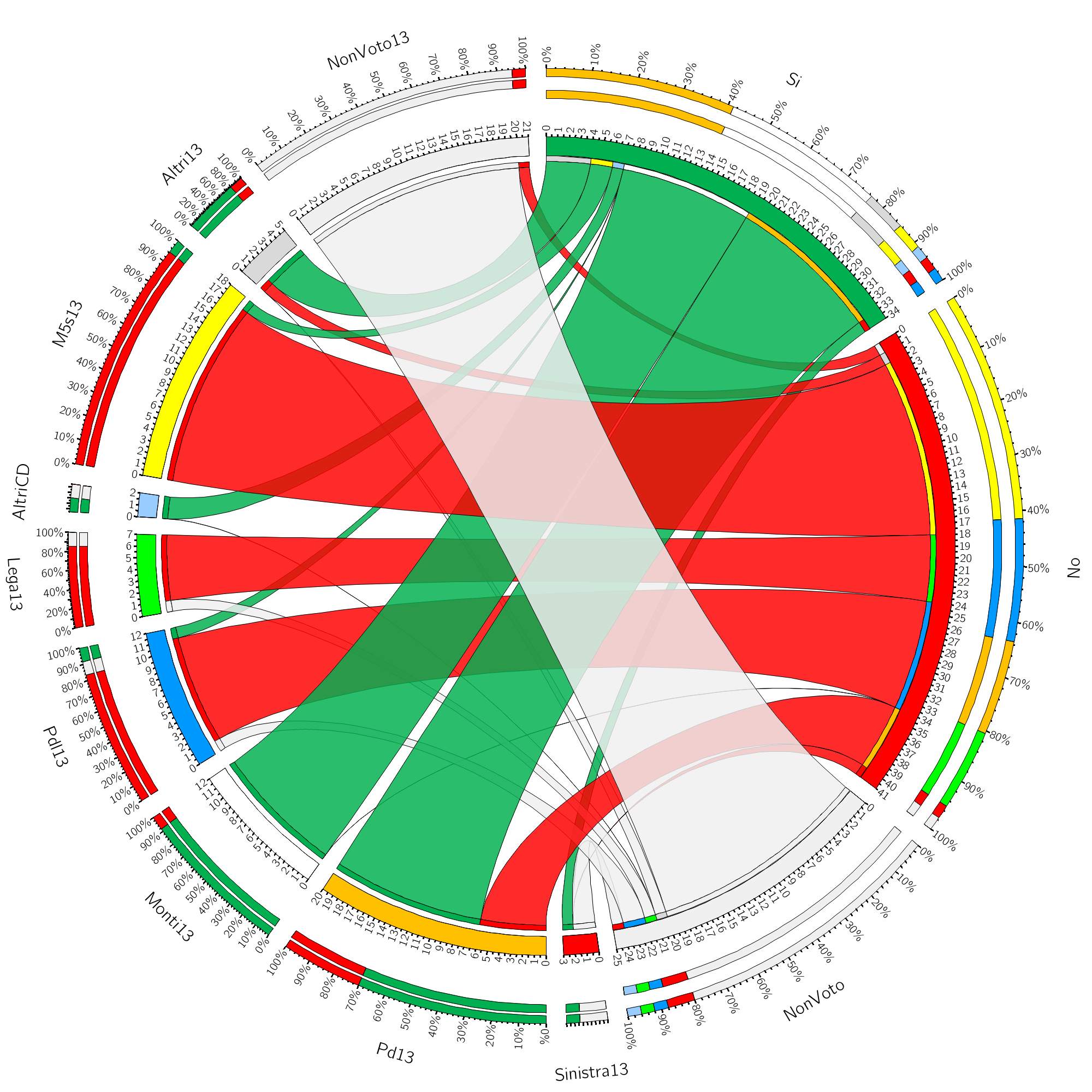

Il grafico sintetizza questa riflessione, presentando la collocazione di tutti i partiti analizzati in uno spazio che combina la dimensione “problem-solving contro conflittualità” (in verticale) con la dimensione orizzontale “sfida alle ideologie del Novecento” (a sinistra la combinazione innovativa “nazional-welfarista”, a destra quella speculare “cosmopolita-liberista”, al centro le combinazioni più tradizionali di sinistra o destra (De Sio e Lachat 2019).

4. Dietro il successo: crisi dei partiti? No, strategie efficaci

Già, ma perché questi partiti “neo-conflittuali” hanno avuto tanto successo, in tutta Europa, nella loro stagione esplosiva tra 2017 e 2018 (quella segnata dall’elezione di Trump e della Brexit)? La risposta per certi versi sorprendente è: perché hanno colto molto meglio le loro opportunità di issue yield che abbiamo visto sopra. Un’analisi della comunicazione dei vari partiti su Twitter e delle loro performance elettorali (De Sio e Weber 2020) ha infatti rivelato che i partiti che – nella loro comunicazione – seguivano più fedelmente i temi ad alto issue yield, hanno poi ottenuto migliori performance elettorali. Ovviamente non perché facessero sofisticati calcoli, ma semplicemente perché – evidentemente – le loro leadership hanno saputo cogliere intuitivamente i temi migliori. Cosa che invece è riuscita molto peggio ai partiti tradizionali, caratterizzati da leadership meno strategiche, ovvero meno capaci di identificare bene (e di usare) i propri punti di forza presso l’opinione pubblica. Ecco quindi che l’“ondata populista”, di cui il dibattito pubblico ha tanto discusso, non è dipesa, allora, da un’opinione pubblica profondamente cambiata rispetto al passato (che avrebbe portato a una crisi irreversibile dei partiti tradizionali) ma dai partiti tradizionali stessi, meno capaci di definire in modo strategico la propria agenda.

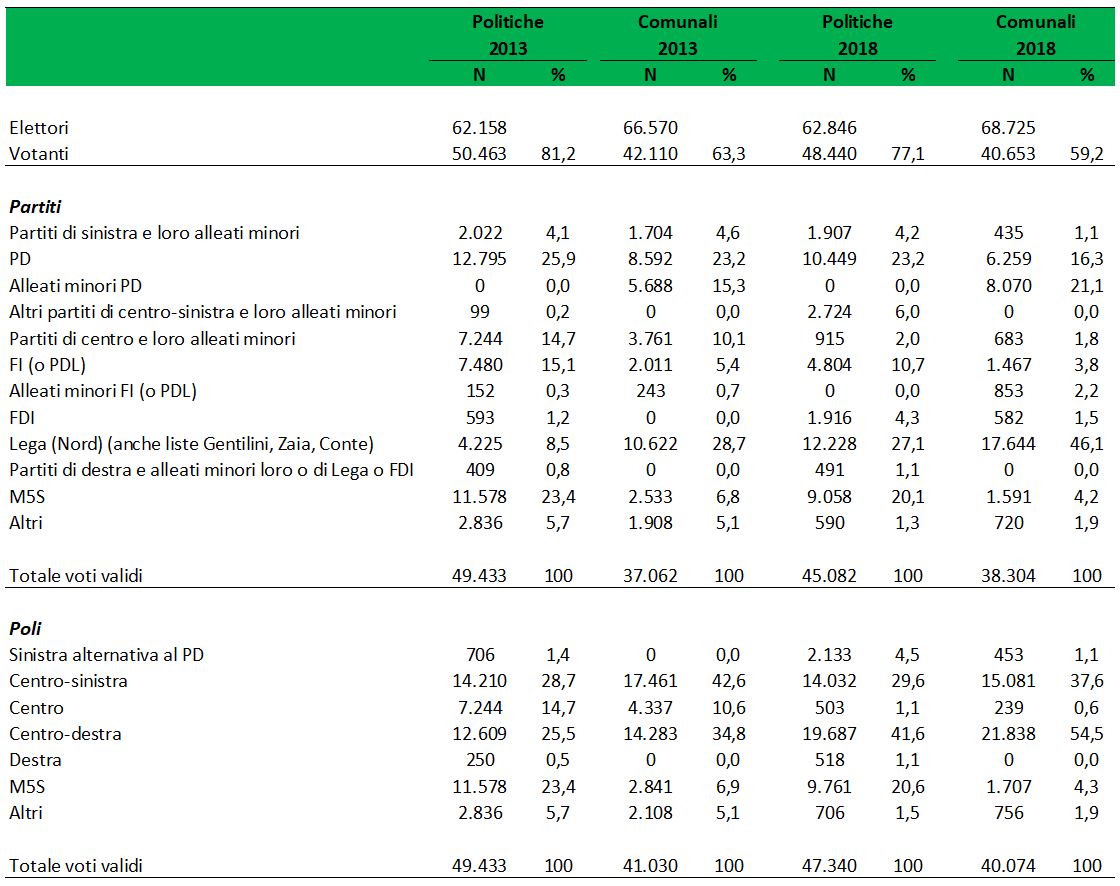

E c’è infine un ultimo punto sorprendente. Andando ad analizzare in dettaglio quali sono i temi che hanno avuto maggiore importanza nello spostare elettori verso questi partiti , ci si attenderebbe che fossero temi “culturali” come l’immigrazione o l’anti-europeismo. Si scopre invece [De Sio e Angelucci 2021] che la parte del leone la fanno i temi economici, e su posizioni di protezione sociale. La tabella qui sotto sintetizza infatti un insieme di complessi modelli di analisi basati su dati individuali, riportando, per diversi temi, il numero di partiti (tra i 38 partiti europei analizzati) che hanno guadagnato elettori grazie a quel tema in particolare. Ebbene, a sorpresa i temi che hanno prodotto i maggiori guadagni di elettori sono proprio quelli economici, e su posizioni di protezione sociale (etichettati come “Progressive” o “Valence” – trasversali); e tra questi partiti ci sono anche (vedi il dettaglio dell’articolo) alcuni tra i più importanti partiti “populisti”, come il Movimento 5 stelle, e populisti di destra, come il Front National di Marine Le Pen e il PVV di Geert Wilders.

Da tutte queste analisi traiamo dunque alcune lezioni: 1) viviamo ormai in un’epoca per certi versi “post-ideologica” dove è possibile proporre con successo anche partiti che combinano – sui diversi temi – posizioni “di sinistra” con altre “di destra”; 2) dietro la generica etichetta di “populisti” troviamo spesso dei partiti con una chiara caratterizzazione tematica che potremmo definire “neo-conflittuale”: in un’epoca di politica tecnocratica e per certi versi depoliticizzata, riscoprono la dimensione del conflitto, mobilitato tuttavia con modalità nuove, post-ideologiche; e lo fanno spesso sfruttando il desiderio di protezione dei cittadini dai rischi prodotti dalle grandi trasformazioni del nostro tempo; 3) a determinare il successo elettorale non è tuttavia un presunto Zeitgeist, uno spirito del tempo populista, ma semplicemente il fatto che i “populisti” sono stati più abili degli altri a seguire i principi alla base della teoria della issue yield, ovvero identificando i temi più produttivi e sfruttandoli nelle loro campagne. Questo ci dice che la competizione è aperta: anche i partiti tradizionali, se riusciranno a cogliere questa logica, potranno competere ad armi pari.