di Nicola Maggini

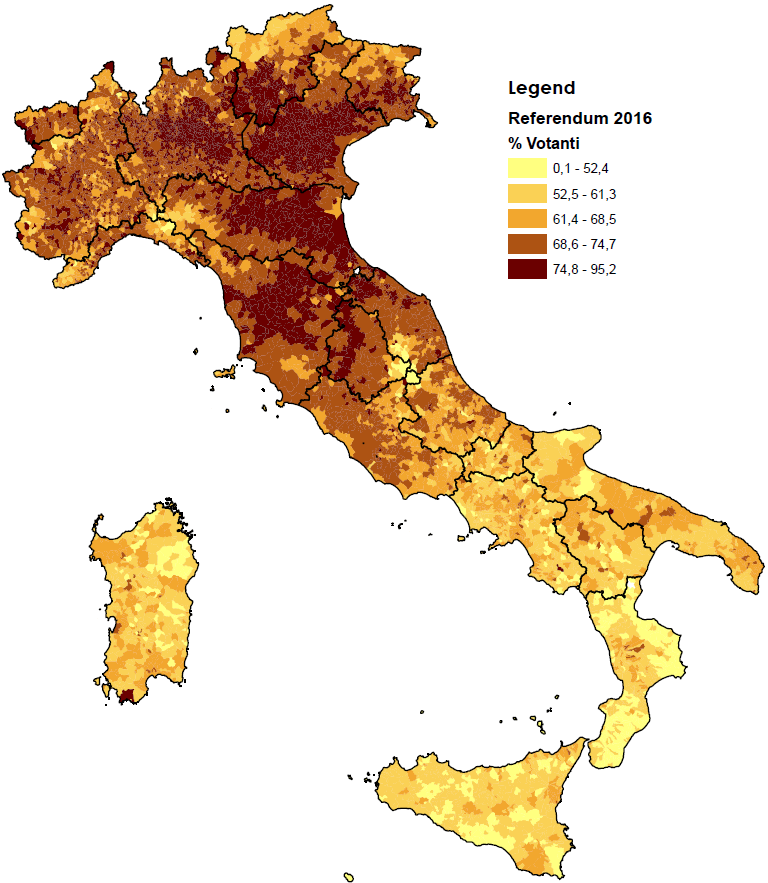

Uno dei primi dati da analizzare per capire questo voto referendario è quello dell’affluenza alle urne e della relativa distribuzione geografica (vedi Figura 1). Nel complesso dell’Italia (senza la circoscrizione estero), ha votato ben il 68,5%. Una percentuale molto alta, più simile a quella registrata alle politiche del 2013 (75,2%) che a quella registrata alle europee del 2014 (58,7%). Già questo dato da solo ci mostra come questa tornata referendaria sia stata percepita come un appuntamento di natura “politica”, che ha fortemente mobilitato gli elettori. Basti pensare che al referendum costituzionale del 2006 votò il 53,8% degli elettori, quasi 15 punti in meno rispetto al 2016. Se guardiamo alla distribuzione per comune dell’affluenza, si nota come si sia votato molto di più nel Centro-Nord che al Sud. Dalla mappa infatti si vede come i comuni dove si è votato di più (quelli dal colore rosso scuro) sono concentrati in Veneto (con il 76,7%), nella Zona Rossa (in particolare in Emilia-Romagna e in Toscana, rispettivamente con il 75,9% e il 74,5%), in Lombardia (74,2%) e nella provincia autonoma di Trento (76,8%). Nel Centro-Sud e nelle Isole si è invece votato di meno, con la Calabria fanalino di coda della partecipazione (54,4%). Questa minore affluenza è stata in linea con le aspettative, dal momento che storicamente il Sud partecipa di meno rispetto al resto del paese alle elezioni politiche (ed europee), così come è avvenuto anche al referendum del 2006. Nonostante ciò, la partecipazione al Sud è stata comunque ragguardevole (61,6%) e nettamente superiore a quella registrata nel referendum del 2006. Basti pensare che allora solo in Abruzzo e nel Lazio l’affluenza superò (di poco) il 50%, mentre oggi il 54,4% della Calabria è stato il dato dell’affluenza più basso.

Figura 1 – Affluenza Referendum costituzionale

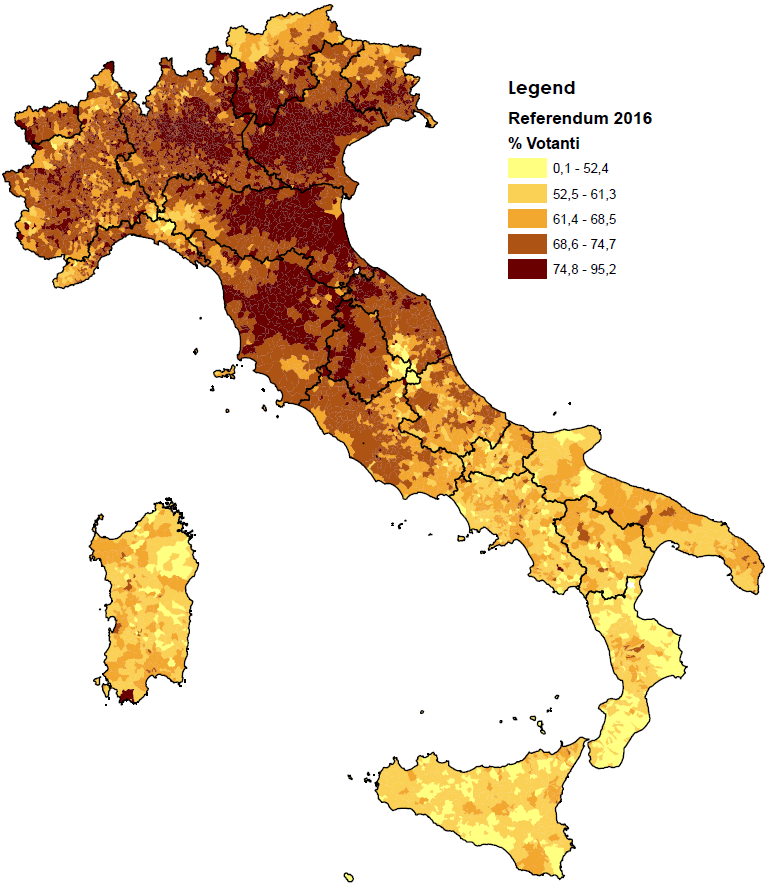

Se si guarda alla differenza tra l’affluenza registrata al referendum del 2016 e quella registrata alle politiche del 2013, si nota come i comuni dove l’affluenza diminuisce di più sono nell’Italia meridionale, ma in realtà senza grandi differenze rispetto all’Italia settentrionale (dove il calo in particolare è netto in Alto-Adige). Il calo generalizzato dell’affluenza (con qualche eccezione) ha riprodotto in linea di massima le differenze tra aree geografiche registrate alle politiche. Inoltre, è da sottolineare in particolare una certa omogeneità dei differenziali di affluenza all’interno delle varie aree geografiche del paese, con il Nord che registra una maggiore variabiltà interna.

Figura 2 – Differenza tra affluenza al referendum costituzionale ed elezioni Camera 2013

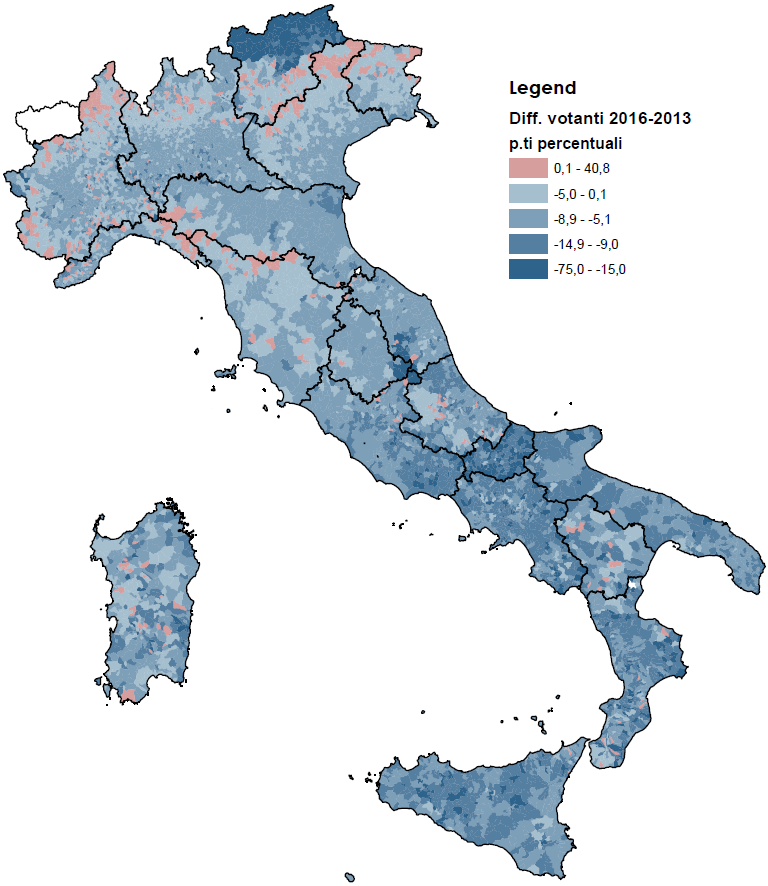

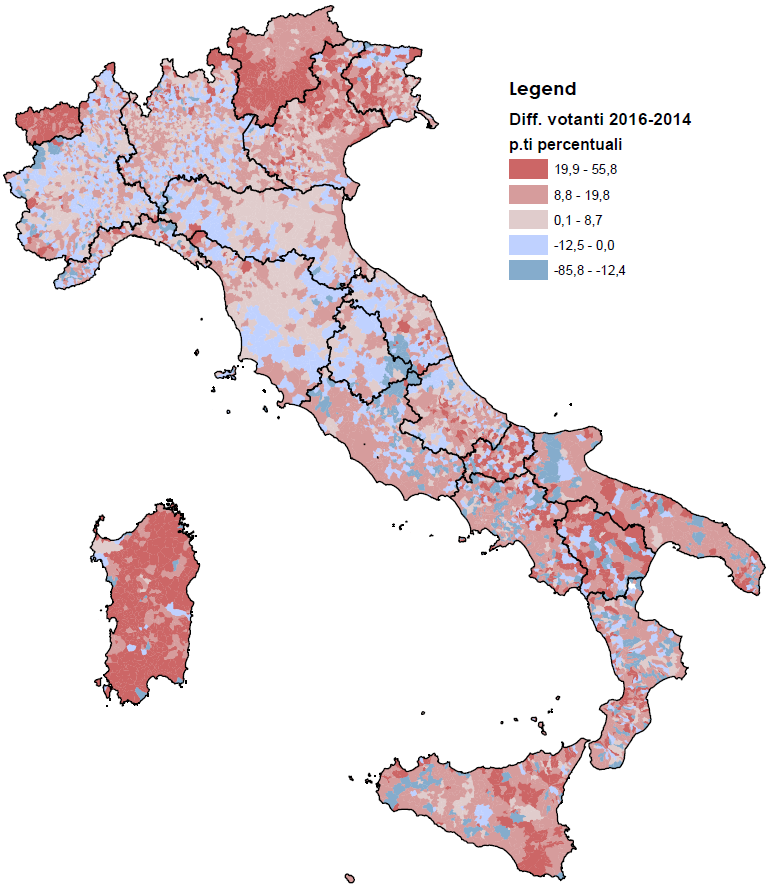

Più interessante è la mappa presentata in Figura 3, che mostra la differenza tra l’affluenza al referendum costituzionale e quella alle elezioni europee del 2014. Come detto all’inizio dell’articolo, rispetto alle europee l’affluenza è addirittura aumentata (di 10 punti). Ma ciò è avvenuto in maniera omogenea in tutto il paese? La risposta è negativa. Infatti in alcuni comuni (quelli dal colore azzurro), l’affluenza è diminuita rispetto alle europee: come si vede dalla mappa, si trovano soprattutto in Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Marche e in alcune zone del Mezzogiorno. Al contario, i comuni dove l’affluenza è aumentata di più (colore rosso scuro) sono concentrati in Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli, Sardegna e in alcune aree della Sicilia, della Basilicata e della Puglia. Si tratta di un aumento della partecipazione al voto “spettacolare”, che oscilla tra i 19,9 e i 55,8 punti percentuali. Ciò significa che molti elettori che avevono giudicato irrilevante la contesa delle europee, hanno invece considerato come molto rilevante questa tornata referendaria, confermando ancora una volta il carattere politico di questa consultazione. A tal proposito, infine, è da sottolineare come in alcune di queste zone netta sia stata l’affermazione del NO. La Sardegna ad esempio è la regione caratterizzata dalla più omogenea crescita dell’affluenza ed è anche la regione dove più alta è stata la percentuale del NO (72,2%). Subito dopo viene la Sicilia (con il NO al 71,6%) e in molte sue aree, come si è detto, l’affluenza è cresciuta notevolmente. Lo stesso avviene in altre aree del mezzogiorno, dove la percentuale del NO è superiore alla media nazionale (così come in una certa misura in Veneto). Ciò non significa che gli elettori che si erano astenuti alle elezioni europee hanno votato tutti NO (il loro comportamento può essere valutato solo sulla base dell’analisi dei dati individuali e dei flussi elettorali per non incorrere nella cosiddetta fallacia ecologica), tuttavia è un dato significativo di cui tenere conto. Col senno di poi, è chiaro che un’affluenza molto alta ha sfavorito il fronte del SI, come del resto alcune analisi basate su sondaggi pre-elettorali avevano preconizzato. Infatti, l’alta affluenza è stata il frutto di una forte mobilitazione di tutti gli elettorati dei diversi partiti e i partiti che sostenevano le ragioni del NO erano dal punto di vista numerico nettamente superiori a quelli del fronte del SI.

Figura 3 – Differenza tra affluenza al referendum costituzionale ed elezioni europee 2014