Sono dovuti passare 10 anni prima che il centrodestra, spinto da una ondata di positività nei confronti della Lega di Matteo Salvini, riconquistasse la città di Vicenza. Infatti, la notte elettorale del 10 giugno ha assunto immediatamente un profumo di successo per Francesco Rucco. Per il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, l’unica fonte di sospance è stato il ‘rischio’ di dover effettuare altre due settimane di campagna elettorale. Rischio peraltro scongiurato all’alba, quando si è capito che il centrodestra era riuscito, per 200 voti, a strappare il municipio al primo turno.

Per il centrosinistra locale guidato da Otello Dalla Rosa, invece, è stata una sconfitta pesante quella subita il 10 giugno. Infatti, dopo aver strappato nel 2008 la città veneta al centrodestra ed averla amministrata per dieci anni con Achille Variati, vede diminuire in maniera rilevante il proprio consenso in città.

È stata invece una serata priva di emozioni quella del M5S locale che, dopo aver selezionato il proprio candidato sindaco nella figura dell’avvocato Francesco di Bartolo, non si è vista autorizzare l’utilizzo del simbolo del M5S.

Certo, nonostante la classica debolezza a livello locale del M5S (De Sio et al. 2018), l’assenza dei pentastellati dalla competizione potrebbe aver contribuito in misura significativa alla vittoria al primo turno di Rucco, e ha certamente contribuito alla riduzione del turnout elettorale (passato dal 62,2% alle comunali del 2013 al 55,8 nel 2018).

Trend di consenso

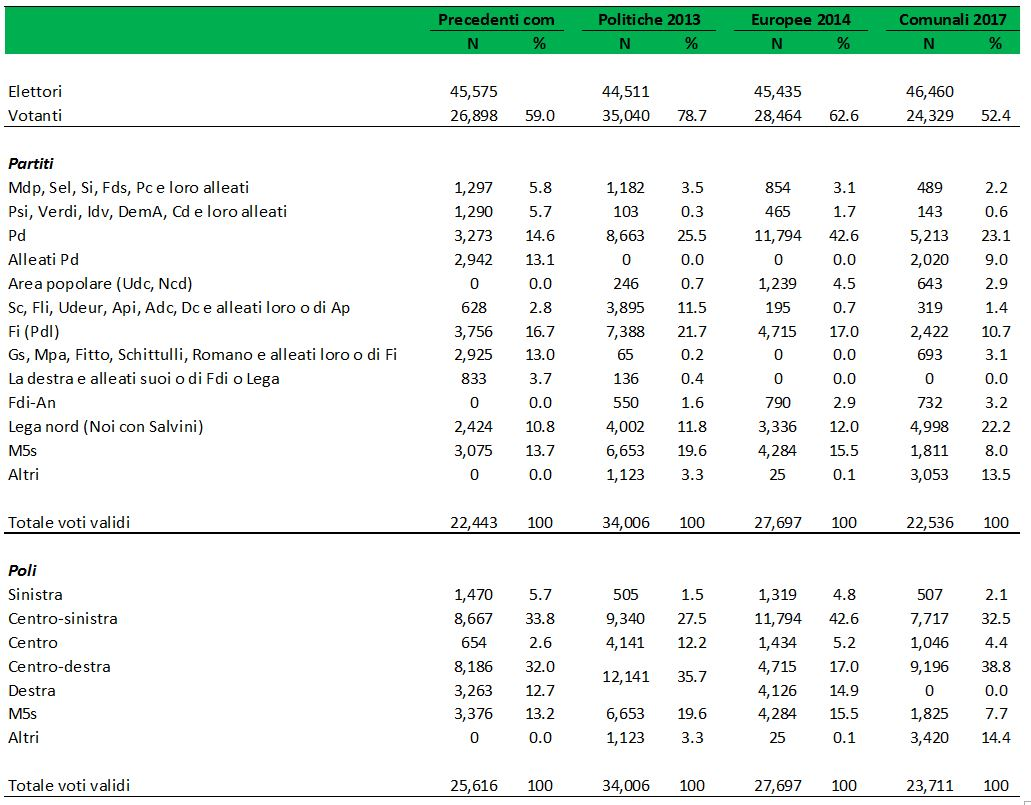

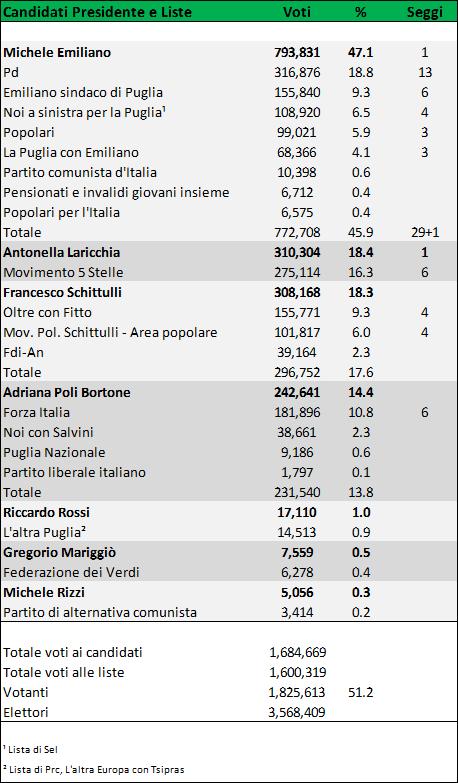

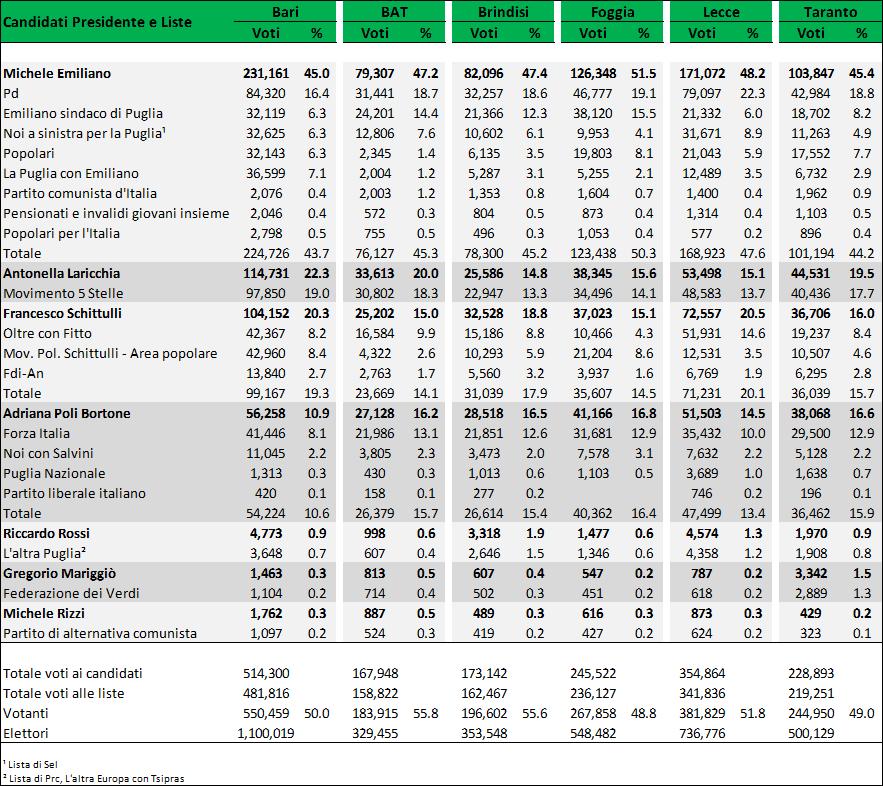

Passando ad analizzare i risultati elettorali, possiamo osservare in Tabella 1 come, se tra le politiche del 2013 e quelle del 2018 il consenso ottenuto dal centrosinistra non sia variato sostanzialmente (-1.3%), il supporto al centrosinistra alle comunali appare invece significativamente calato a distanza di cinque anni (-7.6%). In particolare, se osserviamo il consenso che i cittadini di Vicenza avevano accordato al PD ed alle liste ad esso collegate, possiamo osservare che l’anello debole della coalizione sia stato proprio il primo (che vede ridotti di quasi 5 punti il proprio consenso) a dispetto delle liste civiche di centrosinistra che hanno confermato la loro forza elettorale (da 21% a 21,7%). Un tale dato sembra fare delle amministrative vicentine un caso di scuola, dove la partita è stata giocata sulle capacità e le performance degli incumbent (Fiorina 1981). Non è difficile immaginare, infatti, che la base militare Dal Molin e la bancarotta della banca popolare di Vicenza abbiano giocato un ruolo chiave nella sconfitta del centrosinistra.

Tab. 1 – Risultati elettorali per liste e coalizioni a Vicenza nelle elezioni politiche e comunali, 2013-2018[1] (clicca per ingrandire)

Se la decrescita del centrosinistra risulta significativa, l’aumento del centrodestra appare al di sopra della normalità: rispetto alle amministrative del 2013 (dove il centrodestra a traino PDL si era fermato al 27.4%), il traino leghista di Rucco ha permesso quasi di raddoppiare il consenso, facendo raggiungere alla coalizione di centrodestra il fatidico 50%. Eppure, se si osserva il trend del consenso ottenuto dal centrodestra nelle amministrative e nelle politiche, si rileva una netta correlazione tra il passare del tempo e la crescita di consenso al centrodestra, rappresentazione plastica del progressivo spostamento del baricentro politico della città.

Tra politiche ed amministrative

Come abbiamo visto nelle righe precedenti, l’analisi dei trend di consenso delle diverse forze politiche ci ha permesso di osservare, da un lato, una bocciatura secca dell’operato della giunta di centrosinistra e, dall’altro, un progressivo rafforzamento del centrodestra. Passando ora a considerare i flussi di voto tra le politiche e le amministrative 2018, ci proponiamo di fare più luce su due elementi: primo, se, e in che modo, la distribuzione di preferenze delle politiche si è ripercossa sul voto delle amministrative; secondo, quale forza politica ha favorito la mancata presenza del M5S alle elezioni amministrative.

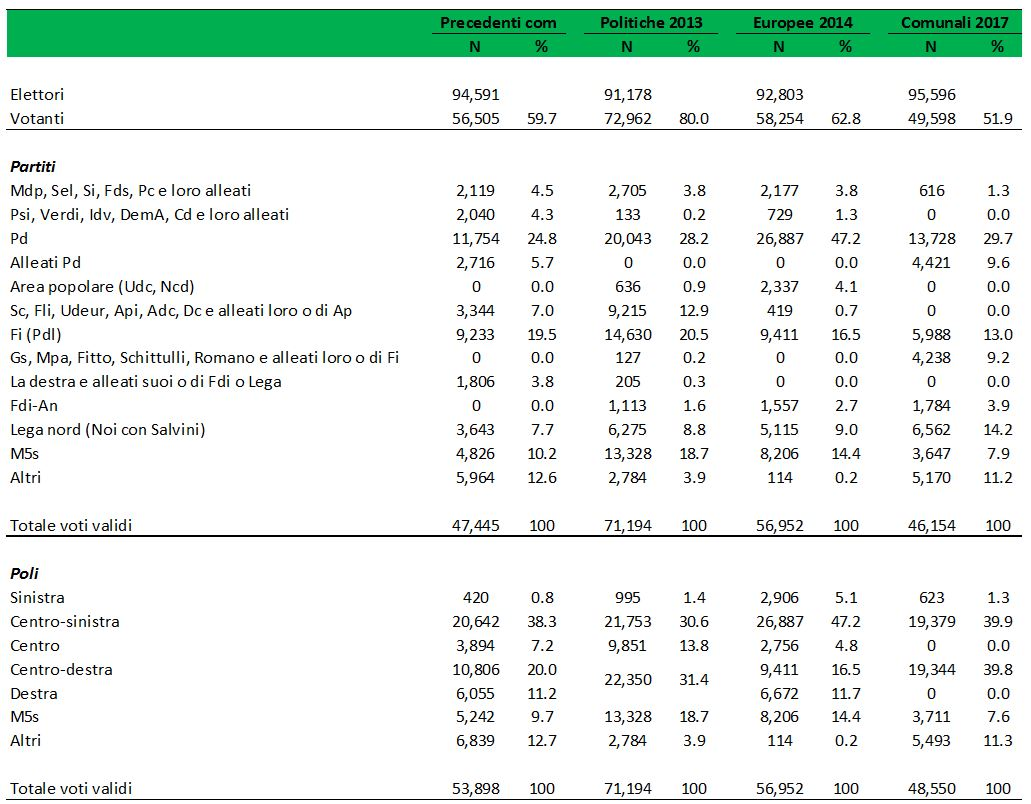

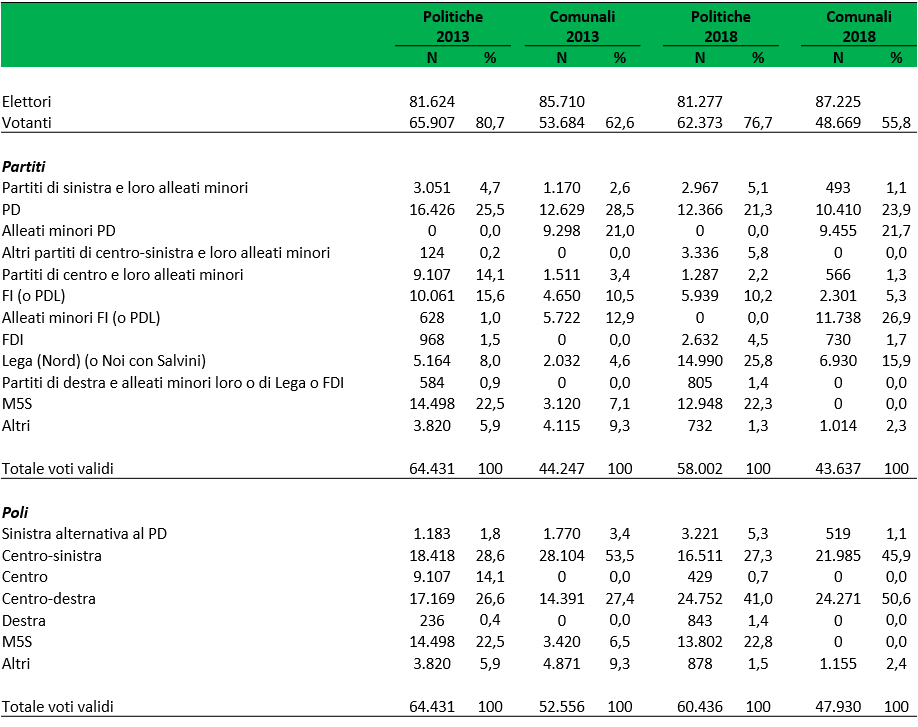

Prendendo in considerazione la Tabella 2, ci proponiamo di rispondere al primo quesito: ovvero come si è trasformata la distribuzione del consenso tra le politiche e le amministrative.

Partiamo ancora una volta dai grandi sconfitti: il centrosinistra. In questo caso possiamo vedere che quasi l’80% dei votanti del centrosinistra ha espresso le proprie preferenze anche alle amministrative per la coalizione guidata da Otello Dalla Rosa. Tra il 21% che ha invece cambiato preferenza vediamo che l’11% ha dato il proprio voto alla coalizione di centrodestra, mentre il 9% si è rifugiato nel non voto.

Passando al centrodestra, si osserva invece una maggiore mobilità del consenso. Difatti, fatto 100 l’elettorato del centrodetra alle politiche, solo il 57% ha votato la coalizione a sostegno di Rucco, mentre un decimo ha votato il PD, e ben il un terzo non ha si è recato alle urne.

Passando a considerare come gli elettori del M5S hanno distribuito le loro preferenze alle amministrative, si conferma quanto già notato in altri contributi (si veda ad esempio Martocchia Diodati 2017) e peraltro confermato a livello nazionale dall’alleanza gialloverde: gli elettori del M5S, tra tutti i partiti ad esclusione del M5S, preferiscono la Lega Nord. Difatti, se nessuno degli elettori del M5S alle politiche a votato FI alle amministrative e solo il 7% ha votato per il PD, ben il 25% ha espresso la propria preferenza per la Lega.

Tab. 2 – Flussi elettorali a Vicenza fra politiche e comunali del 2018, destinazioni[2] (clicca per ingrandire)

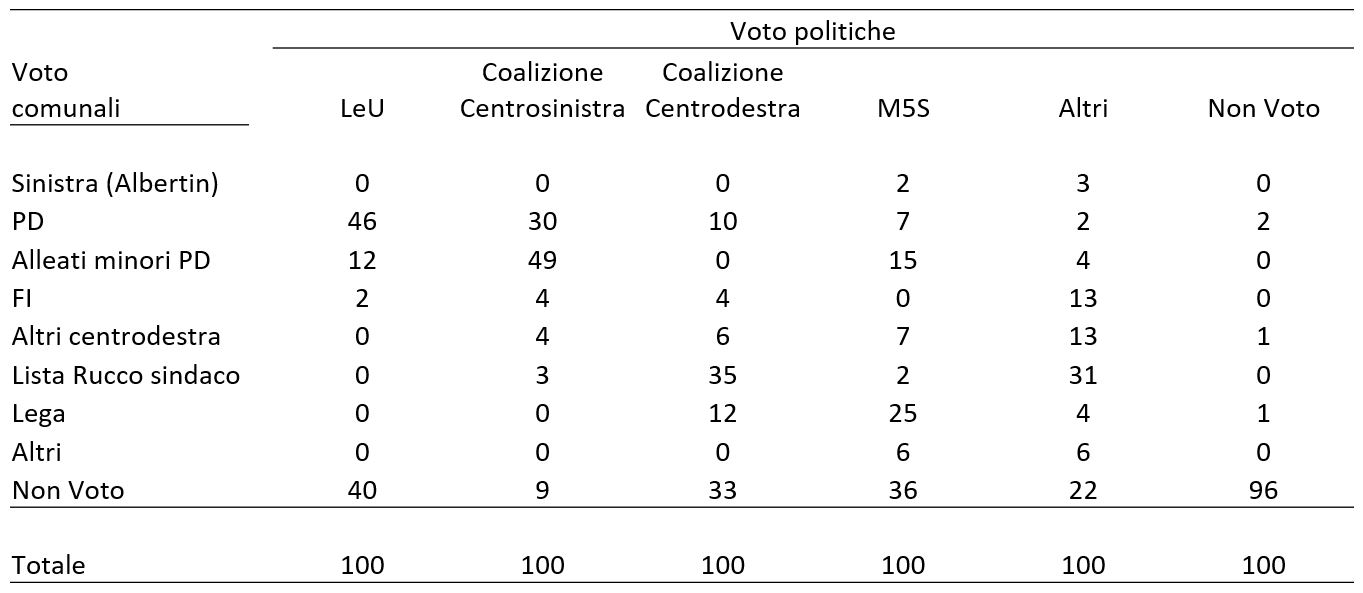

I flussi riportati in Tabella 3 confermano, ed in qualche modo qualificano, quanto riportato in Tabella 2 e quanto già discusso in precedenza sui trend di voti.

Innanzitutto, le informazioni ricavate dalla Tabella 3 permettono di comprendere in maniera più dettagliata la sconfitta del centrosinistra vicentino. Infatti, non solo c’è stata una decrescita sostanziale del consenso tra le comunali 2013 e quelle del 2018, ma il punto di debolezza che non ha permesso ad Otello Dalla Rosa di replicare il lavoro fatto all’epoca da Achille Variati (sindaco uscente di centrosinistra) è l’incapacità di allargare a destra il perimetro del consenso del centrosinistra locale rispetto a quello delle politiche: infatti, solo il 12% degli elettori del centrosinistra alle comunali proviene dall’elettorato del centrodestra delle politiche.

Tali risultati permettono anche di comprendere quale sia stata la vera forza propulsiva del centrodestra: riuscire da un lato a sottrarre voti al centrosinistra grazie a FI e alle liste civiche e, dall’altro, a farsi catalizzatori del consenso del M5S grazie alla Lega e alle liste civiche. Basti pensare che ben il 34% del consenso di Forza Italia ed il 16% del consenso delle liste civiche di centrodestra proviene dagli elettori del PD delle politiche, mentre il 27% del consenso delle liste civiche ed addirittura il 51% dei voti della Lega provengono dal bacino del M5S delle politiche. Tale scenario rivela che, come per il centrosinistra il principale elemento di debolezza è stato l’incapacità di allargare a destra il proprio perimetro elettorale, per il centrodestra vicentino, invece, è stata proprio la capacità di acquisire voti dal bacino (meno, in termini assoluti) del centrosinistra e (di più, sempre in termini assoluti) da quello del M5S.

Tab. 3 – Flussi elettorali a Vicenza fra politiche e comunali del 2018, provenienze (clicca per ingrandire)

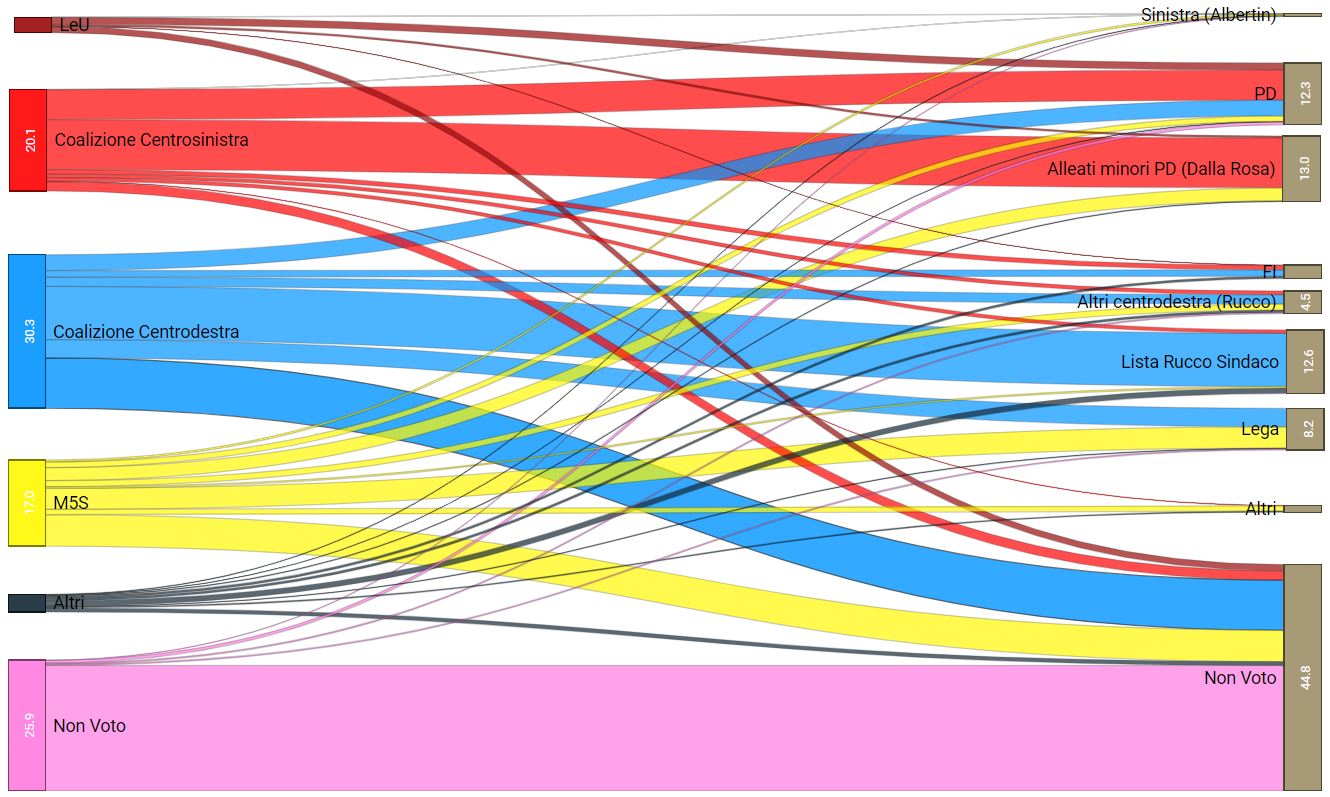

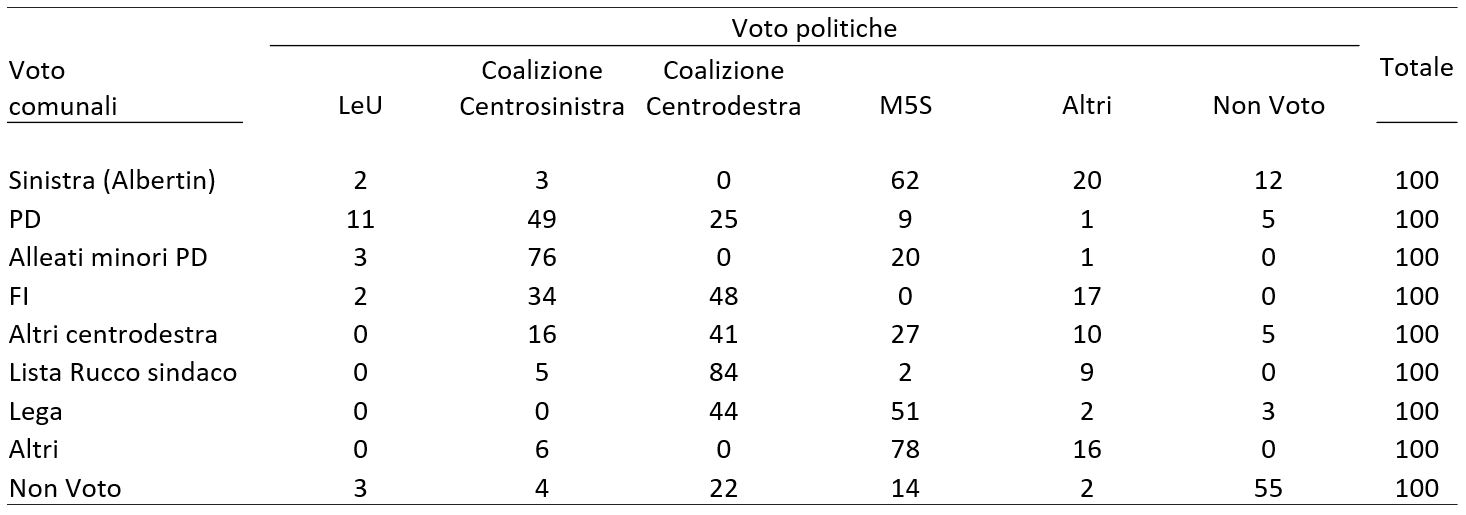

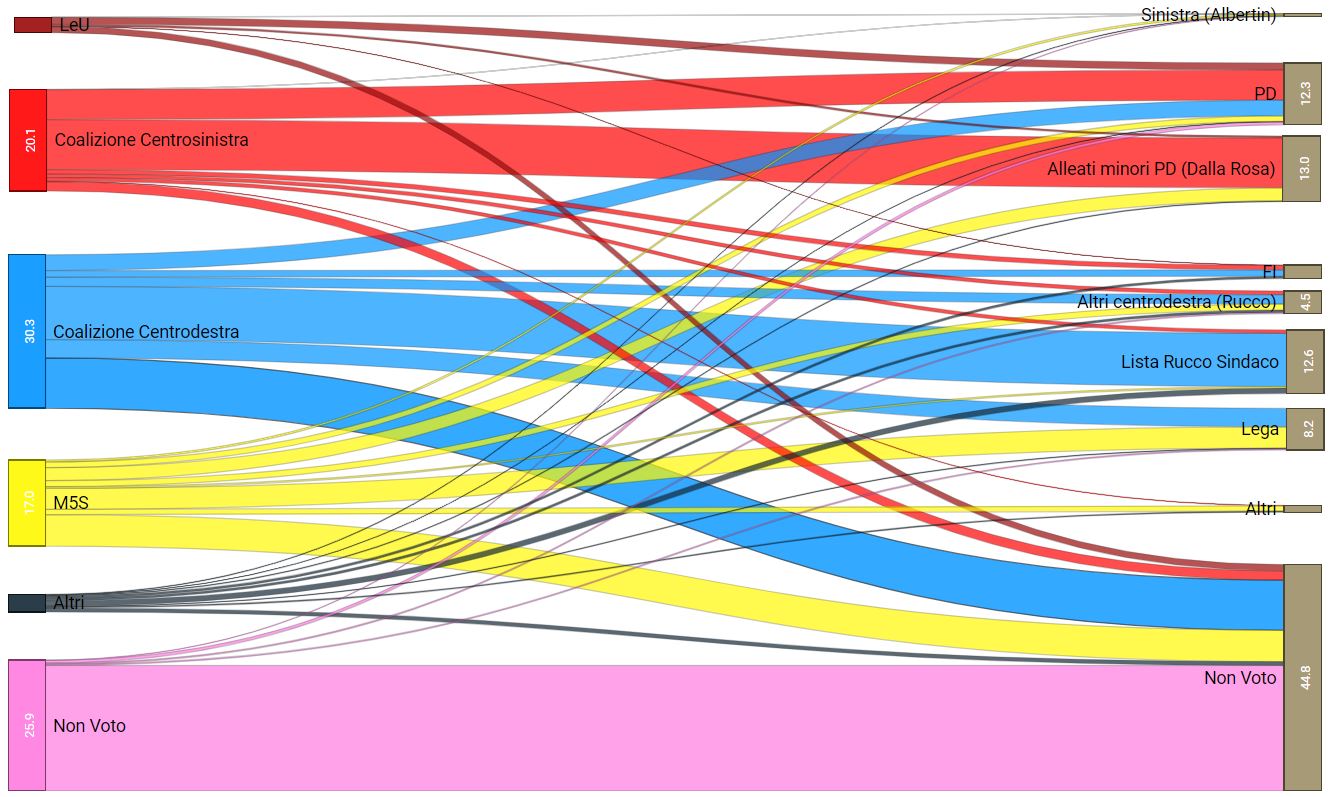

Il diagramma di Sankey visibile sotto (Fig. 1) mostra in forma grafica le nostre stime dei flussi elettorali a Vicenza. A sinistra sono riportati bacini elettorali delle politiche, a destra quelli delle comunali. Le diverse bande, colorate in base al bacino di provenienza alle politiche, mostrano le transizioni dai bacini delle politiche a quelli delle comunali. L’altezza di ciascuna banda, così come quella dei rettangoli dei diversi bacini elettorali all’estrema sinistra e destra, è proporzionale al relativo peso sul totale degli elettori. Osservando il diagramma, saltano subito all’occhio il grande flusso dal centrodestra delle politiche al non voto delle comunali, che pesa il 10% dell’elettorato vicentino, e le differenti scelte operate dagli elettori del M5S, che in maggioranza si sono indirizzati su astensione e Lega, contribuendo, in maniera decisiva, al successo al primo turno di Rucco.

Fig. 1 – Flussi elettorali a Vicenza fra politiche (sinistra) e comunali (destra) del 2018, percentuali sull’intero elettorato (clicca per ingrandire)

Conclusioni

A conti fatti, due sono gli elementi che hanno agevolato in maniera rilevante la riconquista del governo di Vicenza: l’incapacità di allargare il proprio perimetro elettorale da parte del PD e l’assenza del Movimento 5 Stelle dalla competizione cittadina.

Difatti, la debolezza del centrosinistra cittadino, che ha perso oltre 7 punti percentuali rispetto al 2013, non ha permesso ad Otello Dalla Rosa di replicare le performance elettorali del suo predecessore. Abbiamo già osservato come tale debolezza possa essere stata causata da dieci anni di amministrazione caratterizzati da eventi complessi e problematici come la vicenda della Popolare di Vicenza e della base militare dal Molin. Eppure, l’elemento chiave per spiegare la vittoria al primo turno del centrodestra a guida leghista non sembra risiedere solamente nella debolezza del centrosinistra locale.

Al contrario, sembra trovare le proprie radici nella mancata partecipazione alle elezioni del M5S. Basti pensare che più del 50% dei voti guadagnati dalla Lega Nord e più di un quarto del consenso delle liste civiche a supporto di Rucco derivano proprio dal movimento pentastellato. Non solo, quindi, come veniva ipotizzato in introduzione di questo nostro contributo, il M5S è stato determinante per la vittoria di Rucco al primo turno abbassando il turnout elettorale. Al contrario, i flussi elettorali hanno dimostrato come le scelte politiche degli elettori del M5S, non ancora influenzati dell’instaurazione del Governo gialloverde a livello nazionale, dimostrino chiaramente una elevata vicinanza (quantomeno in termini di elettorato) tra i due partiti.

Riferimenti bibliografici

De Sio, L., Emanuele, V., Maggini, N. e Paparo, A. (2018), ‘Il risultato? Ancora il clima del 4 marzo, ma il M5S (come nel 2013) non rende bene alle comunali’. https://cise.luiss.it/cise/2018/06/11/come-nel-2013-il-m5s-non-rende-alle-elezioni-comunali-mentre-il-centrosinistra-rende-addirittura-meglio-che-alle-politiche/

Fiorina, M. (1981), Retrospective Voting in American National Elections, New Haven, Yale University Press.

Goodman, L. A. (1953), ‘Ecological regression and behavior of individual’, American Sociological Review, 18, pp. 663-664.

Martocchia Diodati, N. (2017) ‘Monza e Legnano: da punti di partenza uguali a risultati diversi. I risultati e i flussi elettorali’, in Paparo, A. (a cura di), La rinascita del centrodestra? Le elezioni comunali 2017, Dossier CISE(9), Roma, Centro Italiano Studi Elettoriali, pp. 103-112.

Schadee, H.M.A., e Corbetta, P., (1984), Metodi e modelli di analisi dei dati elettorali, Bologna, Il Mulino.

NOTA METODOLOGICA

I flussi presentati sono stati calcolati applicando il modello di Goodman (1953) alle 112 sezioni elettorali del comune di Vicenza. Seguendo Schadee e Corbetta (1984), abbiamo eliminato le sezioni con meno di 100 elettori (in ognuna delle due elezioni considerate nell’analisi), nonché quelle che hanno registrato un tasso di variazione superiore al 15% nel numero di elettori iscritti (sia in aumento che in diminuzione). Si tratta di 5 unità in tutto. Il valore dell’indice VR è pari a 7,6.

[1]Nella parte superiore della tabella sono presentati i risultati al proporzionale; nella parte inferiore si usano i risultati maggioritari. Nella parte superiore, ciascuna riga somma i risultati dei relativi partiti, a prescindere dalla coalizione della quale facessero parte. Nella parte inferiore, invece, si sommano i risultati dei candidati (sindaco o di collegio), classificati in base ai criteri sotto riportati. Per le politiche 2013, abbiamo considerato quali i voti raccolti ai candidati quelle delle coalizioni (che sostenevano un candidato premier).

Criteri per l’assegnazione di un candidato a un polo: se un candidato è sostenuto dal PD o da FI (o il PDL) è attribuito al centro-sinistra e al centro-destra rispettivamente, a prescindere da quali altre liste facciano parte della coalizione a suo sostegno. Se un candidato è sostenuto solo da liste civiche è un candidato civico (Altri). Se una coalizione è mista civiche-partiti, questi trascinano il candidato nel loro proprio polo se valgono almeno il 10% della coalizione, altrimenti il candidato resta civico. Se un candidato è sostenuto da partiti appartenenti a diverse aree (escludendo PD e FI/PDL che hanno la priorità), si valuta il relativo contributo dei diversi poli alla coalizione del candidato per determinarne l’assegnazione (al polo che pesa di più).

Nella categoria partiti di sinistra rientrano: RifCom, PC, PCI, PAP, FDS, SEL, SI, MDP, LEU, RivCiv. Nella categoria altri partiti di centro-sinistra sono inseriti: Insieme, PSI, IDV, Radicali, +EU, Verdi, CD, DemA.

L’insieme dei candidati sostenuti da almeno una di queste liste, ma non dal PD, costituisce il polo di sinistra alternativa al PD della parte inferiore della tabella. Il polo di centro-sinistra somma, invece, i candidati nella cui coalizione compare (anche) il PD.

Nella categoria partiti di centro rientrano: NCI, UDC, NCD, FLI, SC, CivP, NCD, AP, DC, PDF, PLI, PRI, UDEUR, Idea. Il polo di centro è formato da candidati sostenuti da almeno uno di questi.

Nella categoria partiti di destra rientrano La Destra, MNS, FN, FT, CPI, DivB, ITagliIT. Il polo di destra somma i candidati sostenuti da almeno uno di questi o da Lega o FDI, ma non da FI/PDL. Il polo di centro-destra, invece, è la somma dei candidati nella cui coalizione compare (anche) FI (o il PDL).

[2] Ringraziamo l’Ufficio Elettorale del comune di Vicenza per averci messo a disposizione i dati di politiche e comunali 2018 per sezione.