(Articolo pubblicato su ‘Questioni Primarie’ n. 5 del 4 maggio 2017)

Con oltre 50 punti di vantaggio, Renzi ha stravinto le primarie del Partito Democratico. Per ritrovare un simile scarto dobbiamo tornare alle primarie fondative del 2007. Allora Veltroni vinse con oltre il 75% dei voti. La classe dirigente del partito era tutta schierata a sostegno dell’ex Sindaco di Roma. Per questo, come anche nel caso delle prime primarie di coalizione, quelle che incoronarono Prodi nel 2005, si parlo di ‘primarie di legittimazione’. Un bagno di popolo utile a compattare il partito (o la coalizione) e rilanciarlo in vista delle successive elezioni. Negli anni seguenti, con l’istituzionalizzazione dello strumento delle primarie per la selezione delle cariche monocratiche a tutti i livelli (nazionale, regionale, comunale), il partito passò gradualmente dall’iniziale logica consensuale a quella maggioritaria, iniziando a sperimentare le primarie ‘all’americana’, ossia competitive: la classe dirigente si divideva prima del voto, sostenendo candidati alternativi. A livello nazionale ciò avvenne per la prima volta nel 2009, con le primarie vinte da Bersani su Franceschini, e ancor più plasticamente, nel 2012, quando l’ex segretario sconfisse l’(allora) outsider Renzi e conquistò la candidatura a Premier.

Nel 2013 e nel 2017 le primarie sono state competitive solo sulla carta: in entrambi i casi infatti, il gruppo dirigente era formalmente diviso, ma il voto popolare ha sancito un (quasi) plebiscito per Matteo Renzi. Si tratta dunque di primarie che definiscono un nuovo modello ibrido rispetto al modello della legittimazione delle origini e a quello competitivo degli anni successivi. La dinamica della campagna elettorale è rimasta sostanzialmente quella del modello competitivo. Anche il profilo dei candidati, sia nel 2013 che nel 2017, rispecchia la fondamentale tripartizione del gruppo dirigente democratico già osservata alle primarie del 2009. Si affrontano, infatti, un esponente della ‘ditta’, ossia il corpaccione postcomunista, (rispettivamente: Bersani, Cuperlo, Orlando), uno sfidante in rappresentanza dell’area cattolica e dei veltroniani (Franceschini, poi Renzi), e un outsider capace di pescare voti oltre il recinto tradizionale dei democratici (Marino, Civati, Emiliano). Se dunque la dinamica competitiva è stata la stessa del 2009, non si può dire lo stesso del voto. Gli elettori, nel 2013 prima e nel 2017 poi, hanno di fatto sancito e poi confermato la nascita di un nuovo modello, quello del partito a ‘fazione predominante’. Mai come oggi il PD è stato egemonizzato da una singola ‘fazione’. (Lorazepam) E mai come oggi il partito e il suo leader sono stati così vicini all’essere considerati la stessa entità: in passato era concepibile (e poi c’è puntualmente stato) un PD senza Veltroni o senza Bersani. Oggi, piaccia o meno, un PD senza Renzi non esiste. Il voto del 30 aprile rafforza la presa del segretario sul partito, o su quello che ne rimane. Un partito indebolito dalla scissione e con una base di simpatizzanti che si è ridotta di un milione rispetto a quattro anni fa. Ma anche per questo un partito ancora più identificato con l’ex premier.

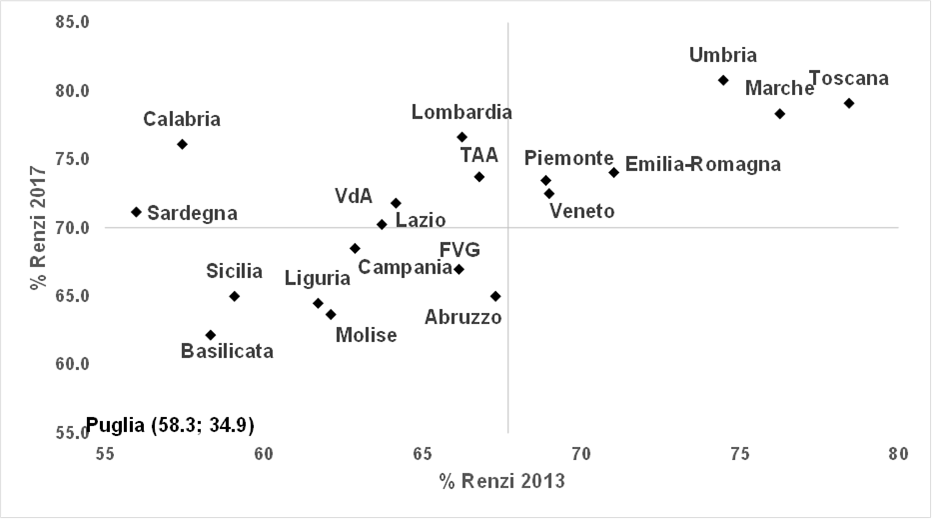

Se a livello nazionale il progressivo rafforzamento della leadership renziana tra 2013 e 2017 è indiscutibile, quale variabilità si osserva a livello regionale? In altri termini, la ‘fazione predominante’ è tale anche nei diversi contesti locali? Per scoprirlo prendiamo in considerazione quattro variabili: il voto a Renzi nei circoli del 2013 e del 2017 e il voto, sempre a Renzi alle primarie del 2013 e del 2017. Grazie a questi quattro indicatori è possibile ‘mappare’ il consenso al segretario (e, di riflesso, quello alla minoranza) nelle due arene di competizione del Congresso, ossia fra iscritti e selettori. Il primo dato da verificare è il peso della scissione e il conseguente cambiamento dei rapporti di forza a livello territoriale. Una semplice analisi di correlazione del voto a Renzi fra le 20 regioni sembra rivelare che l’abbandono di Bersani & Co. ha pesato molto di più sul partito che sul selettorato. Il coefficiente di correlazione del voto a Renzi nei circoli fra 2013 e 2017 è infatti piuttosto basso (r=0.219), mentre quello relativo alle primarie, sempre fra 2013 e 2017, è ben più alto (r=0.574). Questo semplice confronto rivela che la platea degli iscritti è profondamente cambiata con l’abbandono del gruppo dirigente bersaniano, mentre a livello del selettorato la struttura territoriale del consenso a Renzi è rimasta simile a quattro anni fa. Scendendo al livello delle singole regioni, la Figura 1 mostra il confronto fra il voto a Renzi nel 2013 e nel 2017, per regione. Sulla base della media nazionale raccolta dal segretario (67.7% nel 2013 e 70% nel 2017) la Figura può essere suddivisa in quattro quadranti, che delineano quattro diverse situazioni. Come si può chiaramente osservare, il quadrante in basso a destra è vuoto: ciò indica che Renzi nel 2017 riconferma tutte le proprie zone di forza del 2013. Infatti, tutte le regioni in cui Renzi era sopra la media nel 2013 rimangono aree di sovra-rappresentazione dell’ex premier. Si tratta del quadrante in alto a destra, dove spiccano le regioni rosse, insieme a Piemonte e Veneto. Un profilo marcatamente centro-settentrionale, quindi, consolidato nel 2017 da un marcato rafforzamento in Trentino-Alto Adige e in Lombardia (conseguenza del ticket con il lombardo Martina). L’unica ‘eccezione meridionale’ è rappresentata dalla Calabria, dove Renzi ottiene un plebiscitario 75.5%, oltre 18 punti in più del 2013. Quasi tutte le altre regioni meridionali (assieme alla Liguria, regione di Orlando), figurano invece nel quadrante in basso a sinistra, confermandosi aree di relativa debolezza di Renzi. Fra queste ci le sole due regioni in cui l’ex premier ha ottenuto una percentuale inferiore rispetto al 2013, l’Abruzzo e soprattutto la Puglia di Emiliano, unica regione in cui Renzi non vince.

Figura 1. Primarie 2013-2017, percentuale di voti a Renzi