Paese vasto e complesso, gli Stati Uniti. Gli abitanti sono 333 milioni, con una composizione etnica e demografica in rapida trasformazione. Alle ultime presidenziali gli elettori sono stati oltre 158 milioni, con un’affluenza in netta crescita rispetto al passato (66,6%, +7,4%). Eppure, in questa moltitudine, a decidere il risultato delle elezioni sono ormai poche decine di migliaia di voti sparse in una manciata di Stati chiave. È successo nel 2020 con la vittoria di Biden, e ancor prima con quella di Trump nel 2016. Tutto lascia presagire che sarà così pure nel 2024, in circostanze inedite dopo il ritiro del presidente e il lancio della candidatura della sua vice. “Non ho mai assistito ad un’elezione del genere in vita mia”, ha dichiarato Douglas Rivers, Chief Scientist di YouGov e professore a Stanford. La nuova puntata di Telescope è realizzata grazie ai dati presentati da lui e da David Brady, anche lui professore a Stanford, durante l’evento dello scorso 2 ottobre alla Luiss. Ringraziamo entrambi per averci permesso di utilizzarli in quest’articolo, che spiega perché gli americani sono così divisi e le elezioni presidenziali sistematicamente incerte, sondando possibili scenari relativi alla vittoria di Harris oppure di Trump.

Nel segno di Reagan: cos’è rimasto degli anni Ottanta?

Non esistono più i democratici e i repubblicani di una volta. Gli elettorati dei due partiti (e la percezione dei partiti stessi) sono profondamente cambiati negli ultimi decenni. Guardando alla storia recente, la svolta più dirompente è avvenuta negli anni Ottanta sotto la presidenza di Ronald Reagan. Prima di allora, i presidenti democratici venivano considerati come quelli capaci di risolvere i problemi economici. Una convinzione, tuttavia, messa a dura prova sotto la presidenza di Jimmy Carter (1976-1980), quando il Misery Index – un indicatore che combina disoccupazione e inflazione – superò il 10%. Con Reagan il cambio di passo: i repubblicani hanno acquisito più credibilità sui temi economici, ed oggi a beneficiarne è Trump.

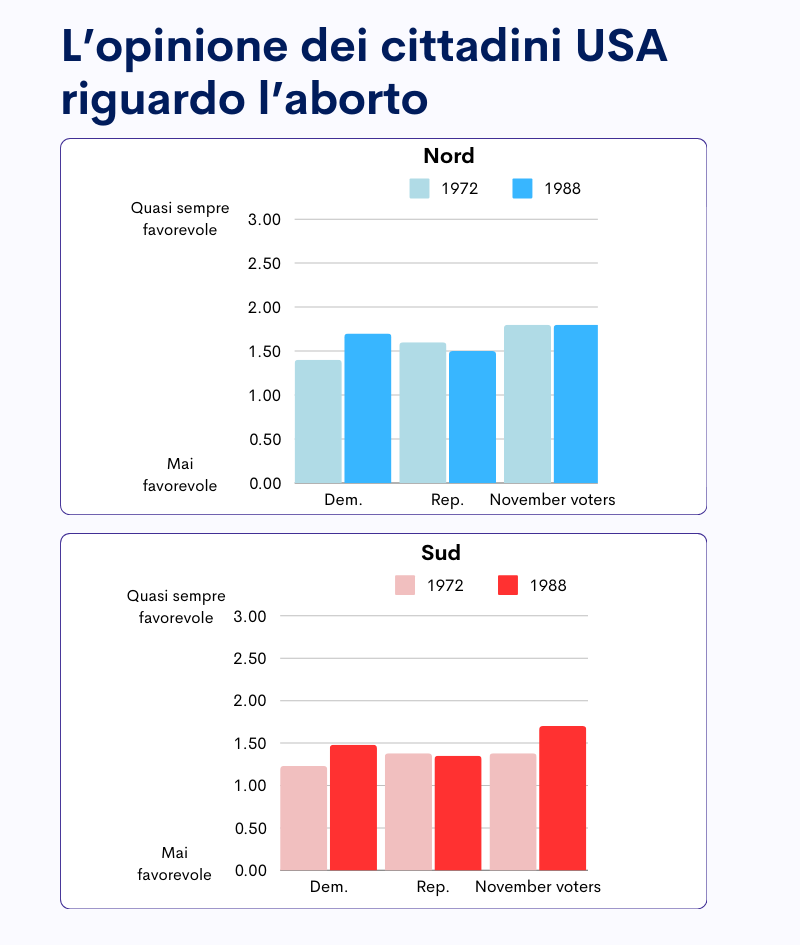

La seconda ragione di questa trasformazione è culturale, legata a temi etici come ad esempio quello, di enorme attualità, dell’aborto. Nel 1972, ai tempi di Nixon, l’elettorato repubblicano era più pro choice (favorevole alla libertà di scelta delle donne) di quello democratico, tanto nel Nord quanto nel Sud del Paese. Sedici anni dopo, proprio al termine del mandato di Reagan (1988), questo rapporto si è invertito.

Il lascito principale degli anni Ottanta, dunque, è l’inizio dello spostamento a destra dei repubblicani, con molti meno elettori moderati e conservatori che dichiarano di identificarsi tra i democratici. La tabella 2 è in tal senso emblematica, mostrando il confronto tra 1980 e 1994, quando ormai alla Casa Bianca non sedeva più Reagan ma Clinton. Parallelamente, si osserva il fenomeno speculare: l’inizio dello spostamento a sinistra del partito democratico, a cui dichiarano di identificarsi molti meno moderati e conservatori (questi ultimi pian piano più vicini ai repubblicani).

La super polarizzazione: quanto c’entra Trump?

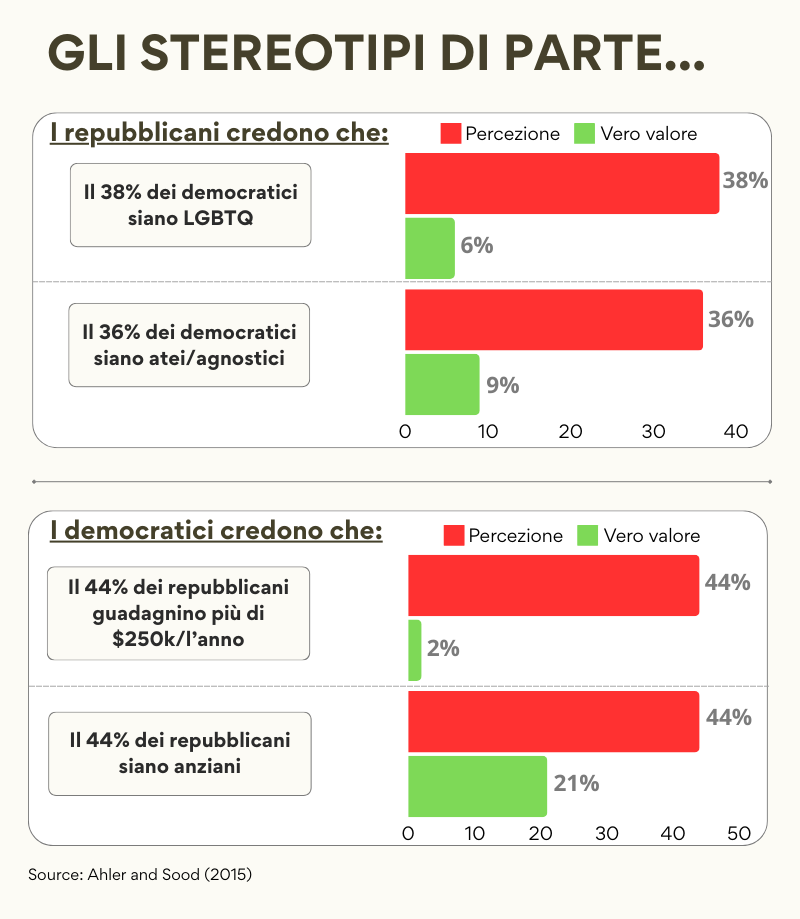

Quest’evoluzione maturerà poi negli anni successivi, in prossimità della discesa in campo di Trump. Il tycoon ha contribuito quindi ad un processo già esistente, perché ha acuito il solco tra gli elettorati dei due partiti spingendo i democratici a spostarsi più a sinistra. Lo si riscontra nei grafici sull’ideologia dei partiti tra 2012 e 2020. I democratici hanno perso ulteriormente elettori moderati e conservatori, passando dal 49 al 33%, mentre le varie componenti liberal sono cresciute dal 51 al 67%. Gli elettori americani diventano sempre più polarizzati, distanti anni luce sulle questioni più importanti, pieni di pregiudizi gli uni verso gli altri. I repubblicani credono che il 38% dei democratici appartenga alla comunità LGBT (lo è solo il 6%) e che il 36% sia ateo o agnostico (dato vero: 9%). Viceversa, i democratici credono che il 44% dei repubblicani sia composto da cittadini anziani (che pesano in realtà per circa la metà) e che guadagni più di 250.000 dollari all’anno (si tratta di appena il 2%). In un contesto del genere anche prendere decisioni al Congresso diventa difficile, vista la poca o nulla propensione al compromesso.

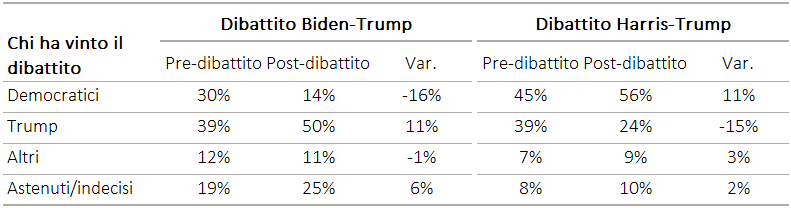

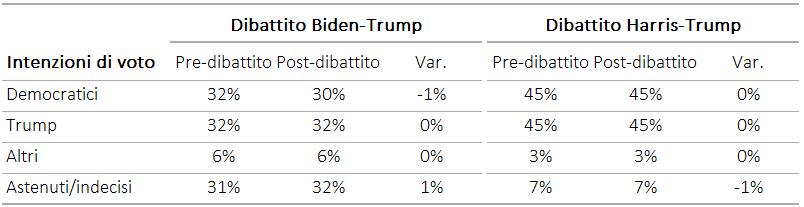

Convinzioni inossidabili? Lo (scarso) peso dei dibattiti

È chiaro, di conseguenza, che oggi chi si considera democratico o repubblicano voterà molto probabilmente per il candidato del suo partito, a prescindere dagli eventi della campagna elettorale. Prendiamo i dati di YouGov sui due dibattiti televisivi. Nel primo, andato in onda lo scorso 27 giugno, la perfomance di Biden è stata decisamente negativa, tanto da costargli la rinuncia alla candidatura dopo le forti pressioni subite dal suo partito. Eppure, a fronte di tutto ciò, dopo il dibattito il presidente aveva perso appena l’1% nelle intenzioni di voto dei democratici. Significa che Trump, grazie a quell’evento, non ha guadagnato pressoché nulla sull’avversario. Lo stesso poi è successo il 10 settembre nel secondo dibattito, ma con Kamala Harris. La vicepresidente ne è uscita molto meglio di Trump, ciononostante le intenzioni di voto non hanno fatto registrare alcun spostamento. Si noti che, tanto nel pre quanto nel post dibattito, la percentuale di indecisi o non elettori è rimasta identica: 7%. È una cifra molto bassa, che contribuisce a rendere questa un’elezione iper-competitiva. Sembrerebbe che gli americani, addirittura già a due mesi dalle elezioni, avessero le idee chiare su chi votare. Un comportamento, questo, diverso da quello che si registra in Italia, dove una quota non marginale di elettori decide invece il giorno stesso delle elezioni (Ceccarini e Diamanti 2013).

Tab. 4 – Percentuale di quanti ritengono che il dibattito TV sarà vinto (o sia stato vinto) da Biden/Harris o da Trump

Tab. 5 – Come sono cambiate le intenzioni di voto ai candidati presidenti prima e dopo ciascun dibattito

Trump ed Harris: forze e debolezze

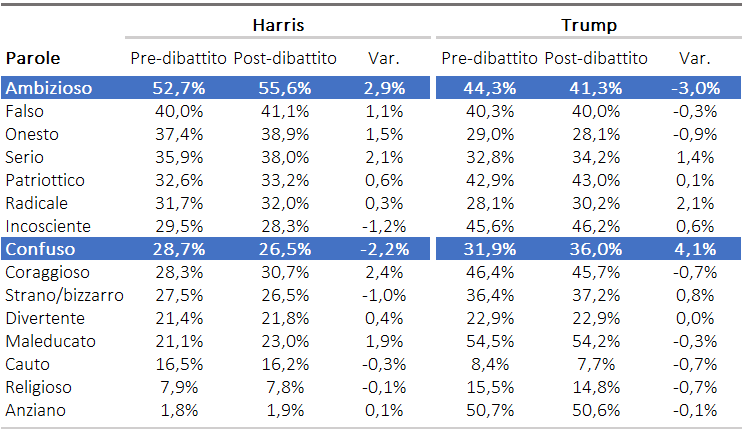

Quel che cambia velocemente nella campagna elettorale americana sono le opinioni su specifiche caratteristiche dei due candidati. Su questo il dibattito ha influito. Trump ne è uscito venendo considerato più confuso (+4,2%) e radicale (2,1%), mentre Harris come più ambiziosa (+3%) e audace (+2,4%). Il problema di Harris, oltre a quello di far parte dell’impopolare amministrazione Biden, è di essere percepita very liberal, un’etichetta che si è rafforzata dopo essere stata designata candidata, come visibile nella seconda visualizzazione: a febbraio, quando era soltanto la vice di Biden, era definita così per il 36%, appena due punti in più del presidente. Ad agosto, a cambio ormai avvenuto, la cifra sale al 42%. La strategia di dipingere Harris come una pericolosa estremista potrebbe dunque giovare a Trump, dal momento che ancora oggi gli americani si considerano in maggioranza moderati (32%) o conservatori (20%).

Tab. 6 – Percentuale di intervistati che ha menzionato ciascun aggettivo per descrivere i candidati prima e dopo il bibattito TV

Possibili scenari nell’era dell’incertezza

Gli Stati Uniti vivono questa elezione con fibrillazione. Per il Prof. Dave Brady due soli partiti non bastano in un Paese così vario, composito, con un’opinione pubblica sempre più cinica. Il rischio è di una reciproca delegittimazione tra i due schieramenti, che può sfociare persino nel non riconoscimento del risultato elettorale, come del resto è avvenuto con Trump nel 2020.

Se volessimo tracciare degli scenari, potremmo semplificare l’analisi dicendo che “tutto” passa da Kamala Harris. Di Donald Trump ben conosciamo la forza, che verosimilmente gli permetterà di ottenere anche stavolta più di 70 milioni di voti ed essere in gioco negli Stati chiave. E sappiamo pure le debolezze, che lo rendono un candidato divisivo come nessun altro. Harris, quindi: continuerà o no il suo momentum, lo slancio che l’accompagna dall’estate dopo essere diventata candidata? Oppure, come parrebbe, l’entusiasmo diminuirà, assottigliando il suo vantaggio in diversi Stati cruciali? Ciò che è certo, è che se Harris dovesse far fatica nella Sun Belt (gli Stati della cintura meridionale), non prendendo il Nevada e senza spuntarla in almeno uno tra Arizona, Georgia e North Carolina, allora non potrà permettersi di perdere neppure uno degli Stati chiave del nel Mid-West. La partita decisiva è lì, in quegli stessi territori che avevamo individuato nella puntata Telescope di marzo: Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. Come con Trump e Clinton nel 2016. Come con Trump e Biden nel 2020. A quel punto Harris sarebbe ad un soffio dalla Casa Bianca: 269 grandi elettori. Gliene mancherebbe soltanto 1. Dove potrebbe ottenerlo? Dal 2° distretto del Nebraska, in passato repubblicano ma maggiormente conteso nelle ultime tornate (hanno vinto qui sia Obama nel 2008 che Biden nel 2020). La città di Omaha, dove è nato il miliardario Warren Buffett, risulterebbe decisiva, scrivendo il finale dell’elezione più serrata nella storia americana.

nota: si ringraziano Doug Rivers e David Brady per aver messo a disposizione i dati con i quali sono stati costruiti grafici e tabelle di questo articolo