di Matteo Cataldi e Federico De Lucia

In questa tornata elettorale amministrativa si è votato in tre comuni capoluogo della cosiddetta “ex zona bianca”: si tratta di Brescia, Vicenza e Treviso. In due di queste città, il sindaco uscente era di centrodestra: a Brescia il pdiellino Paroli, a Treviso il leghista Gobbo (in realtà “facente le veci” istituzionali del vicesindaco, lo storico “sceriffo” Gentilini). A Vicenza invece, il sindaco uscente era l’esponente democratico Variati. Sia Variati che Paroli hanno scelto di ricandidarsi: a Treviso invece è Gentilini ad aver scelto di tornare in campo in prima persona.

I risultati sono stati abbastanza netti, e in tutti e tre i casi molto penalizzanti per il centrodestra. A Vicenza, l’uscente Variati è riuscito a riconfermarsi già al primo turno, con il 53,5% dei voti, mentre la sua sfidante, la leghista Dal Lago, è rimasta inchiodata ad un pessimo 26%. A Treviso è stato messo a serio repentaglio lo storico dominio del centrodestra: Gentilini non solo è sceso sotto il 50% ma è stato superato dal candidato di centrosinistra Manildo, che lo fronteggerà al ballottaggio partendo da un vantaggio di 8 punti percentuali (42,5%-34,8%). A Brescia invece è stato un vero e proprio testa a testa: Paroli e il suo sfidante, il democratico Del Bono sono appaiati al 38%, e si scontreranno fra due settimane per aggiudicarsi la carica di sindaco.

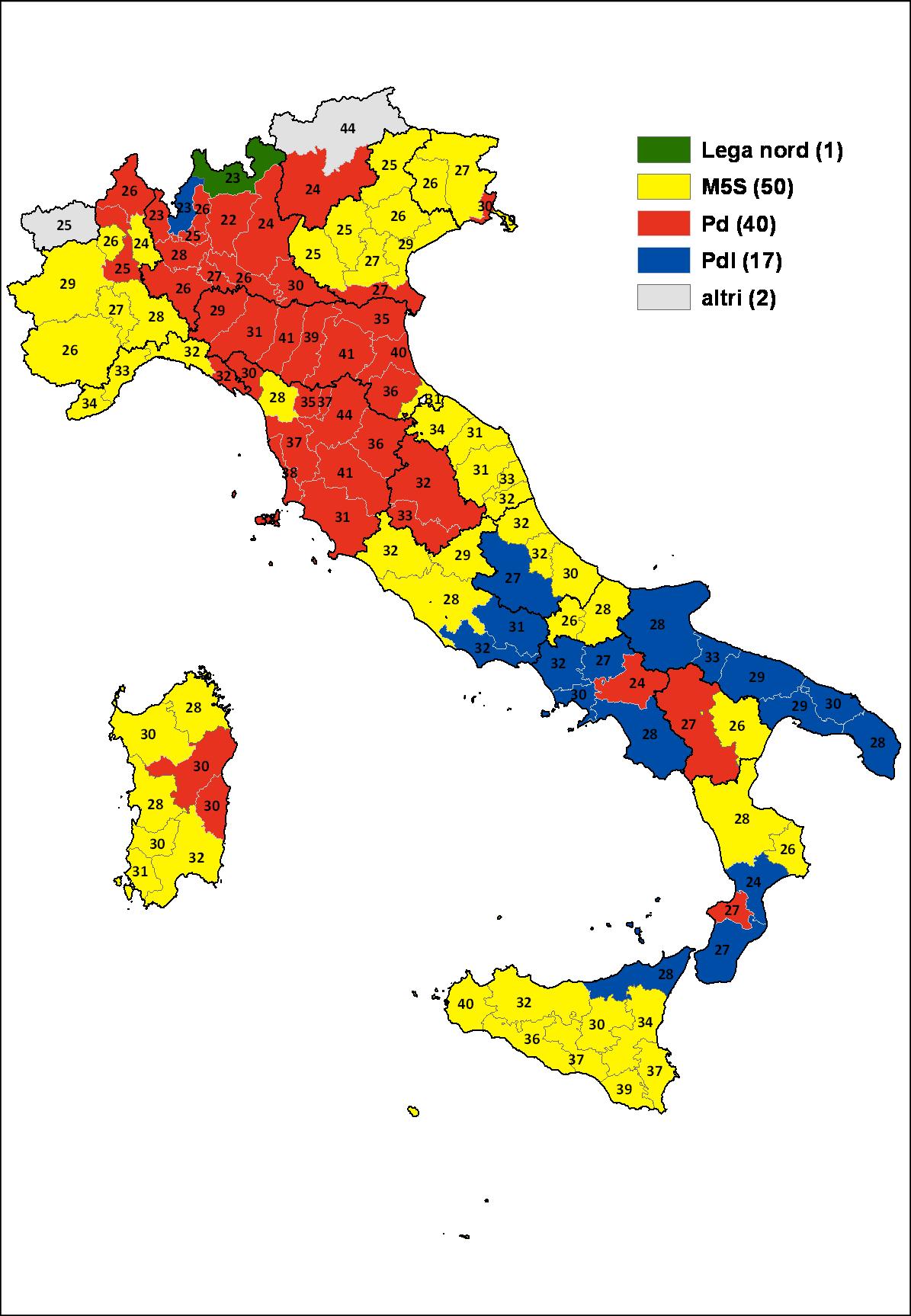

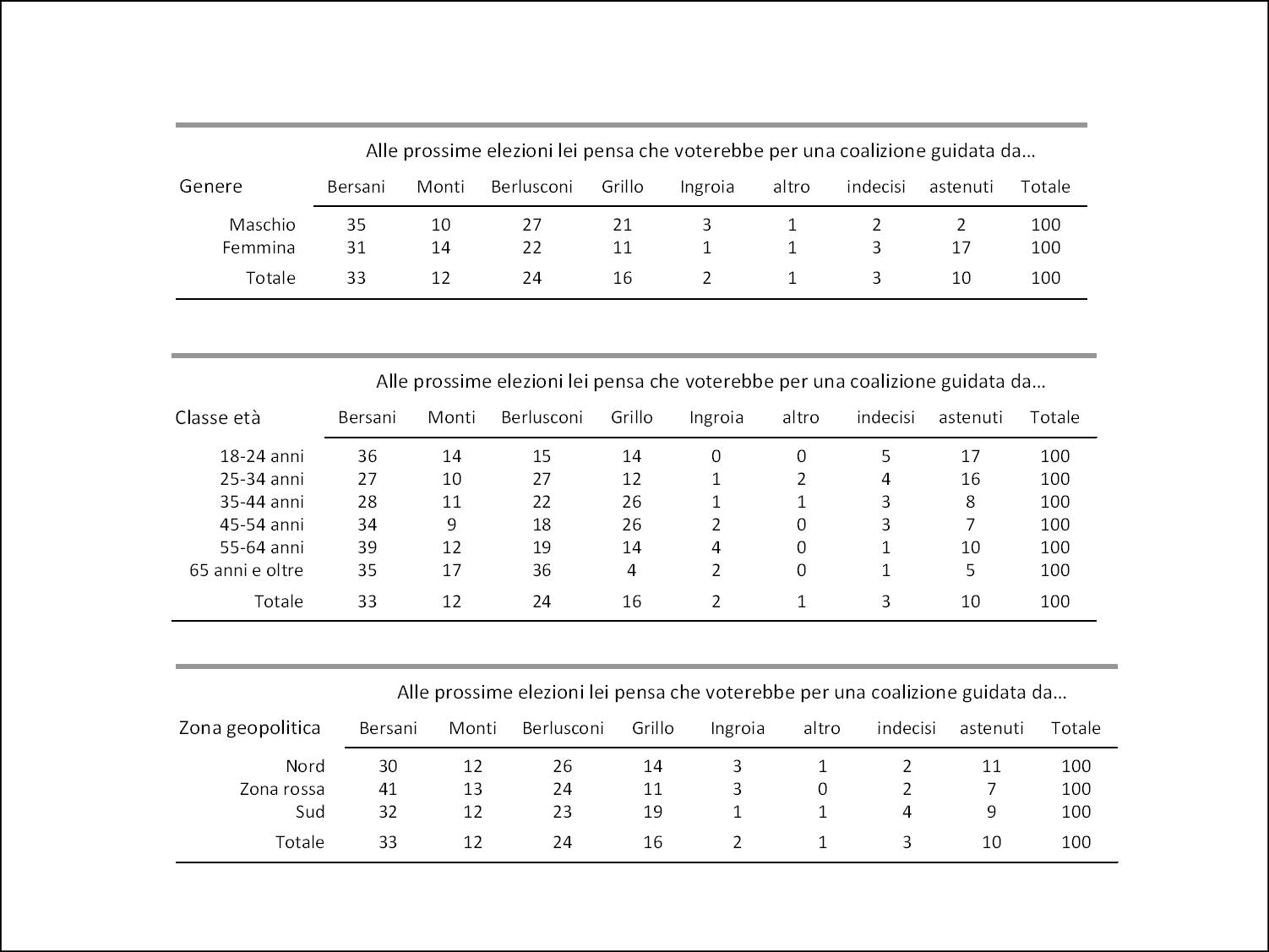

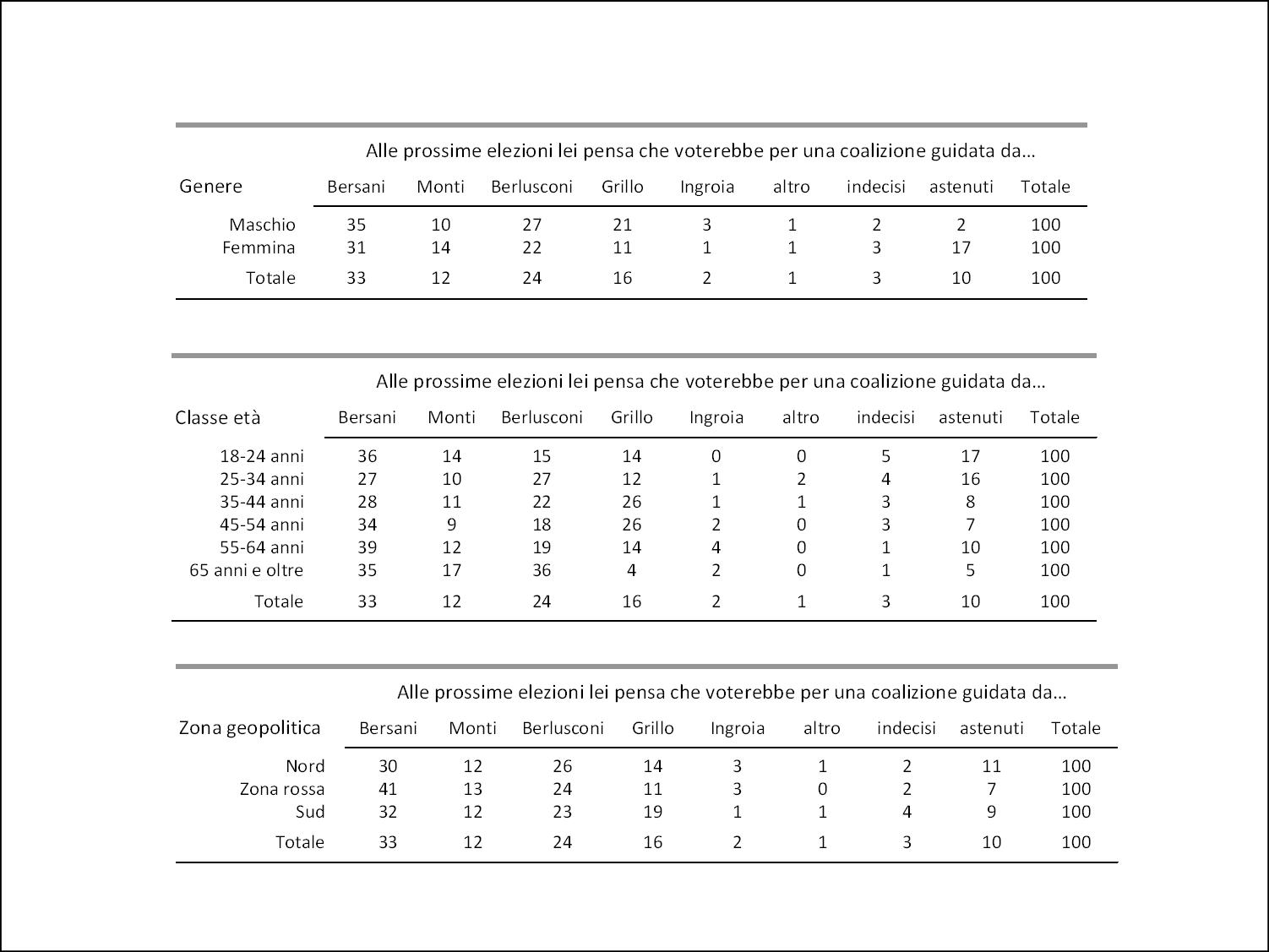

Il pessimo risultato del centrodestra appare però mitigato se a parametro non prendiamo le prestazioni delle amministrative scorse ma quelle delle politiche di febbraio. Assumendo queste ultime a paragone, è al contrario il M5S che appare in grossa difficoltà, ed i due schieramenti tradizionali a trarne beneficio. Il Movimento di Grillo ha ottenuto nei tre casi in esame un consenso pari al 7% dei voti ai candidati sindaco.

Dunque che fine hanno fatto i voti che il M5S raccolse non più tardi di tre mesi fa in occasione delle elezioni politiche? E come si spiega la ripresa della coalizione di centrosinistra? A queste e altre domande sui movimenti di voto intercorsi da febbraio ad oggi nei due capoluoghi veneti e in quello lombardo, proveremo a rispondere avvalendoci delle stime di flusso elaborate a partire dai dati di ciascuna sezione elettorale.

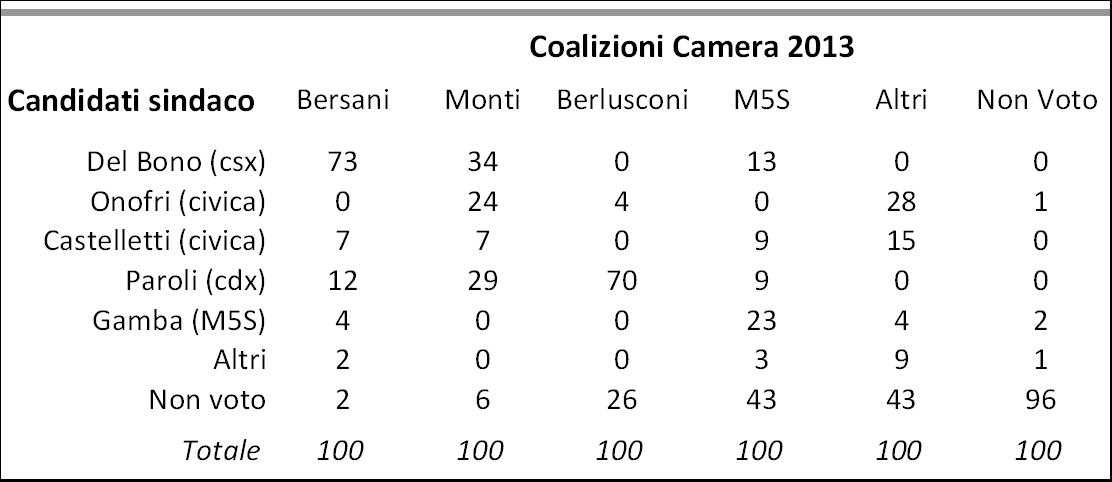

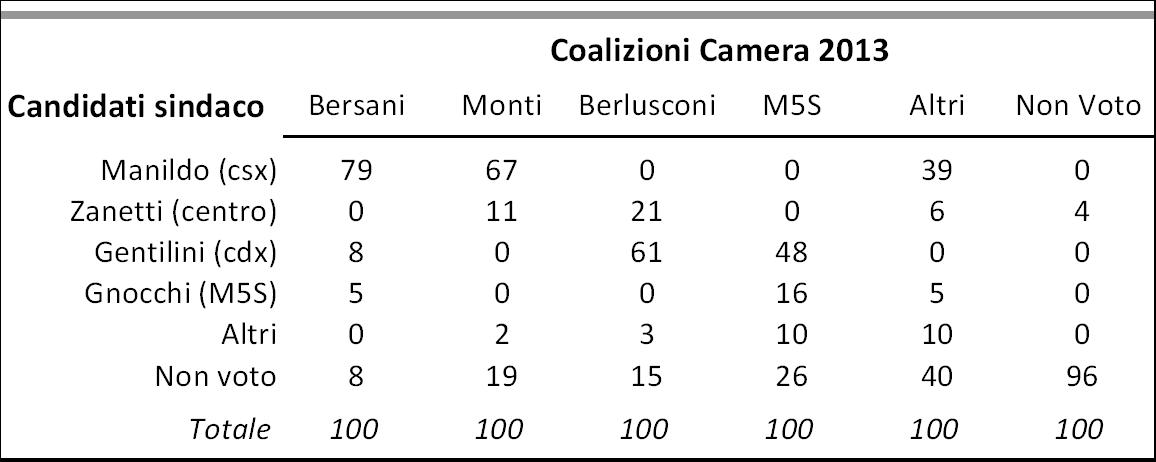

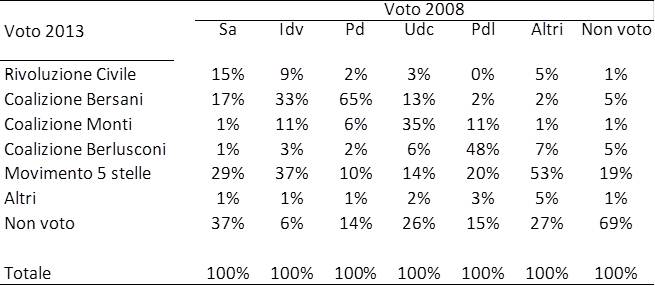

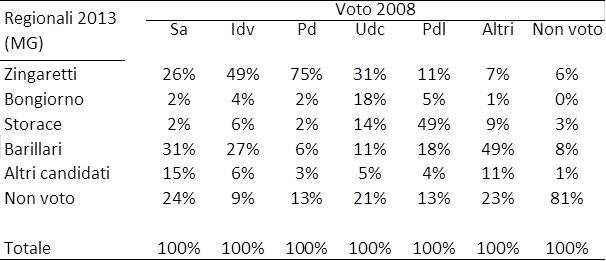

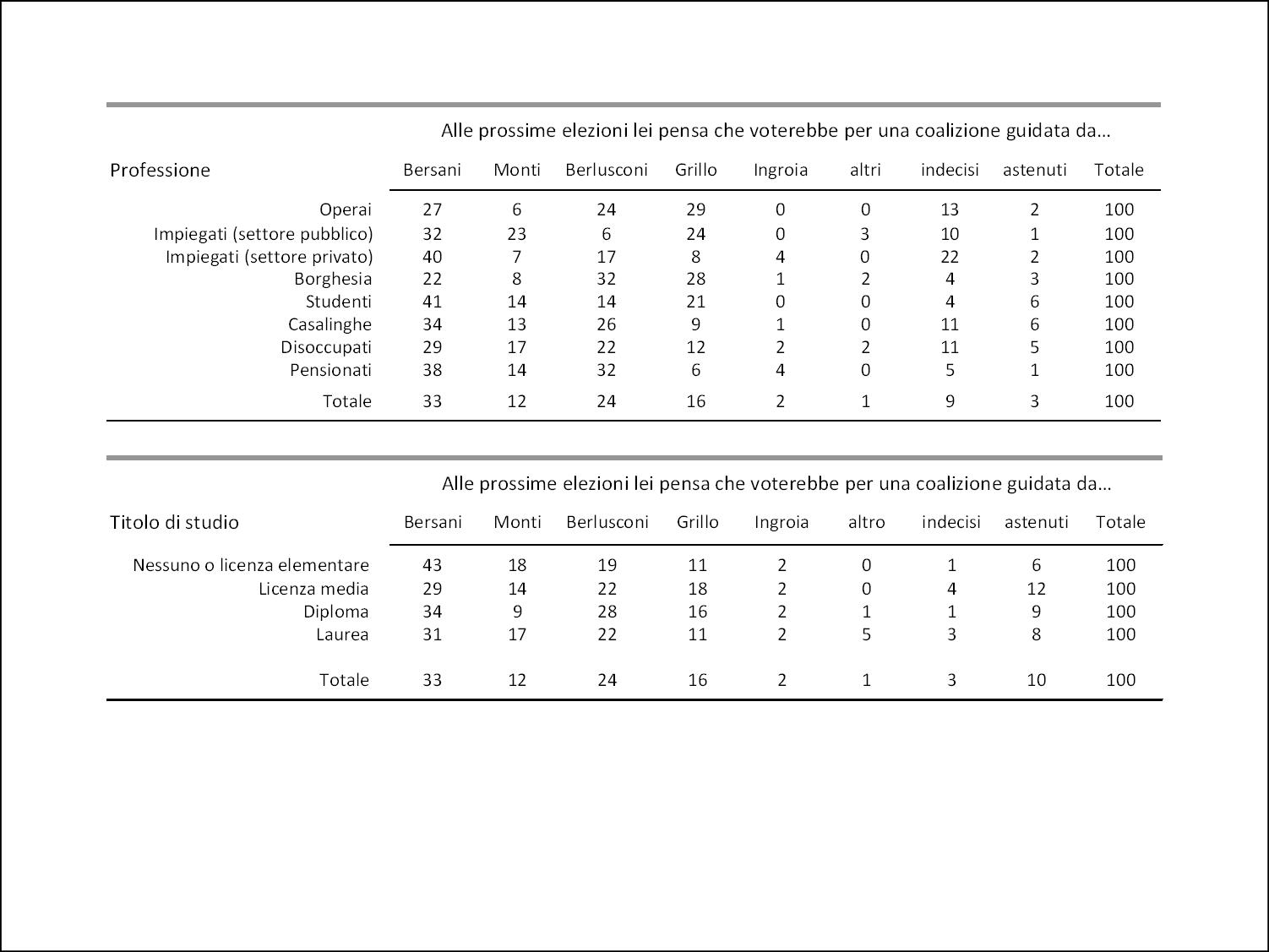

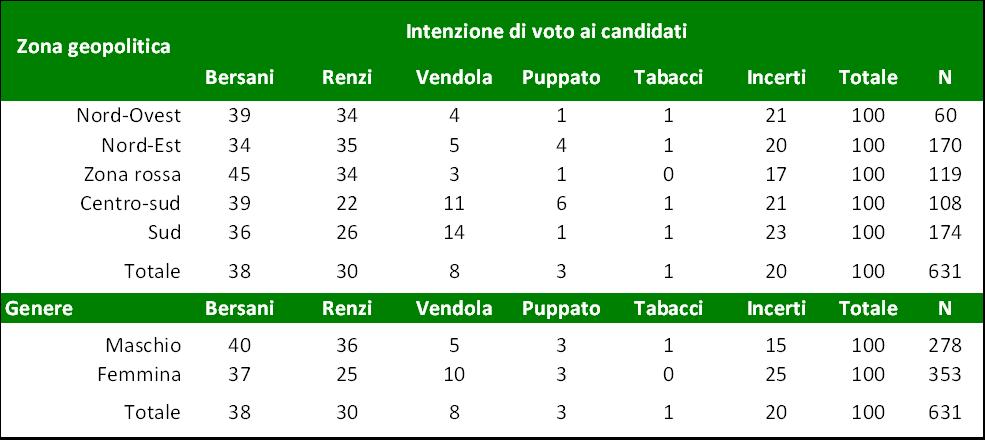

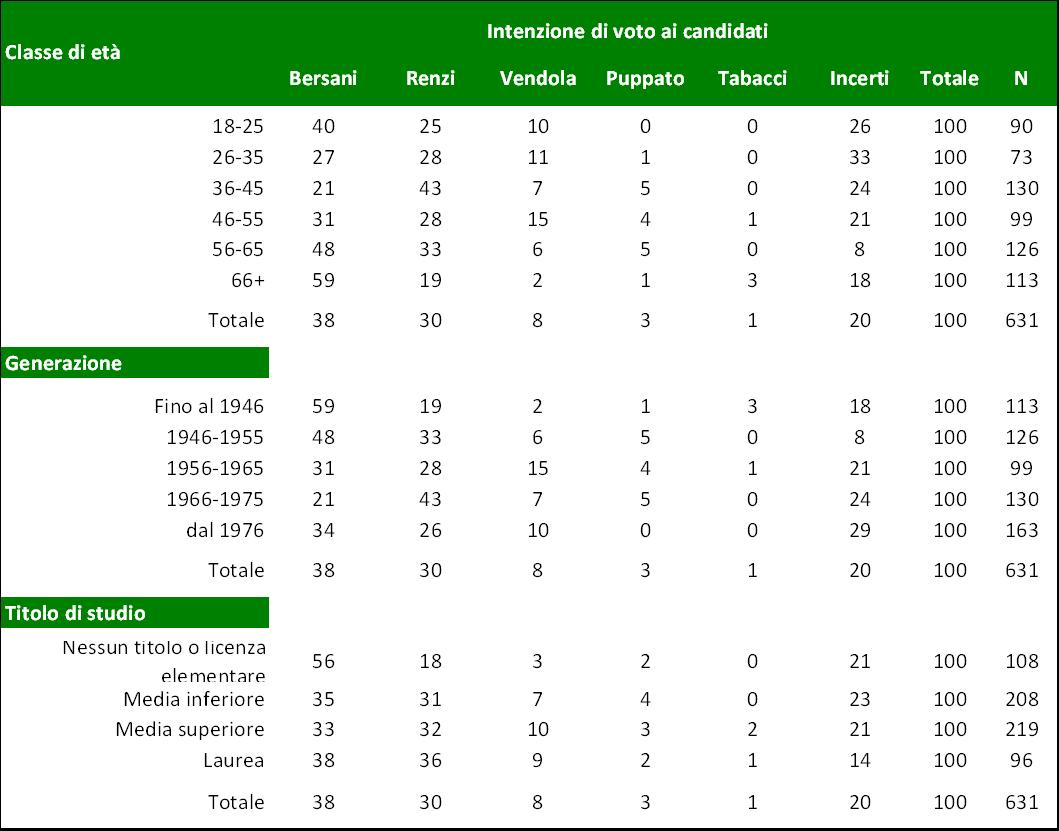

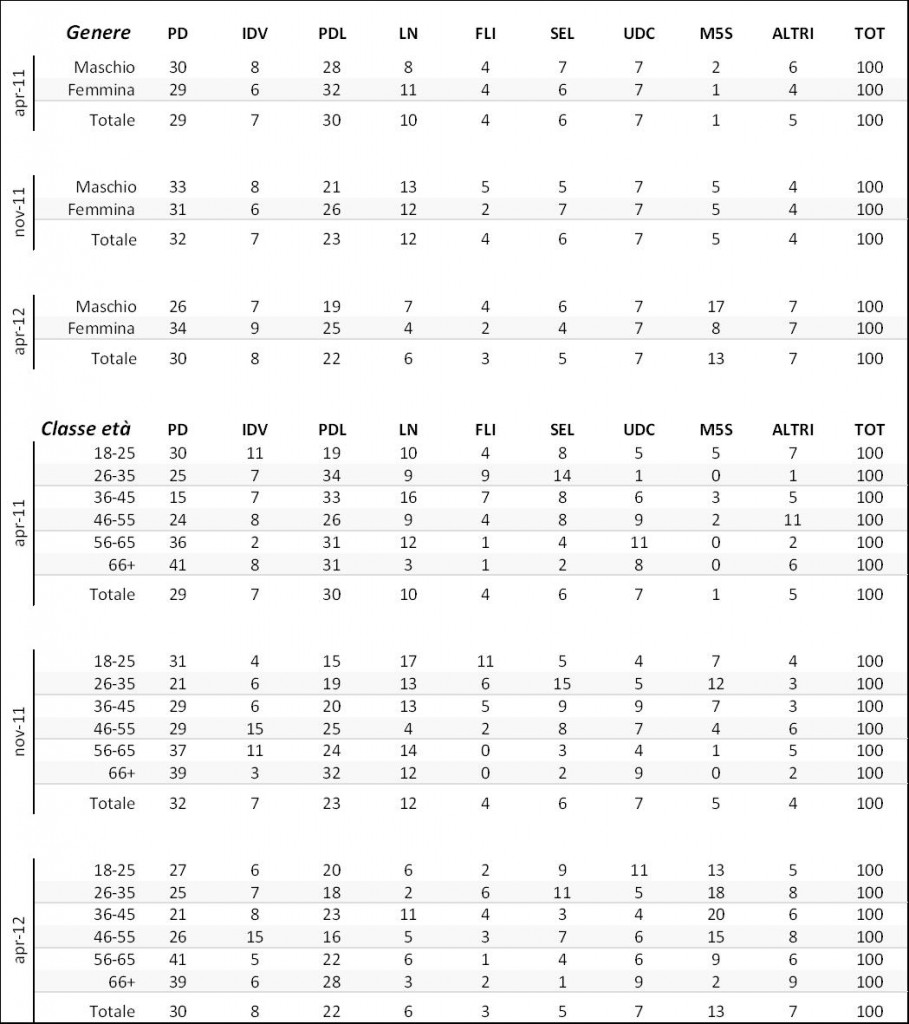

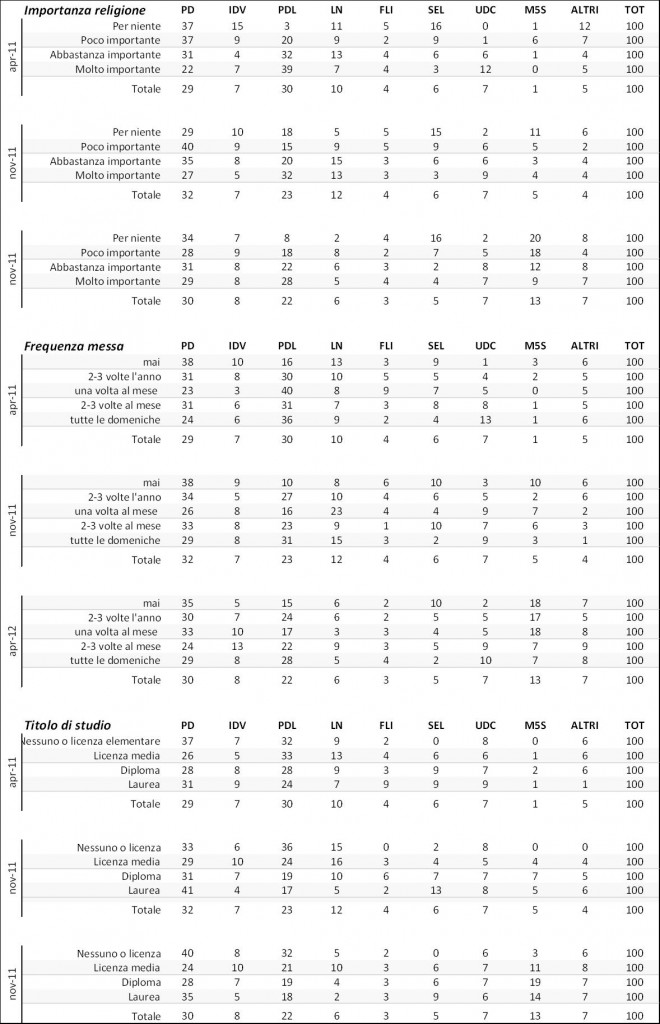

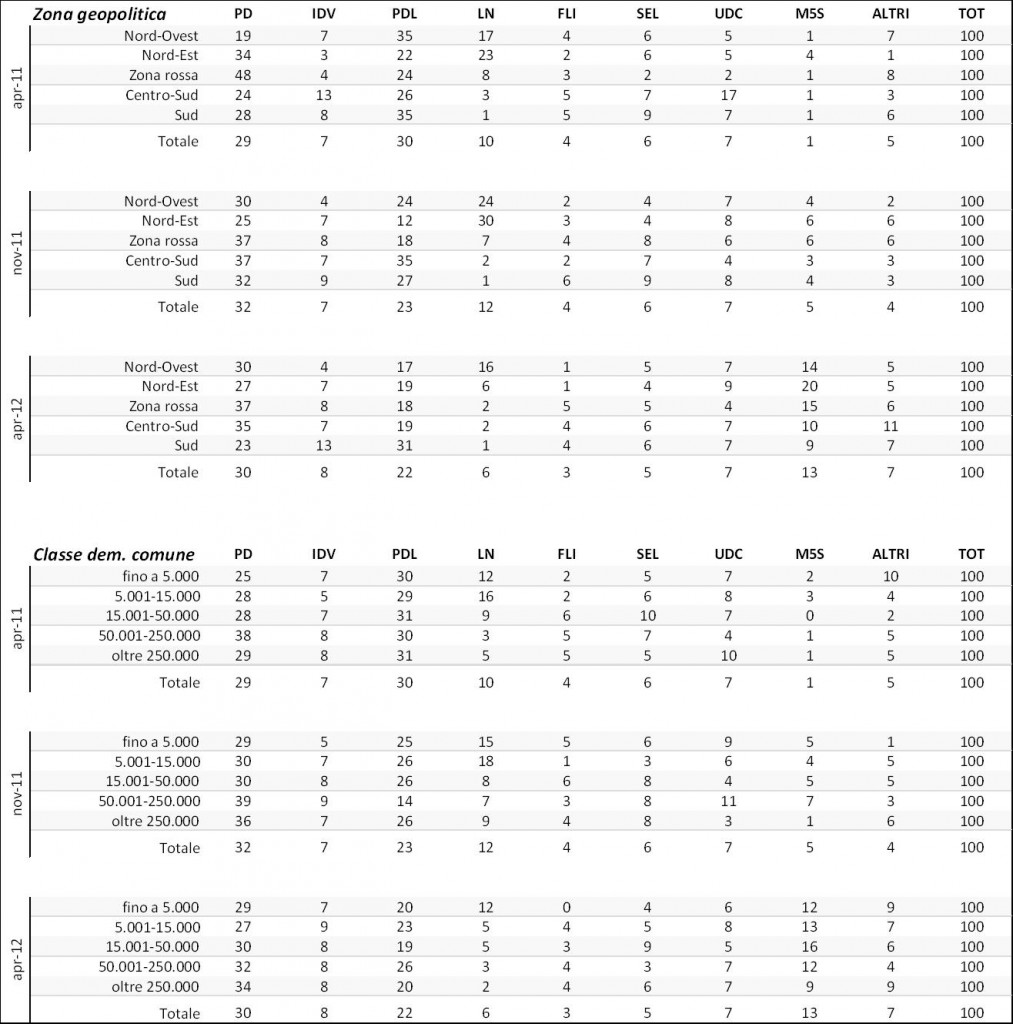

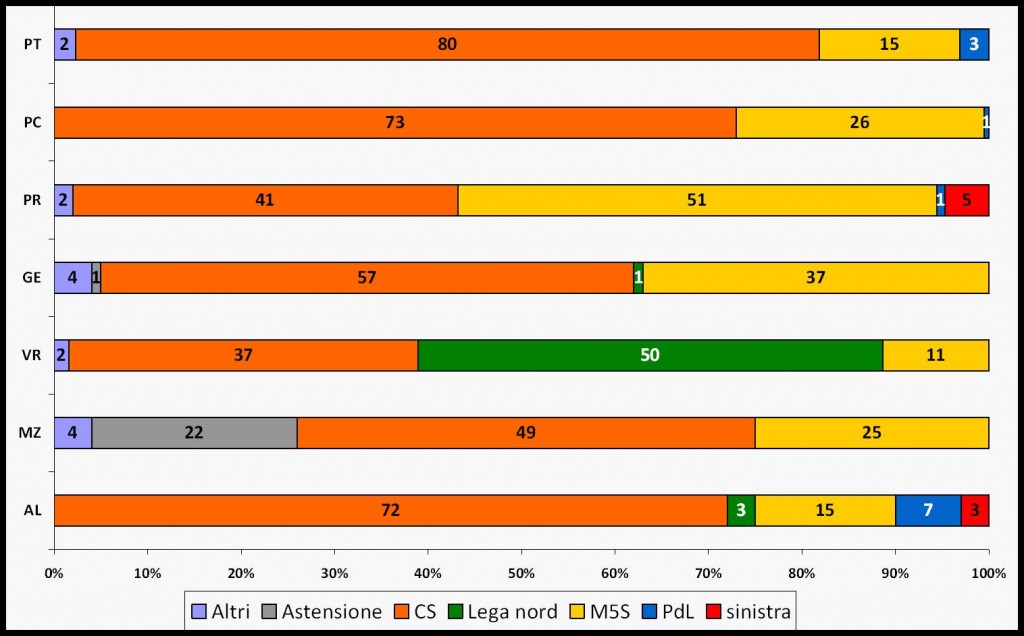

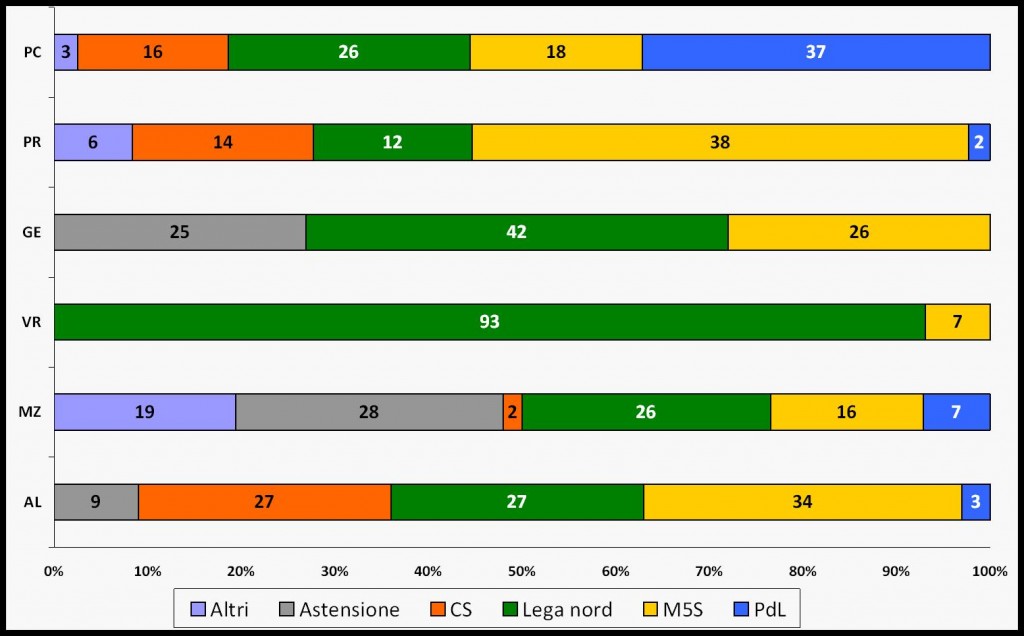

Nelle tabelle dalla 1 alla 3 sono riportate le destinazioni dei voti espressi alle politiche per le tre città. Fatto 100 il totale dei voti alle coalizioni formatesi in occasione delle elezioni per la Camera, osserviamo come quei voti si sono distribuiti tra i vari candidati sindaco.

Tabella 1 – flussi di voto a Brescia tra le elezioni politiche e le elezioni comunali: matrice delle destinazioni.

Tabella 2 – flussi di voto a Vicenza tra le elezioni politiche e le elezioni comunali: matrice delle destinazioni.

Tabella 3 – flussi di voto a Treviso tra le elezioni politiche e le elezioni comunali: matrice delle destinazioni.

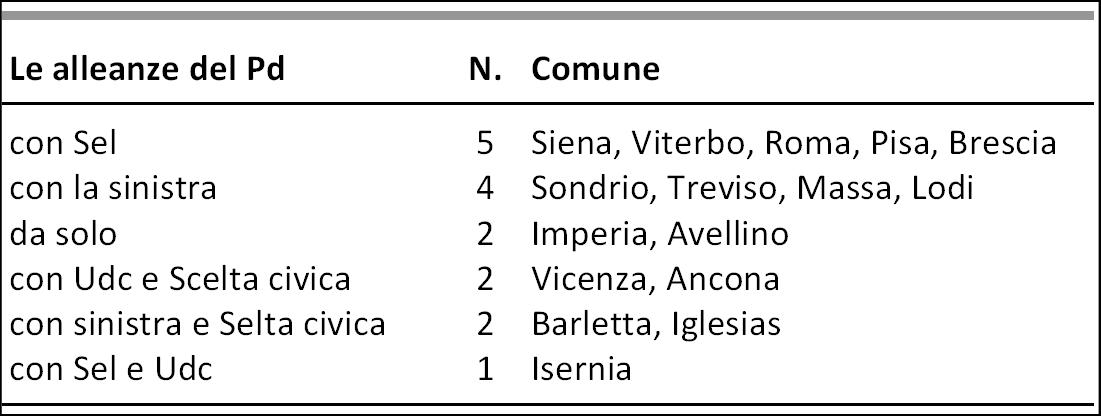

Cominciamo dal centrosinistra, che mostra un comportamento molto simile in tutti e tre i contesti in esame. I tre candidati di centrosinistra (Delbono, Variati e Manildo) riescono a trattenere una cifra di elettori superiore al 70% di coloro che alle politiche avevano votato centrosinistra. A Vicenza, dove Variati era il sindaco uscente ed è riuscito ad ottenere la riconferma già al primo turno, tale percentuale supera addirittura il 90%. Le perdite sono scarse ovunque: l’unico valore degno di interesse è la lieve perdita che si registra a Brescia verso l’uscente di centrodestra Paroli. Lievissime poi, a conferma del radicamento locale dell’elettorato di centrosinistra, le perdite verso il non voto, pur in un contesto di partecipazione in forte calo.

Anche il centrodestra, in queste zone, riesce a tenere sufficientemente alto il livello di mobilitazione: le percentuali di conferma del proprio elettorato delle politiche sono del 60% a Treviso e del 70% a Brescia e Vicenza. Si tratta di un dato più basso di quello di centrosinistra ma non scontato. Con un calo così marcato della partecipazione, ci si sarebbe potuto aspettare una diserzione ben più massiccia. Del resto, i candidati in questione erano tutti di un certo peso: due sindaci uscenti, Paroli e Gentilini, e un esponente di primo livello della Lega Nord, Manuele Dal Lago. Le perdite verso il non voto, anche se meno corpose di quanto ci si potesse aspettare, ci sono state: soprattutto a Brescia, dove hanno raggiunto un quarto dei votanti centrodestra alle politiche. A Treviso si è registrato infine un flusso di una certa consistenza in uscita verso Zanetti, forte candidato del terzo polo ma ex esponente di Forza Italia.

Passando al M5S giungiamo finalmente a spiegarci la causa del sensibile incremento dell’astensionismo. Dai dati che emergono dalle tabelle sorge una chiarissima direzione interpretativa. L’elettorato grillino delle politiche pare ben poco attratto dai candidati che il M5S ha proposto per le elezioni comunali. A Brescia, dove il M5S è passato dal 16,7% al 7,3%, solo poco meno di un quarto dei votanti Grillo alle politiche pare aver sostenuto la candidata grillina Gamba. E tale bassissima percentuale cala ancora in Veneto: a Treviso, Gnocchi è riuscito a ottenere il consenso di solo il 16% di coloro ch a febbraio avevano votato M5S, mentre addirittura a Vicenza la percentuale di coloro che hanno confermato il proprio voto a Zaltron è un infimo 5%. Sembra di assistere, per questo soggetto politico, ad un vero e proprio sciogliete le righe. Ma dove sono andati questi voti? Qui la questione si fa molto interessante perché fra le nostre tre città pare manifestarsi una distinzione abbastanza precisa. A Brescia e Vicenza, contesti urbani nei quali il conservatorismo proprio delle rispettive province si manifesta in modo tradizionalmente più attenuato, l’elettorato grillino è rimasto in massa a casa: in entrambi i casi, ben il 43% di coloro che avevano votato il M5S alle politiche si è oggi astenuto. A Vicenza pare che entrambi i candidati maggiori abbiano esercitato un certo appeal sull’elettorato grillino (in particolare il 22% di esso ha votato Variati, il 10% Dal Lago). Il caso deviante è rappresentato da Treviso, la patria del leghismo più puro: una roccaforte nella quale si è ricandidato un uomo ai vertici della città da 20 anni, in un contesto in cui il Carroccio è giunto a sfiorare il 50% dei consensi solo qualche anno fa. Qui, dove alle politiche la Lega ed il centrodestra avevano subito un tracollo vistoso, e dove il Movimento 5 stelle era schizzato a percentuali notevolissime, si assiste ad un chiarissimo rientro da parte dell’elettorato grillino. Tra coloro che a febbraio scelsero il movimento di Beppe Grillo, quasi uno su due sembra aver votato per Gentilini lo scorso fine settimana: il triplo di coloro che invece hanno confermato il proprio voto al M5S e quasi il doppio di chi si è astenuto.

Infine, qualche parola sul comportamento dell’elettorato di Monti. Appare abbastanza chiaro come, in entrambe le città venete, quest’ultimo sia stato attratto in misura davvero massiccia (una quota vicino al 70%) dai candidati di centrosinistra. Addirittura, a Treviso, solo l’11% ha votato Zanetti, che pure era sostenuto esplicitamente da una lista con il simbolo di Scelta Civica. A Brescia invece, gli elettori montiani si sono ripartiti in tre sottoinsiemi di ampiezza più o meno identica: un terzo ha votato il candidato di centrosinistra, un terzo quello di centrodestra, e un terzo un candidato centrista di ispirazione cattolica (Onofri).

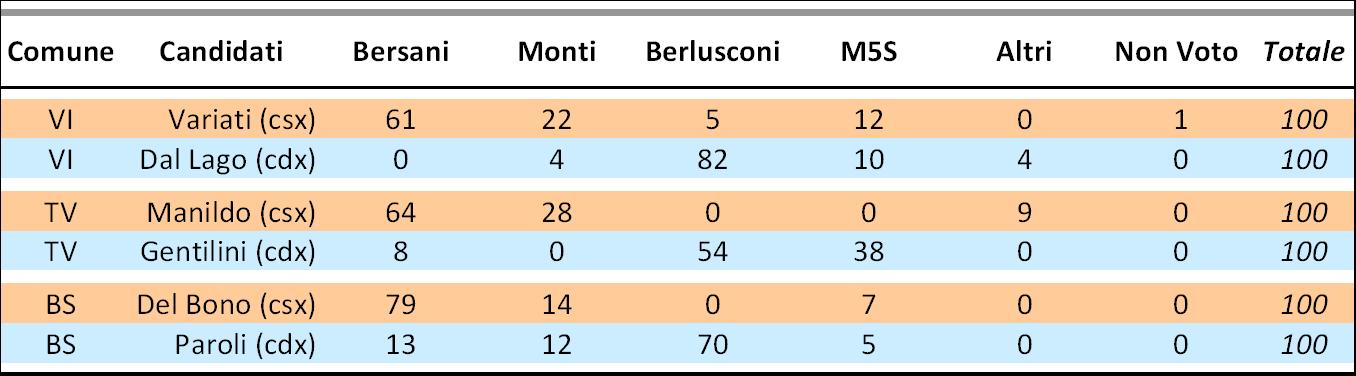

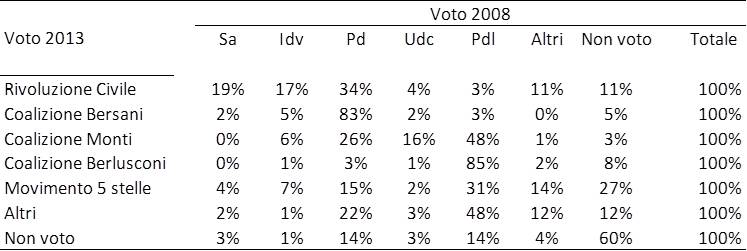

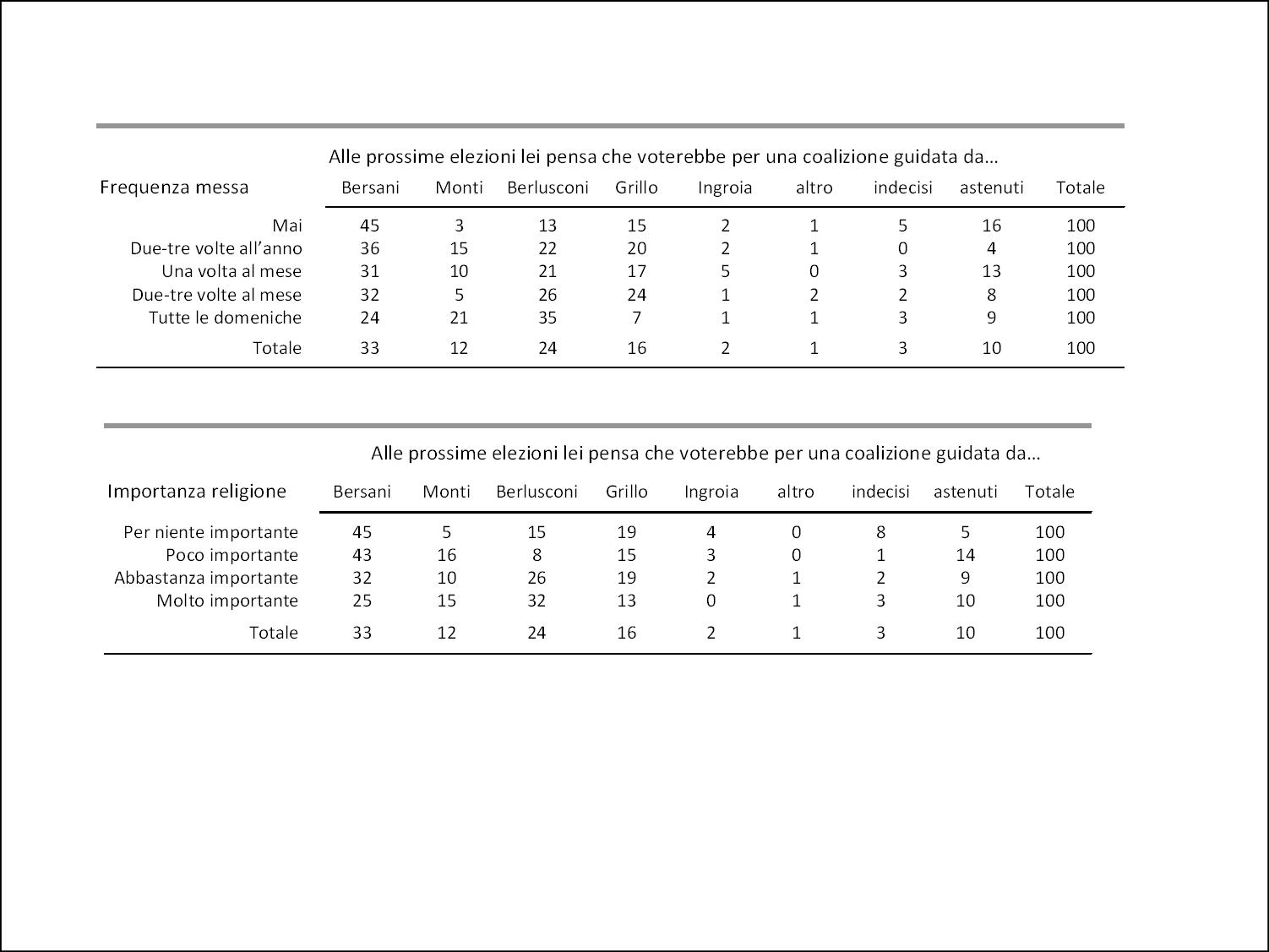

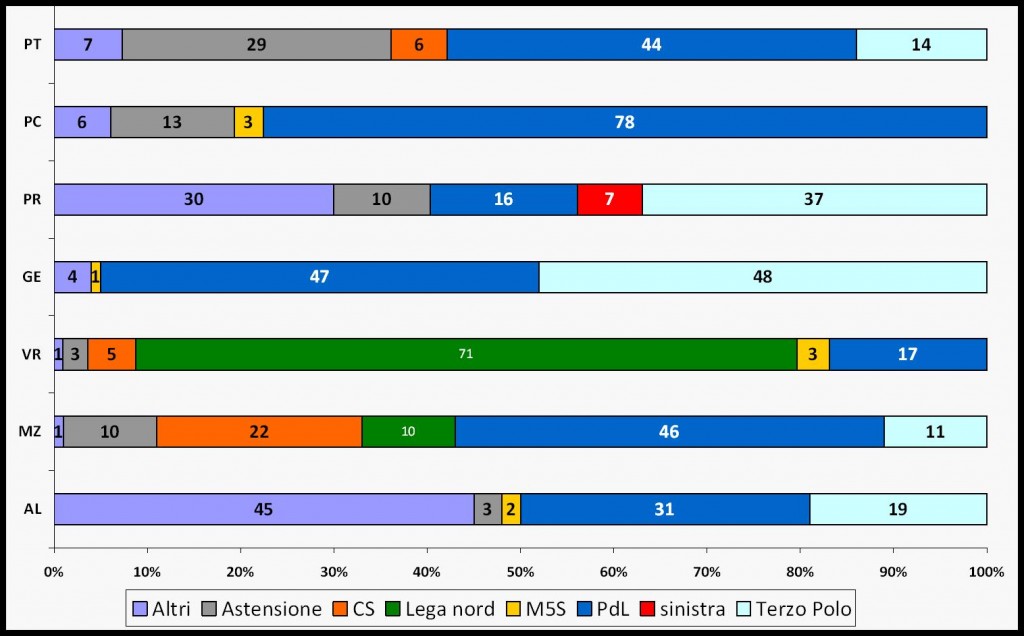

Nella Tabella 4, mostriamo invece le provenienze del voto a queste elezioni comunali, partendo dai rapporti di forza delle politiche, in ciascuno dei tre casi in esame.

Tabella 4 – Provenienze dei voti ai principali candidati sindaco per ciascuna città.

In questo caso ci concentriamo sui due candidati principali. Nei tre comuni oggetto della nostra attenzione/analisi, i candidati di centrosinistra hanno un elettorato che per la gran parte è composto da elettori che già a febbraio avevano votato la coalizione che sosteneva Bersani. In tutti e tre i casi è inoltre presente una componente ex montiana di una certa intensità (dal 14% di Brescia al 28% di Treviso). Scarsa, ovunque, è invece la quota dell’elettorato di centrosinistra che alle politiche aveva votato il M5S. Variati, tuttavia, in quanto sindaco uscente, è stato capace di catalizzare il consenso di diversi segmenti dell’elettorato, sia di centrodestra che pentastellato.

Per i candidati di centrodestra va fatta una distinzione, perché tutti mostrano delle peculiarità. La candidata di Vicenza, la Dal Lago, è stata votata da un elettorato per la stragrande maggioranza appartenente al bacino di voti del centrodestra, anche se è presente un 10% che proviene dal M5S. Paroli, a Brescia, in quanto sindaco uscente è stato in grado di attrarre elettori sia progressisti che montiani. Gentilini invece, rappresenta al meglio ciò che è successo nell’elettorato leghista negli ultimi mesi: il 54% dei consensi dello “sceriffo” provengono dal centrodestra, mentre ben il 38% provengono dal M5S. Veri e propri leghisti rientrati alla base, a dimostrazione di quanto l’assenza di radicamento territoriale nello spiegare le performance grilline a queste elezioni comunali.

Nel complesso possiamo dire che rispetto alle elezioni politiche i due schieramenti maggiori sono riusciti a reggere: il centrosinistra ha tenuto la gran parte del suo elettorato, subendo pochissime perdite; il centrodestra è stato, al solito, meno capace in questo, ma rispetto alle politiche ha registrato perdite verso l’astensione meno contenute di quanto si poteva pensare. A subire travasi, e in massa, verso l’astensione è stato invece il M5S, i cui candidati hanno perso una quota elevatissima del consenso che le liste grilline avevano ottenuto alle politiche. Tralasciando i flussi fra voto e non voto, e passando a flussi fra partiti, tre sono i fenomeni che meritano di essere segnalati: a) una certa capacità dei sindaci uscenti (Variati, Paroli) di attrarre consensi politicamente trasversali; b) la evidente tendenza dell’elettorato montiano a spostarsi verso i candidati di centrosinistra, specie in Veneto; c) l’interessantissimo caso trevigiano, in cui una porzione cospicua dell’elettorato che alle politiche aveva sostenuto Grillo, verosimilmente ex leghisti, è tornata a sostenere Gentilini alle comunali. Su quest’ultimo punto, sarà interessante capire come questi elettori si comporteranno al ballottaggio.

Nota metodologica: tutte le analisi presentate sono state condotte con il modello di Goodman, corretto con algoritmo iterativo. Il valore redistribuito per le tre città è pari a 11.8 a Brescia, 3.1 a Vicenza e 8.5 a Treviso