Il presidente degli Stati Uniti gode di prerogative

uniche tra le democrazie occidentali. Cumula le cariche di capo di Stato, di

governo e delle forze armate. (www.genusinnovation.com) Nomina i vertici delle agenzie federali e – con

ratifica del Senato – i giudici della Corte Suprema. La sua primazia

istituzionale non costituisce però una variabile indipendente, quanto il prodotto

di una condizione necessaria, e talvolta insufficiente: l’orientamento politico

del Congresso, ovvero di due assemblee – la Camera dei Rappresentanti e il

Senato – elette in un tempo e con funzioni diverse.

L’organo legislativo ha rappresentato a

lungo il perno del meccanismo decisionale americano. Nel XIX secolo, il

presidente – con le eccezioni di Andrew Jackson e Abraham Lincoln – pativa un

ruolo di subordine, a scapito di un “governo congressuale” (Fabbrini 2011). La

svolta maturò nei primi decenni del Novecento. Presidenti come i Roosevelt, sia

il repubblicano Theodore che il democratico Franklin Delano, e Woodrow Wilson, modificarono

gli equilibri in favore della Casa Bianca, accrescendo la burocrazia federale e

le responsabilità dell’esecutivo. Questo avvenne senza innovare la Costituzione,

tranne con l’introduzione – risalente al 1951 – del 22° emendamento sul vincolo

dei due mandati. Sebbene rimanesse un’elezione indiretta per il tramite dei

grandi elettori, il presidente trasformò la propria legittimazione in

un’investitura popolare. Il suo ufficio divenne un pulpito da cui predicare

alla nazione (Testi, 2008).

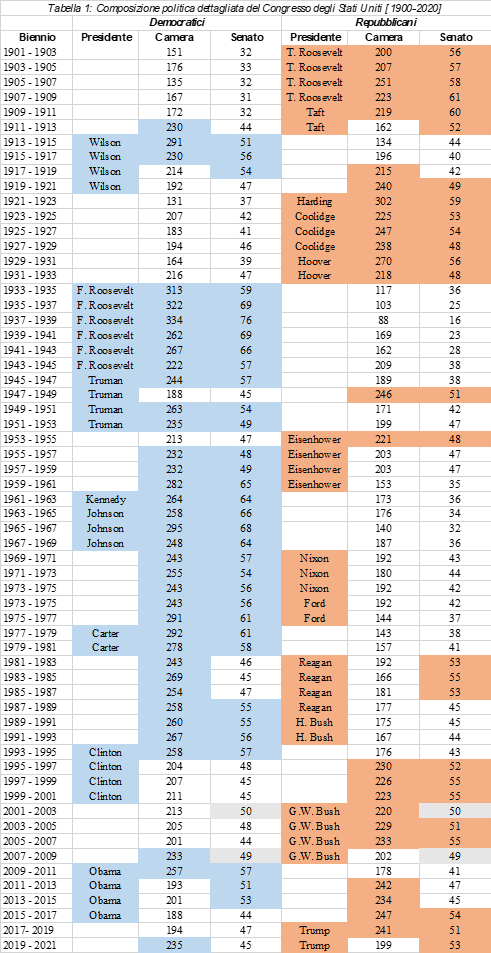

Ciononostante, l’acquisita preminenza non equivalse

affatto a sistematica predominanza. Tutt’altro: dal 1969 almeno un ramo del

Congresso appartiene di base all’opposizione, dove il governo diviso rende il

presidente un’anatra zoppa (Fabbrini 2011), pur a fronte del suo diritto di

veto alle leggi approvate. Negli ultimi 50 anni, appena in 14 il presidente ha

contato sull’appoggio contestuale di Camera e Senato, perlopiù in periodi

limitati: Bill Clinton (1993-1995), George W. Bush (2003-2007), Barack Obama

(2009-2011), Donald Trump (2017-2019). Il democratico Jimmy Carter ne beneficiò

per l’intero quadriennio (1977-1981), salvo poi perdere nettamente le elezioni presidenziali

del 1980 contro Ronald Reagan. Il repubblicano, eletto e riconfermato con

numeri plebiscitari, non ricevette mai a sua volta il sostegno della Camera,

saldamente in mano ai democratici per tutti gli anni Ottanta.

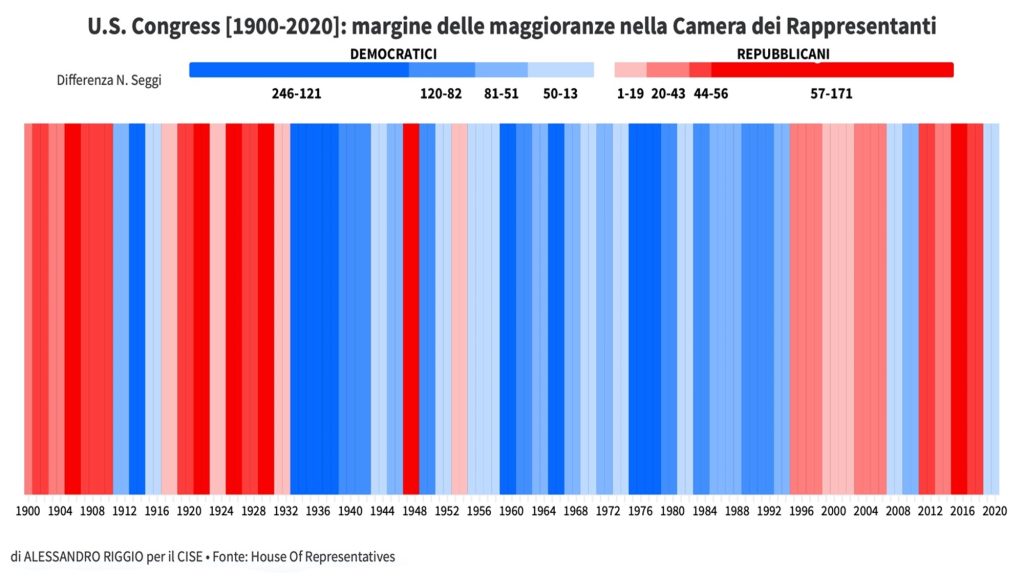

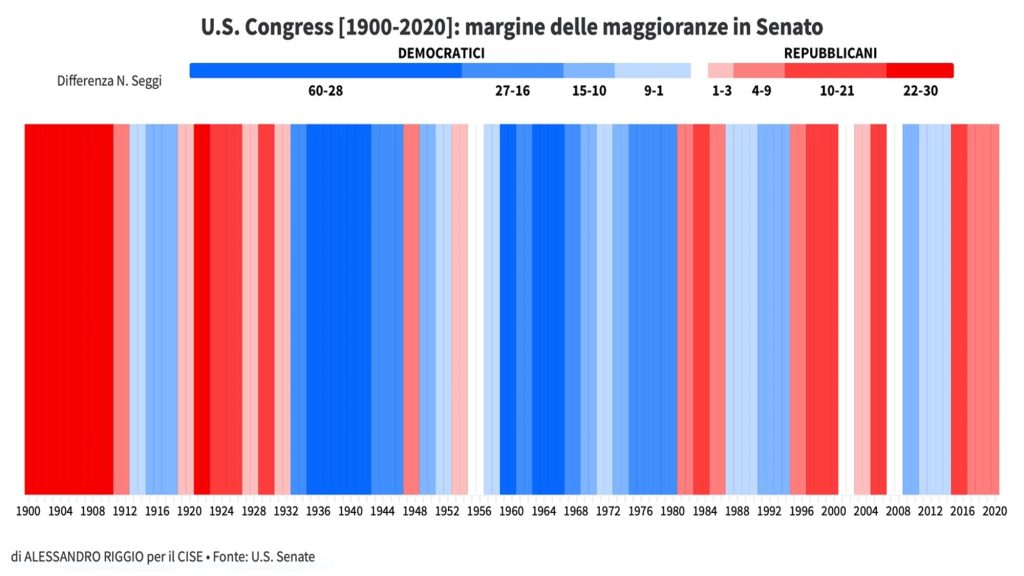

Quest’asimmetria viene fotografata dai grafici qui realizzati (Figura 1 e 2) , che riproducono lo scarto ottenuto dalla Tabella 1, riportante il numero dei seggi al Congresso distinto per biennio e parte politica. I grafici mostrano l’affiliazione del ramo assembleare e la consistenza delle maggioranze dei partiti americani dal 1900 ad oggi. Un dato valutabile dall’intensità del colore, che misura il margine di seggi in più vantato sull’opposizione. I colori diluiti per partito sono i quartili ottenuti dalla distribuzione della grandezza delle maggioranze, calcolati separatamente per i democratici e i repubblicani. Ciò permette di comprendere come, tanto alla Camera quanto al Senato, le vittorie dei blu sui rossi s’attestino storicamente su un margine più ampio di quelle dei rossi sui blu.

Negli ultimi 120 anni, i democratici hanno

controllato la Camera per 70. I repubblicani, al contrario, lo hanno fatto per 50

anni, di cui però 20 negli ultimi 25. Un esito sorprendente: i deputati vengono

eletti con metodo proporzionale, e ciascun Stato esprime seggi in relazione al

numero di abitanti. Una dinamica che a ragione dovrebbe legarsi meglio al

partito democratico, che nello stesso periodo ha sempre primeggiato – escludendo

la riconferma di George W. Bush nel 2004 – nel voto popolare per l’elezione del

presidente.

La futura geografia elettorale

statunitense alle presidenziali del 2024 risentirà del censimento che ogni

dieci anni ridistribuisce i seggi nella Camera, recependo l’evoluzione

demografica dei territori. Le proiezioni premiano al momento Texas e Florida,

mentre puniscono il Mid-West (Ohio,

Michigan, Illinois).

Al Senato invece i repubblicani hanno governato in 16 degli ultimi 25 anni. Lo scenario di lungo periodo suggerirebbe allora che questo ramo del Congresso, dove ogni Stato conta un numero fisso di 2 membri, diventi una possibile roccaforte dei conservatori.

Fig. 1 – Margine delle maggioranze nella Camera dei Rappresentanti

Fig. 2 – Margine delle maggioranze in Senato

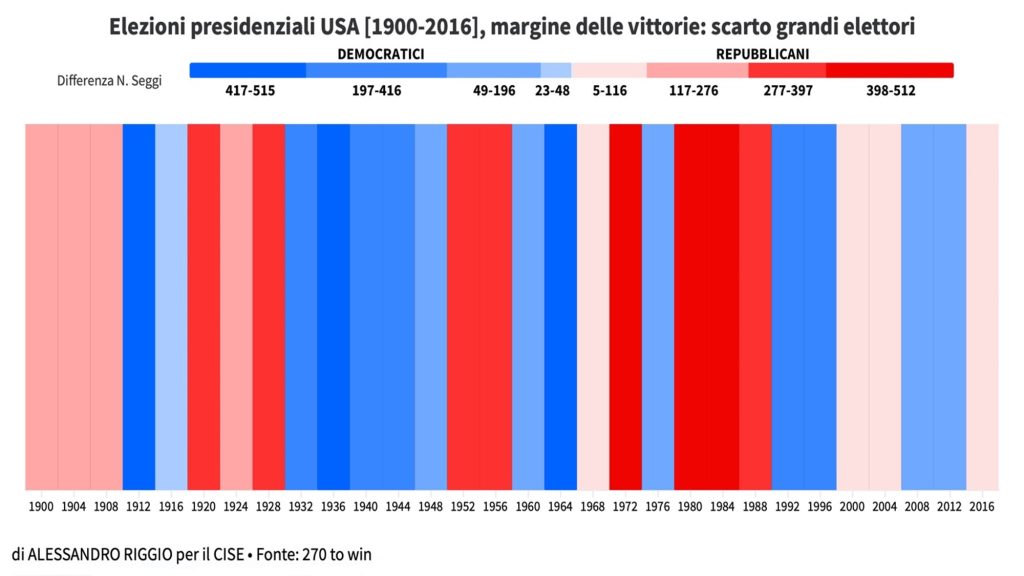

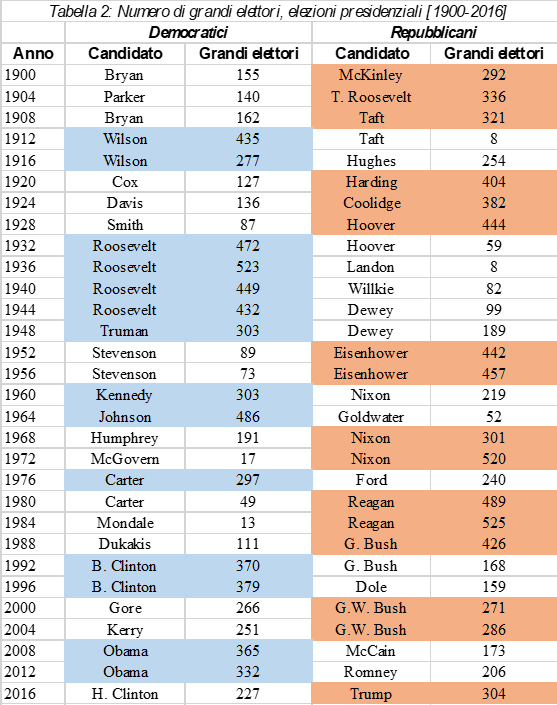

In ultimo, questo grafico (Figura 3) presenta la differenza tra i grandi elettori conquistati dai due partiti della Tabella 2, certificando la larghezza delle vittorie dei presidenti grazie ai quartili calcolati per ciascun partito. Il trend recente vede una riduzione dei successi presidenziali: le vittorie di Barack Obama non eguagliano quelle di Bill Clinton, mentre George W. Bush e Donald Trump non replicano i successi reaganiani degli anni Ottanta. A prescindere dal risultato del 2020 – un’elezione svolta in circostanze irripetibili – questo dato riflette una maggiore competitività per la presidenza, nonché il ruolo determinante, e forse intramontabile, degli swing states.

Fig. 3 – Margine delle vittorie: scarto grandi elettori

Riferimenti bibliografici

Fabbrini S. (2011). Addomesticare il principe. Perché i leader contano e come controllarli, Marsilio.

Testi A. (2008). Il secolo degli Stati Uniti, il Mulino.