di Sorina Soare

Paese appartenente al blocco ex-comunista, la Bulgaria fa il suo ingresso nell’UE già nel 2007. Tuttavia, rispetto agli altri paesi del vecchio Patto di Varsavia, il suo processo di integrazione europea avviene con 3 anni di ritardo, in quanto considerata uno dei cosiddetti “scaldabanchi” del processo di democratizzazione dell’Europa post-comunista (Noutcheva e Bechev 2008), paesi con variegate debolezze a livello politico ed economico. Malgrado l’accelerazione delle riforme politiche ed economiche degli anni 2000, l’ingresso nell’UE è marcato dall’imposizione di clausole di salvaguardia, indicative della permanenza di debolezze strutturali (Bechev 2003). A distanza di 7 anni dall’ottenimento dello statuto di Stato membro, nelle terze elezioni europee organizzate in Bulgaria, 15 partiti, 6 coalizioni e 6 candidati indipendenti si sono iscritti alla competizione elettorale per i 17 seggi disponibili. Come in tutte le competizioni per il Parlamento europeo dal 2007 in poi e come anche alle elezioni anticipate del 2013 (Rashkova 2013), la sfida coinvolge principalmente due attori: da un lato, l’erede del partito comunista, il Partito socialista bulgaro (BSP) e dall’altro, il rappresentante del centro-destra, il partito dei Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (GERB).

| Sorina Soare si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Bucarest e ha conseguito un DEA e un dottorato in Scienze Politiche presso l’Université libre de Bruxelles. È ricercatrice presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Firenze, dove insegna Politica Comparata. |

Il risultato

Come in tutti i paesi postcomunisti, lo spettro di un alto livello di astensione aleggiava sulle elezioni europarlamentari; l’adozione di un voto di preferenza aveva, infatti, come scopo un ravvicinamento maggiore degli elettori alla questione europea. Dall’inizio della campagna, l’esito del 2014 è stato predetto anche in riferimento alla capacità di mobilitazione del GERB, laddove il BSP sembrava essere favorito in caso di bassa partecipazione. Con un livello superiore alle stime iniziali, la partecipazione del 36,15% è tuttavia leggermente inferiore a quella del 2009 (-3,07%) e oltre 7 % rispetto alla media europea. La preferenza è stata espressa da circa il 25% degli elettori, non senza alcune confusioni come nel caso del BSP: parte dei suoi elettori hanno votato non soltanto la 15° lista corrispondente al partito, ma anche il candidato con la posizione n.15 nella lista, il giovane Momchil Nekov, il quale sembra aver scavalcato tutti i candidati precedenti, incluso il presidente del partito[1].

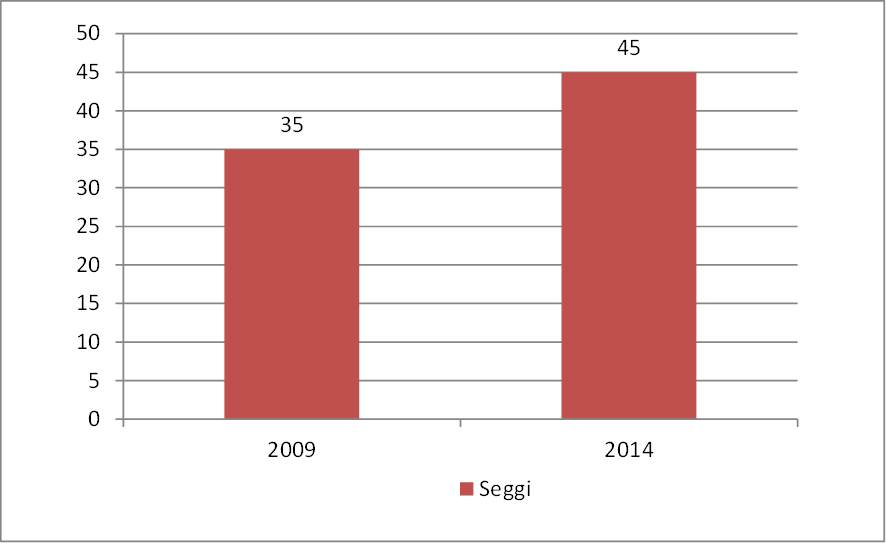

In queste condizioni, il partito del centro-destra (GERB) si piazza al primo posto con oltre l’11% dei voti in più rispetto al principale partito di governo, il BSP. Al terzo posto si posiziona il consueto rappresentante della minoranza turca (DPS), la cui costanza elettorale è collegata essenzialmente al profilo etnico dei suoi elettori. Nella sorpresa generale, ad un partito di stampo populista – Bulgaria Senza Cesura (BBT) – creato un anno prima – riesce l’exploit di raccogliere oltre il 10% dei voti. L’ultimo mandato disponibile appartiene ad una coalizione di centro-destra creata anche essa in vicinanza delle elezioni – il Blocco Riformista (RB). In sintesi, i seggi dei 5 partiti rappresentati nel Parlamento europeo sono così divisi[2]: 6 eurodeputati GERB sul banco dei popolari europei (EPP), 4 BSP fra l’alleanza S&D, 4 (DPS) fra i liberali. I partiti e le coalizioni di recente creazione, RB (1 seggio) e la BBT (2) dovranno ancora definire le loro reti e alleanze.

| Tabella 1 – Risultati delle elezioni 2014 per il Parlamento Europeo – Bulgaria | ||||||

| Partito |

Gruppo PE |

Voti (%) |

Seggi |

Voti (diff. sul 2009) |

Seggi (diff. sul 2009) |

|

| Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (GERB) |

EPP |

30,4 |

6 |

+6,0 |

1 |

|

| Coalizione per Bulgaria (KB) |

S&D |

18,9 |

4 |

+0,4 |

0 |

|

| Movimento per i diritti e le libertà (DSP) |

ALDE |

17,3 |

4 |

+3,1 |

1 |

|

| Unione Nazionale Attacco (Ataka) |

NI |

3,0 |

0 |

-9,0 |

-2 |

|

| Movimento nazionale per la stabilità e il progresso (NDSV)* |

ALDE |

0,9 |

0 |

-7,0 |

-2 |

|

| Coalizione Blu (SK) |

EPP |

0,5 |

0 |

-7,5 |

-1 |

|

| Blocco Riformista (RB) |

NI |

6,5 |

1 |

|||

| Coalizione di Bulgaria senza censura (BBT), Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone – Movimento nazionale bulgaro (VMRO-BND), Unione popolare agraria (ZNC) |

NI |

10,7 |

2 |

|||

| Alternativa per la rinascita bulgara (AVV) |

4,0 |

0 |

||||

| Altri |

7,9 |

|||||

| Totale |

100,0 |

17 |

||||

| * Nell’alleanza KOD (Coalizione dei democratici uniti) | ||||||

| Affluenza al voto (%) |

36,2 |

-2,8 |

||||

| Soglia di sbarramento per ottenere seggi (%) | Soglia implicita – quota nazionale | |||||

| Note sul sistema elettorale | Scrutinio proporzionale di lista, in una circoscrizione unica nazionale (Hare-Niemeyer); l’ordine dei candidati può essere modificato con l’attribuzione di 1 voto di preferenza. | |||||

| Abbreviazioni dei gruppi al Parlamento Europeo: EPP=European People’s Party; S&D=Progressive Alliance of Socialists and Democrats; ALDE=Alliance of Liberals and Democrats for Europe; G-EFA=The Greens–European Free Alliance; ECR=European Conservatives and Reformists; GUE-NGL=European United Left–Nordic Green Left; EFD=Europe of Freedom and Democracy; NI=Non-Inscrits. | ||||||

La campagna elettorale e i principali partiti

Se guardiamo le tematiche della campagna elettorale, possiamo osservare che, oltre alla riproduzione sui cartelli elettorali degli slogan dalle varie famiglie politiche, il dibattito elettorale si è rapidamente impostato attorno alla performance del governo arcobaleno nato dalle elezioni anticipate del 2013: la Coalizione per la Bulgaria (KB) – coagulata attorno al BSP – e il partito della minoranza turca (DPS), con l’appoggio parlamentare del partito radicale nazionalista, Ataka. Subito dopo le elezioni, la coalizione deve affrontare le costanti manifestazioni di protesta che criticano non soltanto la sua agenda politica, ma anche l’incapacità di controllare la corruzione della politica e la diffusione della criminalità organizzata. In questo contesto, le elezioni europee sono apparse dall’inizio come un test per il governo. A tale proposito, il presidente dei socialisti dichiarava che se la coalizione di governo avesse preso meno voti rispetto all’opposizione, il governo si sarebbe dimesso e nuove elezioni sarebbero state organizzate entro la fine del 2014. La seconda posizione del BSP sembra aprire un nuovo periodo di instabilità, anche se secondo le ultime dichiarazioni del presidente del BSP non c’è alcuna intenzione di organizzare elezioni anticipate[3].

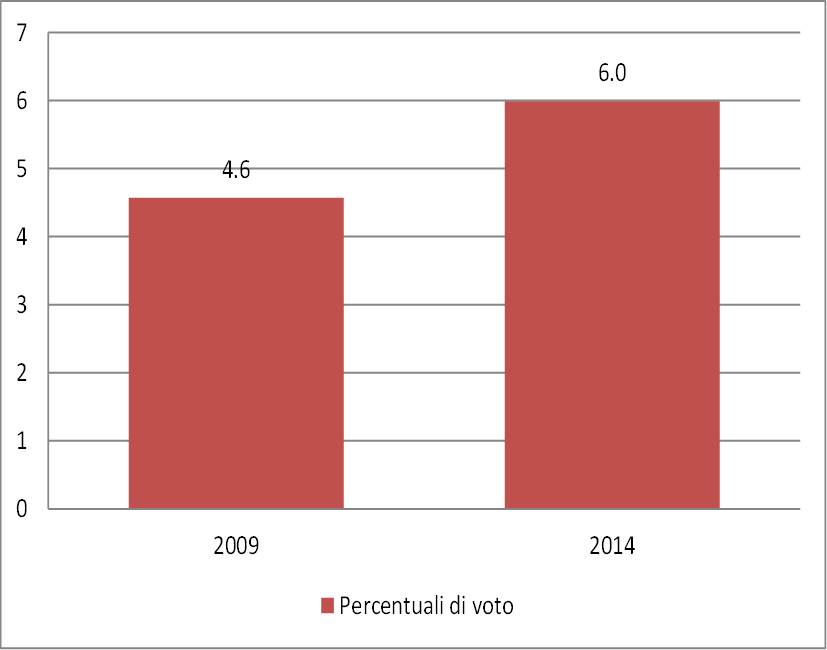

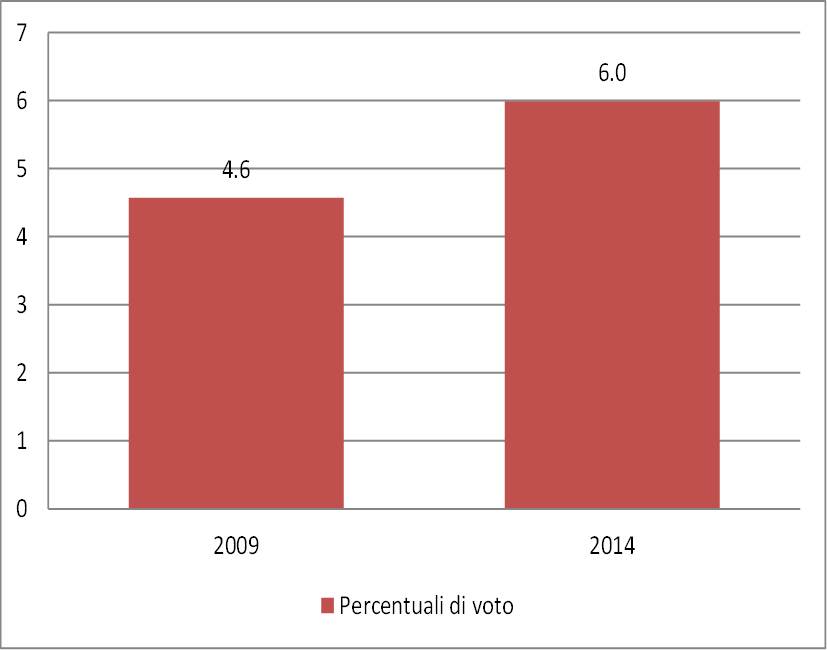

Se nel 2007 e nel 2009 le dinamiche nazionali avevano plasmato i temi della competizione politica (Bechev 2013), anche nel 2014 il registro tematico è fortemente incentrato su argomenti domestici ricordando le osservazioni di Reif e Schmitt (1980) in riferimento ad elezioni nazionali di secondo ordine ovvero competizioni i cui risultati sono fortemente influenzati dalle dinamiche politiche nazionali, spesso percepite come un test per il governo e anche uno spazio privilegiato per nuovi e piccoli partiti, caratterizzate da un livello di partecipazione ridotto. Infatti, la chiave fondamentale di lettura della campagna elettorale, delle cause, ma anche delle conseguenze dell’esito delle elezioni del 25 maggio è la posizione dei vari partiti in riferimento alla polarizzazione di stampo economico che oppone il centro-destra (rappresentato in primis dal partito dell’ex-Primo ministro Bojko Borisov, il GERB) al centro sinistra (l’erede del Partito Comunista Bulgaro (BKP), l’attuale BSP). Per il PSB la competizione elettorale del 25 maggio 2014 rappresentava anche una sfida personale per il suo presidente – Sergey Stanishev – eletto nel 2012 alla carica di presidente del Partito Socialista Europeo (PSE). La partenza nella competizione elettorale è indebolita non soltanto dalla posizione centrale in un governo fortemente impopolare, ma anche dalla concorrenza subita dalla scissione nata attorno all’ex-Presidente socialista, Georgi Părvanov, l’Alternativa per la rinascita della Bulgaria (ABV). Le liste dell’ABV sono simbolicamente state affidate ad un ex-Ministro degli Affari Esteri della Bulgaria (2005 – 2009), nonché capo della delegazione socialista bulgara nel PE nel periodo 2009-2014, Ivaylo Kalfio. Quest’ultimo era stato un radicale critico dell’alleanza dei socialisti BSP con i nazionalisti radicali di Ataka per garantire la stabilità del governo nel 2013. Oltre a questa sfida interna, la posizione dei socialisti è debilitata dallo scandalo della compravendita di voti nella miniera Bobov Dol: voti in cambio di investimenti e di migliori condizioni di lavoro[4]. Pur avendo leggermente incrementato la percentuale dei voti e mantenuto stabile il numero dei rappresentanti, il secondo posto ad oltre il 10% di distanza dal vincitore è percepito come segno di una dura sconfitta. Il progetto dell’ABV fallisce nel tentativo di rappresentare un’alternativa al BSP e non riesce a superare la soglia elettorale implicita.

Il vincitore indiscusso delle elezioni di domenica 25 maggio è, infatti, il GERB, già primo partito alle elezioni europee del 2007 e partito di governo dal 2009 al 2013. La sua legittimità è rafforzata anche dalle alte percentuali di consenso ottenute fra la diaspora. Forte dai suoi mandati, nella dichiarazione rilasciata dopo la pubblicazione dei primi risultati ufficiali, Borisov saluta la vittoria del GERB come quella di un partito eroico che ha duramente sconfitto non solo il principale competitor nazionale, il BSP, ma anche il suo omologo europeo, il PSE[5]. Oltre ai 6 mandati GERB, la delegazione bulgara nel gruppo dei popolari è completata dai mandati del Blocco riformista (RB). Benché inizialmente stimato all’8% dei voti, il Blocco riformista (RB) sembra essere stato penalizzato non soltanto dalla corsa testa a testa fra il BPS e il GERB, ma anche dalla scelta, come capolista, di Meglena Kuneva, donna politica con una carriera tortuosa[6]. In base ai risultati definitivi, il RB invierà nel nuovo Parlamento 1 solo rappresentante.

Confermando la tendenza delle elezioni bulgare di promuovere partiti di recente creazione (Spirova e Rashkova 2012), oltre all’assemblaggio ibrido di nuovo e vecchio all’interno della RB, fra i nuovi volti delle elezioni europee si impone anche Bulgaria Senza Censura (BBT) – partito creato dal giornalista televisivo Nikolai Barekov la cui principale tribuna politica emerge dalle proteste contro le politiche del governo post-2013 con una retorica di stampo populista che mette assieme la critica dell’establishment e la lotta alla corruzione all’interno di “un capitalismo ed un’economia di mercato dal volto umano”[7]. Il BBT partecipa alle elezioni in alleanza con altri piccoli partiti. In queste condizioni il mercato elettorale dei partiti di stampo nazionalista risulta essere particolarmente competitivo e, vista la dispersione dei voti, il partito che ha una rappresentanza costante nel Parlamento europeo, Ataka, non ottiene alcun mandato, nonostante il coinvolgimento del suo leader – Volen Siderov come capolista ed un’incisiva campagna elettorale.

La delegazione bulgara si completa con i rappresentanti della minoranza turca (DPS). Il successo del Movimento per i diritti e le libertà risiede anzitutto nelle caratteristiche del suo bacino elettorale, collegato alla minoranza etnico-religiosa turca.

Alcune considerazioni conclusive

In sintesi, in una campagna incentrata sulla sfida fra il BSP e il GERB e, in particolare, tra i loro leader, l’interesse degli elettori per la posta in gioco è relativamente basso. Malgrado l’introduzione della preferenza nel sistema elettorale allo scopo di avvicinare i cittadini al processo elettorale, la partecipazione elettorale rimane al di sotto della media europea e in leggero declino in rifermento alle elezioni del 2009. Il periodo oscuro della politica bulgara, l’instabilità e la polarizzazione (Rashkova 2013_b) aumentano anche lo spazio per imprenditori politici, con l’ultimo arrivato – Nikolai Barekov – che è stato in grado di assemblare un partito e, nel giro di qualche mese, inviarlo nell’arena di Strasburgo.

Riferimenti bibliografici

Bechev D. (2013) “The Travails of Europeanisation” in Baun M. & D. Marek (eds.), The New Member States and the European Union: Foreign Policy and Europeanization (Abingdon, New York: Routledge), 190-205.

Noutcheva, G. & D. Bechev (2008) “The Successful Laggards: Bulgaria and Romania’s Accession to the EU” East European Politics and Societies 22 (1): 114 -138.

Spirova, M. e Rashkova, E. (2012), “Party Regulation in Post-Communist Bulgaria”, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, n. 21 (https://www.partylaw.leidenuniv.nl/uploads/wp2112.pdf)

Rashkova, E. (2013_b) “In the midst of political crisis, Bulgarians are searching for accountability and justice from their government”, LSE EUROPP Blog (https://bit.ly/YzDDiB).

Rashkova, E. R. (2013_a) “Governing Without an Opposition: The Aftermath of the Early Parliamentary Election in Bulgaria”, Political Reflections, CESRAN, UK, 4 (3): 14-16 (https://issuu.com/cesran/docs/pr_vol_4_no_3/16)

Reif, K. & Schmitt, H. (1980) “Nine second-order national elections: A conceptual framework for the analysis of European election results”, European Journal of Political Research, 8 (1): 3–44

Risorse internet

- “25% of Bulgarian Voters Cast Preferential Ballot in the EU Elections”, Sofia News Agency, 27 Maggio 2014 (https://www.novinite.com/articles/160881/25+of+Bulgarian+Voters+Cast+Preferential+Ballot+in+the+EU+Elections).

- “A controversial newcomer could be kingmaker”, The Economist, 4 Marzo 2014 (https://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2014/03/bulgaria).

- “Bulgaria’s GERB to Request EPP Deputy Chair Seat – Boyko Borisov 26 Maggio 2014”, (www.novinite.com/articles/160852/Bulgaria%27s+GERB+to+Request+EPP+Deputy+Chair+Seat+-+Boyko+Borisov).

- “Bulgaria’s Prosecution Launches Probe into Bobov Dol Vote Affair”, Sofia News Agency, 21 Maggio 2014 (https://www.novinite.com/articles/160710/Bulgaria%27s+Prosecution+Launches+Probe+into+Bobov+Dol+Vote+Affair).

- “Central Election Commission: Final results of Bulgaria’s May 2014 European Parliament elections”, 28 Maggio 2014 (https://sofiaglobe.com/2014/05/28/central-election-commission-final-results-of-bulgarias-may-2014-european-parliament-elections/)

- Bivol, A., “European elections 2014: Bulgarian socialists refuse to admit failure”, Sofia Globe, 26 Maggio 2014 (https://sofiaglobe.com/2014/05/26/european-elections-2014-bulgarian-socialists-refuse-to-admit-failure/)

[1] “25% of Bulgarian Voters Cast Preferential Ballot in the EU Elections”, Sofia News Agency, 27 Maggio 2014.

[2] Central Election Commission: Final results of Bulgaria’s May 2014 European Parliament elections”, 28 Maggio 2014.

[3] A. Bivol, “European elections 2014: Bulgarian socialists refuse to admit failure”, Sofia Globe, 26 Maggio 2014.

[4] “Bulgaria’s Prosecution Launches Probe into Bobov Dol Vote Affair”, Sofia News Agency, 21 Maggio 2014.

[5] “Bulgaria’s GERB to Request EPP Deputy Chair Seat – Boyko Borisov 26 Maggio 2014”.

[6] Eletta nel 2001 al Parlamento di Sofia come esponente del Movimento Nazionale dell’ex-re Simeone II (NDSV) è incaricata con la gestione dei negoziati con l’UE, per ottenere successivamente la nomina di Ministro degli Affari Europei, posizione che mantiene anche nel governo post-2005, sotto la guida del socialista Sergey Stanishev, il quale la propone tuttavia come commissario europeo. Malgrado la sua posizione di capolista, la Kuneva sembra aver fallito in quanto, per il gioco delle preferenze, Svetoslav Malinov, il leader dei Democratici per una Bulgaria Forte, salirebbe al primo posto.

[7] “A controversial newcomer could be kingmaker”, The Economist, 4 Marzo 2014.