di Aldo Paparo e Matteo Cataldi

Le elezioni siciliane hanno visto la vittoria di Crocetta e l’affermazione del Movimento 5 stelle in una tornata caratterizzata da una partecipazione straordinariamente bassa. Ci proponiamo qui, attraverso l’analisi dei flussi elettorali di comprendere quali elettori abbiano deciso di non votare, se siano distribuiti uniformemente lungo gli elettorati di tutti i partiti o se invece si sia registrato un astensionismo asimmetrico che abbia colpito maggiormente una parte.

Meno di sei mesi or sono, in occasione delle comunali, il movimento guidato da Beppe Grillo sembrava piuttosto indietro nell’isola a confronto con i successi registrati nel resto del paese. Nel caso più importante, le elezioni a Palermo, non era riuscito ad entrare in Consiglio, rimanendo con il 4,2% al di sotto della soglia di sbarramento del 5, mentre il candidato sindaco Nuti aveva raccolto il 4,9% dei voti maggioritari. Oggi nel comune capoluogo il M5s è di gran lunga il primo partito avendo superato il 20% e Cancelleri è stato il candidato più votato. Seppur in presenza di un calo di quasi 20 punti percentuali dell’affluenza (dal 63,2 al 44,2%), la lista ha quadruplicato i propri voti in valori assoluti e il candidato li ha addirittura quintuplicati.

Bisogna a questo punto constatare la prorompenza della crescita elettorale del M5s, che si avvantaggia del fatto di venire percepito dagli elettori come un reale competitore dopo il successo di Parma, oltre che delle agguerrite campagne del suo leader. Attraverso l’analisi dei flussi possiamo capire chi siano, cosa abbiano votato nelle recenti tornate elettorali, quegli elettori che domenica hanno scelto Cancelleri. Abbiamo già osservato come la loro maggiore concentrazione nei capoluoghi di provincia lasci pensare che si tratti di ex-elettori di sinistra: grazie ai flussi potremo verificare questa ipotesi.

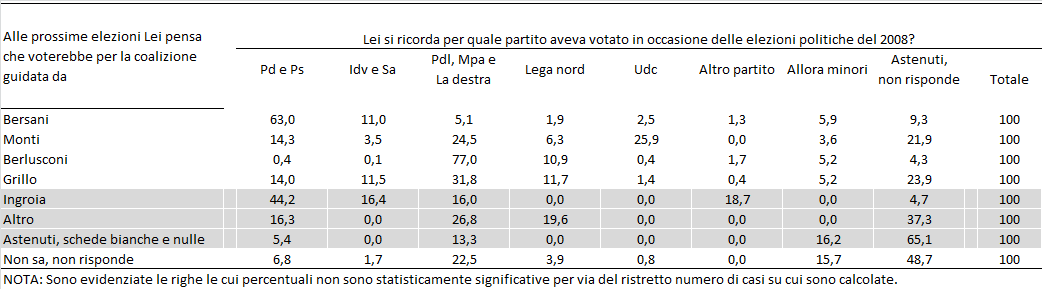

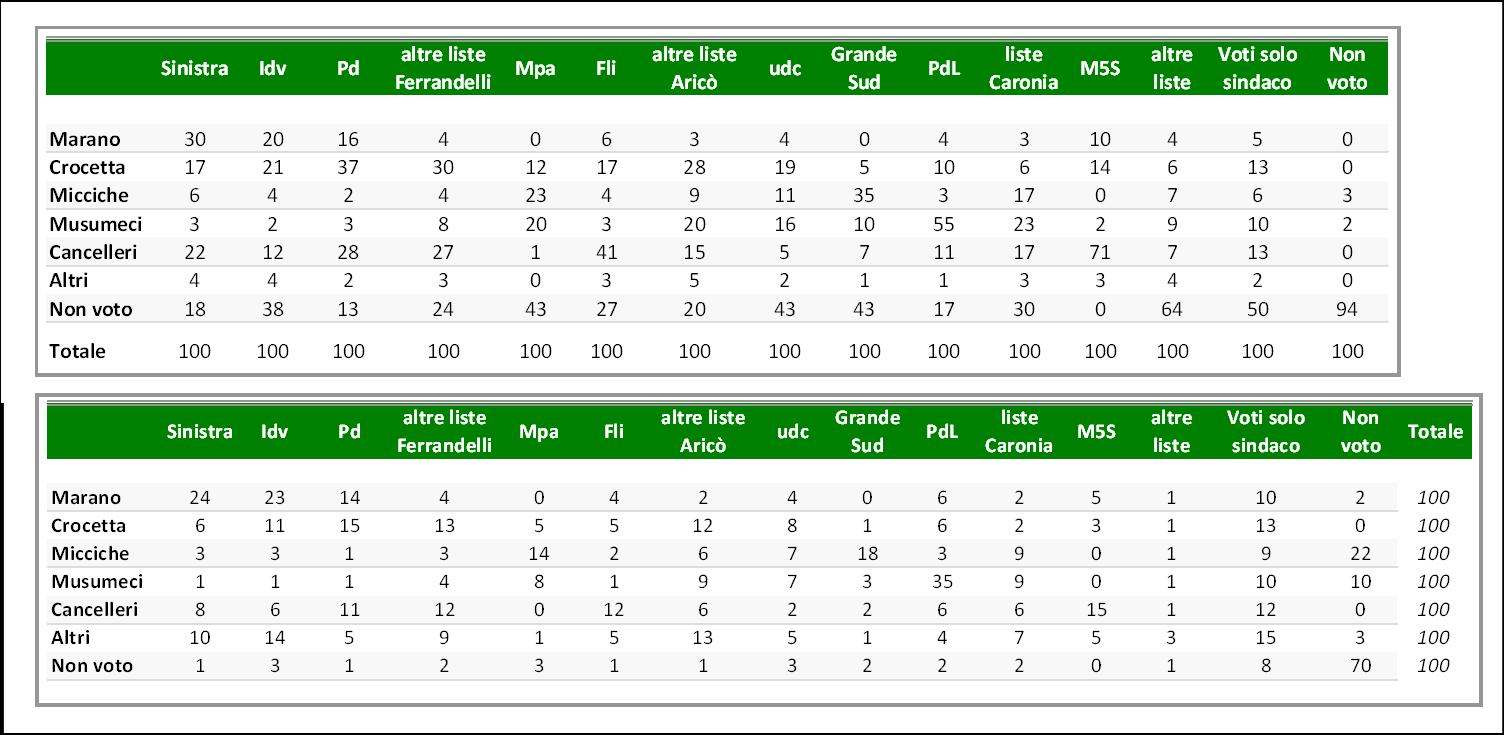

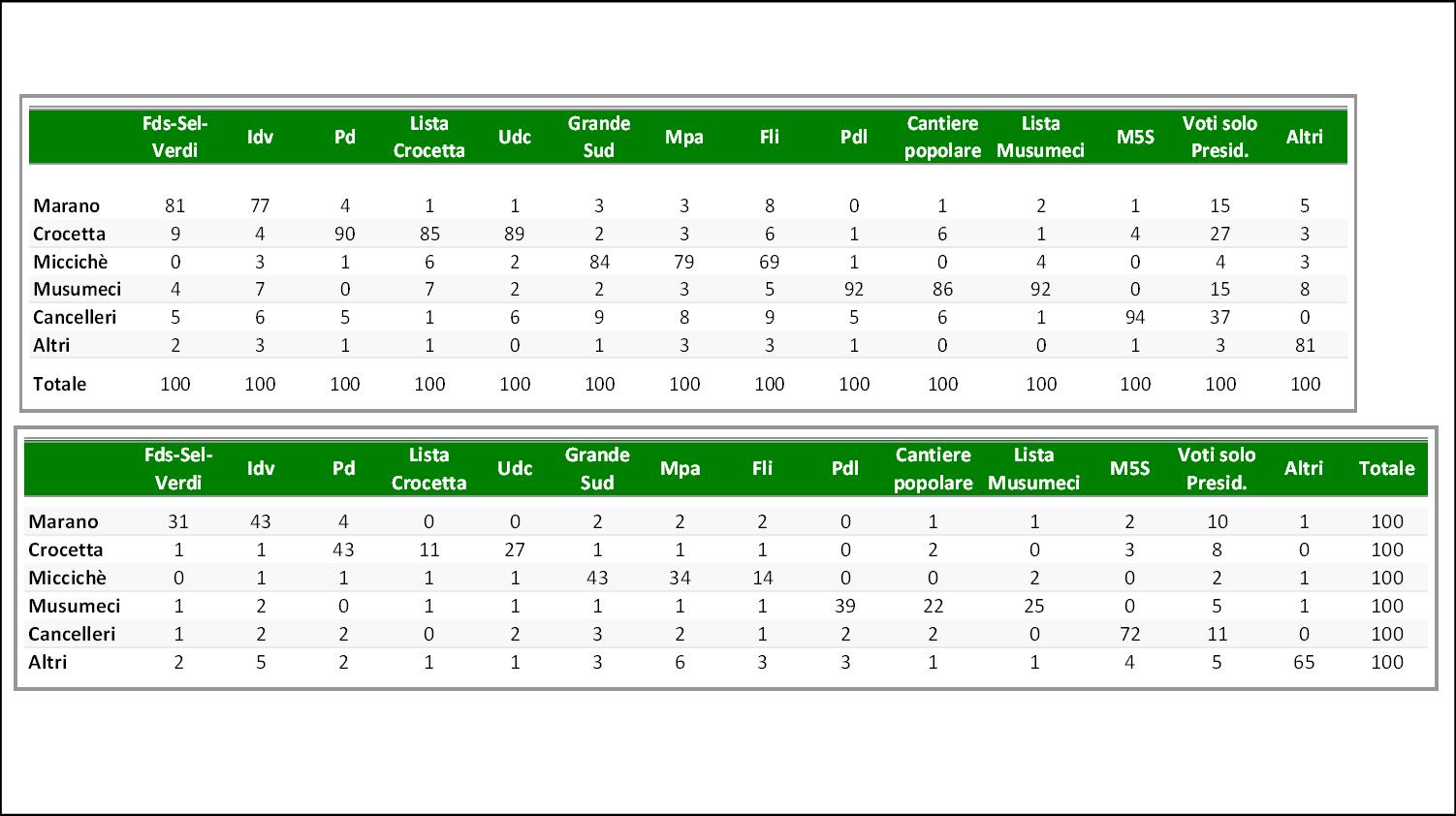

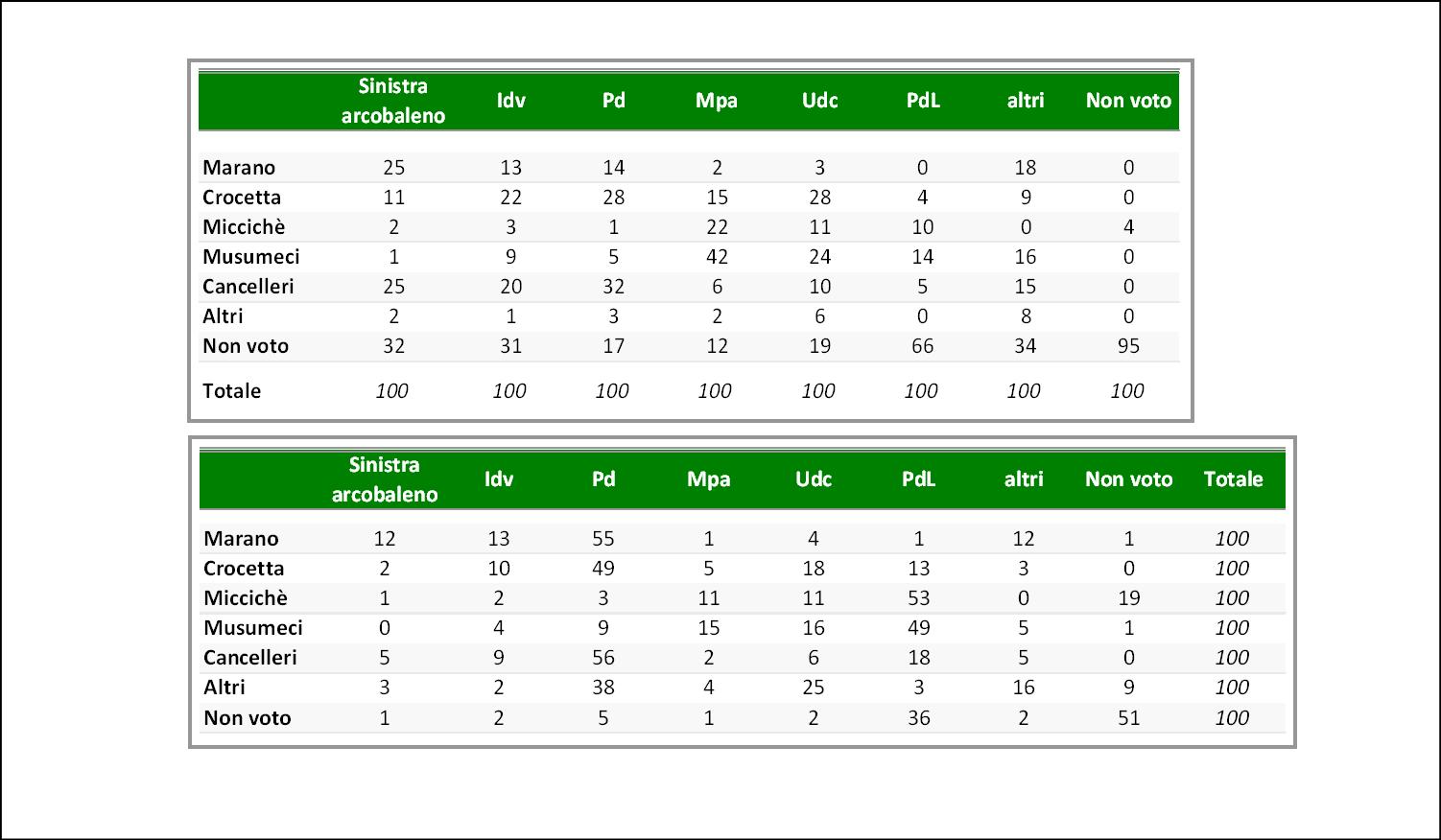

Purtroppo non sono disponibili i necessari dati a livello di sezione per tutta l’isola, per cui ci concentriamo su alcune città particolarmente rilevanti; a cominciare da Palermo che, oltre a contare il maggior numero di elettori, è particolarmente interessante proprio per il recente test elettorale comunale. A maggio l’Idv si era potuta avvalere della popolarità del candidato sindaco Orlando e si era affermata come il primo partito del capoluogo anche se con appena il 10,3% dei voti validi. Pd, Pdl e Udc avevano conseguito risultati piuttosto simili, compresi fra l’8,3 e il 7,7%. La tabella 1 mostra le matrici di flusso da comunali a regionali. Il gruppo più numeroso, ovvero quanti avevano votato il partito di Di Pietro, si sono divisi più meno a metà fra Marano e Crocetta (20 contro 21%) anche se la maggior parte non si è recata a votare (38%). Gli elettori dell’Udc sembrano essere rimasti delusi dall’alleanza con il Pd come dimostra il fatto che facciano registrare il coefficiente più alto verso l’astensione: il 43%; mentre meno di uno su cinque ha votato Crocetta. Altrettanto alto il tasso di non voto anche per l’Mpa, che evidentemente ha pagato il passo indietro del suo leader Lombardo e il non esprimere il candidato Presidente, ma anche per il suo alleato Grande Sud che invece aveva il suo leader come candidato di coalizione a Palazzo d’Orleans.

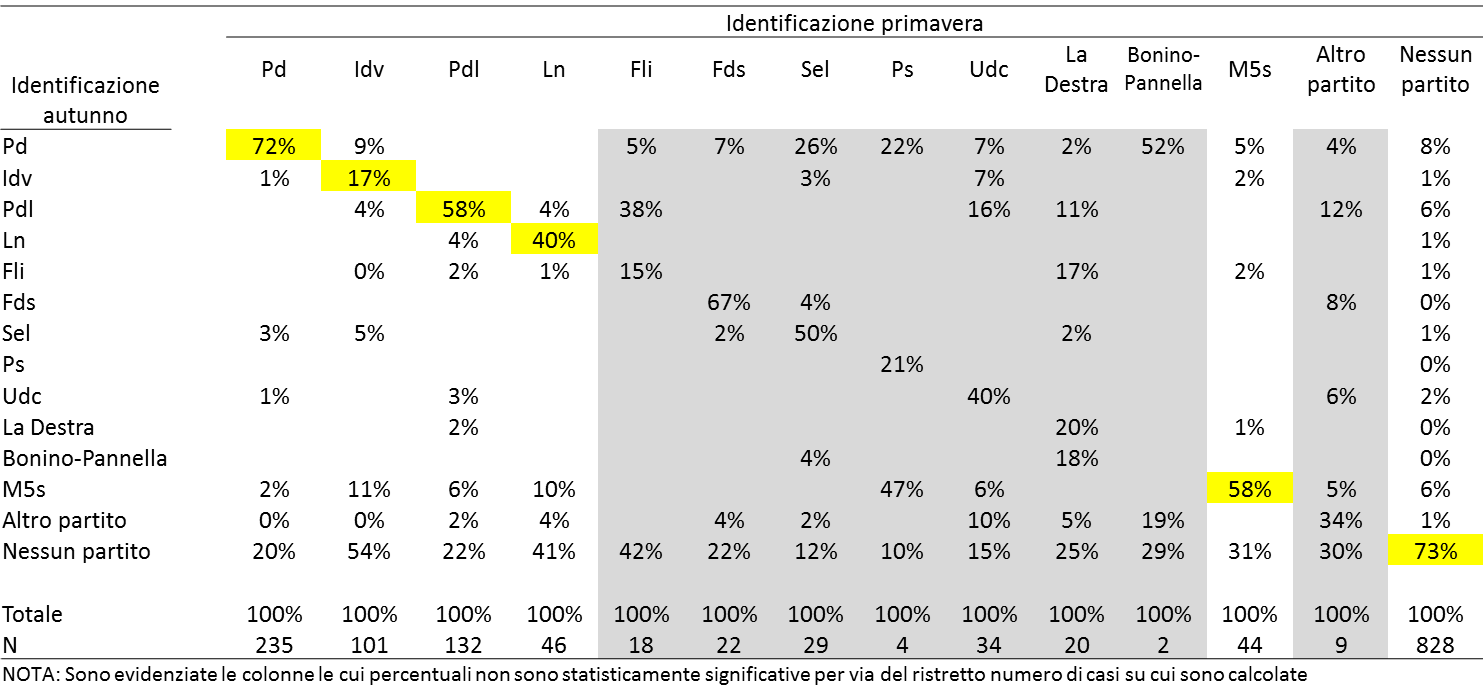

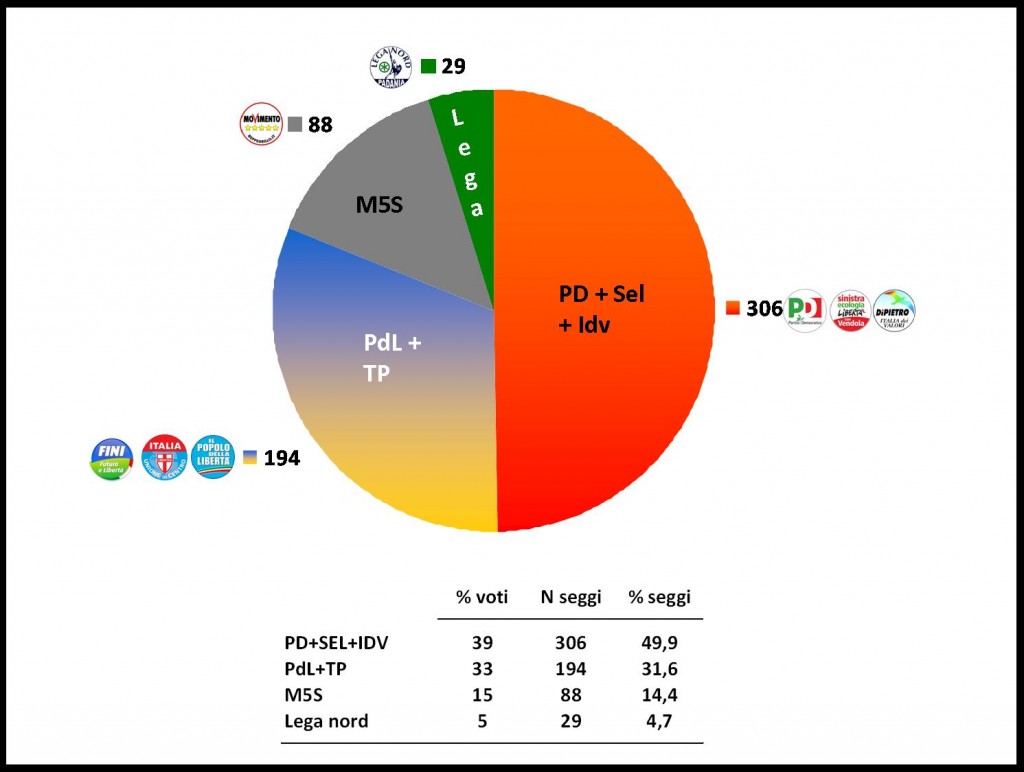

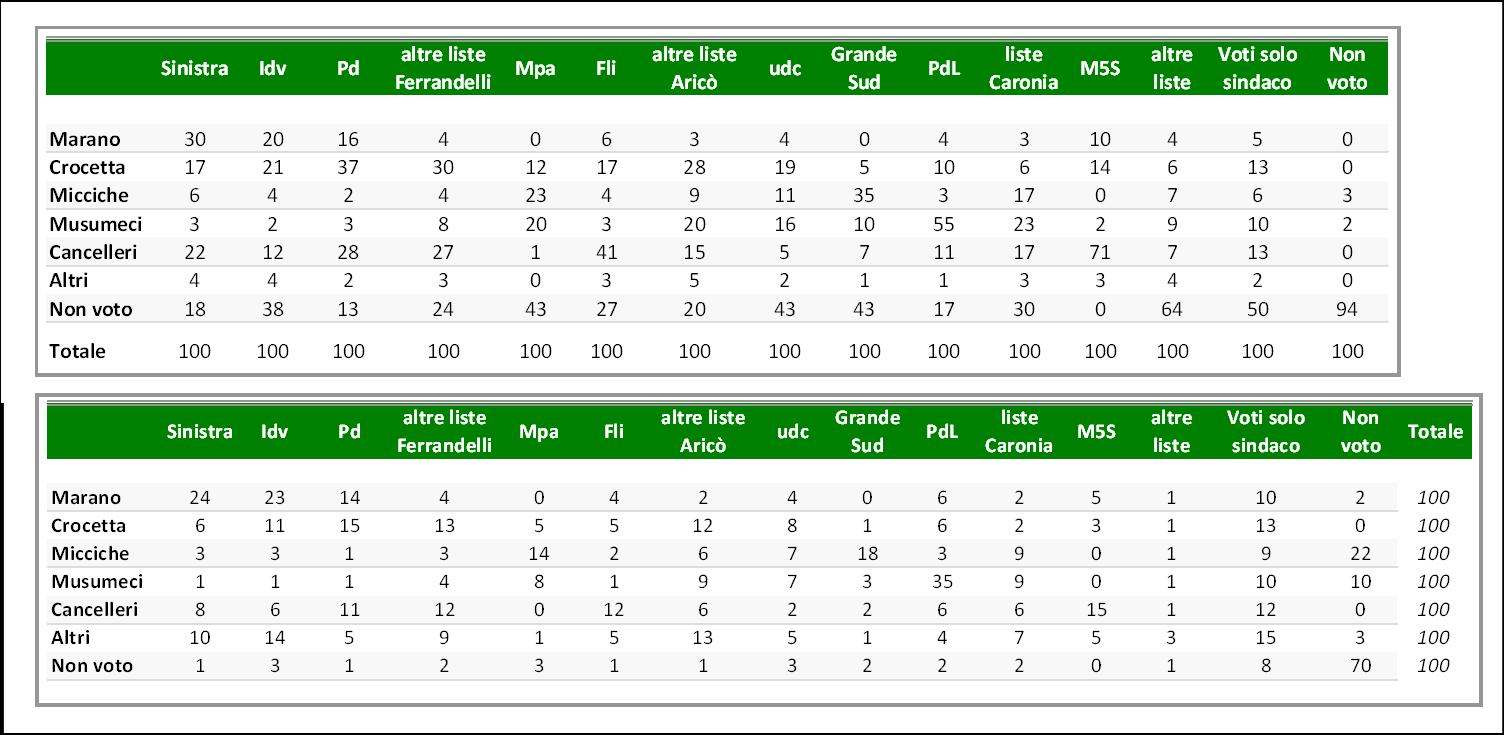

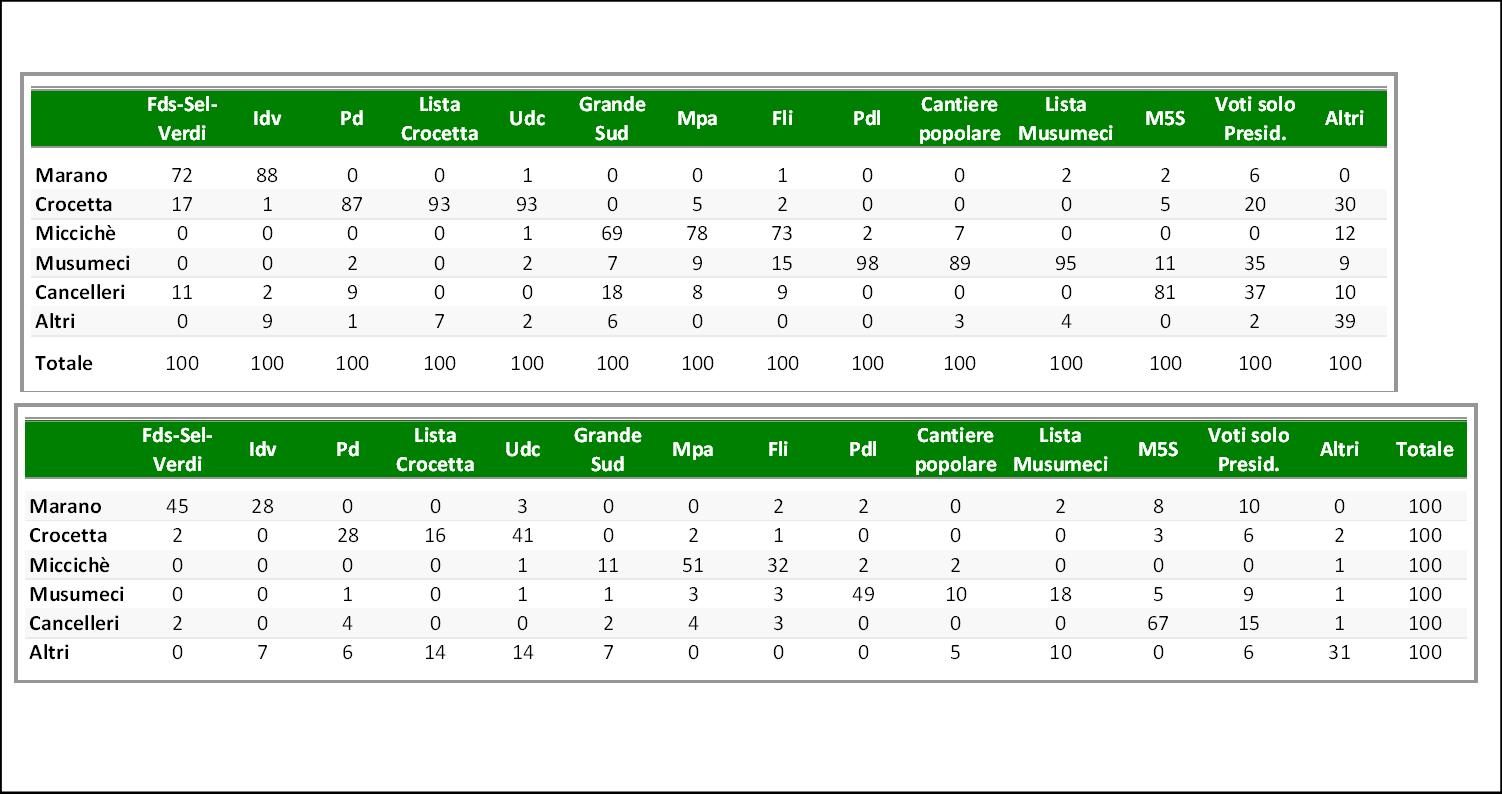

Tab. 1: Flussi elettorali a Palermo da comunali 2012 (liste) a regionali 2012 (candidati). Destinazioni e provenienze.

Il Pdl, già a maggio assai ristretto rispetto ai suoi standard palermitani, ha ceduto all’astensione un ulteriore 15%, ma comunque ha confermato oltre la metà dei suoi elettori delle comunali su Musumeci, senza che Miccichè abbia sottratto alcunchè. Il Pd ha pagato meno di tutti all’astensione, ma fra i suoi elettori delle comunali più di uno su quattro ha votato Cancelleri. Questi infatti ottiene appena il 15% dei suoi voti dal bacino del M5S alle comunali, pur avendo il maggior tasso di conferma (71%). Per il resto strappa consensi alle liste del centrosinistra: proviene da quelle di Orlando e Ferrandelli quasi il 40% dei suoi voti. E’ anche il più più votato, al pari di Crocetta, fra quanti sei mesi fa avevano votato solo il sindaco: si tratta per la stragrande maggioranza di elettori di Orlando, che dunque si sono divisi a metà fra Crocetta e Cancelleri. Quasi niente arriva da Pdl, Udc, Grande Sud e Mpa, mentre lo hanno scelto 4 elettori di Fli su 10, che pesano il 12% del suo totale di voti.

Miccichè è stato il più bravo nel rimobilitare elettori che alla comunali si erano astenuti, di questi lo ha votato il 3%, oltre il 20% dei suoi voti totali. Anche Musumeci ha fatto segnare un recupero, seppur più contenuto: il 2% degli astenuti delle comunali, da cui proviene uno su dieci dei suoi voti.

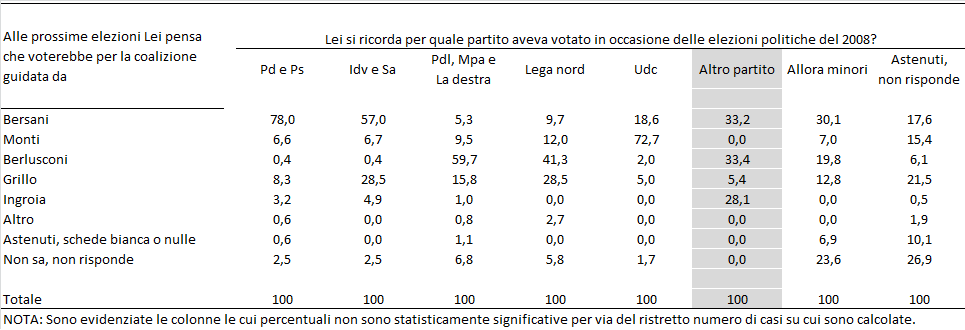

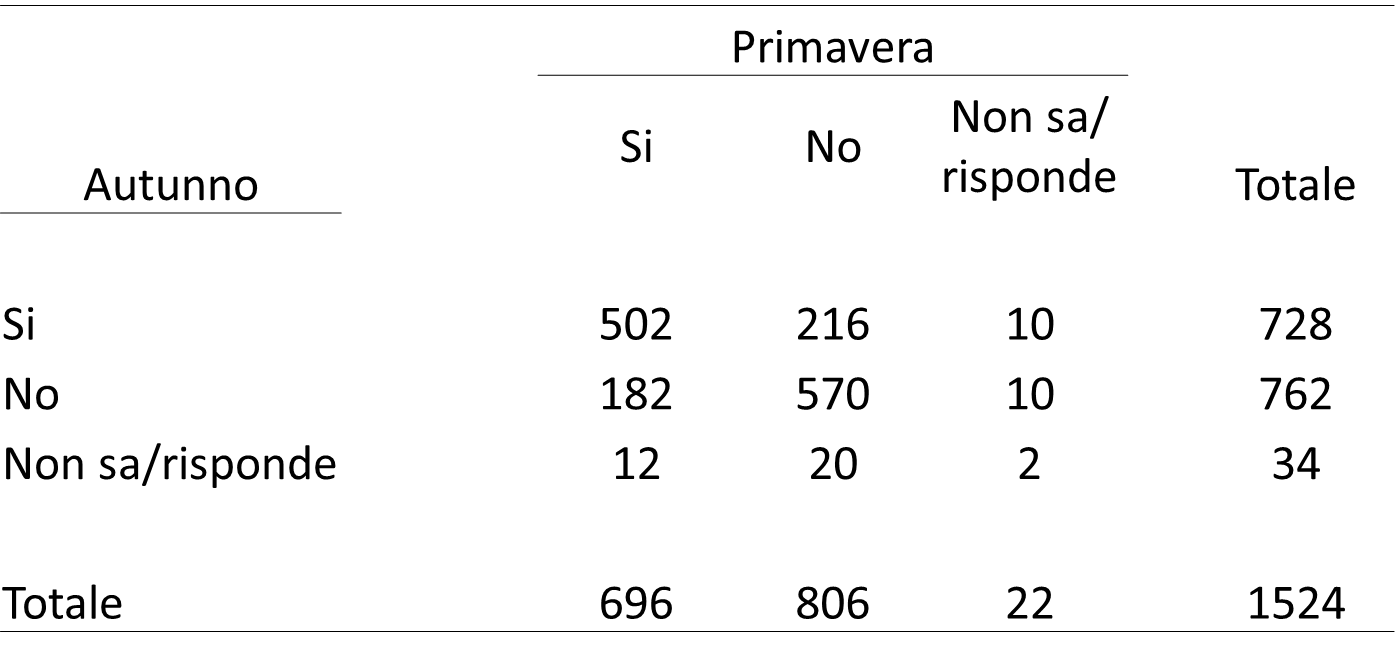

Per approfondire la nostra analisi circa la provenienza politica degli elettori del Movimento 5 stelle appare indicato verificare come essi si siano comportati in occasione delle ultime elezioni politiche, quelle del 2008 caratterizzate dalla sfida fra Berlusconi e Veltroni. Sembra un secolo fa e in effetti da allora il nostro sistema politico è profondamente cambiato, ma rappresentano comunque il miglior test per fornire una connotazione di colore politico agli elettori. Per le prossime analisi abbiamo potuto considerare oltre a Palermo anche Catania e Messina: sono i tre comuni più popolosi dell’isola, insieme superano il milione di elettori e in queste elezioni regionali hanno pesato per il 22% sul totale dei voti validi.

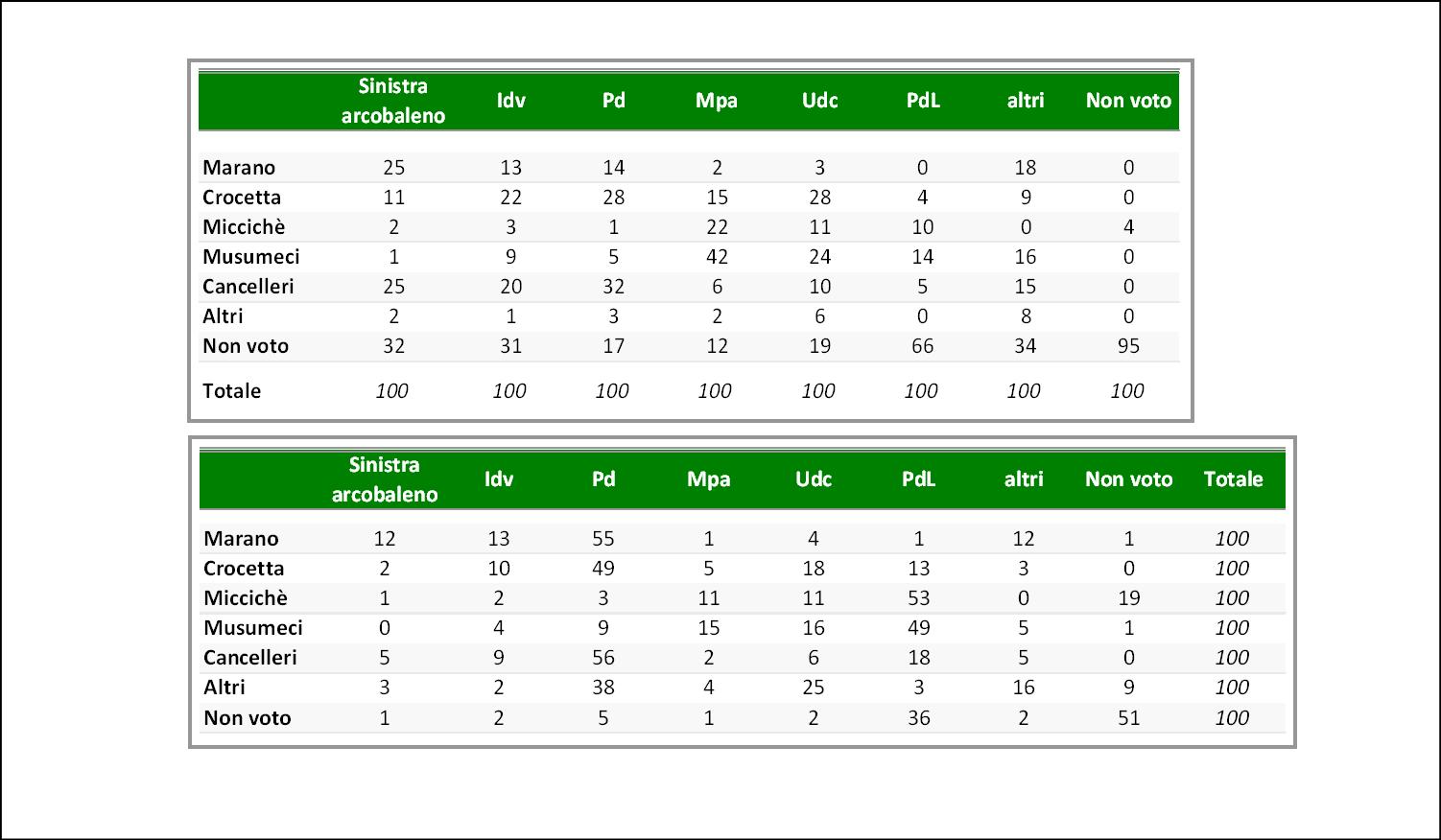

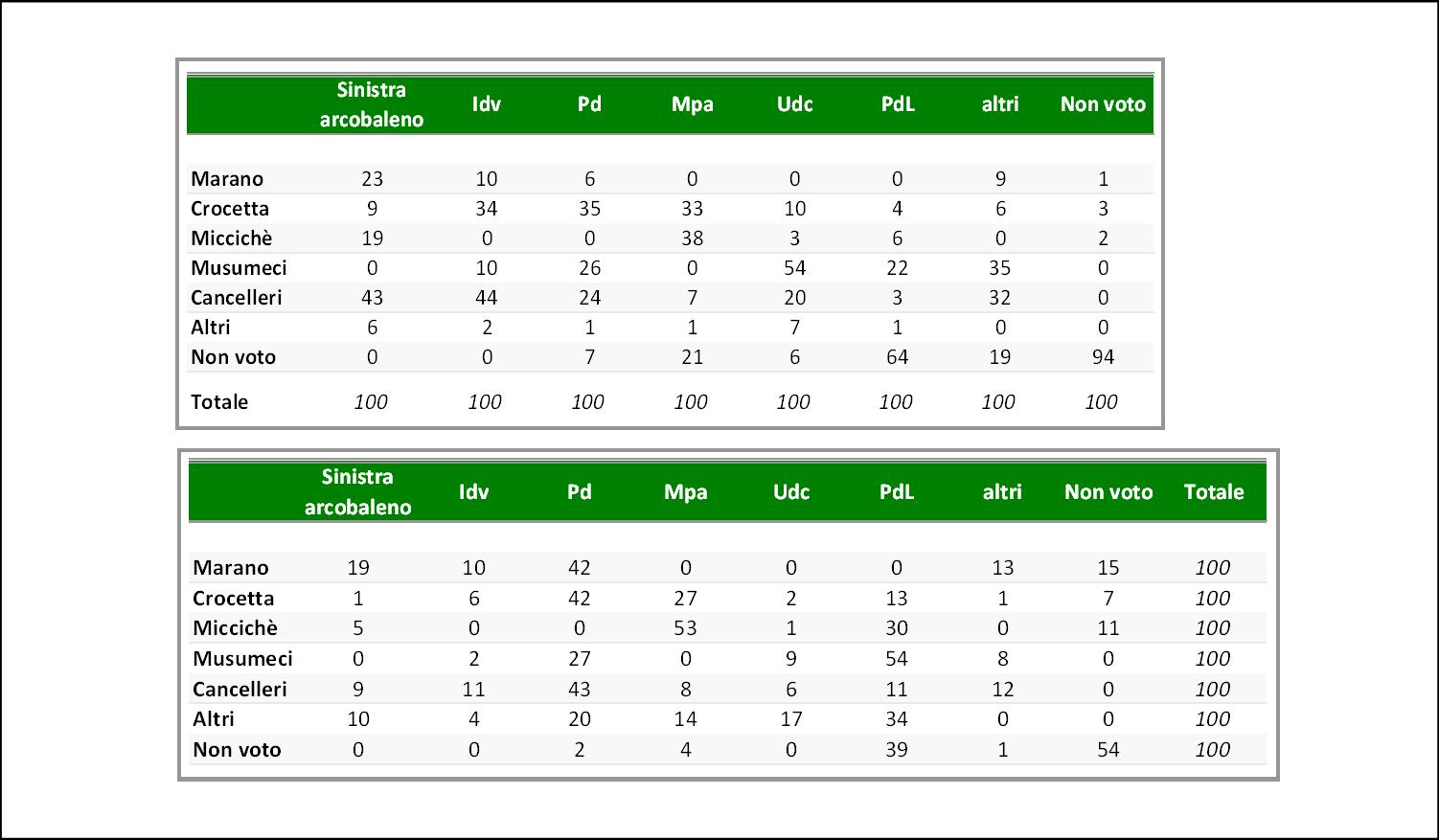

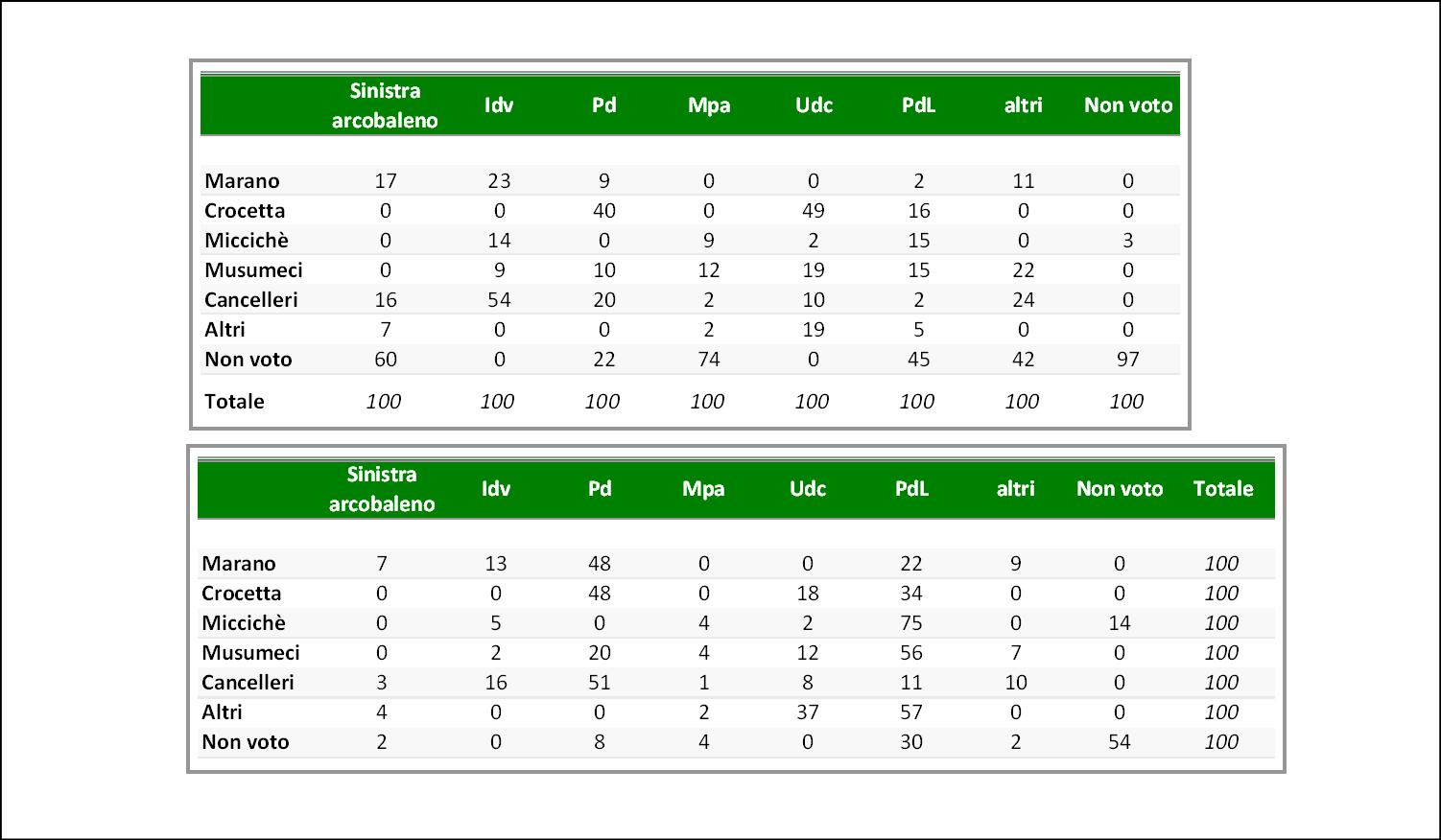

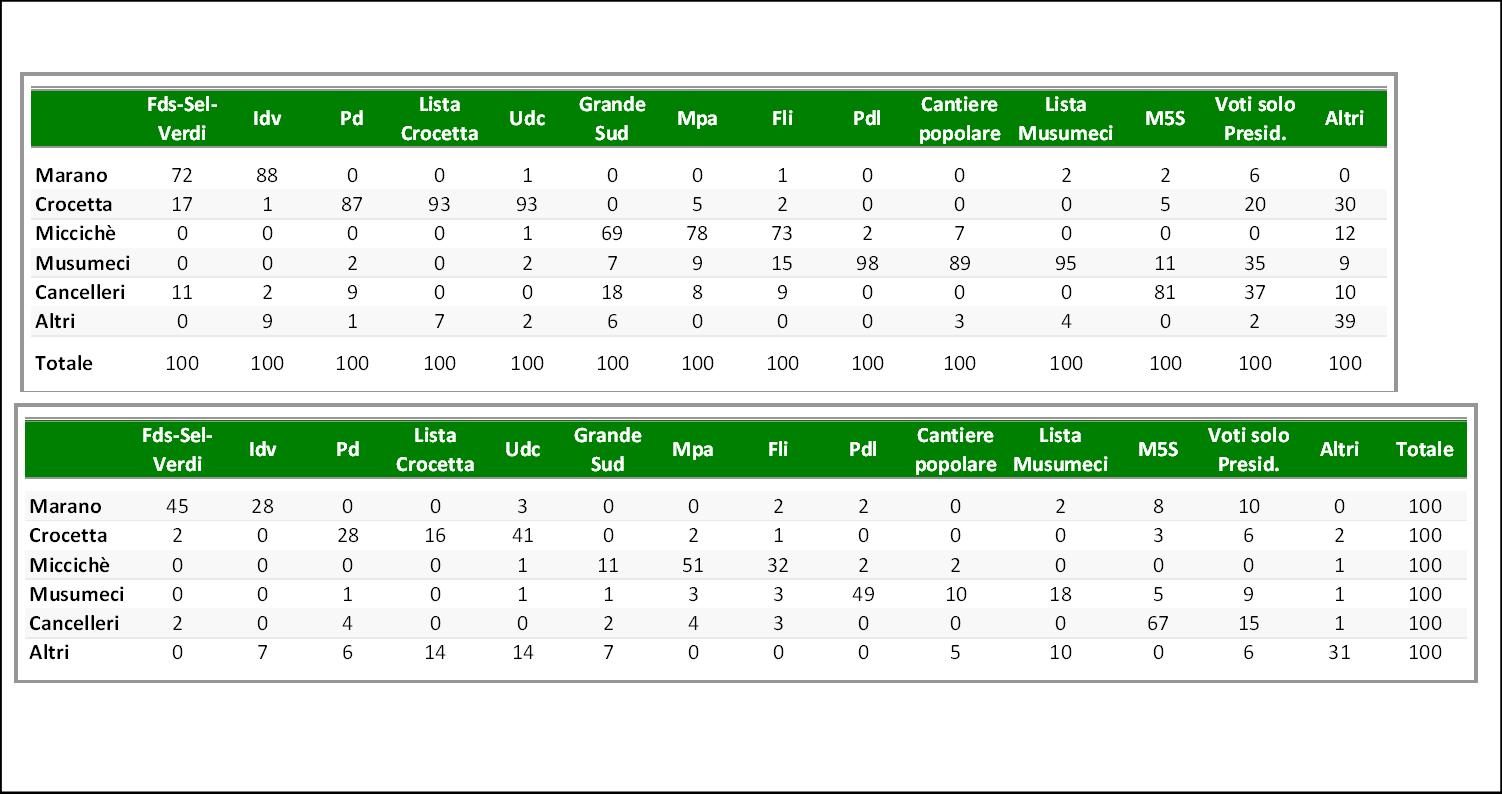

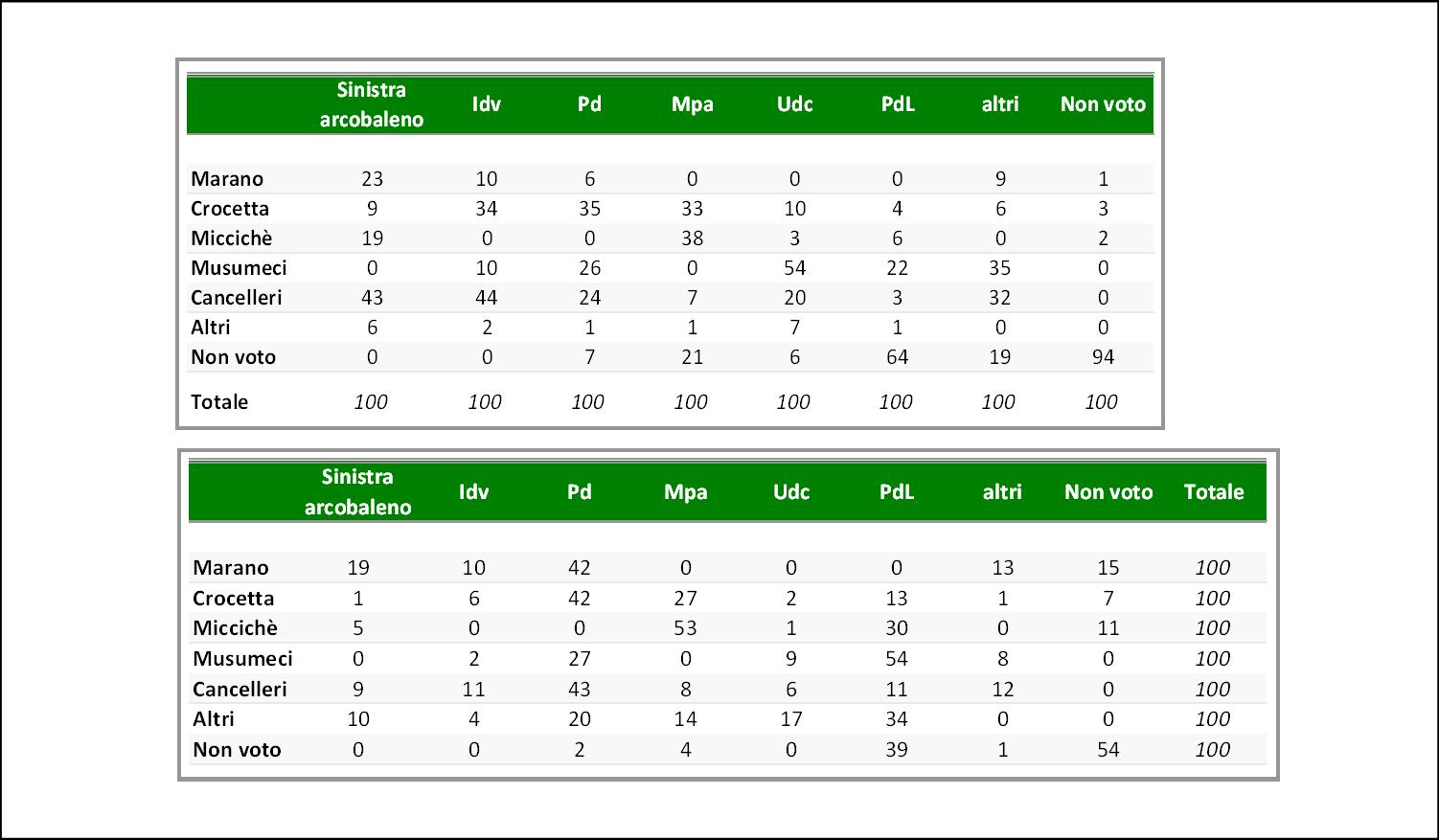

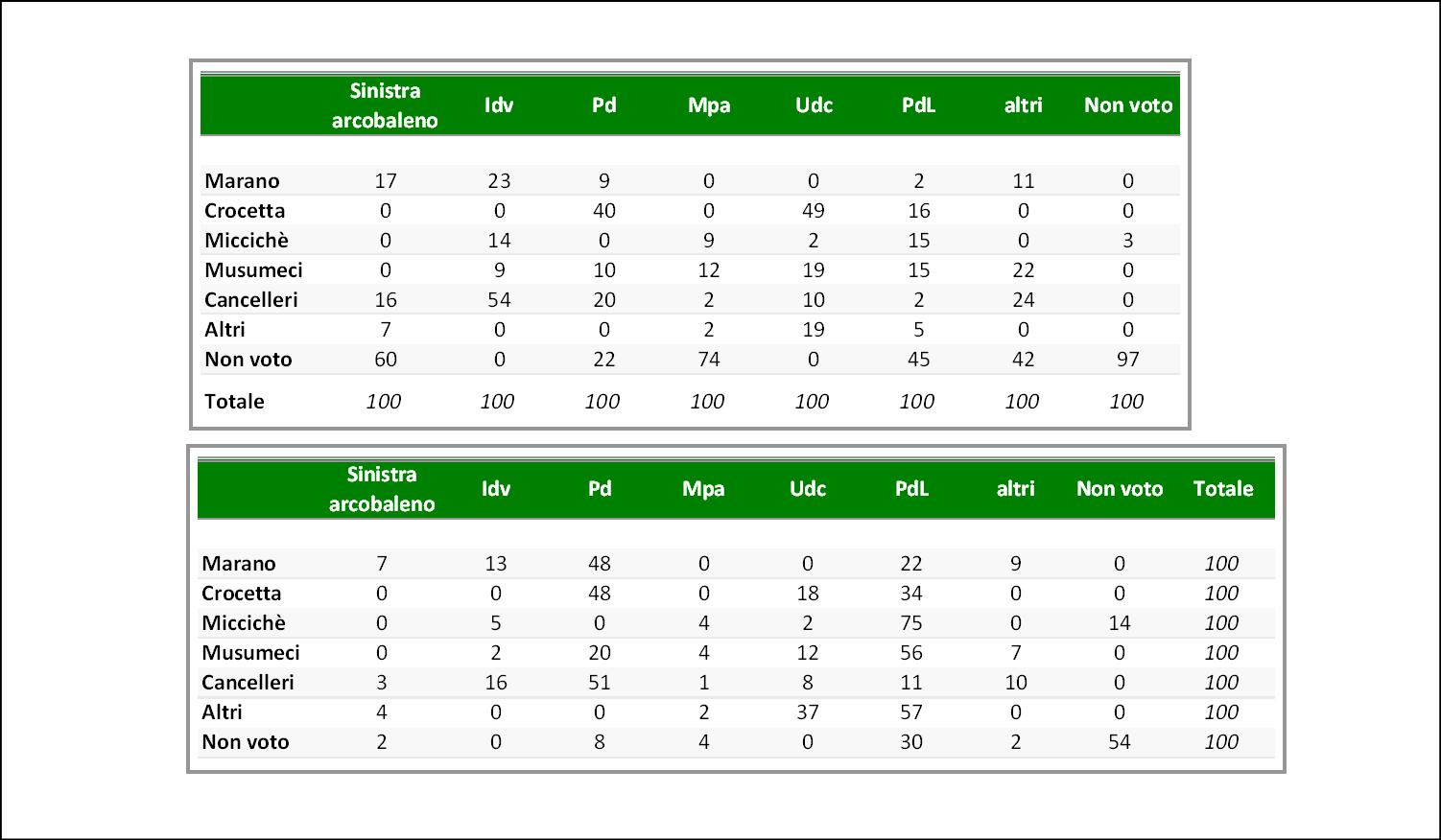

Ricordiamo brevemente come andarono le cose in tale occasione in Sicilia: il Pdl la fece da padrone con il 46,6%, poco di più nel capoluogo di regione e superò addirittura quota 50% nei comuni di Catania e Messina; il Pd aveva comunque raccolto oltre un quarto dei voti validi; l’Udc correndo da solo era al 9,6% mentre l’Mpa, in coalizione col Pdl, al 7,7% e l’Idv, col in Pd, aveva il 3,4%. La tabelle 2, 3 e 4 mostrano le matrici di flusso da politiche 2008 a regionali 2012, con riferimento ai candidati presidente, nei casi considerati. Il dato più eclatante è quello relativo al Pdl: i due terzi dei suoi elettori 2008 hanno scelto di astenersi a Catania e Palermo. A Messina sono un po’ meno (il 45%) ma si registra un significativo flusso verso Crocetta: sul totale degli elettori messinesi, compresi anche gli astenuti, più di uno su venti aveva votato il Pdl nel 2008 e il candidato di Pd e Udc domenica. Solo una quota fra il 25 e il 30% si è divisa fra i due candidati riconducibili al Pdl 2008, Miccichè e Musumeci, con quest’ultimo sempre avanti al rivale. Venendo al secondo protagonista del 2008, il Pd, ha confermato anch’esso una quota minoritaria dei suoi elettori (28-35-40%, rispettivamente a Palermo, Catania e Messina) sul proprio candidato. I suoi elettori si dimostrano meno propensi di quelli del Pdl all’astensione e una quota significativa ha scelto di votare per Cancelleri: tra un quarto e un quinto nei casi orientali, addirittura un terzo a Palermo. Una metà circa dei voti al candidato del M5S proviene da questo bacino (43-51-56%); molti meno dal pur più numeroso elettorato 2008 del Pdl (11-11-18%). Anche gli altri partiti di sinistra (Idv e Sinistra Arcobaleno) hanno ceduto quote significative dei propri elettori a Cancelleri: il totale dei suoi voti provenienti dal centrosinistra è del 63% a Catania, del 70% a Palermo e Messina. Quanti nel 2008 votarono l’Udc sembrano avere reagito all’alleanza col Pd in maniera differenziata nei tre casi: a Palermo meno del 30% ha votato Crocetta che è stato comunque il candidato preferito, analogamente a quanto accaduto fra chi aveva votato il partito di Casini alle comunali; a Messina quasi la metà ha seguito il partito votando Crocetta, mentre a Catania il 54% ha votato Musumeci (verso cui si registrano flussi significativi anche negli altri casi). Miccichè è l’unico candidato che sia riuscito a riportare alle urne astenuti del 2008 (2-3-4%) e vi ha tratto fra l’11 e il 19% dei suoi voti.

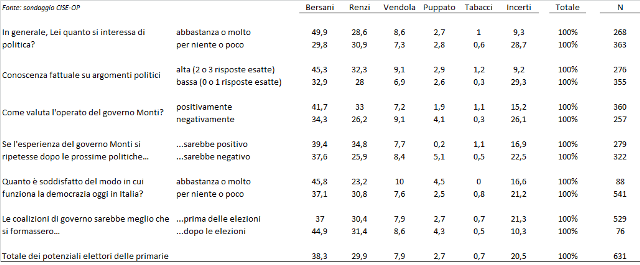

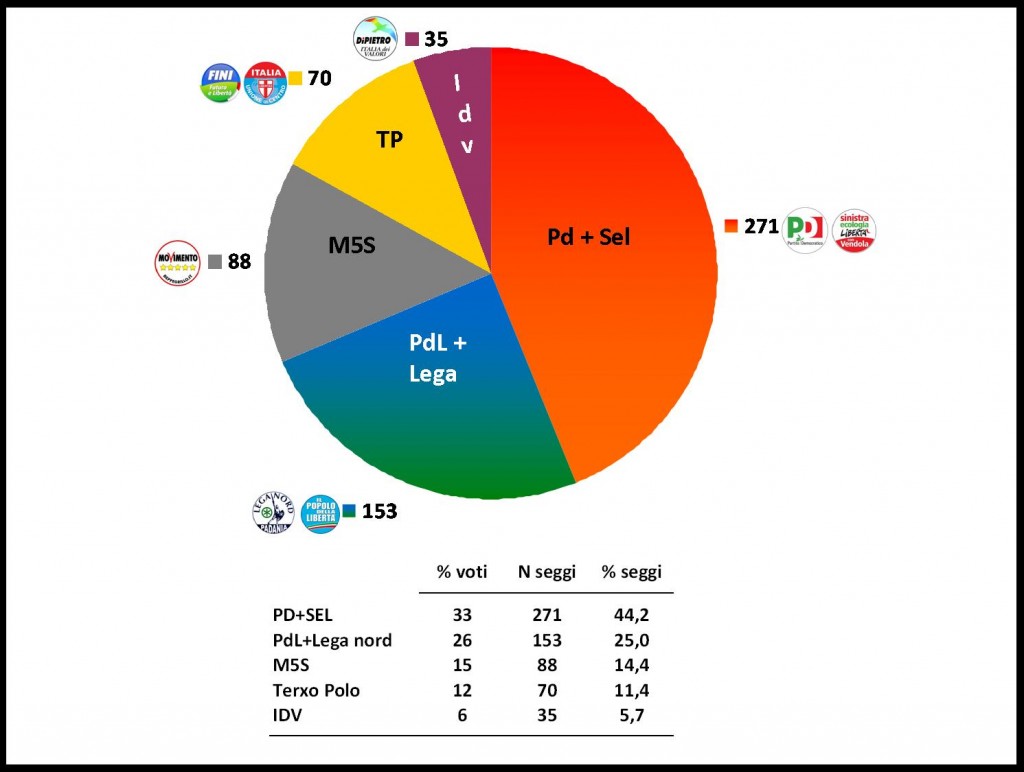

Tab. 2: Flussi elettorali a Palermo da politiche 2008 a regionali 2012 (candidati). Destinazioni e provenienze.

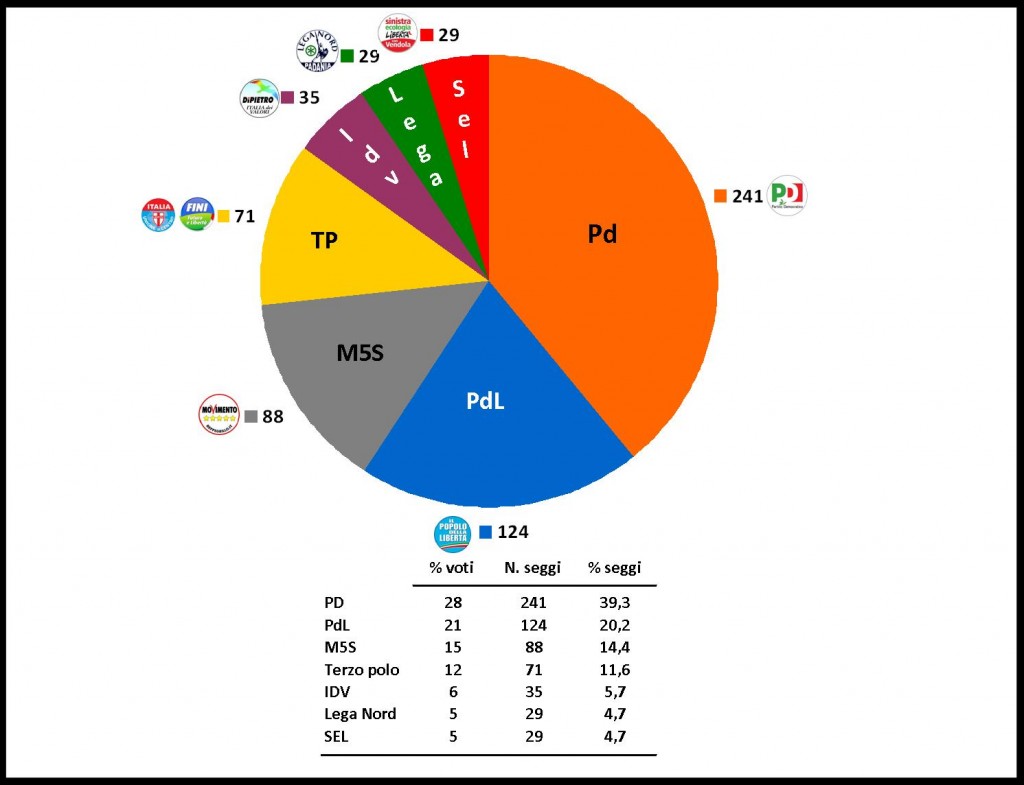

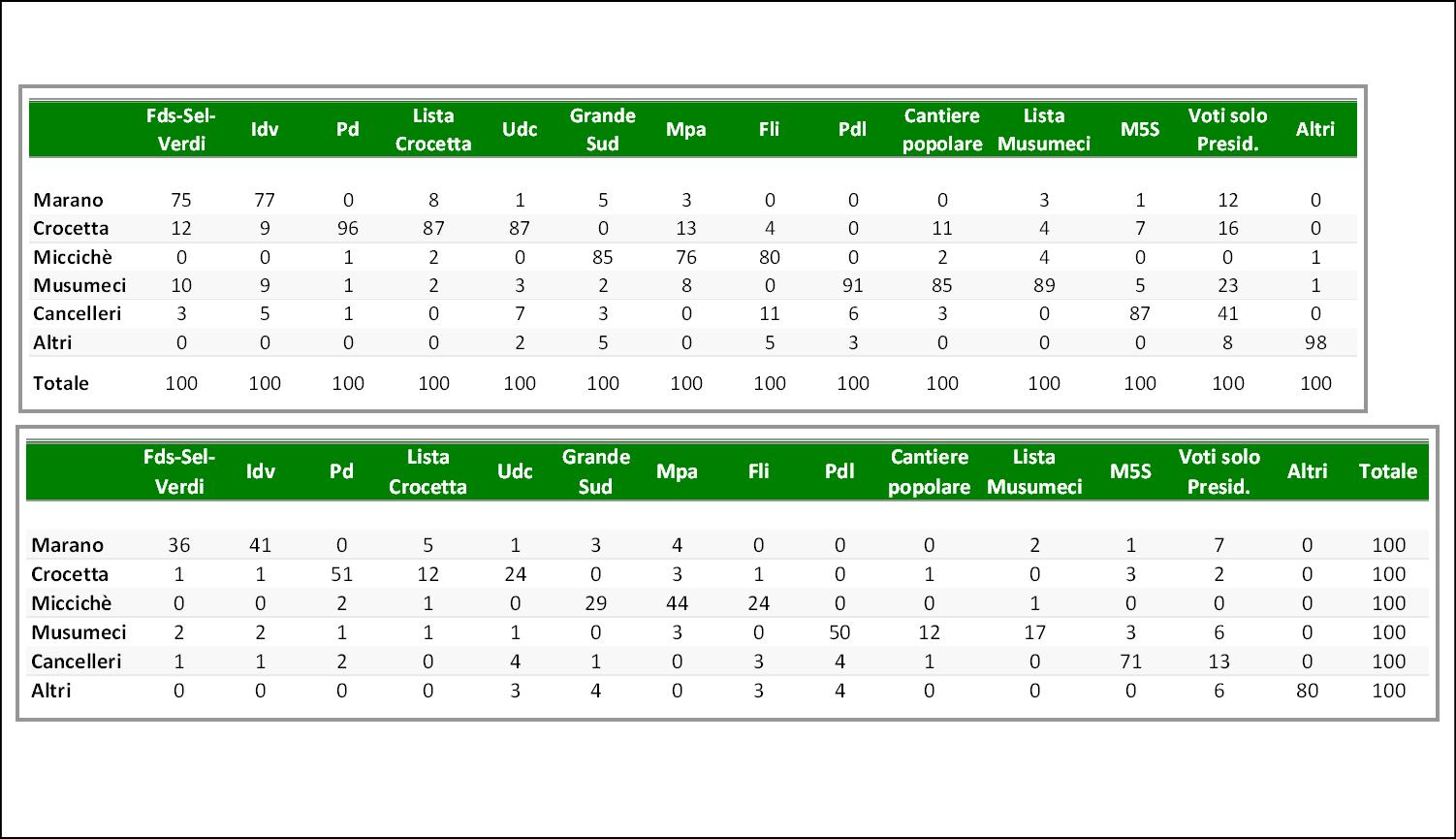

Tab. 3: Flussi elettorali a Catania da politiche 2008 a regionali 2012 (candidati). Destinazioni e provenienze.

Tab. 4: Flussi elettorali a Messina da politiche 2008 a regionali 2012 (candidati). Destinazioni e provenienze.

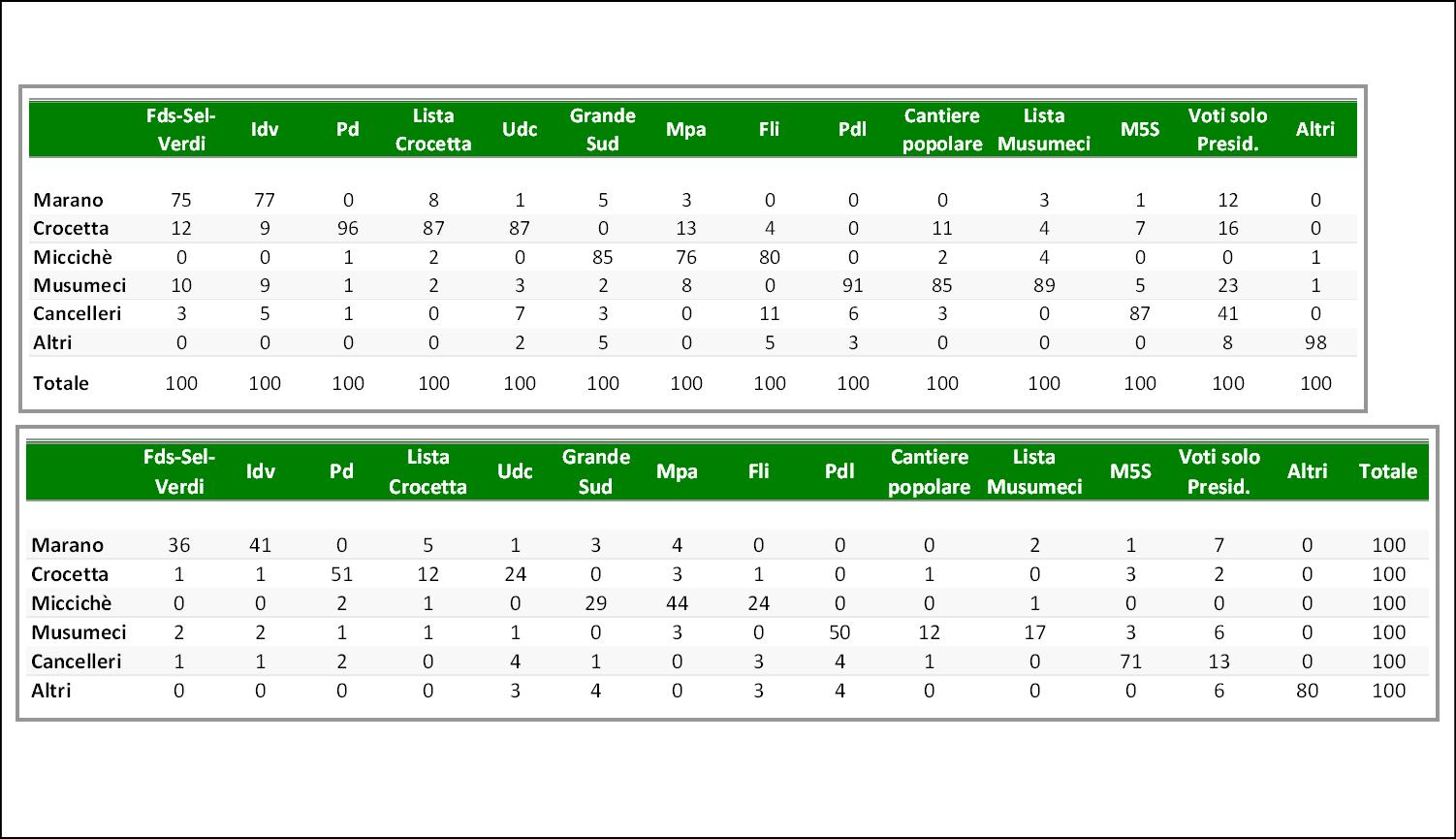

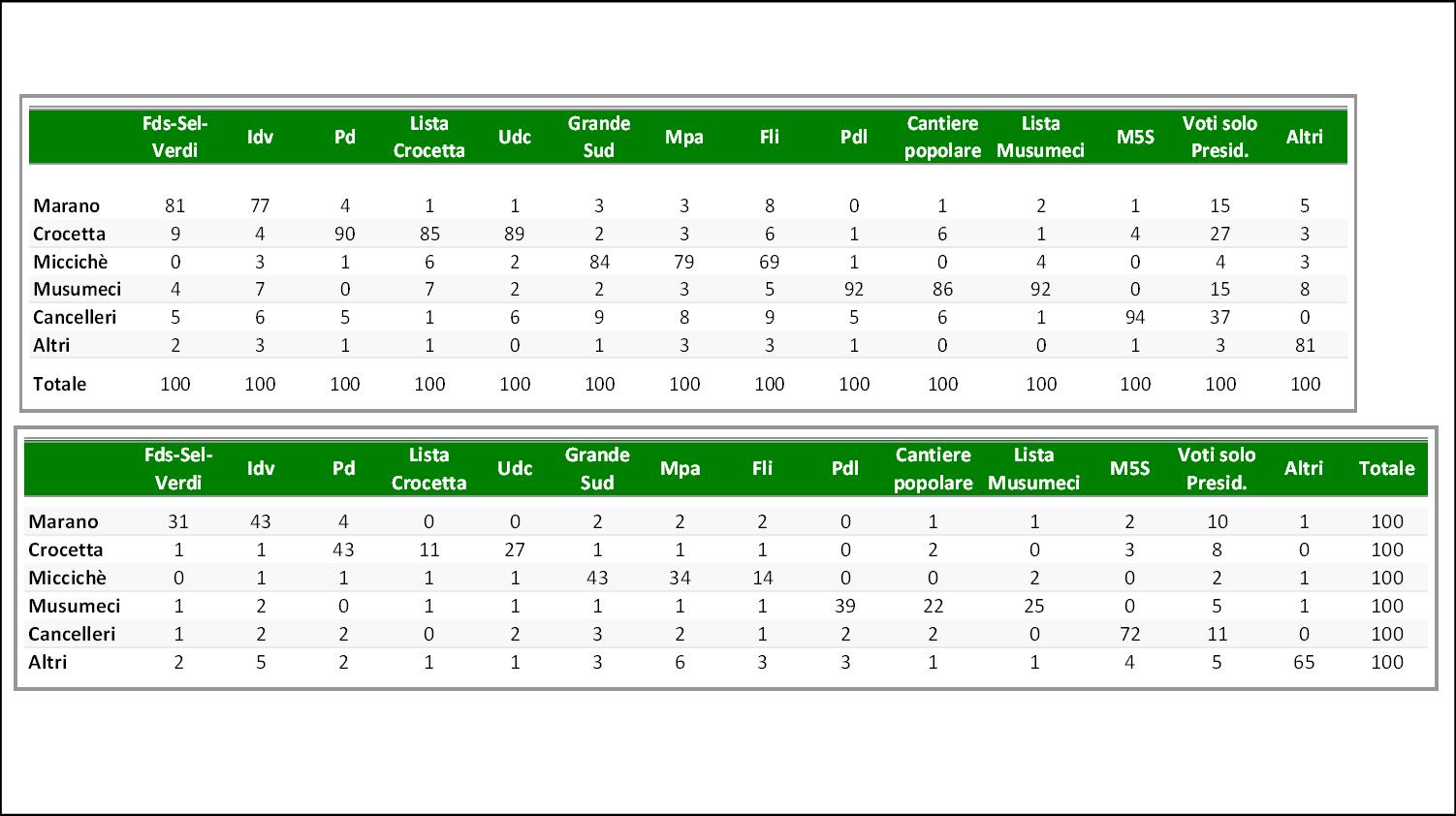

Un”ulteriore interessante analisi che è possibile svolgere con i dati disponibili è quella da liste a candidati delle regionali: si può così valutare la dimensione del voto disgiunto fra le due arene e la capacità dei candidati di mantenere i voti proporzionali delle proprie liste e di strappare voti dalle liste altrui. Le tabelle 5, 6 e 7 riportano queste matrici di flusso nei tre capoluoghi oggetto del nostro studio. In generale osserviamo coefficienti piuttosto alti sulle diagonali di conferma fra proporzionale e maggioritario: c’è stato quindi uno scarso ricorso al voto disgiunto. Nonostante l’elezione diretta e con turno unico del Presidente gli elettori non hanno adottato la strategia del voto utile, forse anche per l’incertezza su chi fossero i veri front-runner o per la quasi certezza che nessuno avrebbe comunque ottenuto una maggioranza all’Ars e che quindi tutti i voti fossero egualmente utili, purchè dati a liste sopra il 5%. Venendo alle performance dei diversi candidati, Cancelleri si dimostra in tutti e tre i casi il più premiato fra quanti non votano alcuna lista, oltre che presentare i massimi tassi di riconferma dei propri elettori proporzionali. Non riesce a sfondare fra quanti ancora oggi votano un partito, ma comunque sembra pescare qualcosa a tutti: infatti è il candidato che trae dalle proprie liste la quota più bassa dei suoi voti maggioritari (67-71-72%; per gli altri siamo fra ’80 e il 90%). Bene Crocetta che non smarrisce quasi niente da Pd e Udc ed è scelto da un 16-20-27% dei solo presidente; anche per Musumeci alte riconferme e buon risultato nella parte orientale dell’isola tra chi ha votato solo per il maggioritario (secondo dietro Cancelleri). La Marano e Miccichè sono quelli che hanno patito più defezioni dal proporzionale, ma comunque in ragione di un quinto circa dei voti delle liste a sostegno. Ad avvantaggiarsene soprattutto Cancelleri, ma anche i candidati maggiori di area, rispettivamente Crocetta e Musumeci.

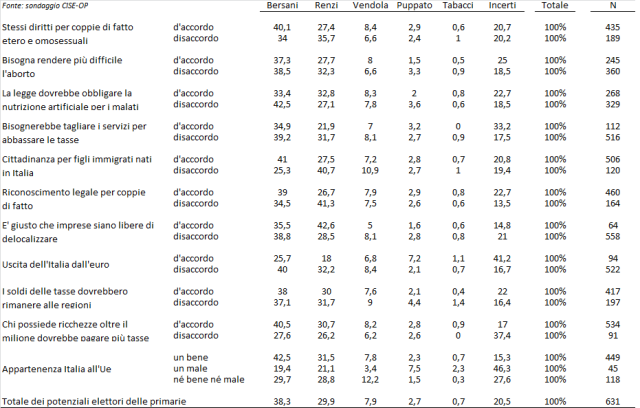

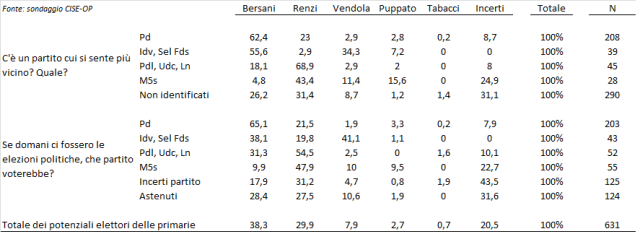

Tab. 5: Flussi elettorali da liste a candidati nelle regionali 2012 a Palermo. Destinazioni e provenienze.

Tab. 6: Flussi elettorali da liste a candidati nelle regionali 2012 a Catania. Destinazioni e provenienze.

Tab. 7: Flussi elettorali da liste a candidati nelle regionali 2012 a Messina. Destinazioni e provenienze.

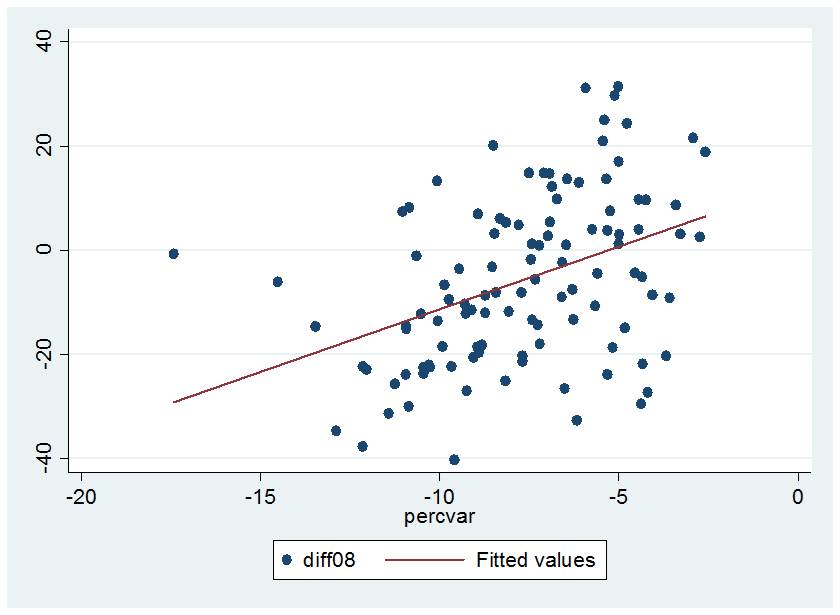

NOTA: Le matrici di flusso presentate sono state ottenute attraverso l’applicazione del modello di Goodman. A Palermo le sezioni sono state divise in 4 zone politicamente omogenee, su ciascuna delle quali è stata effettuata un’analisi separata, poi ricomposte in una matrice valida per l’intera città. A Catania e Messina la numerosità delle sezioni rapportata al numero di coefficienti da stimare non consentiva analoga procedura. In tutte le analisi il valore del VR è comunque inferiore alla soglia critica dei 15 punti.