di Nicola Maggini

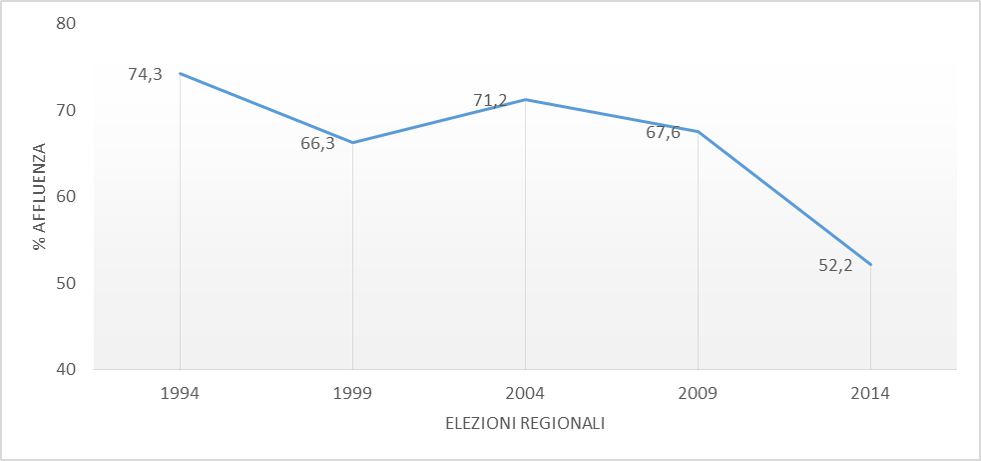

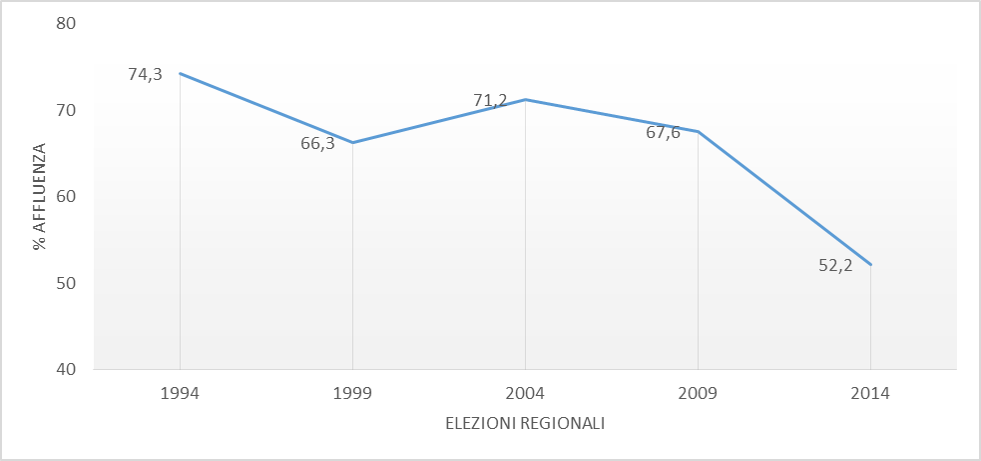

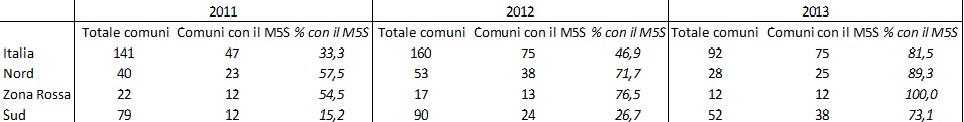

Il primo dato che emerge dalle elezioni regionali in Sardegna che si sono appena concluse è quello sull’affluenza: ha votato il 52,2% degli aventi diritto, oltre 15 punti in meno rispetto alle regionali del 2009. Quasi un sardo su due è rimasto a casa. E se il termine di confronto sono le regionali del 2004, il calo è di ben 19 punti percentuali. Come vediamo nella Figura 1, mettendo a confronto i dati delle ultime 5 elezioni regionali, emerge un dato lampante: dal 1994 l’affluenza in Sardegna è diminuita di circa 22 punti. Ma tra il 1994 e il 2009 l’andamento era stato fluttuante, con una diminuzione tra il 1994 e il 1999, un aumento nel 2004 per tornare infine nel 2009 ai livelli di 10 anni prima. La crisi di partecipazione, che si era già manifestata in precedenza, negli ultimi tempi è quindi divenuta un vero e proprio crollo. Alle regionali sarde pertanto il primo partito è quello dell’astensione. Del resto il distacco dalla politica e il rifugio nell’astensione è ormai il dato costante della politica italiana negli anni della crisi. E’ quanto accaduto anche nella elezioni regionali in Basilicata nel novembre 2013, in Sicilia alle regionali del 2012 e nel resto del paese alle ultime amministrative. Gli scandali dei rimborsi elettorali illeciti che hanno travolto il Consiglio regionale sardo e i principali partiti, i problemi economico-sociali comuni al resto dell’Italia, con l’aggiunta di quelli caratteristici della “periferia”, che si presentano oggi in tutta la loro drammaticità in Sardegna (si pensi ad esempio all’aumento della disoccupazione, in primis quella giovanile, e al calo delle presenze turistiche sull’isola anche a causa del “caro” traghetti), sono tutti elementi che hanno contribuito a questo aumento considerevole delle astensioni. Senza dimenticare, ovviamente, un fattore tutto politico: la mancata presentazione della lista del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali sarde a causa di dissidi interni al movimento (e con il leader Grillo). Certamente è plausibile ipotizzare che una buona fetta degli elettori del M5S, non potendo votare per la loro lista di riferimento, siano rimasti a casa.

Fig. 1 Affluenza alle elezioni regionali in Sardegna, 1994-2014.

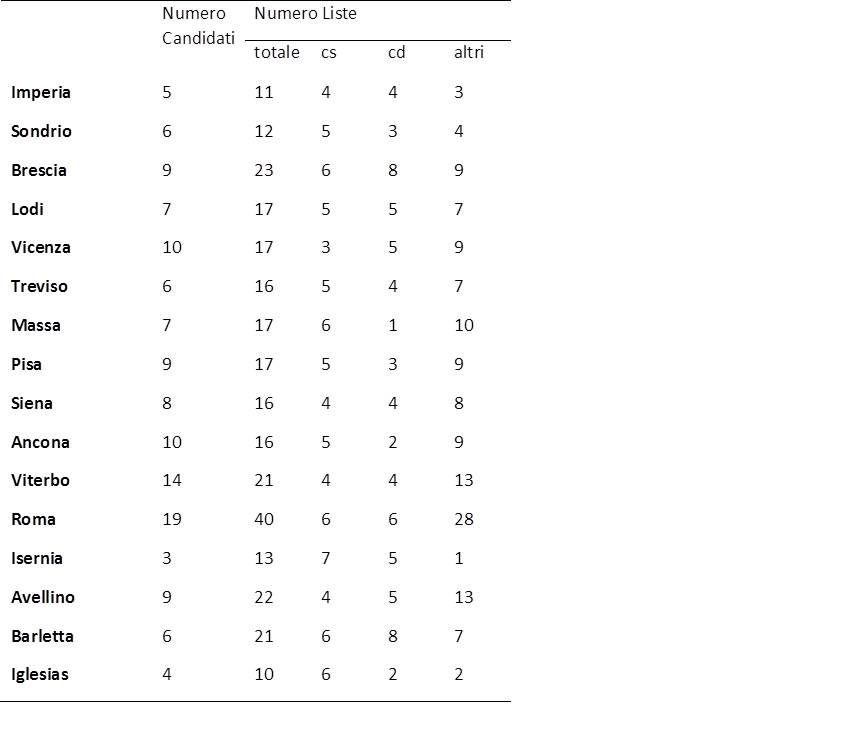

L’esigua maggioranza dei sardi che si è recata alle urne doveva scegliere tra 6 candidati Presidente e 27 liste. La Sardegna può essere considerata come una regione contendibile ed elettoralmente competitiva: se il Presidente di regione uscente, Ugo Cappellacci, era a capo di una coalizione di centrodestra, in precedenza aveva governato il centrosinistra con Renato Soru (2004-2009) e prima ancora il centrodestra (1999-2004). Questa alternanza al governo della regione si è rispecchiata anche nelle elezioni politiche degli ultimi anni, quando nell’isola si sono affermate coalizioni dal diverso colore politico nel corso del tempo. L’esito di queste elezioni pertanto non era scontato e la competizione senza dubbio era aperta.

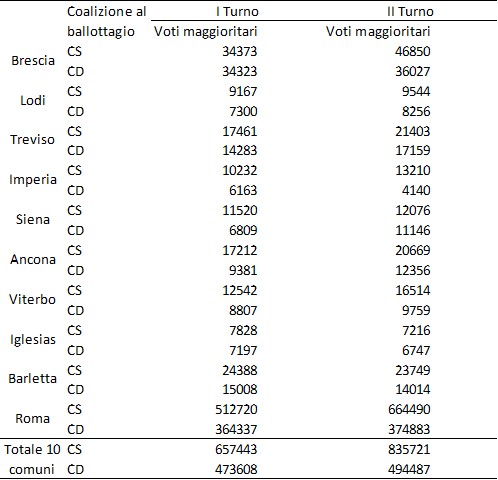

Nel voto di domenica 16 febbraio 2014, la coalizione di centrodestra guidata dall’incumbent Ugo Cappellacci ha risentito in particolar modo del clima di sfiducia generalizzato e non ha confermato la vittoria di 5 anni prima. Se infatti nel 2009 Cappellacci aveva ottenuto il 51,9%, in queste elezioni si è fermato al 39,7%, ossia circa 12 punti percentuali in meno. In valori assoluti le perdite sono state di circa 165mila voti. Lo sfidante del Pd, Francesco Pigliaru, ha vinto le elezioni divenendo presidente con il 42,5% dei consensi, ossia una percentuale quasi uguale a quella del 2009 (quando Renato Soru si fermò al 42,9%). In termini assoluti in realtà c’è stata una flessione di circa 65mila voti. La supremazia del centrosinistra sul centrodestra conferma il dato emerso alle elezioni politiche del febbraio 2013, quando la coalizione di Bersani in Sardegna alla Camera aveva ottenuto il 29,5% contro il 23,7% raccolto dalla coalizione di centrodestra di Berlusconi. Alle politiche, però, la prima forza politica era stata il M5S con il 29,7% e la sua assenza alle regionali, come abbiamo visto, rendeva ancora più incerto l’esito di queste consultazioni. Inoltre la coalizione di Pigliaru ha dovuto affrontare la concorrenza della scrittrice Michela Murgia, candidata di Sardegna Possibile, che “pescava” in un bacino elettorale simile a quello del centrosinistra, ma si è fermata al 10,3% dei consensi (vedi Tabella 1).

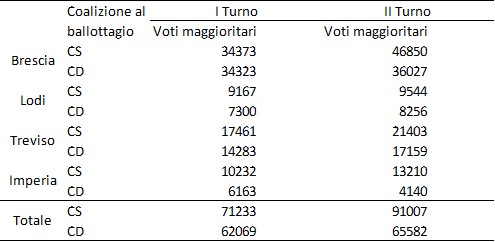

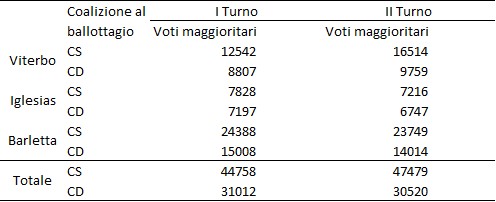

Tab. 1 La competizione maggioritaria, valori assoluti e percentuali.

Pigliaru ha dunque conquistato la regione con una percentuale di voti analoga a quella ottenuta da Soru nel 2009, quando l’allora Presidente del centrosinistra fu sconfitto proprio da Ugo Cappellacci. Se in termini relativi la sinistra dunque conferma i risultati del 2009 (e in termini assoluti registra una flessione), queste elezioni sono state vinte a causa del crollo nei consensi del Presidente uscente Ugo Cappellacci. I voti espressi al candidato presidente Pigliaru, inoltre, sopravanzano i voti alle liste che lo sostenevano (una differenza di oltre 23mila voti), segnalando quindi una buona performance personale del candidato del centrosinistra. Al contrario, i voti delle liste a sostegno di Cappellacci sopravanzano i voti espressi direttamente per il candidato del centrodestra: il Presidente uscente della Sardegna, pertanto, non sembra essere stato un valore aggiunto per la sua coalizione e questo dato certamente segnala un giudizio negativo verso il governo regionale uscente.

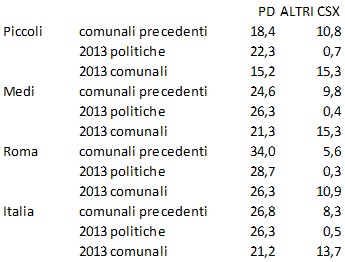

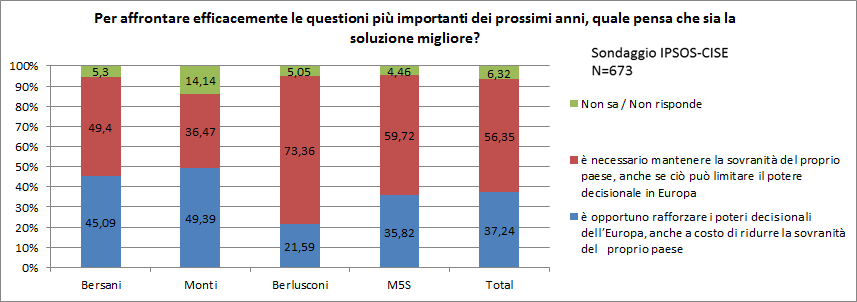

Se passiamo ad esaminare i voti ottenuti dalle liste, si vede che il Pd resta sotto il 25% perdendo oltre 82.000 voti rispetto alle politiche di febbraio (-3,1 punti percentuali) e oltre 53.000 voti rispetto alle regionali, una flessione di 2,6 punti percentuali (vedi Tabella 2). In compenso, Sel passa dal 3,7 delle politiche al 5,2 delle regionali, con un incremento di 1,5 punti percentuali. Lo stesso incremento lo registra il Centro democratico, mentre rispetto alle regionali del 2009 perdono voti sia in termini assoluti che in termini percentuali la sinistra comunista e l’Idv. Infine, le liste minori di centrosinistra (“Altri CSX”) hanno raccolto un numero dei voti che in termini assoluti è quasi il triplo di quello delle regionali del 2009, con un incremento di 6 punti percentuali. La tenuta del centrosinistra rispetto alle regionali precedenti quindi è dovuta più che al Pd (in flessione) alla buona performance dei suoi alleati minori, segnalando una certa frammentazione del voto nel campo del centrosinistra.

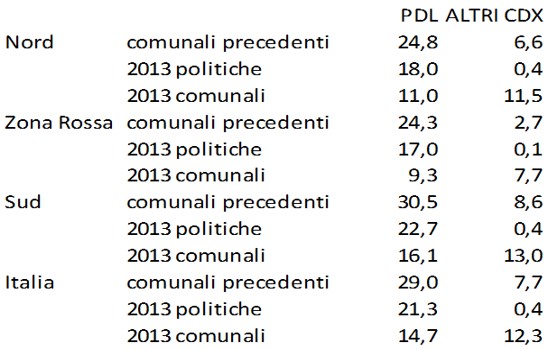

Forza Italia rispetto alle politiche (quando ancora c’era il Pdl) perde “solo” 1,9 punti percentuali e oltre 62.000 elettori (si deve ricordare che il Nuovo Centrodestra di Alfano non si è presentato alle elezioni regionali). Se però il termine di confronto non sono le politiche, ma le precedenti regionali, l’emorragia di voti del partito di Berlusconi è molto consistente, di ben 11,6 punti percentuali, lasciando per strada oltre 122.000 elettori (e solo una piccola parte è confluita in Fratelli d’Italia). In compenso l’Udc (che alle regionali fa parte della coalizione di centrodestra) incrementa notevolmente i propri voti rispetto alle politiche passando dal 2,8% al 7,6% (+4,8 punti percentuali). Rispetto alle precedenti regionali, invece, il partito di Casini perde voti sia in termini assoluti che in termini percentuali (-1,5 punti percentuali). Per quanto riguarda gli altri partiti della coalizione, FdI conferma sostanzialmente il risultato delle politiche (+1,1 punti percentuali), mentre il Partito Sardo d’Azione conferma il risultato delle regionali del 2009. Rispetto alle regionali precedenti, si è ridotto anche il bacino elettorale delle liste minori del centrodestra (“Altri CDX”), con un calo di 2,2 punti percentuali. Infine, le liste fuori dalle coalizioni maggiori raggruppate nella categoria “Altri” (per la maggior parte liste indipendentiste) aumentano i propri consensi rispetto alle regionali precedenti (circa 26mila voti in più, con un incremento di 4,4 punti percentuali), mentre il confronto con le politiche è “falsato” dal fatto che in questa categoria sono conteggiati anche i voti del M5S.

Tab. 2 Il voto alle liste e confronto con politiche 2013 e regionali 2009, valori assoluti e percentuali

In conclusione queste elezioni hanno rappresentato una sonora bocciatura per il Presidente uscente, Ugo Cappellacci, e una sconfitta anche per Berlusconi, che si è impegnato in prima persona nella campagna elettorale. Al contrario, l’economista Francesco Pigliaru (che ha sostituito il 6 gennaio la candidata del Pd uscita vincente dalle primarie, Francesca Barracciu, dopo che era stata iscritta nel registro degli indagati) in un mese ha portato il centrosinistra a una non facile vittoria. Una buona notizia quindi per il Pd anche in chiave nazionale, dal momento che non sembra avere troppo risentito delle polemiche relative allo scontro tra Renzi e Letta, con le dimissioni di quest’ultimo e l’incarico di premier conferito da Napolitano al sindaco (ormai ex) di Firenze.