di Nicola Maggini

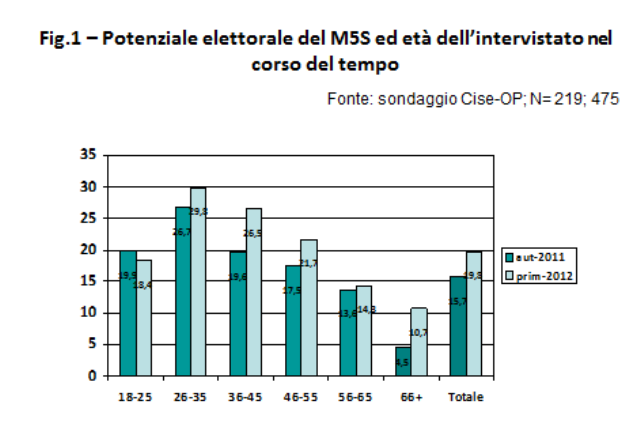

Il Panel Elettorale CISE ci permette di ricostruire, a distanza di vari mesi, non soltanto i cambiamenti complessivi dell’opinione pubblica, ma i veri e propri cambiamenti degli atteggiamenti e delle opinioni a livello individuale. In questa sede presentiamo i risultati del confronto delle prime due ondate: primavera e autunno 2012. Quali categorie politiche sono maggiormente mobili? Quanti intervistati cambiano opinione politica a distanza di sei mesi? A queste domande cerchiamo di dare risposta con l’analisi che segue. In primo luogo, la Fig.1 mostra come si collocano i nostri 1524 intervistati sull’asse sinistra-destra nell’arco di sei mesi. Come si vede, non ci sono dei grossi cambiamenti: coloro che si collocano sulla sinistra dello spazio politico rimangono stabili e rappresentano circa un terzo dei nostri intervistati. Coloro che si collocano al centro aumentano di 1,4 punti percentuali (dal 23% al 24,4%), mentre gli intervistati di destra diminuiscono di 1,6 punti percentuali (dal 30,1% al 28,5%). Infine, i non collocati rimangono stabili, attorno al 13%.

Fig.1

A prima vista il quadro che emerge è quello di una forte stabilità delle opinioni politiche all’interno del nostro campione; tuttavia, se si incrocia l’auto-collocazione politica della primavera 2012 con l’auto-collocazione politica dell’autunno 2012, si può comprendere effettivamente se ci siano stati dei mutamenti di opinioni politiche a livello individuale e in che direzione. Presentiamo quindi le matrici di flusso che mostrano i movimenti intervenuti tra la prima ondata e la seconda ondata del panel considerando gli stessi 1524 intervistati. La Tab.1 riporta i flussi in percentuale rispetto all’auto-collocazione politica nella primavera 2012 e ricostruisce quindi le destinazioni avvenute nell’autunno 2012.

Tab.1

La matrice delle destinazioni evidenzia nella diagonale le percentuali di coloro che confermano la propria opinione politica tra le due ondate. In primo luogo, tra coloro che nella primavera del 2012 si collocavano a sinistra, il 75,2% nell’autunno 2012 conferma la propria posizione, mentre il 14,1% si colloca al centro, il 6,1% si colloca sulla destra e il 4,6% passa tra i non collocati. Gli intervistati di sinistra sono quelli che mostrano una maggiore stabilità nel proprio posizionamento politico. Subito dopo (con un distacco di circa 6 punti percentuali) vengono gli intervistati di destra: tra questi, nell’autunno 2012 il 69,1% continua a considerarsi di destra, il 16% si colloca al centro, il 5,4% si sposta a sinistra e il 9,5% passa tra i non collocati. Un minore grado di stabilità nel proprio posizionamento politico lo mostrano gli intervistati di centro e i non collocati. Tra coloro che nella primavera 2012 si collocavano al centro, il 46,2% mantiene la stessa posizione, mentre la maggioranza cambia posizione, in particolare verso la sinistra (22%) e, in misura minore, verso la destra (17,7%) e i non collocati (14%). Infine, tra coloro che nella primavera 2012 non si collocavano, il 45,4% continua a non collocarsi, mentre la maggioranza decide di collocarsi all’interno di una categoria dello spazio politico. In particolare, ben il 32% si sposta al centro, mentre l’11,9% si sposta a destra e il 10,7% si colloca sulla sinistra. In sintesi, l’apparente stabilità mostrata dalla Fig.1 è il risultato di una serie di flussi quasi a somma zero; tra i nostri intervistati, in realtà, c’è stata una mobilità delle opinioni politiche che ha riguardato in modo particolare coloro che non si collocano lungo l’asse sinistra-destra e coloro che si collocano al centro. Questa maggiore mobilità a livello individuale delle opinioni politiche dei non collocati e degli intervistati di centro non è del resto sorprendente ed è accompagnata, come si è detto, da una stabilità circa il proprio posizionamento politico degli intervistati di destra e, in misura ancora maggiore, di quelli di sinistra. Ci domandiamo ora se tali mutamenti di opinioni politiche abbiano riguardato in particolare alcune categorie socio-professionali. Per far ciò abbiamo incrociato la professione dell’intervistato con l’auto-collocazione politica, sia nella prima che nella seconda ondata del Panel. Riportiamo i risultati nelle Fig.2 e 3 che mostrano il profilo politico delle diverse categorie socio-professionali.

Fig.2

Fig.3

Si nota in primis come coloro che si collocano sulla sinistra dello spazio politico nell’arco di sei mesi aumentino in termini percentuali in quasi tutte le categorie socio-professionali, con l’eccezione della borghesia, dei pensionati e dei disoccupati. In queste categorie, tuttavia, il decremento di coloro che si collocano sulla sinistra non è accompagnato da un aumento di coloro che si collocano sulla destra (a parte tra i pensionati dove c’è un leggero aumento degli intervistati di destra, rimanendo sostanzialmente stabili). Nella borghesia tra primavera e autunno 2012 è il centro che aumenta in termini percentuali (dal 17,2% al 24%), mentre la destra diminuisce di circa due punti (dal 28,9% al 26,2%), mostrando una percentuale quasi uguale a quella della sinistra. Coloro che si collocano al centro aumentano anche tra i pensionati, passando dal 19,1% della primavera al 23,8% dell’autunno (mentre la sinistra cala dal 44,6% al 39,3% e la destra passa dal 24,9% al 25,4%). L’aumento percentuale degli intervistati di centro è ancora più marcato tra i disoccupati, dove passa dal 19,3% della primavera al 39,7% dell’autunno (un incremento di ben 20,4 punti percentuali). I disoccupati sono una delle categorie che mostrano i maggiori mutamenti circa le opinioni politiche nell’arco di sei mesi. Coloro che si collocano sulla destra dello spazio politico passano, sempre tra i disoccupati, dal 34,1% della prima ondata al 25,9% della seconda ondata, e una diminuzione simile la registrano anche quelli che si collocano sulla sinistra che calano dal 29,7% al 16,2%. Un aumento lo registrano, invece, i non collocati che passano dal 16,9% al 18,2%. Oltre ai disoccupati, le altre due categorie che registrano i maggiori mutamenti dal punto di vista del profilo politico sono le casalinghe e gli operai. Mentre in primavera tra le casalinghe la destra sopravanzava nettamente la sinistra (33,4% vs. 23,9%), in autunno i rapporti di forza si sono ribaltati, con la sinistra che sopravanza la destra (29,3% vs. 25,1%). Nell’arco di sei mesi anche il centro è diminuito in termini percentuali (dal 31,7% al 24,5%), mentre i non collocati sono aumentati sensibilmente (passando dall’11% al 21,1%, ossia un incremento di 10,1 punti percentuali). Anche tra gli operai in primavera la collocazione a destra sopravanzava nettamente la collocazione a sinistra (37,2% vs. 22,4%); in autunno, invece, i rapporti di forza si sono riequilibrati (gli intervistati di destra sono il 34,9% e quelli di sinistra il 31,3%). Coloro che si collocano al centro, sempre tra gli operai, sono diminuiti passando dal 27,2% al 23,2%, e un calo lo registrano anche i non collocati (dal 13,3% al 10,7%). In definitiva, tra gli operai la sinistra è l’unica categoria politica che aumenta (di 8,9 punti percentuali). Infine, gli impiegati (pubblici e soprattutto privati) sono le uniche due categorie socio-professionali dove tra primavera e autunno sia gli intervistati di sinistra che quelli di destra aumentano in termini percentuali, mentre coloro che si collocano al centro diminuiscono (di 8,1 punti percentuali tra gli impiegati privati e di 5,4 punti tra gli impiegati pubblici). In conclusione, è interessante notare come le categorie che registrano i maggiori mutamenti dal punto di vista del profilo politico siano o categorie che stanno fuori dal mercato del lavoro e di solito politicamente periferiche (i disoccupati e le casalinghe) o categorie che più di altre sono sottoposte alla competizione indotta dalla globalizzazione e dipendenti quindi dalle sorti del mercato (gli operai).