di Vincenzo Emanuele

Il distacco dalla politica e il rifugio nell’astensione è ormai il dato costante della politica italiana negli anni della crisi. Di fronte agli scandali che colpiscono la classe politica, l’elettorato sceglie, per dirla con Hirschman [1970], non di esercitare l’opzione “voice”, ossia di protestare, ma di abbandonare il gioco praticando la “exit”.

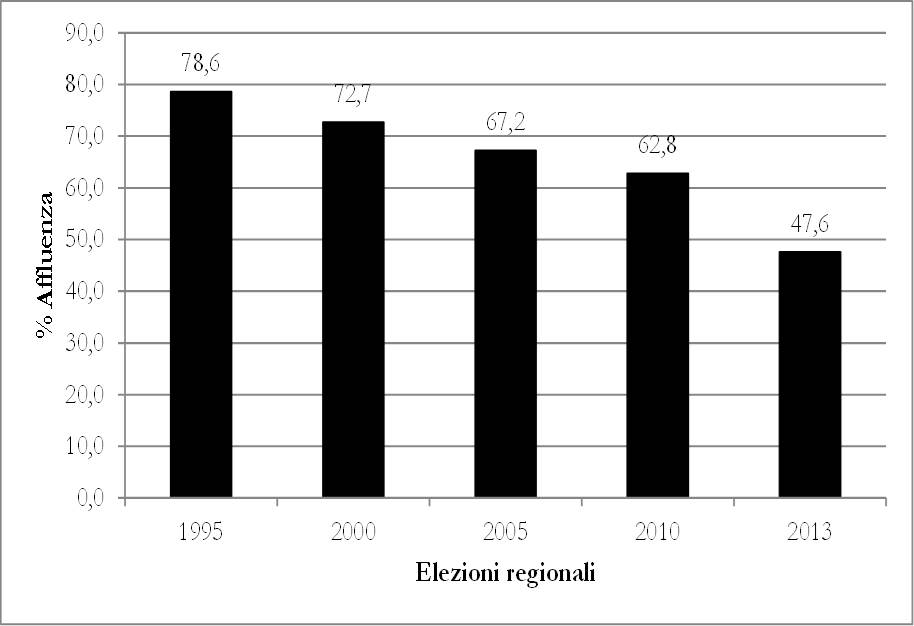

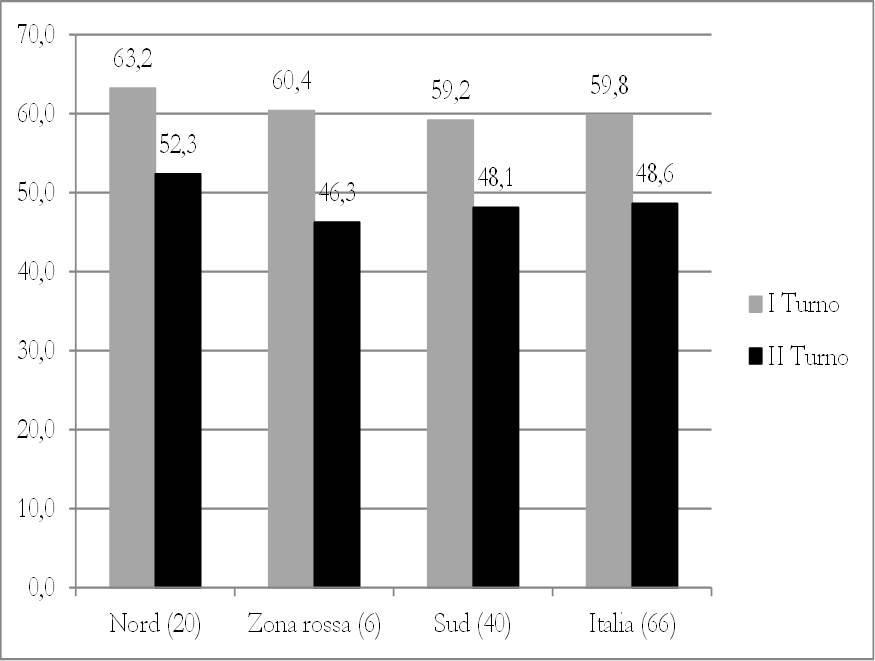

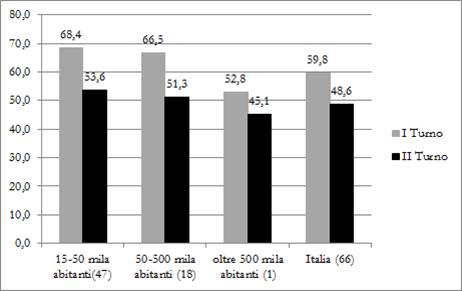

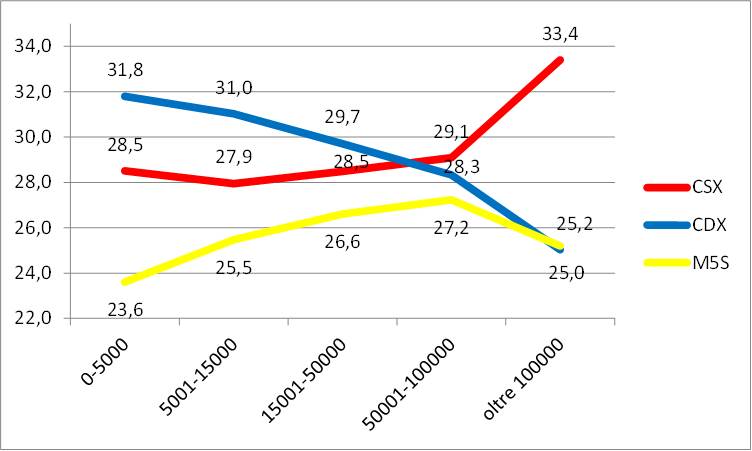

E’ quanto accaduto anche nella elezioni regionali in Basilicata che si sono appena concluse. La giunta di centrosinistra guidata da De Filippo – vincitore con il 61% dei consensi nel 2010 – è stata travolta da un’inchiesta sui rimborsi elettorali illeciti, trascinando così la regione ad elezioni anticipate. La risposta degli elettori è stata la stessa registrata in Sicilia alle regionali del 2012 e nel resto del paese alle ultime amministrative: la maggioranza assoluta dei lucani non si è recata alle urne. Ha votato il 47,6%, oltre 15 punti in meno rispetto alle regionali 2010 che già si inserivano in un quadro di costante erosione della partecipazione al voto. Come vediamo nella Figura 1, mettendo a confronto i dati delle ultime 5 elezioni regionali, emerge un dato lampante: dal 1995, ossia da quanto è stato introdotto il nuovo sistema elettorale per le elezioni regionali[1], l’affluenza in Basilicata è diminuita di 31 punti. Metà di questi 31 punti sono da attribuire al quindicennio 1995-2010, metà circa a queste ultime elezioni. La crisi di partecipazione è dunque un fenomeno di lungo periodo ma negli ultimi tempi quello che era un lento declino è divenuto un crollo inarrestabile.

Fig. 1 Affluenza alle elezioni regionali in Basilicata, 1995-2013.

La minoranza dei lucani che si è recata alle urne doveva scegliere tra 8 candidati Presidente e 16 liste.

Il centrosinistra è forte di una lunga tradizione di vittorie, tale da qualificare la Basilicata come vera e propria enclave rossa (o meglio “rosa” dal momento che la tradizione politica dominante era quella democristiana) del Sud. Dal 1994 ad oggi il centrosinistra ha sempre vinto le elezioni ad ogni livello, dalle amministrative alle europee. A volte lo ha fatto con percentuali bulgare, come alle regionali del 2000 e del 2005 in cui ha sfiorato il 70% nel voto alle liste o come nel 2010 (67,6% contro il 27,2% delle liste di centrodestra). Altre volte ha vinto con un margine inferiore, come alle ultime politiche in cui, pur in un contesto politico profondamente mutato, la coalizione di Bersani è arrivata prima con il 34,2%, distanziando di 10 punti sia il Movimento 5 Stelle sia il centrodestra di Berlusconi.

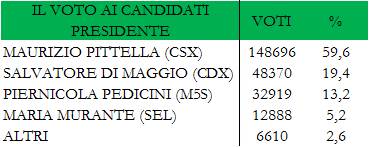

Nel voto di ieri la coalizione di centrosinistra, “dimagrita” dopo le fuoriuscite dell’Udc (entrato in coalizione con il Pdl) e di Sel (che schierava una propria candidata, Maria Murante) ha riconfermato il proprio predominio in regione: Maurizio Pittella (fratello del candidato alla segreteria del Pd) è stato eletto Presidente con il 59,6% dei consensi contro appena il 19,4% ottenuto da Salvatore Di Maggio candidato del centrodestra e il 13,2% di Piernicola Pedicini del M5S (vedi Tabella 1).

Tab. 1 La competizione maggioritaria, valori assoluti e percentuali.

Pittella ha dunque conquistato la regione con un percentuale di voti analoga a quella ottenuta da De Filippo nel 2010, nonostante la buona affermazione della candidata di Sel (5,2%). Se in termini assoluti la sinistra paga dunque una larga emorragia di consensi rispetto al 2010 (circa 54.000 voti in meno), in termini relativi queste elezioni si rivelano un successo clamoroso: nonostante gli scandali che hanno colpito la giunta De Filippo, Pittella non sembra aver subito un astensionismo asimmetrico e rivince con il 60% in un contesto politico decisamente più concorrenziale rispetto a quello del 2010 (vista la presenza del M5S e della candidata di Sel). Le liste a sostegno di Pittella raccolgono il 62,7% dei voti contro il 21,5% del centrodestra. Distacchi del genere oggi non sono riscontrabili in nessun’altra parte del paese e fanno della Basilicata la regione meno contendibile ed elettoralmente competitiva d’Italia.

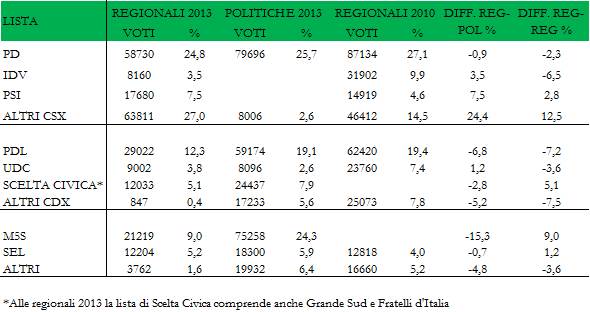

Il Pd resta sotto il 25% perdendo oltre 20.000 voti rispetto alle politiche di febbraio e oltre 28.000 rispetto alle regionali (vedi Tabella 2). Eppure, sommando ai suoi voti quelli della lista Pittella (seconda lista più votata con il 16%) supera il 40% crescendo percentualmente rispetto alle regionali a scapito della sinistra radicale, rappresentata in coalizione dalla sola Idv (3,5%) mentre nel 2010 Idv, Verdi e Rifondazione totalizzavano insieme il 14,2%. Sorprendente il risultato del Psi (7,5%), ancor più di quello del Centro democratico (5%) che comunque nel 2010 aveva ottenuto il 4,2% (allora si chiamava Api).

Tab. 2 Il voto alle liste e confronto con politiche 2013 e regionali 2010, valori assoluti e percentuali.

Stupisce invece l’incapacità del centrodestra di lucrare elettoralmente dal fallimento della giunta De Filippo: Di Maggio peggiora, e non di poco, la prestazione di Nicola Pagliuca, candidato nel 2010 (-8,5 punti e quasi 45.000 voti in meno), nonostante una coalizione allargata a Scelta Civica e all’Udc. Le sue liste arretrano di 13 punti e oltre 60.000 voti rispetto alle scorse regionali. A pagare è in particolare il Pdl, che chiude la sua storia elettorale (vista la scissione consumata in questi giorni fra Forza Italia e Nuovo Centrodestra) con un deludente 12,3% e 29.000 voti, meno della metà di quelli raccolti sia alle politiche che alle regionali (in cui in entrambi i casi si era attestato attorno al 19%).

Il Movimento 5 Stelle, infine, conferma anche in Basilicata quanto già mostrato in altre competizioni a livello locale. Nonostante un terreno sulla carta favorevole alla sua retorica anti-establishment (lo scandalo dei rimborsi e la possibile crisi dell’egemonia della sinistra in regione) il partito di Grillo non sfonda, fermandosi al 13% nella competizione per il Presidente e al 9% al proporzionale (-15,3 punti e 54.000 voti in meno rispetto alle politiche). Quando la competizione scende sul terreno locale e si personalizza (sia per l’elezione diretta del Presidente che per il voto di preferenza ai consiglieri) il Movimento non è in grado di competere alla pari con gli altri due grandi partiti e così la meccanica bipolare del sistema, che sembrava abbattuta per sempre dopo le politiche di febbraio, ricompare a livello locale.

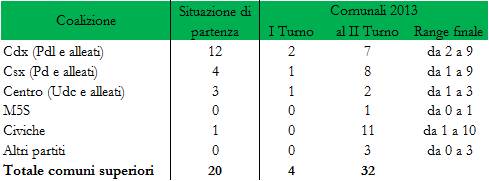

Il risultato elettorale consegna a Pittella una solida maggioranza di 12 seggi sui 20 totali che compongono il Consiglio (erano 30 fino alla scorsa legislatura). L’opposizione di centrodestra raccoglie 5 seggi, il Movimento 5 Stelle 2 e Sel 1.

[1] Si tratta della legge n. 43/1995, completato dalla successiva legge costituzionale n. 1/1999. Il sistema prevede l’elezione diretta del Presidente della Regione e l’assegnazione del premio di maggioranza (il cosiddetto “listino”) alla coalizione collegata al Presidente eletto. Per approfondire vedi Chiaramonte e Tarli Barbieri [2007].