di Vincenzo Emanuele

Articolo pubblicato su Repubblica Palermo il giorno 1 Marzo 2013

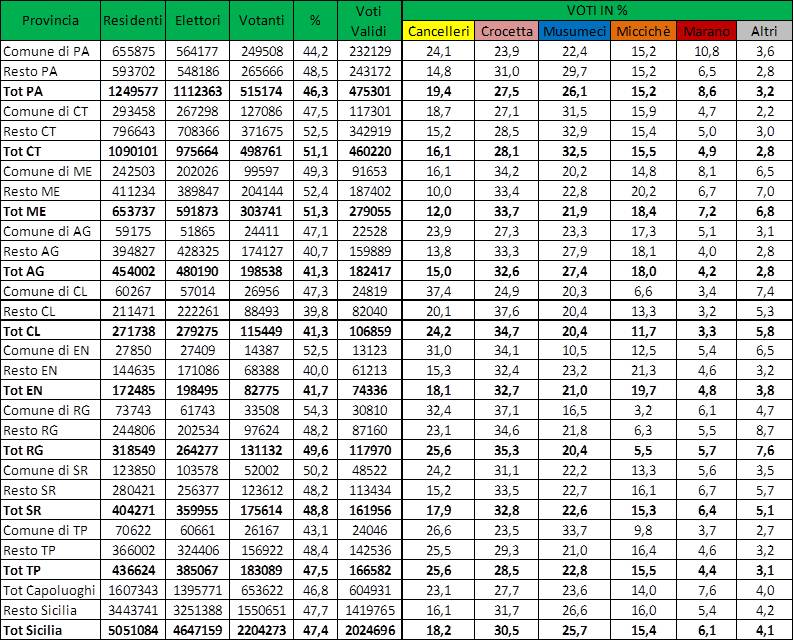

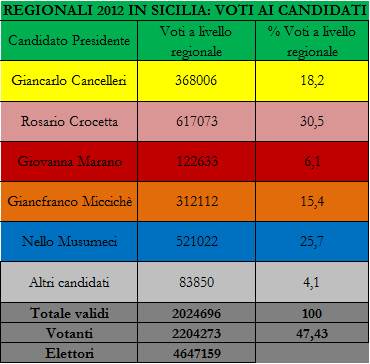

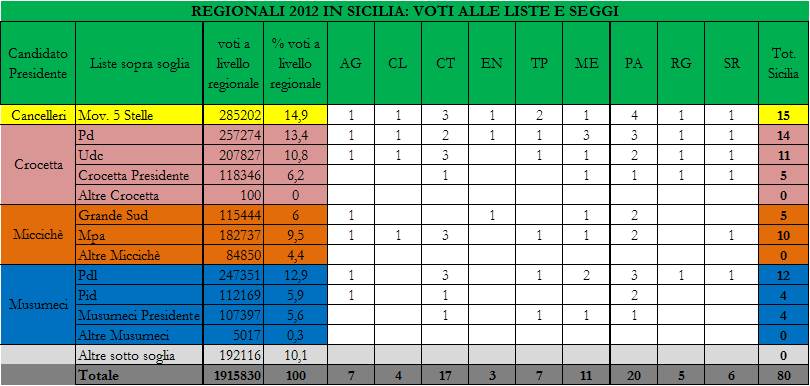

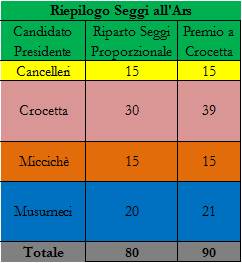

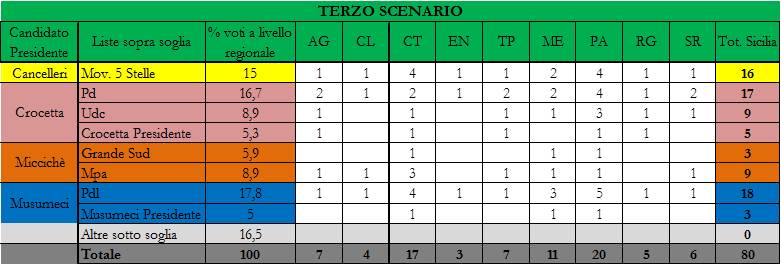

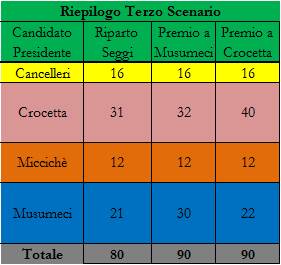

Si dice spesso che la Sicilia costituisce un interessante laboratorio politico, in grado di anticipare tendenze che poco dopo si verificano a livello nazionale. E’ quanto accaduto anche con il voto di domenica e lunedì, dal momento che lo tsunami del Movimento 5 Stelle, che ha sfondato in tutta Italia emergendo come prima forza politica nazionale, in Sicilia era già arrivato a fine ottobre, quando alle regionali i grillini avevano ottenuto il 15% dei voti insediando 15 deputati all’Ars. L’ascesa dei cinque stelle nell’Isola e in particolare a Palermo è stata tanto massiccia quanto repentina. Alle comunali del maggio scorso il candidato sindaco grillino Riccardo Nuti prese appena il 4,9%, percentuale quasi quintuplicata appena cinque mesi dopo alle elezioni regionali dal suo collega Cancelleri (24,1%). Qualche giorno fa Grillo ha completato il suo capolavoro, risultando, con oltre 105 mila voti (il 32,8%) non solo primo partito cittadino, ma addirittura la prima coalizione alla Camera a danno di Berlusconi e Bersani.

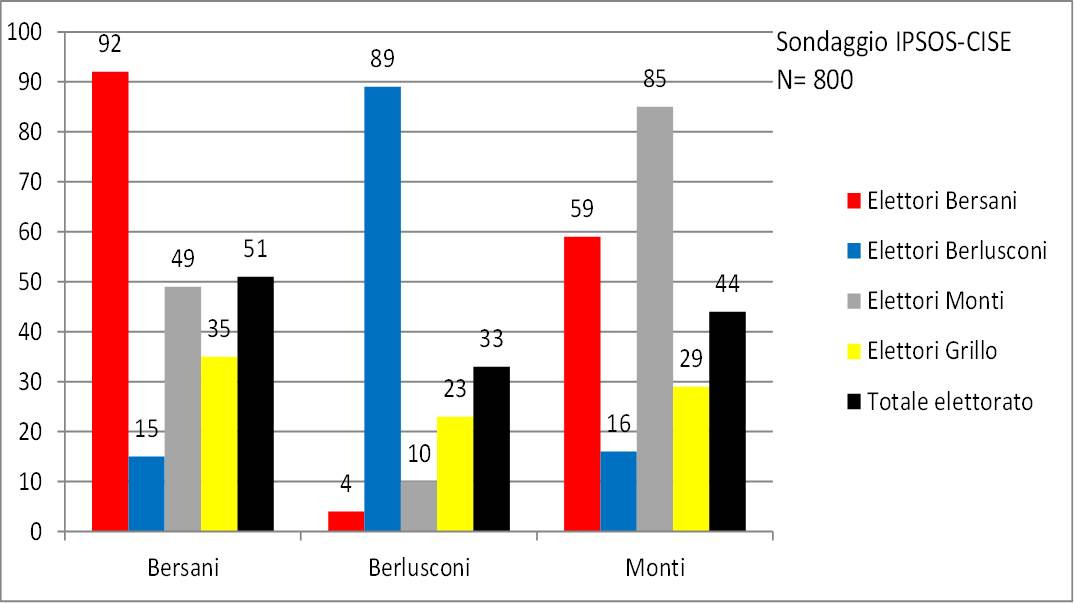

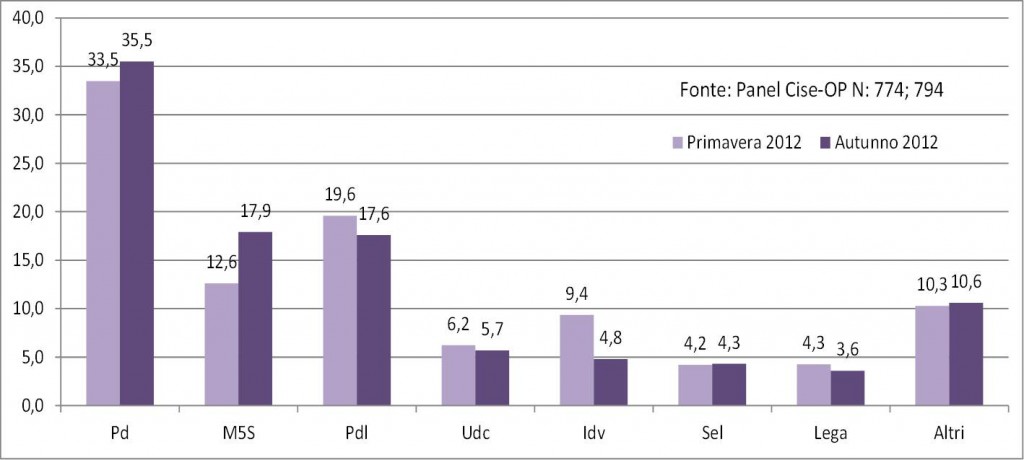

L’espansione del partito di Grillo è avvenuta in una fase storica di crescente destrutturazione del sistema partitico siciliano, in cui alla crisi della quasi ventennale egemonia del blocco di potere berlusconiano si è accompagnata l’incapacità del centrosinistra palermitano di farsi interprete del cambiamento. Questo processo si è tradotto in una grande fluidità di voto, con migliaia di elettori in libera uscita dai partiti tradizionali, che hanno visto nel movimento di Grillo un nuovo riferimento politico. A questo punto è interessante chiedersi da dove proviene il bacino di consensi del Movimento 5 Stelle e se è cambiato nel corso degli ultimi mesi. La Tabella 1 riporta i flussi elettorali effettuati dal Cise tra le Politiche 2008, le Regionali 2012 e le Politiche 2013 nel comune di Palermo. Il dato che emerge è assai significativo: mentre ancora alle regionali del 2012 il 70% dei voti di Cancelleri proveniva da elettori di centrosinistra (Pd, Italia dei Valori e Sinistra arcobaleno) e solo una minoranza era costituita da ex elettori di centrodestra, in queste elezioni la situazione si è completamente ribaltata. Oggi la quota di elettorato progressista all’interno del bacino grillino si è dimezzata (35%), mentre sono cresciuti a dismisura gli ex berlusconiani (36%) e gli ex democristiani (il 10% dei voti proviene da elettori dell’Udc). Sembra dunque che lo tsunami grillino si sia sviluppato tramite una doppia ondata: nato come una costola della sinistra si è progressivamente allargato fino a coinvolgere una quota consistente dell’elettorato conservatore palermitano.

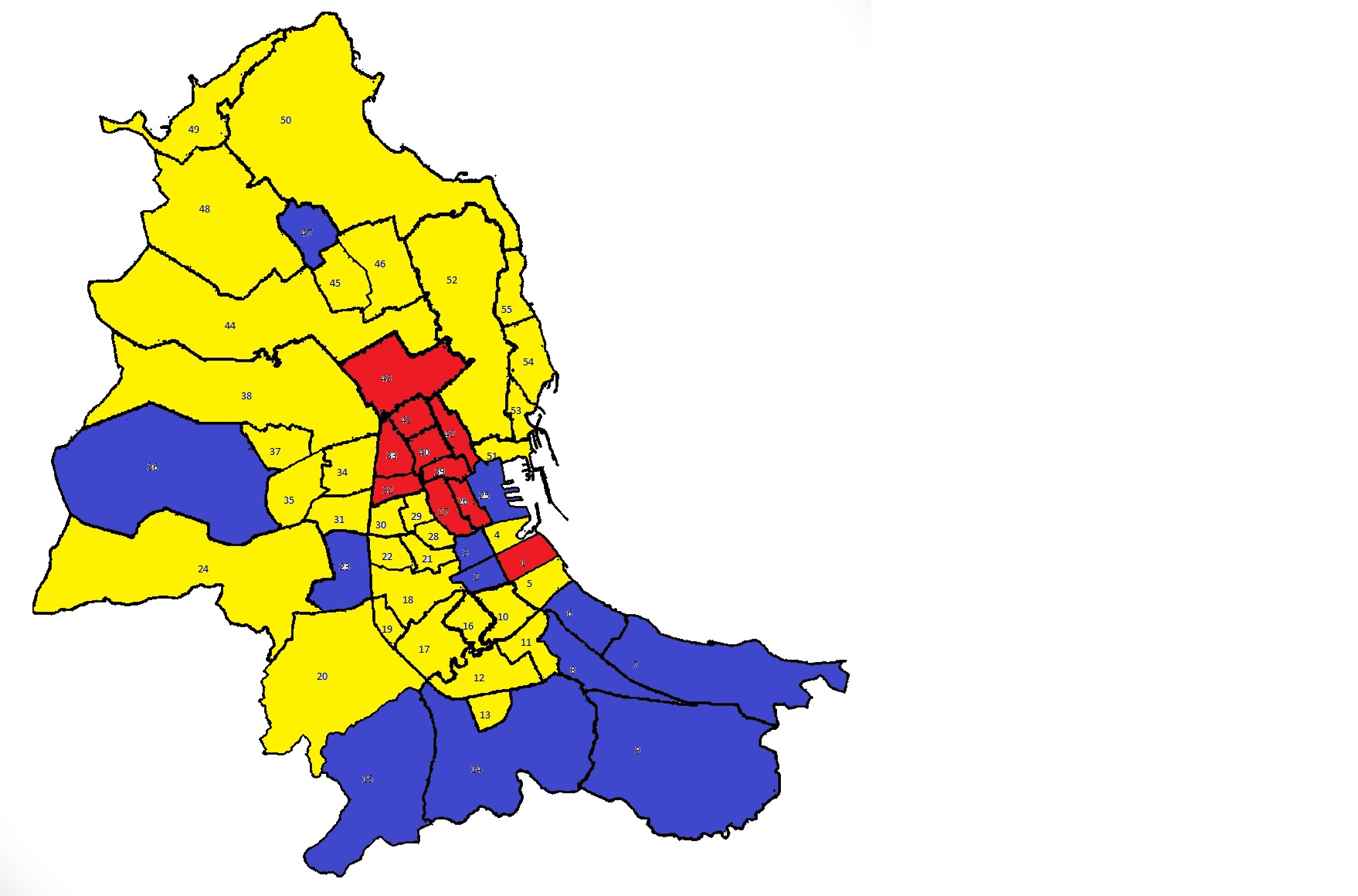

Questi dati sembrano trovare conferma anche dall’analisi del voto nei quartieri di Palermo. La mappa in pagina evidenzia con colori diversi la prima coalizione nelle 55 unità territoriali in cui è stata suddivisa la città. Il centrodestra, che ha perso circa 100 mila voti rispetto alle politiche del 2008, rimane ormai maggioritario solo in parte del centro storico (Palazzo Reale, Monte di Pietà), nella periferia meridionale (da Romagnolo ad Acqua dei Corsari, da Brancaccio a Ciaculli, fino a Santa Maria del Gesù e Villagrazia) e in alcuni quartieri “difficili”, come Borgo Vecchio, Borgo Nuovo e lo Zen. In quest’ultimo quartiere, da sempre dominato dal centrodestra, Berlusconi ha ottenuto la sua più alta percentuale cittadina (il 45,5%), ma in un contesto caratterizzato da un’astensione senza precedenti (ha votato appena il 38,8%). Qui la sinistra è praticamente inesistente (12,8%), così come rimane forte minoranza in tutti i quartieri popolari, confermando la sua storica incapacità di penetrare elettoralmente nelle aree del disagio sociale. La coalizione di Bersani, risulta infatti maggioritaria solo nelle sue tradizionali roccaforti del centro residenziale (i quartieri Libertà, Politeama, Malaspina, Palagonia e Resuttana) e nelle sezioni della Kalsa. Tutto il resto della città è dominato dal Movimento 5 Stelle (primo in 33 quartieri su 55) che conquista tutte le borgate marinare, dall’Acquasanta a Mondello, e i quartieri della periferia nord e ovest (da Tommaso Natale a Mezzomonreale), nonché molte delle aree di cintura del centro (Zisa, Noce, Parlatore, Cuba). La stragrande maggioranza di questi quartieri investiti dallo tsunami a cinque stelle fino a qualche anno fa votava stabilmente per il centrodestra. Solo il tempo ci dirà se il consenso grillino sarà un fenomeno transitorio o se sarà invece in grado di piantare solide radici nel territorio palermitano.

Tab. 1 Flussi elettorali dalle politiche 2008 alle regionali 2012 e alle politiche 2013 (Provenienze).

Fig. 1 Mappa dei quartieri di Palermo, prima coalizione per quartiere (M5S in giallo, Bersani in rosso, Berlusconi in blu).

Legenda Mappa