di Vincenzo Emanuele

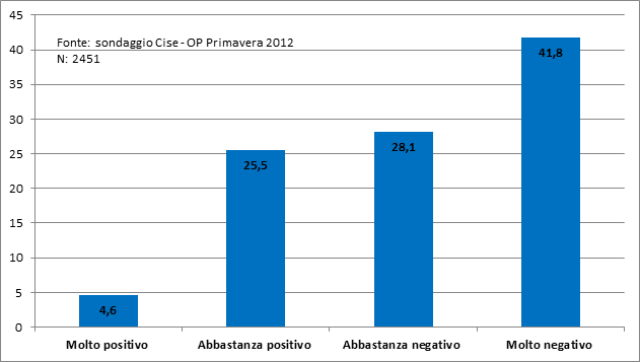

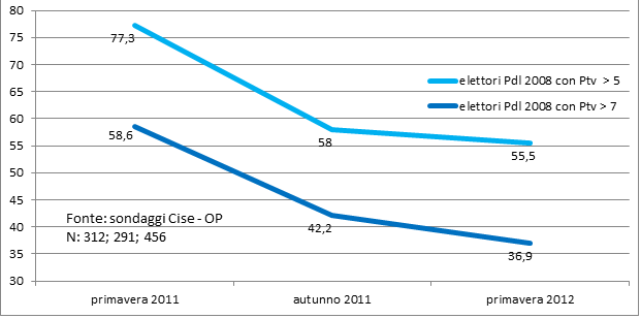

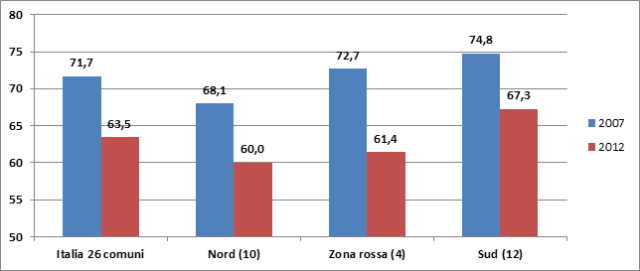

Nell’ultimo sondaggio Cise – Osservatorio politico (aprile 2012; 2.500 casi con metodologia CATI) era presente anche una domanda che chiedeva agli intervistati di dare un giudizio sul ruolo che Berlusconi ha avuto nella politica italiana. I risultati sono rappresentati negli istogrammi della Figura 1. A circa sei mesi dalla caduta del suo ultimo governo, l’ex Presidente del Consiglio riscuote un giudizio abbastanza o molto positivo sul ruolo ricoperto in circa 18 anni di vita politica da parte del 30% degli intervistati, mentre 7 italiani su 10 ritengono l’esperienza berlusconiana come abbastanza (28,1) o molto negativa (41,8%).

Fig. 1 Giudizio sul ruolo di Berlusconi nella politica italiana

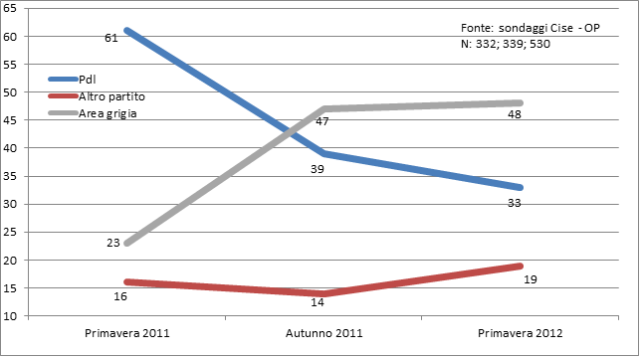

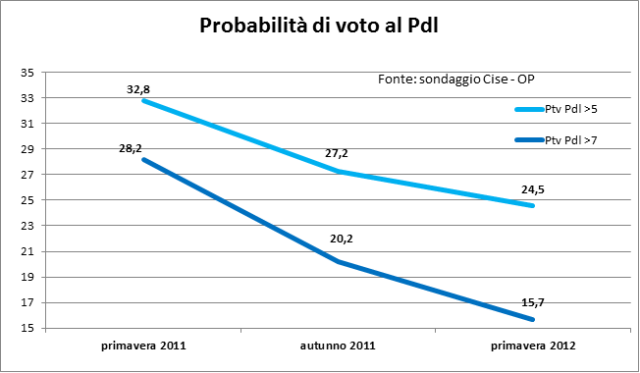

Approfondendo il tema della crisi del Pdl abbiamo visto negli articoli precedenti che le intenzioni di voto al partito di Alfano sono crollate al 21,8% nell’ultima ondata, mentre il potenziale elettorale del partito è sceso al 24,5% (Ptv > 5). Ecco dunque il primo dato sorprendente: nonostante la perdita di popolarità, gli scandali privati e la caduta del suo governo, Berlusconi continua ad essere più apprezzato del suo partito. Ma cosa accade incrociando il giudizio su Berlusconi con il potenziale elettorale del Pdl? C’è una perfetta coincidenza tra i due segmenti del campione, ossia tra coloro che danno un giudizio positivo su Berlusconi e coloro che dichiarano un’alta probabilità di votare Pdl in futuro? Oppure i due segmenti differiscono in qualche modo, segno che non c’è più l’identificazione di un tempo tra il partito e il suo vecchio leader?

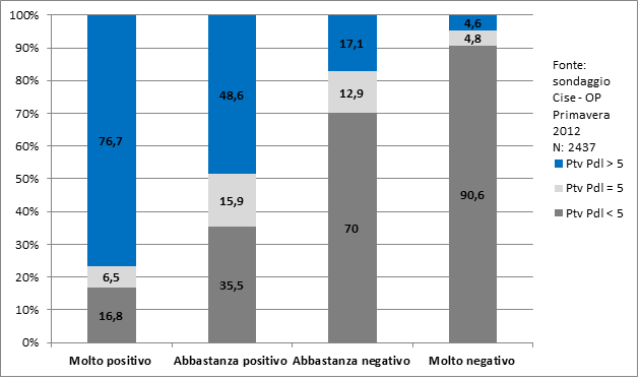

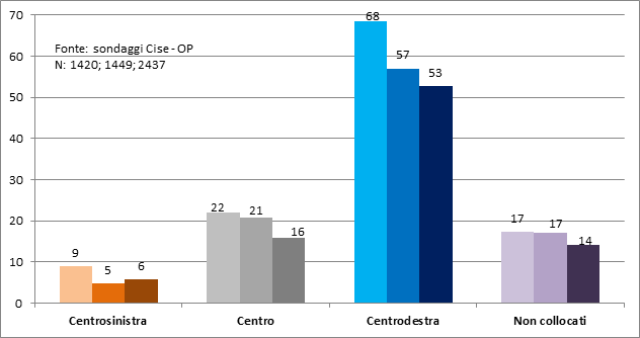

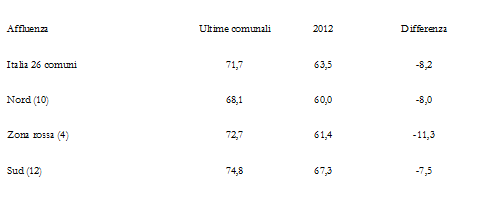

Le risposte sono raffigurate nelle Figure 2 e 3 in basso. Come vediamo nella Figura 2 esiste una correlazione molto forte tra le due variabili: chi da un giudizio positivo su Berlusconi tende parallelamente ad avere un’alta propensione al voto per il Pdl. Eppure notiamo come esiste quasi un quarto degli italiani che pur giudicando particolarmente bene l’esperienza di Berlusconi in politica non prende in considerazione l’idea di votare Pdl, e questa cifra cresce oltre il 50% fra coloro che giudicano come abbastanza positivo il ruolo del Cavaliere. E’ possibile quindi individuare un gruppo di elettori, corrispondente a circa il 16% del campione totale e al 47% del sotto-campione di “berlusconiani” che sono lontani dal Pdl pur apprezzando il suo leader storico. Fra loro potrebbero esserci alcuni elettori di centrodestra leghisti o comunque non pidiellini che considerano positivo il ruolo svolto da Berlusconi nel federare il centrodestra italiano, ma sicuramente sono presenti anche molti ex elettori di Forza Italia e An affascinati dalla sua leadership ma molto meno dal partito da lui creato. Così il Pdl finisce per pagare in termini di elettorali l’incapacità storica del suo leader di trasferire nel suo partito l’enorme mole di consensi che negli anni si sono incanalati verso di lui, non permettendo così al partito di rendersi autonomo dalla sua leadership e di sopravvivere alla sua uscita di scena.

Fig. 2 Giudizio su Berlusconi e potenziale elettorale del Pdl

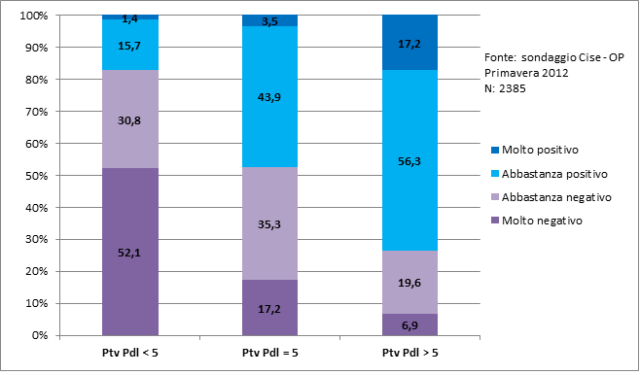

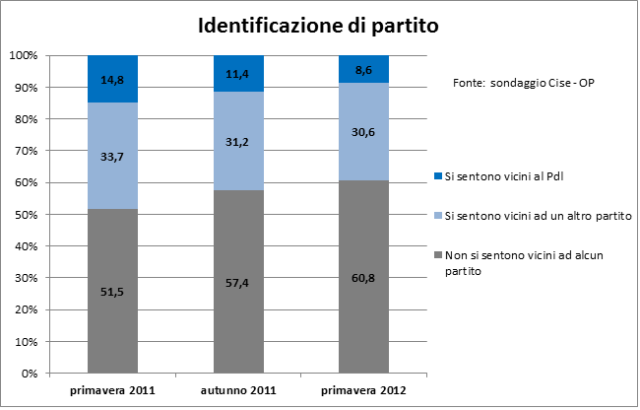

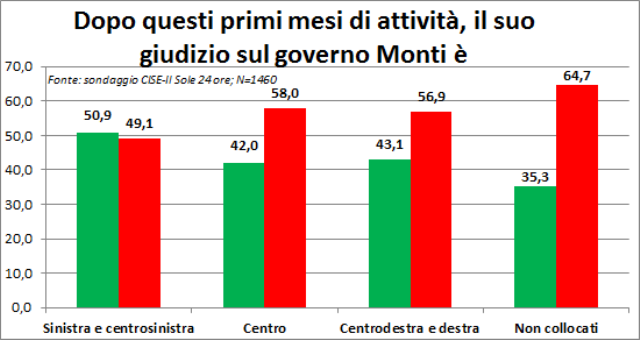

Osservando la Figura 3 guardiamo lo stesso incrocio analizzato in precedenza da un’altra prospettiva. Questa volta gli istogrammi ci mostrano la distribuzione dei giudizi su Berlusconi per ciascuna delle tre categorie in cui è stata suddivisa la risposta sul potenziale elettorale. Nel bacino potenziale del Pdl (Ptv > 5) il 73,5% degli elettori esprime un giudizio positivo sull’esperienza di Berlusconi, ma anche in questo caso notiamo che esiste una quota significativa di elettori che devia dalla correlazione attesa. Il 26,5% degli elettori potenziali del Pdl (poco meno del 7% del campione totale), infatti, esprime un giudizio molto o abbastanza negativo su Berlusconi. Questo gruppo di intervistati può essere considerato come il segmento degli elettori “pidiellini post-berlusconiani”, pronti a votare quello che rimane il maggior partito conservatore del paese pur criticando l’operato del leader storico. E’ il segnale che il Pdl potrà forse esistere anche dopo la fine di Berlusconi. Fra tanti dati negativi, ecco finalmente una nota positiva per il partito di Alfano e per la nuova classe dirigente del Pdl.

Fig. 3 Potenziale elettorale del Pdl e giudizio su Berlusconi