di Vincenzo Emanuele e Bruno Marino[1]

Le elezioni regionali in Calabria del 2014 hanno fatto emergere alcuni elementi di assoluta novità per quanto concerne l’evoluzione del sistema partitico. Le regionali del 2014 sanciscono l’alternanza al governo – per la terza volta consecutiva dal 2005 – fra la coalizione di centrodestra guidata da Scopelliti, che aveva vinto nel 2010 con il 57,8% dei voti (contro il 32% del centrosinistra), e la coalizione di centrosinistra guidata da Oliverio, che trionfa con oltre il 61% dei voti contro il 23,6% del candidato di centrodestra Wanda Ferro. Questo notevole ribaltamento dei rapporti di forza in regione si è accompagnato ad una estrema instabilità delle etichette partitiche: delle 16 liste concorrenti nel 2010 soltanto 3 (PD, UDC e Autonomia e Diritti) si sono ripresentate con lo stesso nome nel 2014. Ne è conseguita una impressionante volatilità elettorale (51,3): più di un elettore su due ha cambiato voto rispetto al 2010, e molti elettori hanno scelto di votare liste non riconducibili a partiti nazionali (43,3%). Il quadro appena descritto fa emergere con grande evidenza l’estrema instabilità del sistema partitico calabrese nonché la sua imprevedibilità, riguardante specialmente le interazioni tra i partiti e tra questi ultimi e gli elettori. Seguendo la definizione di Casal Bértoa (2014, 17), che individua la prevedibilità delle interazioni fra gli attori quale elemento chiave di un sistema partitico ‘istituzionalizzato’, il sistema partitico calabrese potrebbe senz’altro essere considerato un sistema non istituzionalizzato (vedi anche Chiaramonte e Emanuele 2015), o, ancora, seguendo Sanchez (2009), un ‘non-sistema’, vale a dire un universo partitico nel quale manca l’elemento della sistemicità. L’unico elemento di continuità del sistema sembra essere garantito dal ricorso al voto personale, tramite lo strumento del voto di preferenza.

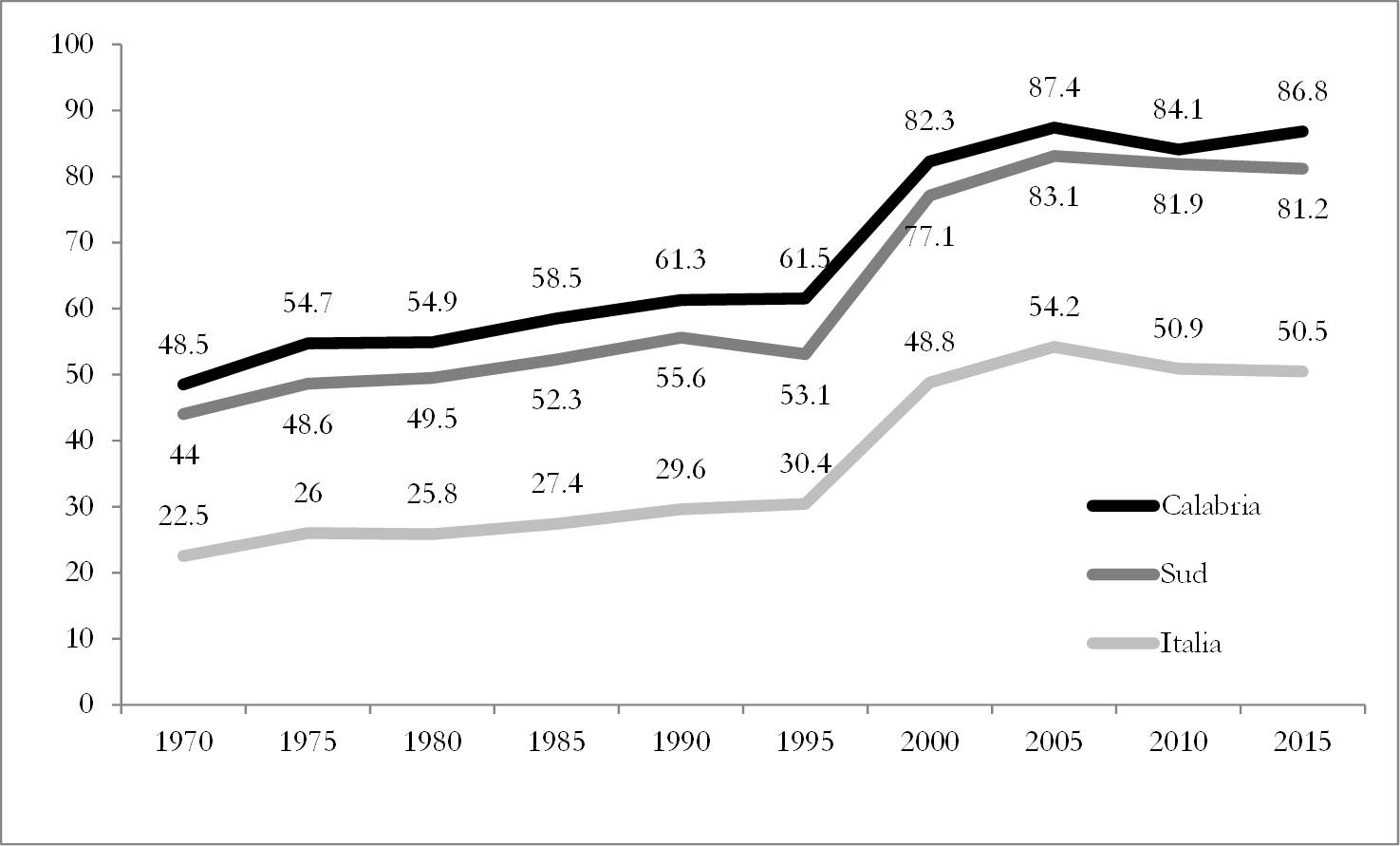

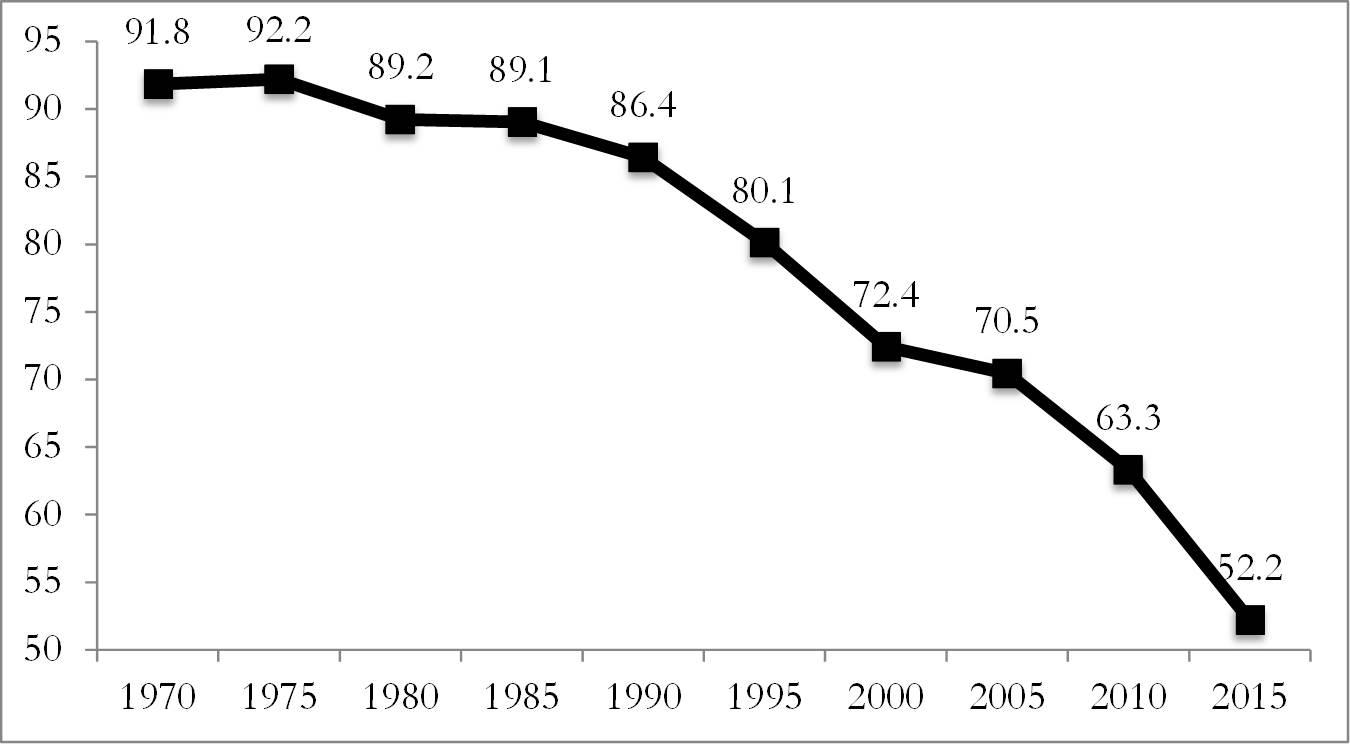

Figura 1 – Tasso di preferenza alle elezioni regionali, 1970-2015

Come vediamo nella Figura 1, il tasso di preferenza alle regionali calabresi risulta, sin dal 1970, nettamente superiore alla media nazionale (tra i 26 e i 36 punti in più[2]), e perfino superiore, seppur di poco, rispetto a quello delle altre regioni meridionali. La Calabria si caratterizza dunque per un massiccio ricorso al voto personale o ‘candidate-oriented’ (Fabrizio e Feltrin 2007, 181).

Partendo da questi dati incontrovertibili, cerchiamo, in questa breve analisi, di dare risposta ad alcune domande: il sistema politico calabrese è basato sul voto personale, cioè sulla capacità dei grandi collettori di voti, i cosiddetti ‘Signori delle preferenze’ di mantenere il proprio pacchetto di voti da un’elezione all’altra o di spostarlo a favore di altri candidati? Questo ‘sistema’, basato sui ‘Signori delle preferenze’ e sulle loro relazioni di cooperazione e competizione, è in grado di influenzare l’esito elettorale? E tale ‘sistema’ è in grado addirittura di sostituirsi al sistema tradizionale basato sui partiti che, come abbiamo visto prima, si mostra sempre più instabile e imprevedibile?

Per scoprirlo dobbiamo scendere nel dettaglio del voto calabrese, servendoci di dati sia qualitativi che quantitativi. Prima di tutto dobbiamo individuare chi sono i ‘Signori delle preferenze’. Abbiamo utilizzato un criterio quantitativo per selezionarli: si tratta di quei candidati consiglieri che, tra il 2010 e il 2014, hanno raccolto, almeno in una delle due elezioni, l’1% dei voti validi espressi nella provincia di Reggio Calabria (RC). Abbiamo deciso di limitare la ricerca alla provincia di RC perché solo in questa ci è stato possibile raccogliere informazioni affidabili (basandoci su fonti giornalistiche locali) sulle relazioni tra candidati, e in particolare sugli endorsements fatti da alcuni ‘Signori delle preferenze’ del 2010 ad altri ‘Signori delle preferenze’ nel 2014. Si tratta, evidentemente, di un criterio molto restrittivo, dal momento che l’1% dei voti è una soglia che solitamente viene applicata come criterio di selezione per i partiti, e non per i candidati. Ma l’intento era proprio quello di trattare tali ‘Signori delle preferenze’ alla stregua di veri e propri partiti che – è questa la nostra ipotesi – con le loro relazioni di cooperazione e competizione strutturano un vero e proprio ‘sistema’.

Sulla base di questo criterio abbiamo selezionato 30 ‘Signori delle preferenze’ nel 2010 che raccolgono una media di 6019 voti a testa totalizzando il 60% dei voti validi espressi nella provincia di RC. Nel 2014 il loro numero scende a 29 con una media di 5020 preferenze a testa, per un totale del 66,9% del voto provinciale. La percentuale di voti media dei singoli ‘Signori’ è del 2% nel 2010 e del 2,3% nel 2014, con una punta del 5,7% dei voti raccolti da un solo candidato (Romeo S. del PD).

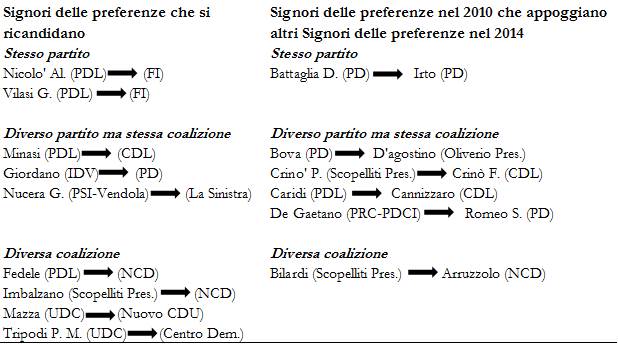

Dei 30 ‘Signori delle preferenze’ del 2010, nove si ricandidano nel 2014 e altri sei appoggiano altri candidati, poi divenuti anch’essi ‘Signori delle preferenze’. La Figura 2 riporta tali ricandidature ed endorsements distinguendo tra la vasta gamma di possibili situazioni che si verificano: il ‘Signore’ si ripresenta nello stesso partito (2 casi); in un partito diverso facente parte della stessa coalizione (3 casi); in un partito che sostiene una diversa coalizione (4 casi); il ‘Signore delle preferenze’ appoggia un altro ‘Signore’ appartenente allo stesso partito (1 caso); appoggia un altro ‘Signore’ appartenente ad un partito diverso facente parte della stessa coalizione (4 casi); appoggia un altro ‘Signore’ appartenente ad un partito che sostiene una diversa coalizione (1 caso).

Figura 2 – Ricandidature ed endorsements dei ‘Signori delle preferenze tra il 2010 e il 2014

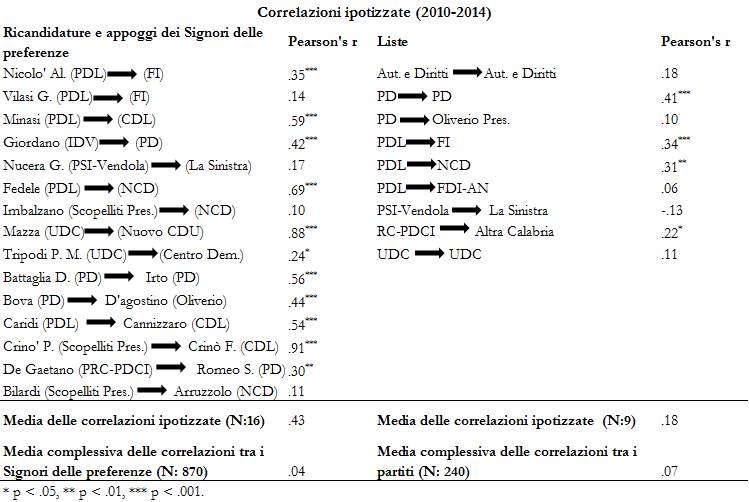

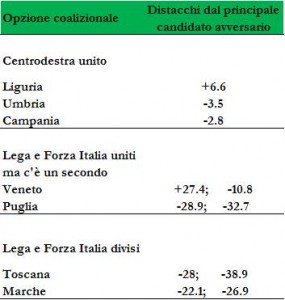

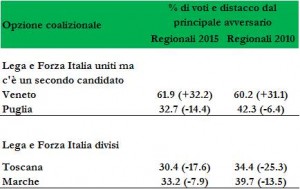

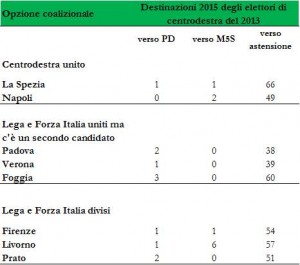

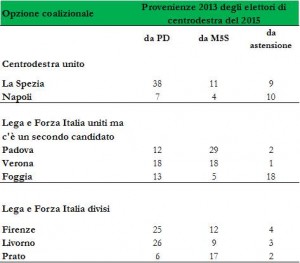

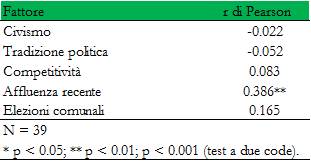

In presenza di un sistema partitico più o meno stabile, in cui la competizione è guidata dai partiti e dalle loro dinamiche di competizione, ci dovremmo aspettare la presenza di una maggiore stabilità nel tempo della struttura territoriale del voto ai candidati che si ripresentano nello stesso partito, e via via sempre minore stabilità, fino a totale discontinuità, per candidati che si ripresentano in altri partiti, in altre coalizioni o che addirittura appoggiano altri candidati di altri partiti etc. I dati smentiscono completamente questa prospettiva. La parte sinistra della Figura 3 illustra i risultati delle correlazioni del voto ai ‘Signori delle preferenze’ tra il 2010 e il 2014 nei 97 comuni della provincia di RC (espresso come rapporto tra voti di preferenza raccolti nel comune e totale degli elettori del comune). Come vediamo, ben 11 correlazioni su 15 risultano significative, di cui 9 con il massimo livello di confidenza statistica (p>.001). Non emergono differenze significative tra le diverse situazioni prima evidenziate, a testimonianza del fatto che i ‘Signori delle preferenze’ riescono a mantenere nel tempo il proprio pacchetto di voti o a trasferirlo ad altri ‘Signori’ del tutto indipendentemente dalle affiliazioni partigiane. Complessivamente, la media delle correlazioni ipotizzate risulta di .43, molto più alta di quella relativa ai partiti (.18), le cui correlazioni sono riportate nella parte destra della Figura 3. Non soltanto, dunque, il ‘sistema’ dei ‘Signori delle preferenze’ è in grado di mantenere una propria stabilità e prevedibilità nel tempo indipendentemente dai partiti e dalle coalizioni in cui i diversi candidati di volta in volta competono. Ma addirittura tale sistema mostra un livello di continuità territoriale e prevedibilità nel tempo ben maggiore del sistema partitico.

Figura 3 – Correlazioni bivariate: confronto tra ‘Signori delle preferenze’ e partiti (2010-2014)

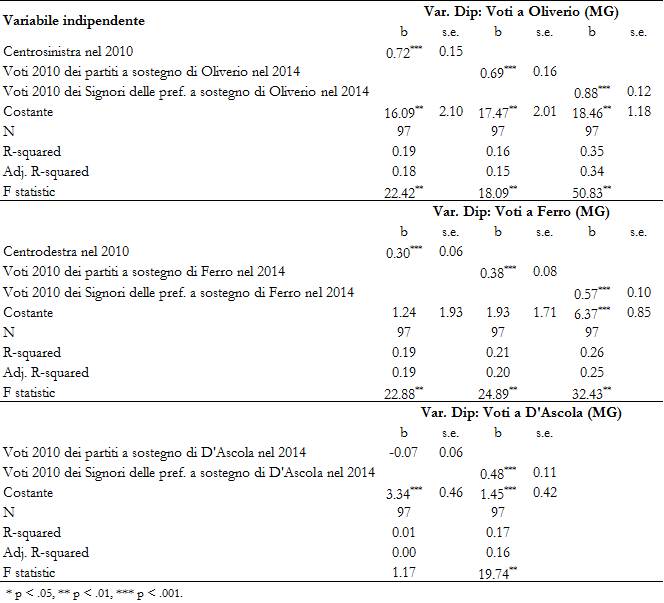

Rimane da capire se il sistema dei ‘Signori delle preferenze’ è in grado di spiegare il risultato elettorale meglio di quanto non siano in grado di fare i partiti e le loro alleanze. Per scoprirlo abbiamo testato, tramite una serie di regressioni bivariate, la capacità predittiva dei partiti e delle coalizioni sul voto maggioritario ai tre principali candidati Presidente del 2014 (Oliverio, Ferro e D’Ascola), mettendola a confronto con la capacità predittiva dei ‘Signori delle preferenze’. In particolare, abbiamo cercato di spiegare il voto 2014 al candidato di centrosinistra Oliverio nei 97 comuni della provincia di RC testando l’impatto di tre diverse variabili: il voto raccolto dalla coalizione di centrosinistra nel 2010, il voto raccolto nel 2010 dalla coalizione di centrosinistra ricostruita secondo la nuova conformazione assunta nel 2014 e il voto raccolto nel 2010 dai ‘Signori delle preferenze’ che nel 2014 hanno sostenuto Oliverio. Le stesse regressioni sono state replicate per gli altri due candidati Presidente[3]. I risultati dei modelli di regressione sono riportati nella Tabella 1.

Tabella 1 – Voti maggioritari ai candidate Presidente nel 2014 predetti da diverse aggregazioni di coalizioni di partiti e ‘Signori delle preferenze’ nel 2010

Note: Regressioni OLS con coefficienti non standardizzati (b) and errori standard (s.e.); * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. Per quanto riguarda la costruzione delle variabili indipendenti, PRC-PDCI è stato escluso dalla coalizione di centrosinistra nel 2010 dal momento che il partito ha appoggiato un altro candidato Presidente nel 2014. Per lo stesso motivo anche l’UDC nel 2010 è stato escluso dalla coalizione di centrodestra. ‘Voti 2010 dei partiti a sostegno di Oliverio nel 2014’ comprende: PD, PSI-Vendola, Autonomia e Diritti. ‘Voti 2010 dei partiti a sostegno di Ferro nel 2014’ comprende: PDL e Scopelliti Presidente. ‘Voti 2010 dei partiti a sostegno di D’Ascola nel 2014’ comprende l’UDC. ‘Voti 2010 dei Signori delle pref. a sostegno di Oliverio nel 2014’ comprende: Mazza, Tripodi P.M., Giordano, Nucera G., Bova, De Gaetano, Battaglia D. ‘Voti 2010 dei Signori delle pref. a sostegno di Ferro nel 2014’ comprende: Minasi, Nicolò Al., Vilasi G., Caridi, Crinò. ‘Voti 2010 dei Signori delle pref. a sostegno di D’Ascola nel 2014’ comprende: Fedele, Imbalzano, Bilardi.

Ancora una volta il risultato è assolutamente sorprendente: per ciascuna delle tre variabili indipendenti, il voto del 2010 ai ‘Signori delle preferenze’ predice il risultato elettorale meglio di entrambe le aggregazioni partitiche testate (coalizione originale del 2010 o coalizione ricostruita ‘ex post’ secondo le nuove coalizioni del 2014): i coefficienti b, l’R2 spiegato e la precisione statistica del modello (test F) crescono non appena si passa dai partiti ai candidati[4].

In conclusione, questa breve analisi ha rivelato che in Calabria sembra essere avvenuto un cambiamento profondo che investe la struttura della competizione nel suo complesso: i candidati, dotati di un proprio consenso personale e della capacità di mantenere tale consenso nel tempo o di trasferirlo ad altri si sono sostanzialmente sostituiti ai partiti e alle loro alleanze quale elemento che garantisce prevedibilità al sistema. Mentre nelle democrazie tradizionali sono i partiti a svolgere la funzione di reclutamento dei candidati e di competizione per il consenso, in Calabria sembra avvenire un vero e proprio ribaltamento che porta i candidati più forti a scegliere cosa fare del proprio ‘pacchetto di voti’: ricandidarsi o appoggiare altri candidati? Correre nello stesso partito delle ultime elezioni o cambiare partito o addirittura coalizione? Ed è sulla base di queste decisioni prese dai ‘Signori delle preferenze’ che si decide il risultato delle elezioni. I riflessi di questo sistema sulla qualità della democrazia e sulla capacità degli elettori di attribuire meriti e demeriti ai governanti (ossia sul processo dell’accountability) sono sotto gli occhi di tutti.

Riferimenti bibliografici

Casal Bértoa, F. (2014), Party systems and cleavage structures revisited: A sociological explanation of party system institutionalization in East Central Europe, Party Politics 20, 1, pp. 16-36.

Chiaramonte, A. e Emanuele, V. (2015). Party system volatility, regeneration and de-institutionalization in Western Europe (1945–2015). Party Politics, 1354068815601330.

Fabrizio, D. e Feltrin, P. (2007), L’uso del voto di preferenza: una crescita continua, in A. Chiaramonte, e G. Tarli Barbieri (a cura di), Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle Regioni italiane, Bologna, Il Mulino, pp. 175-199.

Sanchez, O. (2009), Party Non-Systems – A Conceptual Innovation, Party Politics, 15, 4, pp. 487-520.

[1] Questa analisi costituisce una prima anticipazione del paper che verrà presentato, in lingua inglese, al prossimo Convegno SISP a Cosenza (10-12 settembre 2015).

[2] La comparazione nel tempo delle tre linee (Calabria, Sud e Italia) è resa difficile dalla presenza, nel periodo 1970-1990, di due o tre voti di preferenza in tutte le regioni italiane. Ciò nonostante, in ciascun punto temporale le tre linee sono perfettamente comparabili, e il risultato che emerge è coerente lungo tutto il periodo preso in esame.

[3] Per D’Ascola, candidato della coalizione centrista (NCD e UDC), le variabili testate sono due e non tre dal momento che non esisteva alcuna coalizione centrista nel 2010.

[4] Risultati praticamente identici emergono testando le stesse variabili indipendenti sui voti raccolti nell’arena proporzionale dalle coalizioni a sostegno di Oliverio, Ferro e D’Ascola.