Reduce dal ‘terremoto elettorale’ del 2013 (Chiaramonte e De Sio 2014), il sistema partitico italiano, lungi dall’assestarsi, ha subito un’ulteriore violenta scossa nelle elezioni del 2018. Più violenta di quanto fosse nelle attese della vigilia, che vedevano il consolidamento delle coalizioni di centro-destra e di centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle (M5S) quali principali soggetti politici in competizione.

In effetti, dal punto di vista complessivo del formato e della meccanica, il sistema partitico risultante dalle elezioni del 2018 presenta una configurazione tendenzialmente tripolare così come era stato nelle elezioni del 2013. Oltretutto, come detto, i perni del sistema sono gli stessi di cinque anni fa: centro-destra, centro-sinistra e M5S. Nel 2013 vi era anche la presenza della coalizione centrista facente capo a Monti, ma il risultato fu modesto (intorno al 10%) ed essa si dissolse ben presto. Parimenti, la corsa solitaria di Liberi e Uguali (LeU) nel 2018 non ha creato le premesse per un polo alternativo di sinistra.

A dispetto della riconferma di un assetto tripolare – comunque di per sé non scontata a distanza di cinque anni, tenuto conto che il risultato del 2013 avrebbe potuto costituire una deviazione contingente e temporanea dal bipolarismo che si era affermato fino ad allora – il sistema partitico si caratterizza ancora una volta per alcune importanti trasformazioni.

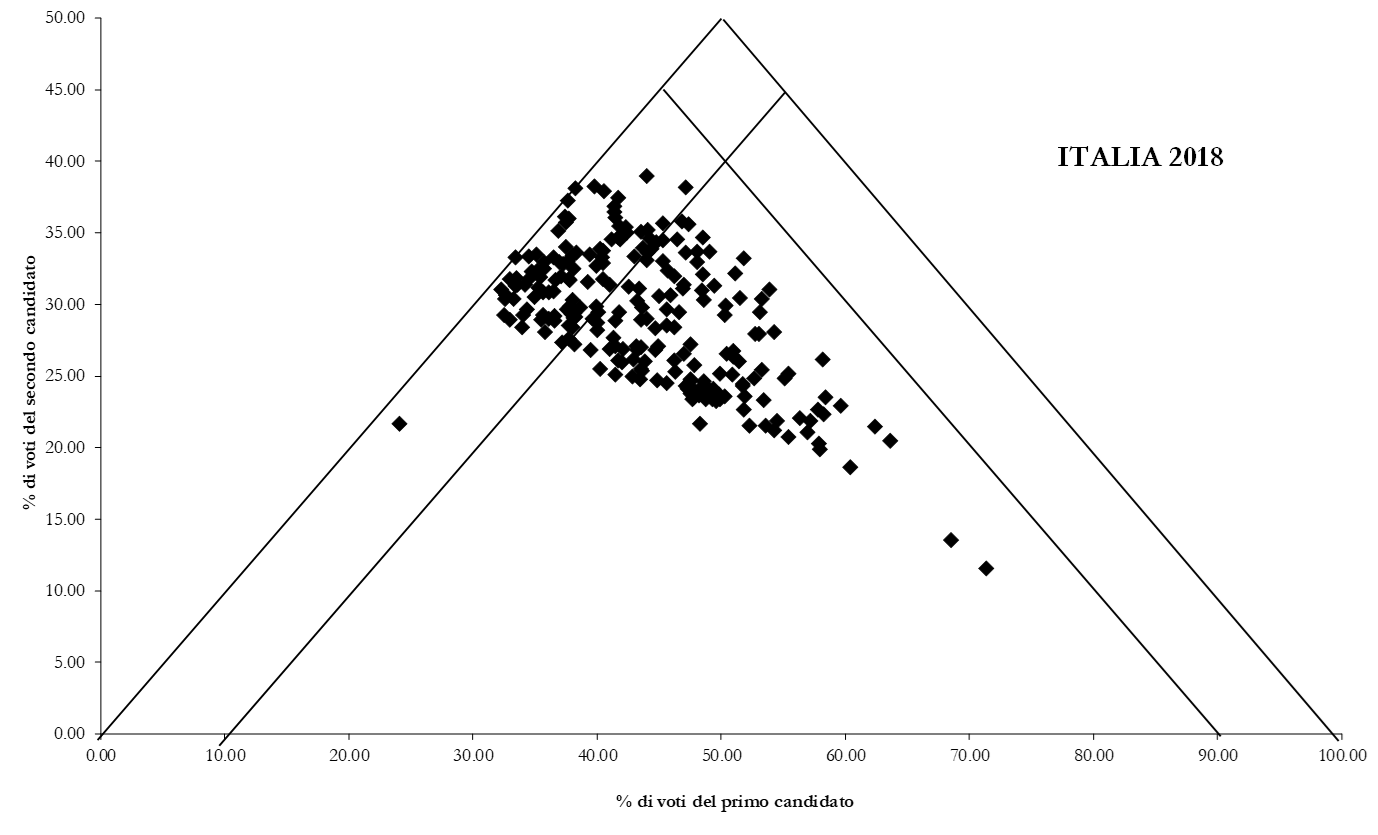

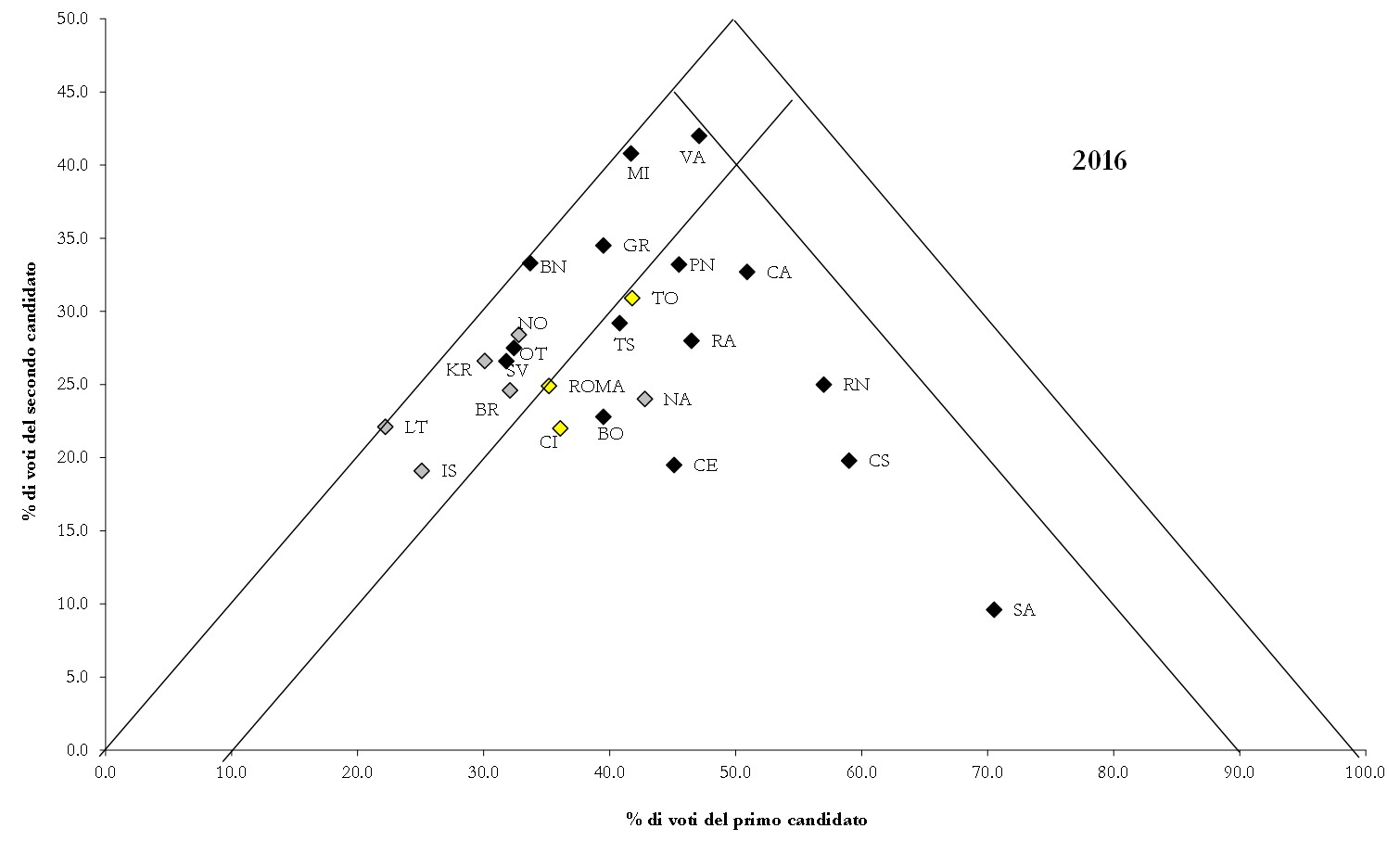

Innanzi tutto, sono significativamente mutati i rapporti di forza tra i partiti e tra i poli. Per quanto riguarda i partiti, la instabilità dei relativi rapporti di forza emerge chiaramente dal valore della volatilità totale, un indice che misura il cambiamento aggregato netto di voti tra due elezioni successive sommando le differenze nelle percentuali di voti ottenute dai partiti in ciascuna di esse (Pedersen 1979). Nel 2018 la volatilità totale si attesta a 26,7. Sebbene in diminuzione di dieci punti rispetto al 2013, si tratta del terzo valore più alto nella storia repubblicana, dopo quelli del 1994 (39,3) e, appunto, del 2013 (36,7) (Figura 1).

Figura 1 – Indice di volatilità, Camera (1948-2018)

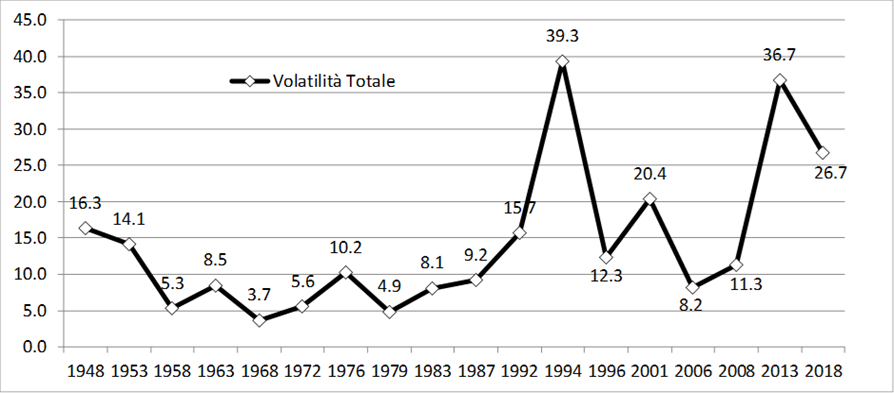

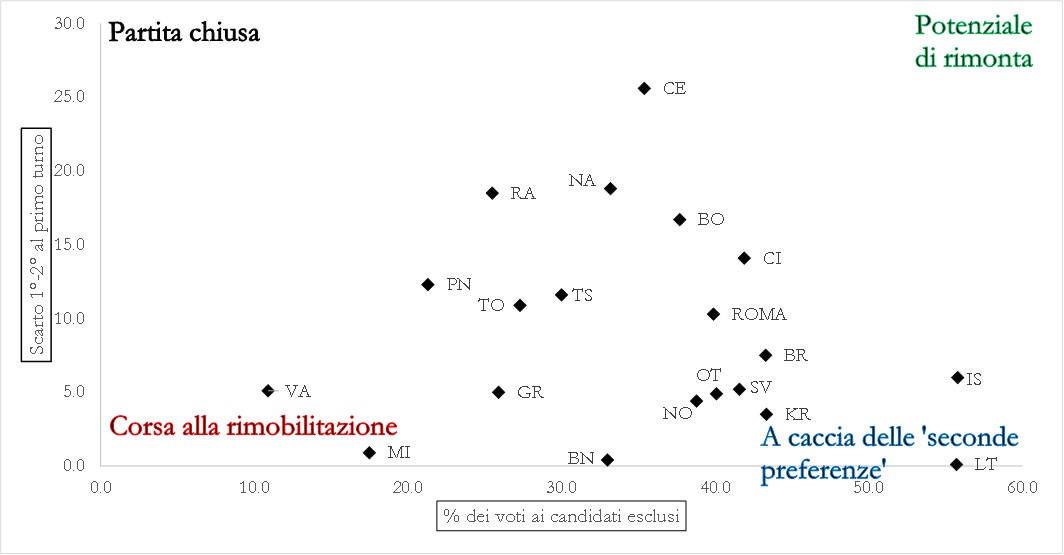

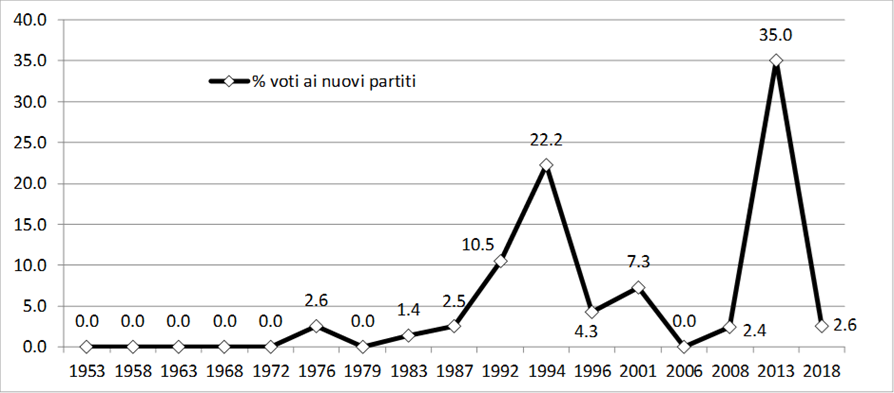

Differentemente dalle elezioni del 1994 e del 2013, però, l’alta volatilità del 2018 si è prodotta in assenza (o quasi) di ‘innovazione’ (Emanuele e Chiaramonte 2016). Come si può vedere infatti dalla Figura 2, in cui sono mostrate le percentuali di voto ottenute dai partiti autenticamente nuovi per ogni elezione dal 1953 ad oggi (ossia in discontinuità organizzativa con i pre-esistenti), nel 2018 nessun nuovo soggetto politico di rilievo ha fatto irruzione sulla scena elettorale come invece era stato con Forza Italia nel 1994 e con il M5S nel 2018. Dunque, la grande volatilità che si è manifestata in queste ultime elezioni è stata generata da spostamenti di voto tra partiti già esistenti che hanno profondamente alterato i rispettivi rapporti di forza.

Figura 2 – Innovazione del sistema partitico, Camera (1948-2018)

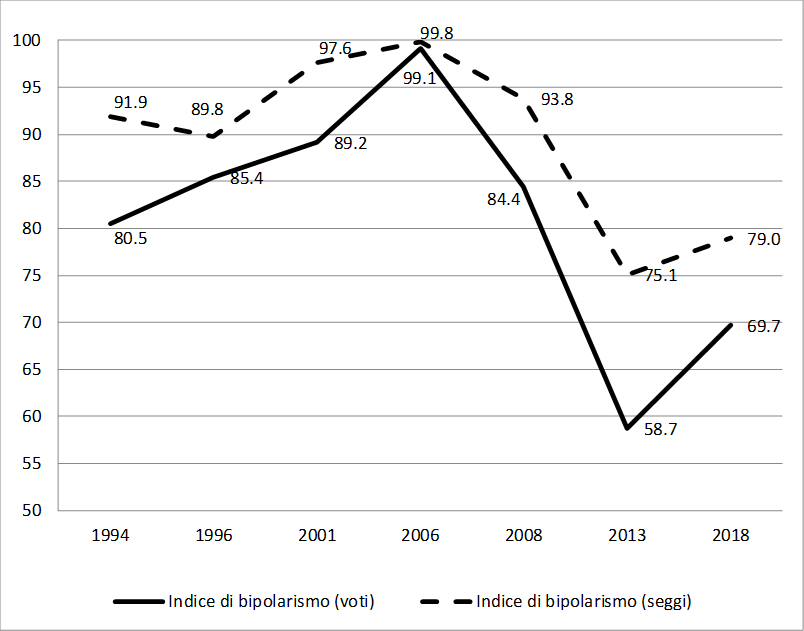

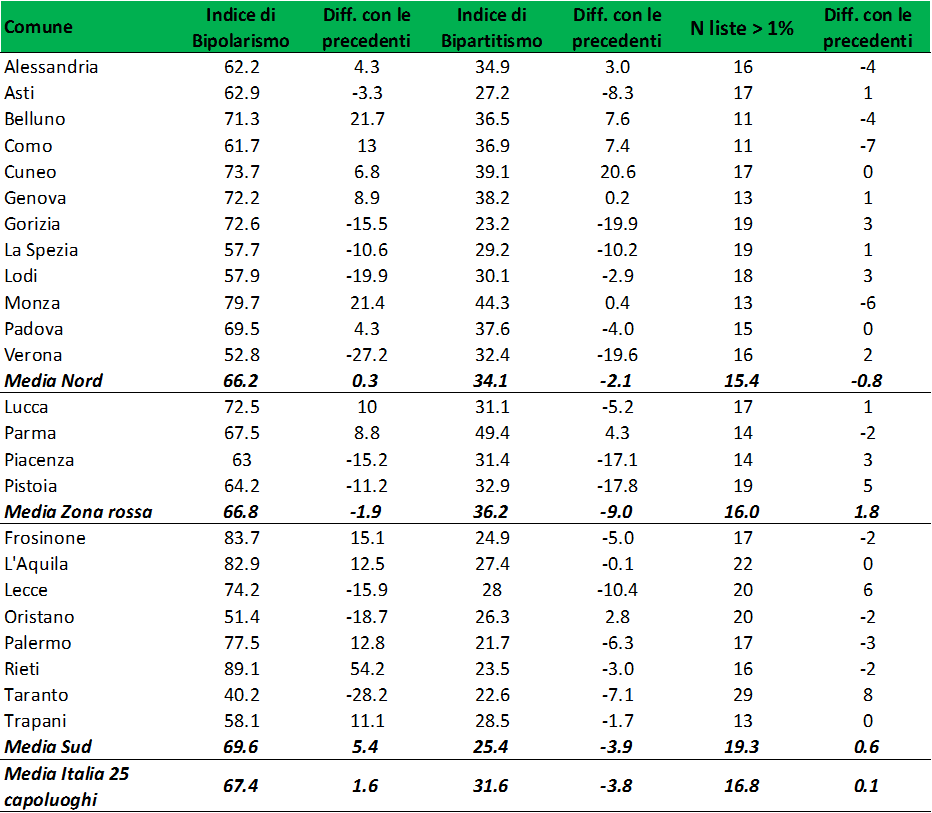

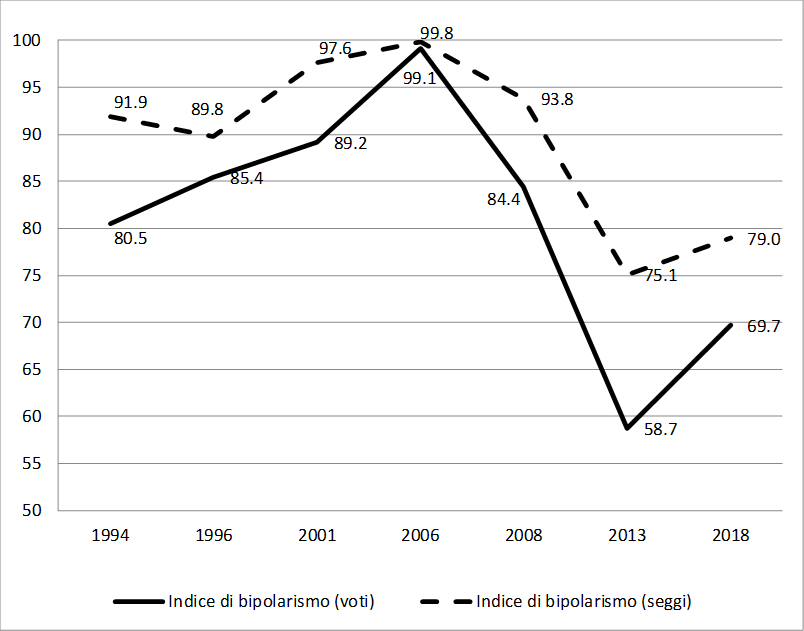

La volatilità prodottasi nel voto ai partiti ha determinato un notevole mutamento dei rapporti di forza anche a livello di poli elettorali. Dal 2013 al 2018 il centro-sinistra è passato da primo a terzo, il M5S da terzo a secondo, il centro-destra da secondo a primo. Oltretutto, il sensibile arretramento del centro-sinistra e l’altrettanto sensibile crescita del centro-destra e del M5S hanno reso il sistema partitico, seppur tripolare, per così dire più bipolare di quanto non fosse nel 2013. Lo si può osservare nella Figura 3, che riporta i valori dell’indice di bipolarismo – vale a dire la somma delle percentuali di voto (e di seggi) ottenute dalle due coalizioni principali – a partire dal 1994. Dopo aver toccato il livello più basso proprio nel 2013 (58,7% e 75% rispettivamente nelle arene elettorale e parlamentare), il valore dell’indice di bipolarismo risale nel 2018 (soprattutto a livello elettorale, dove raggiunge il 70%, e comunque anche a livello parlamentare, passando al 79%). In altri termini, il terzo polo del 2018 – il centro-sinistra – è più debole del terzo polo del 2013 – il M5S – mentre i due poli principali di oggi – centro-destra e M5S – sono più forti di quelli – centro-sinistra e centro-destra – di cinque anni fa.

Figura 3 – Indice di bipolarismo, Camera (1994-2018)

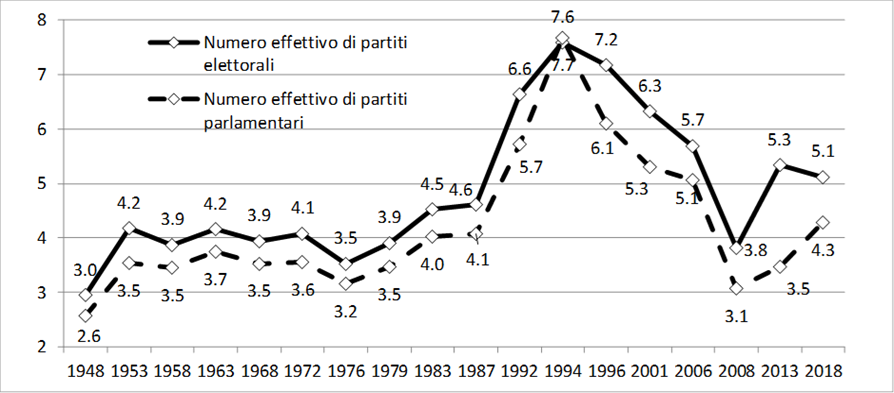

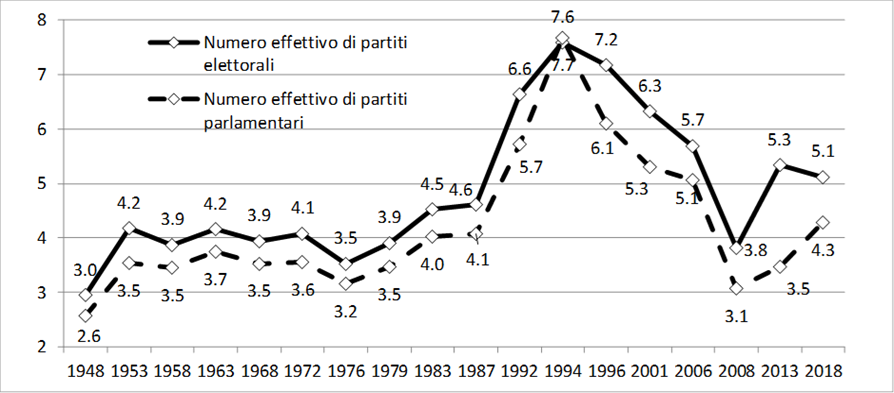

Non subisce invece grandi scossoni la frammentazione partitica, qui misurata attraverso l’indice di Laakso e Taagepera (1979). Il numero effettivo di partiti presenti nell’arena elettorale cresce rispetto al 2013, passando da 3,5 a 4,3, ma in quella parlamentare diminuisce da 5,3 a 5,1 (Figura 4). Rimane dunque distante l’epoca dell’elevatissima frammentazione – quella degli anni ’90 – ma altrettanto quella dell’illusione bipartitica, invero limitata alle sole elezioni del 2008.

Figura 4 – Numero effettivo di partiti, Camera (1948-2018)

Fin qui, la prospettiva di analisi adottata è stata quella nazionale. Si tratta ora di capire se e quanto la struttura del sistema partitico sia cambiata fra il 2013 e il 2018 scendendo nel dettaglio della competizione sul territorio.

Anche da quest’ultimo punto di vista non occorre molto per capire che i cambiamenti sono stati rilevanti. La geografia elettorale è uscita rivoluzionata dalle elezioni del 2018, come già lo era stata alle elezioni del 2013 (con l’avvento del M5S e la sua straordinaria omogeneità territoriale) e delle europee del 2014 (quando lo stivale si era tinto di rosso, con il PD capace di vincere in 106 province su 110). Nel 2018 tutto appare nuovamente mutato: nel Nord domina il centrodestra, nel Sud il M5S è il partito predominante con oltre il 43% dei voti; infine la Zona rossa, un tempo feudo inespugnabile della sinistra, risulta l’area a più alta competitività del paese (nonché l’unica). La velocità e l’intensità dei cambiamenti testimoniano come ormai l’imprevedibilità sia il tratto distintivo delle interazioni tra partiti ed elettori. Tale imprevedibilità travolge anche quelli che una volta erano considerati elementi consolidati apparentemente immutabili del sistema, come ad esempio il predominio della sinistra nella Zona rossa, o la tradizione ‘moderata e filogovernativa’ (Nuvoli 1989; Raniolo 2010) del Sud.

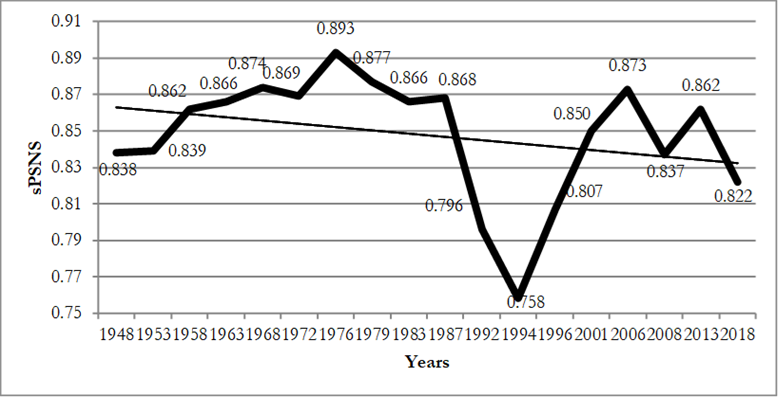

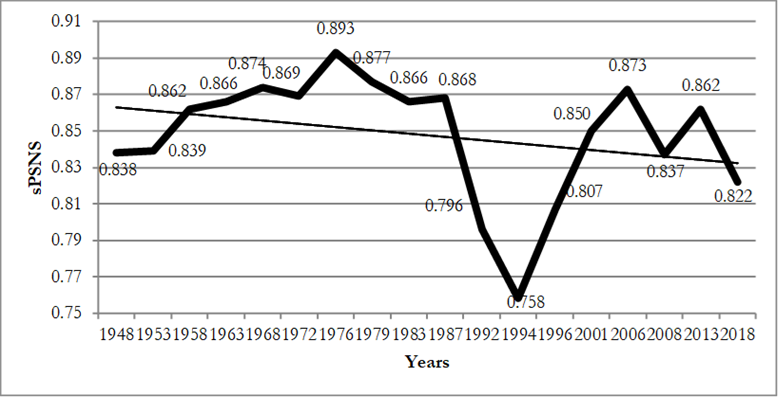

A livello aggregato possiamo misurare quanto è nazionalizzato il sistema partitico con un indice, lo standardized Party System Nationalization Score (sPSNS) sviluppato da Bochsler (2010). Esso è costruito a partire dall’indice di Gini e tiene conto sia del numero che della dimensione – in termini di elettori – delle unità territoriali in cui è disaggregato il voto, oltre che della grandezza relativa dei partiti. Esso varia tra 0 e 1 e a valori alti dell’indice corrisponde un’alta omogeneità territoriale del voto. Lo sPSNS ci restituisce quindi una misura aggregata relativa all’omogeneità territoriale del consenso raccolto dai partiti del sistema. La nazionalizzazione del voto deriva da un processo storico di lungo periodo (Caramani 2004; Emanuele 2018c), è una delle dimensioni fondamentali di analisi del sistema partitico ed è legata al concetto di istituzionalizzazione o strutturazione del sistema (Sani 1992; Chiaramonte e Emanuele 2014; Lupu 2015; Emanuele 2018c). La capacità dei partiti di rappresentare gli interessi e le preferenze degli elettori su scala nazionale è infatti una delle precondizioni per lo sviluppo di un sistema partitico caratterizzato da interazioni prevedibili e stabili nel tempo. Curiosamente, nel 2013 i due fenomeni si mossero in direzioni opposte: ad una marcata de-istituzionalizzazione del sistema (Chiaramonte e Emanuele 2017; 2018) – dovuta alla vertiginosa crescita della volatilità e l’emergere di nuovi partiti rilevanti – si associò un aumento del livello di nazionalizzazione del voto, essenzialmente dovuto alla straordinaria omogeneità territoriale del M5S (Chiaramonte e Emanuele 2014; Emanuele 2015). In un’ottica di lungo periodo (Figura 5), nel 2013 lo sPSNS faceva segnare un livello comparabile a quello della Prima Repubblica, molto lontano dalla de-nazionalizzazione degli anni della transizione fra Prima e Seconda Repubblica (1992-1996). Nel 2018 assistiamo ad una marcata diminuzione del valore dell’indice (da 0.862 a 0.822), che scende al livello più basso dal 1996 e al quarto valore più basso dal 1948. Si nota una territorializzazione di tutti i principali partiti italiani: Forza Italia passa dallo 0.897 del 2013 (allora Pdl) a 0.868, il Pd da 0.890 a 0.860, mentre il M5S passa da 0.912 a 0.837. Il partito di Grillo era il più ‘nazionalizzato’ della storia d’Italia Repubblicana insieme alla Democrazia Cristiana degli anni ‘50-’70. Il partito di Di Maio perde la trasversalità territoriale, si meridionalizza risultando così il partito con il consenso più disomogeneo fra le principali forze politiche italiane. In un’ottica diacronica, non è mai esistito in Italia un partito con più del 20% dei consensi e una così marcata territorializzazione del consenso.

Figura 5 – Nazionalizzazione del sistema partitico, Camera (1948-2018)

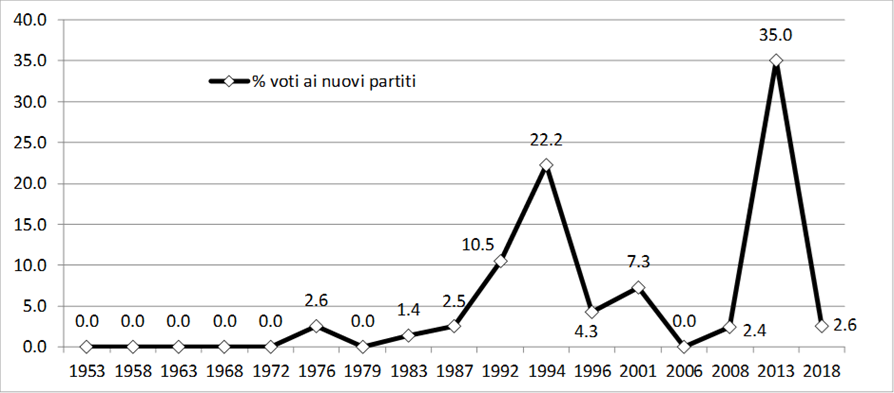

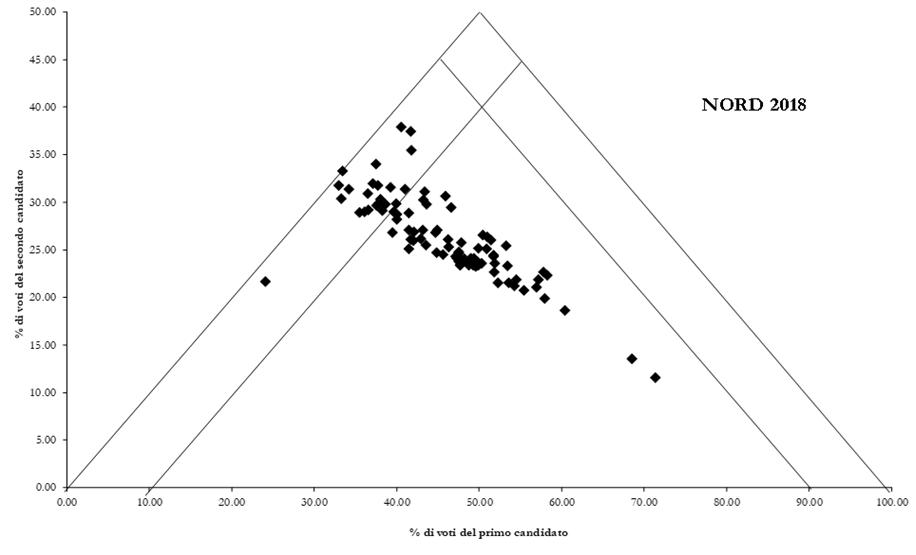

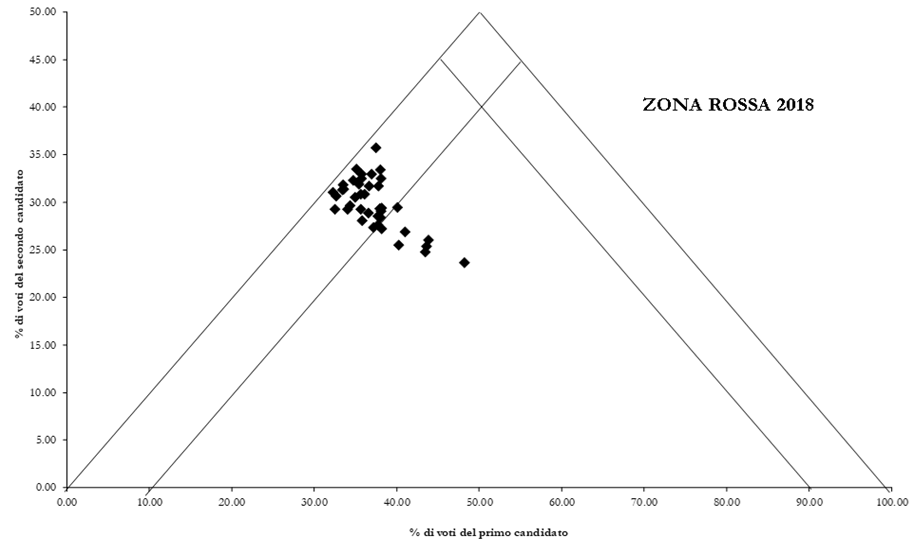

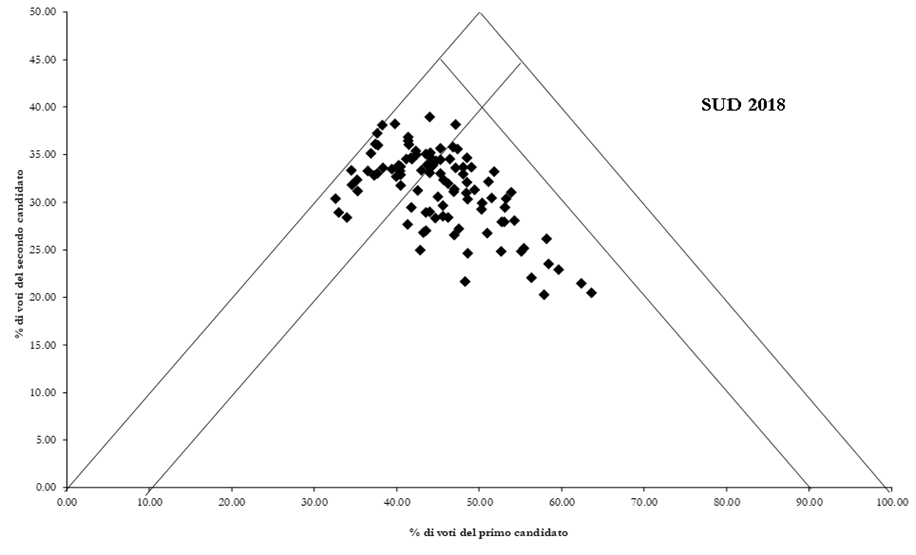

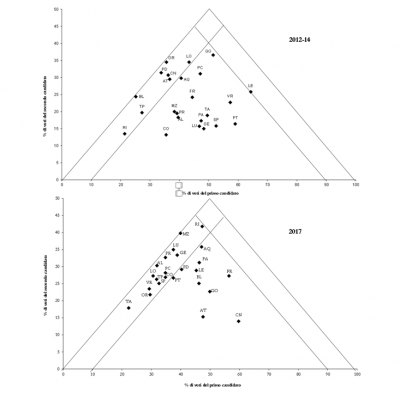

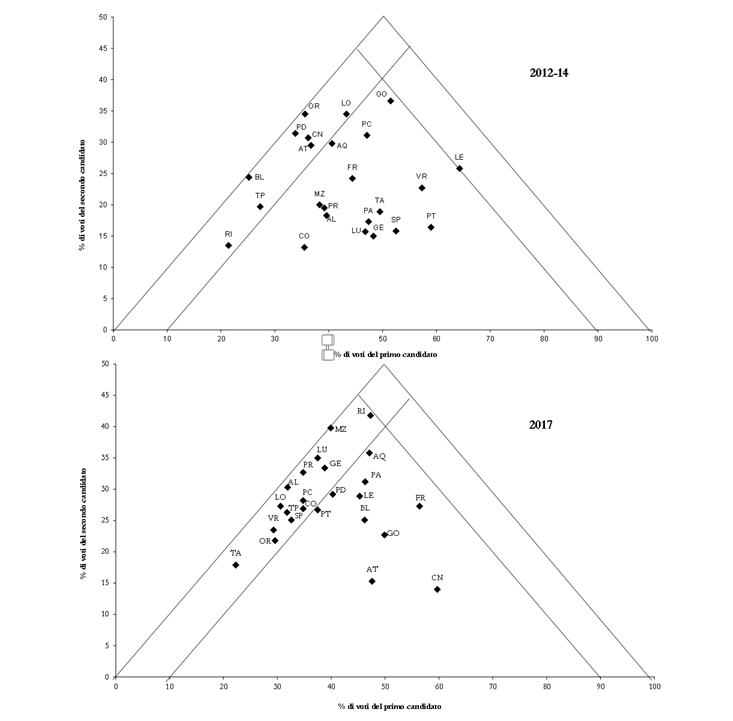

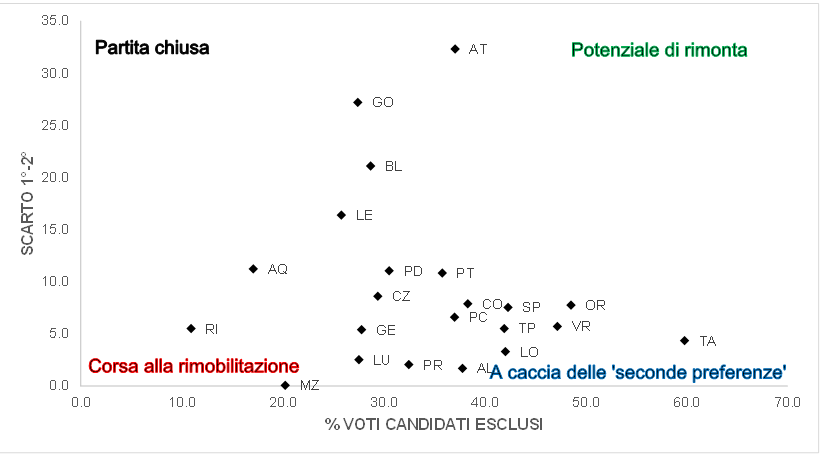

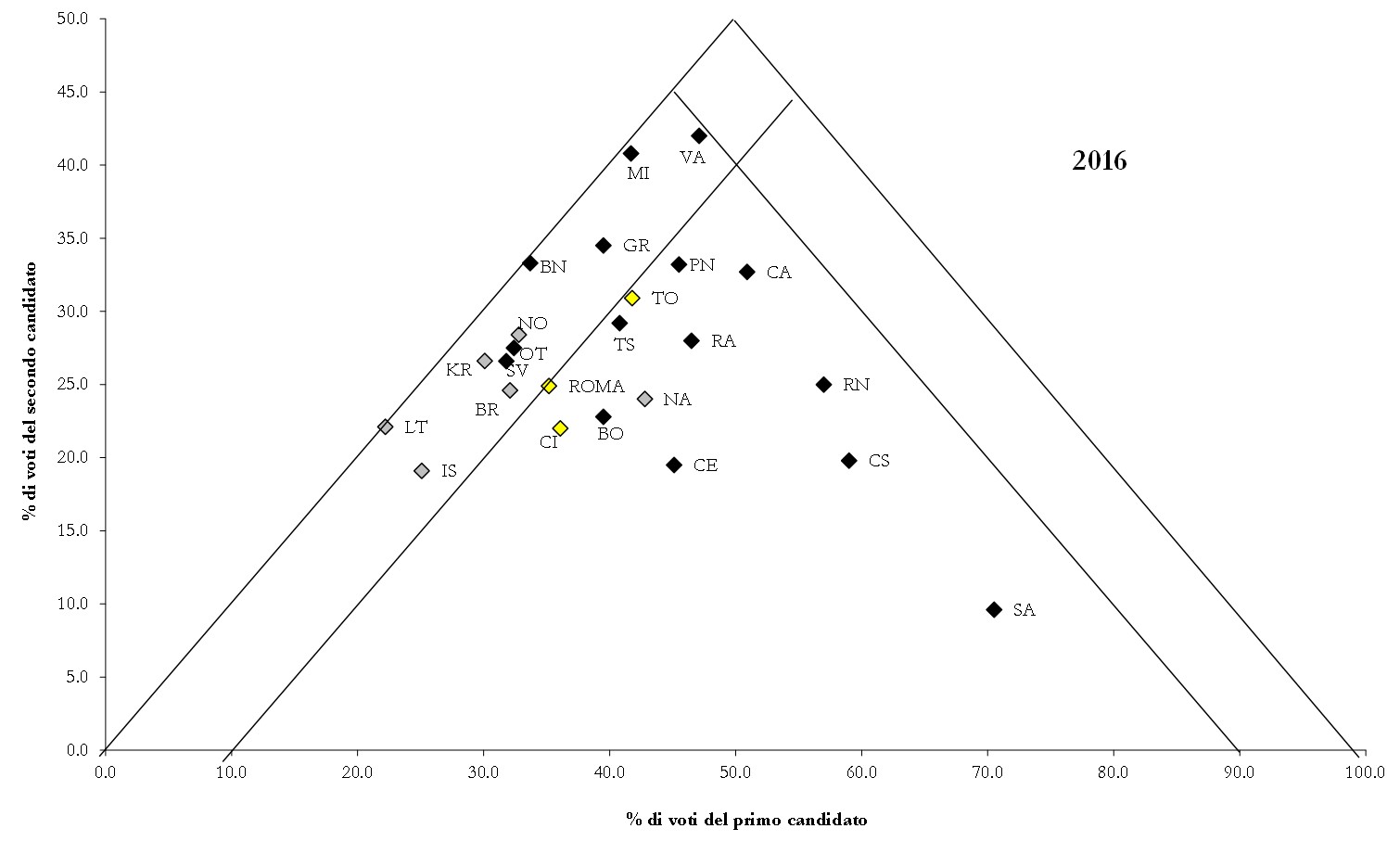

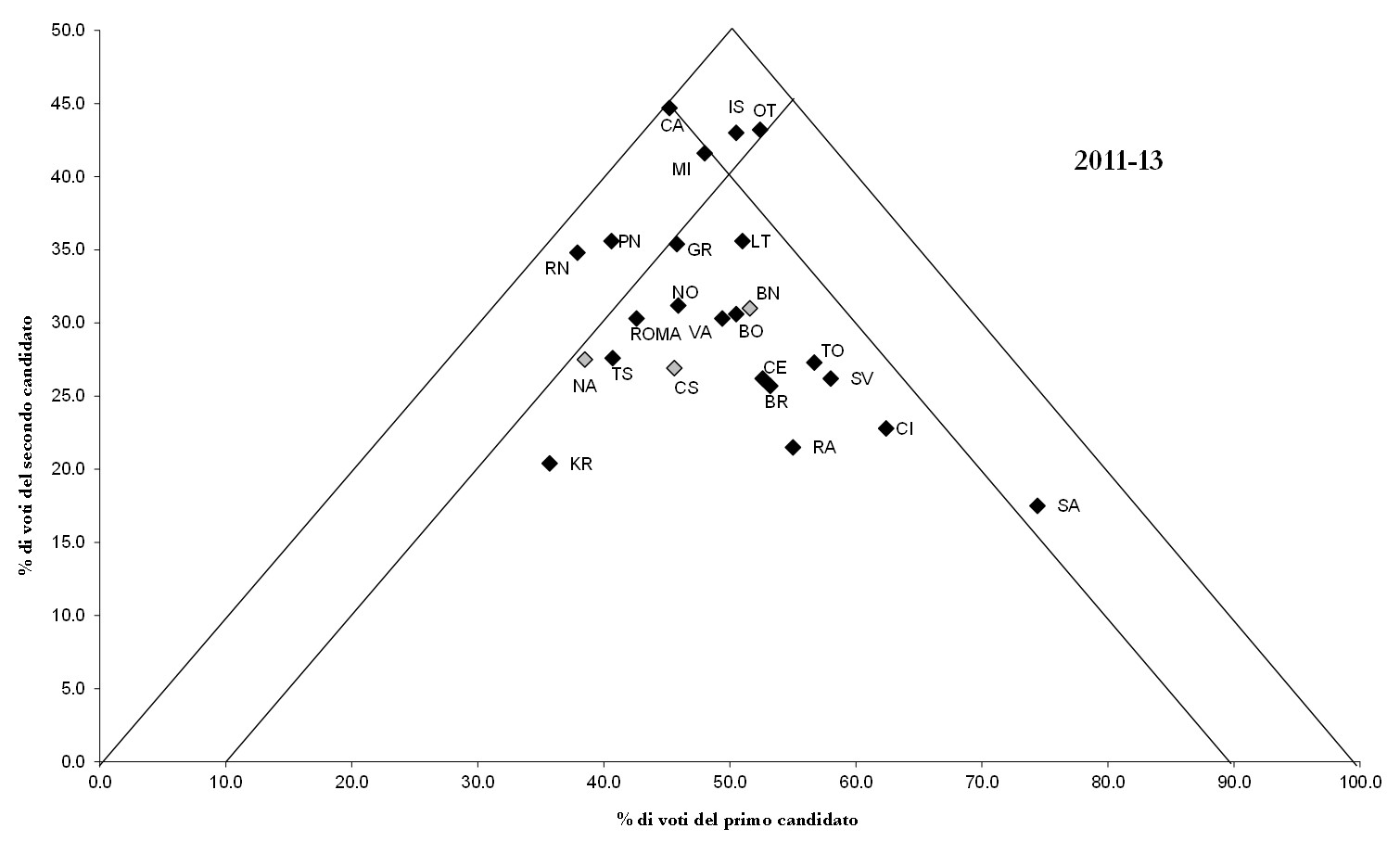

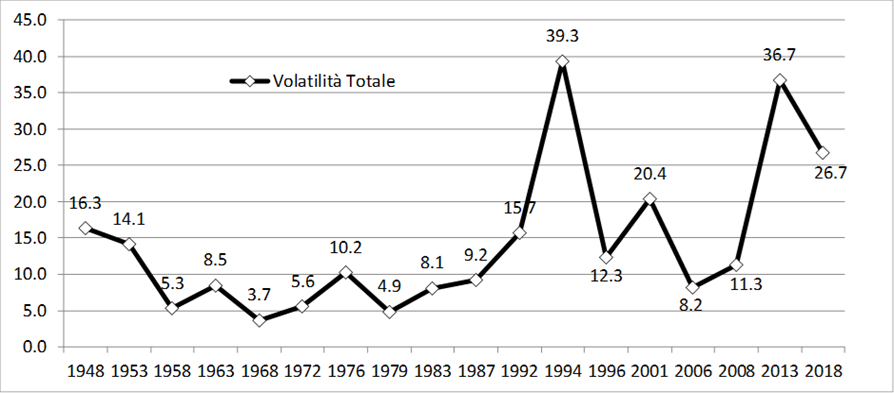

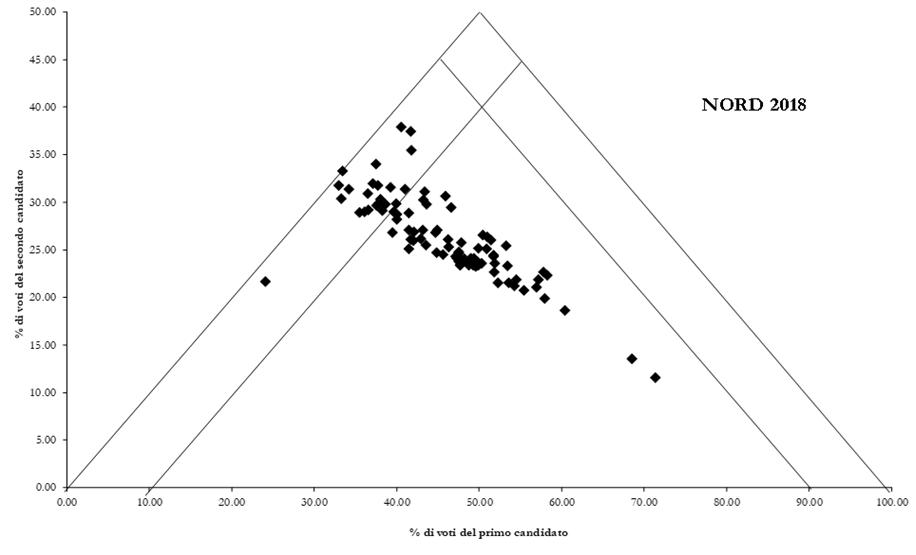

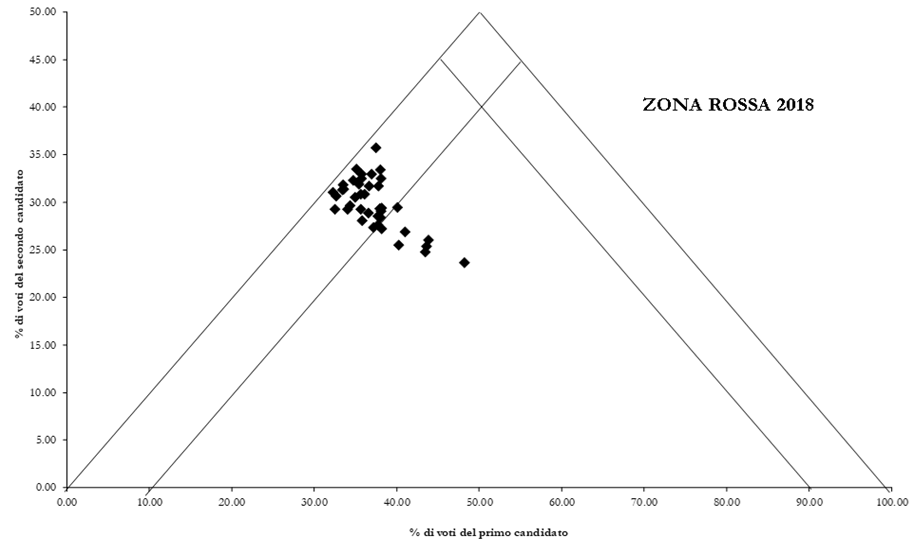

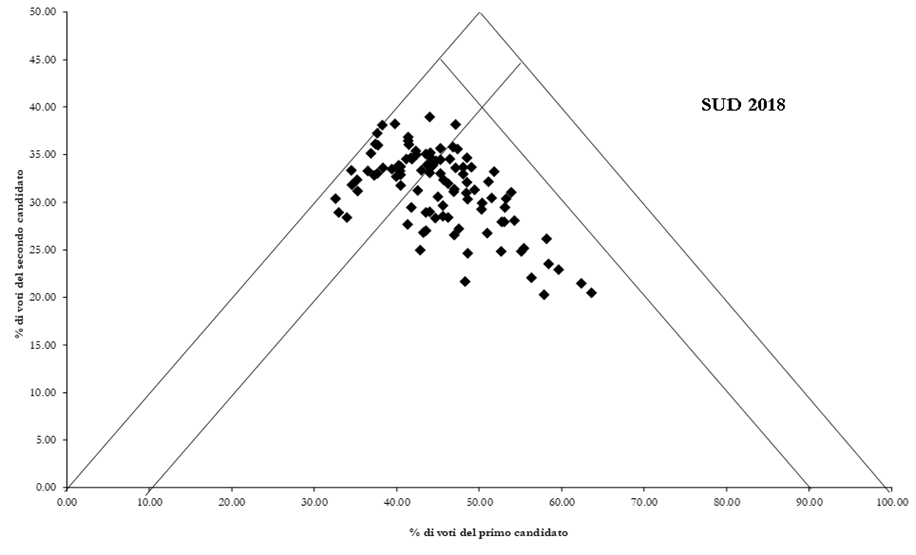

Per comprendere meglio come si è strutturata la competizione a livello territoriale, ci avvaliamo di uno strumento, noto come triangolo di Nagayama (1997), che consente di visualizzare una serie di informazioni riguardanti il grado di bipolarismo (ossia di concentrazione percentuale di voti sui primi due candidati) e di competitività (ossia di scarto percentuale di voti tra i primi due candidati) nei 232 collegi uninominali della Camera (Figg. 6, 7 e 8). Si tratta di un diagramma in cui la posizione dei singoli punti – ognuno dei quali rappresenta un collegio – è determinata da due coordinate: la percentuale di voti conseguita dal candidato arrivato primo (asse delle ascisse) e la percentuale di voti conseguita dal candidato arrivato secondo (asse delle ordinate). Tutti i punti (i collegi) finiscono per collocarsi per l’appunto all’interno di un triangolo isoscele, i due lati uguali del quale hanno le seguenti proprietà:

– il lato di sinistra è caratterizzato dall’uguaglianza di voti dei due candidati più forti. Tutti i collegi che si collocano nella fascia a ridosso di esso (in questo caso, una fascia che corrisponde ad uno scarto di voti tra 0 e 10%) sono collegi competitivi. Inoltre, tanto più quanto più vicini sono al vertice in basso a sinistra, si tratta di collegi caratterizzati da una competizione multipolare, in cui cioè ‘terze forze’ ricevono percentuali di voto ‘rilevanti’.

– il lato di destra caratterizza invece i collegi dove sono presenti solo due candidati. Tutti i collegi che si collocano nella fascia a ridosso di esso (in questo caso, una fascia che corrisponde ad una somma di voti dei due candidati maggiori compresa tra 90 e 100%) sono collegi bipolari. Inoltre, tanto più quanto più vicini sono al vertice in basso a destra, si tratta di collegi non competitivi, in cui cioè la differenza percentuale di voto tra i due candidati più forti è ‘rilevante’.

Oltre a ciò, vale la pena sottolineare che: 1) il rombo al vertice superiore del triangolo, racchiude i comuni che sono allo stesso tempo bipolari e competitivi; 2) l’area non compresa all’interno delle fasce laterali definisce un ampio spettro di situazioni caratterizzate comunque da un certo grado di multipolarismo e di non competitività.

Figura 6-7-8 – Il triangolo di Nagayama applicato alla competizione nei 232 collegi uninominali suddivisi tra Nord, Zona rossa e Sud (Camera 2018)

Il Nord appare come una zona multipolare e non competitiva. Infatti nella Figura 6 la maggioranza dei collegi cade nell’area centrale del triangolo isoscele, quella non compresa all’interno delle fasce laterali. I collegi competitivi, ossia quelli con meno di 10 punti di scarto fra primo e secondo classificato, sono appena 22 su 91. Si trovano racchiusi nella fascia sinistra della figura. Il collegio di Aosta si trova nettamente staccato dagli altri, in basso a sinistra, indicando competizione unita ad estrema multipolarità (i primi due candidati totalizzano appena il 45.8%). Si tratta inoltre dell’unica sfida fra M5S e centrosinistra di tutto il Nord. Per il resto la competizione vede sempre il centrodestra protagonista, in 50 collegi contro il M5S (12 competitivi) e in 40 contro il centrosinistra (9 competitivi).

Nel Sud la competitività è maggiore, dal momento che riguarda 40 collegi su 101. Qui la competizione è tutta fra M5S e centrodestra: in 96 collegi su 101 (37 competitivi) si ripropone questa sfida, mentre il centrosinistra compare fra i primi due classificati del collegio solo in 5 occasioni (3 volte in collegi competitivi). Peraltro in 4 di questi 5 collegi la sfida è fra centrosinistra e centrodestra, rafforzando così l’idea che oggi la sinistra soprattutto al Sud può essere competitiva solo in alternativa al M5S come competitor del centrodestra, l’unico blocco ad essere primo o secondo in ben 100 collegi su 101. Rispetto al Nord, inoltre, i collegi non competitivi si collocano più in alto nella figura, ossia più vicini al rombo posto nel vertice superiore del triangolo e indicante situazioni di bipolarismo competitivo. Questo elemento sta ad indicare una più marcata tendenza al bipolarismo nel Sud, dovuta alla debolezza del centrosinistra: in ben 29 collegi la somma delle percentuali fra i primi due classificati (sempre M5S e centrodestra) supera l’80% dei voti. Insomma, in questa parte del paese, al centrosinistra restano le briciole.

Infine, sorprendentemente, la Zona rossa, dove per la prima volta dal dopoguerra il centrosinistra perde lo scettro di coalizione più votata, diventa l’area più competitiva del paese. Qui ben 31 collegi su 40 sono competitivi. Il centrosinistra, poi, in ben 14 collegi su 40 (9 competitivi) è addirittura terzo e la partita si gioca tra quelli che una volta erano gli outsider, il centrodestra e il M5S. La classica sfida fra le due coalizioni che hanno dominato la Seconda Repubblica si ripropone in 24 occasioni (19 volte in collegi competitivi), mentre anche qui la sfida tra centrosinistra e cinque stelle è residuale (2 collegi).

Complessivamente, l’Italia presenta una dinamica tripolare e parzialmente competitiva, con 93 collegi in cui i primi due classificati sono arrivati a meno di 10 punti percentuali di distanza. Nel restante 60% dei collegi, però, un blocco domina sugli altri due, con il centrodestra predominante nel Nord e il M5S nel Sud. Due opposizioni che hanno sfidato (e sconfitto), per dirla in termini rokkaniani, il ‘centro’ del sistema’ rappresentato dal centrosinistra governativo e filoeuropeo. Due opposizioni che raccolgono il consenso di due diverse ‘periferie’ in cerca di protezione: il Sud che vota M5S chiede protezione economica, mentre il Nord che vota Lega chiede protezione culturale. Due diversi sfidanti che politicizzano, con modalità diverse, lo stesso lato del cleavage integrazione-demarcazione (Kriesi et al. 2012) che ormai struttura la competizione politica anche in Italia, come in altri paesi (Emanuele 2018a; 2018b). Dall’altro lato, il centrosinistra a guida Partito Democratico rappresenterebbe (forse senza essersene reso conto fino in fondo) sempre meno la sinistra di un conflitto sinistra-destra ormai in declino e sempre più l’asse ‘integrazionista’, ossia il lato del nuovo cleavage che si batte in favore dell’Europa, dell’accoglienza e dell’integrazione degli immigrati, della globalizzazione e della ‘società aperta’. Non è un caso che la coalizione guidata da Renzi risulti vincente, con poche eccezioni, solo nei ‘centri’, ossia nei quartieri borghesi delle grandi città del paese e non è un caso che il voto al PD risulti associato positivamente alla classe sociale medio-alta, come dimostra il recente articolo di Lorenzo De Sio. Come già dimostrato in occasione delle elezioni francesi (Emanuele 2018a), la nuova frattura individuata da Kriesi è sì una frattura ‘funzionale’, che cioè divide l’elettorato e lo spazio politico sulla base di specifici interessi, ma è anche indissolubilmente legata ad una dimensione territoriale. Le vecchie fratture territoriali centro-periferia e città-campagna (Lipset e Rokkan 1967) appaiono ormai collassate in un’unica dimensione di conflitto che oppone le ‘Periferie’ in senso ampio (il Sud nel suo complesso; le aree provinciali del centro-nord; le periferie delle grandi città) al ‘Centro’, inteso come luogo simbolico che racchiude quelli che una volta Lipset e Rokkan avrebbero definito i ‘centre-builders’ ossia i costruttori della nazione, in altri termini, l’élite dominante: oggi, come allora, un’ élite liberale, urbana e laica. Un centro che è quindi luogo simbolico, ma anche fisico, corrispondente appunto alle aree residenziali e borghesi delle grandi città del Centro-Nord del paese: da Roma a Milano, da Bologna a Torino.

Riferimenti bibliografici

Bochsler, D. (2010) ‘Measuring party nationalisation: A new Gini-based indicator that corrects for the number of units’, Electoral Studies, 29: 155–68.

Chiaramonte, A. e De Sio, L. (a cura di), Terremoto elettorale. Le elezioni politiche del 2013, Bologna, Il Mulino.

Chiaramonte, A. e Emanuele, V. (2014), ‘Bipolarismo Addio? Il Sistema Partitico tra Cambiamento e De-Istituzionalizzazione’, in A. Chiaramonte e L. De Sio (a cura di), Terremoto elettorale. Le elezioni politiche del 2013, Bologna, Il Mulino, pp. 233-262.

Chiaramonte, A. e Emanuele, V. (2017), ‘Party System Volatility, Regeneration and De-Institutionalization in Western Europe (1945-2015)’, Party Politics, 23(4), pp. 376-388.

Chiaramonte, A. e Emanuele, V. (2018), ‘Towards turbulent times: measuring and explaining party system (de-)institutionalization in Western Europe (1945-2015)’, Italian Political Science Review, https://doi.org/10.1017/ipo.2017.27.

Emanuele, V. (2015), ‘Vote (de)-nationalisation and party system change in Italy (1948-2013)’, Contemporary Italian Politics, 7(3), pp. 251-272.

Emanuele, V. (2018a), ‘The hidden cleavage of the French election: Macron, Le Pen and the urban-rural conflict’, in De Sio, L. e Paparo, A. (a cura di), The year of challengers? Issues, public opinion, and elections in Western Europe in 2017, Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 91-95.

Emanuele, V. (2018b), ‘UK voters support leftist goals, but economic left-right is not the main dimension of competition’, in De Sio, L. e Paparo, A. (a cura di), The year of challengers? Issues, public opinion, and elections in Western Europe in 2017, Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 127-131.

Emanuele, V. (2018c), Cleavages, institutions, and competition. Understanding vote nationalization in Western Europe (1965-2015), London: Rowman and Littlefield/ECPR Press.

Emanuele, V. e Chiaramonte, A. (2016), ‘A growing impact of new parties: myth or reality? Party system innovation in Western Europe after 1945’, Party Politics, Online First, DOI:10.1177/1354068816678887.

Kriesi, H., Grande, E., Dolezal, M., Helbling, M., Höglinger, D., Hutter, S. e Wüest, B. (2012), Political Conflict in Western Europe, Cambridge: Cambridge University Press.

Laakso, M. e Taagepera, R. (1979), ‘The effective number of parties: a measure with application to West Europe’, Comparative Political Studies, 12, pp. 3–27.

Lipset, S. M. e Rokkan, S. (1967) ‘Cleavage structures, party systems and voter alignments: An introduction’ in S. M. Lipset e S. Rokkan (a cura di) Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives, New York: The Free Press, pp. 1–64.

Lupu (2015) ‘Nacionalizacion e institucionalizacion de partidos en la Argentina del siglo XX’ in M. Torcal (ed.) Institucionalizacion de los Sistemas de Partidos en America Latina: Causas y Consecuencias, Buenos Aires : Anthropos/Siglo XXI.

Nagayama, M. (1997), Shousenkyoku no kako to genzai [Il presente e il futuro dei collegi uninominali], paper presentato al convegno annuale della Associazione giapponese di scienza politica, 4-6 settembre.

Nuvoli P. (1989), ‘Il dualismo elettorale Nord-Sud in Italia: persistenza o progressiva riduzione?’, Quaderni dell’osservatorio elettorale, 23, pp. 65-110.

Pedersen, M.N. (1979), ‘The dynamics of European party systems: changing patterns of electoral volatility’, European Journal of Political Research, 7, pp. 1-26.

Raniolo, F. (2010), ‘Tra dualismo e frammentazione. Il Sud nel ciclo elettorale 1994-2008’, in R. D’Alimonte e A. Chiaramonte (a cura di), Proporzionale se vi pare. Le elezioni politiche del 2008, Bologna, Il Mulino, pp. 129-171.

Sani, G. (1992), ‘1992: La Destrutturazione Del Mercato Elettorale’, Rivista Italiana di Scienza Politica, 22, pp. 237–286