di Aldo Paparo

I primi dati del sondaggio dell’Osservatorio Politico del Cise indicano un quadro di sostanziale continuità con il risultato osservato alle scorse elezioni europee. In caso di elezioni anticipate, il Pd sarebbe intorno al 40% delle intenzioni di voto valide. Di poco inferiore alla metà la percentuale del M5s (18,6). La più rilevante novità sembra essere rappresentata dal riequilibrio dei rapporti di forza nel centrodestra, dove la Lega Nord continua ad avanzare, a scapito di un ulteriore arretramento di Forza Italia.

Sembrerebbe dunque che stia accadendo poco, o meglio che l’elettorato non stia rispondendo agli eventi degli ultimi mesi con significativi cambiamenti nelle scelte di voto. In questo articolo indaghiamo più in profondità i dati del nostro sondaggio per cercare di comprendere se questo sia poi del tutto vero, o se, al contrario, in questo frangente sia intercorsa una più rilevante volatilità che però non emerge chiaramente dalle intenzioni di voto in quanto entrate e uscite sono più o meno pari per i diversi partiti.

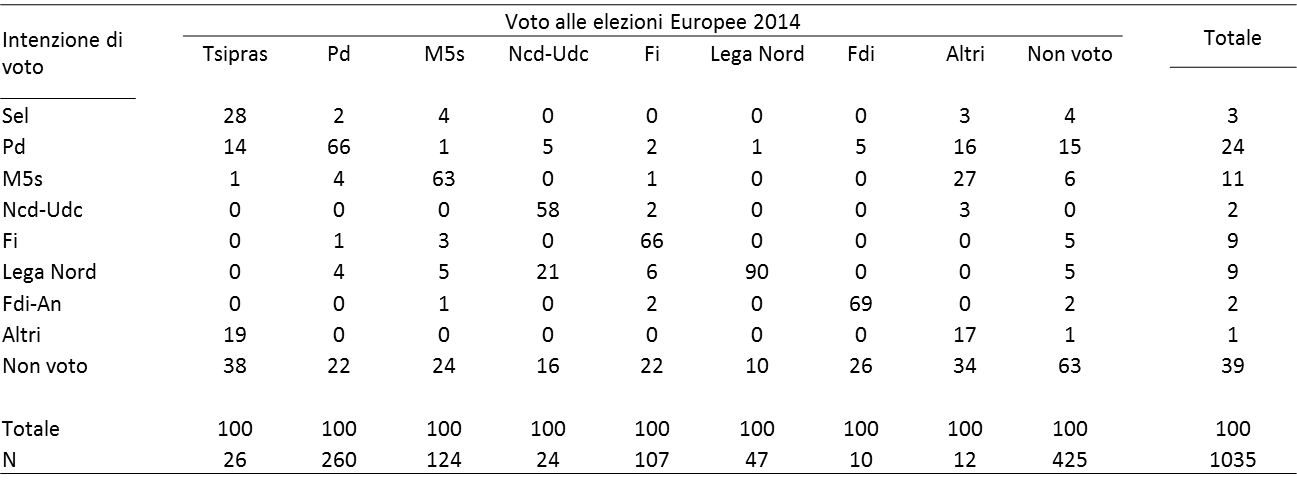

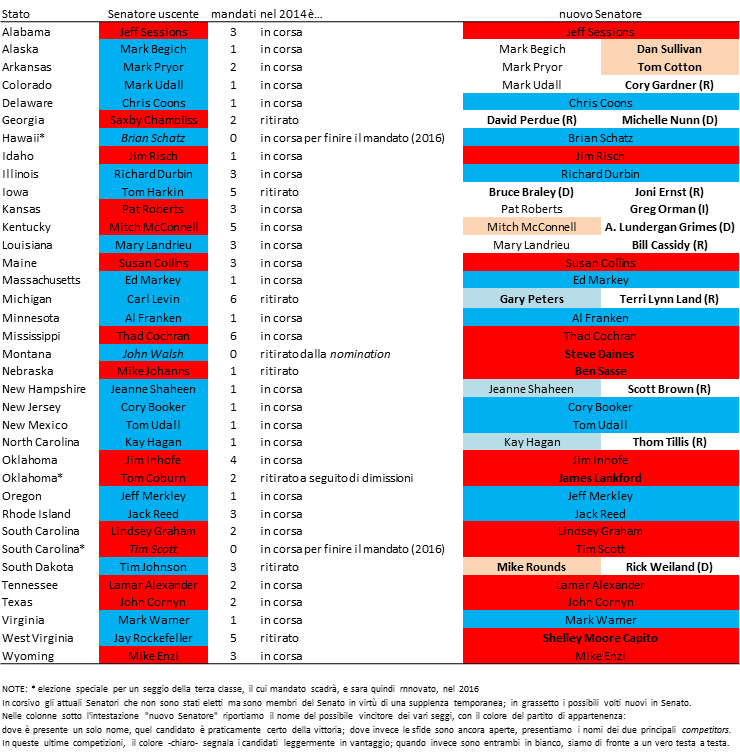

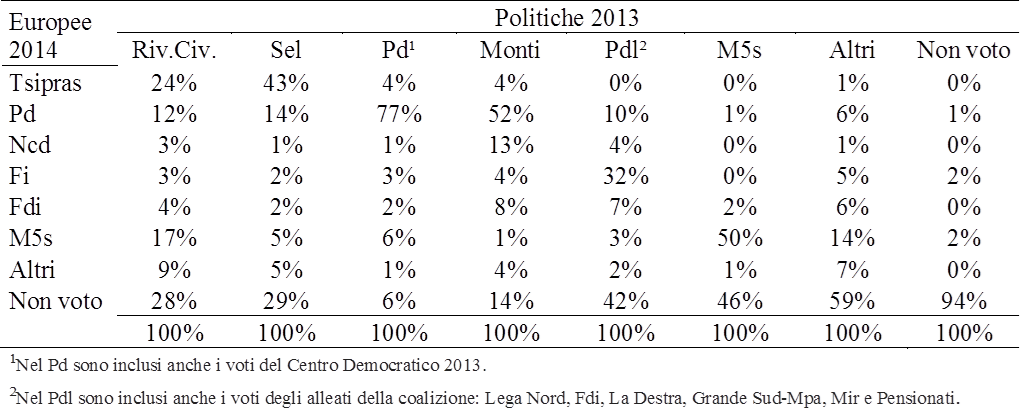

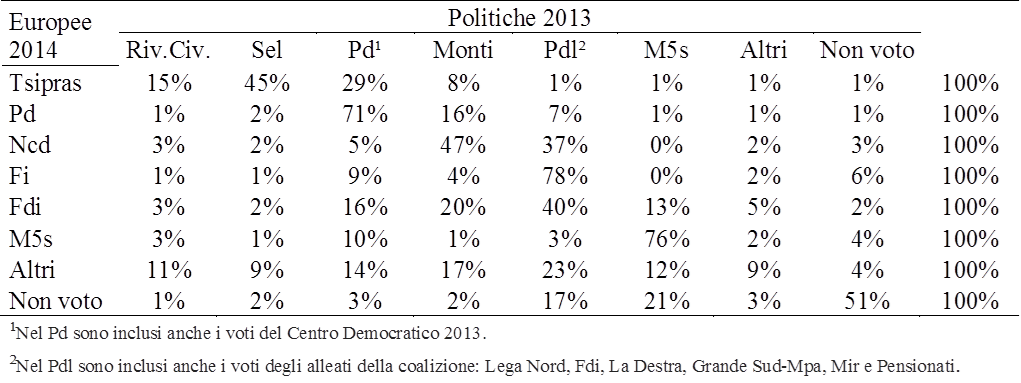

Per rispondere a questo interrogativo possiamo incrociate le intenzioni di voto in caso di immediate elezioni politiche anticipate con il ricordo del voto in occasione delle elezioni europee della scorsa primavera. Le tabelle 1 e 2 riportano i risultati di tale analisi.

In particolare, la tabella 1 mostra come si distribuirebbero percentualmente fra le possibili scelte di voto alle eventuali politiche i bacini elettorali dei diversi partiti delle elezioni europee. Come possiamo osservare, la Lega mostra il tasso di fedeltà più alto. Nove su dieci dei suoi elettori delle europee la rivoterebbero, e non si registra nessuna defezione significativa. Il buono stato di salute del partito guidato da Salvini è confermato anche dalla sua capacità di crescere, rispetto alle europee, non solo sottraendo voti dall’altro principale partito del centrodestra, Forza Italia. La tabella mostra infatti come il 6% degli elettori di Berlusconi voterebbero oggi la Lega, ma lo stesso farebbero un ventesimo degli elettorati di Pd e M5s. E ancora una pari quota degli astenuti alle europee.

I tre grandi partiti presentano flussi assai simili. Sia il Pd che il M5s che Fi manterrebbero circa i due terzi dei propri voti delle europee, cedendone fra un quarto e un quinto verso il non voto. Ricordiamo che la categoria del non voto nelle intenzioni di voto comprende chi si dichiara intenzionato a non votare, ma anche chi è incerto – se votare o meno, o quale partito votare -. Si tratta comunque di risultati assai interessanti. A soli sei mesi di distanza, un terzo degli elettori dei tre più grandi partiti italiani appare in libera uscita ed è quindi contendibile sul mercato elettorale. Al di là delle perdite verso il non voto, il Pd ha smarrito quote piccole ma significative sia verso la Lega che verso il M5s. Il partito di Grillo perde sia verso il centrosinistra che verso il centrodestra, ma soprattutto verso quest’ultimo. Forza Italia, invece, registra un flusso rilevante verso il partito di Salvini.

L’instabilità delle scelte di voto nell’attuale contesto politico italiano è anche confermato dai flussi relativi a chi si è astenuto alle europee. Possiamo infatti osservare come meno dei due terzi di questi elettori rientrino oggi nella categoria del non voto. Quasi il 40%, invece, dichiara che si ci fossero le politiche domani non solo si recherebbe alle urne, ma sa anche quale partito voterebbe. Oltre al 5% che voterebbe oggi la Lega, cui abbiamo accennato sopra, un po’ tutti i partiti si dimostrano capaci di recuperare voti dal bacino dell’astensione. In particolare il Pd, che potrebbe contare sul voto di un astenuto su sei. M5s e Fi rimobilitano quote assai simili a quelle della Lega. Ma anche Sel si dimostra capace di recuperare un astenuto ogni venticinque. E persino Fdi potrebbe raccogliere il voto del 2% degli astenuti delle europee.

La stessa immagine di profonda instabilità emerge anche guardando agli elettorati dei partiti minori. Naturalmente bisogna essere assai più cauti nel commentare questi flussi vista la scarsa numerosità dei relativi gruppi. In ogni caso, dal momento che appaiono coerenti con il quadro generale che si viene delineando, ci sentiamo di includerli nella nostra presentazione. In effetti, sia Ncd che Fdi confermano fra i tre quinti e i due terzi dei propri elettori delle europee, mentre cedono quote rilevanti verso il non voto. Nel caso del partito di Alfano, inoltre, si segnala anche la fuoriuscita verso la Lega di un elettore su cinque.

Il caso che presenta, infine, le minori continuità rispetto alle europee è la lista Tsipras. Certo, non si tratta di un vero partito ma di una mera alleanza elettorale, ragion per cui non è poi così sorprendente che i suoi elettori siano i più propensi a disperdersi su diverse opzioni, anche in considerazione del fatto che tale alleanza non esiste più. Da rilevare, però come meno di un quinto degli elettori dei tale lista si dichiari oggi intenzionato a votare partiti minori di sinistra, quali i Verdi o Rifondazione. Se sommiamo questi al 28% che intende votare Sel, ci accorgiamo come il tasso totale di fedeltà sia inferiore al 50%. La porzione più numerosa non dichiara oggi una intenzione di voto valida, mentre una quota rilevante – un sesto circa – sarebbe intenzionata a votare il Pd.

Tab. 1 – Destinazioni nelle intenzioni di voto dei bacini elettorali delle Europee

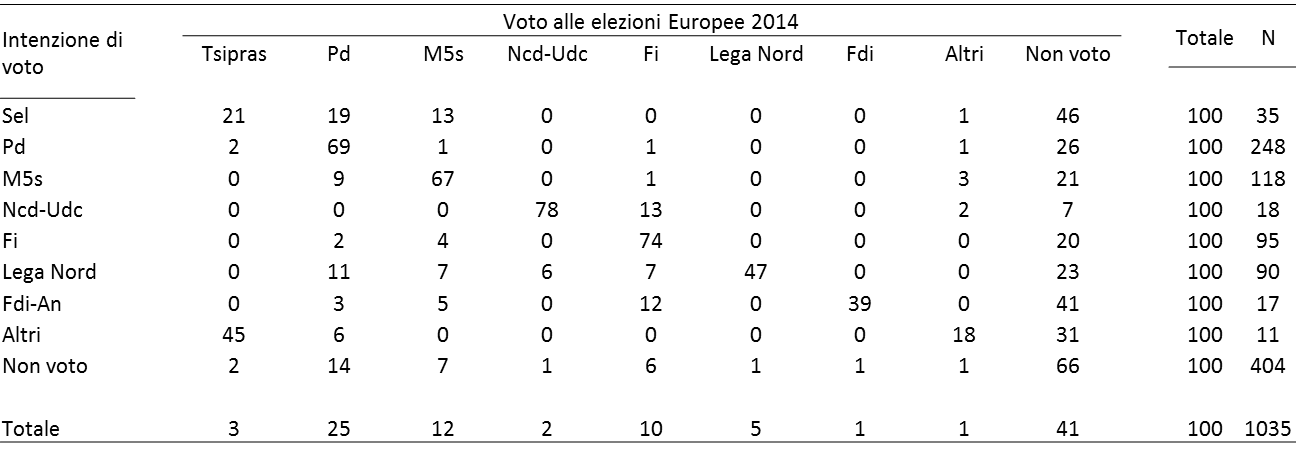

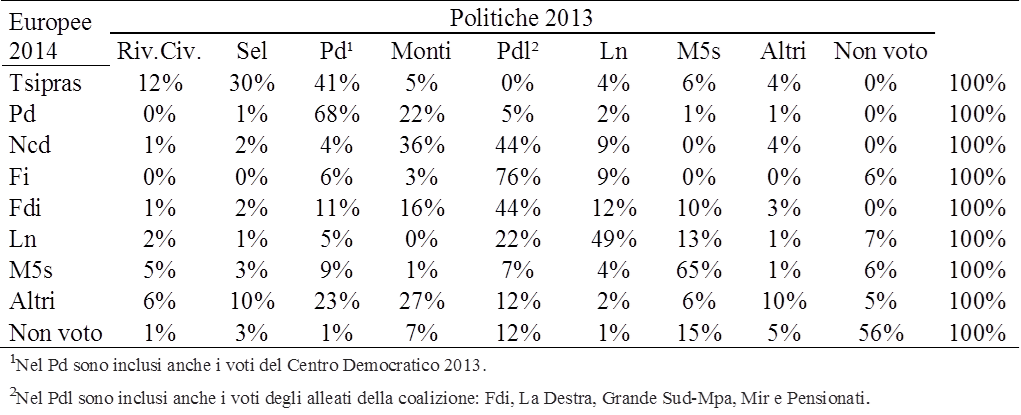

La tabella 2 mostra invece la composizione percentuale, in termini di comportamento di voto alle europee, degli attuali bacini elettorali dei diversi partiti se si svolgessero elezioni immediate. In pratica, cosa avevano votato alle europee gli elettori che oggi dichiarano che voterebbero i diversi partiti in campo.

Possiamo innanzitutto osservare l’incapacità dei partiti figli del Pdl di attrarre nuovi consensi. I tre quarti delle intenzioni di voto a Ncd e Fi, infatti, provengono da quanti già li hanno votati alle europee. Il partito di Berlusconi sembra potere rimobilitare qualcosa solo dal bacino del non voto, mentre quello di Alfano riesce a recuperare qualcosa a Fi, da cui proviene un ottavo dei suoi attuali voti – oltre che, di nuovo, dal non voto alle europee. Certo, se come il Cavaliere afferma convintamente, i suoi elettori del passato non hanno trovato una nuova collocazione ma sono passati all’astensione, essere capaci di ottenere nuovi consensi solo in tale bacino potrebbe essere sufficiente per crescere anche in maniera significativa elettoralmente. Certo che, però, la strada per tornare i fasti di qualche anno fa per gli eredi del Pdl appare ancora parecchio lunga.

All’estremo opposto – fra i partiti sopra il 10% nelle intenzioni di voto – si colloca la Lega. Questa, infatti, otterrebbe oggi meno della metà dei propri voti da quanti l’hanno già scelta alle europee. Si registrano ingressi rilevanti da tutti i bacini più numerosi. Innanzitutto dal non voto alle europee, ma in questo appare del tutto simile agi altri tre partiti più grandi. Tutti e quattro, infatti, riceverebbero fra un quarto e un quinto dei propri voti attuali da astensionisti delle europee. Le provenienze della Lega sono uniche perché arrivano anche dagli altri partiti, nessuno escluso. Oltre un decimo dei suoi attuali voti proverrebbe da elettori del Pd alle europee. Un elettore leghista su cinque, invece, avrebbe votato alle europee Fi o Ncd o il M5s. In quote pressochè identiche fra i tre bacini elettorali.

In mezzo fra i partiti ex Pdl e la Lega si collocano Pd e M5s. Entrambi ottengono oggi poco più dei due terzi dei propri voti dal proprio elettorato delle europee. Entrambi registrano un recupero rilevante dal non voto, e sostanzialmente nessun altro ingresso significativo. Fa eccezione il flusso da Pd verso il M5s, che vale per quasi un decimo degli attuali voti del M5s.

Sel e Fdi sono i partiti i cui elettorati appaiono maggiormente in trasformazione. Sempre premettendo il caveat relativo alla scarsa numerosità di questi gruppi – che in realtà nel caso di Sel non è poi così ridotta -, possiamo osservare come entrambi pescherebbero oltre il 40% dei propri voti da quanti non avevano votato alle europee. In entrambi i casi si tratta di quote più cospicue di quelle provenienti dai propri elettori delle europee. Il partito di Vendola ottiene poi quote rilevanti dei propri voti sia dal Pd (quasi un quinto) che dal M5s (un ottavo).

Tab. 2 – Provenienze dai bacini elettorali delle Europee delle intenzioni di voto ai diversi partiti

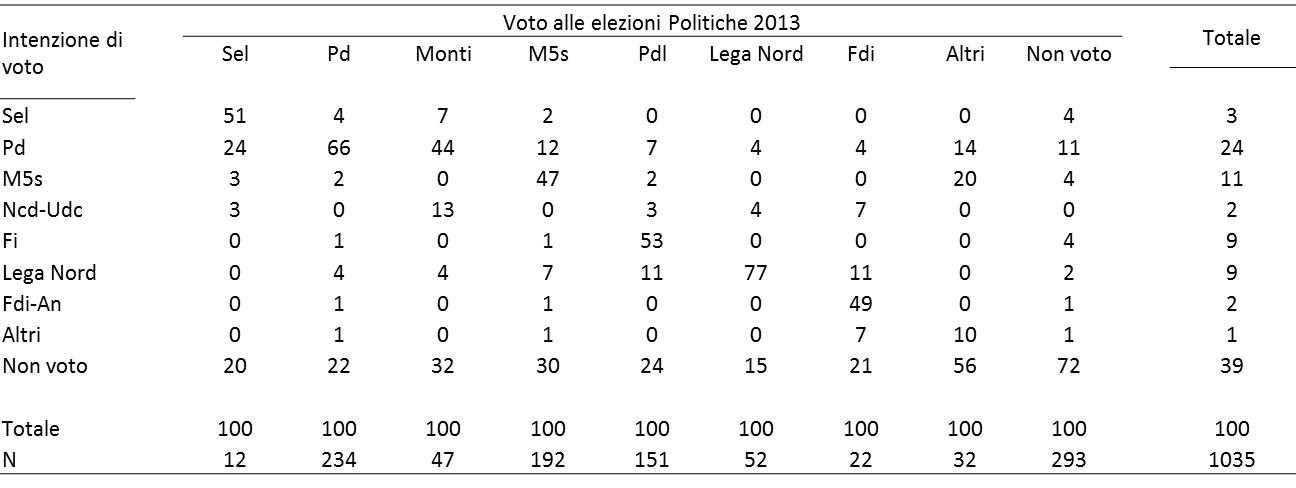

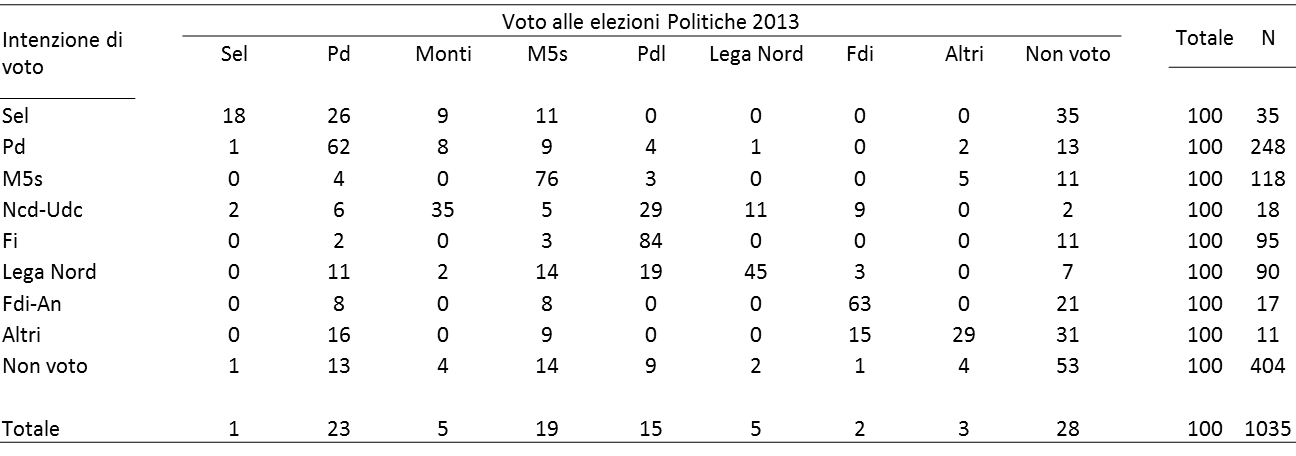

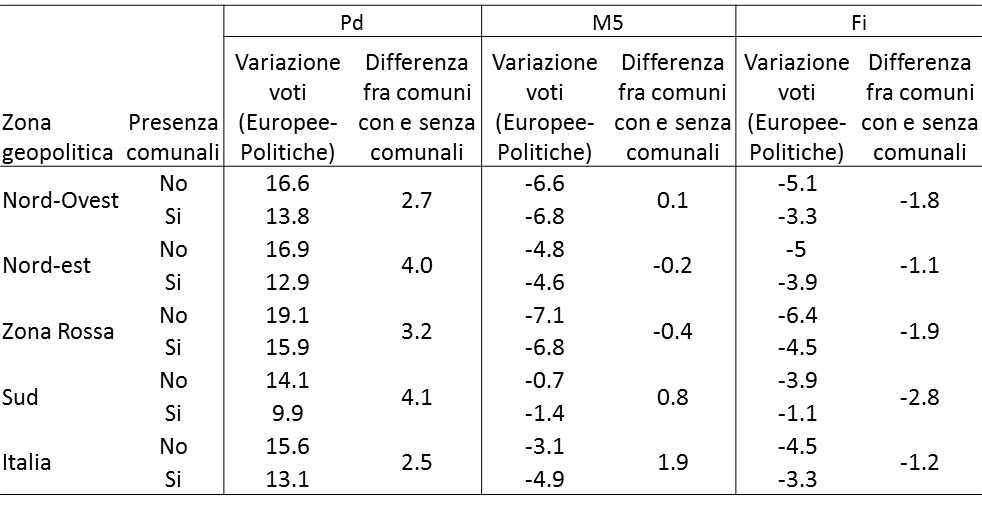

Nel nostro sondaggio abbiamo anche chiesto ai rispondenti come si siano comportati alle elezioni politiche dello scorso anno. Questo ci consente di tracciare gli spostamenti di elettori intercorsi lungo un periodo di tempo più ampio: non solo gli ultimi sei mesi, ma gli ultimi venti mesi. Nelle tabelle 3 e 4 riportiamo i dati relativi alle intenzioni di voto attuali incrociate con il ricordo del voto alle politiche. Come già per le europee, presentiamo sia le destinazioni (tab. 3), che le provenienze (tab. 4).

Di nuovo, la Lega è il partito con il più alto tasso di fedeltà (quasi quattro elettori su cinque) e contemporaneamente quello più capace di andare oltre i propri precedenti elettori per attrarre nuovi consensi: meno della metà degli intenzionati a votarla l’ha già fatto alle politiche. Il partito di Salvini otterrebbe qualcosa dal bacino del voto 2013, ma meno degli altri partiti. Riesce invece ad avanzare meglio degli altri fra gli elettorati di altrui. Oltre un decimo di chi ha votato Pdl dichiara che voterebbe oggi il Carroccio: da qui proviene quasi un quinto delle intenzioni di votare Lega. Lo stesso farebbe un elettore su quindici del M5s alle politiche, ovvero un settimo dei voti attuali della Lega. Un po’ meno permeabile alle sirene leghiste si dimostra l’elettorato del Pd di Bersani: solo un venticinquesimo dichiara l’intenzione di votare oggi la Lega. Comunque questo flusso vale oltre un decimo degli attuali voti alla Lega.

Il Pd di Renzi si dimostra capace di mantenere i due terzi degli elettori delle politiche e poi cresce in tutte le direzioni. Innanzitutto è il partito più premiato da chi alle politiche non aveva votato. Oltre il 10% lo farebbe oggi e per votare il Pd: un ottavo degli attuali voti per il Pd proverrebbe da tale bacino. Inoltre conquista quasi la metà dei voti della coalizione guidata da Mario Monti (mentre solo un ottavo circa sceglierebbe oggi Ncd-Udc): questo ingresso pesa circa un dodicesimo delle intenzioni di votare Pd. Ma ingressi significativi si registrano anche dal M5s 2013 (un ottavo di tale gruppo, pari a quasi un decimo dei voti odierni del Pd), così come dal Pdl (oltre un elettore berlusconiano 2013 su quindici, che pesa per un venticinquesimo dell’attuale bacino elettorale del Pd).

Se guardiamo, poi, al bacino elettorale del M5s alle politiche, ci accorgiamo come questo presenti un tasso di fedeltà davvero basso. Oggi, infatti, meno della metà di quegli elettori si dichiara propensa a ripetere tale scelta se si svolgessero elezioni anticipate. Un terzo non dichiara oggi di essere intenzionato ad esprimere un voto valido. Fuoriuscite significative si registrano anche verso il Pd (12%) e la Lega (7%). Alla luce di ciò, non sorprende che oltre i tre quarti degli attuali voti del M5s provengano dal proprio elettorato delle politiche. L’unico ingresso rilevante è quello dal non voto, mentre nessun flusso significativo si riscontra in entrata da altri partiti.

Fi, infine, mantiene poco più della metà dei voti del Pdl, da cui provengono i cinque sesti dei suoi attuali elettori. Appena uno su trenta dichiara l’intenzione di votare per il Ncd, il cui elettorato sembra attualmente per lo più composto da elettori dell’Udc delle politiche rimasti fedeli al proprio partito nel nuovo progetto politico. Quasi il 45% dell’elettorato del Pdl è oggi dunque in fuoriuscita: verso l’astensione, soprattutto, ma in realtà un po’ in tutte le direzioni.

Tab. 3 – Destinazioni nelle intenzioni di voto dei bacini elettorali delle Politiche 2013

Tab. 4 – Provenienze dai bacini elettorali delle Politiche 2013 delle intenzioni di voto ai diversi partiti

I dati presentati in questo articolo mostrano il quadro di un elettorato tutt’altro che stabilizzato sulle scelte di voto delle Europee. Per quanto se ci fossero elezioni politiche immediate il risultato potrebbe assomigliare molto a quello osservato qualche mese fa nelle elezioni per il Parlamento di Strasburgo, incrociando gli stessi dati con i ricordi di voto passato abbiamo potuto osservare una notevole volatilità.

Apparentemente, tutto sembra immobile attorno al dominio strategico del Pd renziano, ma in realtà nell’elettorato si segnalano movimenti e riequilibri assai rilevanti in termini numerici. Certamente grandi spostamenti si sono verificati fra politiche 2013 ed europee 2014. I dati presentati qui suggeriscono, però, che la scenario oggi tutt’altro che stabilizzato: emerge infatti con chiarezza come l’elettorato italiano sia in continua evoluzione.

Basti pensare al fatto che, seppur con affluenze complessive molto simili – attorno al 60% -, vi sia una notevole permeabilità del bacino del non voto. Già oggi il 40% di chi si è astenuto alle europee sa cosa voterebbe alle politiche e lo dichiara: si tratta di una rimobilitazione notevole. Dall’altra parte, un quarto di chi ha votato alle europee è oggi incerto su cosa votare o intenzionato ad astenersi. Anche questo è un bacino molto interessante da analizzare. Dobbiamo infatti considerare che, se davvero ci fossero le elezioni politiche, l’affluenza sarebbe certamente più alta del 60% attualmente registrato, e questi elettori potrebbero essere i più facilmente persuadibili a tornare alle urne – visto che lo hanno già fatto in elezioni meno importanti, come le europee.

Più in generale abbiamo potuto osservare come per tutti i partiti si registri un profondo ricambio all’interno dei relativi bacini elettorali, anche guardando solamente agli spostamenti fra europee ed oggi. Soprattutto attraverso il meccanismo dell’astensionismo asimmetrico, che pare giustificare la maggior parte dagli movimenti di elettori. Ma si segnalano anche diverse direttrici di spostamento diretto fra alcuni partiti. Soprattutto a vantaggio della Lega, che appare oggi il partito maggiormente in salute e capace di attrarre consensi un po’ da tutti gli altri partiti.