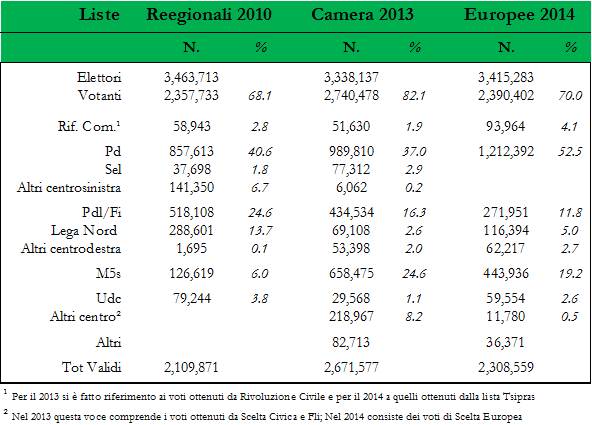

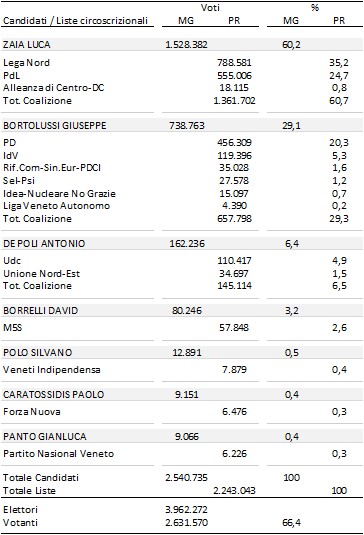

La regione Veneto, assieme alla Lombardia, è l’unica regione italiana a non essere mai stata amministrata dal centrosinistra, almeno da quando la legge Costituzionale del 22 novembre 1999 n. 1, ha introdotto l’elezione diretta del Presidente della Giunta. Negli anni della cosiddetta Seconda Repubblica è sempre stato un candidato di centrodestra a sedere a Palazzo Balbi. Prima Galan per un quindicennio, e successivamente, dal 2010, il Presidente uscente Luca Zaia. La volta che una coalizione di centrosinistra è stata più vicina alla Presidenza (si fa per dire), fu nel 1995 all’esordio della nuova legge elettorale, quando Bentsik che guidava una coalizione composta da Pds, Popolari, Patto dei Democratici, Verdi e Pri si fermò 6 punti dietro Galan. Ma allora la coalizione dell’ex Presidente non comprendeva ancora la Lega Nord, il cui candidato ottenne oltre il 17% dei voti. La volta scorsa, cinque anni fa, Zaia mise oltre 31 punti tra sé e Bortolussi, l’allora candidato del centrosinistra. Finì infatti 60,2 a 29,1 (tabella 1).

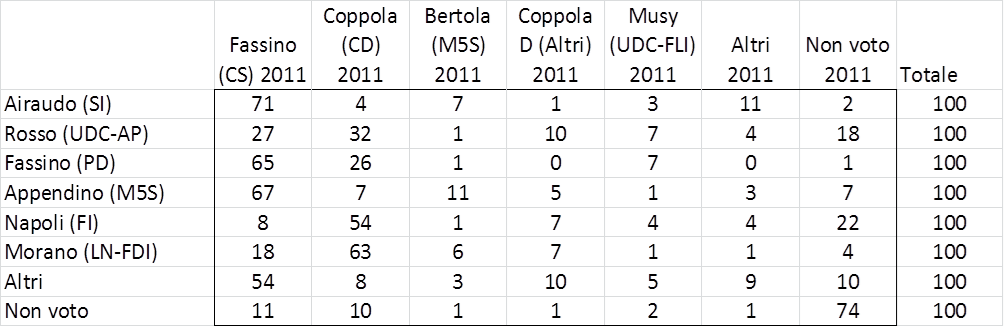

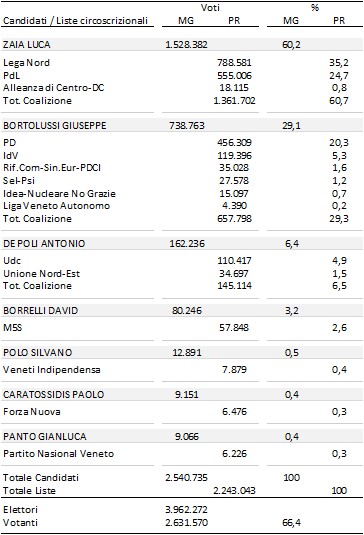

Tabella 1. Risultati elezioni regionali 2010

Non è andata meglio, per il centrosinistra, nelle elezioni parlamentari. In Veneto (e più in generale in tutto il Nord-Est) la condizione del centrosinistra è sempre stata di storica debolezza. Tanto che, quando in anni recenti si è tornato a parlare, dapprima nella pubblicistica e successivamente, di rimbalzo, anche nel mondo accademico, di “questione settentrionale[1]”, declinata in chiave politica era soprattutto ai partiti del centrosinistra che veniva ricondotta la difficoltà a parlare a questa parte del Paese, ad entrare in sintonia con un territorio a imprenditorialità diffusa con un tessuto produttivo fatto di piccole e medie aziende mediamente molto dinamico e aperto al mercato e alla concorrenza internazionale[2].

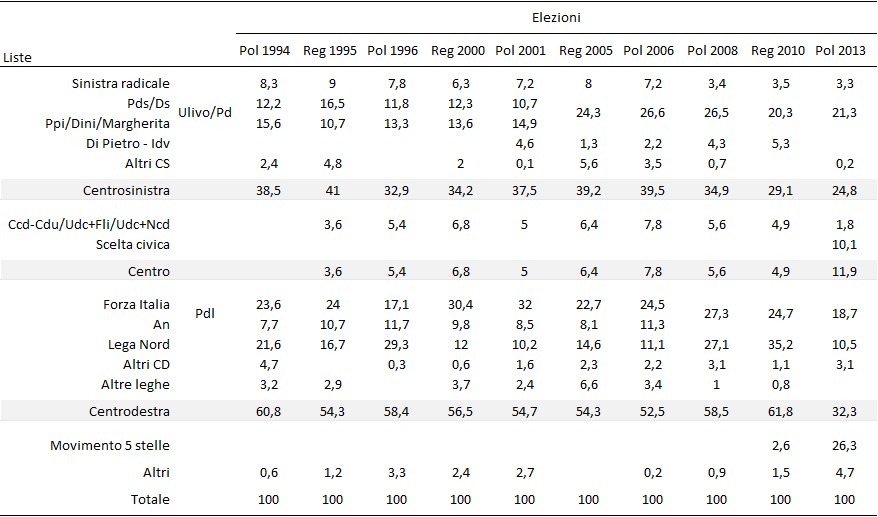

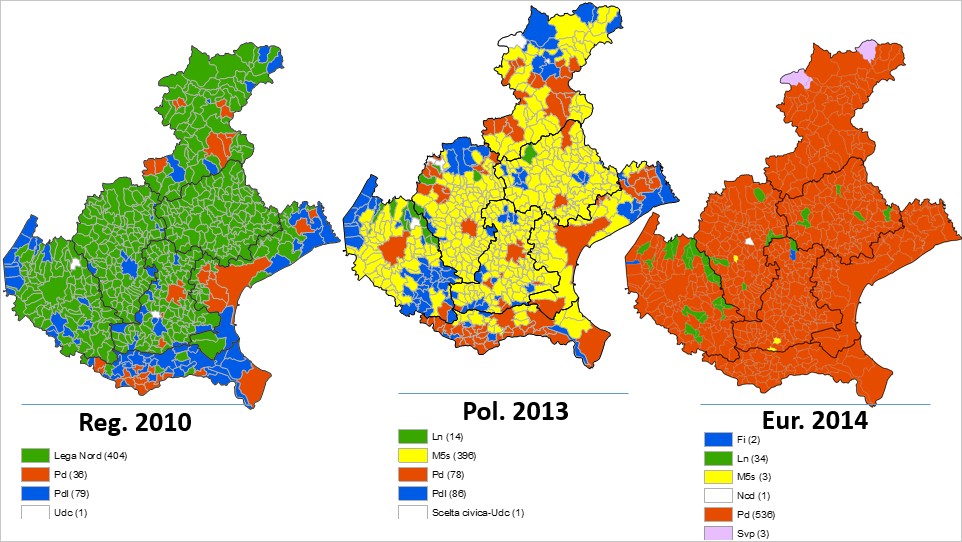

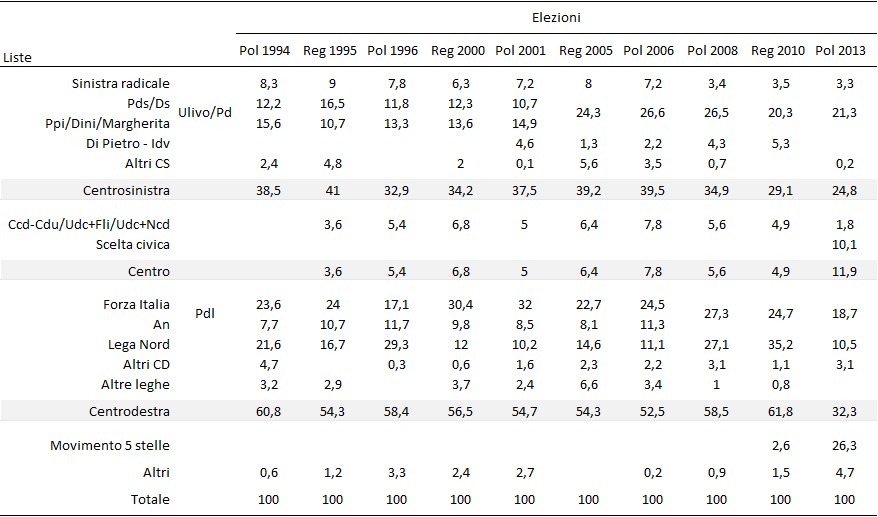

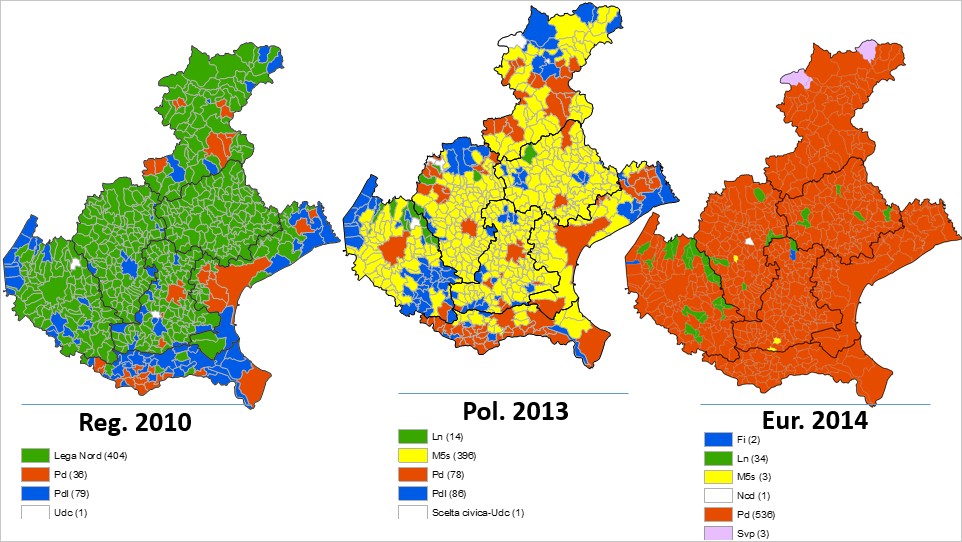

Il Veneto ha invece sempre costituito uno dei territori di elezione del forzaleghismo (Berselli) e del carroccio in modo particolare. Il centrodestra in questa regione non è mai sceso (con l’eccezione del 1995) sotto il 60% dei voti (Tabella 2). E la Lega Nord-Liga Veneta in due occasioni si impose anche sopra agli alleati d’area: alle politiche del 1996, quando ottenne più voti della somma di Fi e An e in occasione delle regionali 2010, quando superò il Pdl. Del resto basta dare un’occhiata alla figura 1 per osservare come il partito di Bossi fosse il partito più votato in una larghissima maggioranza dei comuni della regione: 464 su 581, l’80% circa. Lasciando al Pdl solo un’ottantina di comuni e poco più che le briciole, 36 comuni, (pari al 6% del totale), al Pd guidato allora da Pierluigi Bersani. Tra questi il comune di Venezia e quello di Padova oltre a una parte di quelli della provincia di Rovigo, da sempre la provincia più a sinistra delle sette.

Tabella 2. Risultati elezioni regionali ed elezioni Politiche (Camera dei deputati) 1994-2013

Figura 1. Primo partito per comune 2010-2014

Il terremoto politico[3] del 24 e 25 febbraio 2013 ha scosso alle fondamenta anche (se non soprattutto) questa regione. Il Movimento 5 stelle, al debutto in una elezione di livello nazionale è risultato il più votato, ottenendo in Veneto il 26,3% dei voti validi. Primo in 6 province su 7 e in 396 comuni su 579, pari ad oltre il 68% del totale. La portata del successo dei cinque stelle, unita alla buona performance della coalizione di liste legate al Presidente del Consiglio Mario Monti, non poteva che squassare i vecchi equilibri tra partiti e schieramenti e mettere in discussione i precedenti rapporti di forza. Anzitutto decretando un forte ripiegamento della Lega Nord verso i minimi storici di consenso. Lega, peraltro già colpita dagli scandali che avevano coinvolto il “cerchio magico” attorno a Bossi e costretto lo stesso Senatùr alle dimissioni appena un anno prima. E sulla direzione presa dagli elettori in uscita dalla Lega Nord, già in occasione delle elezioni comunali del 2012, le analisi dei flussi elettorali presentate su questo stesso sito, non lasciavano dubbi[4]: il principale flusso in uscita prendeva quasi sempre la direzione del partito di Grillo. Ma è tutto il centrodestra a patire un’emorragia di consensi senza precedenti, passando, in termini percentuali dal 60,7 del 2010 al 31,8 e lasciando per strada 426.000 voti circa.

Ma se Atene piange, Sparta non ride. Fuor di metafora: il centrosinistra, complice la scomparsa dell’Idv, arretra ancora, perfino rispetto alla disastrosa prova del 2010 e nonostante un lievissimo incremento della percentuale dei voti al Pd (+1%).

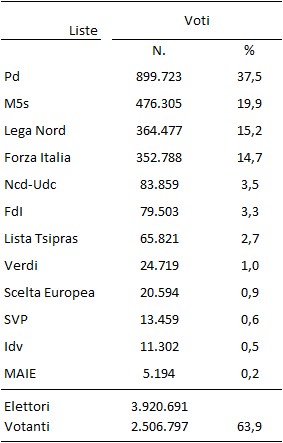

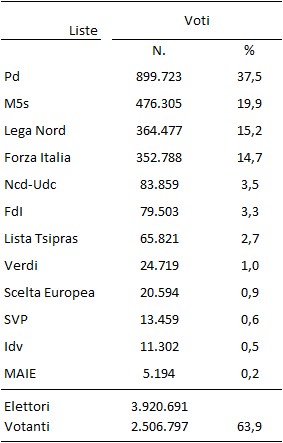

Appena un anno più tardi, in occasione delle elezioni europee, si assiste ad un nuovo scossone elettorale[5]. Il nuovo corso inaugurato dall’avvio della segreteria di Matteo Renzi (dicembre 2013), che nel febbraio del 2014 approda a Palazzo Chigi, porta il Pd al 37,5% dei voti regionali (+271.000 voti) (tabella 3). Nessun partito negli anni della Seconda Repubblica è mai riuscito a fare meglio in termini percentuali. Rispetto al 2013 arretra ulteriormente Forza Italia, perfino sommandovi per intero i voti della lista Ncd-Udc e viene scavalcata dalla Lega di Matteo Salvini che ottiene oltre il 15% (+54.000 voti). Si prosciuga il bacino dei voti delle liste di centro dopo l’exploit del 2013. Le analisi dei flussi elettorali[6] ci dicono che questi elettori hanno premiato in maniera massiccia il Pd. Ma il partito che patisce la perdita più grande è proprio il più votato nelle elezioni dell’anno precedente, ovvero il M5s che smarrisce 300.000 voti, arretrando di 6,4 punti percentuali e fermandosi appena sotto il 20%. L’avanzata del Pd è prepotente (+76%) e il distacco dagli avversari mediamente contenuto, così il partito dell’ex sindaco di Firenze risulta il più votato nella quasi totalità dei comuni (figura 1): 536 su 579, il 93%. Nei restanti 43, la Lega Nord è primo partito in 34, la gran parte concentrati sulle Prealpi veronesi e al confine tra la provincia di Verona e quella di Vicenza.

Tabella 3. Risultati elezioni europee 2014

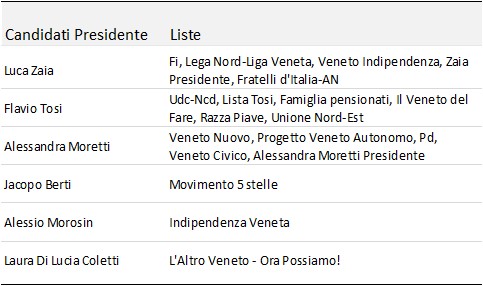

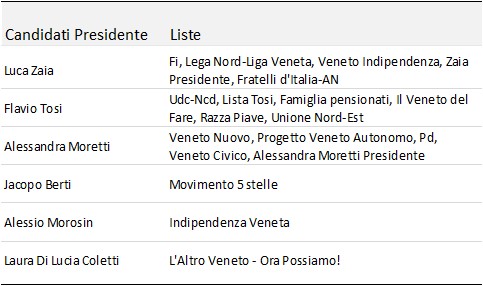

La sfida delle urne il prossimo 31 maggio vedrà opporsi all’incumbent Zaia, altri sei candidati sostenuti da ben 19 liste (erano 15 le regionali scorse a fronte di un numero di candidati Presidente identico).

La coalizione di Zaia è composta da cinque liste (tabella 4): Forza Italia, Lega Nord-Liga Veneta, Fratelli d’Italia-AN, la lista personale dell’ex Ministro delle Politiche agricole (Zaia Presidente) e la lista Noi Veneto Indipendenza, inizialmente ammessa, poi esclusa dalla Corte d’appello di Venezia perché troppo simile nel nome e nel simbolo a quella di Indipendenza Veneta che appoggia il candidato governatore Morosin, e infine riammessa dal Tar regionale. Ma la destra si presenta comunque divisa di fronte ai circa 4 milioni di veneti al voto tra 8 giorni. Gli attriti nella Lega tra la segreteria federale di Salvini da un parte, e il sindaco di Verona, Flavio Tosi, dall’altra, hanno portato al commissariamento della Liga Veneta e infine all’espulsione di Tosi (10 marzo 2015). Pochi giorni più tardi l’ex segretario della Liga Veneta annuncia la propria candidatura. Incassa l’appoggio dell’Udc e dell’Ncd e schiera un nutrito numero di liste civiche e formazioni minori, ben cinque, che portano il totale delle liste a sostegno della sua candidatura a sei.

Alessandra Moretti è la candidata del centrosinistra, eletta a Strasburgo lo scorso maggio ottenendo 139.000 preferenze in Veneto, si è dimessa a gennaio di quest’anno per correre per la Presidenza della Giunta regionale. E’ sostenuta da SEL, Verdi e Socialisti, che presentano una lista congiunta (Ven[e]to Nuovo), da Veneto Autonomo (lista del movimento di ispirazione regionalista) e, oltreché dalla lista del proprio partito, da una personale (Alessandra Moretti Presidente) ed una civica, che accoglie al proprio interno un buon numero di sindaci ed ex amministratori locali (Veneto Civico).

Il Movimento 5 stelle candida l’imprenditore padovano Jacopo Berti. Infine, oltre al già citato Morosin per Indipendenza Veneta, Laura Di Lucia Coletti si candida per l’Altro Veneto, lista promossa da comitati e associazioni ambientaliste e solidali che ha visto convergere sulla candidata a Palazzo Balbi anche Rifondazione Comunista e Comunisti italiani.

Tabella 4. Candidati e liste alle elezioni regionali 2015

Vale la pena soffermarsi brevemente sulla nuova legge elettorale regionale approvata nel 2012 (l.r. n.5 del 16 gennaio 2012) e poi ulteriormente modificata a distanza di 3 anni (l.r. n. 1 del 27 gennaio 2015). Le novità più rilevanti rispetto alla legge n. 43 del 23 febbraio 1995 (cosiddetta Tatarella), riguardano anzitutto l’abolizione del listino regionale, la riduzione del numero dei consiglieri regionali che passeranno dai 60 attuali a 49 (oltre al Presidente proclamato eletto e al candidato miglior perdente), e la rimodulazione del premio di maggioranza, che in ogni caso resterà majority-assuring, ovvero sempre in grado di produrre una maggioranza in Consiglio regionale. Più nel dettaglio, alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto spettano il 60% dei seggi in Consiglio, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50% dei voti maggioritari; percentuale di seggi che scende al 57,5 nel caso la coalizione suddetta abbia conseguito una percentuali di voti compresa tra il 40 e il 50 e che si abbassa ulteriormente al 55 se la coalizione collegata al candidato proclamato Presidente non raggiunge il 40% dei voti validi. Con la medesima legge è stato inoltre imposto il limite di due mandati anche ai consiglieri regionali e agli assessori ed è stato previsto che le liste circoscrizionali siano composte in egual misura da candidati di entrambi i generi, alternati tra loro.

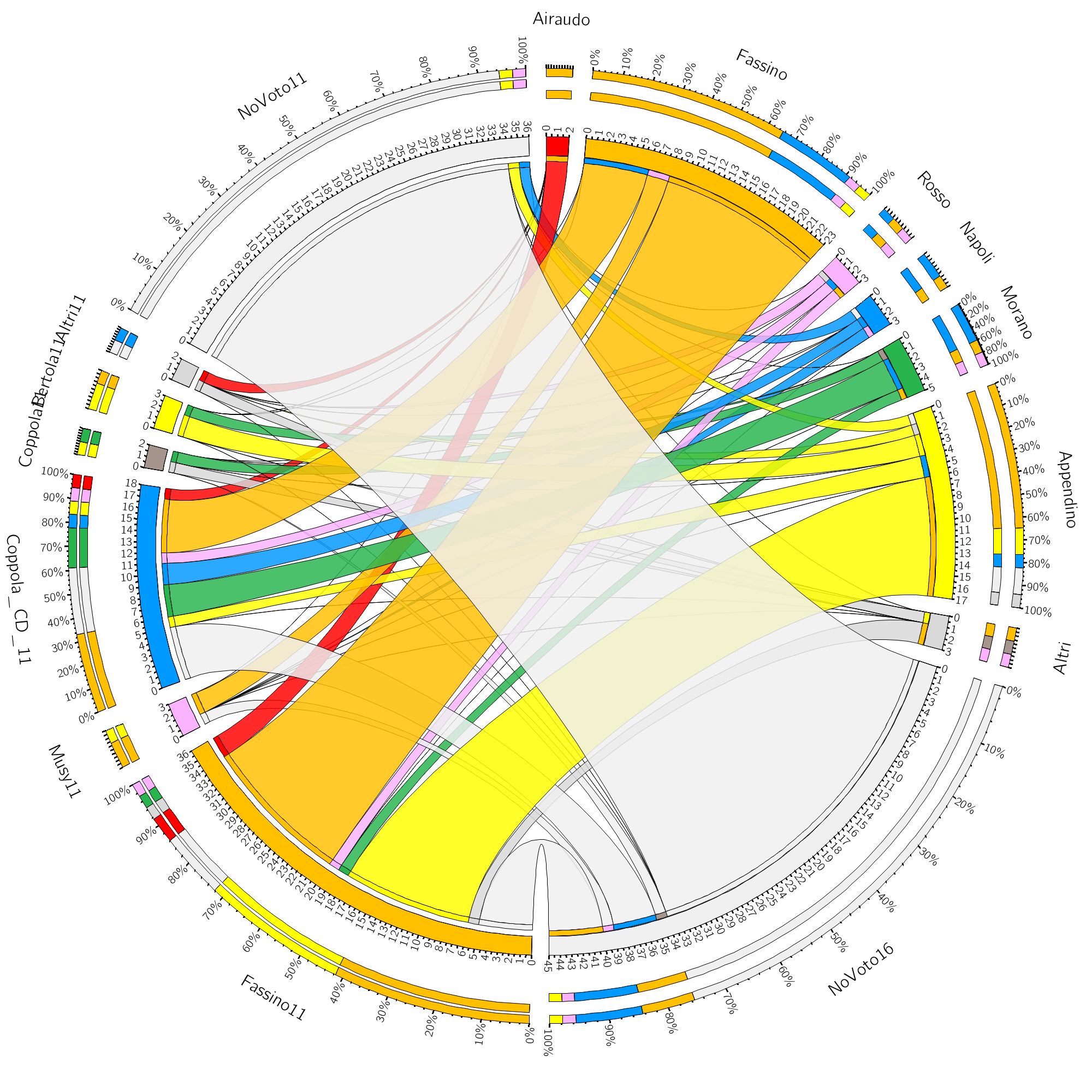

In conclusione il Veneto, come del resto buona parte del paese, sembra attraversare un momento di grande fluidità negli orientamenti di voto (la figura 1 ne è la dimostrazione plastica!). Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che a partire dal 1994, questa regione ha rappresentato una delle regioni con la più alta volatilità totale. L’incognita dell’astensione costituisce inoltre un ulteriore elemento di incertezza sulla vittoria di un candidato o dell’altro. Molto dipenderà dalla scelta che faranno gli elettori, in primis sul recarsi a votare oppure no. Ad ogni modo, per la prima volta da molto tempo in questa regione, la vittoria della schieramento di centrodestra seppur più probabile di quella del principale schieramento avversario, non può essere data per scontata.

Riferimenti bibliografici:

Carrubba S., Il voto del Nord, un segnale all’Unione, in “Il Sole 24 Ore”, 12-4-2006.

Cataldi, M. [2012] Bilancio degli elettori in movimento fra 2010 e 2012 attraverso l’analisi dei flussi elettorali, in De Sio, L. e Paparo, A. (a cura di), Le elezioni comunali 2012, Roma, CISE.

Chiaramonte, A. e De Sio, L. (a cura di) [2014], Terremoto politico, Bologna, Il Mulino.

Colloca, P. e Vignati, R. [2014], Flussi: Renzi vince ma senza sfondare a destra, in Valbruzzi, M. e Vignati, R. (a cura di), L’Italia e l’Europa al bivio delle riforme. Le elezioni europee e amministrative del 25 maggio 2014, Bologna, Istituto Cattaneo.

Diamanti I., Il falso mito del Nord, in “La Repubblica”, 16-4-2006

Ignazi P., Ma grandi città e terziario premiano l’Unione, in “Il Sole 24 Ore”, 16-4- 2006.

Pasquino G., La Leggenda del Nord, in “La Repubblica”, 18-4-2006.

Perulli, P. e Pichierri, A. (a cura di), [2010], La crisi italiana nel mondo globale. Economia e società del Nord, Einaudi.

Ricolfi, L., Ferragutti, P. e Dallago, F. [2006], Le elezioni di aprile e la “questione settentrionale”, in Mannheimer e Natale (a cura di), L’Italia a metà : dentro il voto del paese diviso, Milano, Cairo.

Ricolfi, L. e Ferragutti, P. [2007], Modernizzazione della politica e questione settentrionale, in Feltrin, Natale e Ricolfi, Nel segreto dell’urna, Torino UTET.

[1] Si veda, tra gli altri: Ricolfi, Ferragutti e Dallago (2006), Ricolfi e Ferragutti (2007), Pasquino (2006), Ignazi (2006) Diamanti (2006).

[2] Si veda Perulli e Pichierri (2010).

[3] Cfr. Chiaramonte e De Sio (2014).

[4] Si veda Cataldi (2012).

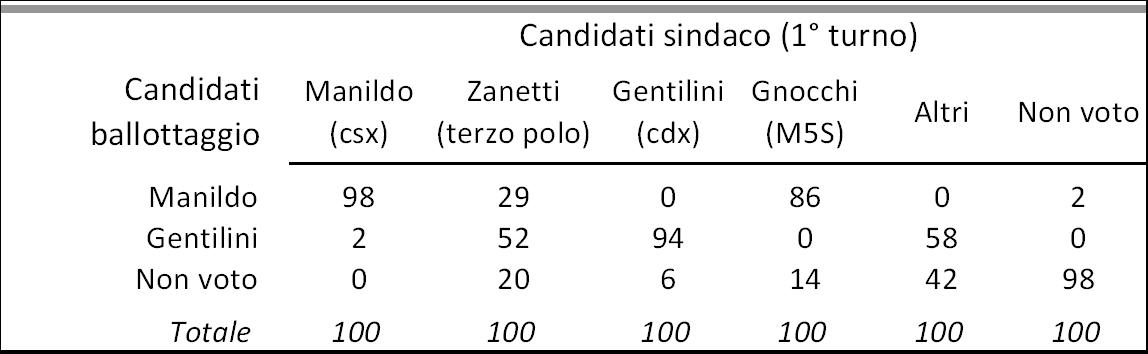

[5] Nel mezzo, tra le politiche del 2013 e le europee del 2014, mettiamoci pure la vittoria simbolica di Manildo a Treviso alle comunali del 2013, che ha interrotto 20 anni di amministrazione leghista della città, e la riconferma al primo turno di Variati a Vicenza, che nel 2008 riuscì a imporsi (di stretta misura) solo al ballottaggio.

[6] Si veda Paparo e Cataldi (2014) e Colloca e Vignati (2014).