Il risultato delle elezioni di Parma riassume plasticamente le difficoltà del Movimento 5 Stelle a livello locale: la rottura con il sindaco uscente, Pizzarotti, simbolo della prima vittoria del Movimento, ha portato i grillini a una débacle elettorale senza appello. Mentre Pizzarotti (34,78%) andrà al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Paolo Scarpa (32,73%), Daniele Ghirarduzzi (Movimento 5 Stelle) si ferma al 3,18% non raccogliendo nemmeno 2500 voti.

Federico Pizzarotti (34,78%), sindaco uscente e candidato per la lista civica Effetto Parma, ha ottenuto la maggioranza relativa al primo turno delle elezioni comunali di Parma. A sfidarlo ci sarà Paolo Scarpa (32,73%), candidato del centrosinistra (Partito Democratico e due liste civiche), a poco più di due punti percentuali di distanza da Pizzarotti. Rimangono fuori dal ballottaggio Laura Cavandoli (19,28%), candidata del centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e una lista civica) e Daniele Ghirarduzzi del Movimento 5 Stelle, fermo al 3,18%. La partecipazione ha superato di poco il 53%.

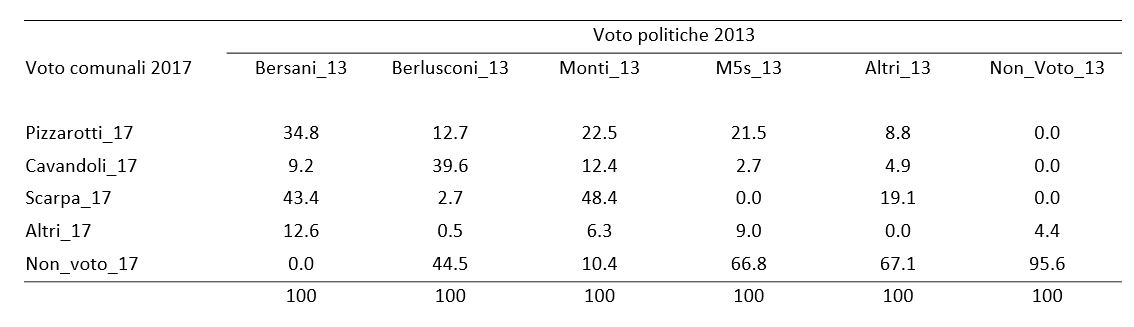

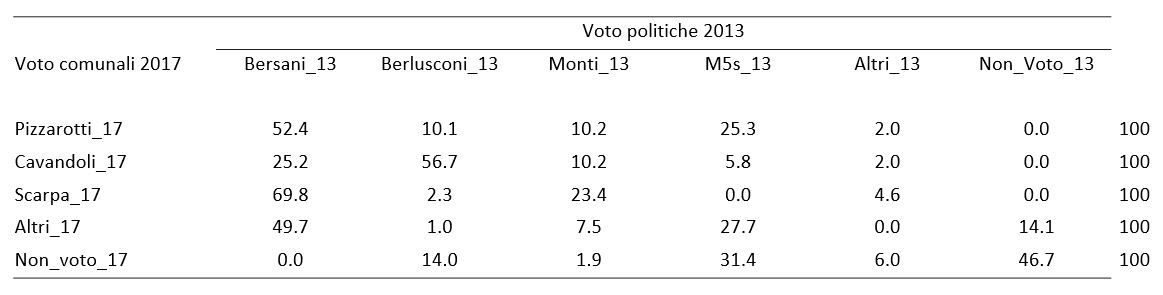

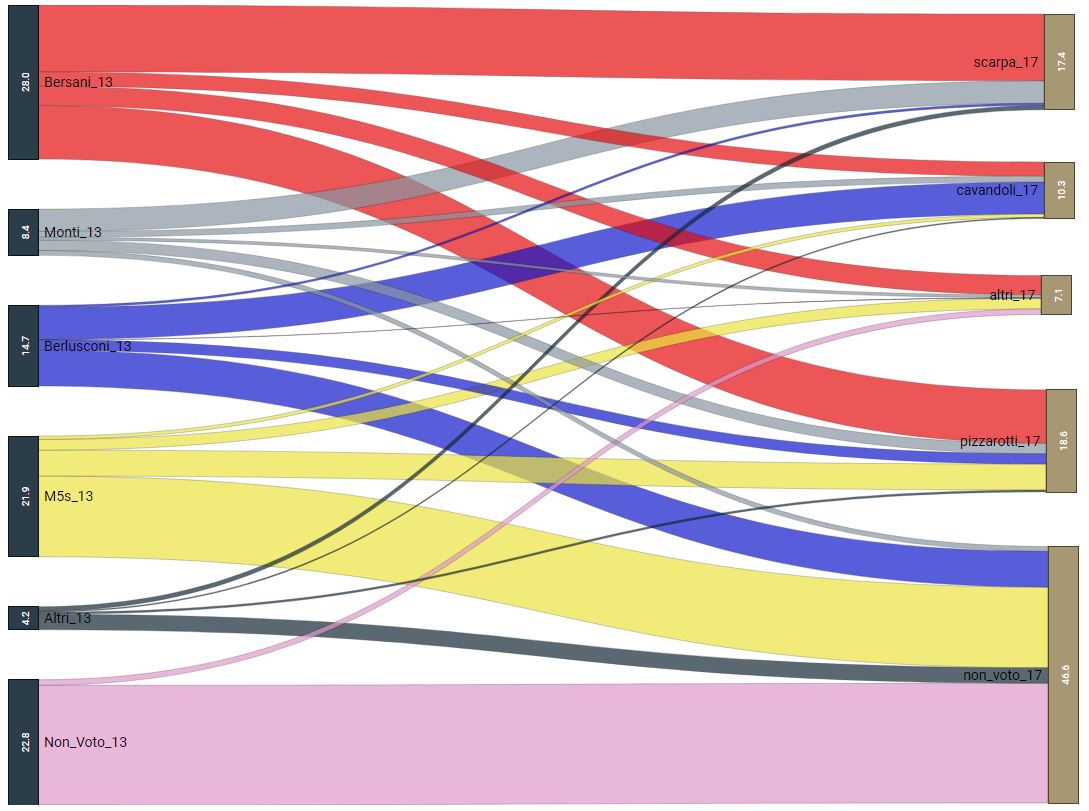

A cinque anni dal clamoroso 19,9% ottenuto dal Movimento 5 Stelle (M5S), che ha garantito a Federico Pizzarotti l’ingresso al ballottaggio e la vittoria contro il candidato di centrosinistra Vincenzo Bernazzoli, gli esiti di questa tornata hanno nuovamente rimescolato il sistema politico parmense. Di quella stagione rimane protagonista assoluto – a prescindere da come andrà il ballottaggio – il sindaco uscente. Pizzarotti, dopo aver rotto con Grillo e Casaleggio sulla questione inceneritore e, soprattutto, sull’iscrizione nel registro degli indagati per abuso d’ufficio su alcune nomine del Teatro Regio (indagine a suo carico poi archiviata), è riuscito con la sua lista civica a drenare il consenso del Movimento 5 Stelle, da ormai un lustro stabilmente il secondo partito a Parma dopo il Partito Democratico. Pizzarotti si dimostra – in linea con le indagini CISE sulla provenienza dei voti del M5S – il candidato con tendenze più catch-all (pigliatutti) di questa elezioni comunali: l’elettorato di Effetto Parma è costituito per il 52,43% degli elettori che nel 2013 avevano votato per Bersani, dal 10,07% e dal 10,17% dell’elettorato rispettivamente berlusconiano e montiano e “solamente” dal 25,34% di quello grillino. Nonostante una prevalenza di elettori di centrosinistra, questi dati dimostrano che il sindaco uscente ha saputo convincere un elettorato alquanto variegato, cosa che solo al M5S era riuscita in anni recenti seppure con una più equa distribuzione tra sinistra, destra e centro.

Un primo dato che appare chiaro è dunque che a Parma, il simbolo del M5S, che si ritiene possa garantire ai suoi rappresentanti locali un bacino di voti d’opinione molto ampio, ha portato scarsissimi risultati rispetto alla forza dell’incumbency del sindaco uscente, non casualmente uno dei primi cittadini più apprezzati in Italia stando alla recente indagine de Il Sole 24 Ore. A dispetto delle accuse di inesperienza rivolte da più parte ai grillini, nel caso parmense, il M5S avrebbe potuto vantare una amministrazione quinquennale riconosciuta come positiva dalla maggioranza relativa degli elettori. Un caso giudiziario minore – casus belli in realtà di una lotta per la leadership interna al movimento – ne ha irrimediabilmente compromesso il successo elettorale. Dove si è collocato l’elettorato grillino? Il 21,47% ha confermato la fiducia a Pizzarotti, il 66,8% degli elettori 5 stelle ha optato per il non-voto, evidenziando l’incapacità dei partiti cosiddetti “tradizionali” di attrarre un elettorato scontento dall’offerta politica.

Se il M5S subisce una sconfitta senza appello, il centrosinistra naviga in acque non certo calme. Cinque anni orsono Bernazzoli (39,21%) poteva vantare al primo turno quasi 20 punti di margine su Pizzarotti; Paolo Scarpa ha raccolto 7 punti percentuali in meno rispetto al 2013 e deve rincorrere il sindaco uscente cercando una rimonta comunque non impossibile. Più nel dettaglio, Scarpa era uscito vincitore dalle recenti primarie comunali contro il candidato sostenuto dalla maggior parte dei dirigenti del Partito Democratico e da altri partiti, Dario Costi. Da non iscritto al PD, Scarpa, che nel 2012 sostenne la lista dei centristi Parma Unita, aveva ottenuto il 55% dei voti. Non è un caso dunque che Scarpa abbia un elettorato in maggioranza appartenente al centrosinistra (69,77% dell’elettorato bersaniano del 2013), ma che sia riuscito a convincere un discreto numero di centristi (il 23,36% dei suoi votanti deriva dall’alleanza a sostegno di Monti nel 2013). Scarpa, tuttavia, non è riuscito a sfondare né a destra né tra l’elettorato dei 5 Stelle. Il PD ha raccolto poco più di 10.000 voti (14,8%), rispetto ai 17.000 (25,2%) delle precedenti comunali e agli oltre 34.000 (32,8%) e 44.000 (52,1%) rispettivamente delle elezioni politiche del 2013 e delle elezioni europee del 2014. Se si tiene conto delle difficoltà del Movimento 5 Stelle e delle vicende legate a Pizzarotti, il cui eco ha superato largamente i confini ducali, il risultato del centrosinistra nel suo complesso non è stato entusiasmante. A ciò si aggiunga, a sinistra del Partito Democratico, il magro bottino del candidato di Rifondazione Comunista e del Partito Comunista Italiano, Ettore Manno (1,98%) e le peculiari vicende di Sinistra Italiana, dilaniata da dissidi interni nel periodo pre-elettorale. Una vittoria al ballottaggio potrebbe mitigare questa impressione.

Se il centrosinistra non può gridare al successo, il centrodestra si trova per la seconda volta fuori dal ballottaggio, in una città che ha visto – in controtendenza rispetto alla regione “rossa” dell’Emilia-Romagna – un governo di centrodestra per quasi quindici anni consecutivi dal 1998-2012 (sindaci Ubaldi, 1998-2007, e Vignali, 2007-2012). Dal 28,60% del 2002 Forza Italia (FI) è oggi relegata al 2,7%. Dopo la scelta di correre diviso nel 2012, garantendo di fatto l’ingresso al ballottaggio a Pizzarotti, il centrodestra (ad esclusione dei centristi) è riuscito a ricompattarsi a Parma. Tuttavia, l’eredità di governo pesa come un macigno sul partito di Berlusconi tanto che nel 2012 FI raccoglieva il 4,7% mentre alle ultime elezioni con proiezione nazionale, politiche ed europee, superava tranquillamente la doppia cifra (14,3 nel 2013 e 10,8 nel 2014). L’arresto e il patteggiamento dell’ex sindaco Vignali, uniti alla querelle sul buco di bilancio che le amministrazioni di centro-destra avrebbero lasciato in eredità nel 2012, hanno pesantemente miniato la fiducia dell’elettorato parmigiano. Non è un caso dunque che l’elettorato vicino al centrodestra abbia optato per il non-voto (44,47%), mentre solo il 39,63% abbia sostenuto la Cavandoli. La Lega, al contrario, può vantare una crescita esponenziale in questi ultimi anni (dal 3% del 2012 al 12,5% di questa tornata, passando per il 4,7% delle elezioni europee).

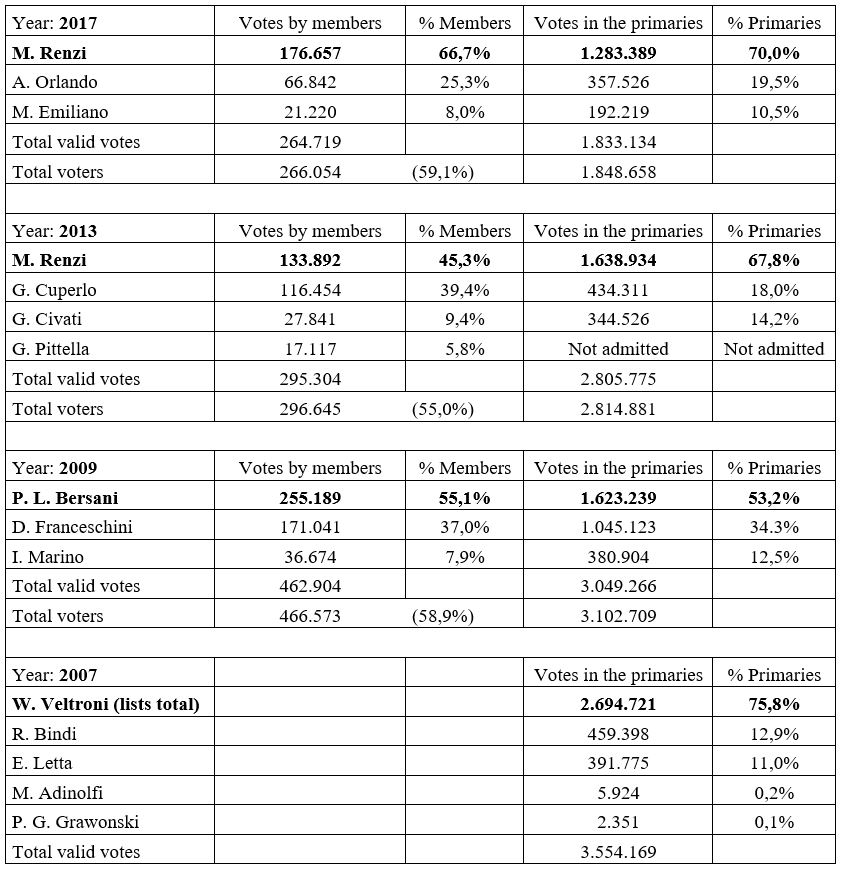

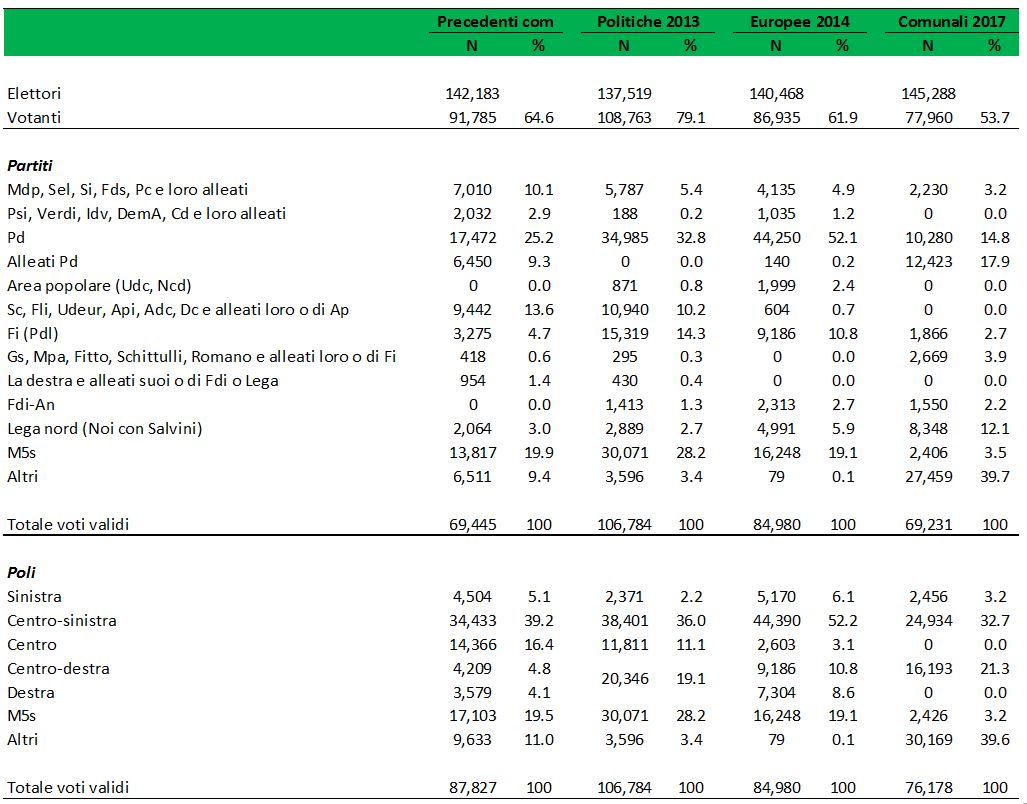

Tab. 1 – Risultati elettorali a Parma nelle recenti elezioni [1] (clicca per ingrandire)

In conclusione, questa prima tornata a Parma dimostra una volta di più come l’elettorato sappia discernere e distinguere tra il piano nazionale e quello locale. A fare le spese di questa consapevolezza è il M5S, primo partito per intenzioni di voto a livello nazionale e scomparso dai radar politici in queste elezioni, dove poteva vantare un sindaco uscente, il cui operato è stato apprezzato dagli elettori. L’elettorato grillino però non pare abbia dato fiducia a Pizzarotti, preferendo l’astensione. Un segno quindi che la débacle elettorale potrebbe essere confinata a livello locale, qualora il M5S riuscisse a ripotare alle urne i propri elettori scontenti. Solo Federico Pizzarotti, può dunque cantare vittoria. La sua lista civica ha raccolto quasi 15 punti percentuali in più rispetto al 19,9% del M5S nel 2012. Oltre al M5S, esce sconfitto anche il centrodestra, nonostante la candidatura unitaria tra FI, Lega e Fratelli d’Italia: come detto, nonostante l’ottimo risultato della Lega, il recente passato amministrativo sembra ancora incidere sulle potenzialità elettorali della alleanza. Infine, all’interno del centrosinistra, il Partito Democratico resta ancora debole. Il proprio candidato “ufficiale” è uscito sconfitto dalle primarie e al primo turno il partito ha raccolto meno del 15%. L’elettorato bersaniano è apparso diviso tra le due piattaforme progressiste di Scarpa e Pizzarotti. Il primo ha raccolto il 43,41% degli elettori di centrosinistra, il sindaco uscente il (34,78%). Tuttavia, rimanendo apertissima la partita del ballottaggio – poco più di due punti tra Scarpa e Pizzarotti, tra 15 giorni questa performance non certo esaltante potrà essere riscattata. Per farlo sarà necessario rivolgersi agli elettori della Cavandoli, in particolare quelli provenienti dall’elettorato di Monti (12,45%) e soprattutto quelli berlusconiani (39,63%). Uno spostamento a destra che comporta però un grosso rischio, ossia la possibilità per Pizzarotti di presentarsi come il vero candidato progressista della contesa. Una caratteristica che una parte degli elettori di Bersani gli ha già riconosciuto. Al di fuori dello schema centrosinistra-centrodestra, tuttavia, rimarrà fondamentale il ruolo degli elettori del M5S. Al primo turno hanno dato scarsa fiducia a Pizzarotti; se dovessero allinearsi con il loro ex-sindaco sindaco contro il candidato del Partito Democratico, per Scarpa le chance di vittoria sarebbero ridotte al lumicino. Se, al contrario, per sgarbo nei confronti di chi se n’è andato dal Movimento sbattendo la porta, anche solo una parte degli astenuti grillini dovesse recarsi alle urne per punire “l’insubordinazione” di Pizzarotti, allora per Scarpa si aprirebbero scenari molto più favorevoli.

Tab. 2 – Flussi elettorali a Parma fra politiche 2013 e comunali 2017, destinazioni

Tab. 3 – Flussi elettorali a Parma fra politiche 2013 e comunali 2017, provenienze

Fig. 1 – Flussi elettorali a Parma fra politiche 2013 e comunali 2017 (percentuali sull’intero elettorato, clicca per ingrandire)

Bibliografia

Corbetta, P.G., A. Parisi e H.M.A. Schadee [1988], Elezioni in Italia: struttura e tipologia delle consultazioni politiche, Bologna, Il Mulino.

Emanuele V. e Maggini, N. (2015). Il Partito della Nazione? Esiste, e si chiama Movimento 5 Stelle. Osservatorio Politico Centro Italiano di Studi Elettorali (CISE). Disponibile su: /cise/2015/12/07/il-partito-della-nazione-esiste-e-si-chiama-movimento-5-stelle/

Goodman, L. A. (1953), Ecological regression and behavior of individual, «American Sociological Review», 18, pp. 663-664.

NOTA METODOLOGICA

I flussi riportati sono stati calcolati applicando il modello di Goodman alle oltre 200 sezioni elettorali del comune di Parma. Abbiamo eliminato le sezioni con meno di 100 elettori (oggi o nel 2013), nonché quelle che hanno registrato un tasso di variazione superiore al 20% nel numero di elettori iscritti (sia in aumento che in diminuzione). Il valore dell’indice VR è pari a 7,8.

[1] Nella parte superiore di ciascuna tabella sono presentati i risultati al proporzionale; nella parte inferiore si usano i risultati maggioritari (per le comunali).

Sinistra è la somma dei risultati ottenuti da candidati (comunali) o partiti (politiche ed europee) di sinistra ma non in coalizione con il Pd;

il Centro-sinistra somma candidati (comunali) del Pd o le coalizioni (politiche ed europee) con il Pd;

Il Centro è formato da candidati (comunali) o coalizioni (politiche ed europee) sostenuti o contenenti almeno uno fra Udc, Ncd, Fli, Sc, Dc, Adc, Api, Udeur;

il Centro-destra somma candidati (comunali) sostenuti da Fi (o Pdl) o coalizioni (politiche ed europee) contenenti Fi (o Pdl) o Direzione Italia, Gs, Mpa;

la Destra è la somma di candidati (comunali) sostenuti da Lega, Fdi o La Destra o coalizioni (politiche ed europee) contenenti almeno uno di questi.

Criteri per l’assegnazione di un candidati a un polo: se un candidato è sostenuto dal Pd o dal Pdl (o Fi) è attribuito al centro-sinistra e al centro-destra rispettivamente, a prescindere da quali altre liste facciano parte della coalizione a suo sostegno. Se un candidato è sostenuto solo da liste civiche è un candidato civico. Se una coalizione è mista civiche-partiti, questi trascinano il candidato nel loro proprio polo se valgono almeno il 10% della coalizione, altrimenti il candidato resta civico. Se un candidato è sostenuto da partiti appartenenti a diverse aree (escludendo Pd e Pdl che hanno la priorità), si valuta il relativo contributo dei diversi poli alla coalizione del candidato per determinarne l’assegnazione (al polo che pesa di più).