Come già avvenuto in Abruzzo (Angelucci 2019a, D’Alimonte 2019a), le imminenti elezioni regionali in Sardegna saranno un banco di prova importante sia per il governo sia per i partiti di opposizione in vista delle Europee del prossimo 26 maggio. L’attenzione che i principali leader nazionali di tutte le formazioni politiche hanno dedicato negli ultimi giorni alla protesta dei pastori sardi, che rovesciano il latte prodotto contro il prezzo di vendita, è una chiara dimostrazione della rilevanza nazionale di questo test elettorale locale. Persino il Presidente del Consiglio in persona ha con l’occasione effettuato il primo viaggio nell’isola da quando è risiede a Palazzo Chigi.

Dopo cinque anni di amministrazione di centrosinistra guidata dal governatore Pigliaru, a scadenza naturale della legislatura regionale, la Sardegna rinnova infatti la propria Giunta e il proprio Consiglio regionale il prossimo 24 febbraio.

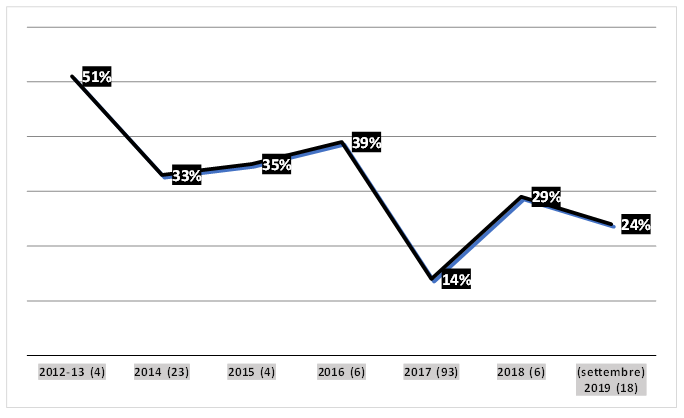

Il Movimento 5 Stelle (M5S) sta vivendo il suo peggior momento da quando è giunto al governo: l’alleanza con la Lega sembra aver ridimensionato il consenso dei pentastellati, schiacciati tra una naturale vocazione di partito di opposizione e le nuove responsabilità di governo. Le elezioni in Abruzzo hanno visto un calo molto rilevante del M5S (Angelucci 2019b, D’Alimonte 2019b). Il 39,6% ottenuto alle elezioni del marzo 2018 si è rivelato essere ormai un lontano ricordo. Non solo, l’avanzata della Lega – primo partito in Abruzzo con il 27,5% – è arrivata anche e soprattutto a scapito del M5S: basti pensare che un 30% dei voti leghisti a Pescara proveniva dai pentastellati (CISE 2019).

Il centrodestra, diviso a livello nazionale, ritrova la propria compattezza a livello locale, e il collante dato da una buona probabilità di vittoria sembra garantire la tenuta della coalizione formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e alleati minori. Anche in Sardegna? Vediamo quindi come arrivano le forze di governo e di opposizione a questo appuntamento elettorale per le regionali. Prima però occorre brevemente analizzare i caratteri fondamentali della legge elettorale, per dare un quadro più completo del contesto in cui questo si svolgerà.

Il sistema elettorale

La regione è divisa in otto circoscrizioni: Cagliari, che elegge 20 consiglieri, Carbonia-Iglesias (4), Medio Campidano (3), Nuoro (6), Ogliastra (2), Olbia-Tempio (6), Oristano (6) e Sassari (12). Il candidato più votato nel collegio unico regionale sarà eletto governatore, ma la consistenza del sostegno in Consiglio sul quale questi potrà contare varierà a seconda del suo risultato nell’arena maggioritaria. Non ci sarà premio di maggioranza nel caso (remoto) in cui nessun candidato ottenga il 25% dei voti (oppure un candidato superi il 60%, così come le sue liste). Il premio garantirà invece alle liste a suo sostegno il 55% dei seggi se il il vincitore avrà raccolto fra il 25% e il 40% dei voti validi. Infine, qualora questi abbia superato il 40% dei voti, la percentuale dei seggi in Consiglio garantita dal premio sarà del 60%.

Occorre poi precisare un dato di una certa rilevanza nello stabilire la composizione del Consiglio regionale: le soglie di sbarramento. Queste sono calcolate sui voti proporzionali di lista, e sono del 5% per le singole liste e del 10% nel caso delle coalizioni – mentre non c’è sbarramento per i partiti all’interno di una coalizione che superi la soglia.

Importante specificare che è ammesso il voto disgiunto fra candidato presidente e lista per il Consiglio. Si può quindi scegliere una lista e un candidato presidente diverso da quello sostenuto dalla lista votata. I voti espressi solo per una lista sono attribuiti anche al candidato presidente da questa sostenuto, mentre i voti espressi solo per un candidato sono nulli nell’arena proporzionale di lista.

Infine, una modifica dell’autunno scorso ha imposto che le liste circoscrizionali debbano essere composte in misura uguale fra uomini e donne, e introdotto la doppia preferenza di genere – si possono esprimere due preferenze per candidati della lista votata, ma devono essere di genere diverso.

L’offerta elettorale

Alle elezioni si presentano sette candidati e ben ventiquattro liste. Come di consuetudine ormai, il M5S si presenta da solo, mentre centrodestra (11 liste) e centrosinistra (8 liste) hanno optato per coalizioni allargate. Le altre liste presenti corrono tutte in solitaria e sono il Partito dei Sardi, Sardi Liberi, Autodeterminazione e Rifondazione Comunista – per un totale di sette candidati governatori. Nel M5S il candidato è Francesco Desogus che alle regionarie dello scorso dicembre ha sconfitto per un pugno di voti (450 a 422) Donato Forcillo[1].

Il centrodestra presenta il classico schema di alleanze delle recenti elezioni regionali al Sud (Plescia 2018, Angelucci 2019a): accanto ai tre partiti principali – Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – che rappresentano il nocciolo duro della coalizione, in Sardegna si ripropone l’alleanza con l’UDC. Inoltre, nel caso sardo, l’alleanza è integrata da un certo numero di formazioni regionali. In effetti, lo stesso candidato presidente del centrodestra, Christian Solinas, infatti, pur essendo stato eletto al Senato con la Lega alle scorse elezioni, appartiene in realtà ad un partito di coalizione (il Partito Sardo d’Azione), di cui è anche segretario – partito che però già prima del 4 marzo si era molto avvicinato a quello di Salvini, con cui aveva chiuso una vera e propria alleanza elettorale, come confermato dalla sua candidatura nelle liste della Lega stessa.

Infine, il centrosinistra gioca la carta di Massimo Zedda, l’attuale sindaco di Cagliari. Scelto nel 2011 alle primarie di coalizione, sostenuto da Sinistra Ecologia e Libertà e in opposizione al candidato del PD, Zedda è riuscito a ritagliarsi un ruolo come collante di una coalizione allargata anche nel ruolo di incumbent alle scorse elezioni amministrative (2016). In queste elezioni – e contrariamente a quanto avvenuto a livello nazionale lo scorso marzo – Zedda tiene insieme una coalizione che va dal PD a Liberi e Uguali, passando per i Cristiano Popolari-Socialisti e il Progetto Comunista. Dopo l’annunciata rinuncia di Pigliaru, Zedda è infatti riuscito nuovamente, stavolta a livello regionale, a catalizzare intorno a sè un’ampia coalizione, fino a venire investito della candidatura coalizionale senza che neppure si svolgessero le primarie.

I precedenti risultati

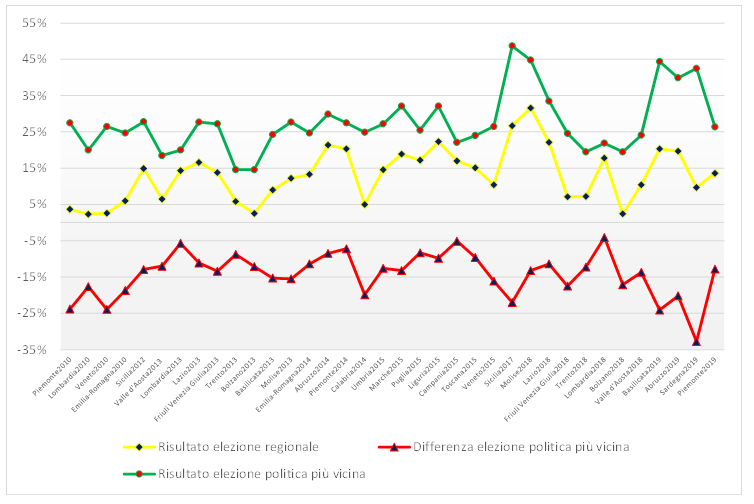

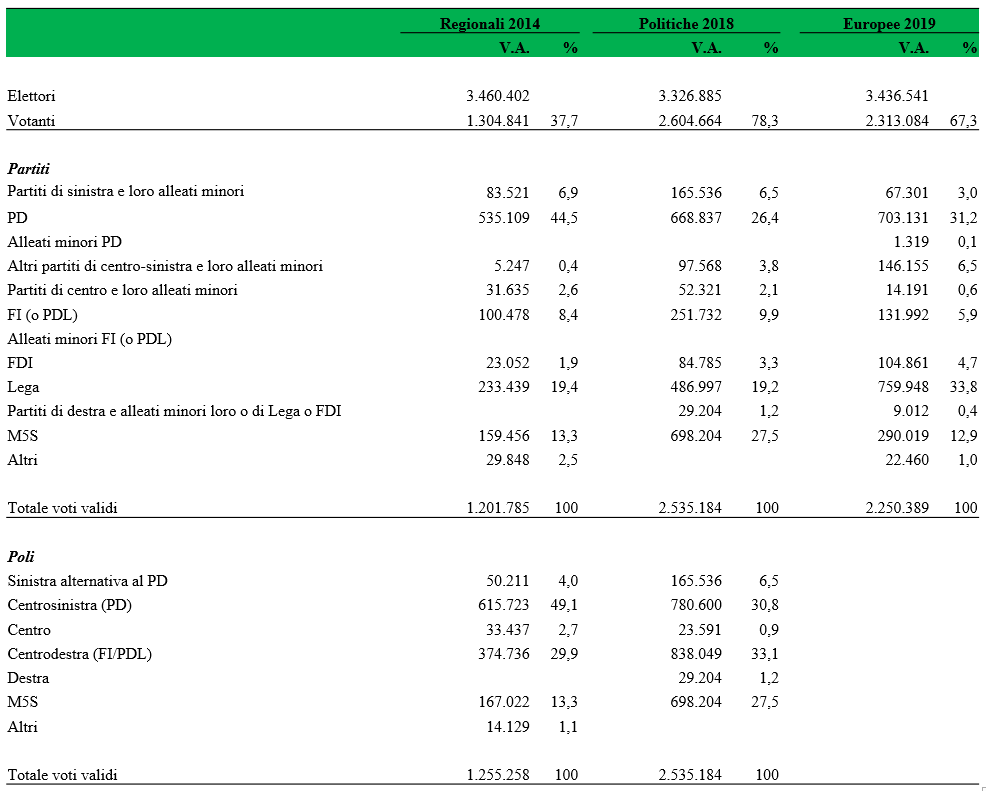

Come accaduto per tutto il Meridione (D’Alimonte 2018), anche in Sardegna il M5S ha avuto un vero e proprio exploit alle elezioni politiche dello scorso marzo. In particolare, qui è risultato il primo partito con il 42,5% dei voti (era al 29,7% nel 2013), distanziando sensibilmente sia la coalizione di centrodestra (complessivamente al 31%, con FI che si è fermata al 15%), che il centrosinistra (sotto il 18% come coalizione e con il PD al 14,7%). Da segnalare che, proprio in questa tornata, la Lega è riuscita ad eleggere un suo esponente, forte dell’11% ottenuto (le Lega di Bossi alle elezioni del 2013 era ferma allo 0,1%). Nonostante sembri ormai essere già trascorsa – politicamente – un’era geologica dalle scorse elezioni regionali, quanto accaduto cinque anni fa rimane ancora il principale ancoraggio per una comparazione su scala regionale. Nel 2014 il centrosinistra aveva strappato al centrodestra guidato dall’allora incumbent Ugo Cappellacci la guida della regione (Maggini 2014). A vincere con il 42,4% dei voti era stato Francesco Pigliaru, sostenuto da una coalizione allargata (dal PD a Rifondazione Comunista). Cappellacci, invece, si era fermato al 39,7%. A livello partitico, primeggiava il PD (con il 22,1%) e a stretto di giro di posta si trovata Forza Italia (18,5%). Il Partito d’Azione Sardo dell’attuale candidato governatore Solinas si attestava al 4,7%. Tanto la Lega quanto il M5S non erano presenti alle elezioni. In quest’ultimo caso, Grillo non aveva concesso il simbolo del partito come già accaduto in diversi casi in passato.

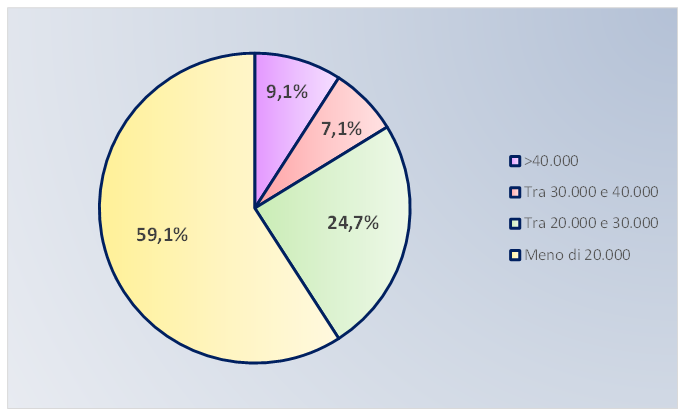

Tab. 1 – Risultati elettorali in Sardegna nelle recenti elezioni politiche e regionali[2]

Ciò che emergerà da queste elezioni sarà quasi certamente una rivoluzione rispetto a cinque anni fa. Basti pensare che allora entrambi gli attuali partiti di governo erano assenti alle regionali sarde, e all’emorragia di voti che ha investito negli ultimi anni tanto il PD quanto Forza Italia (i primi due partiti in Sardegna nel 2014). Anche rispetto alle elezioni di marzo, questa tornata rischia di consegnare un quadro rivoluzionato. La Lega attenta al primato non solo all’interno della coalizione, ma addirittura in tutta la regione. Il M5S si è trovato diviso sulla scelta del candidato governatore, ma può vantare una base elettorale rilevante, mentre il centrosinistra si gioca la carta dell’ ‘uomo forte’ Zedda, capace di sconfiggere il centrodestra a Cagliari per due tornate consecutive. La speranza per il PD è che possa ripetere e possibilmente migliorare la performance di Legnini in Abruzzo. Per ora un sondaggio SWG attesta Solinas in una forbice tra il 33% e 37%, Zedda tra il 29% e il 33% e Desogus tra il 22 e il 26%. Dovessero risultare confermati i risultati, il grande sconfitto del voto locale sarebbe, ancora una volta, il M5S (Paparo 2018) – nonostante sia alla prima prova elettorale sull’isola.

Riferimenti bibliografici

Angelucci, D. (2019a) ‘Verso le regionali in Abruzzo: Il quadro della vigilia’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2019/02/01/verso-le-regionali-in-abruzzo-il-quadro-della-vigilia/

Angelucci, D. (2019b) ‘Regionali in Abruzzo: la Lega Nord alla conquista del Sud, cede il M5S’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2019/02/11/regionali-in-abruzzo-la-lega-alla-conquista-del-sud-cede-il-m5s/

Centro Italiano Studi Elettorali (2019a) ‘Regionali Abruzzo: nei flussi a Pescara il 30% dei voti della Lega proviene dal M5S”, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2019/02/11/regionali-abruzzo-nei-flussi-a-pescara-il-30-dei-voti-della-lega-proviene-dal-m5s/

D’Alimonte, R. (2018), ‘Perché il Sud premia il M5S’, in Emanuele, V., e Paparo, A. (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE (11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 115-118

D’Alimonte, R. (2019a), ‘Oggi le regionali in Abruzzo: la scommessa di Salvini e la conta dei Cinque Stelle’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2019/02/10/oggi-le-regionali-in-abruzzo-la-scommessa-di-salvini-e-la-conta-dei-cinque-stelle/

D’Alimonte, R. (2019b), ‘Regionali in Abruzzo: la Lega Nord alla conquista del Sud, cede il M5S’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2019/02/12/la-lega-sbarca-al-sud-e-prende-anche-i-voti-degli-alleati-m5s/

Maggini, N. (2014), ‘Regionali Sardegna: l’astensione è il primo partito, Pigliaru porta alla vittoria il centrosinistra’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2014/02/18/regionali-sardegna-lastensione-e-il-primo-partito-pigliaru-porta-alla-vittoria-il-centrosinistra/

Paparo, A. (2018), ‘Le fatiche del M5S nei comuni: l’avanzata che non arriva e i sindaci che se ne vanno’, in Paparo, A. (a cura di), Goodbye Zona Rossa. Il successo del centrodestra nelle comunali 2018, Dossier CISE (12), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 227-234.

Plescia, C. (2018), ‘Molise: ancora niente primo governatore per il

M5S’, in Emanuele, V., e Paparo, A. (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE (11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 173-178.

[1] Occorre sottolineare come le regionarie dello scorso dicembre siano in realtà state le seconde svoltesi in casa M5S per scegliere le candidature di queste elezioni regionali sarde. Infatti, le prime avevano designato il coordinatore del Movimento in Sardegna, Mario Puddu, uno dei primi sindaci pentastellati in tutta Italia –eletto ad Assemini nel 2012, contemporaneamente a Pizzarotti a Parma. Tuttavia, questi ha rinunciato all’incarico dopo una condanna per abuso d’ufficio, ricevuta il 18 ottobre 2018, per fatti relativi alla sua amministrazione da primo cittadino.

[2] Per le elezioni del 2014 i risultati riportati sono quelli disponibili presso il sito della Regione Sardegna, che tuttavia non sono completi, in quanto risultano mancanti 8 sezioni su 1.836 con riferimento allo spoglio per i candidati presidenti, e 16 per le liste.

Nella parte superiore della tabella sono presentati i risultati al proporzionale (per le politiche 2018 sono riportati i voti espressamente assegnati ai partiti, prima dell’attribuzione dei voti al solo candidato di collegio sostenuto); nella parte inferiore si usano i risultati maggioritari.

Nella parte superiore, ciascuna riga somma i risultati dei relativi partiti, a prescindere dalla coalizione della quale facessero parte. Nella categoria partiti di sinistra rientrano: PRC, PC, PCI, PAP, SEL, SI, MDP, LeU, RC, PCL. Nella categoria altri partiti di centrosinistra sono inseriti: Insieme, PSI, IDV, Radicali, +EU, Verdi, CD, DemA. Nella categoria partiti di centro rientrano: NCI, UDC, NCD, FLI, SC, CP, NCD, AP, DC, PDF, PLI, PRI, UDEUR, Idea. Nella categoria partiti di destra rientrano La Destra, MNS, FN, FT, CPI, DivB, ITagliIT.

Nella parte inferiore, invece, si sommano i risultati dei candidati (uninominali), classificati in base ai criteri sotto riportati. Per le politiche 2013 e le regionali 2014, abbiamo considerato quali voti raccolti dai candidati quelli delle coalizioni (che sostenevano un candidato, premier o governatore). Sinistra alternativa al PD riunisce tutti i candidati sostenuti da almeno una fra PAP, RC, PRC, PCI, PC, MDP, LeU, SI, SEL, PCL, Insieme, PSI, +EU, CD, DemA, Verdi, IDV, Radicali – ma non dal PD. Il Centrosinistra è formato da candidati nelle cui coalizioni a sostegno compaia il PD; il Centro riunisce tutti i candidati sostenuti da almeno una fra NCI, UDC, CP, NCD, FLI, SC, PDF, DC, PRI, PLI (ma né PD né FI/PDL). Il Centrodestra è formato da candidati nelle cui coalizioni a sostegno compaia FI (o il PDL). La Destra riunisce tutti i candidati sostenuti da almeno una fra Lega, FDI, La Destra, MNS, FN, FT, CasaPound, DivBell, ITagliIT – ma non FI (o il PDL).

Quindi, se un candidato è sostenuto dal PD o da FI (o PDL) è attribuito al centrosinistra e al centrodestra rispettivamente, a prescindere da quali altre liste facciano parte della coalizione a suo sostegno.

Se un candidato è sostenuto solo da liste civiche è un candidato civico (Altri). Se una coalizione è mista civiche-partiti, questi trascinano il candidato nel loro proprio polo se valgono almeno il 10% della coalizione, altrimenti il candidato resta civico. Se un candidato è sostenuto da partiti appartenenti a diverse aree (escludendo PD e FI/PDL che hanno la priorità), si valuta il relativo contributo dei diversi poli alla coalizione del candidato per determinarne l’assegnazione (al polo che pesa di più).