Tra le domande presenti nell’ultima rilevazione dell’Osservatorio Politico CISE[1] si chiedeva ai rispondenti di collocarsi sull’asse sinistra-destra. Incrociando queste informazioni con le intenzioni di voto, possiamo indagare la relazione fra dimensione ideologica e voto nell’Italia di oggi.

Il cleavage ideologico (Lipset e Rokkan 1967) ha rappresentato una dimensione fondamentale del conflitto politico in Italia nel corso della Prima Repubblica (Sani e Sartori 1978), e, seppur con rilevanti cambiamenti (Baldassari 2007), tale è rimasto anche nel corso della Seconda (Biorcio 2010). Per questo, è interessante analizzare come gli elettori italiani stiano percependo lo spazio ideologico in questi tempi di straordinari cambiamenti e volatilità.

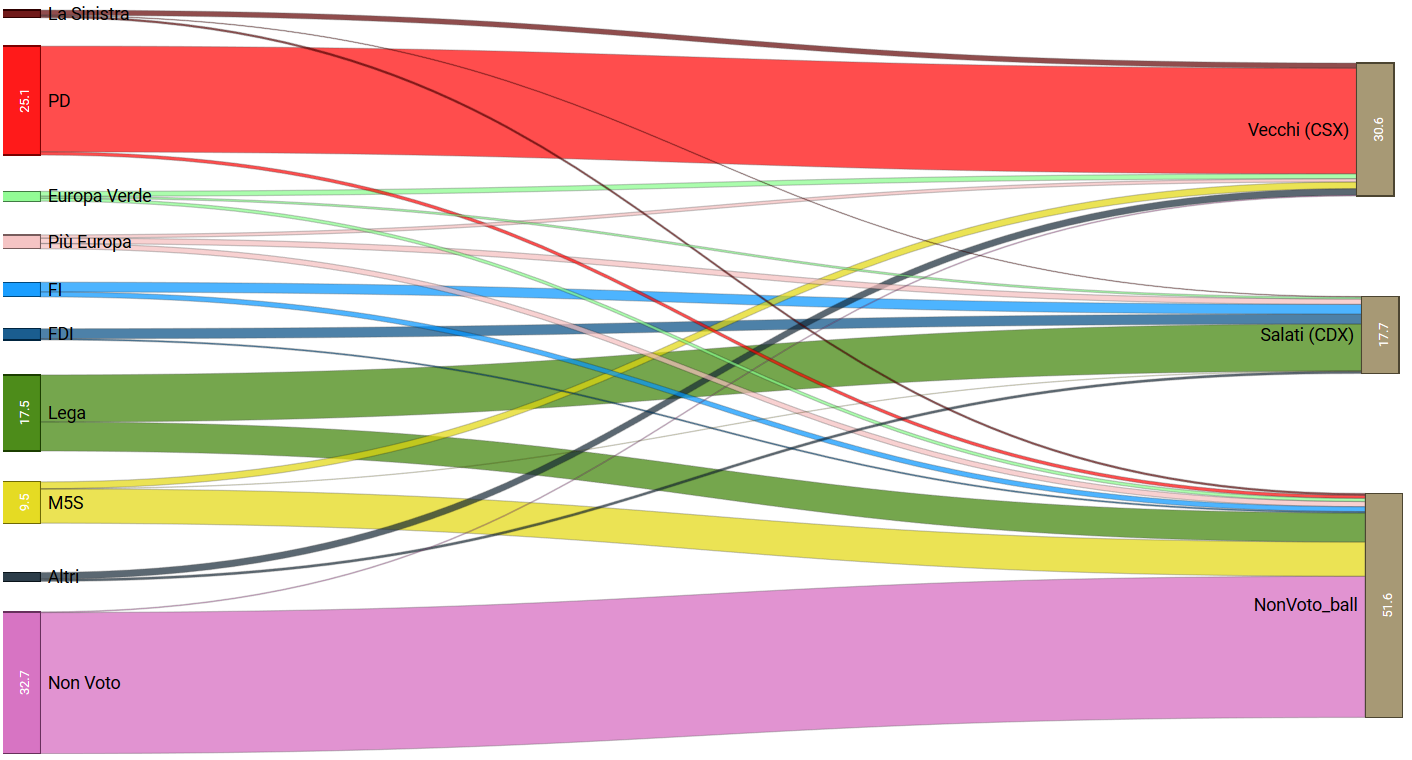

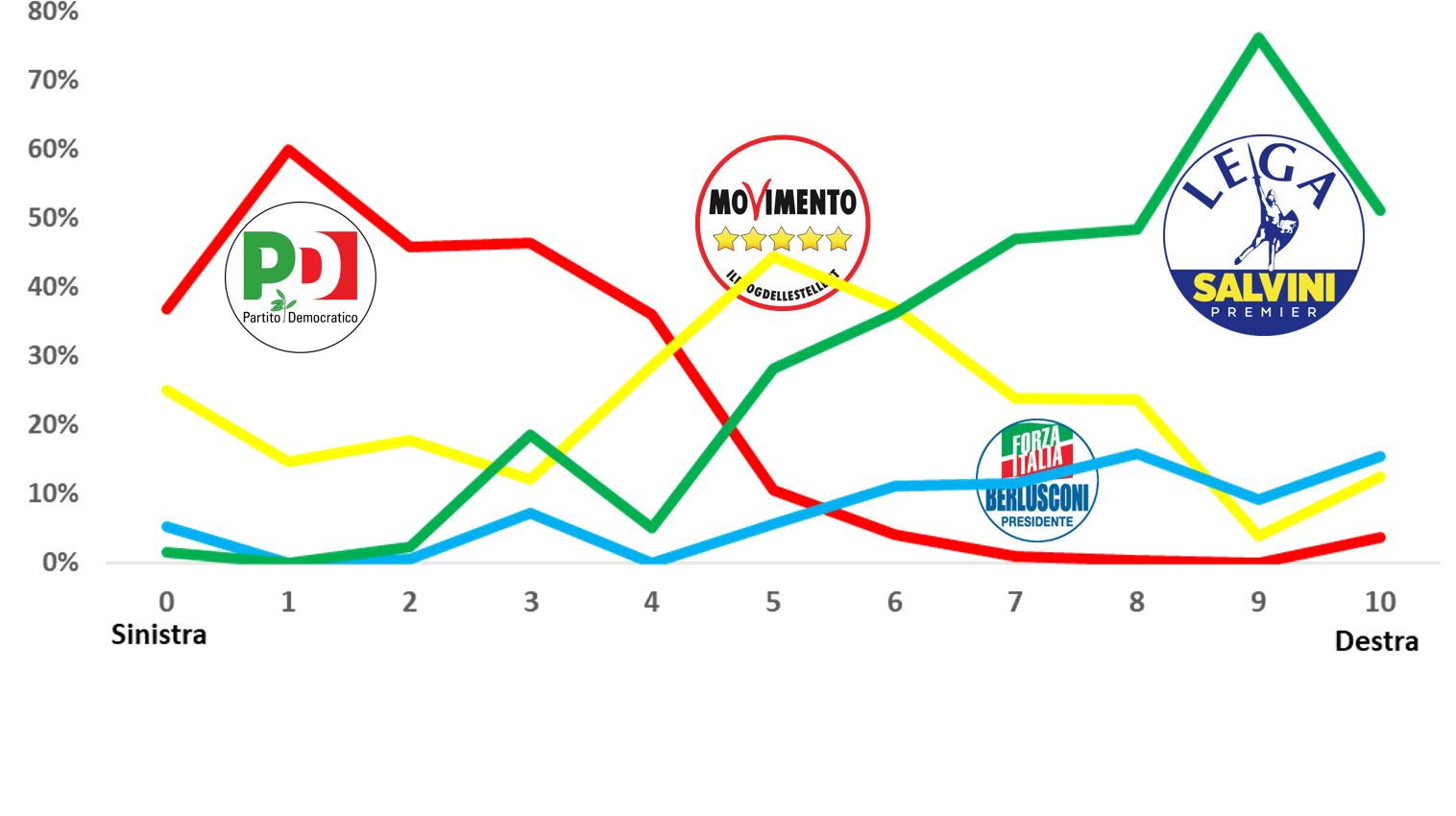

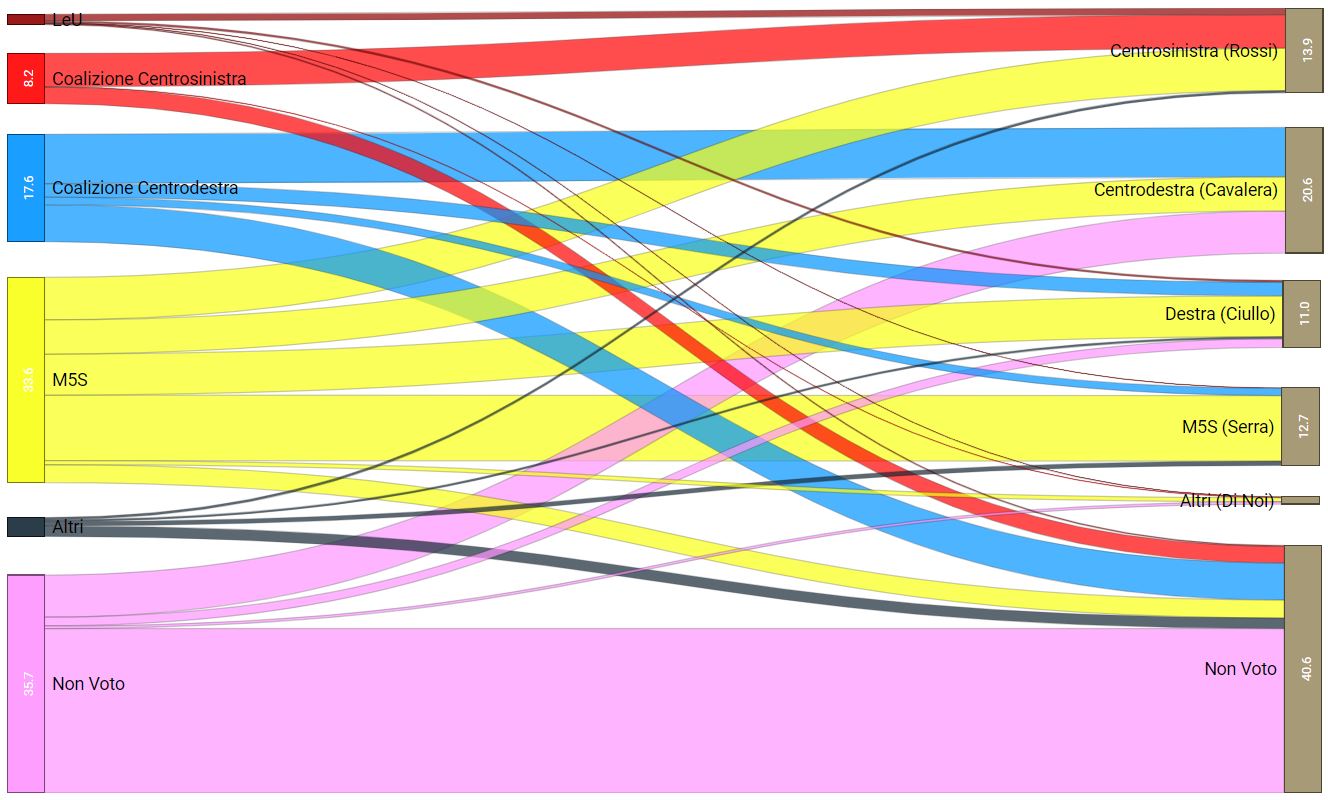

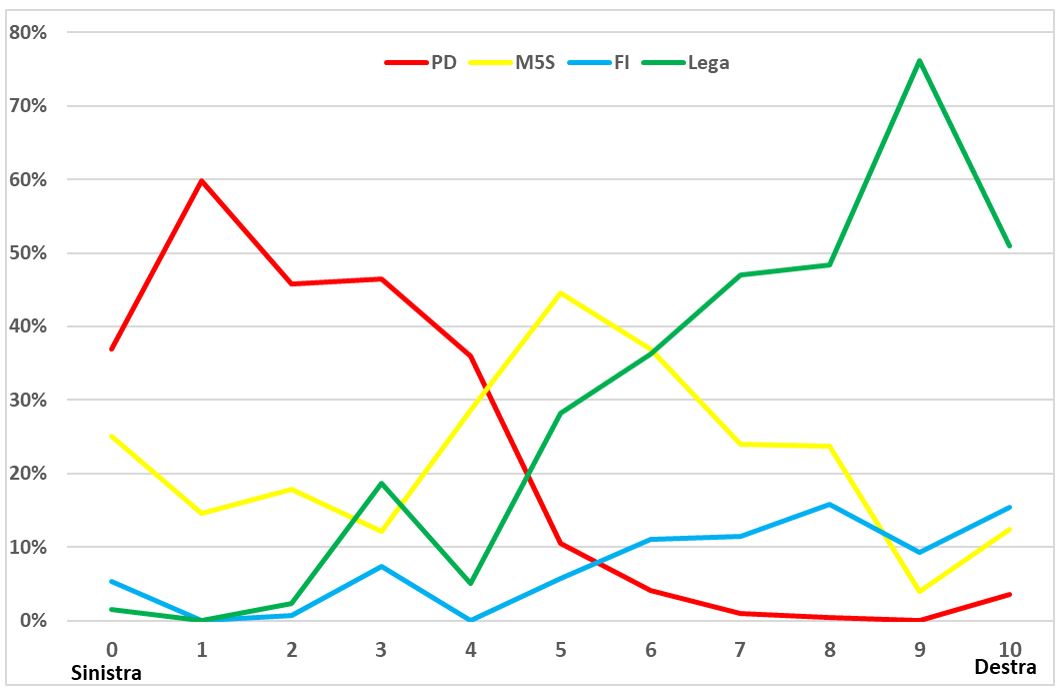

Iniziamo quindi dalla Figura 1, che mostra le intenzioni di voto ai principali partiti in base all’autocollocazione ideologica dei risponenti. Dei cittadini collocatisi a sinistra, la maggior parte esprime un’intenzione di voto che andrebbe a favore del Partito Democratico (quasi il 45% del totale degli schierati a sinistra); una buona porzione, tuttavia, sosterrebbe alle elezioni il Movimento 5 Stelle (circa il 20%); gli altri due partiti principali, Lega e Forza Italia, non ottengono invece nemmeno il 10% dei consensi dell’attuale elettorato di sinistra, anche se è interessante notare come la Lega riesca ad ottenere una percentuale di supporto superiore a quella di Forza Italia (rispettivamente circa 7 e 3%).

Quanto all’elettorato di destra, la situazione è ribaltata e più chiaramente definita. La metà degli elettori che si collocano a destra dello spazio politico dichiara di sostenere la Lega. Segue un 20% (più abbondante di quello osservato per gli elettori di sinistra) a favore del Movimento 5 Stelle. Un ulteriore 13% dei rispondenti di destra, lo raccoglie Forza Italia – la presenza di FI nell’elettorato di destra è in proporzione comunque minore rispetto a quella del Movimento 5 stelle. Infine, tra elettori che si collocano destra dello spettro politico, solo una minima parte (circa il 2%) voterebbe per il Partito Democratico.

Spostandoci infine al centro, troviamo un elettorato fortemente orientato a favore dei due partiti attualmente al governo: quasi la metà di questa porzione di italiani voterebbe ora a favore del M5S, ed un terzo sosterebbe la Lega di Salvini – mentre solo il 10% e il 6% si schiererebbero rispettivamente a favore del PD e di Forza Italia. Il quadro complessivo che se ne ricava è tale per cui:

- l’elettorato di sinistra sostiene innanzitutto il PD e in misura minore ma ancora significativa il M5S;

- l’elettorato di destra sostiene in primis la Lega e in secondo luogo il M5S;

- l’elettorato di centro sostiene massicciamente il M5S e in buona parte anche la Lega.

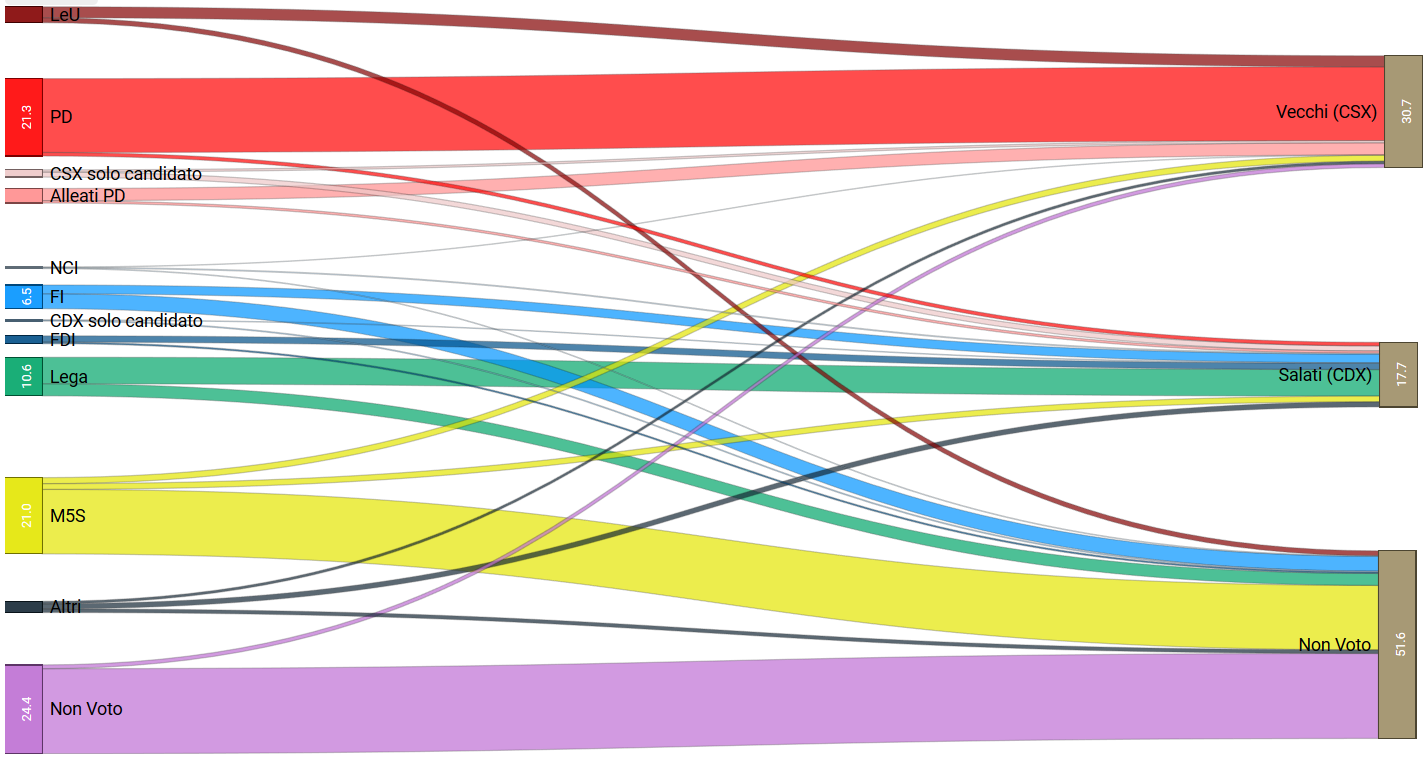

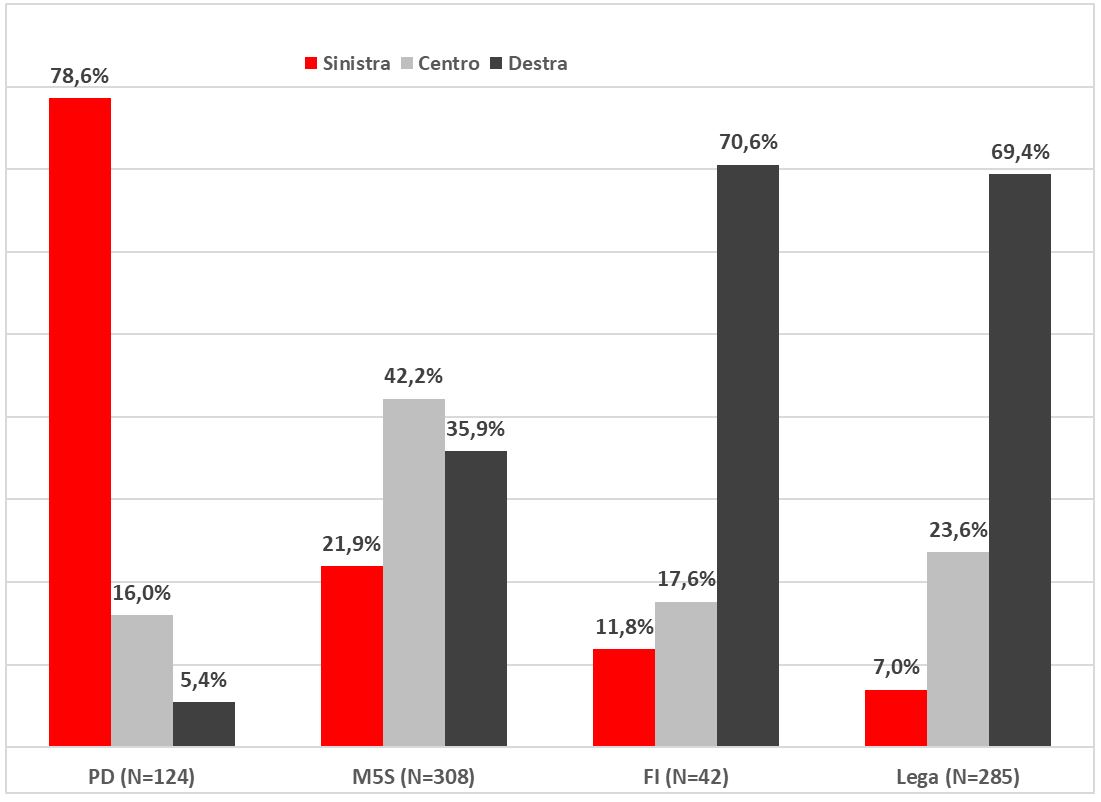

Fig. 1 – Intenzioni di voto nel sondaggio CISE OP del dicembre 2018 in base all’aucollocazione ideologica Se provassimo a incrociare ancora una volta le intenzioni di voto e l’auto-collocazione sull’asse destra sinistra, ma stavolta rovesciando ascisse e ordinare, potremmo ottenere ulteriori informazioni interessante, in particolare in merito alle percentuali di elettori che, nei principali quattro partiti, voterebbero per così dire in controtendenza (Fig. 2). Abbiamo visto sopra come l’elettorato di sinistra tenda a sostenere il Partito Democratico. In che misura, però, i sostenitori del Partito Democratico tendono a collocarsi a sinistra piuttosto che al centro destra? L’elettore mediano del PD si trova nel centrosinistra. Infatti l’80% di chi voterebbe per il Partito Democratico si colloca a sinistra; contro un 15% circa al centro, e solo il 5% di destra. Tra tutti e quattro i partiti principali il caso del PD è quello in cui si riscontra una più netta differenza in termini di posizionamento nello spazio politico. I sostenitori del PD sono, in altre parole, più nettamente appartenenti ad una specifica area dell’asse destra sinistra rispetto a coloro che sosterrebbero gli altri tre partiti.

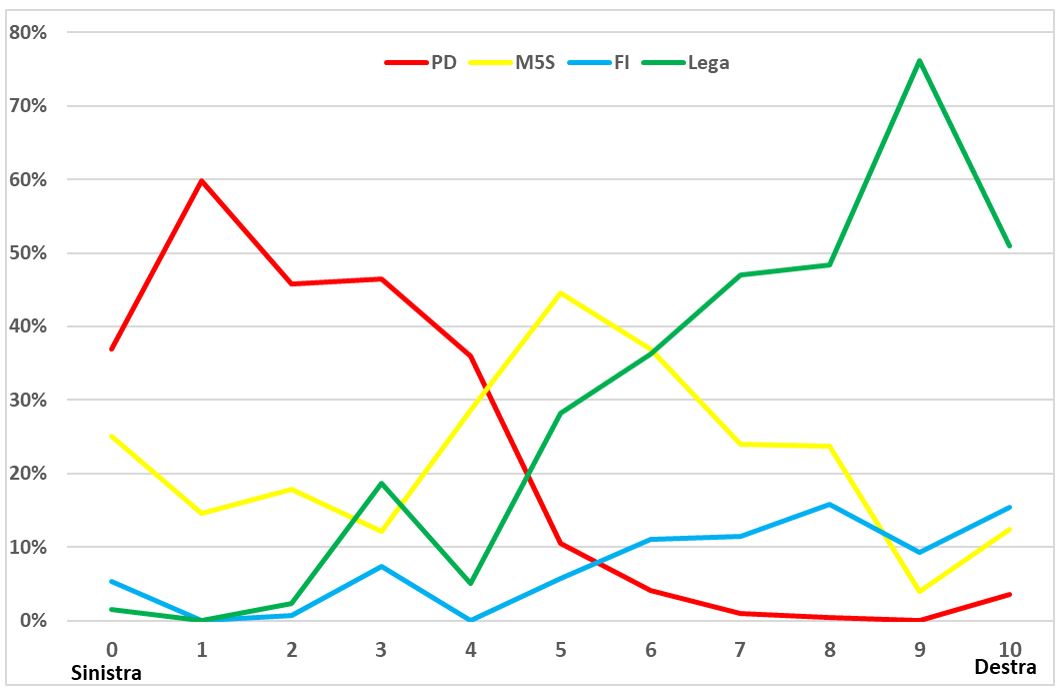

Se provassimo a incrociare ancora una volta le intenzioni di voto e l’auto-collocazione sull’asse destra sinistra, ma stavolta rovesciando ascisse e ordinare, potremmo ottenere ulteriori informazioni interessante, in particolare in merito alle percentuali di elettori che, nei principali quattro partiti, voterebbero per così dire in controtendenza (Fig. 2). Abbiamo visto sopra come l’elettorato di sinistra tenda a sostenere il Partito Democratico. In che misura, però, i sostenitori del Partito Democratico tendono a collocarsi a sinistra piuttosto che al centro destra? L’elettore mediano del PD si trova nel centrosinistra. Infatti l’80% di chi voterebbe per il Partito Democratico si colloca a sinistra; contro un 15% circa al centro, e solo il 5% di destra. Tra tutti e quattro i partiti principali il caso del PD è quello in cui si riscontra una più netta differenza in termini di posizionamento nello spazio politico. I sostenitori del PD sono, in altre parole, più nettamente appartenenti ad una specifica area dell’asse destra sinistra rispetto a coloro che sosterrebbero gli altri tre partiti.

Un caso analogo, ma con distacchi percentuali già meno drastici, è rappresentato da Forza Italia, il cui elettore mediano è sì a destra, ma molto più vicino al centro di quanto non fosse quello del PD. Infatti, tra gli elettori del partito di Berlusconi, seppur il 70% si collochi a destra, un buon 18% si definisce centrista, e più del 10% si colloca a sinistra.

Nel caso della Lega, la percentuale di elettori che si collocano a destra è pressoché identica a quella di Forza Italia, ma cresce la percentuale di elettori centristi e diminuisce quella di elettori di sinistra. Così, l’elettore mediano della Lega è più a destra di quello di FI, ma ancora meno distante dal centro rispetto a quello del PD.

Infine, gli elettori del Movimento 5 Stelle sono quelli più distribuiti sullo spettro. Si osserva una preponderanza della destra sulla sinistra (36% contro 22%), ma emerge ancor di più la prevalenza dell’area del centro. Esattamente al centro dello spazio ideologico cade infatti l’elettore mediano del M5S, dove si colloca oltre il 40% dei sostenitori del Movimento.

Fig. 2 – Distribuzione di frequenza dell’autocollocazione ideologica degli elettori dei principali partiti italiani

Dunque, se Partito Democratico e Forza Italia sembrano raccogliere consensi quasi esclusivamente dalla sinistra (il primo) e dalla destra (il secondo), la Lega ha la capacità di raccogliere consensi massicciamente dalla destra ma in modo considerevole anche dal centro; ed il Movimento riesce ad attingere, anche se non in egual misura, dai bacini elettorali di tutto lo spazio politico, dal centrosinistra al centrodestra, ottenendo consensi soprattutto dal centro. Se a questo aggiungiamo quanto emerge dai dati in merito alla percentuale di elettori di sinistra, centro e destra sulla totalità dell’elettorato in Italia, il successo del Movimento 5 Stelle e della Lega risulta coerente con queste premesse: ad oggi, gli italiani di sinistra non arrivano al 30%; mentre quelli di centro superano il 30%, e la fetta più considerevole è proprio quella che si colloca a destra, che raggiunge quasi il 40% degli elettori e che costituisce il gruppo di maggioranza relativa fra gli elettori italiani in questo momento storico.

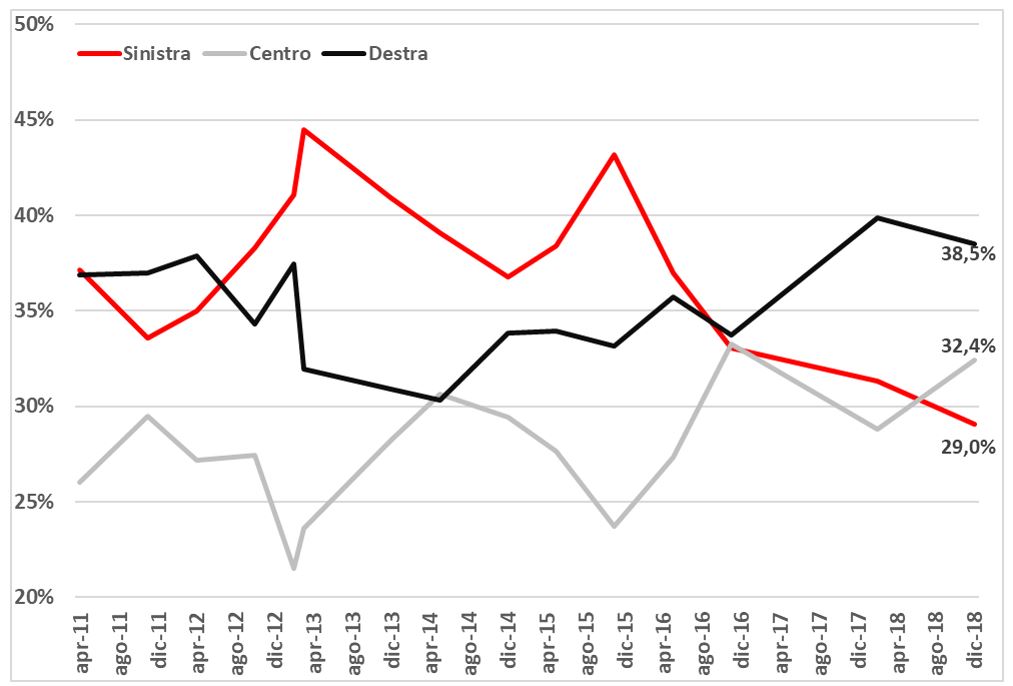

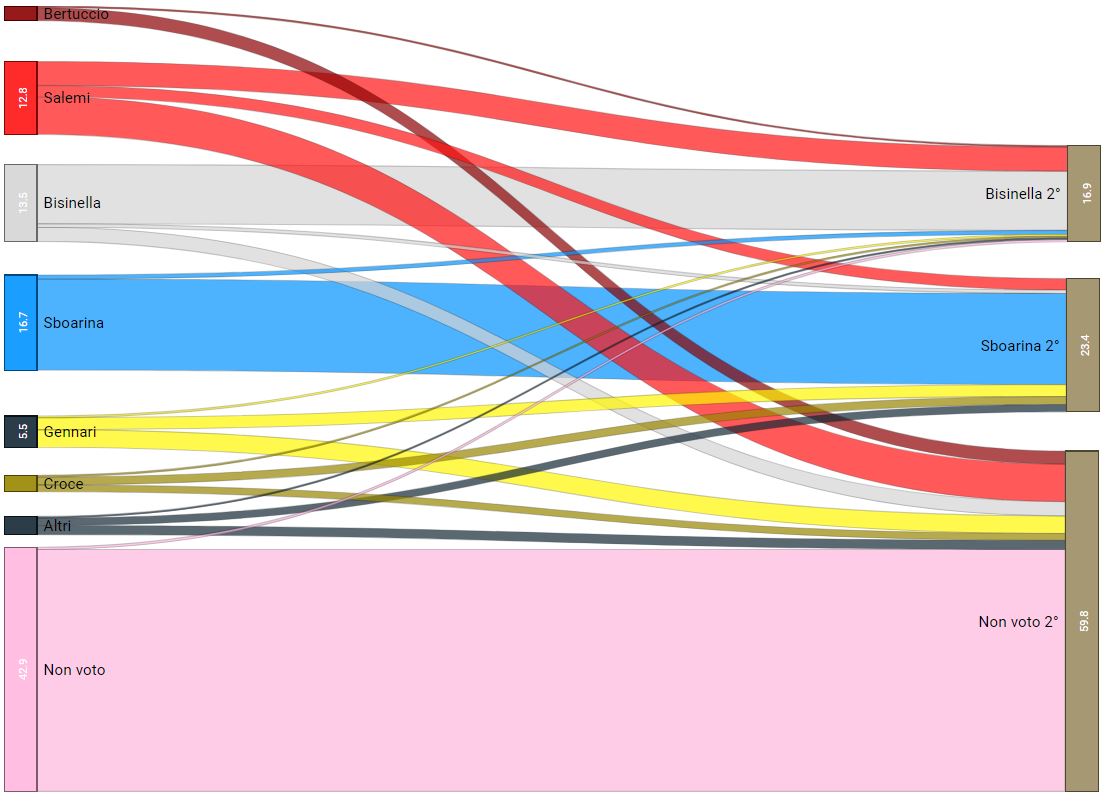

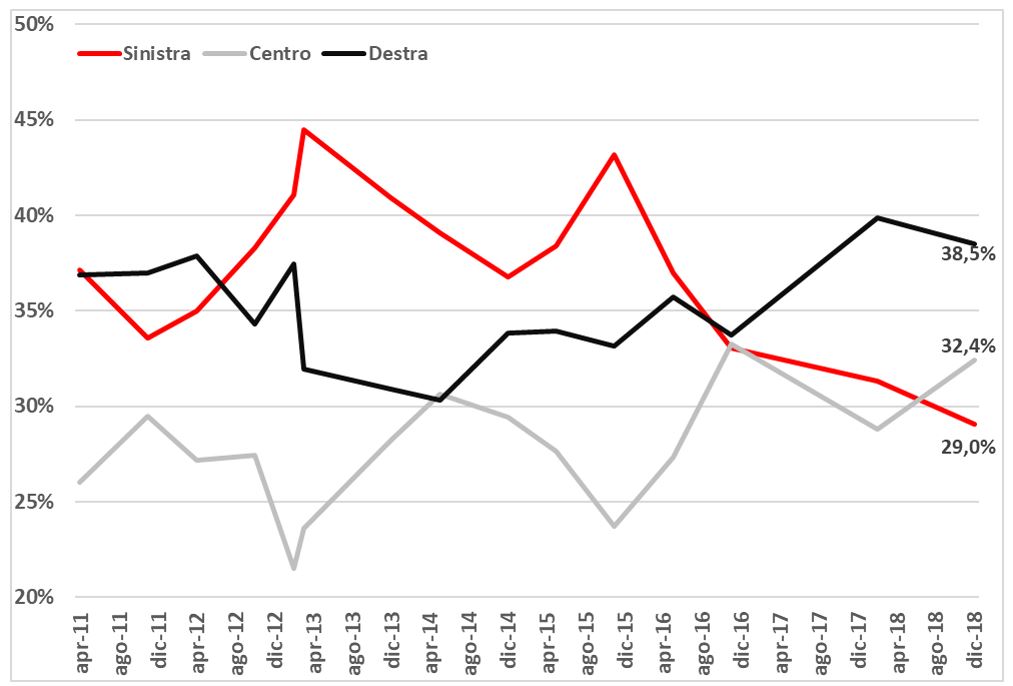

Quest’ultimo dato è interessante soprattutto in un’ottica di comparazione con le tornate precedenti (Fig. 3)[2]. L’area di destra dello spettro ideologico non è sempre stata così densamente popolata. Nel 2013 la sinistra aveva infatti scavalcato la destra. Il 40% circa degli italiani si dichiaravano di sinistra per tutto il 2015, mentre la destra era scesa fino a poco sopra al 30% in concomitanza con la più profonda crisi della coalizione, e alla vigilia della conquista di Salvini della segreteria della Lega. Da allora l’area di destra è in costante ascesa; mentre quella di sinistra ha subito un drastico calo in parallelo a quello della popolarità di Renzi e del suo governo, culminato con il referendum costituzionale del dicembre 2016, e che ancora non sembra essersi arrestato. La dinamica legata al centro è forse meno lineare, tuttavia viaggia anch’essa, almeno in parte, di pari passo con i cambiamenti del sistema dei partiti, e in particolare con la costante crescita del Movimento 5 Stelle.

Fig. 3 – Andamento dell’autocollocazione ideologica nei sondaggi CISE

L’evoluzione delle autocollocazioni ideologiche visibili nella Figura 3 ci permette anche di osservare come nel periodo 2011-2018 gli elettori italiani sembrino avere reagito ai cambiamenti avvenuti a livello di sistema partitico. Infatti, nella primavera del 2011 (quando ancora a Palazzo Chigi c’era Berlusconi, il centrosinistra faceva l’opposizione, il governo Monti non esisteva, e il quadro era ancora bipolare), quasi 3 elettori su 4 si dichiaravano di destra o di sinistra. Oggi questa porzione è scesa di quasi 10 punti, attestandosi attorno ai due terzi – con il centro attorno al 33%, livelli vicini a quelli della dalla Prima Repubblica (Biorcio 2010, 194, Baldassarri 2007, 113).

L’impatto dell’offerta sulle autocollocazioni ideologiche non è un fenomeno nuovo nella storia italiana (Baldassarri e Schadee 2004), pur segnata da una grande stabilità delle appartenenza ideologiche (Bartolini e Mair 1990). In questo senso, i profondi mutamenti nell’offerta elettorale degli ultimi anni, con il passaggio da una competizione bipolare a una tripolare (Chiaramonte e Emanuele 2014, 2018), sembrano avere avuto un effetto simile a quello osservato con il passaggio da pluralismo polarizzato (Sartori 1976) a bipolarismo frammentato (Chiaramonte 2007, D’Alimonte 2006) fra Prima e Seconda Repubblica – che allora si concretizzò in una drastica riduzione della disponibilità degli elettori a collocarsi al centro e inducendo molti elettori a collocarsi a destra (Biorcio 2010, 211).

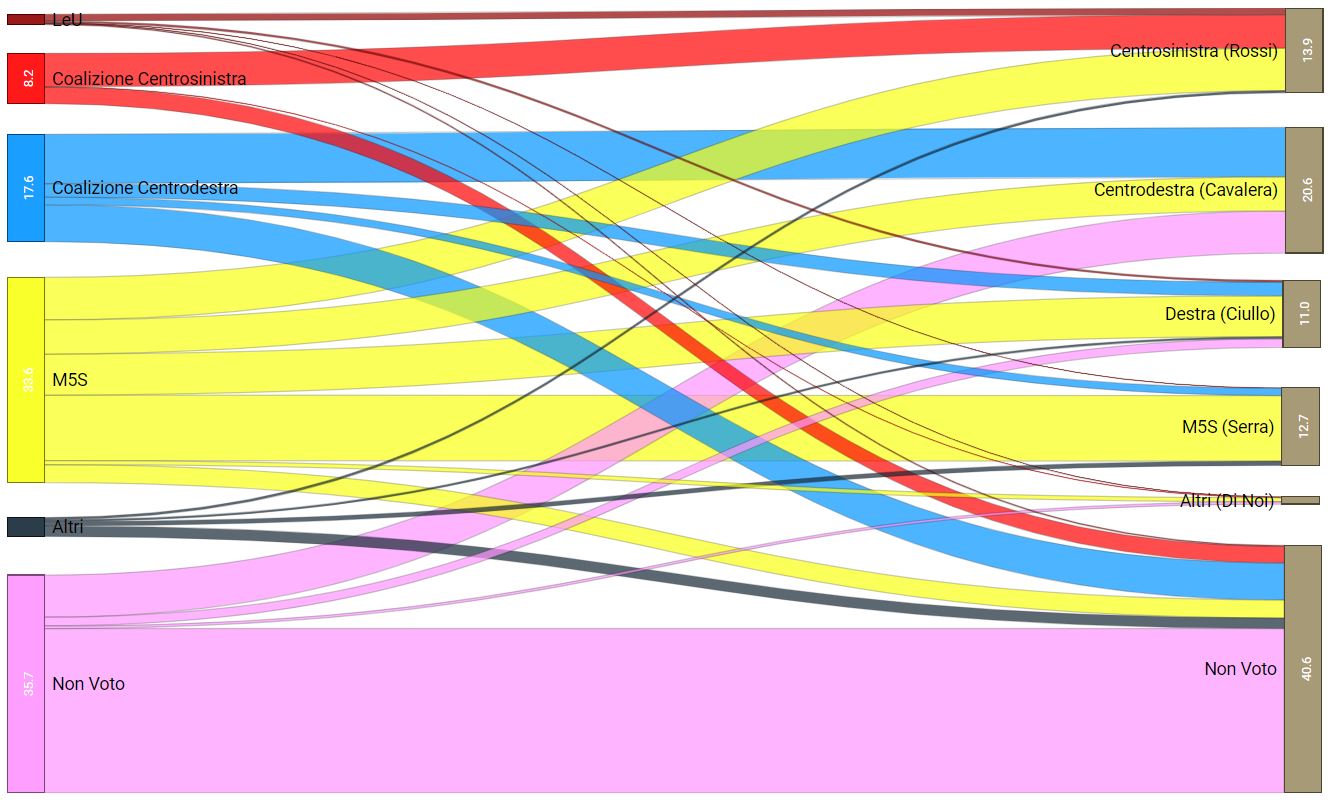

Quello che possiamo concludere da tutto questo è che, se da una parte si può associare ad ognuno dei principali quattro partiti una zona più o meno definita dello spazio ideologico, è anche vero che i bacini di questi partiti tendono a sovrapporsi in alcune aree. Soprattutto nell’area di centro e centrodestra, e soprattutto in riferimento ai bacini dei due partner di governo, Lega e M5S (come peraltro osservato, in un’analisi non basata sulla dimensione ideologica, anche da Emanuele e Paparo 2018). Collocazione a sinistra non significa necessariamente sostegno al Partito Democratico (anche se il sostegno al Partito Democratico nasconde quasi sempre una collocazione a sinistra). Gli elettori di destra non votano solo Lega e Forza Italia, quelli di centro non sostengono solo il Movimento – e infatti il voto alla Lega non arriva solo da destra, così come quello al Movimento non arriva solo dal centro.

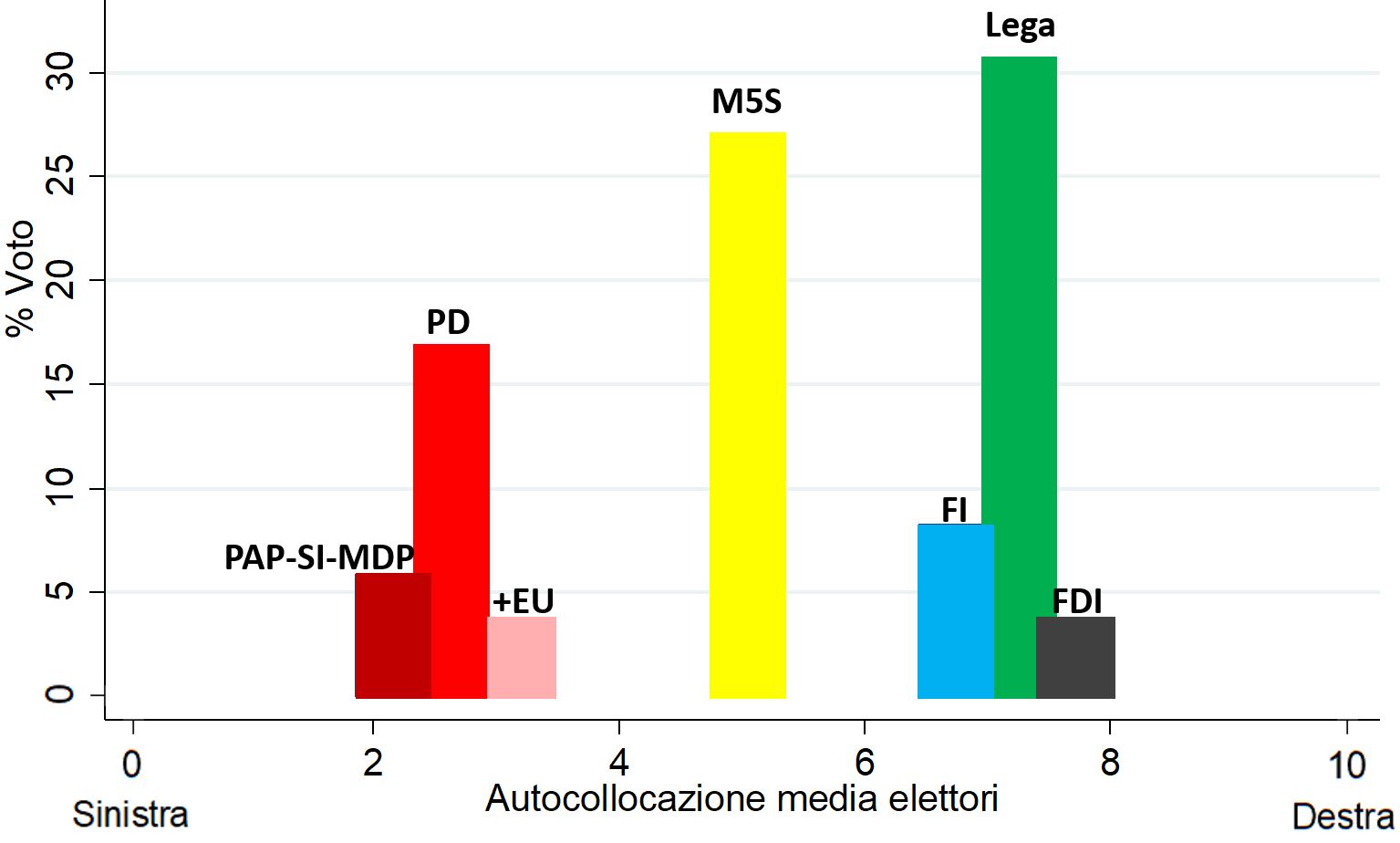

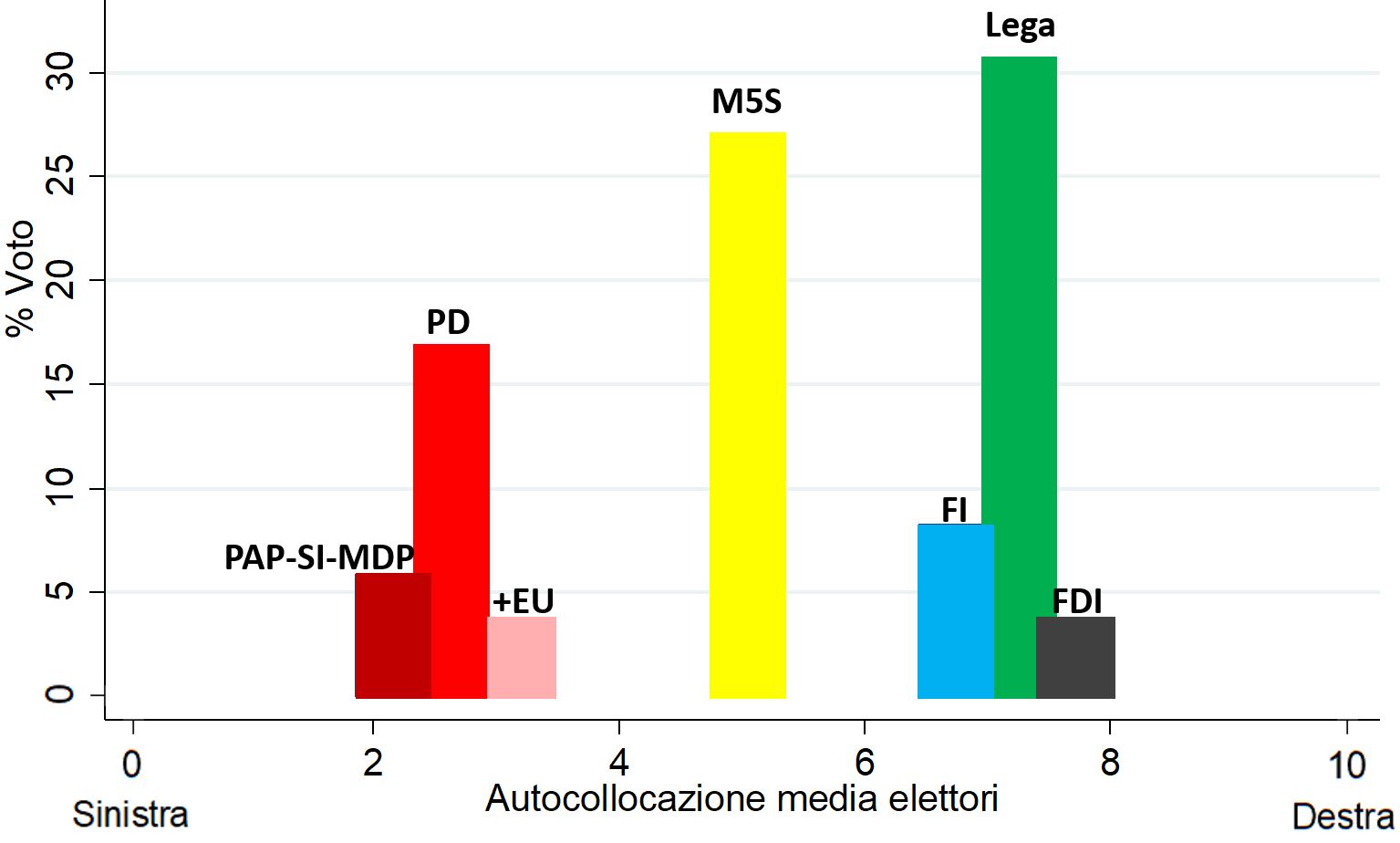

Come si può vedere nella Figura 4, sull’asse che va da sinistra a destra, i quattro principali partiti occupano ciascuno il posto che ci si poteva aspettare. L’elettore medio del M5S è esattamente al centro della dimensione ideologica. Il PD si colloca al metà strada fra sinistra e destra, con Più Europa subito più al centro, e una rilevante competizione subito alla sua sinistra. La Lega è mediamente leggermente più vicina al centro che non alla destra, ancor di più lo è l’elettore medio di Forza Italia, mentre quello di FDI è esattamente a metà strada fra destra e centro. Alla luce di quanto mostrato sopra in merito alla distribuzione odierna degli elettori italiani lungo l’asse sinistra, la posizione di alcuni risulta essere forse più strategica di quella di altri. Infatti, essere collocati a sinistra quando il grosso dell’elettorato è piazzato tra il centro e la destra, rende più complesso il raggiungimento di tutta una fetta significativa degli elettori di destra. Al contrario, essere a destra, ma più in prossimità del centro consente di arrivare, anche solo minimamente, a parte nello spazio di sinistra.

Fig. 4 – Collocazione media degli elettori dei diversi partiti italiani sull’asse sinistra-destra

Riferimenti bilbiografici

Baldassari, D. (2007), ‘Sinistra e destra: la dimensione ideologica tra Prima e Seconda repubblica’, in Maraffi, M. (a cura di) Gli italiani e la politica, Bologna, Il Mulino, pp. 105-130.

Baldassari, D., e Schadee H.M.A. (2004), ‘Il fascino della coalizione. Come e perché le alleanze elettorali influenzano il modo in cui gli elettori interpretano la politica’, Italian Political Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica, 34(2), pp. 249–276.

Bartolini, S., e Mair, P. (1990), Identity, Competition, and Electoral Availability: The Stability of European Electorates, 1885-1985, Cambridge, Cambrdge University Press.

Biorcio, R. (2010), ‘Gli antecedenti politici della scelta di voto: L’identificazione di partito e l’autocollocazione sinistra-destra’, in Bellucci, P., e Segatti, P., (a cura di) Votare in Italia:1968-2008. Dall’appartenenza alla scelta, Bologna, Il Mulino, pp. 187-211.

Chiaramonte, A. (2007), ‘Il nuovo sistema partitico italiano tra bipolarismo e frammentazione’, in D’Alimonte, R., e Chiaramonte, A. (a cura di) Proporzionale ma non solo. Le elezioni politiche del 2006, Bologna, Il Mulino, pp. 369-406.

Chiaramonte, A., e Emanuele, V. (2014), ‘Bipolarismo addio? Il sistema partitico tra cambiamento e de-istituzionalizzazione’, in Chiaramonte, A., e De Sio, L. (a cura di) Terremoto elettorale. Le elezioni politiche del 2013, Bologna, Il Mulino, pp. 233-262.

Chiaramonte, A., e Emanuele, V. (2018), ‘L’onda sismica non si arresta. (bricks4kidz.com) Il mutamento del sistema partitico italiano dopo le elezioni 2018’, in Emanuele, V., e Paparo, A. (a cura di) Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo, Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 143-152.

D’Alimonte, R.(2005), ‘Italy: a case of fragmented bipolarism’, in Gallagher, M., e Mitchell, P. (a cura di) The politics of electoral systems, Oxford, Oxford University Press, pp. 253-276.

Emanuele, V., e Paparo, A. (2018), ‘Centralità della Lega e isolamento del PD: il nuovo spazio politico italiano’. https://cise.luiss.it/cise/2018/12/21/centralita-della-lega-e-isolamento-del-pd-il-nuovo-spazio-politico-italiano-2/

Lipset, S.M., e Rokkan, S. (1967), ‘Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction’, in Lipset, S.M., e Rokkan, S. (a cura di) Party Systems and Voter Alignments, New York, Free Press. pp. 1-64.

Sani, G., e Sartori, G. (1978), ‘Frammentazione, Polarizzazione e Cleavages: Democrazie Facili e Difficili’, Italian Political Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica, 8(3), pp. 339–361.

Sartori, G. (1976), Parties and party systems, Cambridge, Cambrdge University Press.

[1] Il sondaggio è stato realizzato con metodo CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) da Demetra opinioni.net S.r.l. nel periodo 10-19 dicembre. Il campione ha una numerosità di 1.113 rispondenti ed è rappresentativo della popolazione elettorale italiana per genere, classe di età, titolo di studio, zona geografica di residenza, e classe demografica del comune di residenza. Le stime qui riportate sono inoltre state ponderate in funzione del ricordo del voto alle politiche e di alcune variabili socio-demografiche. L’intervallo di confidenza al 95% per un campione probabilistico di pari numerosità in riferimento alla popolazione elettorale italiana è ±2,9%.

[2] Occorre precisare che nei campioni CATI (Computer-Assisted Telephon Interviewing) e CAMI (Computer-Assisted Mobile Interviewing), arrivati a questa domanda, l’opzione “Non collocato” veniva letta esplicitamente all’intervistato. Invece nei sondaggi realizzati con metodo CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing), non vi è una menzione esplicita dell’opzione “Non collocato”. Per rendere confrontabili i dati di diversi sondaggi, rilevati con diverse tecniche, abbiamo ricalcolato le percentuali riportate sul totale dei rispondenti che si sono collocati.