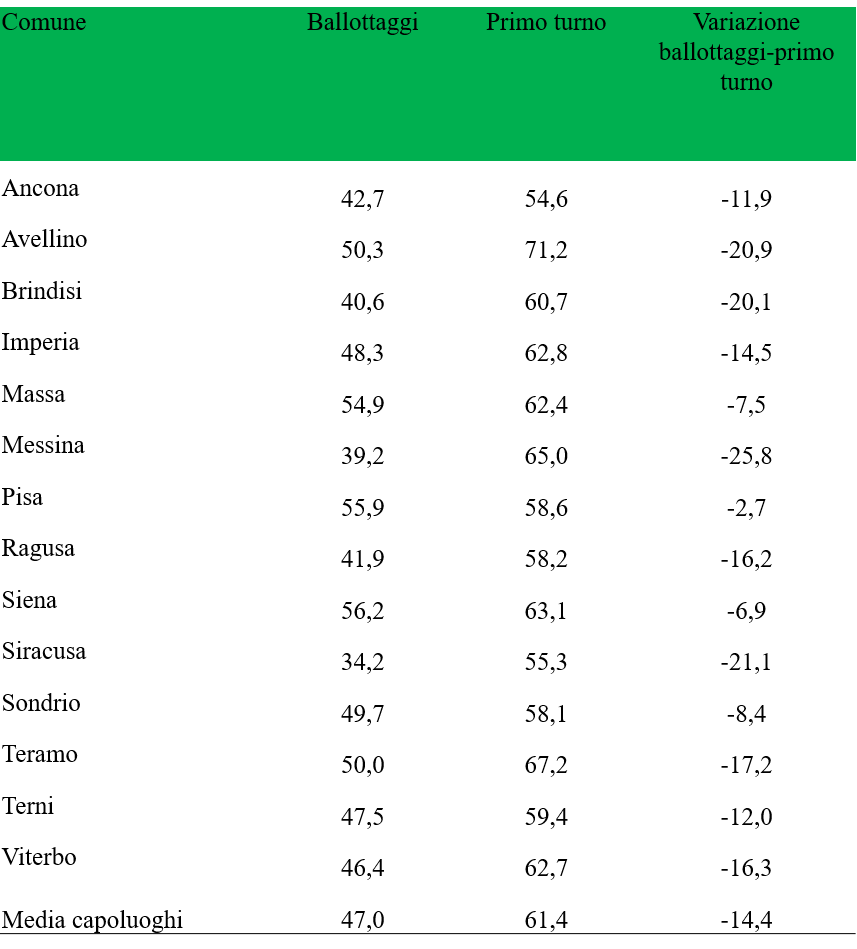

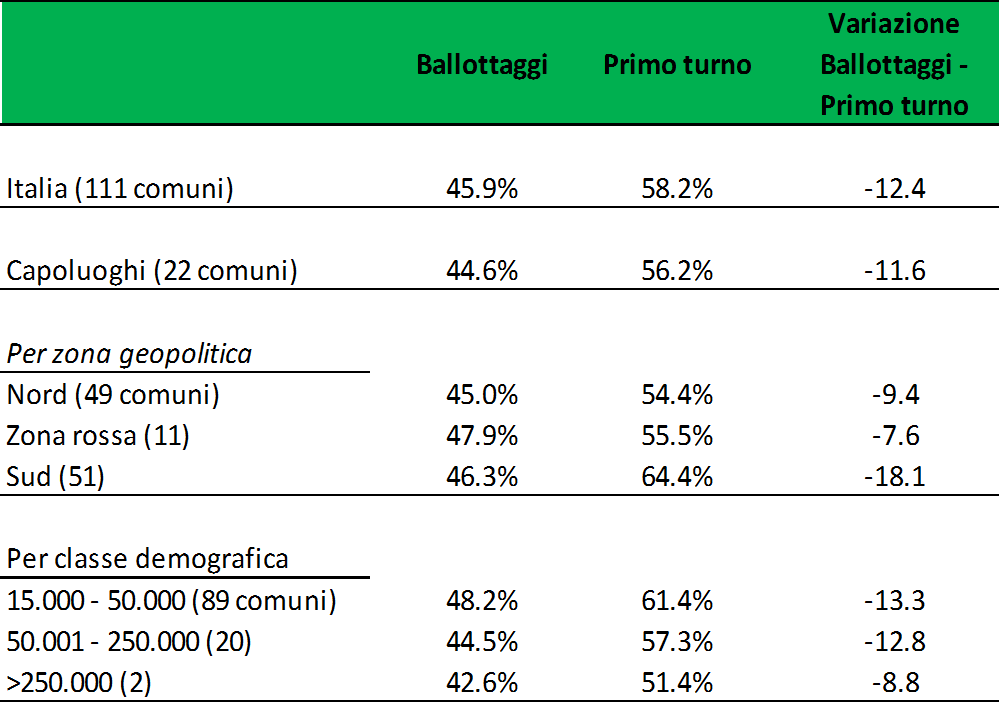

Per analizzare l’esito dei ballottaggi di questa tornata di elezioni comunali del 2019, il primo dato da cui partire è quello relativo alla partecipazione elettorale (vedi Tabella 1). L’affluenza nei 122 comuni superiori ai 15.000 abitanti andati al ballottaggio è stata del 52,1%, con un calo di 16,1 punti percentuali rispetto al primo turno, quando si era attestata al 68,2%. Un calo molto simile a quello verificatosi nella tornata elettorale del 2018 (Maggini 2018), quando la partecipazione diminuì di 14,4 punti ai ballottaggi. Nella tornata delle elezioni comunali del 2017, il calo ai ballottaggi fu invece di 12,4 punti (Maggini 2017), ma va considerato che allora nel totale dei comuni non erano inclusi quelli siciliani (che videro elezioni sfalsate di qualche settimana rispetto al resto d’Italia). Escludendo i comuni siciliani anche dal totale dei comuni andati al voto nel 2018, il calo dell’affluenza tra primo e secondo turno nel 2017 e nel 2018 era stato esattamente lo stesso (Maggini 2018). Il dato registrato nel 2019 è quindi in perfetta continuità con le tendenze degli ultimi anni, che mostrano un costante tracollo dell’affluenza ai ballottaggi, segnalando ancora una volta un forte disinteresse per la posta in gioco da parte di molti elettori, in particolare di quelli dei partiti e candidati rimasti esclusi dai ballottaggi. Di questo aspetto, però, ce ne occupiamo in altri articoli attraverso l’analisi dei flussi elettorali. A differenza del 2018, tuttavia, il forte calo di partecipazione elettorale è stato leggermente meno marcato nei 15 comuni capoluogo, dove al ballottaggio ha votato il 52,7%, con un calo di 14,9 punti rispetto al primo turno. Tutto ciò significa che in generale poco più della metà degli elettori ha deciso di recarsi alle urne per scegliere il sindaco della propria città. Un dato sicuramente indicativo non solo (come in precedenza menzionato) dello scarso appeal presso l’elettorato della maggior parte delle sfide che ci sono state al ballottaggio, ma anche dell’apatia elettorale e del clima generalizzato di sfiducia verso la politica come evidenziato sempre di più dalle elezioni comunali degli ultimi anni.

Disaggregando questo dato tra le diverse zone geopolitiche[1], notiamo che queste ultime non mostrano enormi differenze in termini di partecipazione, anche se l’affluenza, come nelle comunali del 2018 (Maggini 2018), è maggiore nella Zona Rossa con il 54,8% e inferiore al Sud con il 49,6%. Se si fa un raffronto con il primo turno, inoltre, il calo nella Zona Rossa (-13,8 punti) è stato più contenuto rispetto a quello registrato nel Nord (-16,2) e nel Sud (-18,4). Al primo turno, al contrario, non c’erano sostanziali differenze tra le tre zone del paese, probabilmente come effetto delle concomitanti elezioni europee. Il calo dell’affluenza particolarmente marcato nei comuni del Sud non è affatto una novità. È un fenomeno che si era già visto alle comunali del 2016, del 2017 e del 2018 (Maggini 2016, 2017, 2018). Come ipotizzato nei precedenti studi, è plausibile che questo tracollo al Sud sia dovuto al fatto che nei ballottaggi viene meno il traino del voto di preferenza per i candidati consigliere e questo tipo di voto personale è sempre stato molto importante nel Mezzogiorno d’Italia. Se questo dato, quindi, non è una novità, più sorprendente è invece il fatto che anche nel Nord ci sia stato un calo dell’affluenza di proporzioni simili a quelle del Sud, a differenza di quanto registrato ad esempio alle comunali del 2018 (Maggini 2018).

Tab.1 – Affluenza tra primo turno e ballottaggi nei 122 comuni superiori, per zona geopolitica

| Ballottaggi | Primo turno | Variazione ballottaggi-primo turno (p.p.) | |||

| Italia (122 comuni) | 52,1% | 68,2% | -16,1 | ||

| Capoluoghi e non | |||||

| Capoluoghi (15) | 52,7% | 67,7% | -14,9 | ||

| Non capoluoghi (107) | 51,8% | 68,4% | -16,6 | ||

| Per zona geopolitica | |||||

| Nord (39 comuni) | 51,5% | 67,7% | -16,2 | ||

| Zona Rossa (39 comuni) | 54,8% | 68,6% | -13,8 | ||

| Sud (44 comuni) | 49,6% | 68,1% | -18,4 |

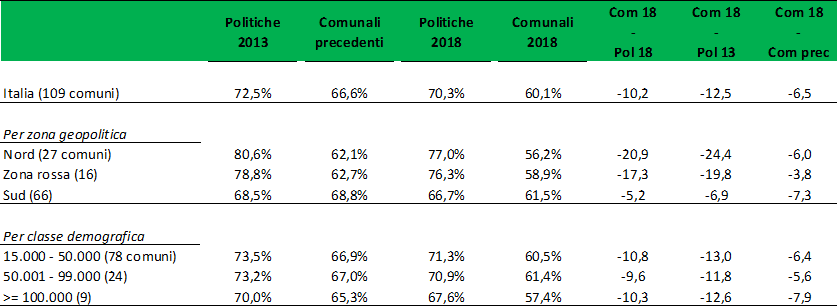

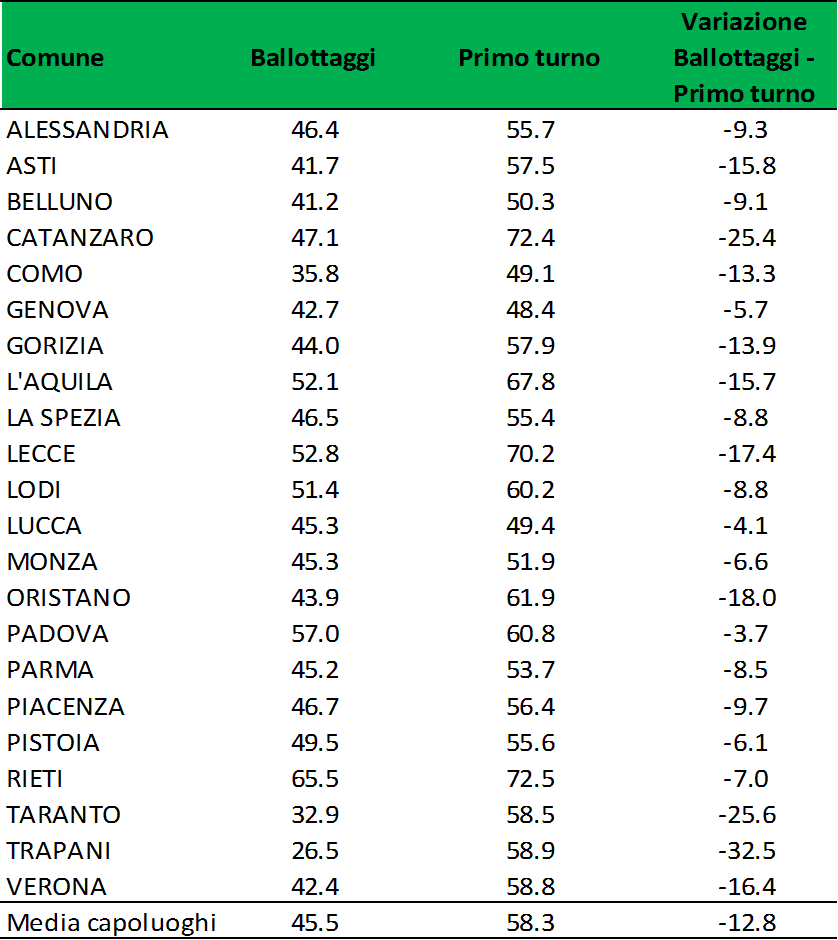

Scendendo nel dettaglio dei 15 comuni capoluogo al voto (vedi Tabella 2), si nota come in soli cinque comuni la partecipazione al voto sia stata superiore al 55%: Cremona (55,5%), Prato (56,5%), Potenza (56,6%), Forlì (57%) e Ferrara (61,9%). Un certa mobilitazione in alcune di queste città è stata probabilmente favorita dalla posta in palio molto alta sia per il centrosinistra che per il centrodestra: il mantenimento o la conquista di storiche roccaforti della sinistra. A tale proposito, nella città dove più alta è stata la partecipazione (Ferrara), c’è stata la storica vittoria del candidato leghista del centrodestra (Alan Fabbri) che ha espugnato un comune governato dal 1946 dalla sinistra. E infatti il calo minore tra primo e secondo turno si è verificato proprio a Ferrara (-9,6 punti percentuali), seguita da Forlì (-11,4 punti) e Cremona (-11,7 punti). Leggermente superiore alla media dei comuni capoluogo (52,3%) è stata l’affluenza a Campobasso (54,4%, con un calo di 13,9 punti), mentre attorno alla media è stata a Verbania (52%, con un calo di 12,1 punti). Poco sotto la media è stata la partecipazione a Avellino (50,5% e con un forte calo di ben 21,2 punti), Rovigo (50,3% e con un forte calo di 18,1 punti) e a Livorno (50%, con un calo di 12,6 punti). Particolarmente bassa, sotto al 50%, è stata l’affluenza a Ascoli Piceno (49,2%, con un calo di ben 21,1 punti), Reggio Emilia (49,1%, con un netto calo di 18,3 punti), Biella (47,9%, con un calo di 16,1 punti), Vercelli (47,6%, con un forte calo di 18,2 punti) e Foggia (46,5%, con un calo di ben 20,2 punti). I comuni dove si è votato di meno sono anche quelli, con l’eccezione di Livorno, dove il calo rispetto al primo turno è stato superiore alla media (-15,4 punti).

Tab. 2 – Affluenza tra primo turno e ballottaggi nei 15 comuni capoluogo

| Ballottaggi | Primo turno | Variazione ballottaggi-primo turno (pp) | |||

| Ascoli Piceno | 49,2% | 70,3% | -21,1 | ||

| Avellino | 50,5% | 71,7% | -21,2 | ||

| Biella | 47,9% | 64,0% | -16,1 | ||

| Campobasso | 54,4% | 68,3% | -13,9 | ||

| Cremona | 55,5% | 67,2% | -11,7 | ||

| Ferrara | 61,9% | 71,5% | -9,6 | ||

| Foggia | 46,5% | 66,7% | -20,2 | ||

| Forlì | 57,0% | 68,4% | -11,4 | ||

| Livorno | 50,0% | 62,6% | -12,6 | ||

| Potenza | 56,6% | 71,7% | -15,1 | ||

| Prato | 56,5% | 68,5% | -12,0 | ||

| Reggio Emilia | 49,1% | 67,4% | -18,3 | ||

| Rovigo | 50,3% | 68,4% | -18,1 | ||

| Verbania | 52,0% | 64,1% | -12,1 | ||

| Vercelli | 47,6% | 65,8% | -18,2 | ||

| Media capoluoghi | 52,3% | 67,8% | -15,4 |

In conclusione, a parte il dato della minore partecipazione al voto nei comuni meridionali, questi ballottaggi hanno registrato rispetto al primo turno una generale diminuzione dell’affluenza, indipendentemente dalla zona geografica, anche se con sfumature diverse. Si può pertanto parlare di un vero e proprio tracollo dell’affluenza ai ballottaggi, in linea con le tendenze degli ultimi anni.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Chiaramonte, A., e De Sio, L. (a cura di) (2014), Terremoto elettorale. Le elezioni politiche del 2013, Bologna, Il mulino.

Corbetta, P., Parisi, A., e Schadee, H.m.A. (1988), Elezioni in Italia. Struttura e tipologia delle consultazioni politiche, Bologna, Il mulino.

Diamanti, I. (2009), Mappe dall’Italia politica. Bianco, rosso, verde, azzurro…e tricolore, Bologna, Il mulino.

Maggini, N. (2016), ‘Il quadro riassuntivo dei ballottaggi: arretramento del Pd, avanzata del centrodestra e vittorie storiche del m5S’, in Emanuele, V. Maggini, N., e Paparo, A. (a cura di), Cosa succede in città? Le elezioni comunali 2016, Dossier CISE(8), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 145-153.

Maggini, N. (2017), ‘Netto calo dell’affluenza nei comuni superiori al voto’, in Paparo, A. (a cura di), La rinascita del centrodestra? Le elezioni comunali 2017, Dossier CISE(9), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 185-189.

Maggini, N. (2018), ‘La vittoria del partito degli astenuti: l’affluenza tracolla ai ballottaggi’, in Paparo, A. (a cura di), Goodbye Zona Rossa. Il successo del centrodestra nelle comunali 2018, Dossier CISE(12), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 211-216.

[1] Sul concetto di zone geopolitiche e le diverse classificazioni proposte, vedi Corbetta, Parisi e Schadee (1988), Diamanti (2009), Chiaramonte e De Sio (2014).