di Nicola Maggini

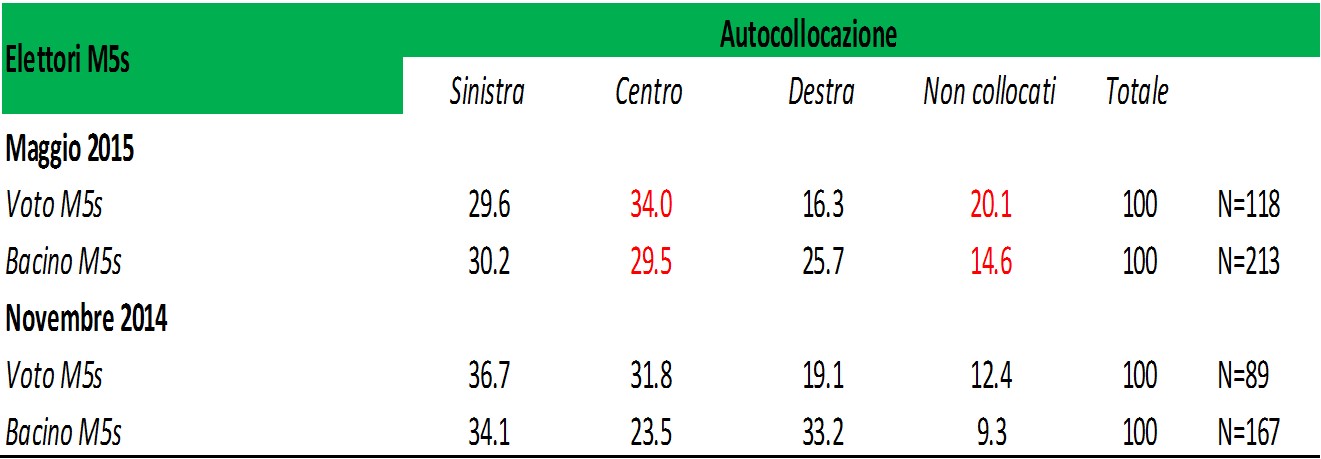

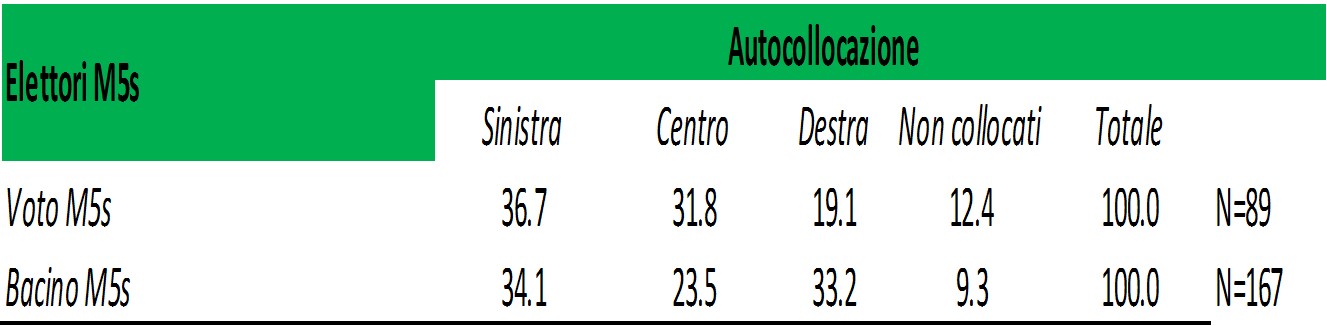

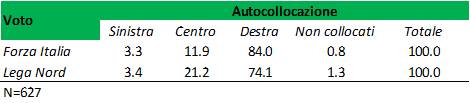

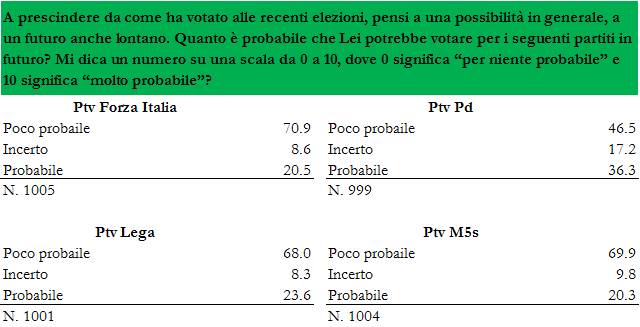

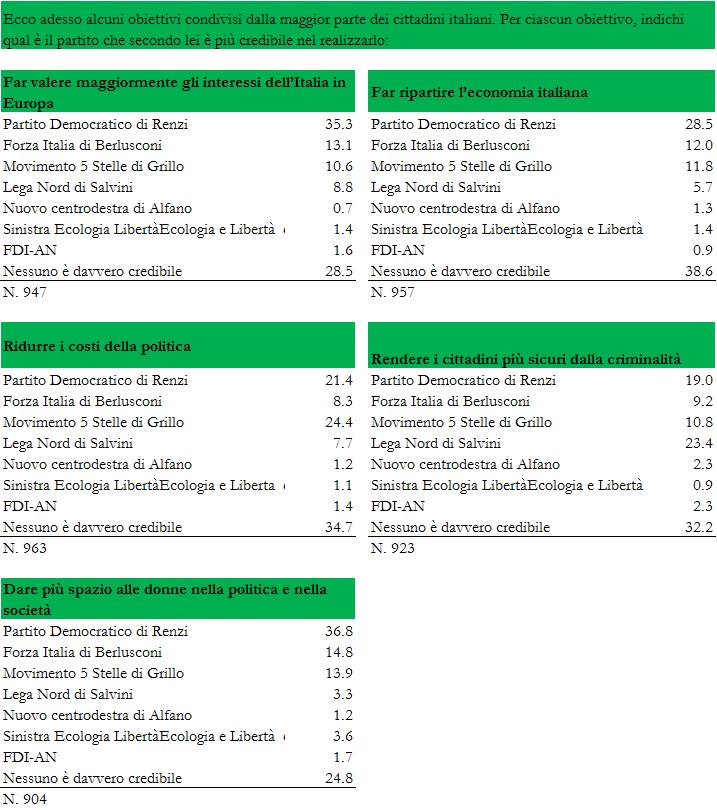

Il sondaggio CISE-Sole 24 Ore rivela che nelle intenzioni di voto degli italiani il M5s è il secondo partito con il 23,5%. Il M5s sembra quindi consolidare la seconda posizione alle spalle del Pd ottenuta alle elezioni europee dello scorso maggio, ma con un avanzamento rispetto ad allora quando il movimento di Grillo ottenne il 21,2%. Si tratta quindi di una fase politica di crescita del maggior partito di opposizione, anche se ancora il M5s è sotto alla percentuale dello “storico” successo delle elezioni politiche (primo partito sul territorio nazionale con il 25,6% dei consensi). Tuttavia, dopo un periodo di appannamento elettorale registrato nelle rilevazioni demoscopiche e nelle tornate elettorali successive alle elezioni politiche, oggi il M5s sembra in grado di tornare ai livelli di due anni fa. Come possiamo spiegare questa inversione del trend? Uno degli elementi che avevano caratterizzato il successo del M5s alle elezioni politiche era stato senza dubbio la grande trasversalità ideologica del suo elettorato [Biorcio 2013; Maggini 2014; Maggini e De Lucia 2014]. Nel sondaggio CISE-Sole 24 Ore del novembre 2014 avevamo affrontato la questione del profilo politico degli elettori del M5s e del suo (parziale) cambiamento rispetto alle politiche del 2013. A distanza di alcuni mesi, cosa è cambiato? La Tabella 1 mostra la collocazione sull’asse sinistra-destra dell’elettorato del M5s nel maggio 2015 e nel novembre 2014: oggi si dichiara di “sinistra” (valori da 0 a 4 in una scala 0-10) il 29,6% degli elettori del M5s contro il 20,1% della componente di “destra” (valori da 6 a 10). I “non collocati” sono il 20,1%, mentre la componente di “centro” (valore di 5) è pari al 34% degli elettori del M5s. La componente di “centro” è quella più numerosa, seguita da quella di “sinistra” e dai “non collocati”. A proposito della categoria di “centro”, si deve segnalare che alcune analisi hanno mostrato che chi si colloca al centro spesso lo fa non in quanto moderato, ma perché è un modo per rifiutare le tradizionali categorie di destra e di sinistra, mostrandosi equidistante da entrambe. In ciò questi elettori sono simili ai “non collocati” (ossia coloro che espressamente dicono che non sanno come collocarsi o rifiutano di rispondere). Sommando le due categorie, quindi, la maggioranza assoluta (54,1%) degli elettori del M5s non si colloca nelle categorie di “destra” e “sinistra”. Del resto il M5s si è auto-definito “né di destra né di sinistra”. Rispetto ai dati del novembre del 2014, due sono gli elementi da sottolineare: in primo luogo sono aumentati gli elettori di “centro” e i “non collocati” a discapito di chi si colloca sulla sinistra e sulla destra dello spazio politico; inoltre, la distanza tra elettori di sinistra e elettori di destra si è ridotta, tornando a livelli di forte trasversalità ideologica simili a quelli delle politiche, anche se ancora con una chiara prevalenza degli elettori “pentastellati” di sinistra su quelli di destra. Questi dati vengono sostanzialmente confermati dalla domanda che rileva il potenziale elettorale del partito–Ptv, propensity to vote [van der Eijk e Franklin 1996; van der Eijk et al. 2006], ossia chiedendo agli intervistati di esprimere una probabilità futura di voto per ciascun partito su una scala da 0 a 10 dove 0 significa “per nulla probabile” e 10 significa “molto probabile”. Consideriamo come elettorato probabile o potenziale di un partito l’insieme delle risposte che si collocano tra 6 e 10[1]. L’elettorato potenziale del M5s mostra una certa equidistribuzione tra sinistra e destra (anche sei in misura minore rispetto al novembre 2014): il 30,2% si colloca sulla sinistra dello spazio politico e il 25,7% si colloca sulla destra. Rispetto al novembre 2014, entrambe le categorie sono diminuite, mentre i “non collocati” sono passati dal 9.3% al 14.6% e coloro che si collocano al “centro” sono passati dal 23,5% al 29,5%.

Oggi il M5s sembra quindi tornare a una trasversalità ideologica simile a quella rilevata nell’ondata post-elettorale del Panel Cise effettuata dopo le elezioni politiche [Maggini 2014; Maggini e De Lucia 2014] e che in parte si era attenuata dopo le europee. E soprattutto il movimento di Grillo si sta espandendo nell’area di coloro che non si riconoscono nelle tradizionali categorie di destra e di sinistra e che si sentono lontani e distanti dal mondo della politica, come si può vedere dalla tabella che riporta la cross-tabulazione tra il potenziale elettorale del M5s e l’interesse per la politica. Tra i potenziali elettori del M5s coloro che sono poco o per nulla interessati alla politica sono ben il 67,7%, un dato al di sopra della media del campione nazionale (62,4%). Il M5s pesca quindi in un bacino elettorale particolarmente sensibile all’ondata di anti-politica iniziata con Tangentopoli e che ormai da anni è maggioritaria nel nostro paese.

Tab 1 – Elettorato del M5s (effettivo e potenziale) ed auto-collocazione politica

Tab.2 – Elettorato potenziale del M5s ed interesse per la politica

Da chi è formato il bacino elettorale del M5s? Per chi votavano in passato questi potenziali elettori “a cinque stelle” e quali sono le loro opinioni sui temi più rilevanti del dibattito politico?

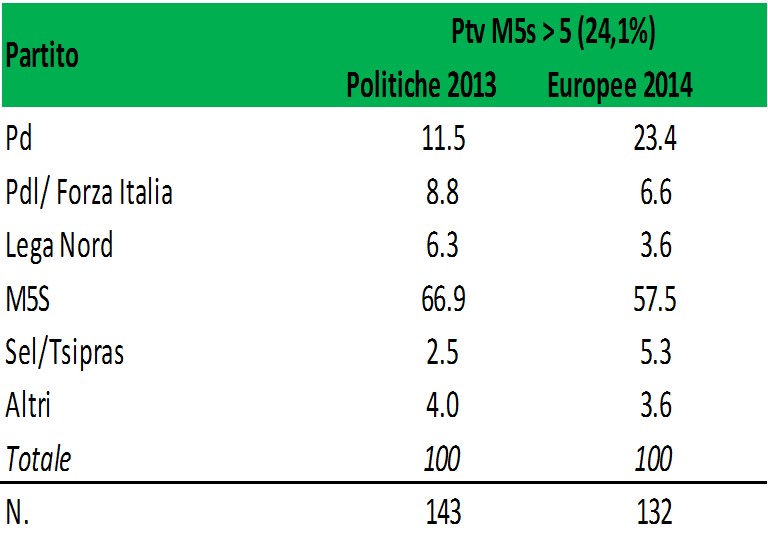

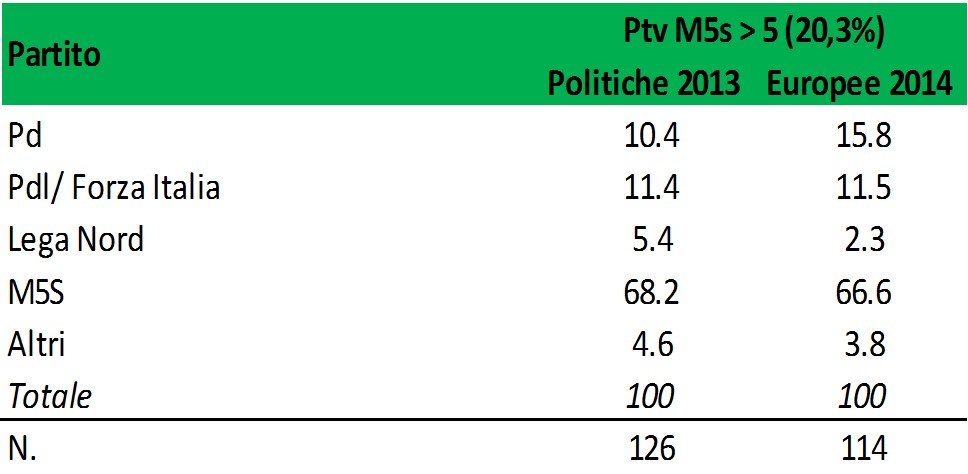

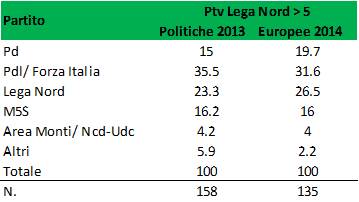

Cerchiamo di dare una risposta a queste domande attraverso un’analisi del potenziale elettorale del M5s così come misurato dalla già menzionata domanda sulla Ptv. Si tratta di una domanda utile per due motivi: innanzitutto ci permette di intercettare gli orientamenti dell’intero campione, dal momento che la quasi totalità degli intervistati accetta di rispondere a queste domande (mentre sulle intenzioni di voto ai partiti risponde solo una minoranza, il 62,7%); in secondo luogo, come si è appena visto, la Ptv ci permette di identificare –selezionando chi dà a un partito un punteggio alto– il potenziale elettorale di quel partito. Un dato particolarmente utile in una fase di forte volatilità elettorale come quella attuale. Il potenziale elettorale del M5s è pari al 24,1%, ossia una percentuale molto simile alle effettive intenzioni di voto (23,5%). Già questo primo dato ci dice che al momento il M5s sembra già aver raggiunto il massimo del suo potenziale, senza grandi e ulteriori potenzialità espansive. Ma chi sono questi potenziali elettori del M5s e come hanno votato in passato? Praticamente i due terzi sono elettori del M5s alle europee 2014 e il 58% circa sono elettori che già avevano votato il M5s alle politiche 2013. Il bacino potenziale del M5s è poi composto per il 23,4% da elettori del Pd alle europee contro il 6,6% di elettori di Forza Italia e il 3,6% di elettori leghisti. Se si considerano le elezioni politiche i dati sono simili, con un maggior equilibrio tra Pdl e Pd e una maggiore presa sugli elettori leghisti (vedi Tabella 3). Si conferma quindi che il movimento di Grillo ha una capacità di attrazione trasversale, anche se la maggior parte dei suoi consensi potenziali derivano da chi lo ha già votato in passato. In ogni modo, sembra forte la capacità attrattiva verso una parte degli elettori del Pd alle scorse europee. Ciò costituisce senza dubbio un campanello di allarme per il partito del premier Matteo Renzi.

Tab. 3 – Voto alle politiche 2013 e alle europee 2014 del bacino elettorale del M5s

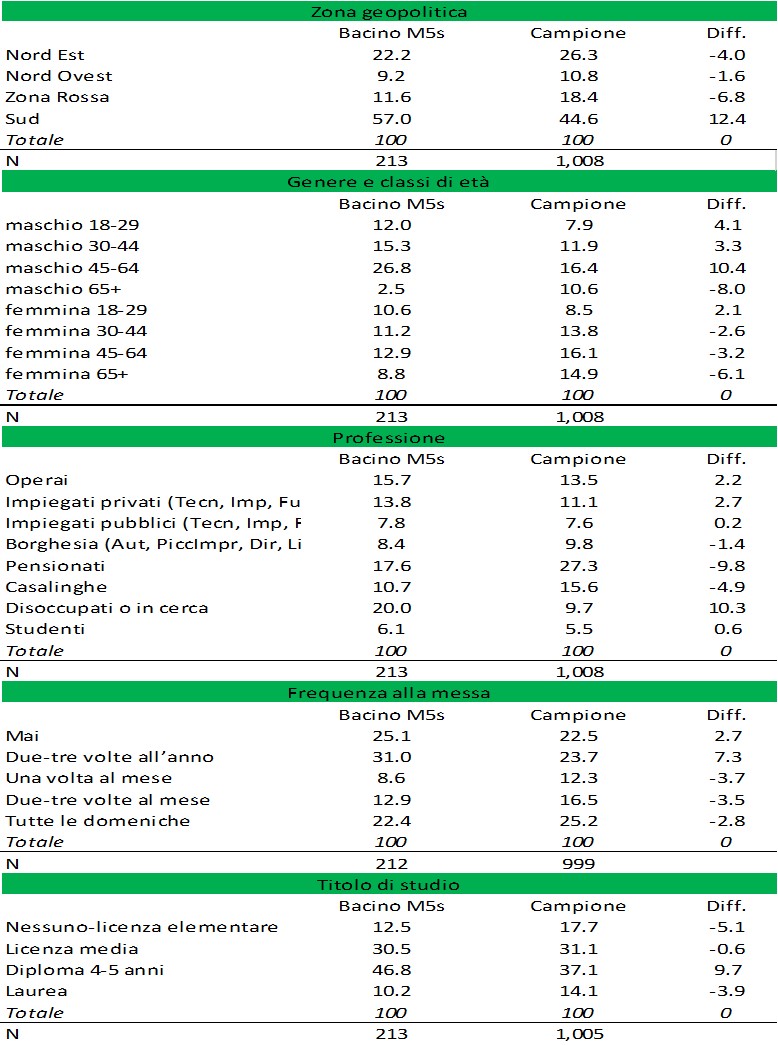

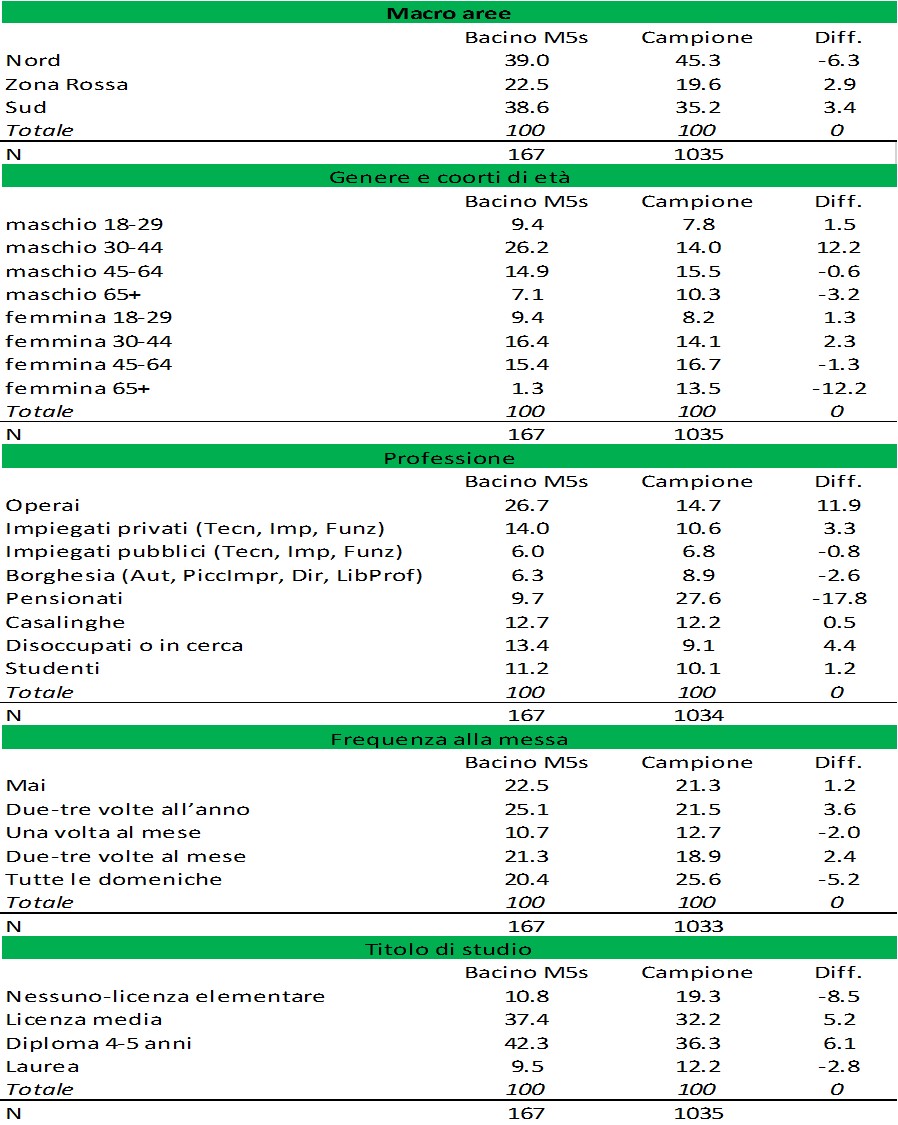

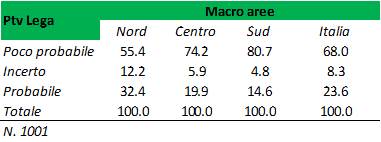

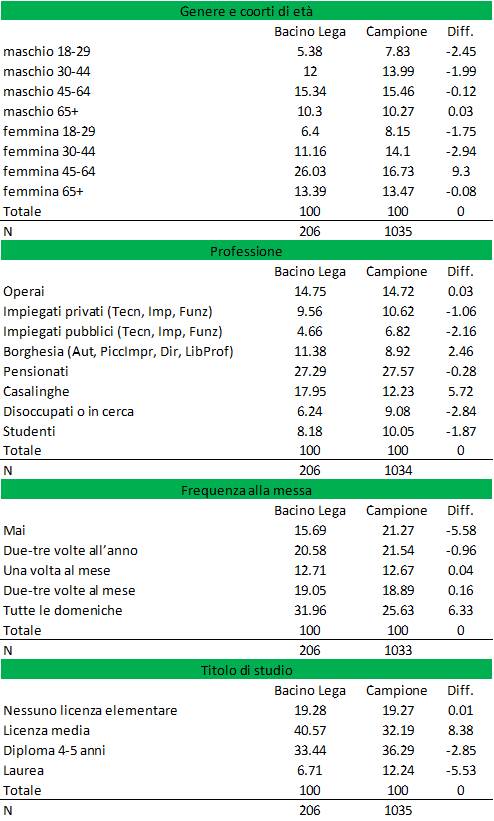

Vediamo adesso quali sono le caratteristiche sociodemografiche dei potenziali elettori del M5s (vedi Tabella 4). Una delle caratteristiche del successo del Movimento 5 Stelle alle politiche del 2013 era stata la sua forte trasversalità geografica [Maggini e De Lucia 2014]. Una trasversalità che veniva confermata dall’indagine del novembre 2014. Oggi, al contrario, questa trasversalità geografica si è fortemente ridimensionata: il potenziale elettorale del M5s è composto per il 57% da intervistati del Sud, contro il 31,4% del Nord (di cui 22,2% Nord Est e 9,2% Nord Ovest) e l’11,6% della “Zona Rossa”. Rispetto alla media nazionale, i potenziali elettori del M5s del Sud sono sovra-rappresentati di ben 12,4 punti percentuali, mentre quelli delle altre zone sono sottorappresentati. Si tratta di un elemento di forte discontinuità rispetto al passato. Se infatti in origine il M5s aveva attecchito soprattutto in Emilia-Romagna e nelle regioni settentrionali, poi con le regionali siciliane del 2012 e con le politiche del 2013 il M5s aveva nazionalizzato i suoi consensi “sfondando” anche al Sud. Oggi, al contrario, sembra che il trend si sia invertito e che l’elettorato potenziale del M5s sia entrato in una fase di “meridionalizzazione”.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche sociodemografiche, si tratta di un bacino in prevalenza maschile (56,5%) in perfetta continuità con quanto riscontrato nell’indagine del novembre 2014 e concentrato nella fascia d’età 45-64 (26,8%, ossia 10,4 punti sopra la media del campione). Quest’ultimo aspetto costituisce un ulteriore elemento di discontinuità rispetto al passato[2], quando il M5s era sovra-rappresentato solo tra i giovani e nelle fasce centrali di età fino ai 45 anni. Oggi gli elettori potenziali del M5s continuano a essere sotto-rappresentati rispetto alla media nazionale tra gli over 65 (sia uomini che donne), mentre tra i giovani il M5s risulta essere sovra-rappresentato in misura minore che tra gli uomini tra i 45 e i 64 anni di età. Tra le donne, invece, i potenziali elettori del M5s sono sovra-rappresentati solo nella fascia di età 18-29.

Se si osserva la collocazione professionale dei potenziali elettori del M5s, si nota che rispetto alla media nazionale risultano sovra-rappresentati gli operai, gli impiegati del settore privato e soprattutto i disoccupati (ben 11,9 punti sopra la media del campione). Rispetto all’indagine del novembre 2014, la crescita tra i disoccupati è stata notevole (dal 13,4% al 20%), mentre la percentuale ottenuta tra gli operai si è avvicinata alla media del campione: “solo” 2,2 punti sopra la media, quando a novembre la sovra-rappresentazione in questa categoria professionale era di ben 11,9 punti percentuali. La sotto-rappresentazione del bacino del M5s tra i pensionati e tra le casalinghe si pone invece in continuità con alcuni studi del passato, e si conferma quanto già registrato a novembre circa il venir meno della capacità di attrazione nei confronti del modo del lavoro autonomo e imprenditoriale, perdendo così la sua forte trasversalità in termini socio-professionali. Sempre in continuità con l’indagine del novembre 2014, i potenziali elettori del M5s sono sovra-rappresentati tra i diplomati e sotto-rappresentati tra chi non ha nessun titolo di studio o ha solo la licenza elementare e tra i laureati. Infine, sono sovra-rappresentati tra chi non va mai a messa o ci va solo 2-3 volte l’anno, mentre sono sotto-rappresentati tra chi frequenta più o meno assiduamente le funzioni religiose.

Tab. 4 – Caratteristiche sociodemografiche del bacino elettorale del M5s

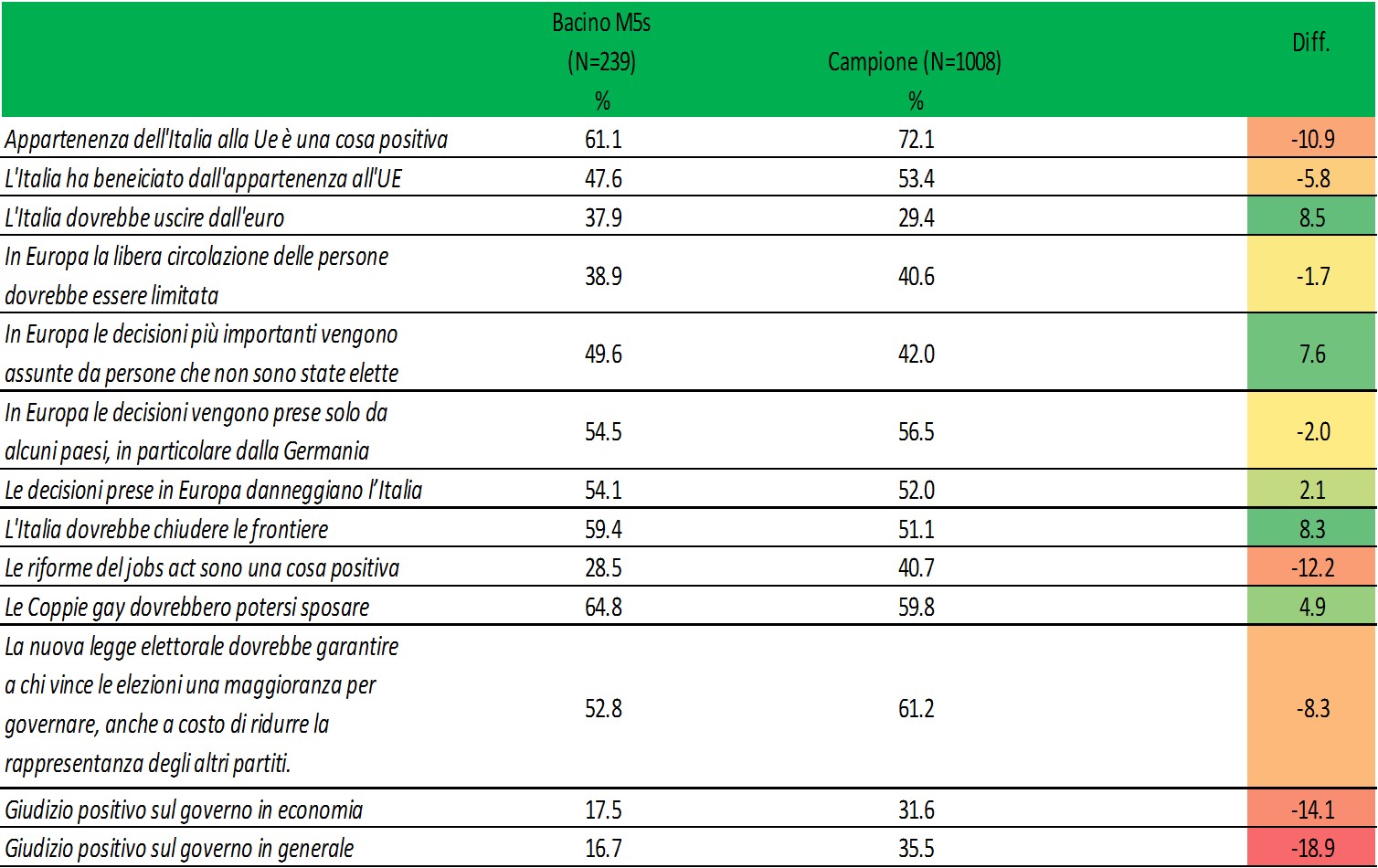

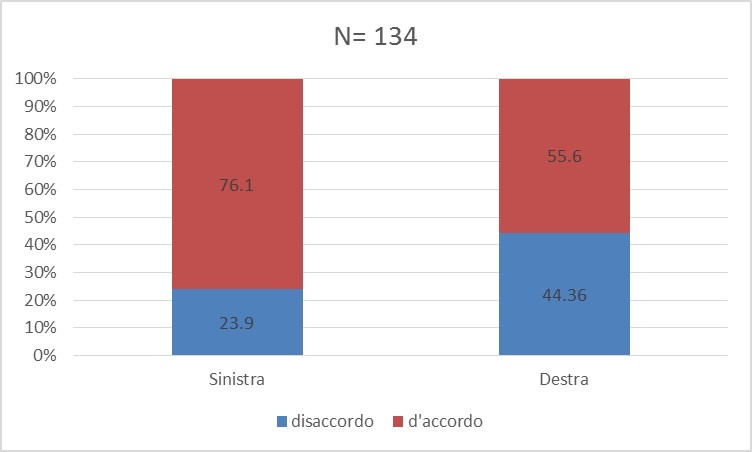

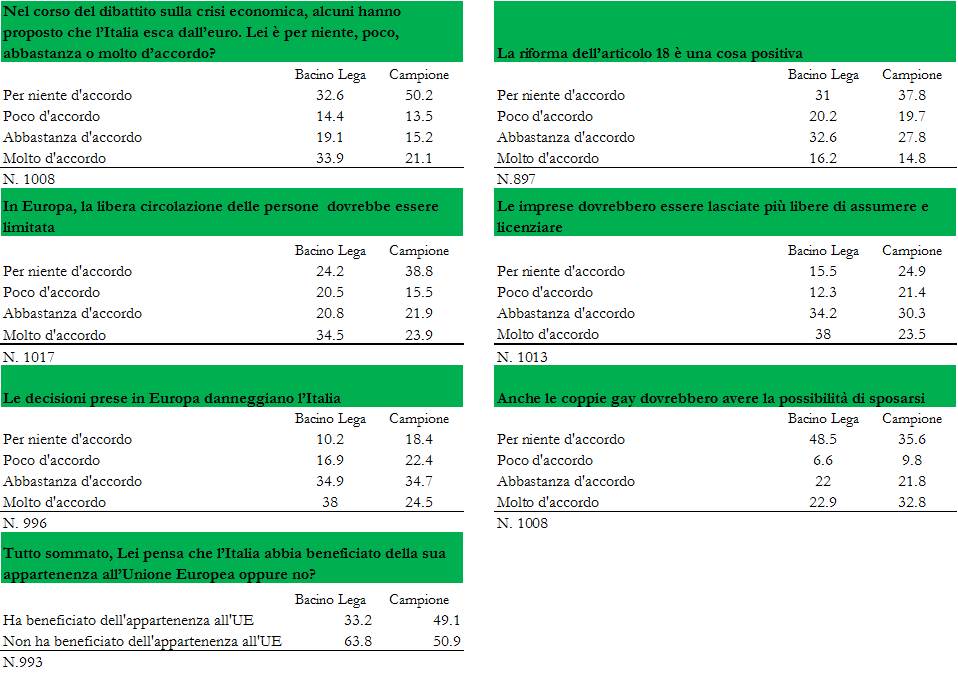

Per quanto concerne i temi del dibattito politico (vedi Tabella 5), emerge l’euroscetticismo del bacino del M5s rispetto al campione nazionale, ma non in maniera così evidente come ci si sarebbe potuti aspettare. Se infatti è vero che il 37,9% dei potenziali elettori del M5s sono favorevoli all’uscita dell’Italia dall’euro contro il 29,4% dell’intero campione (+8,5 punti percentuali), tuttavia si deve notare che la maggioranza degli elettori potenziali del M5s sono contrari (nonostante sia un tema su cui il M5s vuole indire un referendum). Nell’indagine del novembre 2014 il 55,8% del bacino del M5s era invece favorevole all’uscita dall’euro. L’euroscetticismo sembra quindi essersi fortemente attenuato nel bacino del M5s, come confermato dalla domanda se l’Italia abbia beneficiato della sua appartenenza all’UE: mentre a novembre il 61% circa del bacino potenziale del M5s sosteneva che l’Italia non ha beneficiato dell’appartenenza all’UE, oggi tale percentuale è scesa al 52,4% (anche se nell’intero campione il 53,2% ritiene che l’Italia abbia al contrario beneficiato dell’appartenenza alla UE). Non solo, se a novembre il 71% circa del bacino del M5s riteneva che le decisioni prese in Europa danneggiassero l’Italia, oggi ne sono convinti il 54,1%. Una percentuale simile a chi pensa tra gli elettori potenziali del M5s che in Europa le decisioni vengono prese solo da alcuni paesi come la Germania. Più netta la differenza rispetto alla media nazionale quando si prende in considerazione la critica nei confronti della tecnocrazia di Bruxelles: quasi la metà dei potenziali elettori del M5s ritiene che in Europa le decisioni più importanti vengono assunte da persone che non sono state elette, contro il 42% dell’intero campione. Se si considera la domanda sulla libera circolazione all’interno dell’Unione, si nota come il 61,1% del bacino elettorale potenziale del M5s, in linea con la media del campione, sia contrario ad una limitazione del trattato di Schengen. Nell’elettorato potenziale del M5s, a differenza di quello leghista, non si riscontra cioè un atteggiamento di chiusura nazionalista di natura pregiudiziale. E del resto ben il 61,1% degli elettori potenziali del M5s ritengono che in generale l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea sia una cosa positiva (anche se tale percentuale nell’intero campione è superiore di quasi 11 punti percentuali). L’euroscetticismo “grillino” sembra quindi essersi attenuato rispetto al passato e sembra poggiare più che altro su una critica (radicale) alle istituzioni dell’Unione Europea e alle sue politiche di austerità. Inoltre, si deve sottolineare che l’atteggiamento critico nei confronti dell’euro non è un elemento che accomuna l’intero elettorato potenziale del M5s se si considera l’auto-collocazione politica (vedi Figura 1). La stragrande maggioranza (86,5%) degli elettori potenziali del M5s di sinistra, infatti, sono contrari all’uscita dall’euro, mentre la maggioranza di quelli di destra (55,8%) sono d’accordo. Questo dato era già stato rilevato nell’indagine del novembre 2014 e rispetto ad allora la differenza tra i due tipi di elettorato (potenziale) “grillino” è addirittura aumentata. Si tratta cioè di un tema che divide nettamente la sua componente di sinistra da quella di destra.

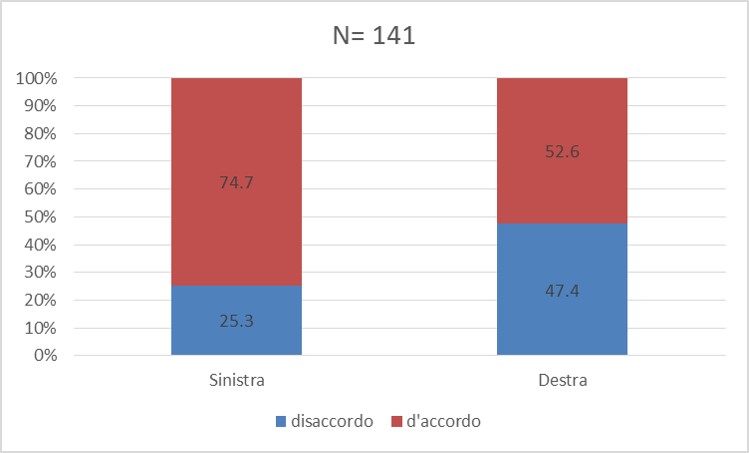

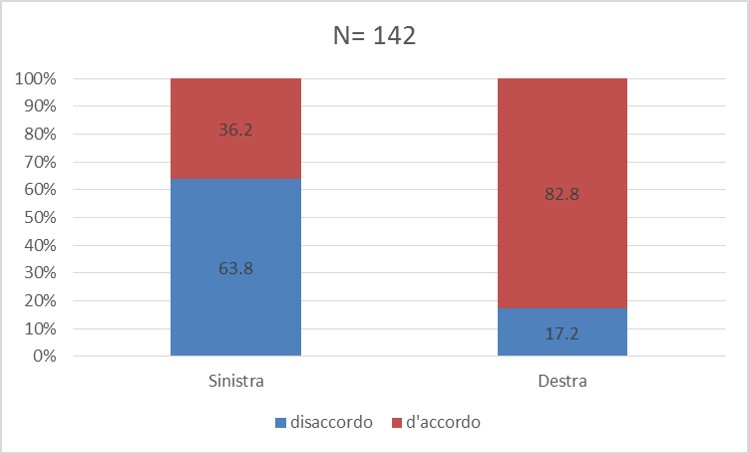

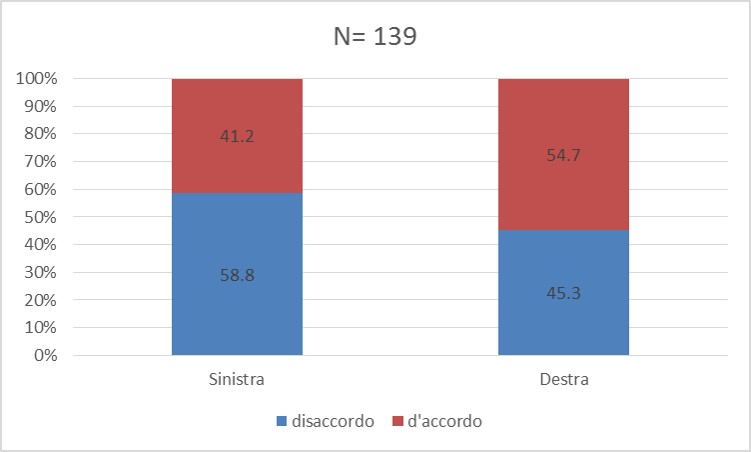

Per quanto riguarda gli altri temi, sui diritti civili l’atteggiamento è più aperto rispetto all’elettorato generale, con il 64,8% favorevole ai matrimoni gay (+4,9 punti rispetto alla media nazionale). Inoltre è un tema che trova il consenso maggioritario dei potenziali elettori del M5s, indipendentemente dalla loro collocazione politica (vedi Figura 2). Non solo il 74,7% dei potenziali elettori del M5s di sinistra sono favorevoli al matrimonio gay, ma lo è anche la maggioranza di quelli di destra (52,6%). Ancora una volta, il libertarismo sui temi cosiddetti etici rappresenta il minimo comun denominatore del bacino elettorale del M5s come dimostrato da altri studi. Nel bacino del M5s prevalgono invece gli atteggiamenti negativi nei confronti dell’immigrazione: ben il 59,4% pensa che l’Italia debba chiudere le frontiere, con una sovra-rappresentazione di 8,3 punti rispetto alla media dell’intero campione. Come con l’euroscetticismo, anche la questione dell’immigrazione è un potenziale elemento di divisione dell’elettorato “grillino”, con la sua componente di destra (vedi Figura 3) che si dimostra in stragrande maggioranza favorevole a una chiusura delle frontiere contro l’immigrazione extra-comunitaria (82,8%), mentre la componente di sinistra è nettamente contraria (63,8%).

Infine, fortemente negativo è il giudizio degli elettori potenziali del M5s nei confronti del governo Renzi, nettamente al di sopra della media nazionale. Tra gli elettori potenziali del M5s, infatti, solo il 17,5% dà un giudizio positivo sulla gestione dell’economia da parte del governo (14,1 punti sotto la media) e solo il 16,7% dà un giudizio positivo sull’operato del governo in generale (ben 18,9 punti sotto la media). Così come le riforme del Jobs act sono approvate dal 28,5% dei “pentastellati” contro il 40,7% dell’intero campione. Solo i principi contenuti nella nuova legge elettorale trovano il favore della maggioranza degli elettori potenziali del M5s (52,8%), anche se ben al di sotto del consenso riscosso da questo tema nell’intero campione (61,2%).

Tab. 5 – Atteggiamento del bacino elettorale del M5s sui principali temi del dibattito politico

Fig. 1– Composizione dell’elettorato potenziale del M5s tra gli intervistati di sinistra e di destra, secondo il giudizio sull’uscita dell’Italia dall’euro

Fig. 2 – Composizione dell’elettorato potenziale del M5s tra gli intervistati di sinistra e di destra, secondo il giudizio sui matrimoni gay

Fig. 3 – Composizione dell’elettorato potenziale del M5s tra gli intervistati di sinistra e di destra, secondo il giudizio sulla chiusura delle frontiere per impedire l’immigrazione extra-comunitaria

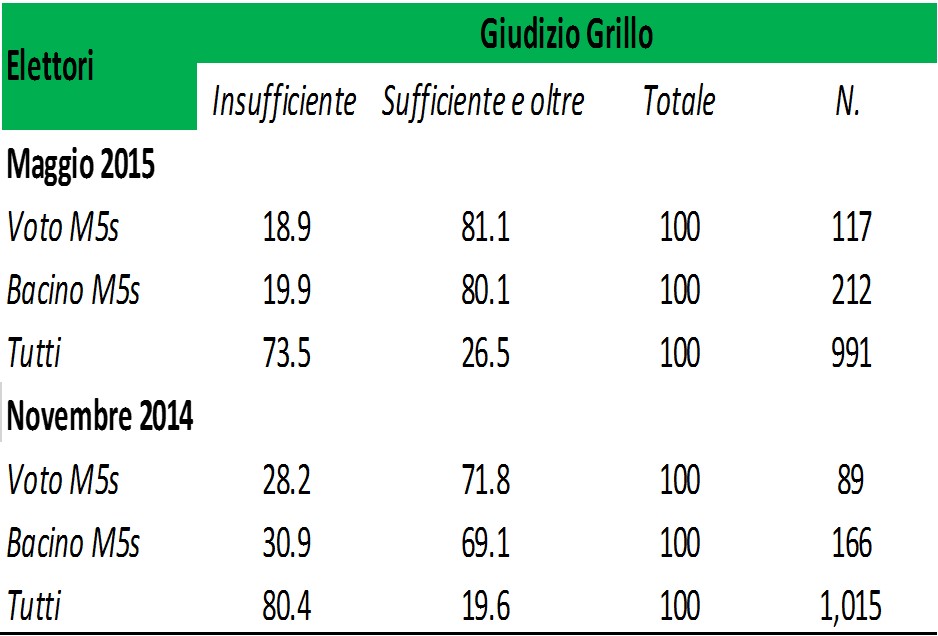

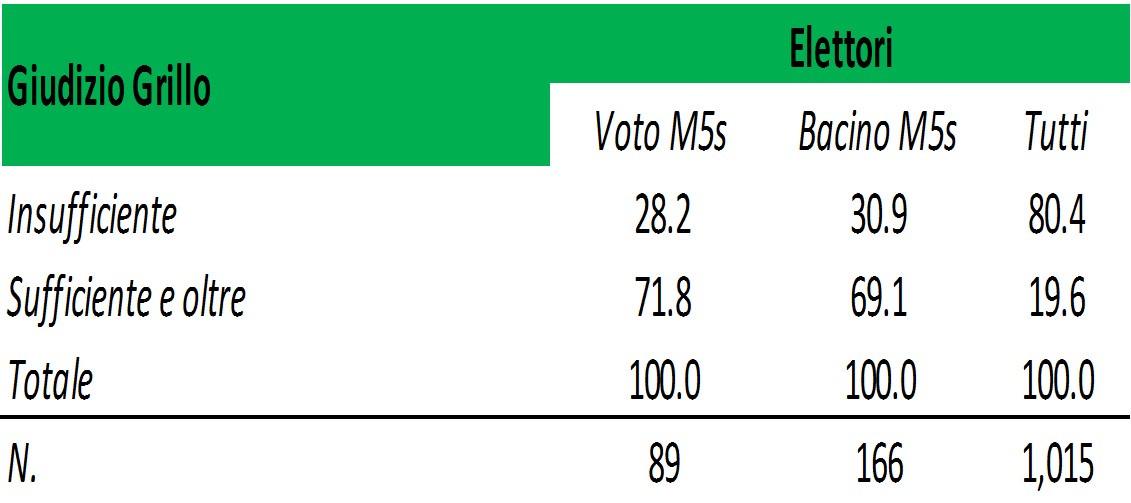

Passando infine dalle issues ai giudizi sui leader, è interessante vedere come è percepito il leader carismatico e fondatore del movimento, ossia Beppe Grillo, dal suo elettorato (potenziale ed effettivo). La Tabella 6 mostra come i giudizi positivi siano nettamente la maggioranza (mentre nell’intero campione nazionale il 73,5% dà un voto insufficiente a Grillo). Rispetto a novembre, i giudizi positivi nel bacino del M5s sono aumentati dal 69,1% all’80,1%, mentre quelli negativi sono scesi dal 30,9% al 19,9%. E se si considerano le effettive intenzioni di voto, il dato è simile. La leadership di Grillo, dopo un momento di appannamento, è tornata ad essere quasi indiscussa tra i suoi elettori e anche nell’intero campione si è registrato un miglioramento, pur rimanendo come si è detto largamente maggioritari i giudizi negativi.

Tab. 6 – Giudizi su Beppe Grillo all’interno dell’elettorato (potenziale ed effettivo) del M5s e nell’intero campione

In conclusione, l’analisi fin qui condotta mostra come il bacino elettorale del M5s presenti, accanto ai tratti di continuità con il (recente) passato, anche degli elementi di discontinuità. In particolare, il potenziale elettorale del movimento di Grillo sembra concentrarsi tra la popolazione maschile di mezza età, meridionale, non inserita nel mercato del lavoro, con un titolo di istruzione né troppo elevato né troppo basso, lontana (se non disgustata) dalla politica e fuori dalle tradizionali categorie di destra e di sinistra, con opinioni contrastanti a seconda dell’auto-collocazione politica per ciò che concerne alcune tematiche come l’Europa e l’immigrazione, ma accomunate da un atteggiamento fortemente negativo nei confronti del governo Renzi e dalla fiducia nel leader carismatico Grillo. Si tratta cioè di un’area sempre più caratterizzata dalla “perifericità”, colpita dalla crisi economica e su cui il M5s fa leva raccogliendo un voto (potenziale) di protesta contro il governo.

[1] Il valore di 5 viene considerato “incerto”, mentre le risposte tra 0 e 4 rientrano nella categoria del “poco probabile”.

[2] Si veda Maggini [2013].

Riferimenti bibliografici

Biorcio, R. (2013), “La sfida del Movimento 5 stelle.” In: Voto amaro. Disincanto e crisi economica nelle elezioni del 2013. Ed. ITANES. Bologna: Il Mulino, 107-119.

van der Eijk, Cees and Franklin, Mark N., (eds.) (1996), Choosing Europe? The European Electorate and National Politics in the Face of the Union. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.

van der Eijk, C., van der Brug, W., Kroh, M. and Franklin, Mark N. (2006), “Rethinking the Dependent Variable in Voting Behavior: On the Measurement and Analysis of Electoral Utilities.” Electoral Studies 25, No. 3, 424-447.

Maggini, N. (2013), Il bacino del Movimento 5 Stelle: l’economia divide, il libertarismo e l’ambientalismo uniscono, in L. De Sio and N. Maggini (eds.), Crisi e Rimobilitazione. Gli italiani, la politica, i partiti nelle indagini campionarie del CISE (2011-2012), Dossier CISE n. 2, Roma, Centro Italiano di Studi Elettorali, pp. 67-73.

Maggini, N. (2013), Il bacino del Movimento 5 Stelle: molti giovani adulti che lavorano, e soprattutto diplomati, in L. De Sio and N. Maggini (eds.), Crisi e Rimobilitazione. Gli italiani, la politica, i partiti nelle indagini campionarie del CISE (2011-2012), Dossier CISE n. 2, Roma, Centro Italiano di Studi Elettorali, pp. 63-66.

Maggini, N. (2014), Understanding the Electoral Rise of the Five Star Movement in Italy, in “Czech Journal of Political Science”, Vol. XXI, Issue 1, pp. 37-59.

Maggini, N. and De Lucia, F. (2014), Un successo a 5 stelle, in A. Chiaramonte and L. De Sio (eds.), Terremoto elettorale, Bologna, Il Mulino, pp. 173-201.