Pubblicato su Il Sole 24 Ore del 3 settembre

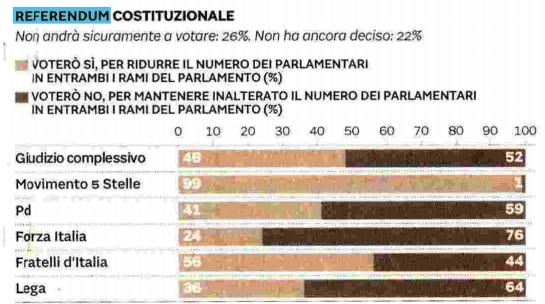

Sono due le regioni in cui il risultato del voto del 20-21 Settembre è del tutto incerto. Una è la Toscana che abbiamo analizzato il 1 Settembre. L’altra è la Puglia. Secondo le stime del sondaggio Winpoll-CISE Raffaele Fitto, candidato di tutto il centrodestra, e già governatore tra il 2000 e il 2005, raccoglie il 39,6 % delle intenzioni di voto contro il 38,2% del presidente uscente Michele Emiliano (Figura 1). Una differenza statisticamente insignificante. Seguono Antonella Laricchia del M5s con il 15,9% e Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva, +Europa, e Verdi, con il 4,7%.

Fig. 1 – Intenzioni di voto ai candidati e liste

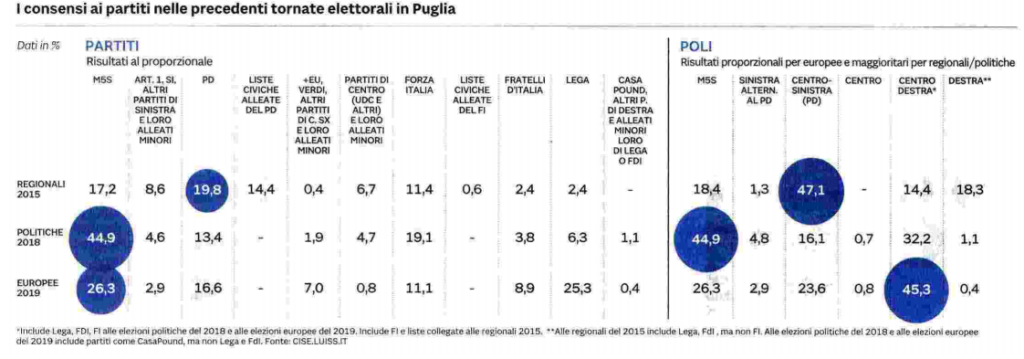

Per Emiliano è una corsa in salita. A differenza di altri governatori uscenti che si sono ricandidati, Zaia, De Luca, Toti, il Covid non sembra averlo avvantaggiato veramente. Né può sfruttare un giudizio particolarmente favorevole sull’operato della sua amministrazione. Infatti ne danno una valutazione molto o abbastanza positiva solo il 46% degli intervistati (Figura 2). Rispetto a cinque anni fa, quando conquistò il suo primo mandato, il quadro è cambiato nettamente. Allora aveva vinto con il 47,1%, sostenuto da una coalizione che comprendeva tutti i partiti del centrosinistra (tranne Verdi e l’Altra Puglia) e aveva preso complessivamente il 48,3% dei voti proporzionali (Figura 3). Per di più il centrodestra era diviso. Infatti, Forza Italia e Noi Con Salvini appoggiarono Adriana Poli Bortone che prese il 14,4%, mentre Fratelli d’Italia presentò come candidato presidente Francesco Schittulli che raccolse il 18,3%. Oggi invece la situazione si è ribaltata: il centrodestra è unito e il centrosinistra è diviso con Italia Viva e + Europa che hanno deciso di non appoggiare il presidente uscente. Un po’ per questo motivo ma soprattutto per il declino del Pd e della sinistra in generale le liste che lo sostengono valgono oggi solo il 35,3 %.

Fig. 2 – Operato del governo regionale

Fig. 3 – Trend elettorali in Puglia nelle ultime tornate elettorali

Eppure la partita è aperta. In un sondaggio fatto da Winpoll a Giugno di questo anno la situazione per Emiliano era peggiore. Allora il vantaggio di Fitto era di quasi cinque punti percentuali. Oggi sembra che si sia ridotto a 1,4 come abbiamo già fatto notare. A quell’epoca non erano state ancora decise né liste né candidature. E si sa quanto le une e le altre siano importanti in una competizione locale, soprattutto al Sud. Emiliano ha dalla sua parte ben 15 liste. Una cosa indecente consentita da una legge elettorale su questo punto sbagliata. C’è di tutto: Pd, Sinistra alternativa, Democrazia Cristiana, Liberali, Partito animalista, Partito del Sud, Pensionati e invalidi, Sud indipendente Puglia e così via. Tante liste uguale tanti candidati. Ogni lista è una rete acchiappa-voti. E qui sta forse la ragione della rimonta. Messe insieme, le 14 liste civiche (che civiche non sono) fanno il 18,6% dei consensi. Complessivamente pesano più del Pd (16,7%). Fatta la somma di tutto si arriva a quel 35,3% citato sopra che rappresenta la base elettorale di partenza di Emiliano. Per arrivare al 38,2% di cui viene accreditato dal nostro sondaggio occorre ipotizzare che ci sia una quota di elettori che votano lui senza passare da nessuna delle liste che lo appoggiano.

A differenza di Emiliano, Fitto ha fatto una scelta molto più parsimoniosa in termini di liste a lui collegate. Appena 5, di cui solo una ‘La Puglia domani’ può essere considerata civica. Le altre sono Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Nuovo Psi-Udc. Tutte insieme queste liste sono stimate al 40,9%, vale a dire 5,6 punti percentuali più delle liste a sostegno di Emiliano (35,3%). Fitto quindi può contare su uno zoccolo più ampio di quello del suo rivale. La differenza si era già manifestata nettamente alle europee dello scorso anno quando il centrodestra aveva ottenuto il 45,3% dei voti contro il 23,6 del centrosinistra (Figura 3).

Alla fine la partita verrà decisa dagli incerti e dal comportamento degli elettori dei due terzi incomodi, cioè di chi dichiara oggi di voler votare Laricchia o Scalfarotto. È certo che un accordo tra Emiliano e il M5s o Italia Viva avrebbe incrementato notevolmente le sue prospettive di vittoria. In assenza, sia Emiliano che Fitto possono sperare nel voto disgiunto. È possibile che alcuni degli elettori che oggi dichiarano di voler votare Laricchia o Scalfarotto decidano nelle urne di esprimere un ‘voto utile’ a influenzare la scelta tra i due candidati più competitivi.

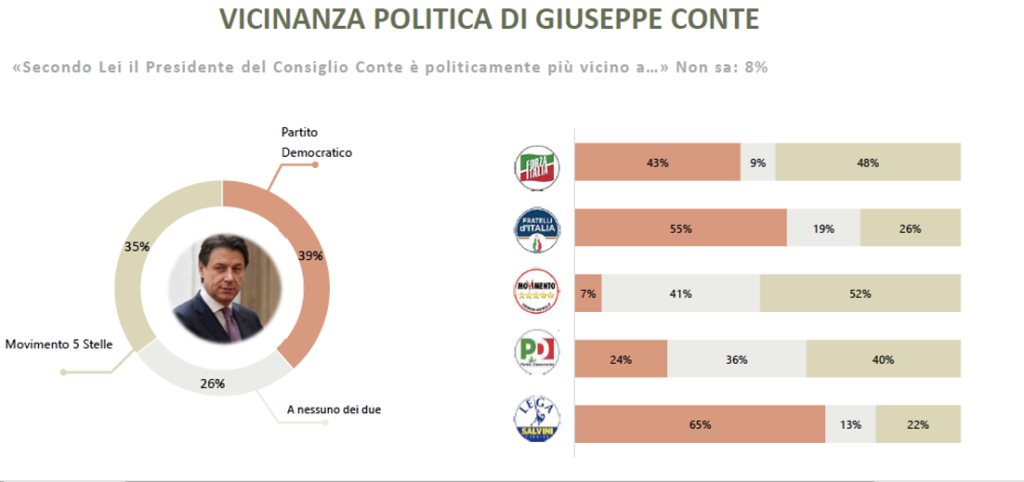

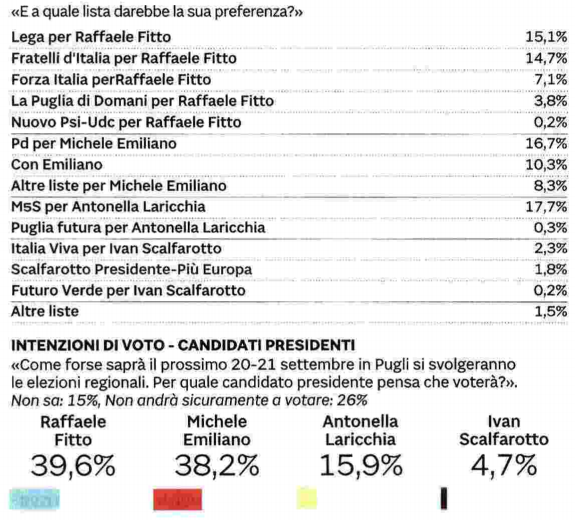

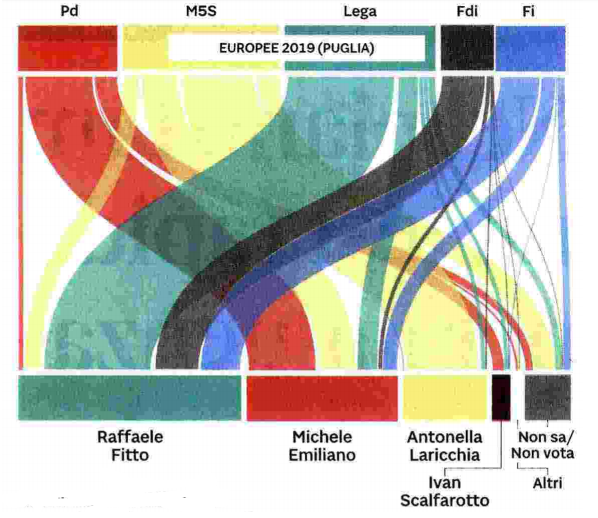

È difficile stimare quanti lo faranno. Un indizio al riguardo ci viene dalla analisi dei flussi tra il voto espresso alle europee dello scorso anno e l’intenzione di voto dichiarata oggi (Figura 4). Per Emiliano hanno detto di voler votare il 72% degli elettori del Pd. Questo è un dato relativamente basso ed è un suo punto di debolezza. In confronto De Luca in Campania ne mobilita l’89% e Giani in Toscana l’87%. Lo stesso Fitto mobilita l’86% degli elettori del suo partito, Fdi. Però Emiliano dimostra di avere un appeal più trasversale. Attira il 25% di chi ha votato M5s alle europee (contro l’11% di Fitto e il 15% di Giani) cui si aggiungono il 23% degli elettori di Forza Italia, il 14% della Lega e anche un piccolo ma non insignificante 8% che viene da Fdi. È questa sua capacità di attrazione, che non può essere paragonata a quella di De Luca ma che gli assomiglia, a rendere la sua candidatura competitiva. Da qui al 21 Settembre si vedrà se questo fattore genererà una quota sufficiente di voto disgiunto tale da permettergli di vincere. Ma certo Fitto non sta a guardare.

Fig. 4 – Flussi di voto tra europee e regionali

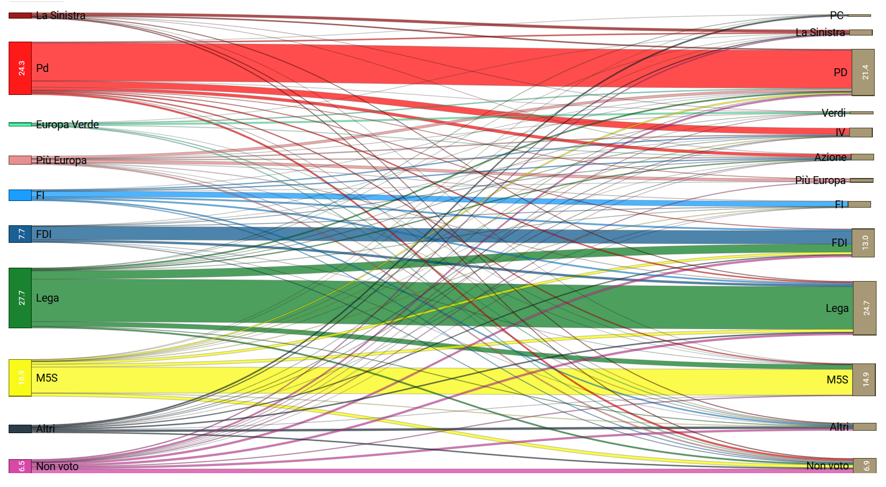

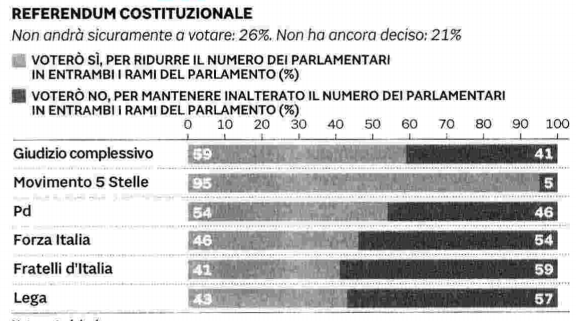

Infine il referendum sul taglio dei parlamentari. I Sì prevalgono sui No: 59 a 41% (Figura 5). Più o meno come nelle altre regioni oggetto dei nostri sondaggi (con l’eccezione della Toscana). Ma solo tra gli elettori del Pd e quelli del M5s i Sì sono in maggioranza. In tutti i partiti del centrodestra non è così. La sensazione è che nell’elettorato dei partiti di opposizione stia prendendo sempre più piede l’idea di usare questo referendum per indebolire il governo o ‘punire’ il M5s. È la ‘sindrome Renzi 2016’.

Fig. 5 – Il referendum costituzionale

Nota metodologica

Soggetto committente: Sole 24 Ore – Cise. Soggetto realizzatore: Winpoll – Cise. Periodo di realizzazione interviste: 28 agosto-1 settembre 2020. Popolazione di riferimento: popolazione pugliese, maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentata per sesso, età, comuni capoluogo e non, proporzionalmente all’universo della popolazione pugliese. Metodo di campionamento: stratificato per provincia, comuni capoluogo e non, casuale ponderato per genere, fasce di età e voto alle ultime europee. Metodologia delle interviste: mista. Numero di interviste: 1000: 500 cati-cami (3059 rifiuti), 500 cawi. Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,4%.