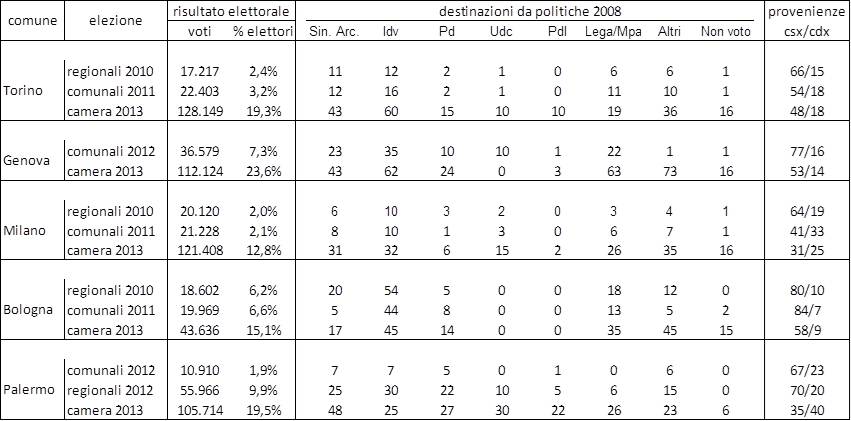

di Aldo Paparo

All’interno del sondaggio dell’Osservatorio Politico del CISE abbiamo inserito una batteria di domande su specifiche policy issues. In particolare, abbiamo chiesto a nostri rispondenti quanto fossero d’accordo con alcune affermazioni su vari ambiti tematici. Presentiamo qui i risultati osservati.

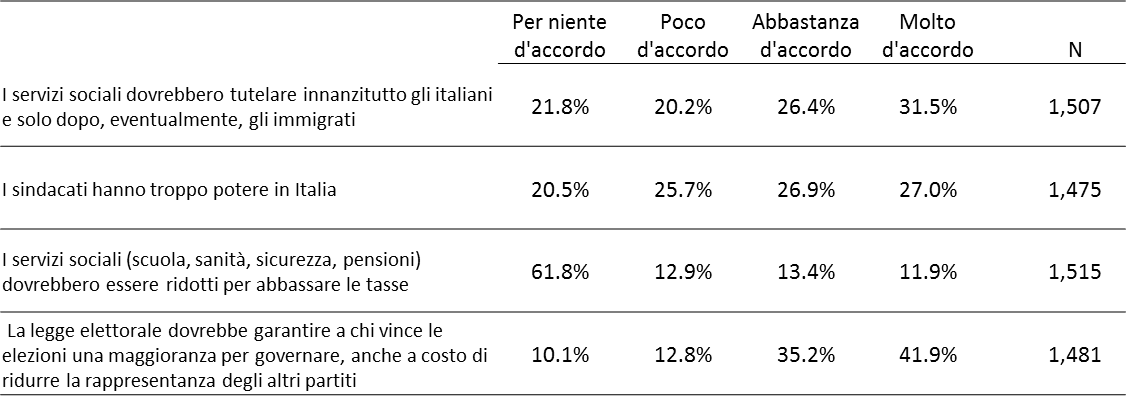

Come si può vedere nella tabella 1, gli italiani si dimostrano molto favorevoli ad una riforma elettorale in senso maggioritario. Il 77% dei rispondenti, infatti, si dichiara molto o abbastanza d’accordo con l’idea di garantire a chi vince una maggioranza parlamentare anche a costo di ridurre la proporzionalità.

Dalle risposte alle altre domande, emerge un quadro alquanto controintuitivo. Se da una parte il 62% non è per niente d’accordo con una riduzione dei servizi finalizzata ad abbassare la pressione fiscale, vi è una maggioranza che pensa che i sindacati abbiano oggi troppo potere in Italia (54%) e che i servizi sociali dovrebbero tutelare gli italiani prima e solo dopo, eventualmente, gli immigrati (58%).

Tab. 1 – Grado di accordo con le diverse affermazioni nel sondaggio CISE-OP dell’autunno 2013

In effetti è un puzzle che lo stesso campione sia da una parte molto tradizionalmente “di sinistra” sul trade-off servizi/tasse, ma poi manifesti simpatie antisindacali e un marcato welfare chauvinism. A questo punto è interessante indagare come si compongano dal punto di vista ideologico le maggioranze osservate. Quindi abbiamo utilizzato la domanda circa l’autocollocazione sull’asse sinistra/destra dei rispondenti per analizzare maggiormente in profondità le risposte alle issues.

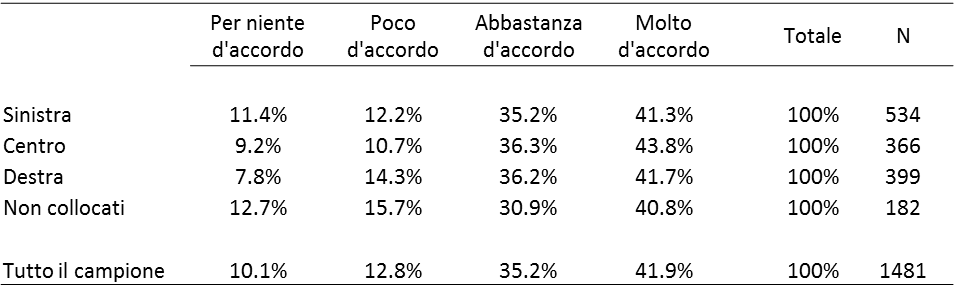

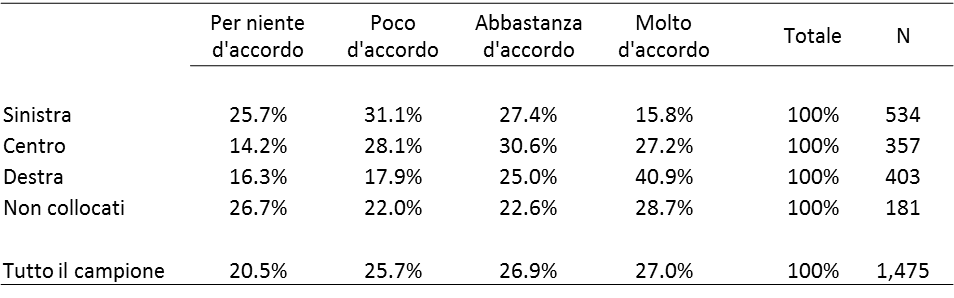

Iniziando dalla tabella 2, relativa alla legge elettorale, possiamo notare una notevole stabilità lungo l’asse sinistra-destra. Infatti il grado di accordo complessivo (molto + abbastanza) è superiore ai tre quarti degli elettori sia per quelli di sinistra, che che per quelli di destra. Fra gli elettori di centro sono addirittura l’80% quelli favorevoli ad una legge elettorale majority assuring. Ciò è piuttosto strano se si pensa che proprio i partiti del centro sono i più strenui sostenitori della proporzionale. Anche fra quanti non si sono collocati sull’asse si registra una maggioranza schiacciante, seppur leggermente inferiore alle altre categorie (72% di accordo totale).

Tab. 2 – Grado di accordo con l’affermazione “La legge elettorale dovrebbe garantire a chi vince le elezioni una maggioranza per governare, anche a costo di ridurre la rappresentanza degli altri partiti” per autocollocazione ideologica dei rispondenti

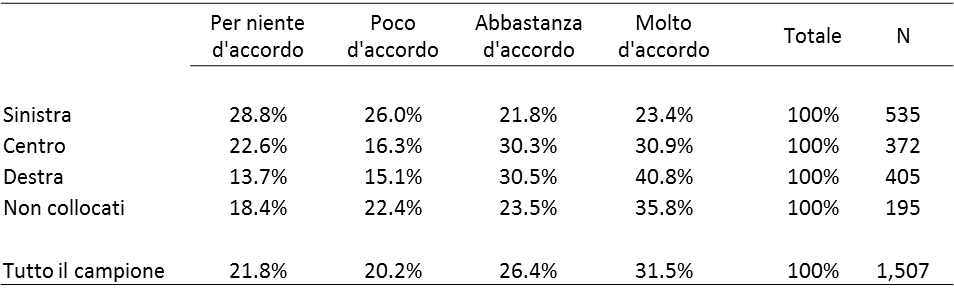

Veniamo ora alla questione della riduzione dei servizi per poter abbassare le tasse. Qui è ragionevole aspettarsi una notevole varianza a seconda dell’ideologia. In effetti la tabella 3 mostra una certa variabilità e in linea con le aspettative: gli elettori di destra sono maggiormente favorevoli.

Però ciò avviene in misura assai lieve. Infatti, anche all’interno di questo favorevole settore, l’accordo complessivo raggiunge appena un terzo del totale, mentre comunque quanti si dichiarano per niente d’accordo sono la maggioranza assoluta (54%).

In sintesi vi è quindi per la destra una decina di punti in più verso l’accordo (e in meno verso il disaccordo) rispetto a sinistra e centro (che sono molto simili fra loro); con i non collocati in posizione intermedia fra destra e centro-sinistra. Si tratta comunque di divergenze assai limitate per quello che dovrebbe essere il trade-off centrale della competizione fra destra e sinistra nelle contemporanee democrazie post-industriali.

Tab. 3 – Grado di accordo con l’affermazione “I servizi sociali (scuola, sanità, sicurezza, pensioni) dovrebbero essere ridotti per abbassare le tasse” per autocollocazione ideologica dei rispondenti

Sulle ultime due questioni, quella relativa all’eccessivo potere dei sindacati e quella circa la necessità di tutelare gli italiani prima, si osserva maggiore varianza incrociando con l’ideologia dei rispondenti.

In particolare, sui sindacati vi sono oltre venti punti di differenza fra l’accordo totale degli elettori di destra (66%) e di quelli di sinistra (43%). In posizione intermedia i rispondenti collocatisi al centro (58%) e quanti non hanno voluto collocarsi (54%).

Ancor più sensibile il divario circa i servizi per gli italiani prima e solo dopo per gli immigrati. Sono oltre 25 i punti di differenza fra l’accordo degli elettori di destra (71%) e quello degli elettori di sinistra (45%). Di nuovo simili fra loro e mediani rispetto alle estremità dell’asse sono gli accordi per gli elettori di centro (61%) e i non collocati (58%)

Comunque resta il fatto che anche in questi due casi maggiormente influenzati da fattori ideologici, si ha una larga porzione (sempre superiore al 40%) dell’elettorato di sinistra, quello in teoria più ostile a tali affermazione, che in realtà si dimostra più favorevole di quanto non ci si sarebbe potuto attendere.

Tab. 4 – Grado di accordo con l’affermazione “I sindacati hanno troppo potere in Italia” per autocollocazione ideologica dei rispondenti

Tab. 5 – Grado di accordo con l’affermazione “I servizi sociali dovrebbero tutelare innanzitutto gli italiani e solo dopo, eventualmente, gli immigrati” per autocollocazione ideologica dei rispondenti

Questo sembra essere il principale tratto comune che si delinea nei dati presentati. L’elettorato italiano sembra piuttosto compatto, al di là delle diverse caratterizzazioni ideologiche. La maggioranza assoluta degli elettori di destra è contraria a mettere in discussione i benefici del welfare state, così come nella sinistra è molto forte il welfare chauvinism. Al venire meno della sicurezza economica, per via della perdurante crisi, sembra emergere quindi una generalizzata tendenza che abbraccia l’intero asse sinistra-destra a non includere piuttosto che a rinunciare a qualcosa.

Questo sembra essere il principale tratto comune che si delinea nei dati presentati. L’elettorato italiano sembra piuttosto compatto, al di là delle diverse caratterizzazioni ideologiche. La maggioranza assoluta degli elettori di destra è contraria a mettere in discussione i benefici del welfare state, così come nella sinistra è molto forte il welfare chauvinism. Al venire meno della sicurezza economica, per via della perdurante crisi, sembra emergere quindi una generalizzata tendenza che abbraccia l’intero asse sinistra-destra a non includere piuttosto che a rinunciare a qualcosa.