Cinque anni fa, i risultati delle elezioni comunali di Messina sorpresero più di un osservatore. La vittoria al ballottaggio del candidato di centro-sinistra, Felice Calabrò, contro Renato Accorinti, vera sorpresa del primo turno, sembrava scontata, ma quest’ultimo ribaltò i pronostici e ottenne un clamoroso successo (si vedano i dati in Emanuele 2013).

Cosa è successo al primo turno delle elezioni comunali di Messina dello scorso 10 giugno? Anche in questo caso, non sono mancate le sorprese: il sindaco uscente Accorinti non è riuscito ad arrivare al ballottaggio, che vedrà sfidarsi il candidato di centro-destra, Dino Bramanti, e Cateno De Luca, consigliere regionale UDC. Inoltre, nessuna delle liste a sostegno di quest’ultimo ha superato la soglia di sbarramento prevista (si veda Riggio 2018a), e questo vuol dire che, in caso di vittoria, De Luca non avrà neppure un consigliere della sua coalizione eletto, e dovrà ottenere l’appoggio di consiglieri comunali eletti con liste collegate ad altri candidati sindaco[1]. Si tratterebbe di una situazione certamente molto particolare sia per gli studiosi che per i cittadini messinesi. Ricordiamo che Messina ricade tra le città in cui, almeno teoricamente, i candidati sindaco al ballottaggio potrebbero andare “a caccia delle seconde preferenze”, cioè in cui la competizione tra Bramanti e De Luca dovrebbe essere relativamente aperta (Emanuele e Marino 2018).

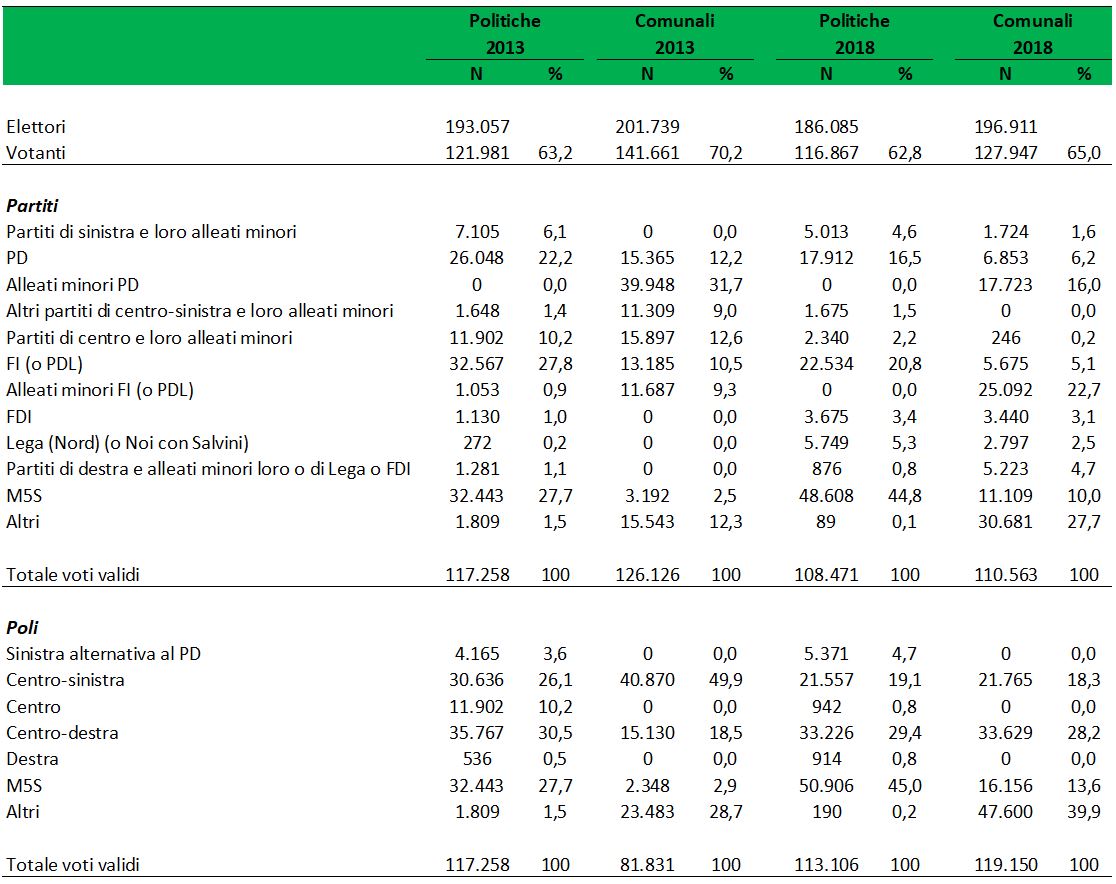

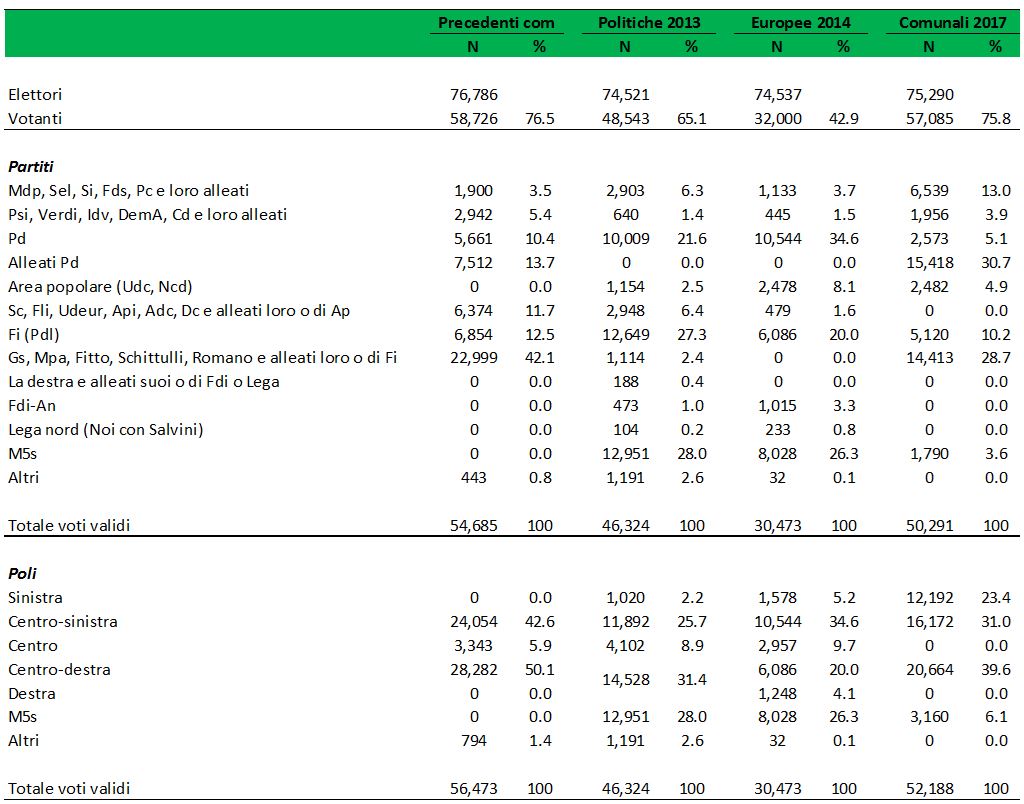

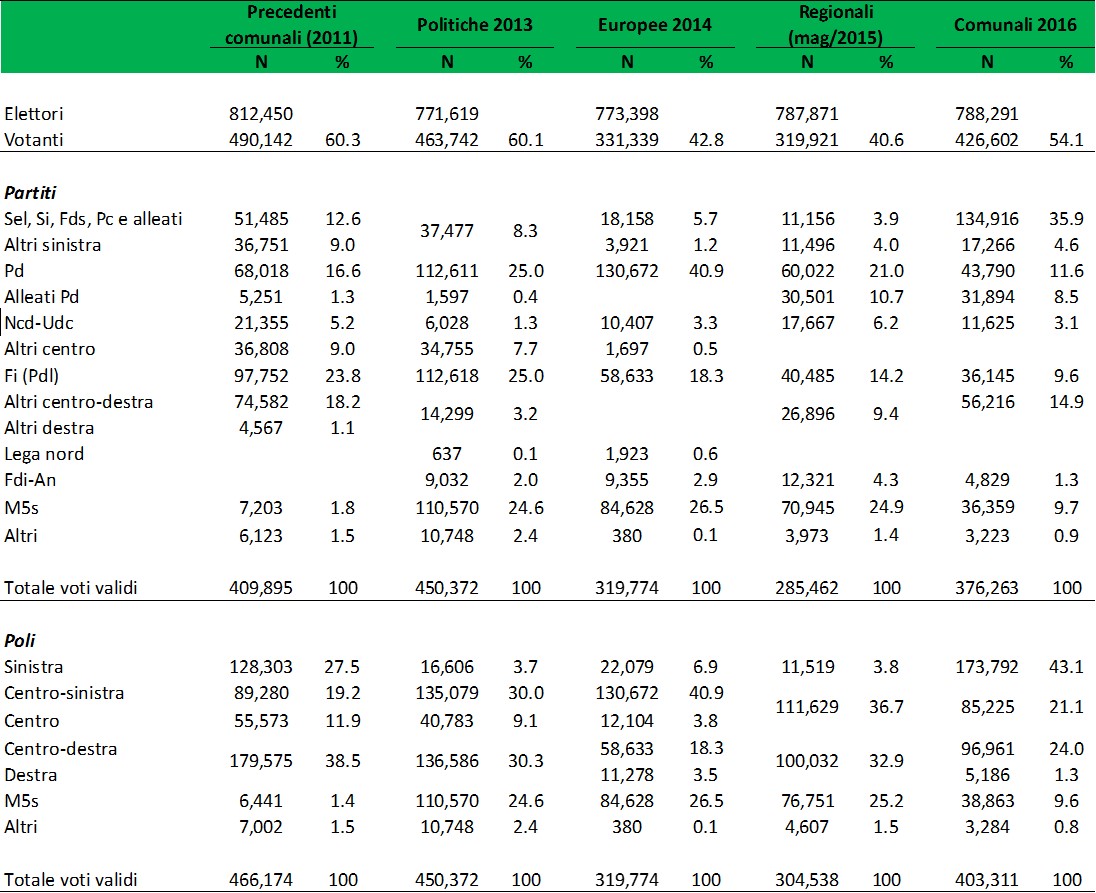

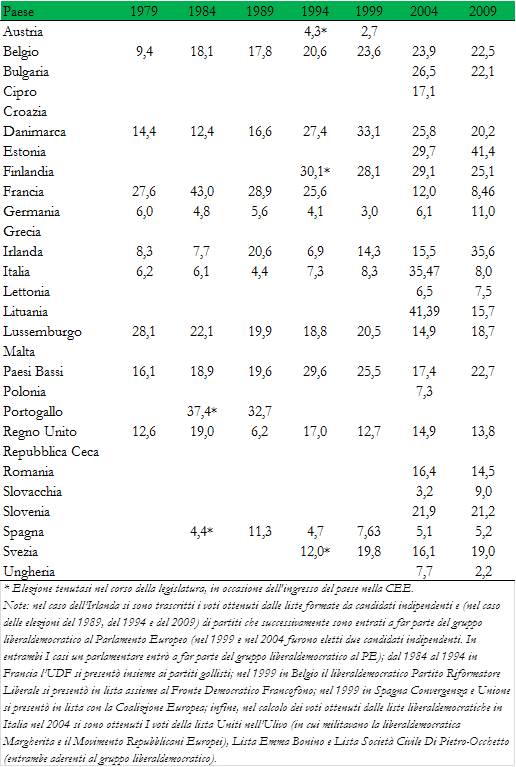

Passiamo al risultato dei partiti e delle coalizioni. La Tabella 1 qui sotto riporta le percentuali di voto ottenute dai principali partiti e dalle principali coalizioni nelle comunali 2013 e 2018 e nelle politiche 2013 e 2018. Ovviamente, confronti tra politiche e comunali (o tra comunali 2013 e 2018) vanno sempre interpretati tenendo conto della differenza tra competizioni o dello scarto temporale tra di esse.

Il primo dato da sottolineare riguarda l’affluenza: in aumento di oltre due punti rispetto alle ultime politiche, ma in calo di 5 rispetto alle ultime comunali, un dato in linea con quello degli altri comuni superiori siciliani andati al voto in questa tornata elettorale (si veda in proposito Riggio 2018b). Passando ai singoli partiti, il Partito Democratico (PD) ha visto crollare i propri consensi (ottenendo solo il 6,2%), sia rispetto alle ultime comunali che alle ultime politiche, in linea con il risultato di Forza Italia (FI): anche per il partito di Berlusconi, il primo turno delle elezioni comunali a Messina ha portato una diminuzione percentuale del consenso rispetto alle comunali del 2013 e alle politiche dello scorso marzo.

La situazione cambia se si passa agli alleati dei due partiti sopracitati: rispetto alle ultime comunali, le formazioni coalizzate con il PD perdono consenso, mentre gli alleati del partito di Berlusconi, al contrario, ottengono un risultato percentuale decisamente migliore. Sembra che, guardando esclusivamente alle etichette politiche, il baricentro del centro-sinistra ruoti ancora attorno al Partito Democratico, mentre FI non rappresenti più il fulcro dell’alleanza di centro-destra.

Passiamo ora ai due partiti che sostengono il governo Conte: Lega e Movimento Cinque Stelle (M5S). Il partito di Salvini sembra molto lontano dalle percentuali ottenute alle ultime politiche (2,5% contro 5,3%), mentre il partito di Di Maio è al centro di una curiosa dinamica elettorale: ha aumentato notevolmente i consensi rispetto alle comunali del 2013 (dal 2,5% al 10%) ma, allo stesso tempo, è crollato rispetto all’ottimo risultato delle politiche dello scorso marzo (quando il aveva ottenuto il 44,8% dei suffragi). Questo sembra confermare che il sostegno per il Movimento Cinque Stelle varia notevolmente a seconda dell’arena elettorale: mentre alle elezioni politiche il M5S ottiene ottime percentuali, soprattutto al Sud, quando si passa alle elezioni comunali il partito di Di Maio ottiene un consenso decisamente inferiore (Paparo 2018).

Infine, qualche parola sui poli: il centro-sinistra arretra di poco rispetto alle ultime politiche, ma crolla verticalmente rispetto alle ultime comunali. Al contrario, il centro-destra, che perde sempre qualche punto percentuale rispetto alle elezioni del 4 marzo, cresce notevolmente rispetto alle comunali del 2013, risultando essere il primo polo in città. La classifica dei poli recita dunque centro-destra, seguito dal centro-sinistra e dal Movimento Cinque Stelle (in linea con gli altri comuni superiori meridionali al voto, si veda Paparo 2018).

Tab. 1 – Risultati elettorali per liste e coalizioni a Messina nelle elezioni politiche e comunali, 2013-2018[2] (clicca per ingrandire)

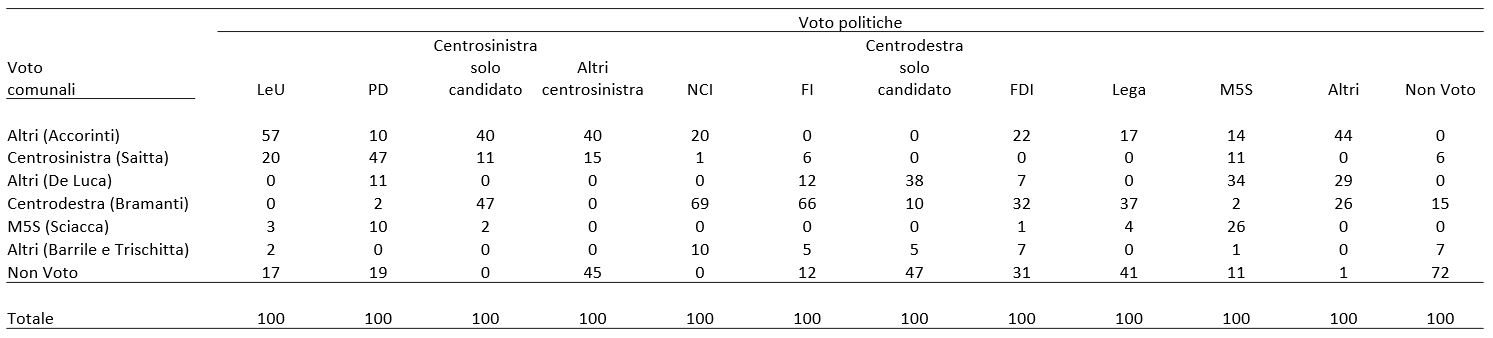

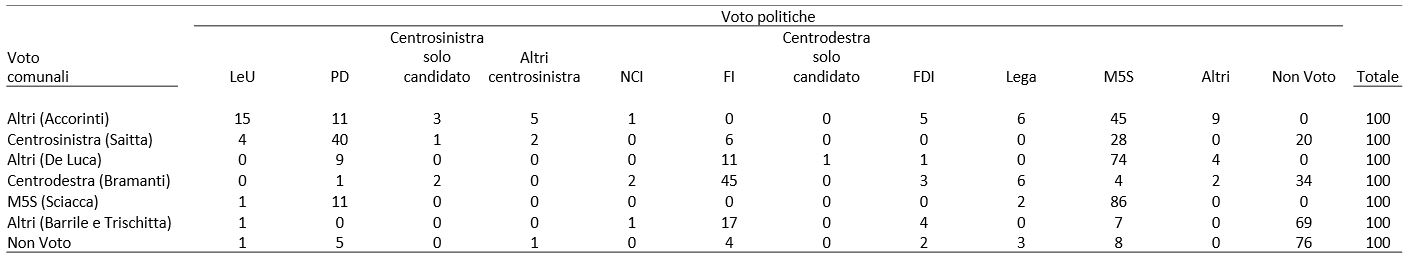

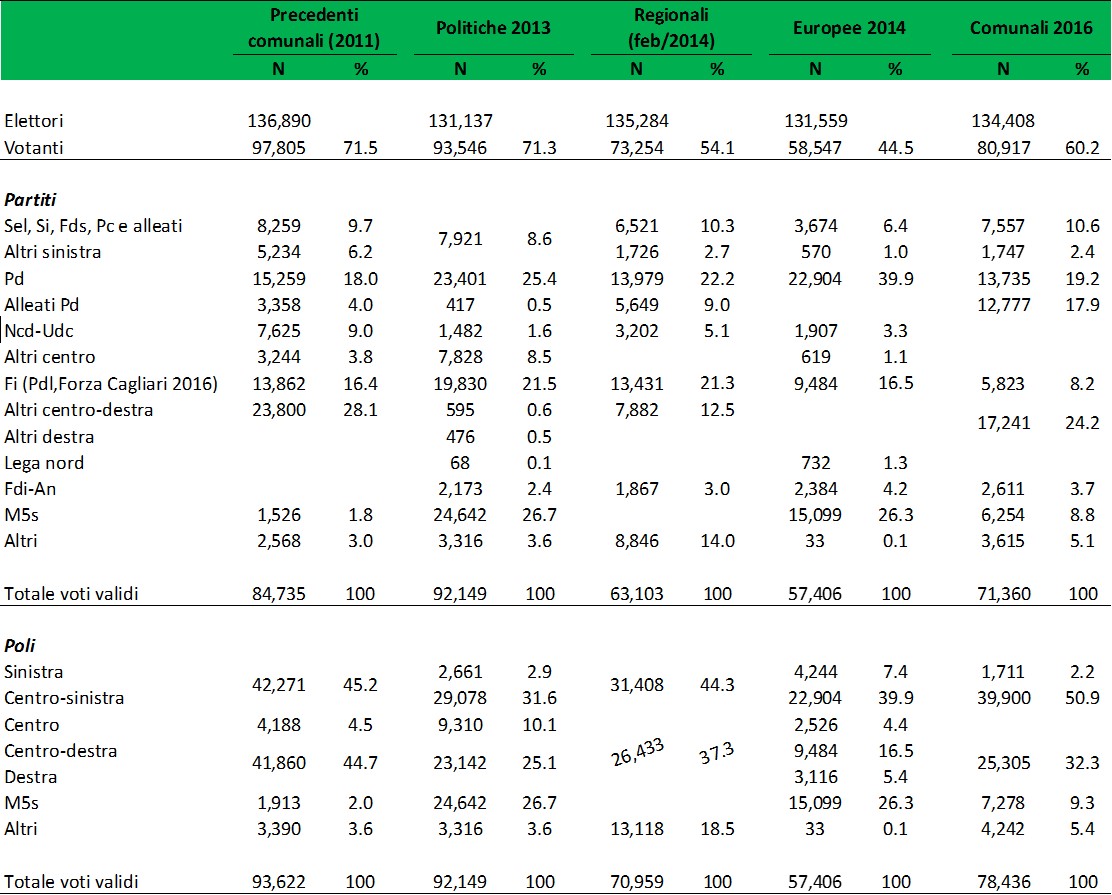

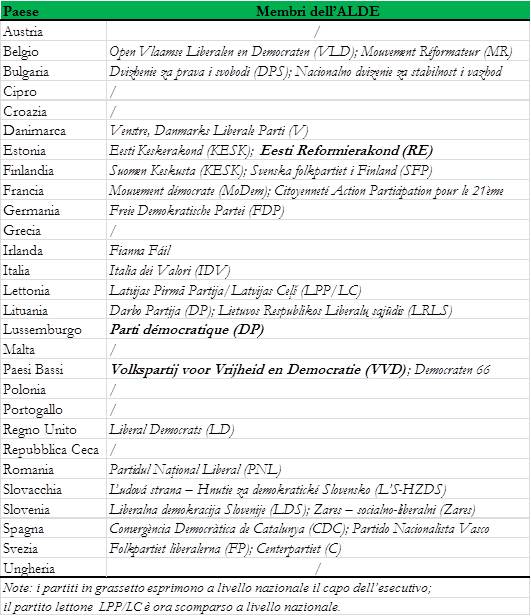

Finora abbiamo analizzato i risultati dei partiti, senza analizzare la loro “origine”. Ad esempio, fatto 100 il voto ad un partito alle politiche del 2018, come si è distribuito al primo turno delle comunali? La Tabella 2 qui sotto riporta la destinazione dei voti delle politiche 2018 ai candidati sindaco a Messina. Ad esempio, su 100 elettori del PD alle ultime politiche, 10 hanno deciso di sostenere il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, Gaetano Sciacca.

Iniziamo con la “fedeltà” degli elettorati dei diversi partiti: tra le maggiori formazioni politiche, l’elettorato di Forza Italia è il più fedele: ben il 66% degli elettori che avevano sostenuto il partito di Berlusconi alle ultime politiche hanno votato per il candidato di centrodestra alle comunali, Bramanti. Il PD segue a grande distanza: meno della metà dei suoi elettori del 4 marzo ha deciso di sostenere il candidato del centro-sinistra, Antonio Saitta.

L’elettorato delle politiche del M5S si è comportato in modo molto trasversale: addirittura più di tre elettori pentastellati su 10 delle politiche 2018 hanno sostenuto De Luca. Questo dato è in parziale controtendenza rispetto ai flussi elettorali analizzati dopo le politiche di marzo: in quel caso, il M5S aveva un elettorato molto affezionato (si vedano Paparo e Riggio 2018). Anche da questo punto di vista, dunque, il Movimento Cinque Stelle dimostra di essere un fenomeno partitico dalle mille facce, a seconda dell’arena elettorale in cui si muove.

Tab. 2 – Flussi elettorali a Messina fra politiche e comunali del 2018, destinazioni (clicca per ingrandire)

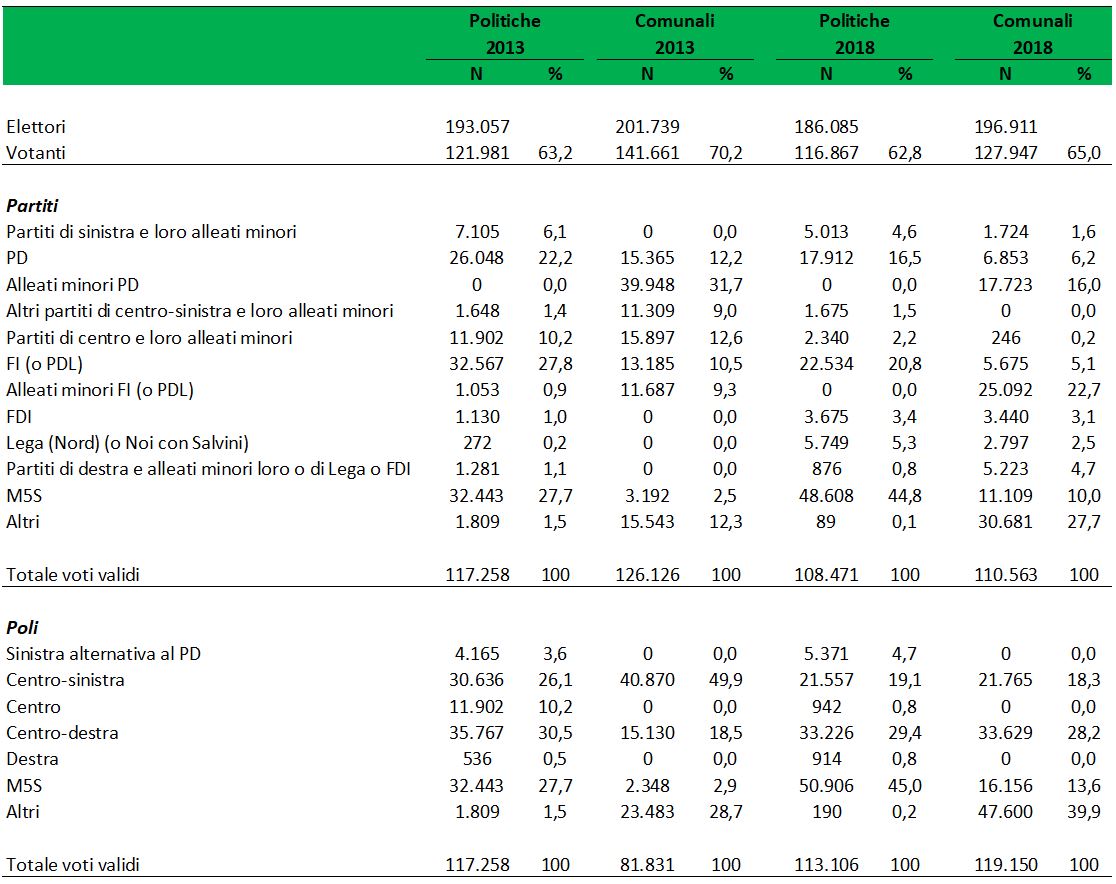

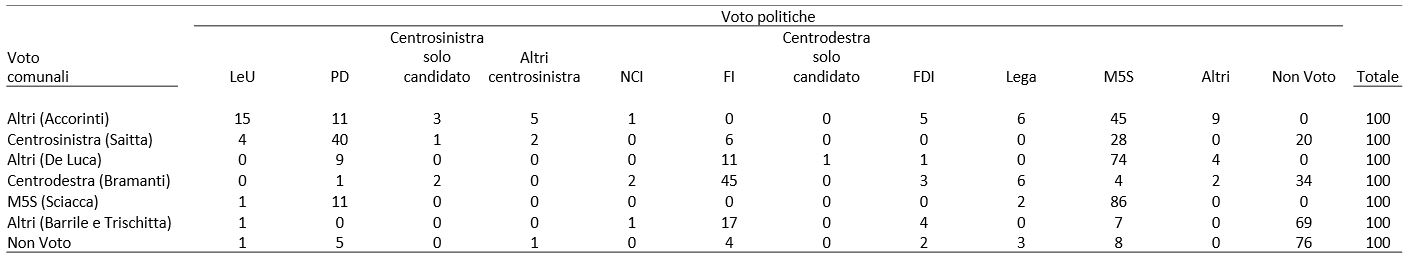

Naturalmente, la Tabella 2 si riferisce solo ad un lato della medaglia: la destinazione dei voti delle politiche 2018. Passiamo ora ad analizzare l’altro lato: l’origine dei voti del primo turno delle comunali 2018. La Tabella 3 qui sotto indica, appunto, da dove arrivano, in percentuale, i voti ottenuti da ciascun candidato sindaco il 10 giugno. Ad esempio, il 15% dei voti di Accorinti arriva da elettori che alle politiche del 4 marzo avevano votato per Liberi e Uguali.

Un primo elemento interessante riguarda l’origine dei voti del candidato sindaco di centro-sinistra, Saitta: quasi tre suoi elettori su dieci avevano votato per il M5S alle ultime politiche. Invece, pochi suoi voti sono arrivati dall’estrema sinistra, o dal centro e dal centro-destra. Passando al candidato pentastellato, Sciacca non è riuscito ad uscire dal perimetro Cinque Stelle: l’86% del supporto alla sua candidatura è arrivato da elettori che il 4 marzo avevano sostenuto il partito di Di Maio. Discorso diverso per Accorinti, sindaco uscente: quasi un suo elettore su due aveva sostenuto il M5S alle urne il 4 marzo.

Infine, concentriamoci sui due candidati sindaco che si sfideranno al secondo turno, Bramanti e De Luca. Gli elettori del primo avevano in buona parte votato per FI alle ultime politiche, ma, e questo è un dato sicuramente interessante in vista del ballottaggio, più di un terzo dei suoi sostenitori provengono dall’area del non voto delle politiche 2018. La capacità dei candidati sindaci di centrodestra di rimobilitare quote rilevanti di astenuti delle politiche conferma quanto già emerso a Siracusa, ma qui il fenomeno è ancora più rilevante: vale, infatti, il 6% dell’elettorato totale. Quanto a De Luca, quasi i tre quarti dei suoi elettori, invece, avevano votato per il Movimento Cinque Stelle il 4 marzo scorso, e questo è un dato da leggere con quello relativo alla destinazione dei voti delle ultime elezioni politiche, analizzato nella Tabella 2 sopra.

Tab. 3 – Flussi elettorali a Messina fra politiche e comunali del 2018, provenienze (clicca per ingrandire)

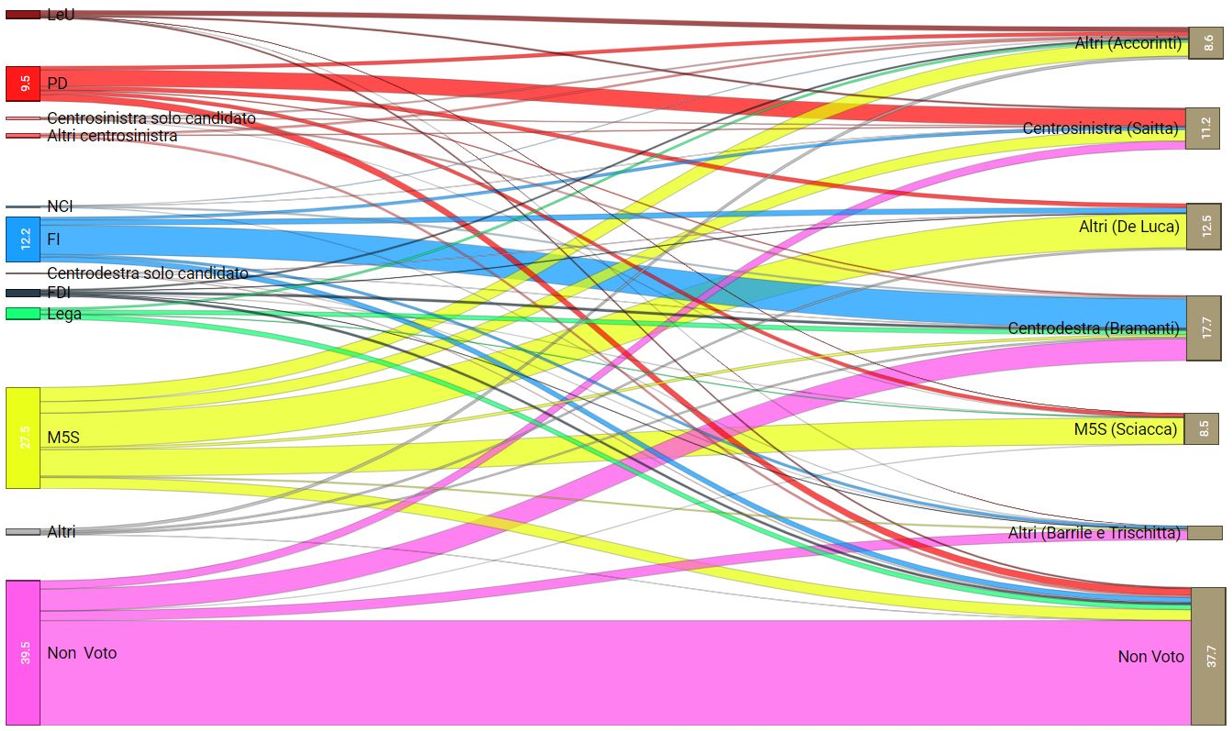

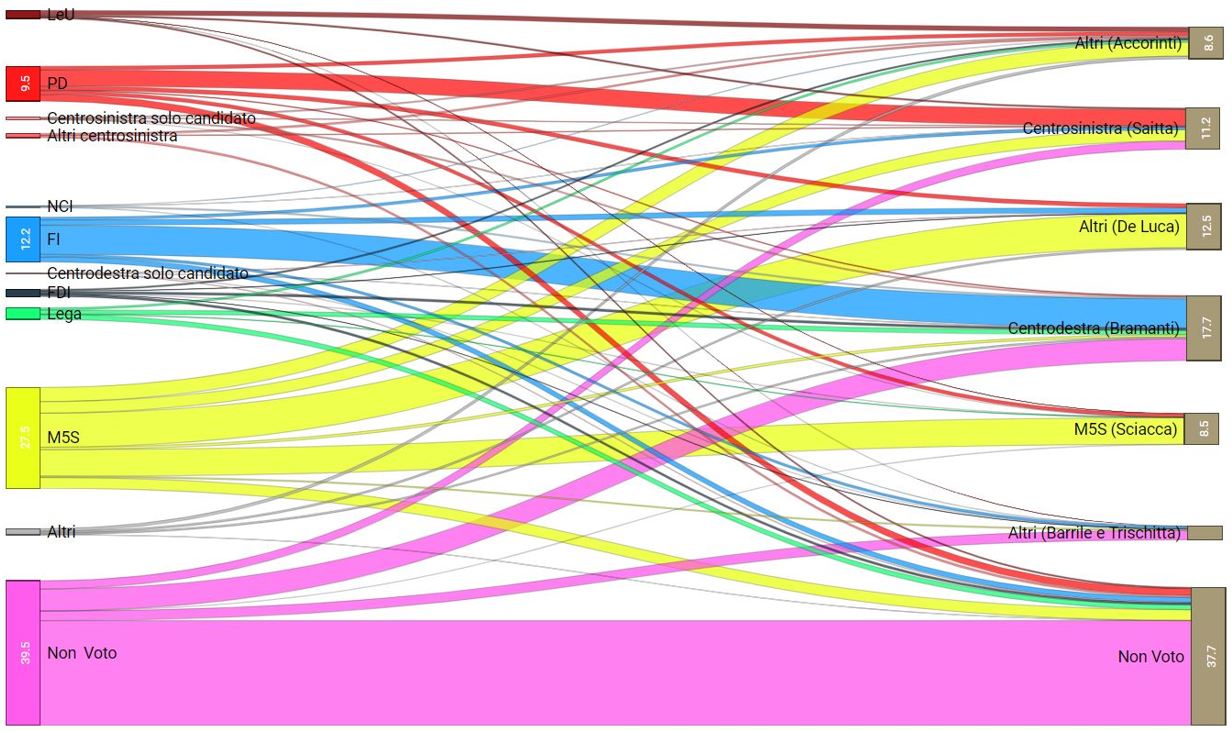

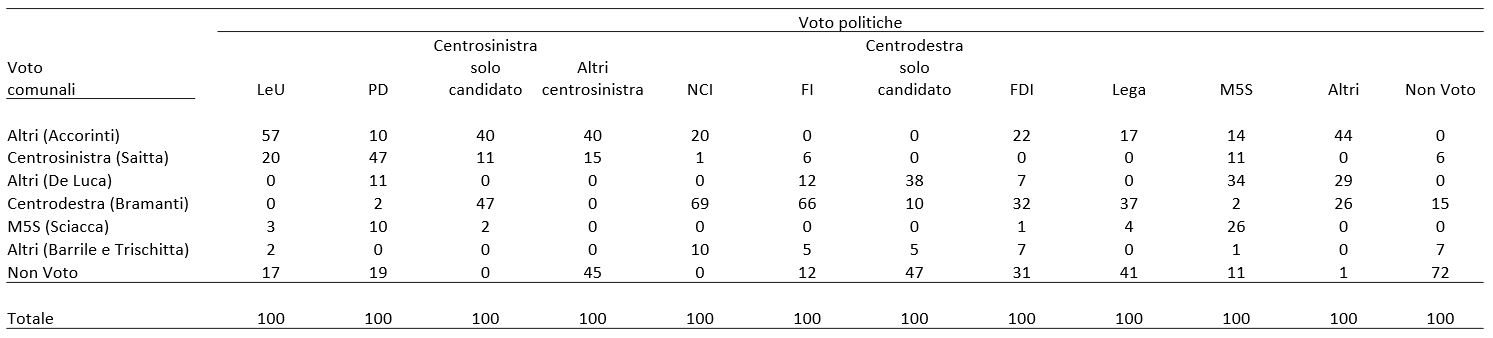

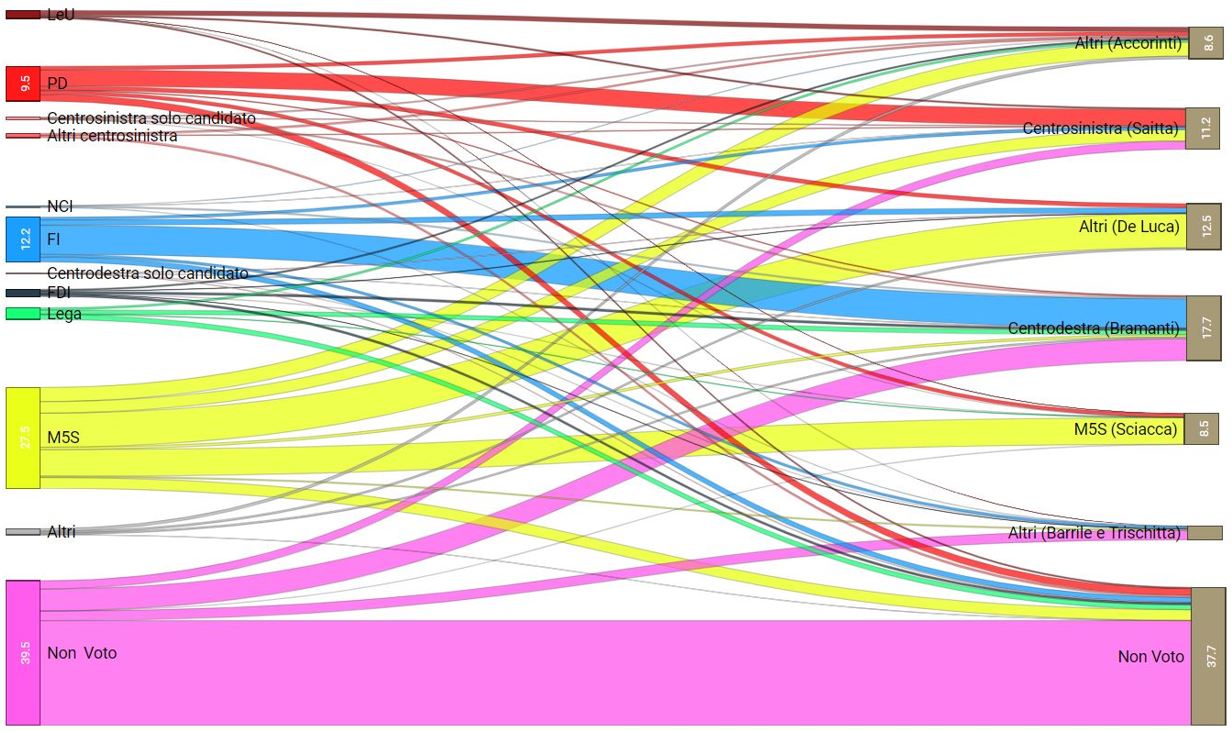

Concludiamo questo contributo analizzando il diagramma di Sankey tra politiche 2018 e comunali 2018 a Messina (Figura 1 qui sotto). La parte sinistra del grafico mostra i bacini elettorali delle ultime politiche, mentre la parte destra ospita quelli delle comunali (per candidato sindaco). Le varie bande mostrano, con colori diversi a seconda dell’origine, le transizioni tra il bacino delle politiche a quello delle comunali. L’altezza di ogni banda e di ogni rettangolo dei due bacini è proporzionale al peso relativo sul totale degli elettori.

Un primo elemento che si nota è sicuramente la discreta compattezza del voto di Forza Italia delle ultime politiche, che finisce in buona parte al candidato di centrodestra Bramanti. Così non è per il voto al PD, i cui voti delle politiche 2018 sono più dispersi tra Saitta (che ne riceve comunque una certa parte), Accorinti, De Luca e, in misura non indifferente, non voto.

Ma il partito che sicuramente fa più impressione per la dispersione dei voti delle politiche 2018 è il Movimento Cinque Stelle. Come mostra molto bene la Figura 1, gli elettori pentastellati del 4 marzo hanno preso strade molto diverse. Certamente, la parte del leone finisce a Sciacca e De Luca, ma molti elettori del M5S delle politiche hanno votato per Saitta, Accorinti, o hanno deciso di non recarsi alle urne al primo turno delle comunali. Un elettorato decisamente poco fedele e compatto.

Fig. 1 – Flussi elettorali a Messina fra politiche (sinistra) e comunali (destra) del 2018, percentuali sull’intero elettorato (clicca per ingrandire)

In conclusione, la nostra analisi ci restituisce l’immagine di una città politicamente variegata. Un centro-sinistra in crisi, soprattutto per quanto riguarda il PD, un M5S che non riesce a replicare gli ottimi risultati delle ultime elezioni politiche, e un centro-destra che arriva al ballottaggio anche pescando dall’area del non voto delle politiche 2018. Appuntamento al 24 giugno per scoprire quale dei due candidati sindaco riuscirà a trarre maggior vantaggio da questa situazione.

Riferimenti bibliografici

Emanuele, V. (2013), ‘Sistema atomizzato e rimonte imprevedibili: i ballottaggi in Sicilia’, in A. Paparo e M. Cataldi (a cura di), Le Elezioni Comunali 2013, Dossier CISE (5), Roma, CISE, pp. 109-112.

Emanuele, V. e Marino, B. (2018), ‘L’Italia divisa: bipolarismo al Nord e frammentazione al Sud. Il sistema partitico nei comuni capoluogo’: https://cise.luiss.it/cise/2018/06/15/litalia-divisa-bipolarismo-al-nord-e-frammentazione-al-sud-il-sistema-partitico-nei-comuni-capoluogo/

Goodman, L. A. (1953), ‘Ecological regression and behavior of individual’, American Sociological Review, 18, pp. 663-664.

Paparo, A. (2018), ‘L’aggregato: M5S ancora debole nei comuni, il centrodestra scavalca il centrosinistra’, https://cise.luiss.it/cise/2018/06/13/laggregato-m5s-ancora-debole-nei-comuni-il-centrodestra-scavalca-il-centrosinistra/

Paparo, A. e Riggio, A. (2018), ‘Il M5S sfata il tabù Messina mentre crolla Forza Italia’, https://cise.luiss.it/cise/2018/03/28/il-m5s-sfata-il-tabu-messina-mentre-crolla-forza-italia/

Riggio, A., e Paparo, A. (2018), ‘A Siracusa il M5S cede 40 punti e si disperde in tutte le direzioni’, https://cise.luiss.it/cise/2018/06/20/a-siracusa-il-m5s-cede-40-punti-e-si-disperde-in-tutte-le-direzioni/

Riggio, A. (2018a), ‘Comunali in Sicilia: una legge elettorale sui generis regola un’offerta rinnovata’, https://cise.luiss.it/cise/2018/06/09/comunali-in-sicilia-una-legge-elettorale-sui-generis-regola-unofferta-rinnovata/

Riggio, A. (2018b), ‘Crisi dei partiti in Sicilia: M5S e Lega sconfitti, arretrano anche PD e Forza Italia’, https://cise.luiss.it/cise/2018/06/14/crisi-dei-partiti-in-sicilia-m5s-e-lega-sconfitti-arretrano-anche-pd-e-forza-italia/

Schadee, H.M.A., e Corbetta, P., (1984), Metodi e modelli di analisi dei dati elettorali, Bologna, Il Mulino.

NOTA METODOLOGICA

I flussi presentati sono stati calcolati applicando il modello di Goodman (1953) alle 254 sezioni elettorali del comune di Messina. Seguendo Schadee e Corbetta (1984), abbiamo eliminato le sezioni con meno di 100 elettori (in ognuna delle due elezioni considerate nell’analisi), nonché quelle che hanno registrato un tasso di variazione superiore al 15% nel numero di elettori iscritti (sia in aumento che in diminuzione). Si tratta di 38 unità in tutto. Il valore dell’indice VR è pari a 11,8.

[1] Inoltre, questo incentiva fortemente i candidati sindaco non ammessi al ballottaggio a sostenere De Luca, in quanto, se questi fosse eletto, si vedrebbero assegnati un numero superiore di consiglieri. Infatti le loro liste sopra soglia si spartirebbero proporzionalmente, insieme alle tre liste di Bramati sopra soglia, il 100% dei seggi, invece che fra di loro il 40%, con le tre di Bramati che si vedono assegnate il 60% – come accadrebbe se quest’ultimo vincesse il ballottaggio.

[2]Ringraziamo il Dipartimento Sistemi Informativi del comune di Messina per averci messo a disposizione i dati degli elettori delle comunali 2018 per sezione.

NOTA: nella parte superiore della tabella sono presentati i risultati al proporzionale; nella parte inferiore si usano i risultati maggioritari. Nella parte superiore, ciascuna riga somma i risultati dei relativi partiti, a prescindere dalla coalizione della quale facessero parte. Nella parte inferiore, invece, si sommano i risultati dei candidati (sindaco o di collegio), classificati in base ai criteri sotto riportati. Per le politiche 2013, abbiamo considerato quali i voti raccolti ai candidati quelle delle coalizioni (che sostenevano un candidato premier).

Criteri per l’assegnazione di un candidato a un polo: se un candidato è sostenuto dal PD o da FI (o il PDL) è attribuito al centro-sinistra e al centro-destra rispettivamente, a prescindere da quali altre liste facciano parte della coalizione a suo sostegno. Se un candidato è sostenuto solo da liste civiche è un candidato civico (Altri). Se una coalizione è mista civiche-partiti, questi trascinano il candidato nel loro proprio polo se valgono almeno il 10% della coalizione, altrimenti il candidato resta civico. Se un candidato è sostenuto da partiti appartenenti a diverse aree (escludendo PD e FI/PDL che hanno la priorità), si valuta il relativo contributo dei diversi poli alla coalizione del candidato per determinarne l’assegnazione (al polo che pesa di più).

Nella categoria partiti di sinistra rientrano: RifCom, PC, PCI, PAP, FDS, SEL, SI, MDP, LEU, RivCiv. Nella categoria altri partiti di centro-sinistra sono inseriti: Insieme, PSI, IDV, Radicali, +EU, Verdi, CD, DemA.

L’insieme dei candidati sostenuti da almeno una di queste liste, ma non dal PD, costituisce il polo di sinistra alternativa al PD della parte inferiore della tabella. Il polo di centro-sinistra somma, invece, i candidati nella cui coalizione compare (anche) il PD.

Nella categoria partiti di centro rientrano: NCI, UDC, NCD, FLI, SC, CivP, NCD, AP, DC, PDF, PLI, PRI, UDEUR, Idea. Il polo di centro è formato da candidati sostenuti da almeno uno di questi.

Nella categoria partiti di destra rientrano La Destra, MNS, FN, FT, CPI, DivB, ITagliIT. Il polo di destra somma i candidati sostenuti da almeno uno di questi o da Lega o FDI, ma non da FI/PDL. Il polo di centro-destra, invece, è la somma dei candidati nella cui coalizione compare (anche) FI (o il PDL).