di Alessandro Chiaramonte e Vincenzo Emanuele

Lo straordinario successo di Grillo e il tracollo elettorale di Pdl e Pd modificano profondamente il paesaggio del nostro sistema partitico.

Dalle politiche del 2008 era emerso un sistema a “bipolarismo limitato” [Chiaramonte 2010], con la presenza di due grandi partiti, Pdl e Pd, che insieme raccoglievano più del 70% dei voti. Ciò rappresentava una grande novità rispetto agli anni più recenti, caratterizzati da un “bipolarismo frammentato” con molti piccoli partiti in grado di esercitare un notevole potere di ricatto sulle due coalizioni principali. Ma anche rispetto agli anni della Prima Repubblica, in cui la dinamica competitiva fra i due grandi partiti (Dc e Pci) era inserita in un quadro di forte polarizzazione ideologica e in un contesto internazionale che impediva l’alternanza.

Con le elezioni di domenica e lunedì il sistema partitico italiano ha cambiato pelle ancora una volta. Un partito alla sua prima prova elettorale ha ottenuto il 25,6% dei voti, un fatto che rappresenta un unicum nell’intera storia dell’Europa occidentale (in elezioni non fondative del regime democratico). Anche il clamoroso precedente di Forza Italia del 1994 (21%) è stato superato. Inoltre, non era mai accaduto nell’ Italia repubblicana che tre partiti totalizzassero più del 20% dei voti, trasformando cosi il bipolarismo della Seconda Repubblica in un vero e proprio tripolarismo.

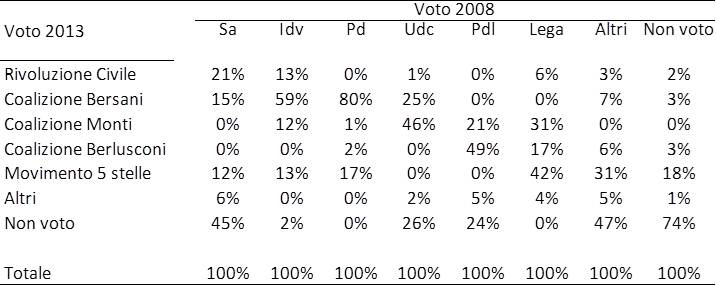

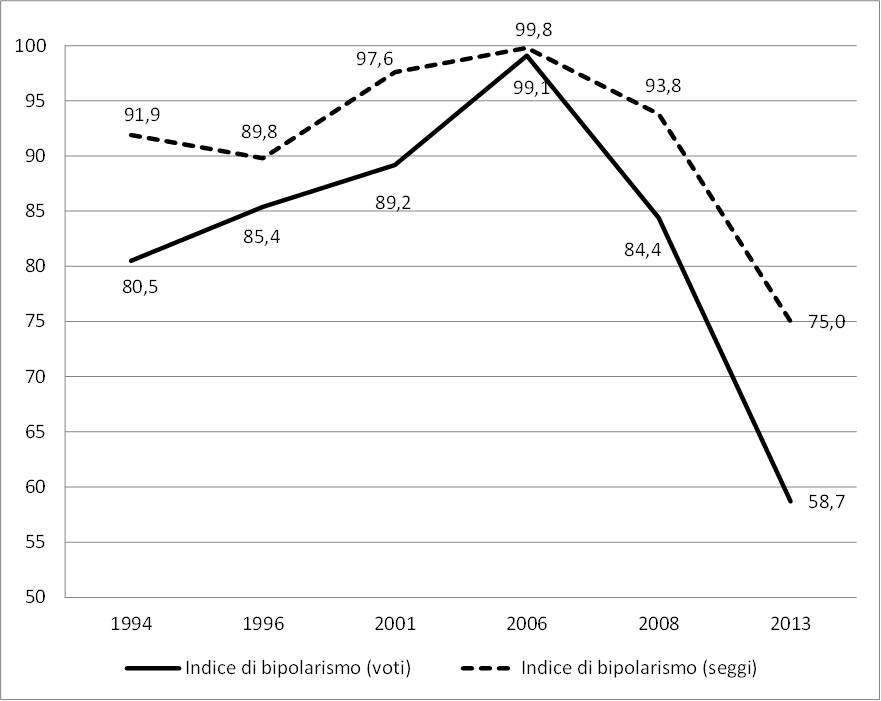

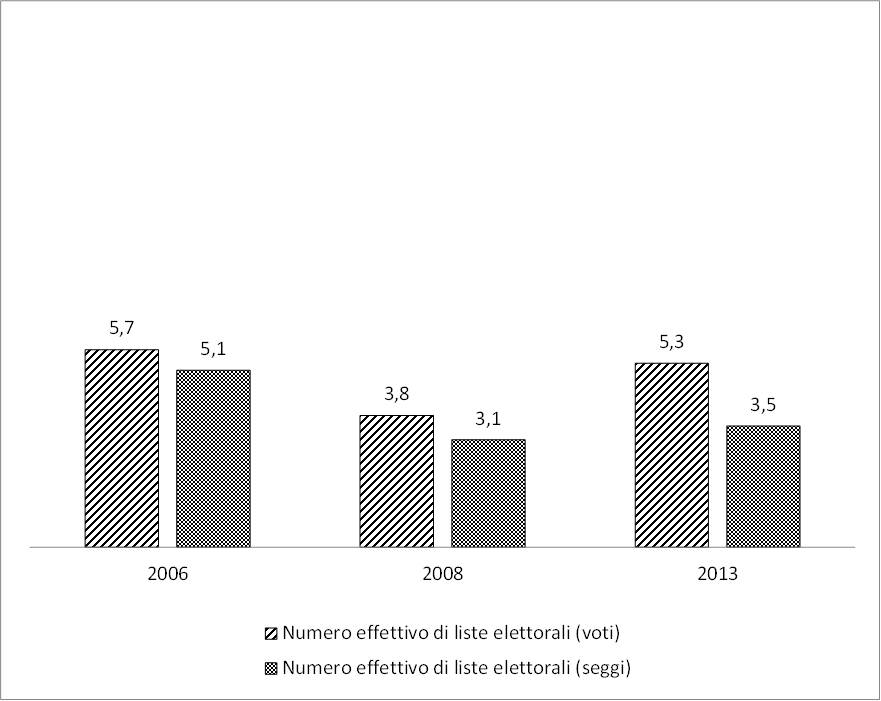

Figura 1 Indice di bipolarismo (Camera, 1994-2013)

Nota: L’indice di bipolarismo è la somma dei voti (o dei seggi) delle due coalizioni più forti. Più precisamente, nelle elezioni dal 1994 al 2001 è la percentuale congiunta di voti .

L’indice di bipolarismo (Figura 1) è la somma delle percentuali di voto (o di seggi) ottenute dalle due coalizioni principali. Come possiamo osservare nella Figura, le due curve fanno registrare un vero e proprio tracollo. Il totale dei voti raccolti dalle due coalizioni maggiori è cresciuto per tutta la Seconda Repubblica, raggiungendo l’apice nel 2006 (99,1%), un’elezione caratterizzata da una competizione perfettamente bipolare. Poi nel 2008 il bipolarismo ha iniziato a perdere terreno (84,4%), rimanendo comunque sui livelli degli anni 1994-2001. Oggi subisce un crollo di quasi 26 punti, cosicché appena il 58,7% dei voti si indirizza verso una delle due opzioni principali, mentre oltre il 40% degli elettori tradisce la dinamica bipolare. Per quanto concerne i seggi le oscillazioni sono più contenute per via della disproporzionalità insita nel meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che favorisce le opzioni politiche più grandi, ma il trend è il medesimo, e oggi un quarto della Camera è occupato da forze che rappresentano terzi (e quarti) poli.

L’ovvia conseguenza di una struttura del sistema costituita da tre partiti sopra il 20% è il drastico abbassamento dell’Indice di bipartitismo, che calcola la percentuale dei voti (o dei seggi) raccolti dalle due liste maggiori. Oggi l’Indice scende al 51% dal 70,6% del 2008 (che rappresentava il livello massimo dal 1979). Si tratta comunque di una quota ben superiore a quella registrata negli anni della Seconda Repubblica (Figura 2), ma tuttavia ben lontana rispetto a quella delle grandi democrazie occidentali. Oggi quasi un elettore su due non vota per uno dei due maggiori partiti.

Figura 2 Indice di bipartitismo (Camera, 1994-2013)

Nota: l’indice di bipartitismo è la somma dei voti (o dei seggi) delle due liste maggiori. Per il 2006 non si è considerata la lista unitaria dell’Ulivo, bensì liste separate per Ds e Margherita, ottenuti interpolando il rapporto di forza tra i due esistente al Senato (dove infatti le due liste si presentarono divise).

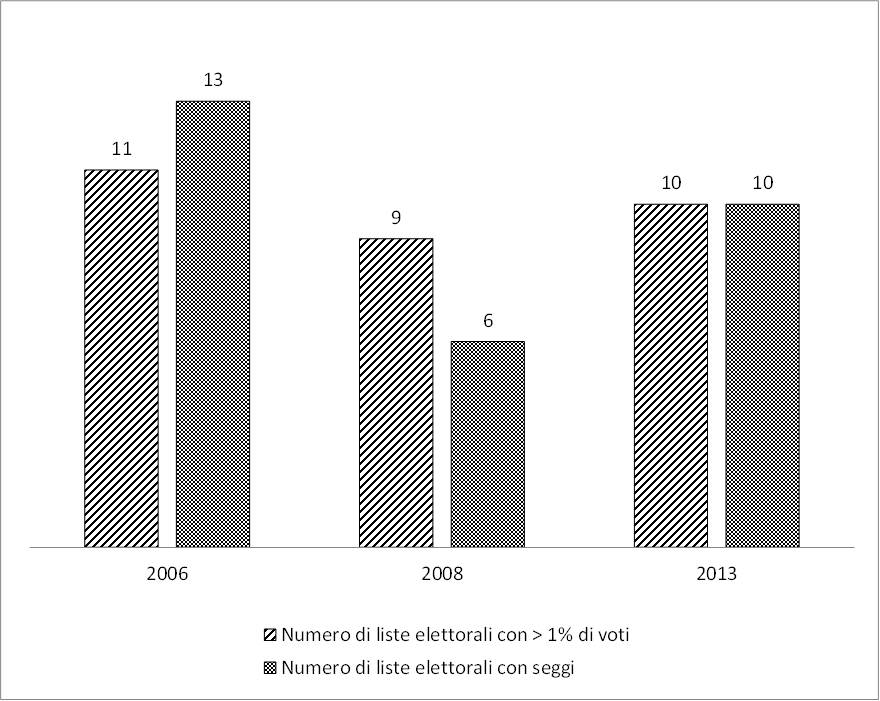

Allargando lo sguardo oltre le tre maggiori forze politiche, le elezioni del 2013 si caratterizzano per la ricomparsa dei piccoli partiti. Sono ben 10 le liste che superano l’1%, lo stesso numero di quelle che entrano in Parlamento. Tuttavia i due numeri non coincidono: Rivoluzione Civile (2,2%) e Fare per fermare il Declino (1,1%) non entrano in Parlamento, mentre il Centro democratico di Tabacci e i sudtirolesi della SVP ottengono seggi rispettivamente con lo 0,5 e lo 0,4% dei voti.

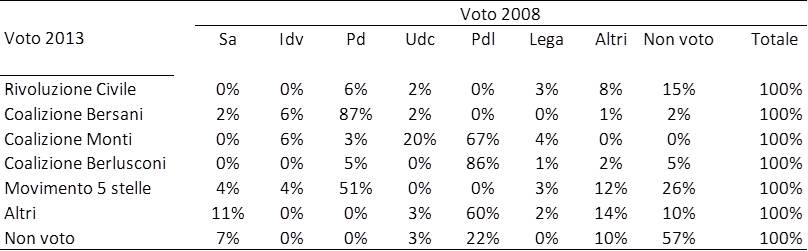

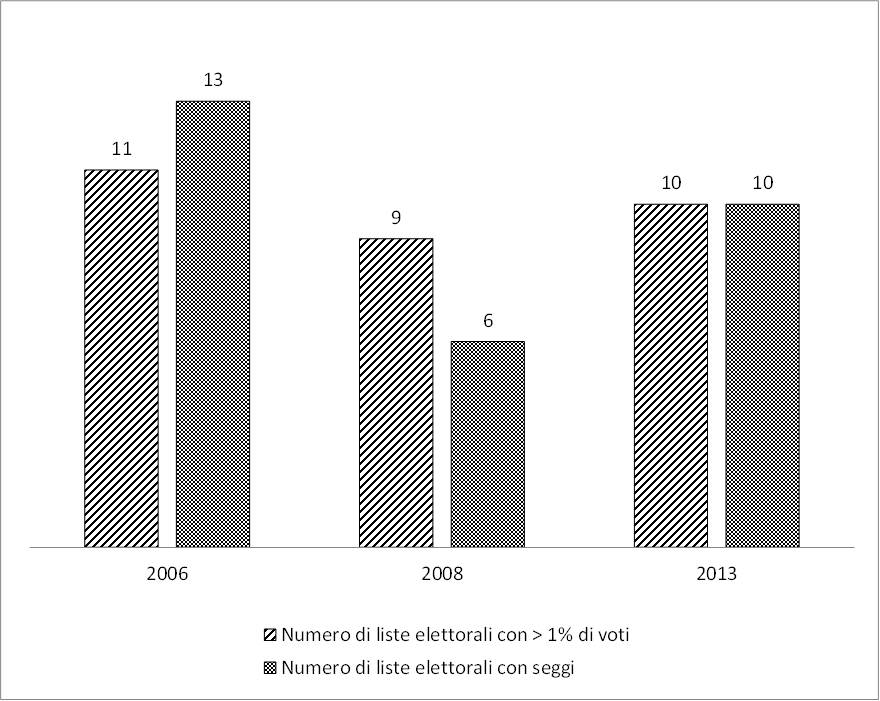

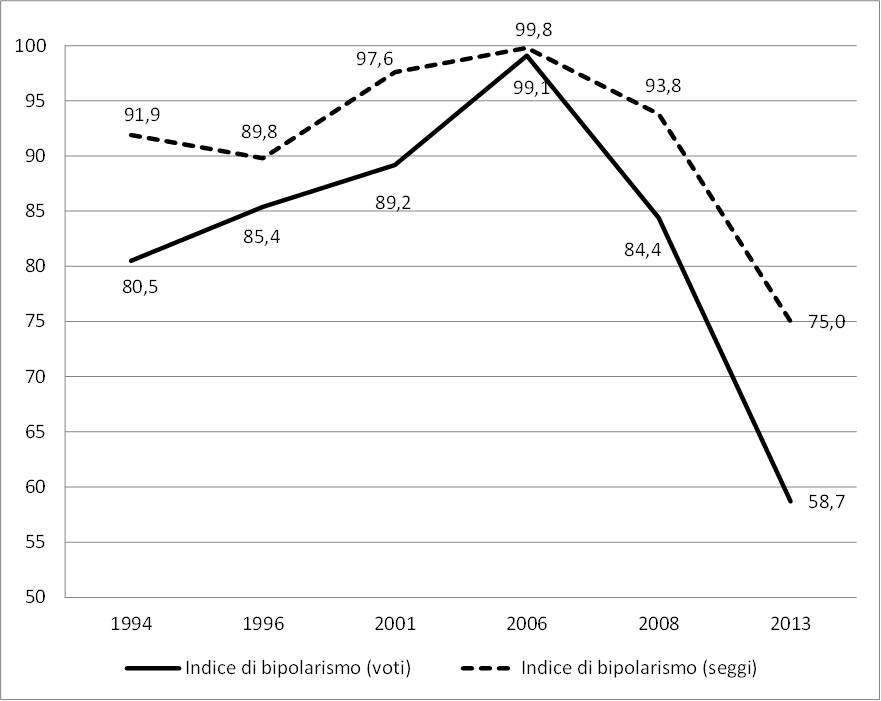

Figura 3 La frammentazione di liste (Camera, 2006-2013)

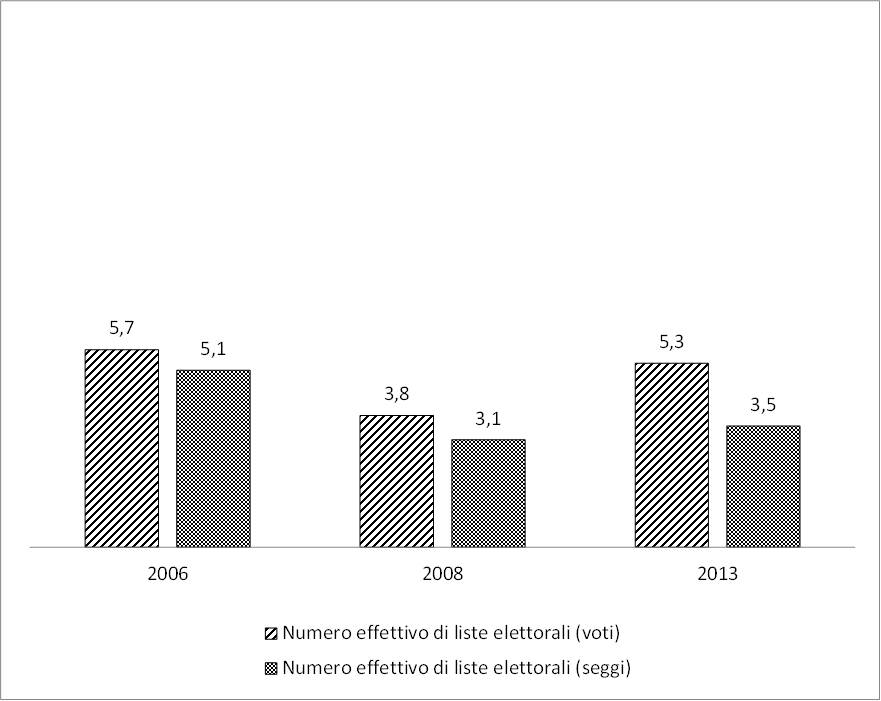

Sono numeri che segnano un’inversione di tendenza rispetto al 2008, quando i partiti sopra l’1% dei voti erano 9 e le liste in Parlamento soltanto 6. Le scelte politiche dei leader avevano determinato una drastica riduzione della frammentazione 5 anni fa, mentre oggi scelte di segno diverso, in presenza dello stesso sistema elettorale, provocano un nuovo aumento del numero dei partiti. Il numero effettivo di liste elettorali (o Indice di Laakso e Taagepera [1979]) ci consegna una misura sintetica del numero di partiti presenti nell’arena elettorale (voti) e in quella parlamentare (seggi). E’ un indicatore efficace per contare i partiti tenendo conto della rispettiva forza elettorale. Ad esempio, in caso di sistema perfettamente bipartitico, con due liste che ottengono entrambe il 50% dei voti, l’Indice fa 2. Come vediamo nella Figura 4, il numero di liste elettorali nel 2013 è salito a 5,3 dal 3,8 del 2008, avvicinandosi ai livelli del 2006 (5,7). Per quanto concerne il numero effettivo di partiti parlamentari, esso rimane più contenuto (3,5), anche se comunque in lieve aumento rispetto al 2008.

Figura 4 Numero effettivo di liste (Camera, 2006-2013)

Nota: Numero effettivo di liste elettorali (voti): per le elezioni dal 1994 al 2001 il calcolo è effettuato a partire dai voti di lista ottenuti nell’arena proporzionale. Per le elezioni del 2006 non si è tenuto conto del dato complessivo della lista l’Ulivo, bensì di dati separati per Ds e Margherita, ottenuti interpolando il rapporto di forza tra i due esistente al (dove infatti le due liste si presentarono divise).

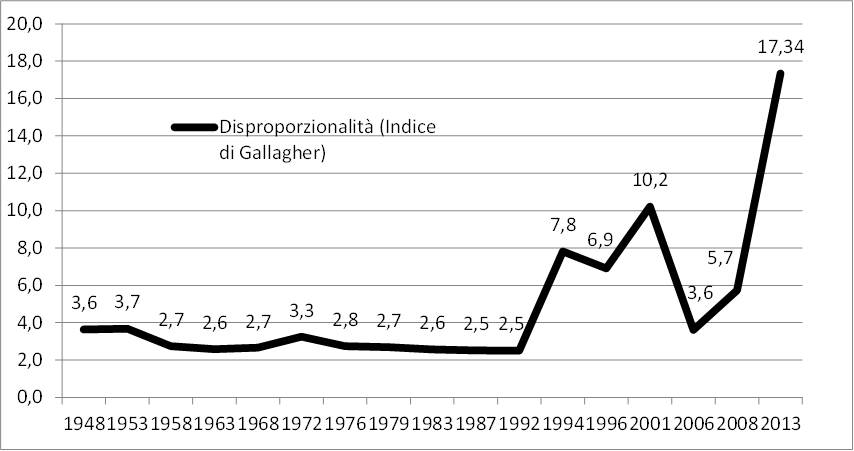

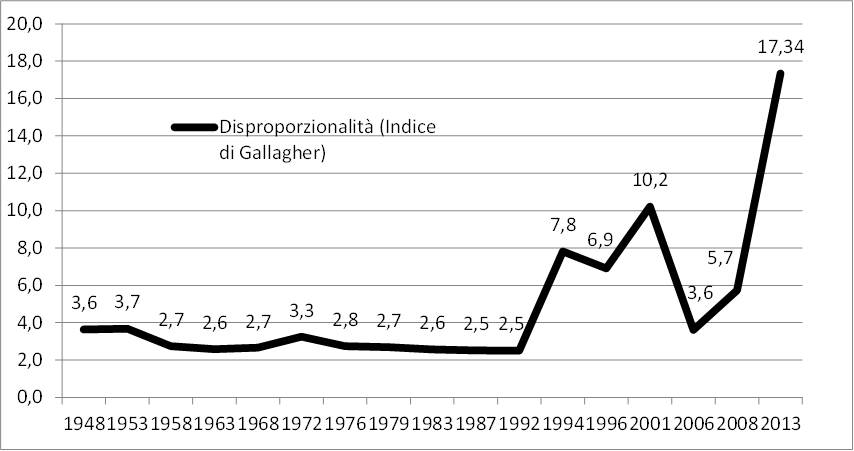

Questa differenza tra la frammentazione nell’arena elettorale e quella nell’arena parlamentare è dovuta essenzialmente alle complesse e talvolta contradditorie dinamiche del nostro sistema elettorale, assai restrittivo per i partiti non coalizzati (4% di sbarramento alla Camera) ma assolutamente permissivo per le liste coalizzate (2%, con addirittura la clausola di salvataggio del miglior perdente sotto soglia). Ed infatti lo stesso sistema elettorale che permette a 10 partiti di entrare in Parlamento fa sì che nel meccanismo di traduzione dei voti in seggi si realizzi la più alta disproporzionalità della storia repubblicana (Figura 5). La disproporzionalità si misura tramite l’Indice di Gallagher [1991] e misura le differenze tra i voti e i seggi ottenuti dalle diverse forze politiche: maggiori sono le differenze tra voti e seggi, maggiore è la distorsione creata dal sistema elettorale, e, di conseguenza, più alto è l’Indice di Gallagher.

Figura 5 Indice di disproporzionalità (Camera, 1948-2013)

Nota: per le elezioni 1994, 1996, 2001, l’Indice è calcolato sulla sola quota proporzionale.

Come vediamo, l’Indice si è mantenuto su livelli estremamente bassi durante l’intera fase 1948-1992, grazie alla presenza di un sistema proporzionale quasi puro. Dal 1994 l’introduzione della soglia di sbarramento al 4% per tutte le liste ha provocato un incremento dell’Indice, che ha toccato il suo punto massimo nel 2001 (10,2). Con l’avvento del Porcellum però il sistema era tornato a proporzionalizzarsi, grazie al fatto che le due principali coalizioni fungevano da ombrello protettivo alle piccole liste che potevano così ottenere seggi evitando la soglia del 4%. Oggi la disproporzionalità è schizzata a 17,3, più che triplicandosi rispetto al 2008. Questo perché la coalizione vincente ha ottenuto il 54% dei seggi con appena il 29,5% dei voti. Nel 2006, invece, l’Unione aveva vinto alla Camera con il 49,8% e nel 2008 Pdl e Lega avevano raccolto il 46,8%. Una distorsione nel meccanismo di traduzione dei voti in seggi che classifica l’Italia al secondo posto in Europa occidentale, subito dopo la Francia (17,7 nel 2012) e addirittura prima del Regno Unito (15,1 nel 2010). Ma sia Francia che Regno Unito hanno sistemi maggioritari, mentre l’Italia ha (formalmente) un proporzionale.

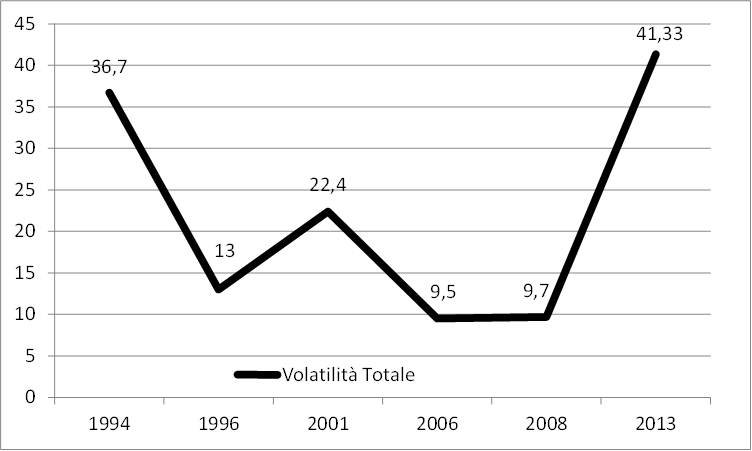

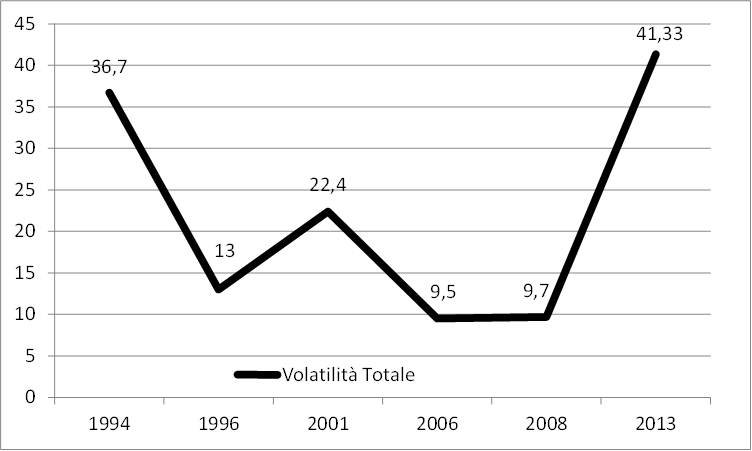

Crisi del bipolarismo, aumento della frammentazione, disproporzionalità al massimo storico. Non c’è dubbio che si sia trattato di un’elezione di svolta. Il dato che certifica in modo inequivocabile il grande cambiamento avvenuto è però un altro: l’indice di volatilità aggregata. Esso non è altro che il cambiamento aggregato netto di voti tra due elezioni successive [Pedersen 1979; Bartolini 1986] e si misura sommando le differenze nelle percentuali di voti tra i partiti fra un’elezione e la precedente. La volatilità è quindi una misura della stabilità di un sistema partitico.

Figura 6 Volatilità totale (Camera, 1994-2013)

Nel 2013 la volatilità italiana è più che quadruplicata rispetto al 2008, raggiungendo l’incredibile livello di 41,3 (l’Indice può oscillare fra 0 e 100). Una cifra impressionante, se pensiamo che Mair [2011] considera una volatilità superiore a 20 come soglia per classificare le elezioni come altamente volatili. Solo le drammatiche elezioni greche del maggio del 2012 hanno avuto una volatilità superiore a quella dell’Italia del 2013, prendendo come riferimento un campione di 216 elezioni dal 1965 a oggi in 16 paesi dell’Europa occidentale. Sono numeri che rendono l’idea della portata storica del cambiamento in atto, nonché della destrutturazione del sistema partitico italiano che sembra cambiare pelle ad ogni tornata elettorale. Nemmeno nel 1994 si era raggiunto un livello di volatilità analogo (Figura 6). Eppure quelle del 1994 furono elezioni caratterizzate dalla nascita di nuovi soggetti politici (Forza Italia in primis) e dalla scomparsa dei vecchi (come la Dc). All’epoca tramontava la Prima Repubblica e nasceva la Seconda. Solo il tempo ci dirà se in queste elezioni è nata la Terza.