Il 26 gennaio i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio Regionale e il futuro Presidente della Regione che dovrà guidare Palazzo degli Itali. Si tratta di un appuntamento elettorale che, a livello nazionale, ha goduto di minore attenzione rispetto al concomitante voto emiliano-romagnolo e che si presenta con un livello più basso di competitività elettorale rispetto a quest’ultimo. Ci si aspetta, quindi, un maggior grado di prevedibilità.

Il quadro generale, caratterizzato da scarsa attenzione mediatica e da alta prevedibilità, non sembra giocare a favore della partecipazione elettorale, che in Calabria peraltro segue da molti anni un trend negativo. Trend comune anche ad altre regioni meridionali e che riguarda tutti i livelli di competizione elettorale (politiche, amministrative, europee e regionali) (Emanuele e Marino 2015).

A rendere ancor più evidente il disinteresse nei confronti del voto calabrese vi è stata anche la tardiva scelta dei candidati da parte dei partiti nazionali. Infatti, a circa un mese di distanza dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali, nessun partito aveva ancora ufficializzato la propria decisione circa il candidato governatore da presentare. Ciò testimonia che i nodi da sciogliere all’interno delle coalizioni non erano certamente pochi e fa comprendere come il cammino verso il 26 gennaio sia stato abbastanza agitato e incerto.

Il centrodestra ha evitato in extremis la rottura del patto coalizionale, messo in pericolo dal veto posto dalla Lega nei confronti di Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, indicato inizialmente come principale candidato da Forza Italia, partito a cui spetta la designazione del candidato governatore per questa tornata elettorale. La convergenza, poi, si è trovata intorno alla figura di Jole Santelli, deputata forzista originaria di Cosenza, già sottosegretario nei governi Berlusconi-bis, Berlusconi-ter e Letta. Oltre alla Lega e a Forza Italia, a sostegno di Jole Santelli ci saranno Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Casa delle Libertà e la lista Santelli Presidente.

Anche la coalizione di centrosinistra ha conosciuto una fase di gestazione complicata. In un primo momento il Partito Democratico ha tentato di ripercorrere l’esperimento delle elezioni umbre (Improta 2019), provando ad individuare un candidato comune con il Movimento 5 Stelle, ripresentando dunque, nonostante l’esito infausto, la formula dell’unità delle forze politiche di governo. Tuttavia, il tentativo è fallito: in Calabria il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle saranno avversari. I Dem hanno deciso di supportare Pippo Callipo, imprenditore, ex Presidente della Confindustria calabrese, già candidato alla presidenza della Regione nel 2010, dove aveva ottenuto poco più del 10% delle preferenze.

I pentastellati invece hanno optato, a seguito del deciso rifiuto di Luigi Di Maio dell’ipotesi di reiterazione dell’alleanza con il centrosinistra, su Francesco Aiello, docente di politica economica presso l’Università della Calabria, che ha raggiunto il 53% dei voti favorevoli nelle consultazioni effettuate tramite la piattaforma Rousseau. Il Movimento 5 Stelle non sarà l’unica lista ad appoggiare Aiello: per la prima volta, al fianco del Movimento, ci sarà anche una lista civica, denominata Calabria Civica. Infine, a completare l’offerta elettorale vi è un quarto candidato. Si tratta del civico Carlo Tansi, geologo, ex responsabile della Protezione Civile calabrese e attuale consigliere comunale a San Luca, supportato da tre liste: Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita.

Come anticipato in precedenza, il voto calabrese si distingue da quello emiliano-romagnolo soprattutto per il diverso grado di prevedibilità che presenta rispetto a quest’ultimo. Gli ultimi sondaggi elettorali stimano infatti la vittoria della candidata del centrodestra tra il 50 e il 54%, mentre gli sfidanti Callipo e Aiello si collocano rispettivamente in una forbice del 32-36% e dell’8-12%. La possibilità di una vittoria del centrodestra, tuttavia, non si fonda esclusivamente su sondaggi e stime. Il comportamento di voto degli elettori calabresi è -nella storia recente- caratterizzato da diversi fattori interessanti che possono aiutarci a comprendere meglio alcune dinamiche. Come rilevato da Emanuele e Marino (2015), uno dei fenomeni più ricorrenti è rappresentato dall’alternanza. Sin dal 2000 vi è stato un circuito di alternanza al governo ininterrotto, che ha portato per due volte alla vittoria il centrodestra (2000 e 2010) e per due volte il centrosinistra (2005 e 2014). Vittorie che peraltro si sono verificate con grande scarto tra uno schieramento e l’altro. Per comprendere le ragioni dell’elevato indice di volatilità elettorale è necessario considerare il ruolo significativo che ha esercitato il voto personale nella regione. È stato mostrato, a tal proposito, come alcuni candidati principali (i cosiddetti “signori delle preferenze”) riescano ad ottenere un supporto più stabile e duraturo nel tempo rispetto ai partiti (Emanuele e Marino 2016), grazie alla relazione di tipo personalistico che viene instaurata direttamente con l’elettore. Tale dinamica è favorita dal contesto calabrese, e meridionale in generale, dove l’identificazione partitica, ormai diffusamente in crisi, non ha mai raggiunto livelli significativi, lasciando spazio alla proliferazione di rapporti basati su pratiche clientelari (De Sio e Emanuele 2012).

Seguendo, dunque, la prospettiva dell’effetto bandwagon (Noelle-Neumann 2006) ci si può aspettare che il 26 gennaio il voto personale possa premiare la coalizione del centrodestra, che gode (ed ha goduto, al momento della formazione delle liste), di maggiore appeal non solo agli occhi degli elettori ma anche dei candidati – soprattutto alla luce del recente successo della Lega, identificata probabilmente come carro del vincitore. Infatti, nelle liste a sostegno di Jole Santelli compaiano anche personalità in uscita dalla maggioranza che sosteneva la giunta Oliverio (come ad esempio Mauro D’Acri e Franco Sergio).

Discorso diverso è quello relativo al carattere “filogovernativo” del comportamento di voto degli elettori calabresi (Raniolo 2010). In caso di vittoria del centrodestra si verificherebbe, dopo anni, un’inversione di tendenza rispetto alla fedeltà dimostrata nei confronti dei partiti di governo. Tuttavia, va specificato che il particolare momento che sta attraversando la politica italiana, dove la Lega, prima nei sondaggi, si trova all’opposizione e le forze di governo non vengono riconosciute come capaci di durare nel tempo, non rende perfettamente possibile verificare la bontà di tale ipotesi.

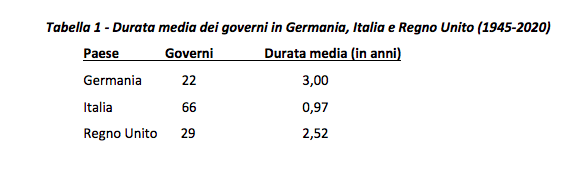

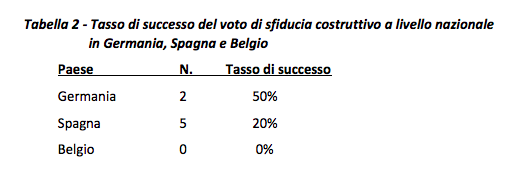

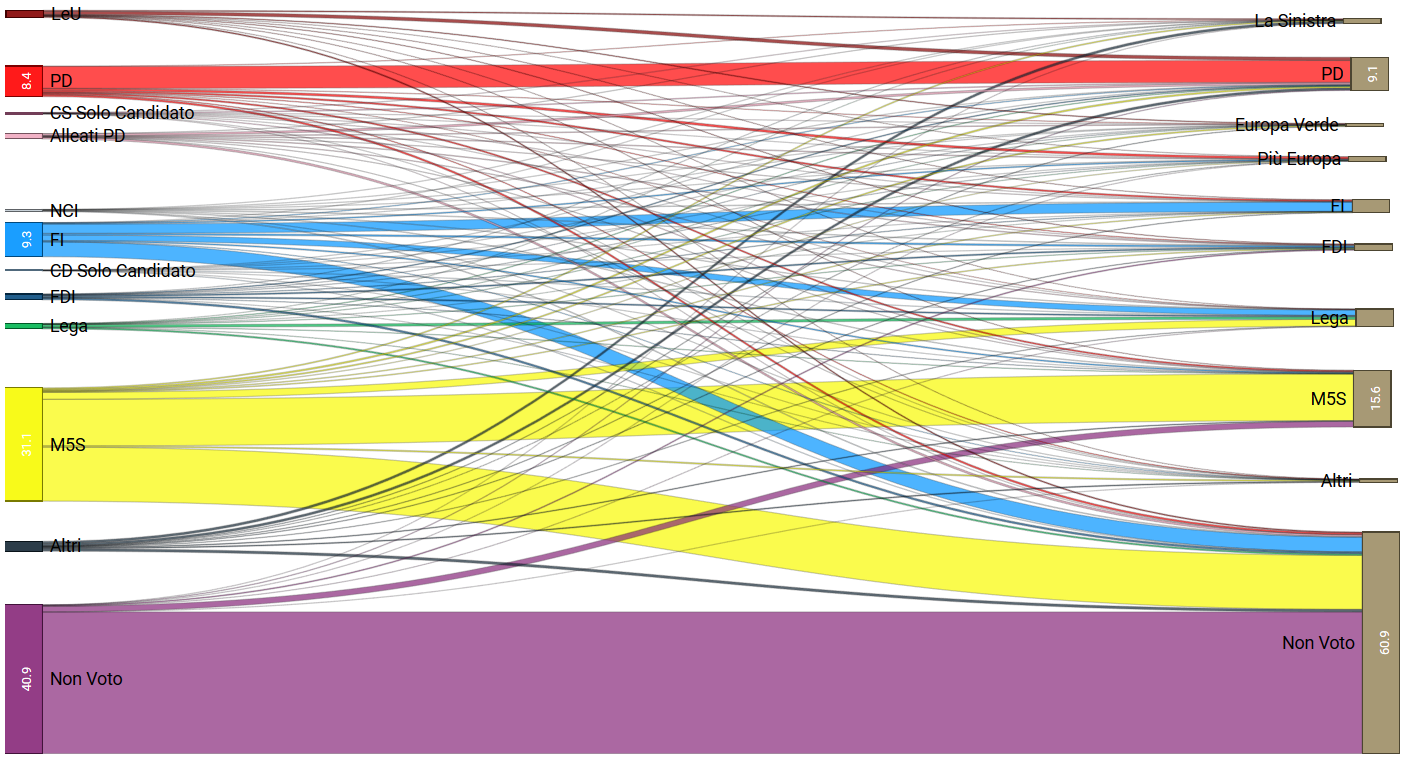

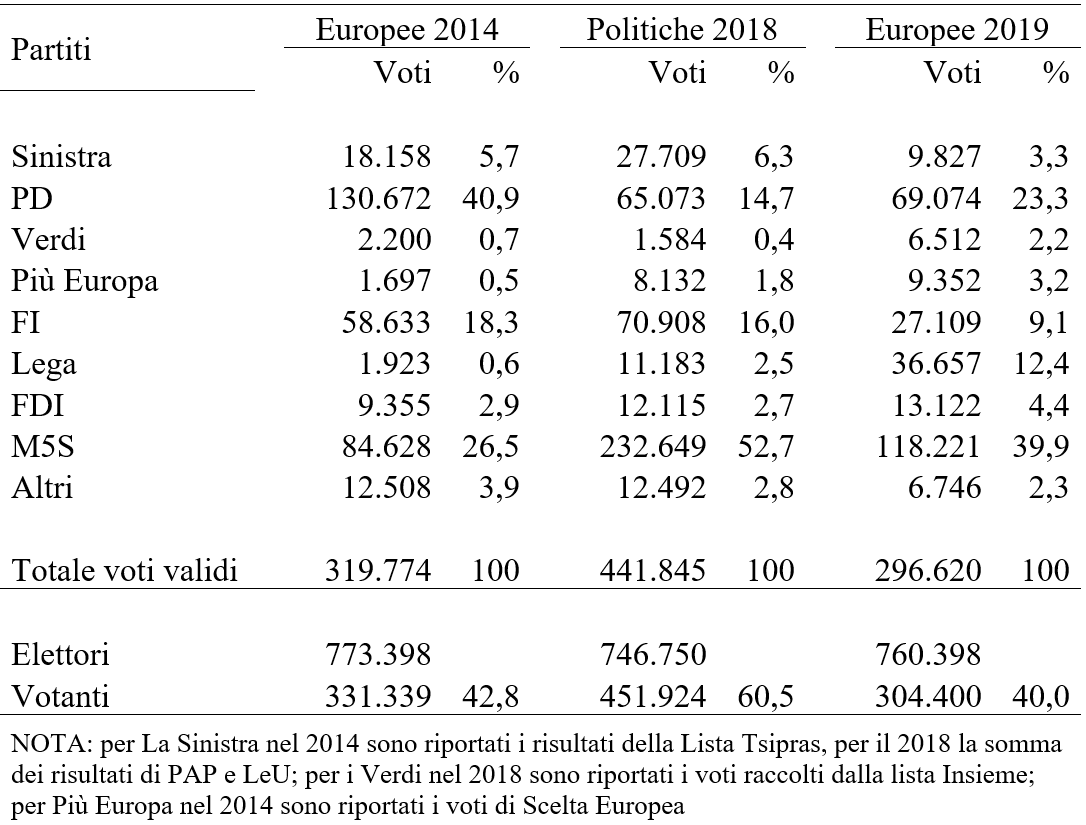

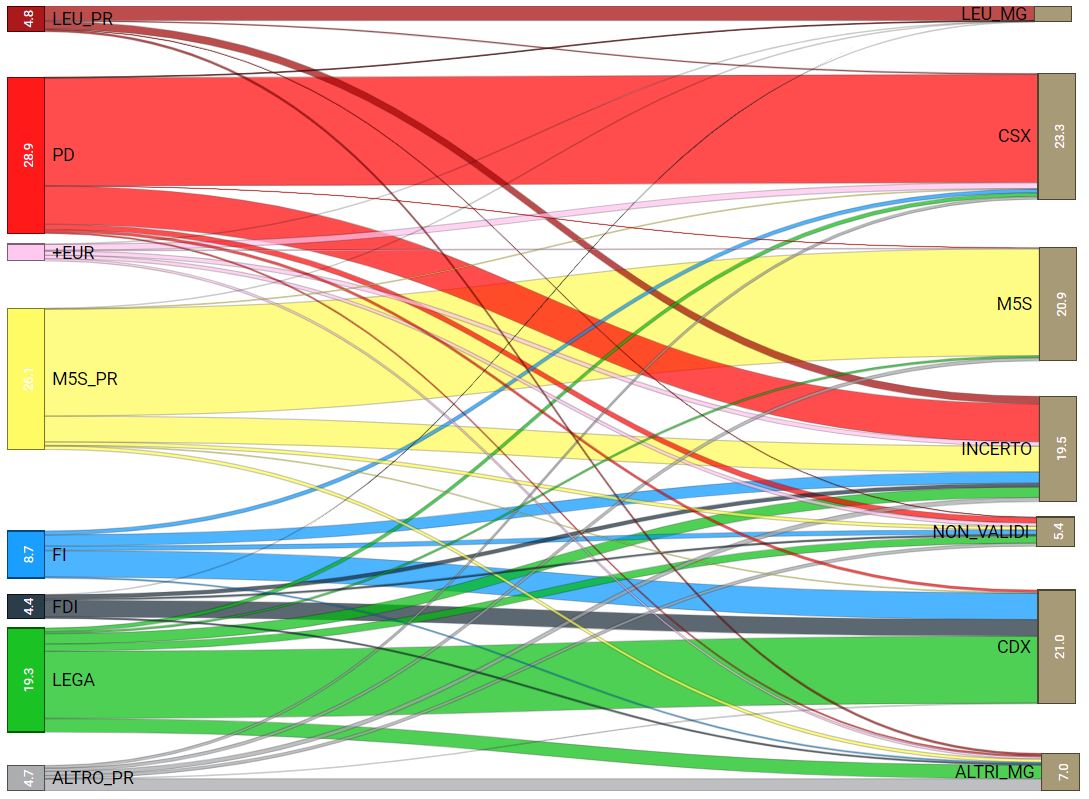

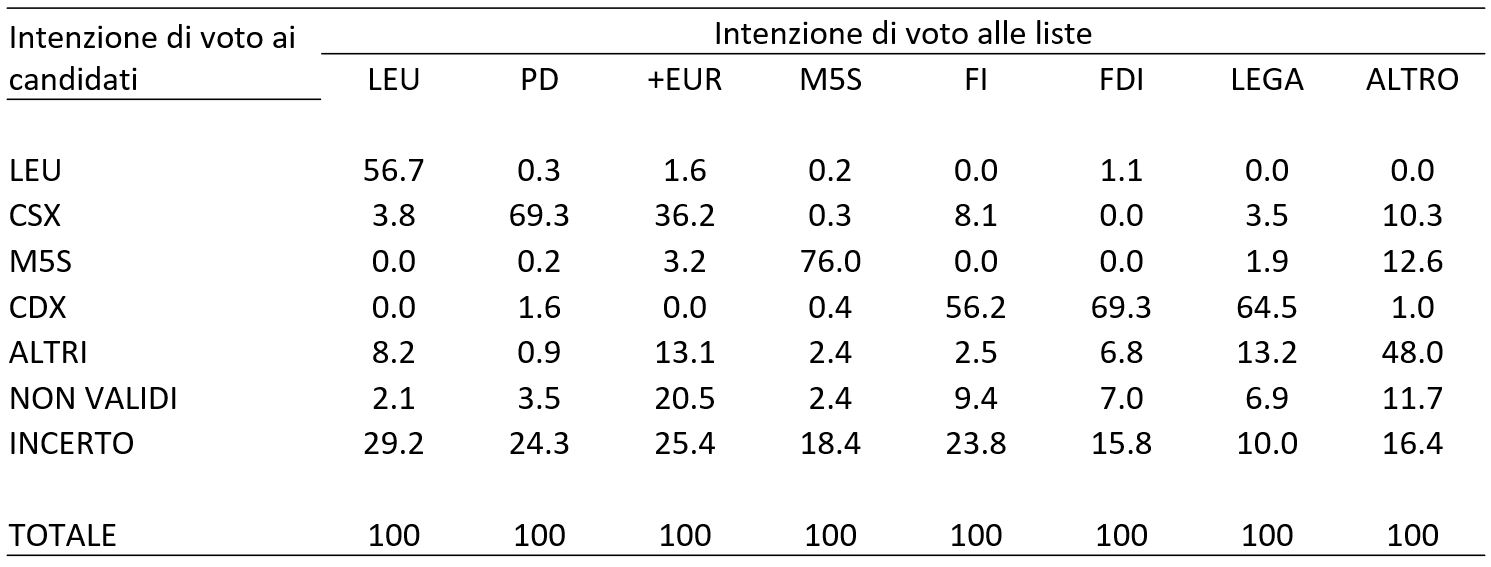

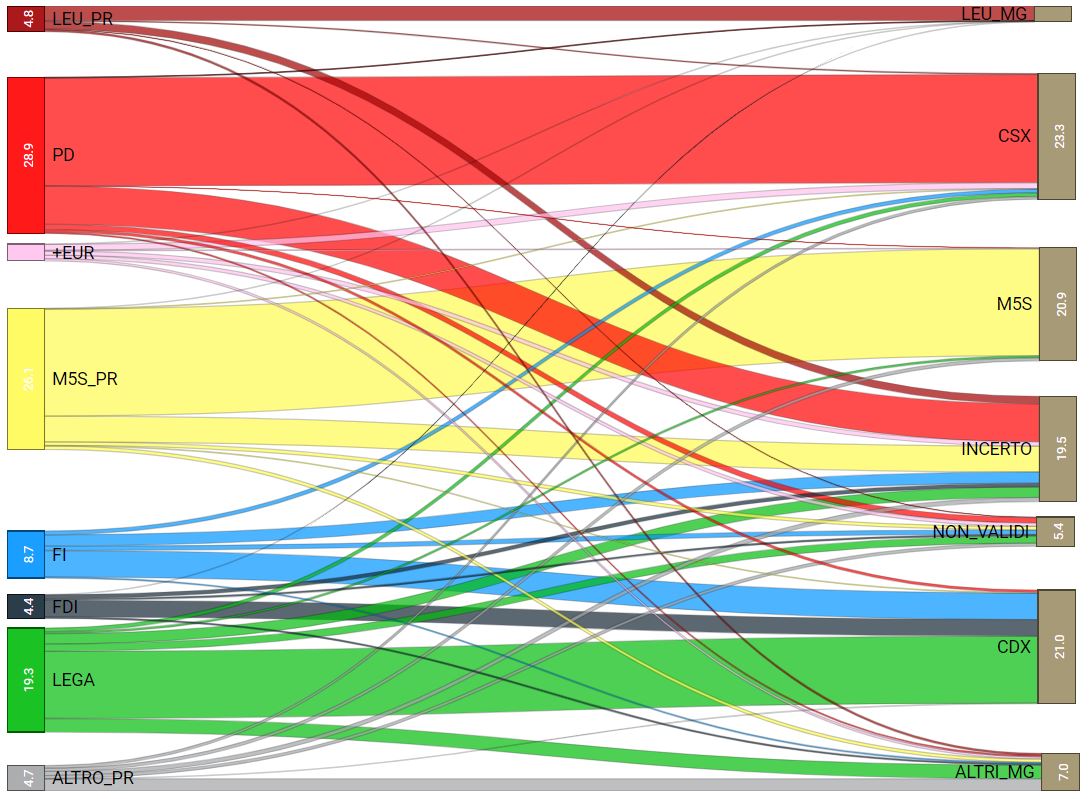

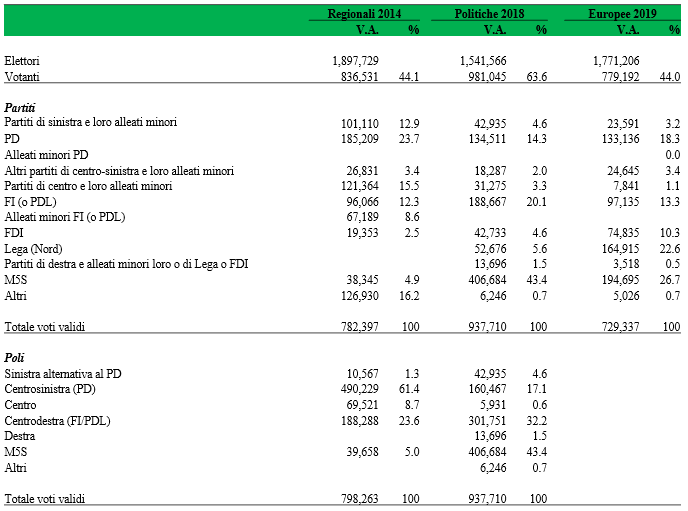

Volgiamo, ora, lo sguardo alla storia elettorale recente della regione. In tabella 1 è possibile osservare i risultati elettorali delle regionali 2014, delle politiche 2018 e delle europee 2019 in Calabria. Il primo dato da considerare è quello relativo all’affluenza. Le ultime regionali e le più recenti europee hanno confermato la propria natura di second-order elections (Reif e Schmitt 1980) registrando una percentuale esigua di votanti, pari al 44%. Solo in occasione delle più partecipate elezioni politiche del 2018 il dato è aumentato di venti punti percentuali toccando quasi il 64%, che si pone tuttavia al di sotto della media nazionale (73%).

Tab. 1 – Risultati elettorali in Calabria nelle recenti elezioni politiche, europee e regionali[1]

Per quanto riguarda il risultato elettorale, sulla base dei sondaggi più recenti e in linea con un trend storico, è lecito aspettarsi un incremento di consenso per la Lega rispetto al 5,6% ottenuto alle politiche del 2018, oltre all’inevitabile incremento rispetto alle regionali del 2014, dove la Lega non era presente non avendo ancora ultimato il proprio processo di nazionalizzazione e apertura al Sud (De Sio 2019). Maggiore prudenza è necessaria riguardo il confronto con il dato delle europee del 2019, dove il carroccio aveva ottenuto quasi il 23%. Qualora il partito di Salvini dovesse ampliare il proprio consenso si confermerebbe il trend positivo che ha visto la Lega crescere in molte zone del Sud Italia (D’Alimonte 2018). Oltre alla crescita della Lega, è possibile attendersi una performance elettorale positiva anche per Fratelli d’Italia, che nel 2014 aveva ottenuto solo il 2,5%, ma che già in occasione delle europee 2019 aveva visto crescere il proprio gradimento nella regione, raggiungendo poco più del 10%. Infine, risulta meno prevedibile il risultato di Forza Italia, che, contrariamente ai propri partner coalizionali, deve fare i conti con una crisi all’interno e all’esterno del partito, che tuttavia potrebbe farsi sentire meno in queste elezioni.

Il centrosinistra è l’incumbent del voto calabrese. Mario Oliverio, governatore uscente, nel 2014 aveva sconfitto Wanda Ferro, candidata del centrodestra, conquistando il 61,4% dei voti. Ma la stagione politica di quegli anni, segnata anche dai successi elettorali del Partito Democratico a guida Renzi – pensiamo in particolare al 40% ottenuto alle europee-, appare ormai distante. La scelta di Callipo si pone in discontinuità con la vecchia classe dirigente del partito, ma, anche a causa dell’esiguo tempo a disposizione, appare ardua la sfida di proporsi agli elettori calabresi come opzione di alternativa e di cambiamento. Quindi, anche se nel raffronto tra politiche 2018 ed europee 2019 si può osservare un lieve aumento di consensi in termini percentuali per il partito traino della coalizione (il PD passa infatti dal 14,3 al 18,3%, mantenendo tuttavia quasi invariato il numero di elettori in termini assoluti), appare difficile aspettarsi un rovesciamento dei pronostici a favore di Callipo e della coalizione del centrosinistra. Un’eventuale vittoria costituirebbe sicuramente una sorpresa.

Il Movimento 5 Stelle, contrariamente al voto in Umbria, costituirà il terzo polo. A livello locale i pentastellati si trovano ad affrontare una forte emorragia di consensi, avvenuta anche in regioni come la Basilicata e l’Abruzzo, dove a livello nazionale si erano attestati come primo partito (Angelucci 2019). Lo scarso rendimento elettorale del M5S e la difficoltà di tradurre i successi nazionali a livello locale non sono certamente una novità. Si tratta di una questione già ampiamente emersa e ormai ben strutturata (De Sio, Emanuele, Maggini e Paparo 2018). L’exploit nazionale del 2013 non aveva dato seguito ad un “terremoto” analogo nelle regionali calabresi del 2014, dove il candidato pentastellato Cono Cantelmi aveva raggiunto solo il 5%. In tabella 1 è possibile osservare come in occasione delle politiche 2018 e delle europee 2019 il voto al M5S sia aumentato significativamente: in entrambe le tornate elettorali il Movimento di Luigi Di Maio si attesta come primo partito della regione, con il 43,4% e il 26,7%. Sarà dunque interessante capire se il 26 gennaio i pentastellati riusciranno a mantenere il primato e a contenere i competitor, su tutti la Lega, ma anche il Partito Democratico e Fratelli d’Italia. Per il Movimento 5 Stelle il voto calabrese sarà anche un test per verificare l’effettiva preferibilità di una corsa in solitaria piuttosto che l’opzione del “centrosinistra allargato”.

Domenica la politica nazionale guarderà soprattutto all’Emilia-Romagna. La stabilità del governo, infatti, potrebbe essere minata dall’esito di quel voto. Ma le elezioni calabresi meritano, allo stesso tempo, attenzione. Il risultato che uscirà dalle urne potrà, infatti, mettere in chiaro vari trend interessanti e significativi per la politica italiana, sia a livello locale, sia a livello nazionale. Innanzitutto, ci consentirà di capire se la Calabria si confermerà regione dell’alternanza (come i pronostici sembrano suggerire) e se ed in che misura i rapporti di forza all’interno della regione siano davvero mutati. (https://cozumelparks.com) In secondo luogo, sarà interessante valutare ancora una volta l’impatto del voto personale sul risultato finale. Infine, il risultato delle regionali in Calabria -dopo l’ottimo risultato ottenuto alle europee- ci consentirà di valutare il livello di penetrazione e di strutturazione del consenso elettorale della Lega in una regione dove il carroccio è stato pressoché assente fino alle politiche del 2018.

Riferimenti bibliografici

Angelucci, D. (2019), ‘Regionali in Abruzzo: la Lega alla conquista del Sud, cede il M5S’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile presso: https://cise.luiss.it/cise/2019/02/11/regionali-in-abruzzo-la-lega-alla-conquista-del-sud-cede-il-m5s/

D’Alimonte, R. (2018), ‘Perché il Sud premia il M5S’, in Emanuele, V. e Paparo, A. (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE (11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 115-118

De Sio, L. (2019), ‘La nazionalizzazione della Lega di Salvini’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile presso: https://cise.luiss.it/cise/2019/05/27/la-nazionalizzazione-della-lega-di-salvini/

De Sio, L., Emanuele, V., Maggini, N. e Paparo, A. (2018), ‘Il risultato? Ancora il clima del 4 marzo, ma il m5S (come nel 2013) non rende bene alle comunali’, in Paparo, A. (a cura di), Goodbye Zona Rossa. Il successo del centrodestra nelle comunali 2018, Dossier CISE(12), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 59-63.

De Sio, L. e Emanuele, V. (2012), ‘Conclusioni. Dall’Europa alla Sicilia, verso le elezioni politiche 2013’, in L. De Sio e V. Emanuele (a cura di), Un anno d elezioni verso le Politiche 2013, Dossier CISE (3), Roma, CISE.

Emanuele, V. e Marino, B. (2016), ‘Follow the candidates, not the parties? Personal vote in a regional de-institutionalised party system’, Regional and Federal Studies, 26(4), pp. 531-554.

Emanuele, V. e Marino, B. (2015), ‘Regionali in Calabria, tutti sul carro del vincitore?’ in Paparo, A. e Cataldi, M. (a cura di) Dopo la luna di miele. Le elezioni comunali e regionali fra autunno 2014 e primavera 2015, Dossier CISE(7), Roma: Centro Italiano di Studi Elettorali.

Improta, M. (2019), ‘Regionali in Umbria: successo della Lega, fallisce l’esperimento PD-M5S’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile presso: https://cise.luiss.it/cise/2019/10/28/regionali-in-umbria-successo-della-lega-fallisce-lesperimento-pd-m5s/

Noelle-Neumann, E. (2002), La spirale del silenzio. Per una teoria dell’opinione pubblica, Roma, Meltemi.

Raniolo, F. (2010), ‘Tra dualismo e frammentazione. Il Sud nel ciclo elettorale 1994-2008’, in R. D’Alimonte, e A. Chiaramonte (a cura di), Proporzionale se vi pare. Le elezioni politiche del 2008, Bologna, Il Mulino, pp. 129-171.

Reif, K., e Schmitt, H. (1980), ‘Nine second‐order national elections–a conceptual framework for the analysis of European Election results’, European Journal of Political Research, 8 (1), pp. 3-44.

[1] Nella parte superiore della tabella sono presentati i risultati al proporzionale (per le politiche 2018 sono riportati i voti espressamente assegnati ai partiti, prima dell’attribuzione dei voti al solo candidato di collegio sostenuto); nella parte inferiore si usano i risultati maggioritari.

Nella parte superiore, ciascuna riga somma i risultati dei relativi partiti, a prescindere dalla coalizione della quale facessero parte. Nella categoria partiti di sinistra rientrano: PRC, PC, PCI, PAP, SEL, SI, MDP, LeU, RC. Nella categoria altri partiti di centrosinistra sono inseriti: Insieme, PSI, IDV, Radicali, +EU, Verdi, CD, DemA. Nella categoria partiti di centro rientrano: NCI, UDC, NCD, FLI, SC, CP, NCD, AP, DC, PDF, PLI, PRI, UDEUR, Idea, CPE. Nella categoria partiti di destra rientrano La Destra, MNS, FN, FT, CPI, DivB, ITagliIT.

Nella parte inferiore, invece, si sommano i risultati dei candidati (uninominali), classificati in base ai criteri sotto riportati. Per le politiche 2013 e le regionali 2014 e 2019, abbiamo considerato quali voti raccolti dai candidati quelli delle coalizioni (che sostenevano un candidato, premier o governatore). Sinistra alternativa al PD riunisce tutti i candidati sostenuti da almeno una fra PAP, RC, PRC, PCI, PC, MDP, LeU, SI, SEL, Insieme, PSI, +EU, CD, DemA, Verdi, IDV, Radicali – ma non dal PD. Il Centrosinistra è formato da candidati nelle cui coalizioni a sostegno compaia il PD; il Centro riunisce tutti i candidati sostenuti da almeno una fra NCI, UDC, CP, NCD, FLI, SC, PDF, DC, PRI, PLI, CPE, Idea, UDEUR (ma né PD né FI/PDL).Il Centrodestra è formato da candidati nelle cui coalizioni a sostegno compaia FI (o il PDL). La Destra riunisce tutti i candidati sostenuti da almeno una fra Lega, FDI, La Destra, MNS, FN, FT, CasaPound, DivBell, ITagliIT – ma non FI (o il PDL).

Quindi, se un candidato è sostenuto dal PD o da FI (o PDL) è attribuito al centrosinistra e al centrodestra rispettivamente, a prescindere da quali altre liste facciano parte della coalizione a suo sostegno.

Se un candidato è sostenuto solo da liste civiche è un candidato civico (Altri). Se una coalizione è mista civiche-partiti, questi trascinano il candidato nel loro proprio polo se valgono almeno il 10% della coalizione, altrimenti il candidato resta civico. Se un candidato è sostenuto da partiti appartenenti a diverse aree (escludendo PD e FI/PDL che hanno la priorità), si valuta il relativo contributo dei diversi poli alla coalizione del candidato per determinarne l’assegnazione (al polo che pesa di più).