di Lorenzo De Sio

Da dove viene la vittoria di Renzi? La maggior parte dei commenti e delle analisi che si sono succeduti nei giorni successivi al risultato delle ultime elezioni si è concentrata essenzialmente sulla descrizione del successo del Pd: sulle sue caratteristiche di interclassismo, sulla capacità di sfondare al Nord (e soprattutto al Nord-Est, finora tallone d’Achille del centrosinistra), eccetera. Nulla tuttavia sulle possibili cause di questo successo. Com’è stato possibile che un partito che un anno fa aveva il 25% oggi abbia oltre il 40%, e per di più in elezioni tradizionalmente favorevoli ai partiti antisistema, come sono le elezioni europee? E’ cambiata la leadership, d’accordo. Ma cos’è esattamente, tra le varie caratteristiche che differenziano il Pd di Renzi da quello di Bersani, che ha fatto la differenza?

Da dove viene la vittoria di Renzi? La maggior parte dei commenti e delle analisi che si sono succeduti nei giorni successivi al risultato delle ultime elezioni si è concentrata essenzialmente sulla descrizione del successo del Pd: sulle sue caratteristiche di interclassismo, sulla capacità di sfondare al Nord (e soprattutto al Nord-Est, finora tallone d’Achille del centrosinistra), eccetera. Nulla tuttavia sulle possibili cause di questo successo. Com’è stato possibile che un partito che un anno fa aveva il 25% oggi abbia oltre il 40%, e per di più in elezioni tradizionalmente favorevoli ai partiti antisistema, come sono le elezioni europee? E’ cambiata la leadership, d’accordo. Ma cos’è esattamente, tra le varie caratteristiche che differenziano il Pd di Renzi da quello di Bersani, che ha fatto la differenza?

Due strategie possibili

Tenterò qui di proporre un’ipotesi di spiegazione basata su qualche argomento teorico e su alcuni dati: precisamente i dati dell’indagine campionaria CISE “Temi, leader e priorità”, svolta in modalità CAWI (ovvero con interviste Web[1]) nella prima settimana del maggio scorso.

L’argomento teorico è abbastanza semplice. I partiti e i leader, per cercare di vincere le elezioni, possono cercare di ricorrere, in sintesi, a due tipi diversi di strategia.

1) la prima strategia è di focalizzarsi su temi che dividono l’elettorato. Si sceglie un tema su cui esistono posizioni sia favorevoli che contrarie (ad esempio, i matrimoni gay, oppure l’idea di tagliare i servizi pubblici per abbassare le tasse, ecc.) e si sceglie di parlare di quello, propagandando con forza la posizione del partito per attrarre nuovi elettori. In genere i partiti scelgono un tema che soddisfi tre condizioni: a) che gli elettori del partito siano più o meno tutti d’accordo sulla posizione del partito; b) che al di fuori del partito quella posizione sia condivisa anche da altri elettori, creando quindi il potenziale per un guadagno elettorale: c) che non ci siano altri partiti importanti che giocano su quello stesso tema (De Sio 2010; De Sio e Weber 2011). In base a questo modello è possibile identificare i temi più favorevoli a ciascun partito. Ad esempio, per un partito come la Lega temi con queste caratteristiche sono, in base ai dati della nostra indagine, il rendere l’immigrazione più restrittiva, e il welfare meno accessibile agli immigrati; per il M5s sono il tagliare le spese per gli F35 e adottare un diverso modello di sviluppo; per il Pd sono il rimanere nell’Euro e il redistribuire il reddito a favore dei più deboli; per Fi, l’idea per cui la lotta all’evasione fiscale deve venire dopo l’abbassamento delle tasse.

2) Esiste poi una strategia alternativa. Focalizzarsi invece su alcune questioni su cui l’elettorato è quasi completamente unito, che quindi sono ormai essenzialmente considerati come dei problemi da risolvere. Esempi tipici sono il riuscire a rimettere in moto l’economia, creando posti di lavoro; rinnovare la politica tagliandone i costi; riuscire a difendere con più forza gli interessi italiani in Europa. Su questi temi i partiti non hanno ovviamente diverse posizioni (chi non sarebbe d’accordo?): tuttavia non tutti hanno la stessa credibilità nel poterli affrontare. Di conseguenza questi temi, detti tecnicamente valence issues (Stokes 1963; Stokes 1992), portano a una competizione di tipo diverso, in cui i vari partiti si concentrano solo sui temi su cui ritengono di essere più credibili degli altri (De Sio 2011). Ovviamente il problema è che un partito può sfruttare questa strategia solo se, almeno su un tema, viene considerato più credibile degli altri.

I dati: quali strategie erano possibili?

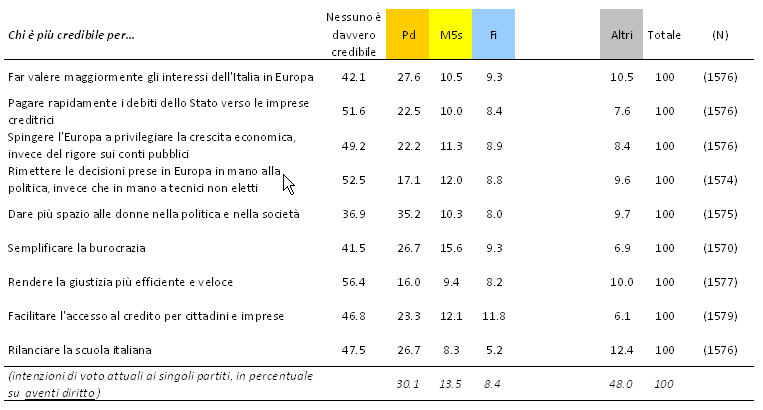

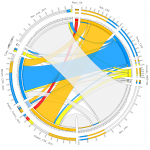

Rispetto a queste due diverse strategie, vediamo quali risorse avevano a disposizione i vari partiti all’inizio della campagna elettorale, in base ai nostri dati. Riguardo alla strategia dei temi-chiave (strategia 1), si può dire che ogni partito avesse a disposizione alcuni temi-chiave in grado di portare un vantaggio simile, senza grosse differenze tra partiti: si tratta dei temi visti poco sopra. Solo Forza Italia appariva in una posizione di svantaggio, con il solo tema delle tasse in grado di essere sfruttato efficacemente. Riguardo invece alla seconda strategia (credibilità nel risolvere i problemi), avevo anticipato (in un post del 9 maggio) che le valutazioni di credibilità dei nostri intervistati erano notevolmente sbilanciate a favore del Pd. Rispetto a 17 problemi del nostro Paese, su cui avevamo chiesto agli intervistati quale partito fosse più credibile nel risolverli, in 10 casi il Pd era considerato nettamente più credibile degli altri (più di dieci punti di distacco sul secondo partito considerato più credibile). Il M5S era invece considerato il più credibile solo su tre problemi, e anche su questi era insidiato da vicino dal Pd.

| Tabella 1 – valutazioni di credibilità attribuite dagli intervistati ai vari partiti sui principali problemi dell’Italia |

| Chi è più credibile per… |

Nessuno è davvero credibile (%)

|

|

Partito più credibile (%)

|

|

Secondo partito più credibile (%)

|

|

Gap di credibilità tra primo e secondo partito (punti pct)

|

(N)

|

| Temi favorevoli al Pd |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dare più spazio alle donne nella politica e nella società

|

36.9

|

|

Pd

|

35.2

|

|

M5s

|

10.3

|

|

+25.0

|

(1575)

|

|

Far ripartire l’economia italiana

|

46.1

|

|

Pd

|

28.6

|

|

Fi

|

10.0

|

|

+18.6

|

(1575)

|

|

Rilanciare la scuola italiana

|

47.5

|

|

Pd

|

26.7

|

|

M5s

|

8.3

|

|

+18.4

|

(1576)

|

|

Far valere maggiormente gli interessi dell’Italia in Europa

|

42.1

|

|

Pd

|

27.6

|

|

M5s

|

10.5

|

|

+17.1

|

(1576)

|

|

Creare nuovi posti di lavoro

|

49.6

|

|

Pd

|

24.2

|

|

Fi

|

9.9

|

|

+14.2

|

(1574)

|

|

Pagare rapidamente i debiti dello Stato verso le imprese creditrici

|

51.6

|

|

Pd

|

22.5

|

|

M5s

|

10.0

|

|

+12.5

|

(1576)

|

|

Facilitare l’accesso al credito per cittadini e imprese

|

46.8

|

|

Pd

|

23.3

|

|

M5s

|

12.1

|

|

+11.2

|

(1579)

|

|

Semplificare la burocrazia

|

41.5

|

|

Pd

|

26.7

|

|

M5s

|

15.6

|

|

+11.1

|

(1570)

|

|

Spingere l’Europa a privilegiare la crescita economica, invece del rigore sui conti pubblici

|

49.2

|

|

Pd

|

22.2

|

|

M5s

|

11.3

|

|

+10.9

|

(1576)

|

|

Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale

|

53.7

|

|

Pd

|

19.8

|

|

M5s

|

9.4

|

|

+10.5

|

(1570)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Temi favorevoli al M5s |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ridurre i costi della politica

|

39.0

|

|

M5s

|

26.8

|

|

Pd

|

22.1

|

|

+4.7

|

(1579)

|

|

Rinnovare la classe politica

|

39.2

|

|

M5s

|

26.6

|

|

Pd

|

23.7

|

|

+3.0

|

(1576)

|

|

Combattere l’inquinamento e il dissesto del territorio

|

51.4

|

|

M5s

|

14.8

|

|

Sel

|

14.3

|

|

+0.6

|

(1576)

|

Ma la questione chiave emergeva sui problemi che stavano più a cuore agli intervistati: economia e lavoro (il 61% degli intervistati li considerava i più importanti, contro il 26% che dava priorità ai costi della politica). Su entrambi questi temi, il M5s era considerato addirittura al terzo posto, meno di Fi; e il gap tra Pd e Fi era di 14 punti (sul “creare nuovi posti di lavoro”) o addirittura quasi 19 punti (sul “far ripartire l’economia italiana”). Di conseguenza, sulle valutazioni di credibilità, il Pd appariva nettamente avvantaggiato. E in una misura che andava al di là del solo elettorato Pd.

Già, ma come si costruisce la credibilità?

Qui c’è un punto chiave, che a mio parere fa giustizia di tante polemiche sull’importanza della campagna elettorale, e sul fatto che il M5s abbia sbagliato o meno le scelte della campagna (vedi le polemiche su Hitler, ecc.). I dati mostrano in maniera molto chiara che le reputazioni di credibilità erano già strutturate in modo estremamente favorevole al Pd prima dell’entrata nel vivo della campagna elettorale. Il motivo è molto semplice: sappiamo ormai da molti anni che la campagna elettorale è di fatto permanente (Blumenthal 1980); tutto quello che si fa in politica contribuisce a creare una reputazione di credibilità ed efficacia.

Da questo punto di vista forse la scarsa credibilità nel risolvere i problemi attribuita dagli intervistati al M5s viene da un po’ più lontano. Per lo meno dall’inizio della legislatura, mettendo insieme: l’atteggiamento poco costruttivo verso le altre forze in parlamento e il possibile governo Bersani (che ha suggerito che il M5s avesse come priorità quella di mantenere la propria purezza ideologica in chiave elettoralistica, piuttosto che di collaborare ad affrontare i problemi del paese); alcune prese di posizione ideologiche su alcuni temi chiave (arrivando a rifiutare la proposta Renzi di superamento del bicameralismo, di fatto semplicemente perché l’aveva proposta Renzi); infine l’attenzione quasi monopolistica ai temi della casta politica (che sono al primo posto solo per una minoranza di elettori), lasciando sempre più in secondo piano i temi del lavoro e dell’economia, su cui il M5s non aveva proposte convincenti.

E specularmente si capisce il frenetico e ossessivo attivismo di Renzi (con picchi a volte francamente curiosi, come le riunioni di segreteria fissate alle 7.30 del mattino), teso fin dai primi giorni di segreteria (e poi di governo) a mostrare la propria capacità di fare la differenza con qualcosa di concreto: costruendo un accordo (pur criticabile) su legge elettorale e riforma del Senato; redistribuendo un po’ di reddito a favore dei meno abbienti (gli 80 euro); portando effettivamente qualche risultato concreto ad esempio sulla parità di genere, sia al governo che nelle liste elettorali (tema su cui, non a caso, la credibilità del Pd è valutata di 25 punti superiore al M5s). Un attivismo che, vedremo tra un attimo, ha pagato in termini elettorali.

Ma essere credibili conta davvero per il voto?

Tutto questo servirebbe a poco, tuttavia, se gli elettori non utilizzassero la credibilità per le loro scelte, votando magari in maniera ideologica o per altri motivi. Di conseguenza bisogna vedere quanto hanno contato queste valutazioni di credibilità negli orientamenti di voto. Per farlo è necessario condurre un’analisi statistica non proprio banale, ovvero la stima di un certo numero di modelli di regressione lineare, i cui risultati riporto qui in forma sintetica (Tabella 2). Si tratta, semplicemente, dell’uso di una tecnica che permette di valutare il peso relativo di diversi aspetti nell’influenzare la tendenza a votare per un certo partito.

| Tabella 2 – Peso di diversi fattori esplicativi sulla propensione a votare per un partito in generale, e per i vari partiti separatamente |

|

|

|

Modelli specifici

|

|

Modello generale (tutti i partiti)

|

|

Pd

|

M5s

|

Fi

|

| Caratteristiche sociodemografiche (zona geografica, dimensioni città, sesso, età, titolo di studio, condizione professionale) |

3%

|

|

4%

|

6%

|

3%

|

| Ideologia (autocollocazione sinistra-destra) e senso di vicinanza a un partito |

30%

|

|

32%

|

31%

|

49%

|

| Valutazioni di credibilità nel risolvere i problemi |

16%

|

|

22%

|

21%

|

9%

|

| Posizioni su temi specifici |

1%

|

|

4%

|

2%

|

3%

|

| Totale “spiegato” dal modello |

49%

|

|

61%

|

60%

|

63%

|

Nota: il modello è prudente (in senso pessimistico) nello stimare l’influenza delle valutazioni di credibilità, perché ipotizza che il senso di vicinanza a un partito sia causalmente antecedente alle valutazioni di credibilità, mentre alcuni test aggiuntivi (qui non riportati) suggeriscono il contrario.

Nota 2: La variabile dipendente è la propensione di voto (PTV) a ciascun partito (scala 0-10); le percentuali riportate sono differenze di R-quadrato tra ciascun modello e il modello che include solo i blocchi di variabili precedenti, causalmente antecedenti. |

La tabella ci dice, in breve, che le valutazioni di credibilità hanno contato parecchio. Ma andiamo con ordine. La prima colonna riporta il modello generale, stimato mettendo insieme tutti i partiti (anche i piccoli). In questo caso il complesso delle variabili utilizzate permette di “predire” circa la metà (49%) delle tendenze dichiarate da ciascun intervistato a votare ciascun partito[2]. I punti chiave sono abbastanza semplici:

1) anzitutto le caratteristiche socio-demografiche (come già noto da molti anni) ormai contano pochissimo per le scelte di voto (il 3% circa);

2) gli orientamenti politici di lungo termine dei cittadini (posizione sull’asse sinistra-destra; senso di vicinanza a un partito) invece contano ancora come il fattore più importante (30%);

3) la notizia fondamentale (e abbastanza inedita per l’Italia) è che le valutazioni di credibilità hanno contato per il 16%, cioè quasi la metà degli orientamenti politici di lungo termine. In un paese che per anni, dopo il muro di Berlino, è stato diviso dal muro di Arcore, si tratta di un dato senza dubbio nuovo;

4) le posizioni su temi specifici divisivi (strategia 1 vista in precedenza) sembra abbiano avuto un’importanza marginale.

E il dato ancora più interessante appare analizzando separatamente i tre principali partiti: la credibilità diventa ancora più importante per spiegare i punteggi (più alti o più bassi della media) di Pd e M5s (rispettivamente 22 e 21% di “varianza spiegata”), mentre Forza Italia presenta un profilo chiaramente più ideologico: i punteggi a questo partito sono essenzialmente motivati dai propri orientamenti pregressi, con scarsissima importanza della credibilità (o non credibilità) attribuita a Forza Italia per risolvere i problemi.

In conclusione

In definitiva, la credibilità ha contato molto, e in modo inedito. Questo da un lato spiega perché Renzi ha avuto un tale successo, e perché il M5s ha invece patito una netta sconfitta[3]. E al tempo stesso sembra circoscrivere l’impatto della campagna elettorale: le reputazioni di credibilità si costruiscono essenzialmente con i fatti, e di conseguenza sono più difficili da cambiare nel corso di una campagna. Da questo punto di vista, l’insistenza di Renzi nel voler riuscire a realizzare qualche fatto concreto (ad esempio gli 80 euro, ma pure l’innegabile risultato sulla parità di genere al governo e nelle liste) sembra aver pagato. Mentre certi accenti della campagna elettorale sembrano aver più che altro rinforzato le valutazioni di (non) credibilità precedenti.

Al tempo stesso, i dati di questa analisi sembrano delineare in modo più chiaro la sfida e i problemi di Renzi. Il presidente del consiglio sembra riuscito a trasmettere l’idea che le scelte politiche ed economiche di questo periodo non sono necessariamente obbligate, e richiedono energia e decisione: di conseguenza ha spinto gli elettori a considerare con attenzione il criterio della credibilità nel risolvere i problemi[4]. Il problema è però che la credibilità può essere volatile, di conseguenza va sistematicamente e continuamente consolidata con fatti e risultati. Un Renzi che si presentasse alle prossime elezioni politiche senza aver mantenuto le sue promesse di cambiamento e di incisività vedrebbe il suo risultato seriamente in discussione. Un parziale antidoto a questo problema potrà essere, in futuro, il consolidamento di un risultato elettorale (in grado di sopravvivere anche a crisi di credibilità) mediante la costruzione di un profilo politico-ideologico del partito. Ma questa è un’altra storia.

Riferimenti bibliografici

Blumenthal, Sidney. 1980. The permanent campaign: Inside the world of elite political operatives. Beacon Press Boston.

De Sio, Lorenzo. 2010. «Beyond “position” and “valence”. A unified framework for the analysis of political issues». Working Paper. https://cadmus.eui.eu/handle/1814/14814.

———. 2011. Competizione e spazio politico. Le elezioni si vincono davvero al centro? Bologna: Il Mulino.

De Sio, Lorenzo, e Till Weber. 2011. «Issue yield: a general model of issue saliency based on party competition strategies, with an application to the 2009 EP Elections». In St. Gallen.

Magalhães, Pedro C. 2014. «Introduction – Financial Crisis, Austerity, and Electoral Politics». Journal of Elections, Public Opinion and Parties 24 (2): 125–33. doi:10.1080/17457289.2014.887090.

Reif, Karlheinz, e Hermann Schmitt. 1980. «Nine Second-Order National Elections-A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results». European Journal of Political Research 8 (1): 3–44.

Stokes, Donald E. 1992. «Valence Politics». In Electoral Politics, a cura di Dennis Kavanagh, 141–62. Oxford: Clarendon Press.

Stokes, Donald E. 1963. «Spatial Models of Party Competition». American Political Science Review 57: 368–77.

[1] L’indagine è stata condotta su un campione di 1600 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana in età di voto per genere, età e ambito geografico, con successive ponderazioni su variabili socio-demografiche e politiche. Le interviste sono state condotte tra il 29 aprile e il 9 maggio 2014.

[2] All’intervistato viene chiesto, per ciascun partito, quanto è probabile che in futuro possa mai votare per quel partito (su una scala da 0 a 10). Trattandosi di punteggi attribuiti da singoli individui, il 49% di varianza spiegata è un risultato molto alto.

[3] Tanto più grave in elezioni di tipo second-order , in cui la ricerca internazionale afferma in modo consolidato che sono favoriti i partiti con caratteristiche simili a quelle del M5s (Reif e Schmitt 1980).

[4] Non si tratta di un fatto scontato. Ad esempio, nei paesi che hanno firmato accordi di salvataggio finanziario con istituzioni internazionali, lo spazio di autonomia nelle politiche economiche si è in alcuni casi talmente annullato da rendere di fatto i temi economici (incluso le valutazioni di competenza e credibilità) quasi irrilevanti per le scelte di voto (Magalhães 2014).

.jpg) La prima è una classica strategia posizionale (in parte riconducibile all’approccio utilizzato da Tony Blair venti anni fa all’epoca della “terza via”): assumere posizioni più moderate per attrarre elettori dal centro-destra, mettendo in conto di perdere qualche elettore di sinistra. La seconda invece è una strategia di tipo ecumenico, fondata sulla propria credibilità nel raggiungere obiettivi trasversali che stanno a cuore all’intero elettorato (es. la crescita economica, il rinnovamento della politica, ecc.). Il punto è che Renzi storicamente ha alternato le due strategie, con risultati diversi. In particolare la campagna delle europee 2014 non solo cadeva in un momento di “luna di miele”, a pochi mesi dal suo insediamento (ma fu un insediamento non elettorale, e molto controverso), ma soprattutto fu caratterizzata da una strategia chiaramente ecumenica. Renzi fece leva sulla sua credibilità nel rinnovare la politica (la rottamazione), nel dare più spazio alle donne, nel difendere l’Italia in Europa, e nel poter rimettere in moto l’economia. Tutti temi su cui era ritenuto

La prima è una classica strategia posizionale (in parte riconducibile all’approccio utilizzato da Tony Blair venti anni fa all’epoca della “terza via”): assumere posizioni più moderate per attrarre elettori dal centro-destra, mettendo in conto di perdere qualche elettore di sinistra. La seconda invece è una strategia di tipo ecumenico, fondata sulla propria credibilità nel raggiungere obiettivi trasversali che stanno a cuore all’intero elettorato (es. la crescita economica, il rinnovamento della politica, ecc.). Il punto è che Renzi storicamente ha alternato le due strategie, con risultati diversi. In particolare la campagna delle europee 2014 non solo cadeva in un momento di “luna di miele”, a pochi mesi dal suo insediamento (ma fu un insediamento non elettorale, e molto controverso), ma soprattutto fu caratterizzata da una strategia chiaramente ecumenica. Renzi fece leva sulla sua credibilità nel rinnovare la politica (la rottamazione), nel dare più spazio alle donne, nel difendere l’Italia in Europa, e nel poter rimettere in moto l’economia. Tutti temi su cui era ritenuto

Da dove viene la vittoria di Renzi? La maggior parte dei commenti e delle analisi che si sono succeduti nei giorni successivi al risultato delle ultime elezioni si è concentrata essenzialmente sulla descrizione del successo del Pd: sulle sue caratteristiche di interclassismo, sulla capacità di sfondare al Nord (e soprattutto al Nord-Est, finora tallone d’Achille del centrosinistra), eccetera. Nulla tuttavia sulle possibili cause di questo successo. Com’è stato possibile che un partito che un anno fa aveva il 25% oggi abbia oltre il 40%, e per di più in elezioni tradizionalmente favorevoli ai partiti antisistema, come sono le elezioni europee? E’ cambiata la leadership, d’accordo. Ma cos’è esattamente, tra le varie caratteristiche che differenziano il Pd di Renzi da quello di Bersani, che ha fatto la differenza?

Da dove viene la vittoria di Renzi? La maggior parte dei commenti e delle analisi che si sono succeduti nei giorni successivi al risultato delle ultime elezioni si è concentrata essenzialmente sulla descrizione del successo del Pd: sulle sue caratteristiche di interclassismo, sulla capacità di sfondare al Nord (e soprattutto al Nord-Est, finora tallone d’Achille del centrosinistra), eccetera. Nulla tuttavia sulle possibili cause di questo successo. Com’è stato possibile che un partito che un anno fa aveva il 25% oggi abbia oltre il 40%, e per di più in elezioni tradizionalmente favorevoli ai partiti antisistema, come sono le elezioni europee? E’ cambiata la leadership, d’accordo. Ma cos’è esattamente, tra le varie caratteristiche che differenziano il Pd di Renzi da quello di Bersani, che ha fatto la differenza?