Le nostre analisi precedenti sul voto in Sicilia (qui e qui) avevano già ampiamente lasciato ipotizzare il ruolo decisivo giocato dal voto personale, espresso tramite il voto di preferenza. Non certo una novità nel contesto siciliano e più in generale meridionale, caratterizzato da arretratezza socio-economica, scarsa cultura civica, sviluppo di politiche micro-distributive e relazioni clientelari (Banfield 1958; Putnam 1993; Piattoni 2001). Per dirla con Parisi e Pasquino (1977), in Sicilia e nelle altre regioni meridionali, il voto di appartenenza lascia spazio al voto di scambio.

Qui, infatti, la debolezza dello stato e l’assenza di radicate subculture politiche causano la sostanziale inesistenza di legami stabili tra elettori e partiti. Gli elettori, piuttosto, tendono ad esprimere un voto candidate-oriented (Fabrizio e Feltrin 2007). In questo contesto, la competizione politica è dominata dai ‘Signori delle preferenze’, ossia politici che detengono un rilevante pacchetto di voti che può essere mantenuto nel tempo in elezioni successive o spostato a sostegno di altri candidati (Emanuele e Marino 2016). In Sicilia come nel resto del Sud Italia il voto personale è sempre esistito, ma in passato ciò avveniva all’interno di forti partiti di massa che provvedevano a selezionare la classe dirigente e a incapsulare il rapporto personale tra notabili e clientes. Oggi, il declino organizzativo dei partiti e l’aumento della volatilità elettorale, nonché l’accresciuta instabilità delle stesse etichette partitiche, hanno reso il voto personale l’unico elemento di continuità nel sistema politico. La sola ancora democratica che mantiene ampie fette dell’elettorato all’interno del circuito rappresentativo. E, di conseguenza, i Signori delle preferenze sono diventati i veri padroni della competizione elettorale. Le loro scelte strategiche (ricandidature, endorsements) sono la variabile indipendente del sistema. I loro pacchetti di voti si spostano fra elezioni successive indipendentemente dalle scelte partitiche e coalizionali. Assicurarsene il sostegno è cruciale per i partiti che vogliano ottenere seggi e soprattutto per i candidati Presidente che vogliano vincere le elezioni.

Una precedente ricerca sulla Calabria ha chiaramente dimostrato l’esistenza e la forza di questo meccanismo elettorale (Emanuele e Marino 2016). In questo articolo proviamo a mappare il consenso ai Signori delle preferenze in Sicilia fra le regionali del 2012 e le regionali del 2017. Ci siamo concentrati sulle tre province maggiori, ossia Palermo, Catania e Messina.

Definiamo ‘Signori delle Preferenze’ quei candidati che riescono ad ottenere almeno l’1% dei voti validi alle liste nella provincia nella quale risultano candidati. Considerando che la preferenza è una scelta che non tutti gli elettori utilizzano (nel 2017 il tasso di preferenza è stato del 77,8%), si tratta di una cifra di voti davvero rilevante, che permette di qualificare tali candidati alla stregua di veri e propri partiti, intesi come macchine di organizzazione del consenso[1].

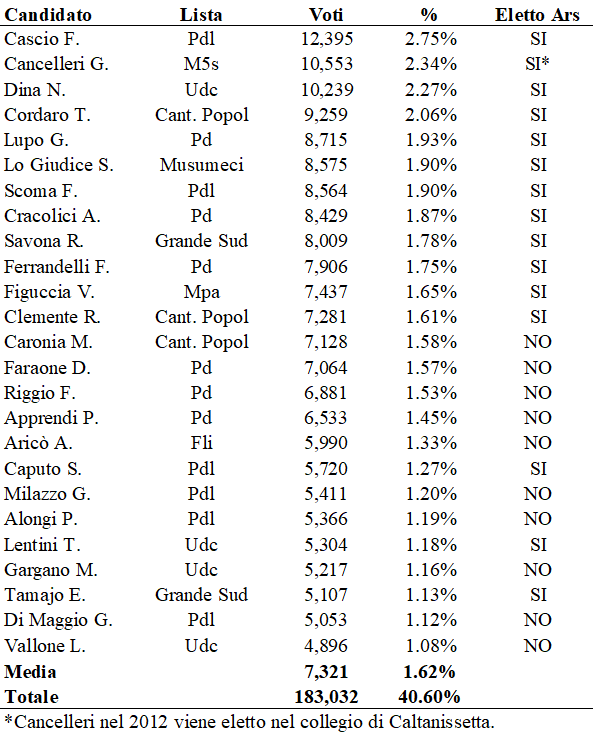

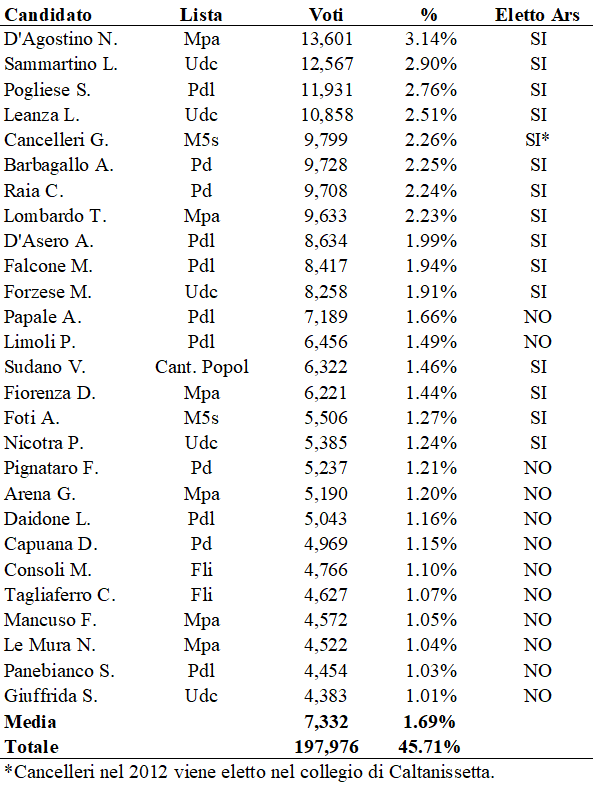

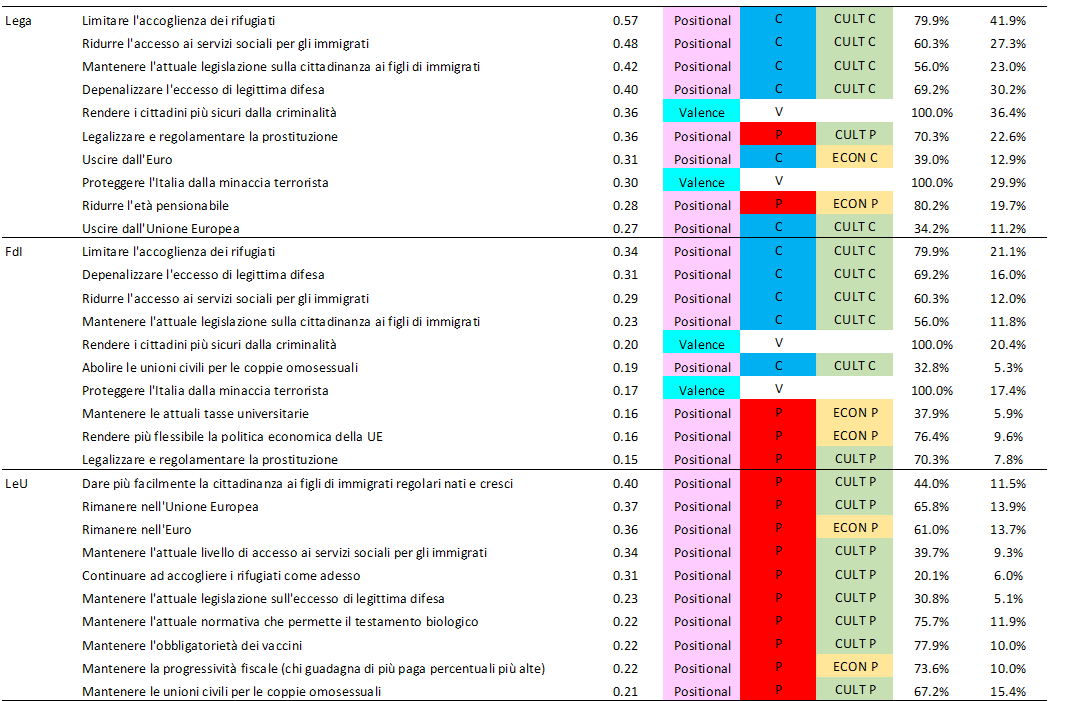

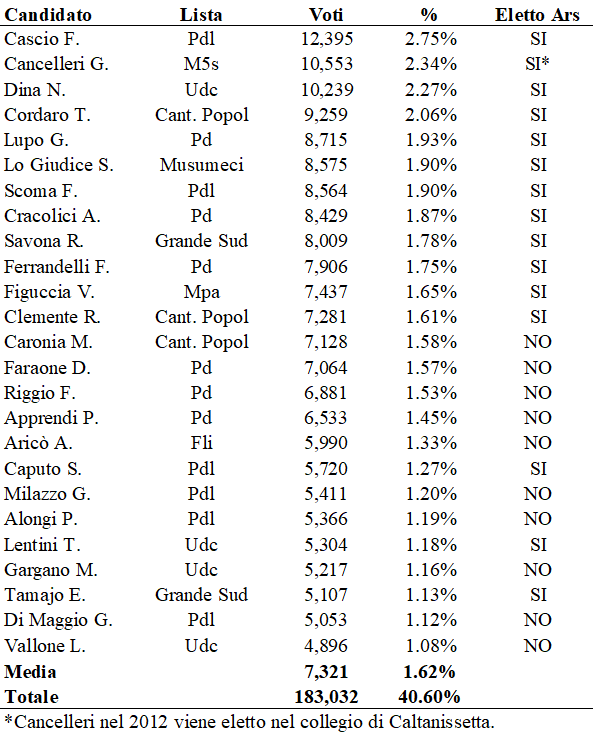

A Palermo nel 2012 esistevano 25 Signori delle Preferenze (Tabella 1) in grado di raccogliere una media di 7.321 voti, per un totale di oltre 183.000 preferenze, corrispondenti a più del 40% del voto di lista espresso nella provincia. Numeri rilevanti, sebbene inferiori a quelli già osservati a Reggio Calabria, dove alle regionali del 2014 i Signori delle preferenze detenevano oltre i due terzi del voto di lista.

Proprio come in Calabria, anche qui si può notare la trasversalità politica di questi candidati, appartenenti alla coalizione Crocetta (10), Musumeci (10), Miccichè (4), oltre a Cancelleri del M5S, il quale correva come candidato Presidente ma anche come candidato consigliere in tutte le circoscrizioni.

Tabella 1. I Signori delle preferenze in Provincia di Palermo, regionali 2012.

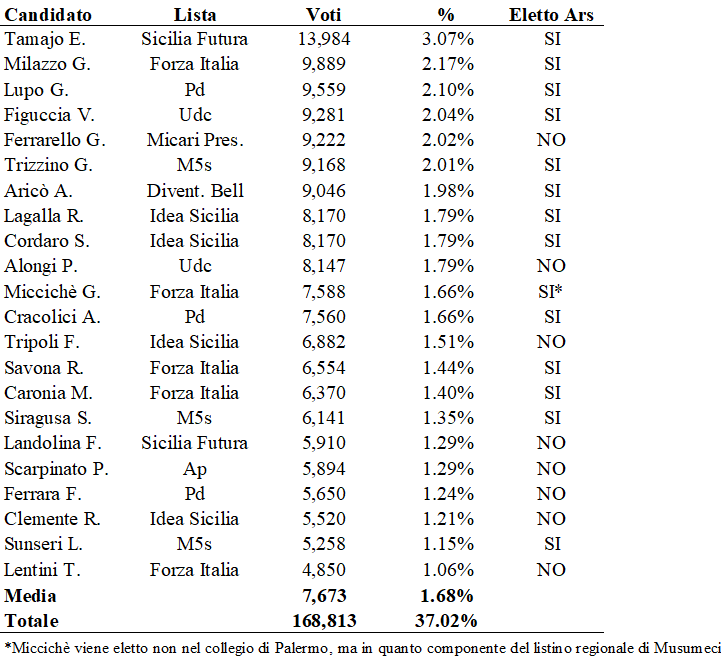

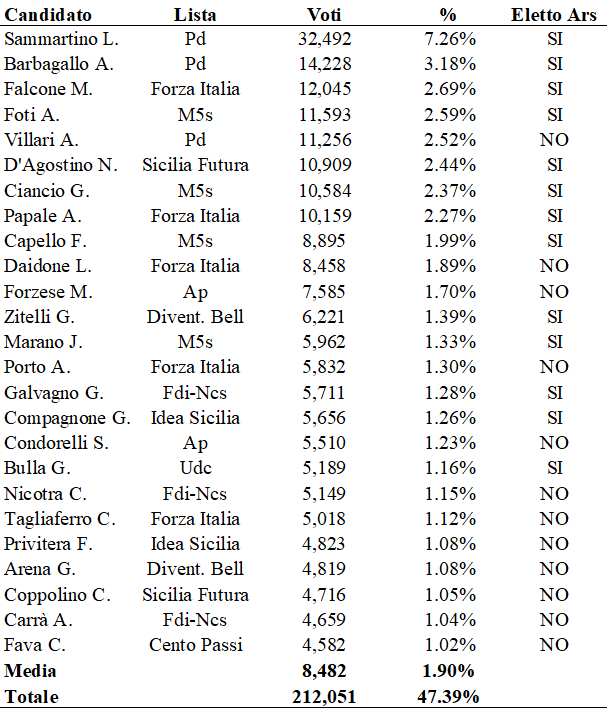

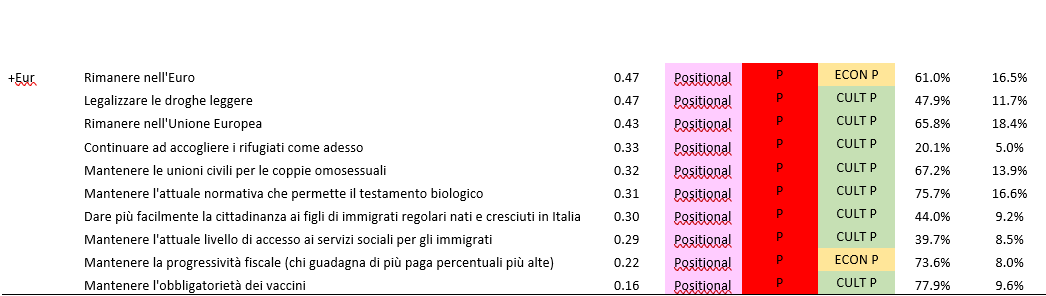

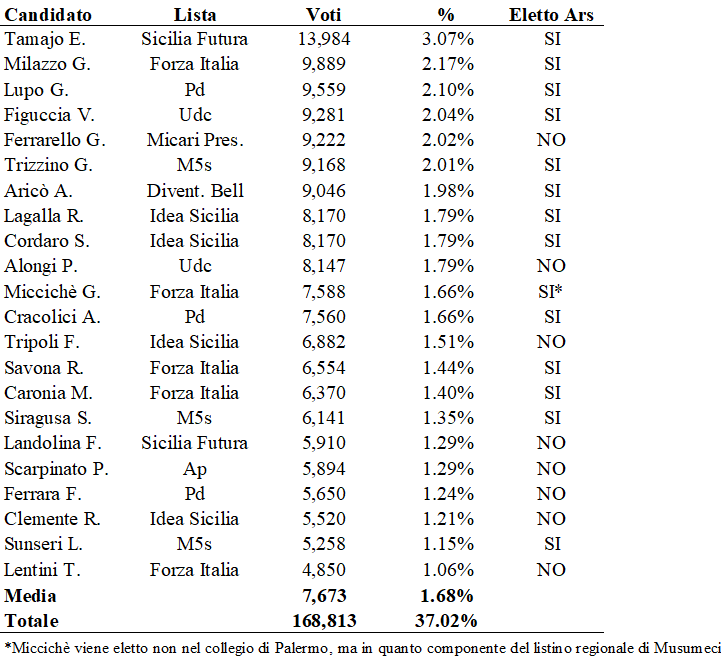

Nel 2017 il tasso di preferenza si è ridotto, sia a Palermo che nel resto dell’Isola, per via dell’exploit del M5S (passato dal 14,9% al 26,7%), un partito che, per storia e assenza di radicamento e riconoscibilità dei suoi candidati non ha ancora tassi di preferenza paragonabili a quelli degli altri partiti (57,7%, contro l’oltre 80% mostrato dalle altre forze politiche). In questo contesto, ottenere l’1% dei voti validi è diventato più difficile. Ciononostante, i Signori delle preferenze risultano 22 (Tabella 2). Ciascuno di loro detiene una quota di voti leggermente maggiore che nel 2012 (1,68%), sebbene nel complesso i 22 Signori detengano leggermente meno voti (il 37% contro il 40,7% del 2012). Anche in questo caso, notiamo l’esistenza di candidati presenti in entrambi gli schieramenti, sebbene con una prevalenza della coalizione di Musumeci (12) su Micari (7). Emerge poi una novità rilevante, costituita dalla presenza di 3 Signori delle preferenze del M5S, probabile sintomo di una progressiva ‘normalizzazione’ del Movimento di Grillo alle dinamiche di voto dell’Isola.

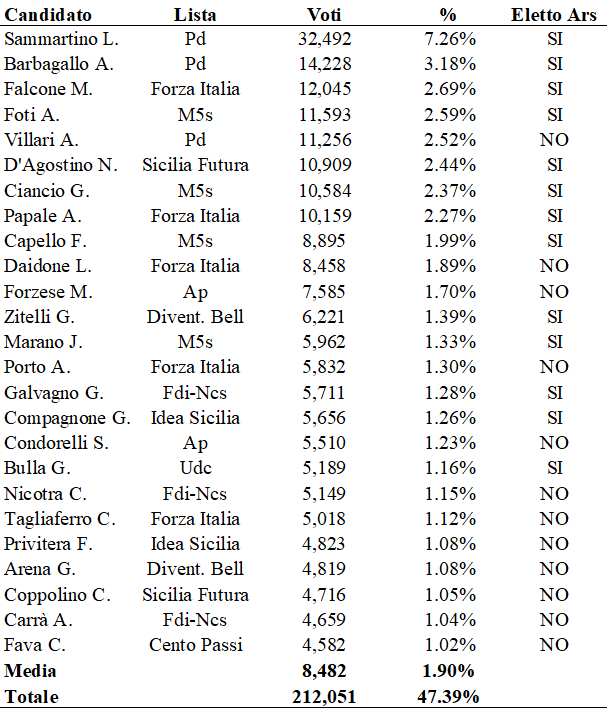

Tabella 2. I Signori delle preferenze in Provincia di Palermo, regionali 2017.

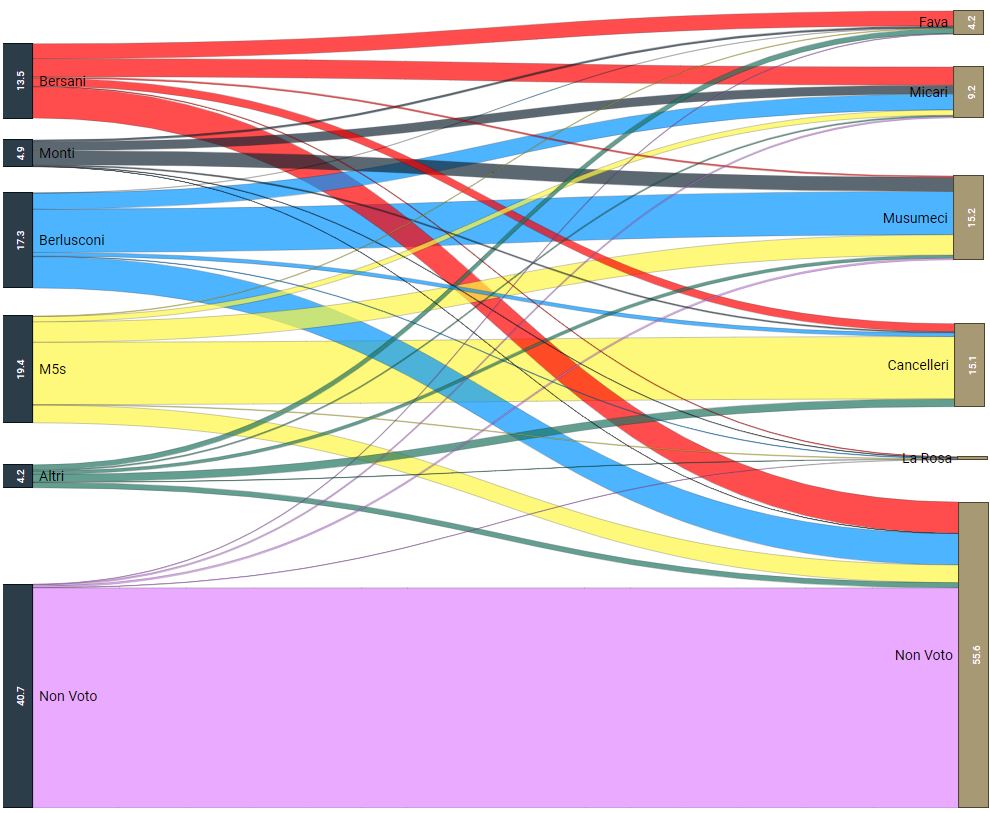

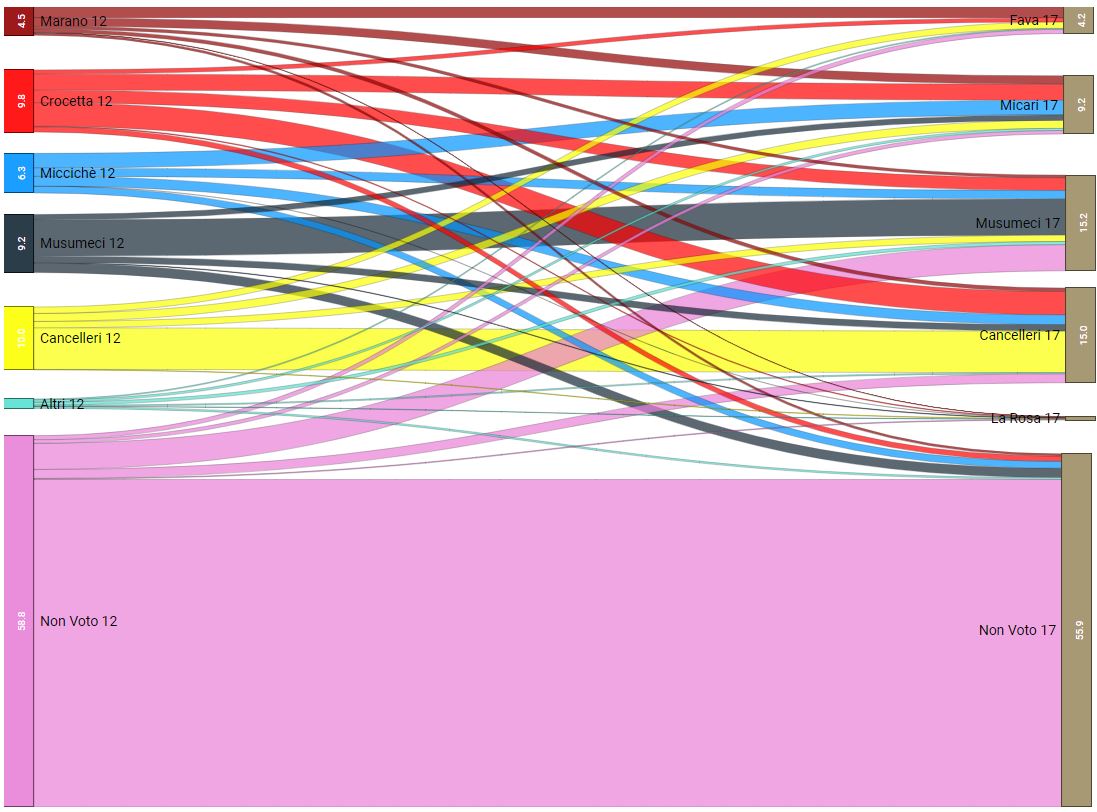

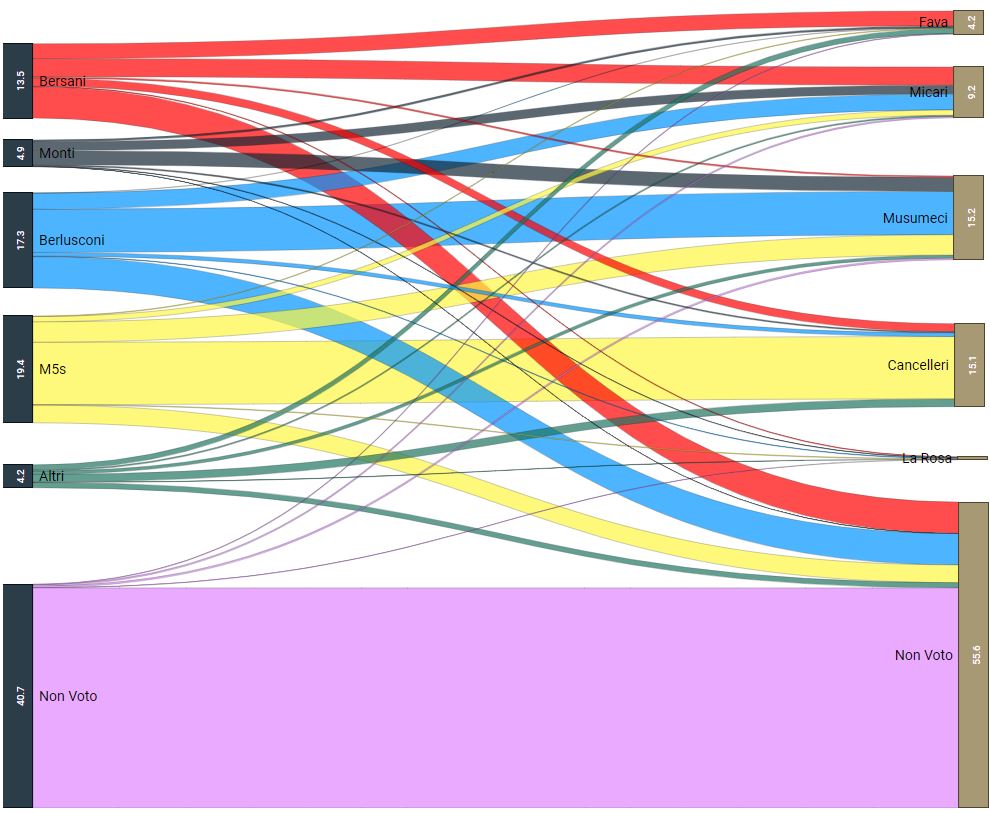

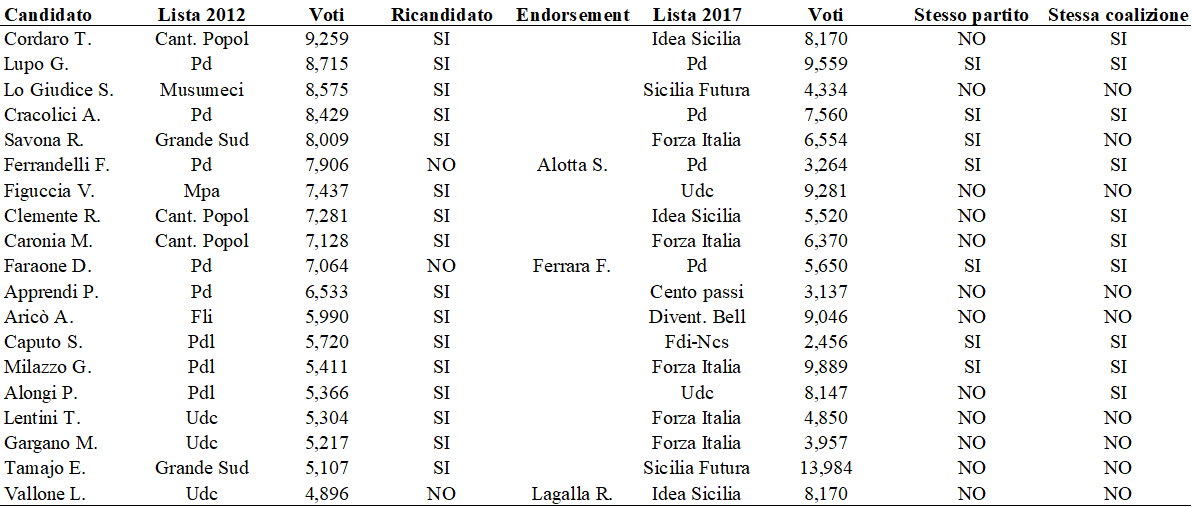

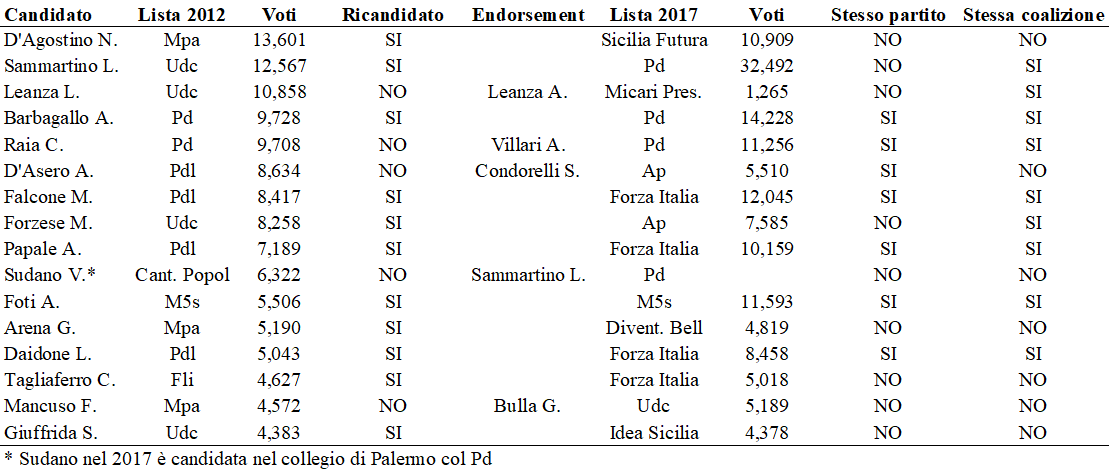

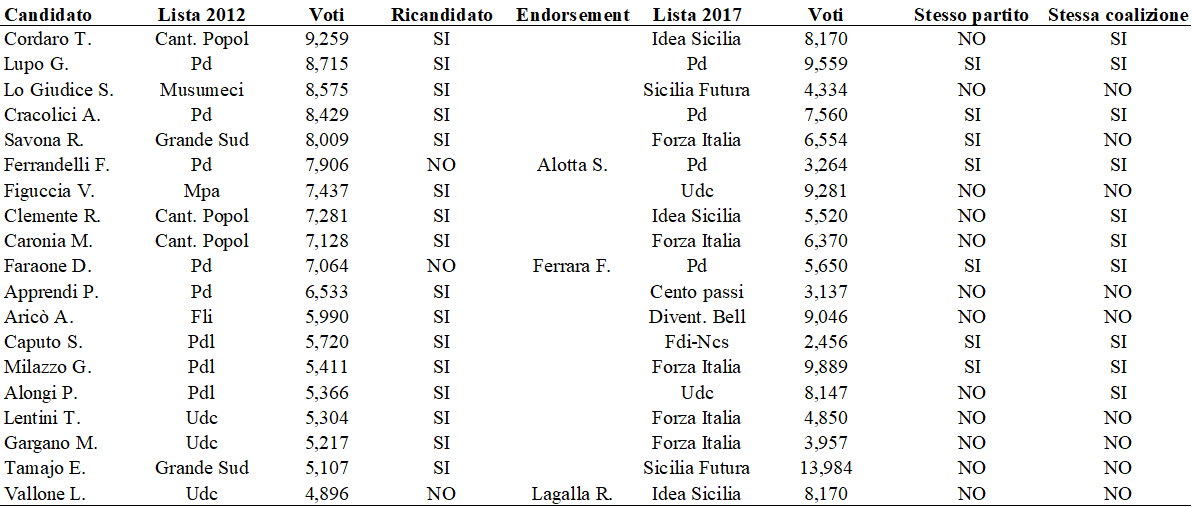

Dei 25 Signori delle Preferenze del 2012, 16 si ricandidano nel 2017. Dei 9 Signori del 2012 che non si sono ripresentati al voto, tolto Cancelleri che ha corso solo in provincia di Caltanissetta, siamo riusciti a rilevare la presenza di 3 endorsements certificati[2], riportati nella Tabella 3. Per i rimanenti 5 Signori del 2012 non abbiamo ancora trovato notizie ufficiali riguardanti gli endorsements. Complessivamente quindi disponiamo di 19 link fra candidati del 2012 e del 2017. Di questi, ben 12 sostengono Musumeci (che 5 anni fa ne aveva 7), mentre appena 6 degli 8 Signori di Crocetta vanno su Micari. Nello specifico, Musumeci ottiene l’appoggio di 2 ras delle preferenze dell’Udc (Lentini e Gargano) che nel 2012 sostenevano Crocetta, nonché di Savona e Figuccia che 5 anni fa erano in coalizione con Miccichè. Lo Giudice e Tamajo fanno invece il percorso inverso, passando rispettivamente da Musumeci a Micari e da Miccichè a Micari. Tamajo poi sembra non aver pagato affatto il cambio di casacca, anzi: con 13,984 voti è il primo degli eletti in provincia di Palermo. Micari infine subisce anche la defezione dell’ex Pd Apprendi, candidato con la lista Cento Passi a sostegno di Fava. I cambi di casacca sono notevoli: nel corso di 5 anni ben 12 Signori hanno cambiato partito e 9 hanno cambiato coalizione (o hanno appoggiato un candidato in un diverso partito/coalizione). Eppure, tra candidati che perdono consensi a altri che li guadagnano, il totale dei voti di preferenza per i 19 Signori delle preferenze rimane fondamentalmente stabile nel tempo: 129.347 voti nel 2012, 129.898 nel 2017, con una differenza di appena 551 voti. Badi bene, non significa che si tratti degli stessi voti: solo un’analisi di inferenza ecologica potrà dirci qual è stato il grado di continuità nello spostamento dei pacchetti di voti fra le due elezioni. Qui ci limitiamo a registrare l’impressionante stabilità del consenso complessivo ai Signori delle preferenze che si ricandidano o appoggiano altri candidati. Ma attenzione, questa stabilità non si traduce, a livello sistemico, nel mantenimento dei rapporti di forza tra partiti e aree politiche. Anzi, visti i cambi di casacca, il passaggio di alcuni Signori verso Musumeci e il fatto che alcuni Signori che sostenevano Crocetta abbiano abbandonato Micari ha giocato un ruolo decisivo sull’esito della competizione.

Tabella 3. Ricandidature ed endorsements in Provincia di Palermo, regionali 2012-2017.

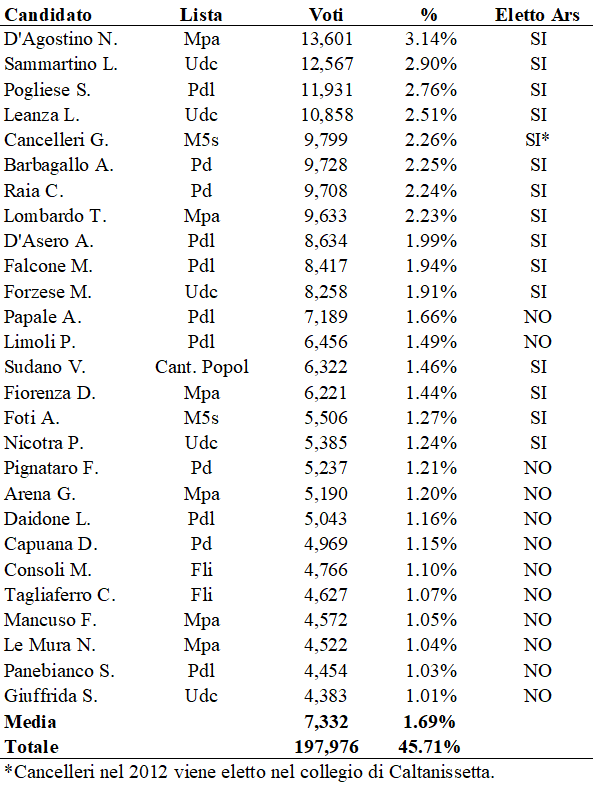

Un’ancor più marcata presenza dei Signori delle preferenze è rintracciabile nel collegio di Catania. Qui, nel 2012, 27 persone detenevano quasi 200.000 preferenze, il 45,7% dei voti validi espressi nella provincia (Tabella 4). Come a Palermo, emerge un’eccezionale trasversalità politica di tali candidati: Crocetta e Musumeci disponevano di 8 Signori ciascuno, uno in meno di Miccichè che poteva beneficiare del potente sostegno del Presidente uscente Lombardo e del suo partito, l’Mpa. Anche a Catania, poi, Cancelleri risultava uno dei candidati con più voti, e il M5S beneficiava pure della presenza di un altro Signore delle preferenze, Foti.

Tabella 4. I Signori delle preferenze in Provincia di Catania, regionali 2012.

Nel 2017, nonostante un declino del tasso di preferenza complessivo (passato dal 83,5% al 74,9%), si assiste ad un processo di concentrazione del consenso nelle mani di pochi grandi collettori del voto. I Signori delle preferenze si riducono a 25, ma detengono più voti (oltre 212.000, il 47,4%). Su questo rafforzamento incide senz’altro l’incredibile performance di Sammartino, il giovane candidato del Pd capace di raccogliere 32.492 preferenze (Tabella 5). In pratica, lui da solo vale il 7,3% del voto nella provincia di Catania. Eppure, nonostante l’exploit del candidato Pd, a fare la voce grossa a Catania è Musumeci, forte di ben 13 Signori delle preferenze contro i 7 di Micari e i 4 del M5S che, come a Palermo, dimostrano di apprendere rapidamente i meccanismi del consenso personale. Tra questi spicca l’uscente Foti, il più votato fra i pentastellati con 11,593 preferenze.

Nel 2017, nonostante un declino del tasso di preferenza complessivo (passato dal 83,5% al 74,9%), si assiste ad un processo di concentrazione del consenso nelle mani di pochi grandi collettori del voto. I Signori delle preferenze si riducono a 25, ma detengono più voti (oltre 212.000, il 47,4%). Su questo rafforzamento incide senz’altro l’incredibile performance di Sammartino, il giovane candidato del Pd capace di raccogliere 32.492 preferenze (Tabella 5). In pratica, lui da solo vale il 7,3% del voto nella provincia di Catania. Eppure, nonostante l’exploit del candidato Pd, a fare la voce grossa a Catania è Musumeci, forte di ben 13 Signori delle preferenze contro i 7 di Micari e i 4 del M5S che, come a Palermo, dimostrano di apprendere rapidamente i meccanismi del consenso personale. Tra questi spicca l’uscente Foti, il più votato fra i pentastellati con 11,593 preferenze.

Tabella 5. I Signori delle preferenze in Provincia di Catania, regionali 2017.

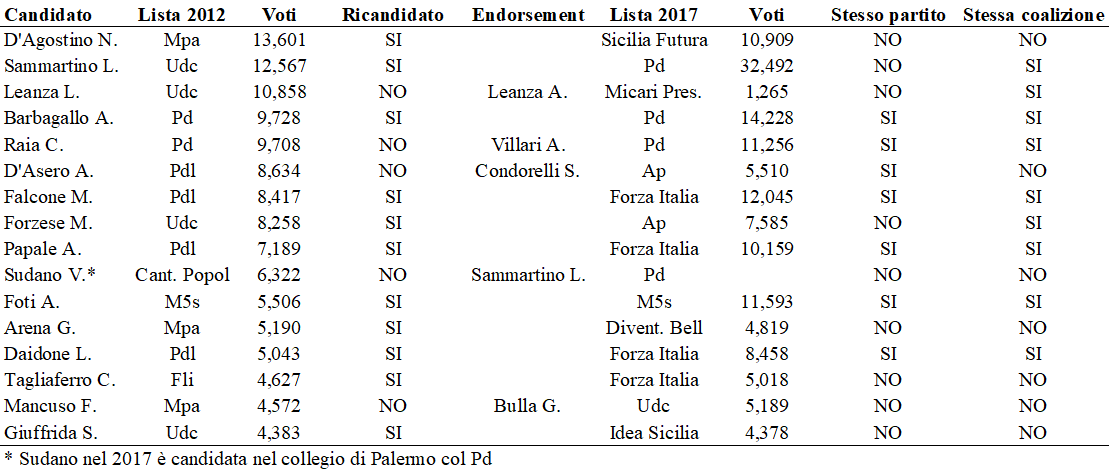

Dei 27 Signori delle preferenze del 2012, solo 11 si ricandidano nel collegio di Catania nel 2017, mentre, come sappiamo, Cancelleri si ripresenta a Caltanissetta e Sudano, eletta nel 2012 con Cantiere Popolare si ricandida nel 2017 con il Pd nel collegio di Palermo, raccogliendo solo 36 preferenze. Eppure a Catania lascia in buone mani il suo pacchetto di oltre 6.000 voti, sostenendo Sammartino, il quale riesce così a moltiplicare i suoi consensi rispetto ai 12.000 del 2012, quando fu eletto con l’Udc[1]. In totale disponiamo di 16 link, di cui 5 endorsements certificati (vedi Tabella 6). Per i rimanenti 10 Signori del 2012 che non si ricandidano non abbiamo ancora trovato notizie ufficiali riguardanti i loro eventuali endorsements. Dei 16 Signori delle preferenze di cui disponiamo informazioni, 8 sostengono Musumeci e 7 Micari. C’è dunque un equilibrio fra i due candidati Presidente di centrodestra a centrosinistra. Eppure, anche qui, sebbene in modo meno marcato rispetto a Palermo, si nota lo spostamento verso il centrodestra rispetto al 2012: all’epoca, infatti, a sostegno di Crocetta c’erano 6 Signori delle preferenze mentre a sostegno di Musumeci appena 5. In particolare, notiamo alcune differenze rispetto al capoluogo regionale: i deputati dell’Udc qui non seguono la scelta del partito di passare al centrodestra: 3 Signori su 4 rimangono nel centrosinistra, entrando nel Pd, nella Lista Micari[4] e in Alternativa popolare. Fa eccezione solo Giuffrida che passa a Idea Sicilia cambiando dunque schieramento. Ciò però non incide sulla sua performance, anzi il suo pacchetto di voti risulta immutato (da 4.383 a 4.378 preferenze). Al contrario, invece, 3 dei 4 Signori che nel 2012 sostenevano la candidatura di Miccichè si schierano con Musumeci (solo D’Agostino defeziona verso Sicilia Futura). Controcorrente rispetto all’esito del voto è poi l’appoggio dell’ex deputato regionale del Pdl, D’Asero a Condorelli (Ap). Nel complesso i Signori delle preferenze che cambiano partito sono ben 9, mentre i cambi di coalizione sono 7.

Tabella 6. Ricandidature ed endorsements in Provincia di Catania, regionali 2012-2017.

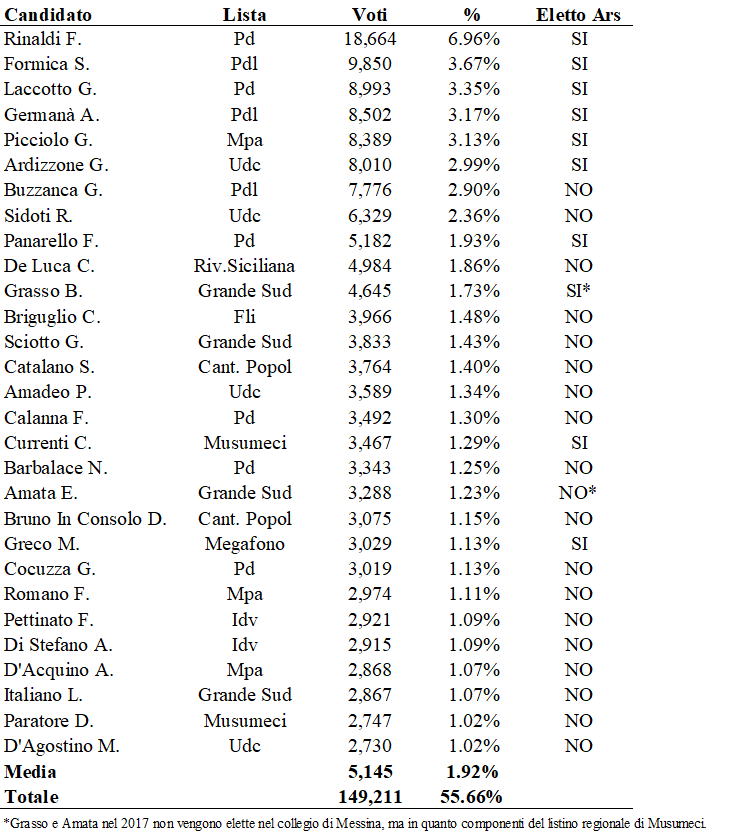

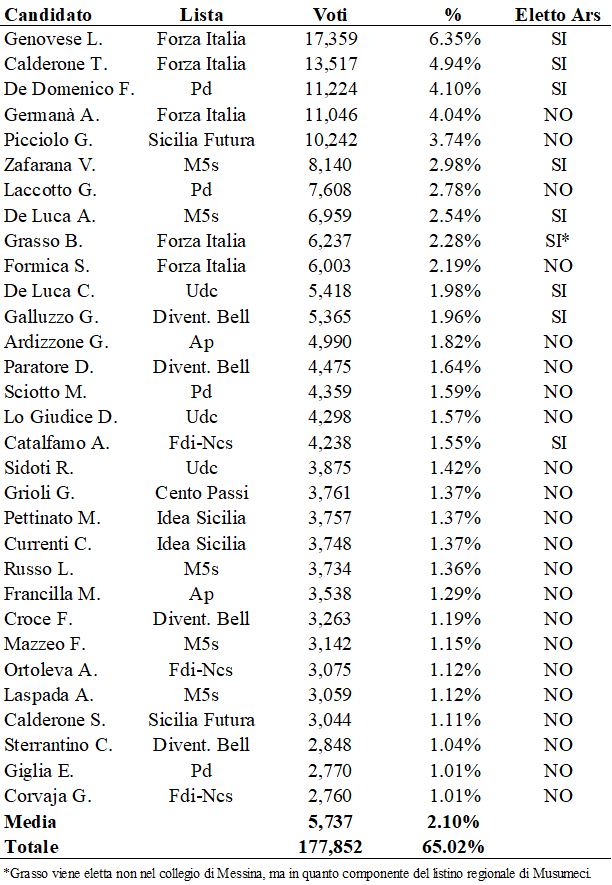

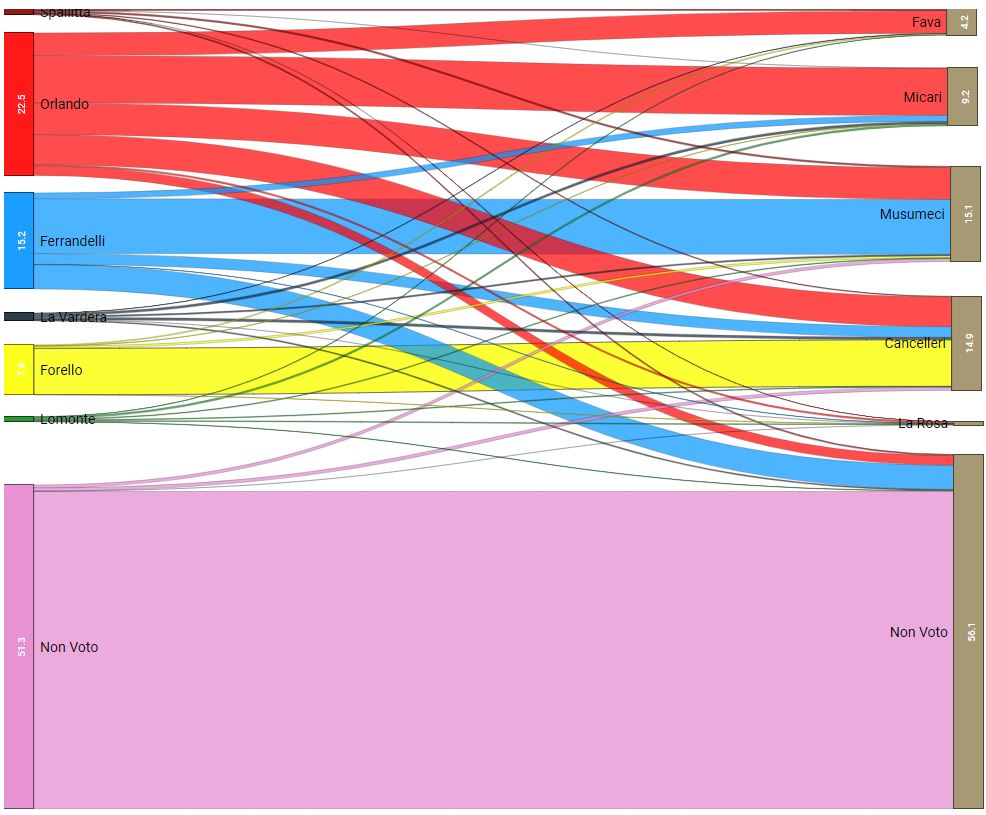

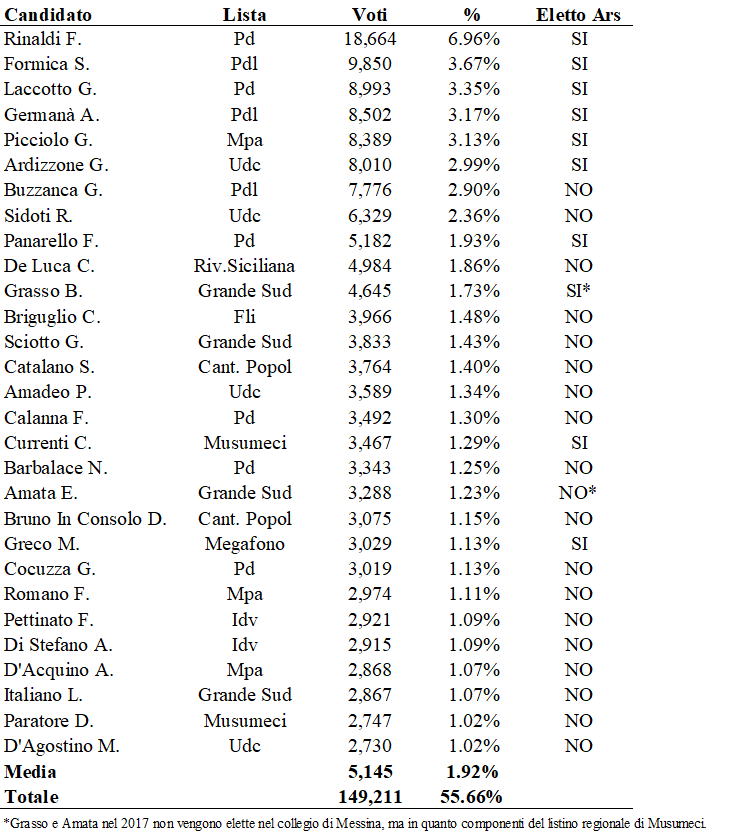

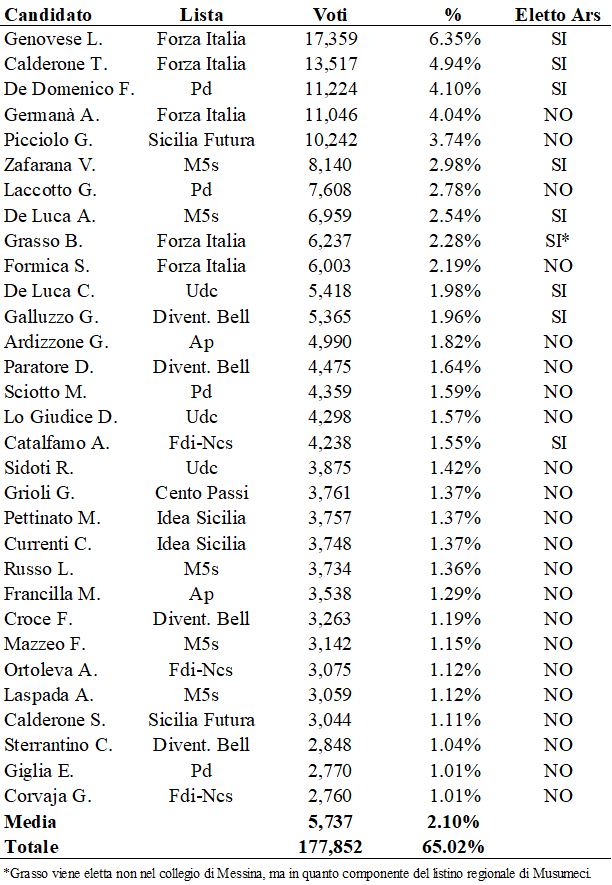

A Messina, infine, di cui non ci occupiamo nel dettaglio perché non abbiamo ancora raccolto notizie complete sugli endorsements, l’incidenza del voto di preferenza è stata ancora più marcata. E non solo per il maggiore tasso di preferenza complessivo (82,1%, in discesa rispetto all’86,6% del 2012), ma soprattutto per il peso del voto ai Signori delle preferenze che è passato dal 55,7% del 2012 (Tabella 7) al 65% del 2017 (Tabella 8). In pratica oggi i due terzi del voto a Messina sono nelle mani di 31 persone. Fra questi spicca certamente Luigi Genovese, nipote dell’omonimo nonno, senatore Dc dal 1972 al 1994, figlio dell’ex deputato Pd Francantonio e nipote di Franco Rinaldi, consigliere Pd uscente con oltre 18.000 preferenze. Luigi, passato a Forza Italia, ha ereditato una dote di oltre 17.000 preferenze, risultando, il primo degli eletti in provincia con il 6,3% dei voti complessivamente espressi. L’esempio perfetto di come le elezioni al tempo del voto di preferenza siano spesso un affare di famiglia.

Tabella 7. I Signori delle preferenze in Provincia di Messina, regionali 2012.

Tabella 8. I Signori delle preferenze in Provincia di Messina, regionali 2017.

Riferimenti bibliografici

Banfield, E. C. (1958), The moral basis of a backward society. New York: Free Press.

Emanuele, V. and Chiaramonte, A. (2016), ‘A growing impact of new parties: myth or reality? Party system innovation in Western Europe after 1945’, Party Politics, Online First, DOI:10.1177/1354068816678887.

Emanuele, V. and Marino, B. (2016), ‘Follow the candidates, not the parties? Personal vote in a regional de-institutionalised party system’, Regional and Federal Studies, 26(4), pp. 531-554.

Fabrizio, D. e Feltrin, P. (2007), ‘L’uso del voto di preferenza: una crescita continua’, in A. Chiaramonte and G. Tarli Barbieri (a cura di), Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle Regioni italiane, Bologna: Il Mulino, pp.175–199.

Parisi, A. e Pasquino, G. (a cura di) (1977), Continuità e mutamento elettorale in Italia, Bologna, Il Mulino.

Piattoni, S. (2001), Clientelism, Interests and Democratic Representation: The European Experience in Historical and Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Putnam, R. D. (1993), Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

[1] La soglia dell’1% è infatti spesso utilizzata nella ricerca comparata per discriminare i partiti rilevanti del sistema (vedi Emanuele e Chiaramonte 2016).

[2] Per l’individuazione degli endorsements si è fatto ricorso a fonti giornalistiche locali o nazionali che riportassero esplicitamente notizia del sostegno di un Signore delle preferenze del 2012 ad un altro candidato nel 2017.

[3] Inoltre, in sostegno di Sammartino dovrebbero essere arrivate anche le oltre 5.000 preferenze di Nicotra, ex deputato regionale Udc, poi condannato per danno erariale e passato al Pd nel 2015 insieme allo stesso Sammartino, dopo essere transitati insieme dal movimento ‘Articolo 4’. Al momento però manca una fonte ufficiale che certifichi tale endorsement.

[4] Si noti che nel caso di Leanza non si tratta di un vero e proprio endorsement: Carmelo Leanza ha infatti raccolto l’eredità elettorale del fratello Lino, deceduto nel 2015.

Nel 2017, nonostante un declino del tasso di preferenza complessivo (passato dal 83,5% al 74,9%), si assiste ad un processo di concentrazione del consenso nelle mani di pochi grandi collettori del voto. I Signori delle preferenze si riducono a 25, ma detengono più voti (oltre 212.000, il 47,4%). Su questo rafforzamento incide senz’altro l’incredibile performance di Sammartino, il giovane candidato del Pd capace di raccogliere 32.492 preferenze (Tabella 5). In pratica, lui da solo vale il 7,3% del voto nella provincia di Catania. Eppure, nonostante l’exploit del candidato Pd, a fare la voce grossa a Catania è Musumeci, forte di ben 13 Signori delle preferenze contro i 7 di Micari e i 4 del M5S che, come a Palermo, dimostrano di apprendere rapidamente i meccanismi del consenso personale. Tra questi spicca l’uscente Foti, il più votato fra i pentastellati con 11,593 preferenze.

Nel 2017, nonostante un declino del tasso di preferenza complessivo (passato dal 83,5% al 74,9%), si assiste ad un processo di concentrazione del consenso nelle mani di pochi grandi collettori del voto. I Signori delle preferenze si riducono a 25, ma detengono più voti (oltre 212.000, il 47,4%). Su questo rafforzamento incide senz’altro l’incredibile performance di Sammartino, il giovane candidato del Pd capace di raccogliere 32.492 preferenze (Tabella 5). In pratica, lui da solo vale il 7,3% del voto nella provincia di Catania. Eppure, nonostante l’exploit del candidato Pd, a fare la voce grossa a Catania è Musumeci, forte di ben 13 Signori delle preferenze contro i 7 di Micari e i 4 del M5S che, come a Palermo, dimostrano di apprendere rapidamente i meccanismi del consenso personale. Tra questi spicca l’uscente Foti, il più votato fra i pentastellati con 11,593 preferenze.