di Roberto D’Alimonte

Pubblicato su Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2016

La voglia di proporzionale si sta diffondendo a macchia d’olio. Ma non è una sorpresa. Il nostro in fondo è sempre stato un paese più proporzionale che maggioritario.

L’idea che una minoranza possa diventare maggioranza attraverso il sistema elettorale fa fatica ad essere accettata a livello di massa. E certamente non piace alla maggioranza della nostra classe politica che preferisce sistemi in cui la formazione dei governi avviene dopo il voto e non con il voto. Il maggioritario è arrivato nel 1994 per caso. Grazie a un referendum che gli elettori non potevano capire ma che hanno utilizzato per esprimere rabbia e voglia di cambiamento. Dietro quel voto non si è sviluppata una cultura diffusa a sostegno dell’idea che la stabilità dei governi sia tanto importante quanto la rappresentatività dei parlamenti.

Nonostante ciò, il maggioritario è sopravvissuto. Grazie soprattutto a Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia lo ha sfruttato per riunire intorno a sé e al suo partito i vari pezzi di una destra frammentata e eterogenea. Lo ha fatto prima con i collegi uninominali della legge Mattarella e la creazione di Poli e di Case. Poi ha sostituito nel 2005 quei collegi con il premio di maggioranza del famigerato porcellum. Lo strumento era diverso, ma l’obiettivo era lo stesso: l’unificazione del centro-destra. Con il porcellum ha sfiorato la vittoria nel 2006. Ha vinto nel 2008. E ha sfiorato di nuovo la vittoria alla Camera nel 2013. Poi è arrivata la sentenza della Consulta del Gennaio 2014 che ha resuscitato il proporzionale. Ma è arrivato anche Matteo Renzi cui il proporzionale non piaceva affatto. L’allora segretario del Pd ha trovato in Berlusconi un alleato per tornare al maggioritario. L’Italicum è nato così. Ed è stato approvato con i voti di Forza Italia fino alla conclusione del suo iter parlamentare.

Oggi le convenienze sono cambiate. Berlusconi non ha più interesse ad un sistema maggioritario. Soprattutto un sistema come l’Italicum che assicura sempre e comunque una maggioranza di seggi a chi vince. Non gli conviene più. L’Italicum è stato negoziato e approvato in un periodo quando Berlusconi nutriva ancora la convinzione che sarebbe riuscito a fare di Forza Italia il collante del centro-destra, come è sempre stato dal 1994 in avanti. All’epoca era certo che con la sua leadership questo schieramento sarebbe tornato ad essere competitivo, tanto da potersi giocare la vittoria con il Pd di Renzi. Per questo ha accettato il ballottaggio. Ne era talmente convinto che non si è nemmeno opposto alla richiesta di Renzi di assegnare il premio non alla coalizione ma alla lista.

Questa convinzione oggi è svanita. E nemmeno Parisi sembra in grado di rivitalizzarla. Nelle condizioni in cui è, e in cui presumibilmente rimarrà nel medio termine, il centro-destra non solo non ha alcuna chance di vincere ma nemmeno di arrivare al ballottaggio. Il secondo posto al secondo turno dell’Italicum è molto probabile che vada al M5s. Berlusconi è arrivato a questa- per lui triste- conclusione. E allora un sistema elettorale che lo relegherebbe ai margini della politica non va affatto bene. Molto meglio un sistema proporzionale. Magari corretto. Ma non troppo.

Basta fare due conti. Anche se il Pd di Renzi arrivasse al 35% dei seggi, con chi fa il governo? C’è qualcuno ancora disposto a credere che sia possibile un governo Pd-M5s? Beh, se c’è qualcuno non è certamente l’attuale premier. Ma l’idea di un governo Renzi-Di Maio è divertente. Più realistica invece è la soluzione di un governo Pd-Forza Italia. Sempreché ci siano i numeri. Perché a pensar male, si corre il rischio che i due partiti non bastino. E potrebbe essere un bel problema. Che sia Renzi a presiederlo è cosa dubbia. Ma non è questo il punto. Chiunque sia il futuro premier, Forza Italia – anche con il 12 % dei seggi – sarebbe indispensabile per fare qualunque governo. Ed è questo che conta per Berlusconi. Visto che non può vincere, gli va bene anche partecipare. Evviva dunque il proporzionale! Che non vada bene al paese è un dettaglio. Intanto vediamo che succede tra referendum e Consulta.

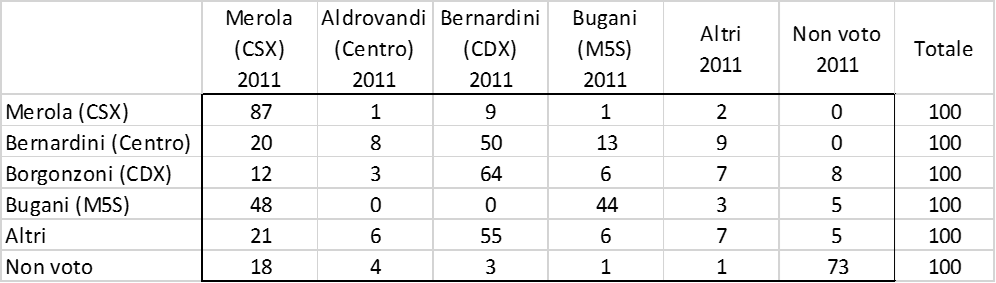

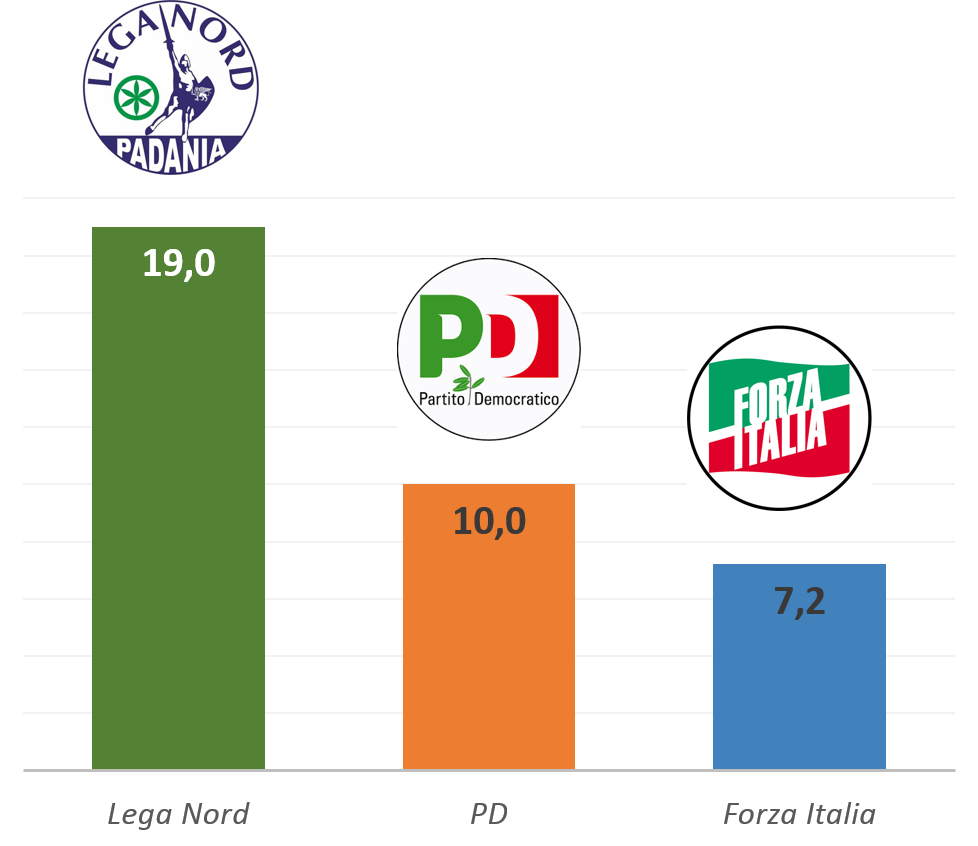

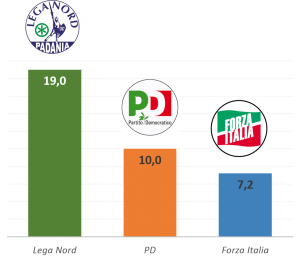

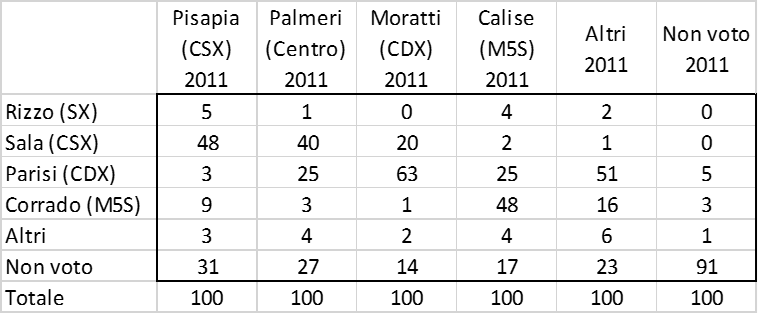

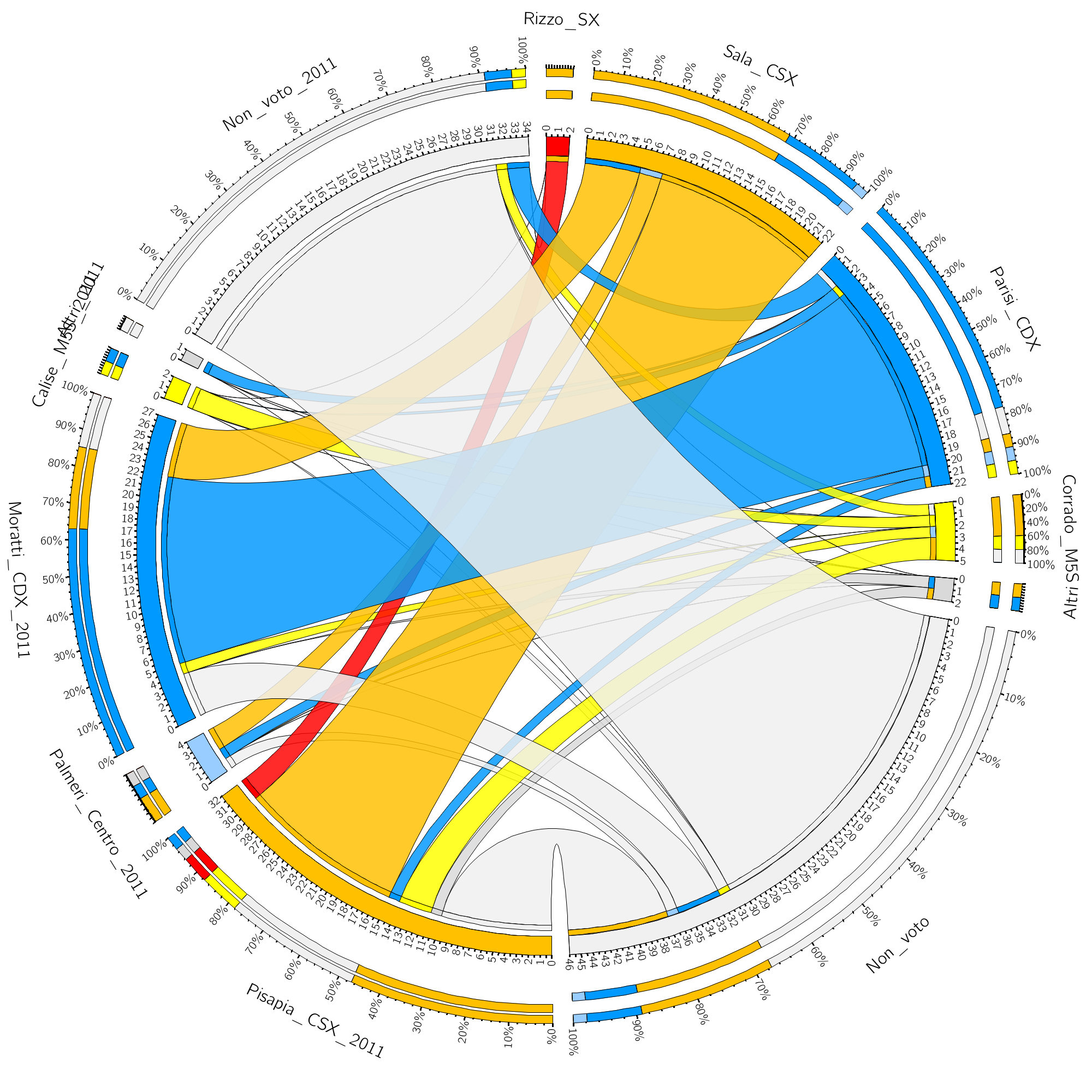

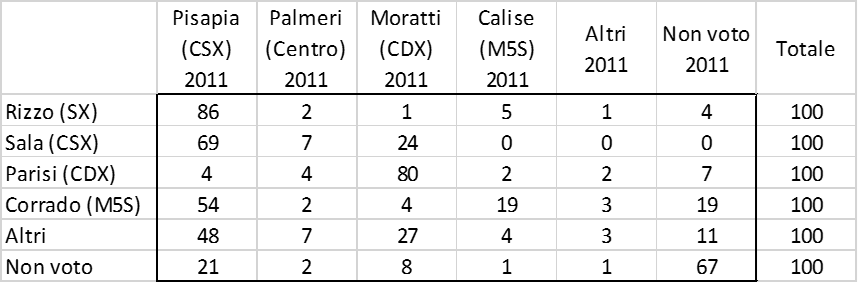

Tabella 2 – Milano (sindaco): Provenienze 2011 degli elettorati 2016 (primo turno)

Tabella 2 – Milano (sindaco): Provenienze 2011 degli elettorati 2016 (primo turno)

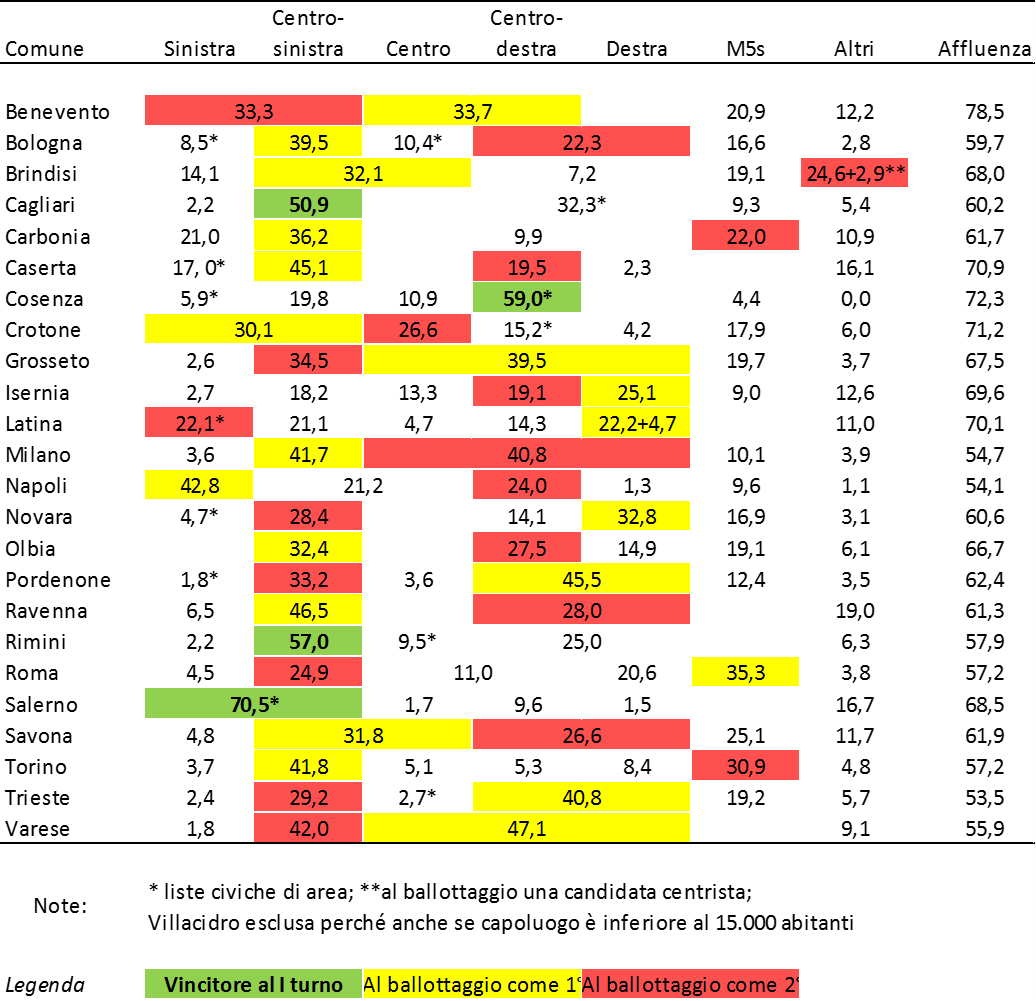

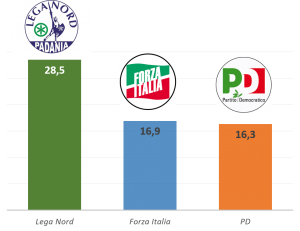

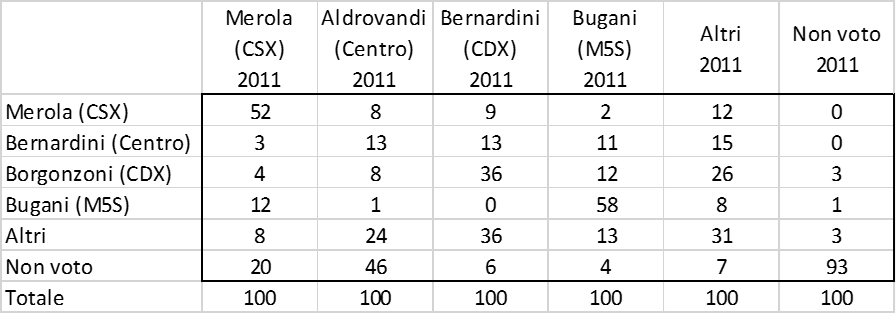

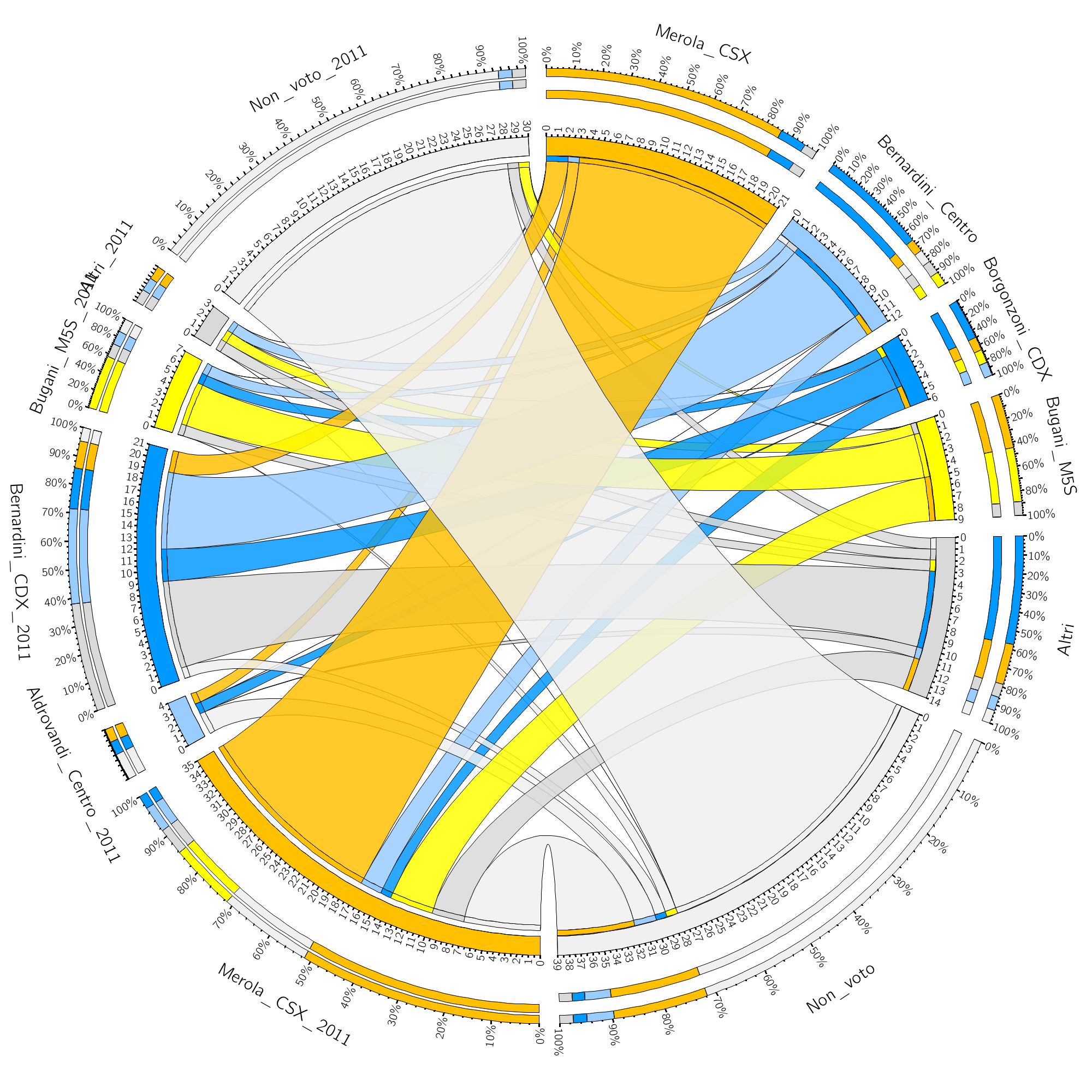

Tabella 4 – Bologna (sindaco): Provenienze 2011 degli elettorati 2016 (primo turno)

Tabella 4 – Bologna (sindaco): Provenienze 2011 degli elettorati 2016 (primo turno)