di Aldo Paparo

Il governo Renzi ha fatto appena in tempo a festeggiare i 1000 giorni dal suo insediamento che l’esito negativo del referendum costituzionale ne ha segnato il termine. Nella storia della Repubblica è comunque uno dei governi più longevi. In un arco di tempo così lungo, la sua popolarità presso l’elettorato italiano ha inevitabilmente subito delle oscillazioni. La teoria del ciclo elettorale suggerisce per questa un andamento ciclico, appunto. In pratica, ci si attende che la popolarità di un governo si mantenga o addirittura aumenti nei primi mesi successivi al suo insediamento (la cosiddetta luna di miele), per poi calare costantemente fino a circa la metà della legislatura o poco dopo, per infine risalire con l’approssimarsi delle successive elezioni legislative (Campbell 1960, Miller e Mackie 1973, Tufte 1975; Shugart 1995).

Tralasciando le diverse argomentazioni teoriche proposte dalla letteratura per spiegare questa regolarità empirica (Stimson 1976, Kirchgässner 1986), ci interessa qui evidenziare come anche nel caso italiano questo andamento ciclico della popolarità dei governi sia stato riscontrato, segnalando in particolare le difficoltà in chiave comparata dei nostri esecutivi a fare segnare le risalite nella seconda metà del ciclo (Bellucci 2006). A conclusione, quindi, a quasi tre anni dal suo insediamento, è quindi interessante verificare quale sia stato l’andamento della popolarità del governo Renzi.

Sei mesi fa, infatti, in occasione delle rilevanti consultazioni comunali della primavera scorsa, avevamo chiaramente segnalato il momento di grave difficoltà dell’esecutivo, indicando una possibile ripresa della sua popolarità da lì all’autunno come decisiva per le sorti della consultazione referendaria (D’Alimonte e Paparo 2016). Il netto risultato referendario, unito al chiaro carattere politico di questo voto, non lasciano molti dubbi circa il fallimento del tentativo del governo di recuperare consensi nell’ultimo squarcio di legislatura. I dati della serie dell’Osservatorio Politico del Cise ci consentono però di indagare in dettaglio l’andamento temporale di una serie di giudizi dell’elettorato circa il governo e la persona del Primo Ministro. Possiamo così valutare se l’ultimo semestre, in coincidenza con la campagna elettorale per il referendum, abbia segnato un recupero, seppur insufficiente, della popolarità dell’esecutivo, o se invece questa si trovi ancora vicino al minimo, o addirittura in ulteriore calo.

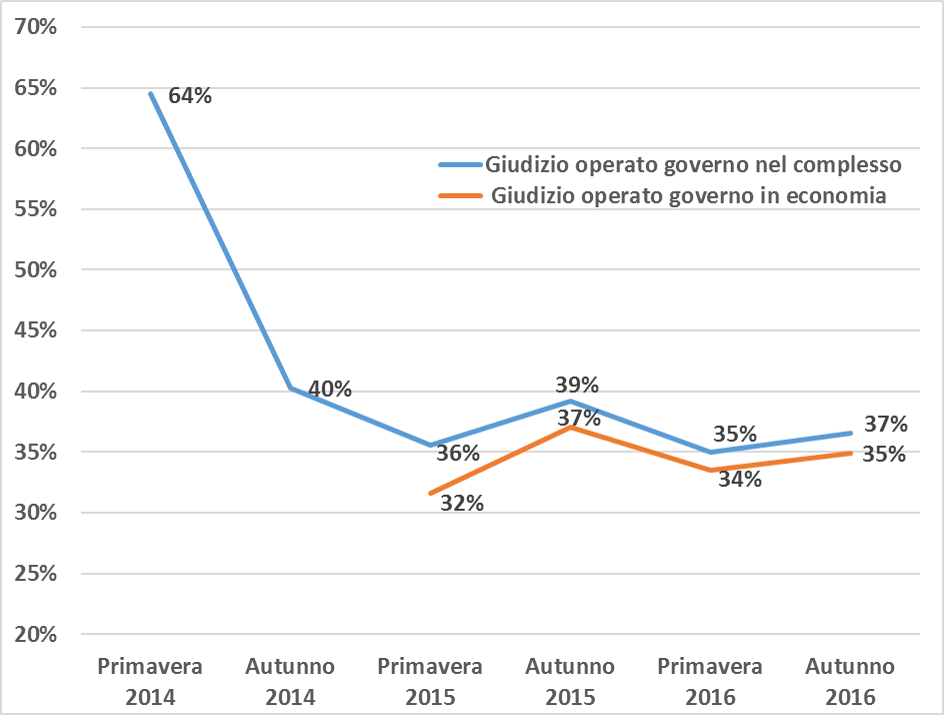

Cominciamo quindi dall’andamento dei giudizi circa l’operato dell’esecutivo. I sondaggi del nostro Osservatorio rilevano due distinte dimensioni. Una prima domanda chiede una valutazione circa l’azione del governo nel suo complesso, la seconda è specifica sul piano economico. La prima è stata rilevata in tutte e sei le ondate semestrali dalla nascita del Governo Renzi, la seconda solo nelle ultime quattro, a partire dalla primavera 2015. Come mostra la Figura 1, a pochi mesi dal suo insediamento l’esecutivo aveva il gradimento di quasi i due terzi dell’elettorato. Il 64% del campione ne dava un giudizio abbastanza o molto positivo. Era quello il momento della piena luna di miele, quando il Pd di Renzi stava per ottenere lo straordinario risultato delle elezioni europee. Già sei mesi dopo si registrava un drastico calo nei giudizi positivi, scesi al 40% dell’elettorato. Nei due anni successivi questo dato è rimasto sostanzialmente inalterato, facendo registrare solo piccole oscillazioni. Oggi è misurato al 37%, in crescita comunque di 2 punti rispetto al minimo toccato sei mesi fa.

Guardando all’andamento dei giudizi positivi sull’operato del governo in campo economico, di nuovo osserviamo una sostanziale stabilità negli ultimi due anni. Un terzo circa degli italiani valuta abbastanza o molto positivamente l’esecutivo su questo piano. Anche qui si registra un lievissimo aumento (appena 1 punto) rispetto alla rilevazione della primavera scorsa.

Fig. 1 – Percentuali dell’elettorato che valutano abbastanza o molto positivamente l’operato del Governo

Insomma, se miglioramento nella popolarità del governo c’è stata, non pare certo esser stata vigorosa. Più correttamente, possiamo dire che questa abbia arrestato la sua caduta, ma che non se ne apprezzarsi la risalita.

Per completare il quadro possiamo aggiungere che in questo sondaggio autunnale abbiamo inserito una nuova domanda, relativa all’operato del governo in ambito europeo. Ebbene, su questo piano i giudizi per il governo sono ancora più negativi. Appena il 31% dei rispondenti pensa che l’esecutivo abbia fatto valere (abbastanza o molto) gli interessi italiani nei rapporti con l’UE.

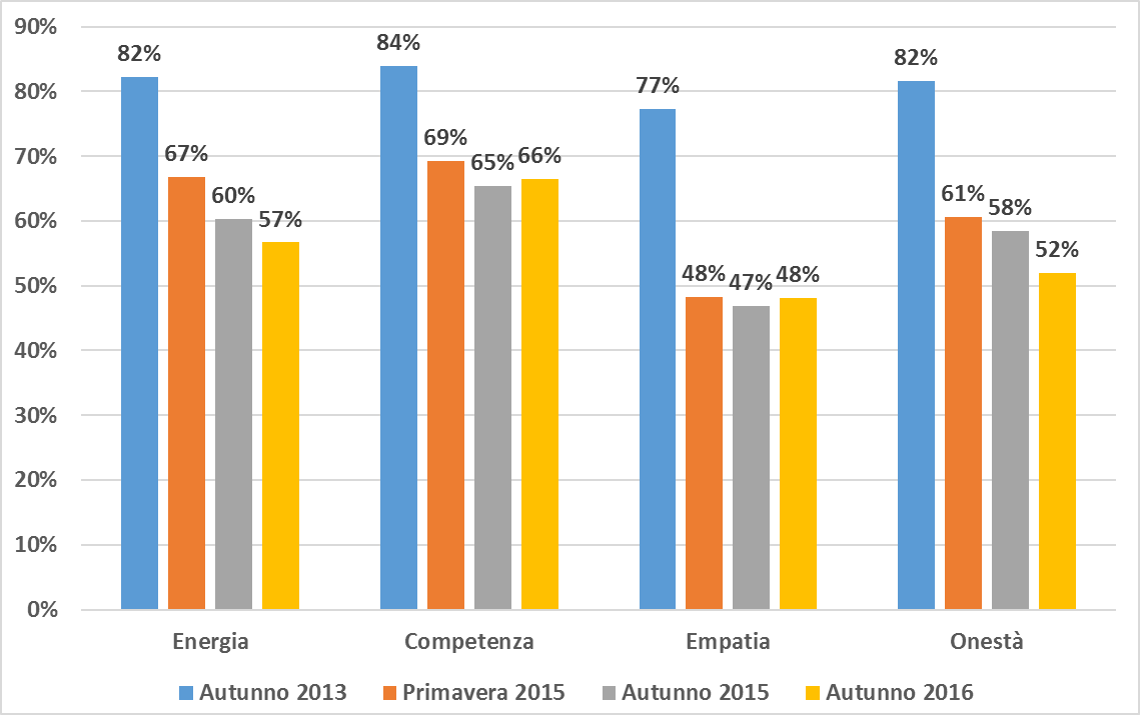

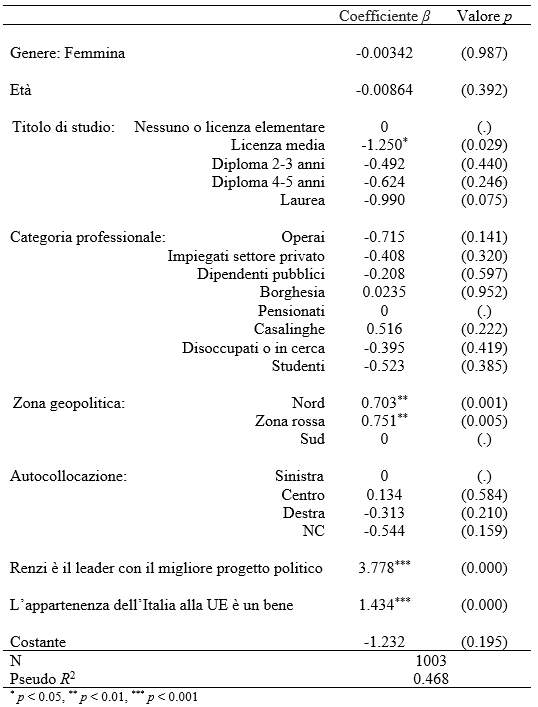

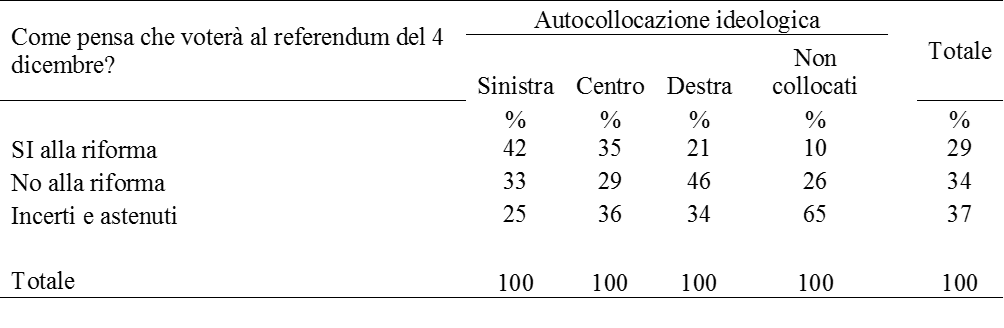

Passiamo ora alle valutazioni circa la figura di Renzi. In particolare ci riferiamo all’analisi dei quattro tratti fondamentali suggeriti dalla letteratura psicologica come fondamentali per la valutazione dei candidati da parte degli elettori: energia, competenza, empatia e onestà (Funk 1999; Kinder 1986).

Come possiamo osservare nella Figura 2, nell’autunno del 2013 Renzi aveva il profilo di un leader straordinariamente forte. In pratica, quattro elettori su cinque gli attribuivano ciascuno dei quattro tratti considerati. Solo l’empatia rimaneva al di sotto di quota 80%, con un comunque ragguardevole 77%. Era quello il momento in cui Renzi si accingeva a conquistare la segreteria del Pd da sindaco di Firenze. Abbiamo poi misurato nuovamente il profilo di Renzi nella primavera 2015, quando era a Palazzo Chigi ormai da oltre un anno. Inevitabilmente, il passaggio da giovane rottamatore a uomo dell’establishment imponeva il suo dazio. Il cost of ruling era particolarmente marcato sul piano dell’empatia (-30 punti), esattamente la metà in quanto a energia e competenza, mentre l’onesta era calata di 20 punti. In ogni caso, si trattava di un profilo piuttosto buono per un governante. La metà degli elettori lo considerava empatico e circa i due terzi gli attribuivano energia, competenza e onestà. Sei mesi dopo il quadro non era gran che cambiato, ma si registravano ulteriori cali su tutti e quattro i tratti, particolarmente marcato sull’energia (-7 punti).

Oggi, quando sono passati ulteriori 12 mesi dell’esperienza di governo da lui guidata, il quadro non sembra essere affatto migliorato. Tutt’altro. Empatia e competenza sono stabili, anzi in lievissimo miglioramento. In pratica lo sono da un anno e mezzo. Due elettori su tre pensano che Renzi sia competente. Uno su due che sia capace di comprendere i problemi della gente. Le note dolenti vengono da energia e, soprattutto, onestà. Quest’ultima cala di ulteriori 6 punti ed è ormai prossima al 50% anch’essa, mentre l’energia è poco più sopra, con il 57%. Così, il Renzi di oggi ha un profilo peggiore dell’allora Presidente del Consiglio Letta nell’autunno 2013: appena poco più energico (3 punti), ma assai meno competente e onesto (14 e 20 punti rispettivamente), ed anche meno empatico (6 punti).

In pratica, questi dati sul profilo di Renzi confermano quanto già osservato in riferimento alla popolarità del governo. La risalita non c’è stata. Al massimo si può parlare di arresto della caduta.

Fig. 2 – Percentuali dell’elettorato che attribuiscono i diversi tratti a Renzi[1]

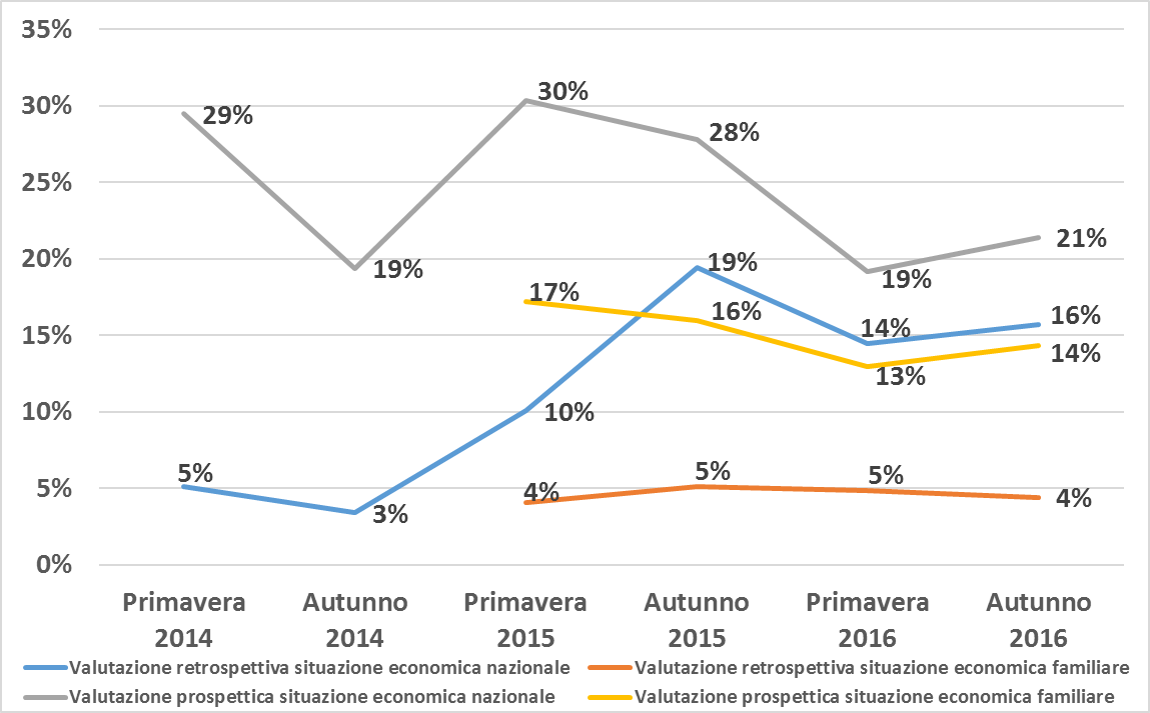

Certo, è chiaro che molto del giudizio sul governo e su Renzi dipende dall’andamento della situazione economica, ad ogni latitudine la vera cartina di tornasole per la popolarità degli esecutivi (Lewis-Beck 1990). Il perdurare delle ristrettezze derivanti dalla crisi economica, con la ripresa che stenta a farsi sentire in tutte le fasce sociali, sembra avere agganciato il giudizio sul governo all’insoddisfazione dell’elettorato. Anche su questo piano i dati dell’OP del Cise contengono molte preziose indicazioni.

Quando il governo è entrato in carica, nella primavera del 2014, la valutazione dell’economia nazionale nel corso dell’anno precedente era positiva per appena il 5% dell’elettorato. Al contempo, la fiducia degli italiani nella ripresa era attorno al 30%. Una situazione piuttosto favorevole per un governo che si va ad insediare. Tanto più che nel corso del 2015 la valutazione retrospettiva, quella per cui l’esecutivo guidato da Renzi è responsabile, migliorava, fino a sfiorare il 20% nell’autunno. Ma poi è calata di nuovo nel corso del 2016. Oggi, appena un elettore su 6 è convinto che l’economia sia migliorata nel corso dell’ultimo anno. La valutazione prospettica faceva segnare un calo di 10 punti già nell’autunno 2014, a conclusione della luna di miele, ma poi si era riassestata attorno al 30% per tutto il 2015. Nelle due rilevazioni del 2016, però, quanti credono che la situazione economica nazionale migliorerà nell’anno a venire sono scesi a un rispondente su cinque. Insomma, sembra proprio emergere il quadro di una costante disillusione.

Nelle ultime quattro rilevazioni abbiamo anche chiesto analoghe valutazioni, retrospettiva e prospettica, per la situazione economica non nazionale ma della propria famiglia. La Fig. 3 mostra che non ci sono state grande oscillazioni nel corso di questi due anni, ma di nuovo si osserva che nel 2016 quanti pensano che le cose miglioreranno sono meno che nel 2015.

Fig. 3 – Percentuali dell’elettorato che valutano le diverse situazioni economiche in miglioramento (abbastanza o molto)

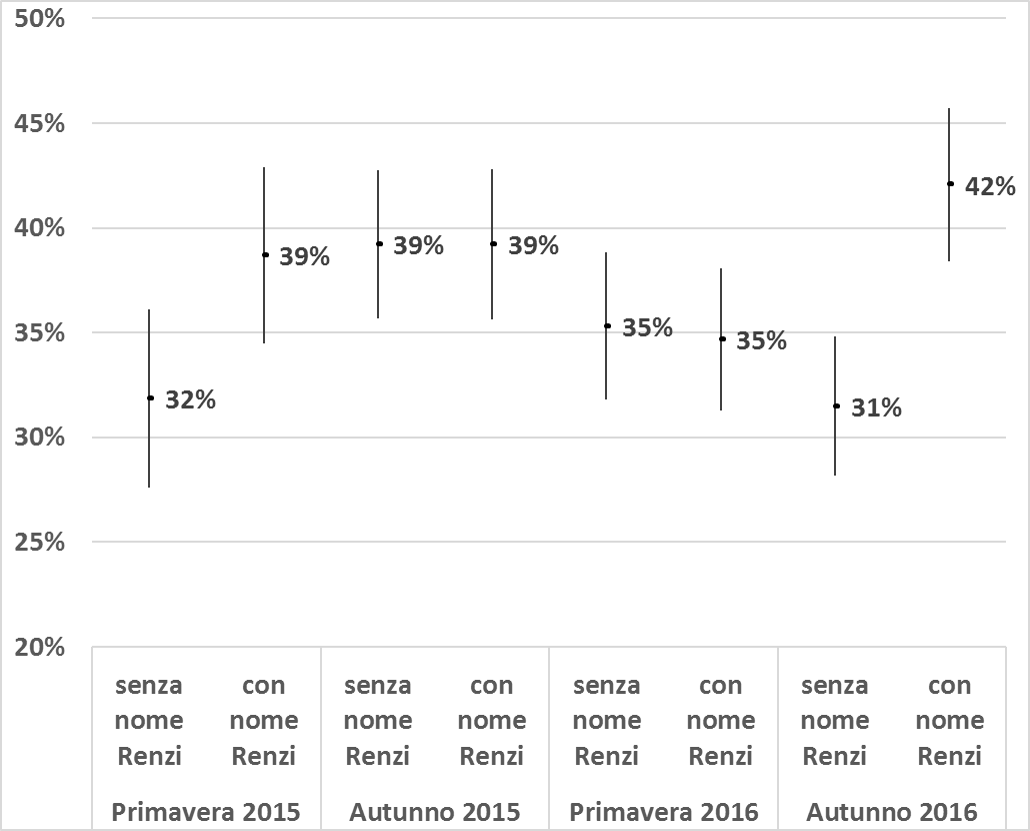

I sondaggi della serie dell’OP contengono, però, anche alcune indicazioni incoraggianti se non per il governo nel suo insieme, per lo meno per il suo Primo Ministro. Si tratta in particolare delle evidenze relative ad esperimenti svolti sulle domande circa le valutazioni sull’operato dell’esecutivo. A partire dalla primavera del 2015 abbiamo diviso a metà il campione, chiedendo agli uni come giudicassero l’operato del “Governo”, agli altri quello del “Governo Renzi”[2]. La prima volta che abbiamo inserito questa permutazione nel nostro questionario, avevamo osservato un notevole effetto positivo della menzione del nome del Presidente del Consiglio. Circa l’operato del governo in generale, le valutazioni abbastanza o molto positive passavano dal 32 al 39%. L’effetto era dunque pari a 7 punti, marginalmente significativo statisticamente (p.<0.1). Ancora più forte era l’effetto sull’operato del governo in economia: pari a 9 punti, statisticamente significativo (p<0.05), con il 27% delle valutazioni positive per il “Governo” contro il 36% del “Governo Renzi”.

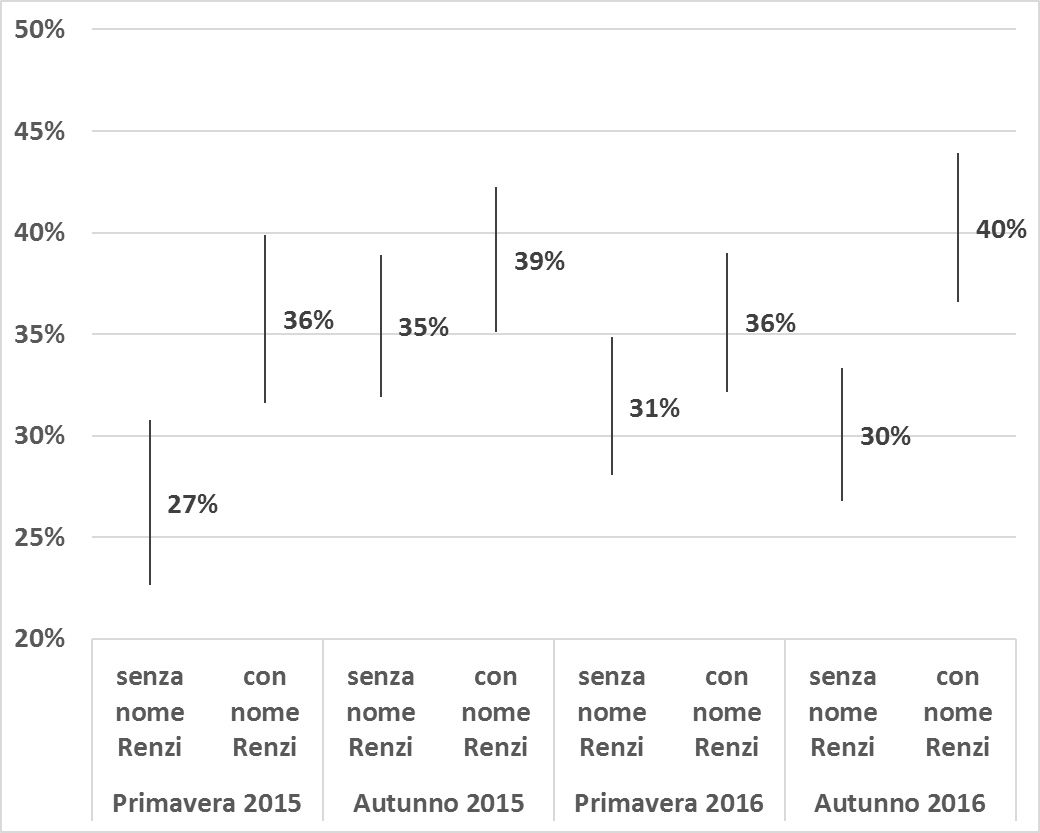

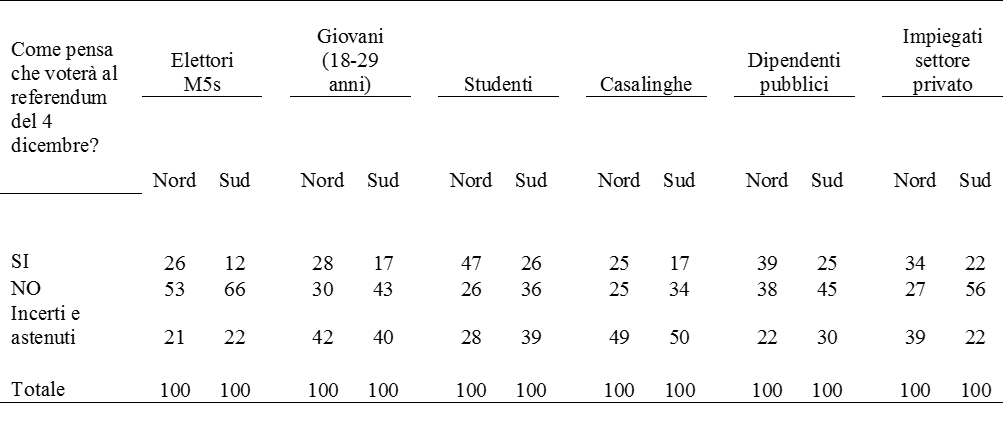

Le Figure 4 e 5 mostrano i confronti circa l’operato del governo nel complesso e sull’economia fra i due gruppi sottoposti al diverso trattamento sperimentale nelle diverse rilevazioni. E’ riportata la percentuale che attribuisce un giudizio abbastanza o molto positivo, mentre le barre verticali indicano gli intervalli di confidenza al 95%. Iniziando dalle valutazioni sull’operato dell’esecutivo in generale (Fig. 4), possiamo osservare che l’effetto registrato nelle prima rilevazione era completamente svanito in quelle dell’autunno 2015 e di questa primavera. Nel primo caso il 39% di entrambi i gruppi esprimeva un giudizio positivo. Nel secondo caso i giudizi positivi scendevano al 35%, ma di nuovo senza differenze fra i due gruppi sperimentali. Abbiamo visto sopra come, nella rilevazione di questo autunno, i giudizi positivi in tutto il campione si siano attestati al 37%. Ma per chi ha dovuto giudicare il “Governo” sono in realtà scesi al 31%, mentre il “Governo Renzi” riceve il giudizio positivo del 42% dei rispondenti. L’effetto della menzione del nome di Renzi è quindi pari a oltre 10 punti, statisticamente significativo al livello del 99%.

Fig. 4 – Effetti della menzione del nome di Renzi sulle valutazioni circa l’operato del governo in generale

Analogo andamento si osserva in riferimento alle valutazioni circa l’operato in campo economico dell’esecutivo (Fig. 5). Anche se in questo caso si rileva un certo positivo effetto del nome di Renzi anche nell’autunno 2015 e nella primavera successiva. Si tratta però di scarti di 4-5, assolutamente non significativi statisticamente. Invece, come per l’operato dell’esecutivo in generale, anche in campo economico la rilevazione di questo autunno mostra il ritorno dell’”effetto Renzi” evidenziato nell’indagine di 18 mesi or sono. In questo caso si tratta di 10 punti: anche qui un effetto estremamente significativo dal punto di vista statistico (p<0.01). Il 30% dei rispondenti cui è stato chiesto di valutare l’azione economica del “Governo” ha infatti espresso un giudizio positivo, mentre la quota sale al 40% per chi ha ricevuto la domanda sul “Governo Renzi”.

Fig. 5 – Effetti della menzione del nome di Renzi sulle valutazioni circa l’operato del governo in campo economico

Infine, come accennato sopra, in questa rilevazione abbiamo inserito una domanda aggiuntiva circa l’operato del governo in ambito europeo. Anche su questa abbiamo effettuato la permutazione sperimentale, ed anche in questo caso si evidenzia un effetto positivo statisticamente significativo della menzione del nome di Renzi. In dettaglio, il 28% dei rispondenti pensa che il “Governo” abbia fatto valere i nostri interessi con Bruxelles, percentuale che sale al 36% per il “Governo Renzi”.

Questi dati relativi agli esperimenti sembrano quindi segnalare come il recente frangente in cui ha rivestito una estrema salienza la questione referendaria, il grande protagonismo del Presidente del Consiglio nella campagna elettorale sembri avere coagulato sulla sua figura più consensi di quelli che l’esecutivo da lui guidato riscuote. Il resto dell’esecutivo sembra essere rimasto un po’ in secondo piano, quasi inoperoso dato quanto poco apparso nell’informazione; e forse per questo poco apprezzato per ciò che ha fatto che non è risultato molto visibile.

In conclusione, possiamo riassumere le evidenze contenute nella rilevazione autunnale dell’Ossevatorio Politico del Cise dicendo che esse segnalano come la popolarità del governo Renzi e del suo Primo Ministro non siano mai risalite dopo il calo seguito alla luna di miele iniziale. Anzi, si trovano vicini ai propri valori minimi, se non li fanno proprio toccare in questa rilevazione campionaria. In questo senso, il Governo Renzi conferma la scarsa capacità degli esecutivi italiani di recuperare consensi nella seconda metà del ciclo elettorale. Certo, non potremo probabilmente sapere quanto la popolarità sarebbe risalita da qui alla fine naturale della legislatura, lontana ancora 15 mesi, ma lo scarso ottimismo verso il futuro riportato dei nostri intervistati appariva in ogni caso come un cattivo presagio in quest’ottica.

In ogni caso, i nostri dati segnalano anche la capacità di Renzi di trascinare consensi quando è in gioco personalmente. Consensi che chiaramente si mantengono su livelli insufficienti per avere la maggioranza assoluta dei voti, come era richiesto per vincere il referendum, ma che comunque potrebbero essere sufficienti per garantire il primo posto alle prossime elezioni politiche. Che questo poi basti per governare è tutto un altro discorso…

Riferimenti bibliografici:

Bellucci, P. 2006. «All’origine della popolarità del governo in Italia, 1994-2006». Rivista Italiana di Scienza Politica 36(3): 479-504.

Campbell, A. 1960. «Surge and Decline: A Study of Electoral Change». Public Opinion Quarterly 24 (3): 397–418.

D’Alimonte, R. e A. Paparo. 2016. «Conclusioni» in V. Emanuele, N. Maggini e A. Paparo (a cura di), Cosa succede in città? Le elezioni comunali 2016, Dossier CISE (8), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali: 179-184.

Funk, C. L. 1999. «Bringing the candidate into models of candidate evaluation». Journal of Politics 61: 700–720.

Kinder, D. R. 1986. «Presidential character revisited». Political cognition: 233–55.

Kirchgässner, G. 1986. «Economic Conditions and the Popularity of West German Parties: A Survey». European Journal of Political Research 14 (4): 421–39.

Lewis-Beck M. 1990. Economics and elections: The major Western democracies. Ann Arbor, University of Michigan Press.

Miller, W. L., e Mackie, M. 1973. «The Electoral Cycle and the Asymmetry of Government and Opposition Popularity: An Alternative Model of the Relationship Between Economic Conditions and Political Popularity». Political Studies 21 (3): 263–79.

Shugart, M. S. 1995. «The Electoral Cycle and Institutional Sources of Divided

Presidential Government». American Political Science Review 89 (02): 327–43.

Stimson, J. A. 1976. «Public Support for American Presidents A Cyclical Model». Public Opinion Quarterly 40 (1): 1–21.

Tufte, E. R. 1975. «Determinants of the Outcomes of Midterm Congressional Elections». American Political Science Review 69 (03): 812–26.

[1] Questi tratti sono stati misurati rilevando il grado di consenso (abbastanza o molto d’accordo) rispetto alle seguenti affermazioni: 1) “Matteo Renzi è un leader forte”; 2) “E’ preparato”; 3) “Capisce i problemi della gente”; 4) “E’ onesto”.

[2] Nei diversi sondaggi le due metà si dimostrano bilanciate. Nessuna delle seguenti variabili ha infatti un effetto significativo sulla dicotomia trattamento (“Governo Renzi”)/controllo (“Governo”): genere, età, titolo di studio, interesse per la politica, auto-collocazione ideologica e voto alle politiche 2013. Questo ci consente di potere semplicemente confrontare le medie dei due gruppi. Le uniche eccezioni sono l’auto-collocazione nell’autunno 2015 e primavera 2016, con i rispondenti del gruppo di controllo più di centro e meno di sinistra rispetto al trattamento. Nella seconda dell’ondata citata si ha anche un lieve squilibrio riguardo gli elettori 2013 del centrodestra, maggiormente rappresentati nel gruppo di controllo. Non può però essere questa la ragione dell’assenza di un effetto Renzi positivo, piuttosto del contrario. A meno di non ipotizzare che gli elettori che si collocano a destra siano particolarmente favorevoli all’esecutivo.