di Aldo Paparo

Presentiamo qui l’ormai imminente consultazione per l’elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale nelle Marche. Si tratta di un caso estremamente interessante: la regione si colloca infatti al confine della zona rossa e recentemente ha fatto registrare una volatilità estremamente elevata. Sarà interessante testare il polso alla tenuta del Pd in questo momento, in una terra così tradizionalmente affine, anche alla luce di alcune particolarità relative all’offerta elettorale in campo. Ma dalle elezioni marchigiane si attendono riscontri importanti anche per il M5s (che qui nel 2013 sembrò poter rompere l’egemonia rossa) e per il centrodestra, in cui la Lega potrebbe fare segnare una forte avanzata al sud del Po proprio in questa regione così volatile, e Fi sperimenta qualcosa di inaudito nella candidatura alla presidenza.

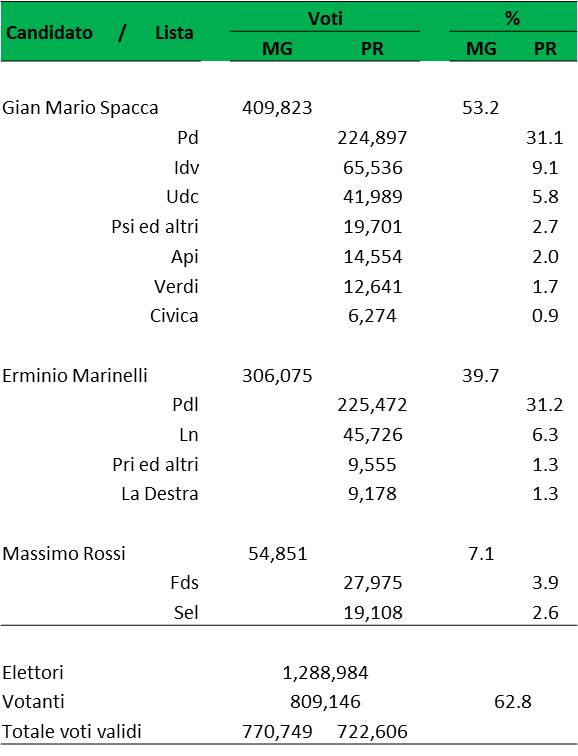

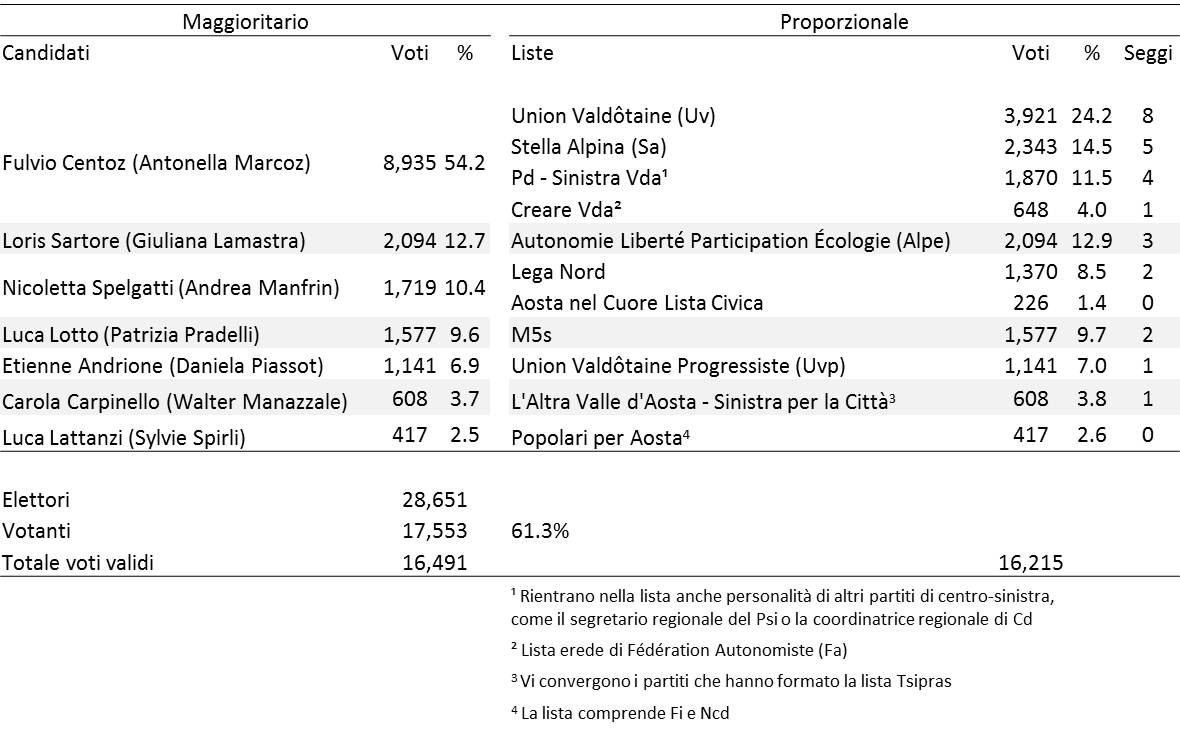

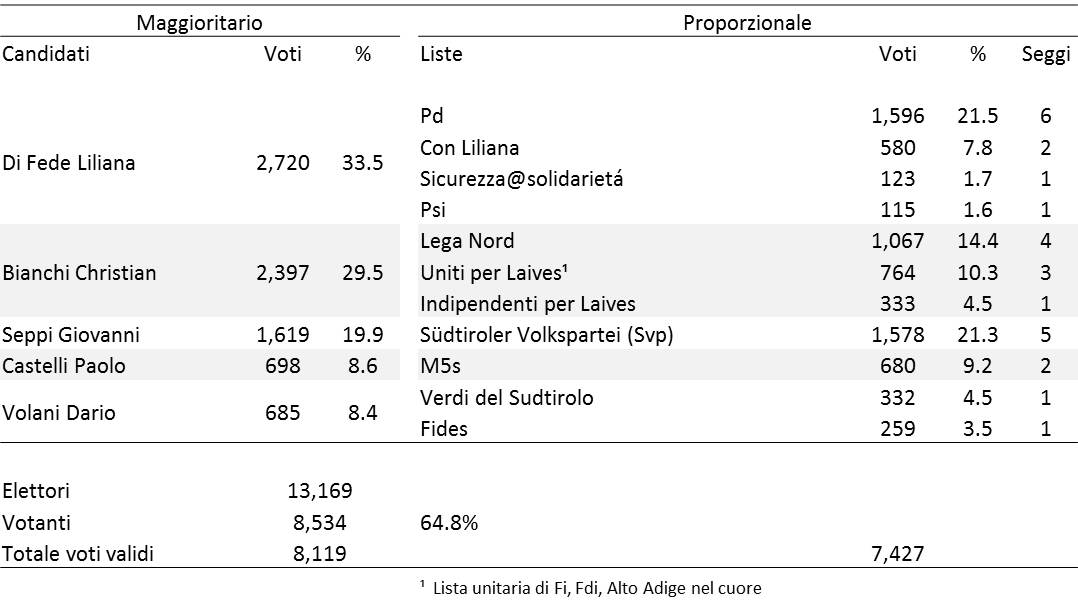

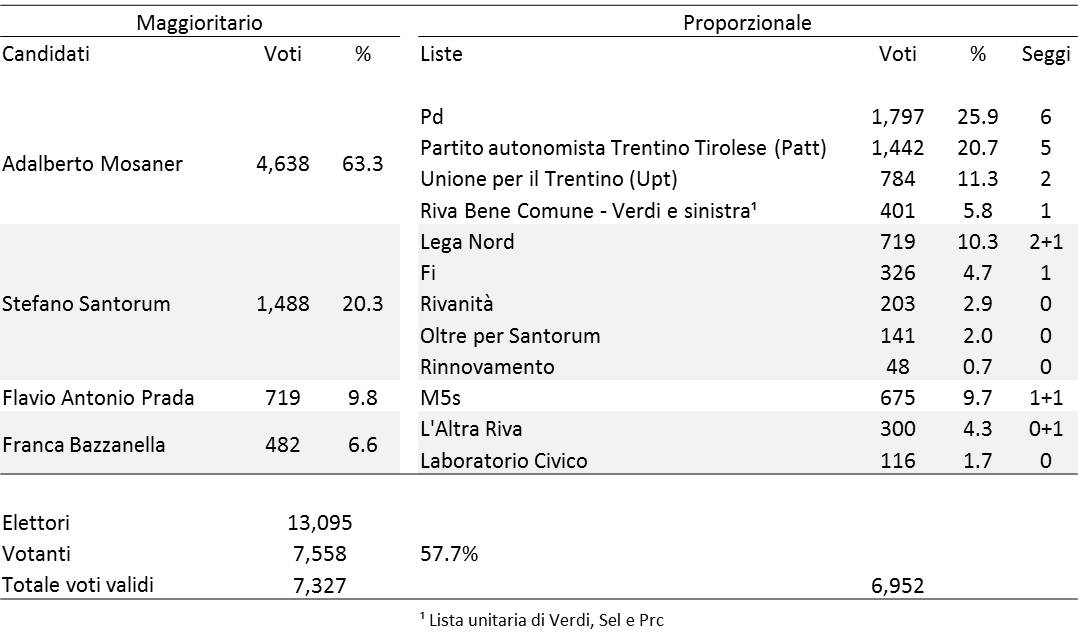

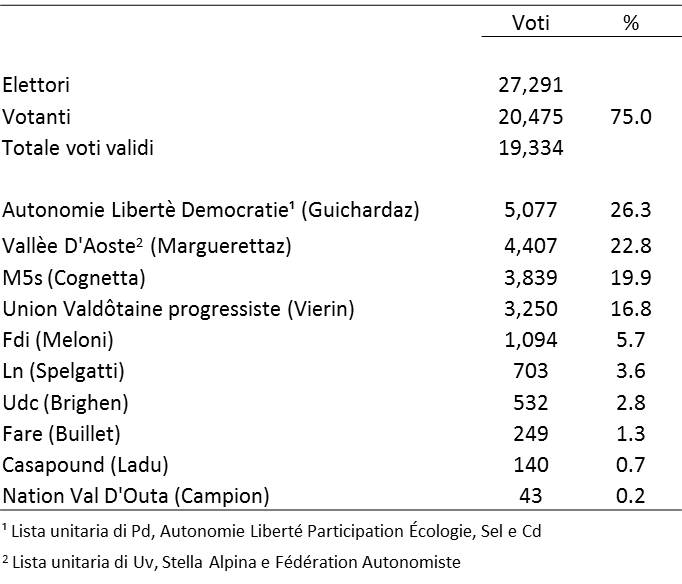

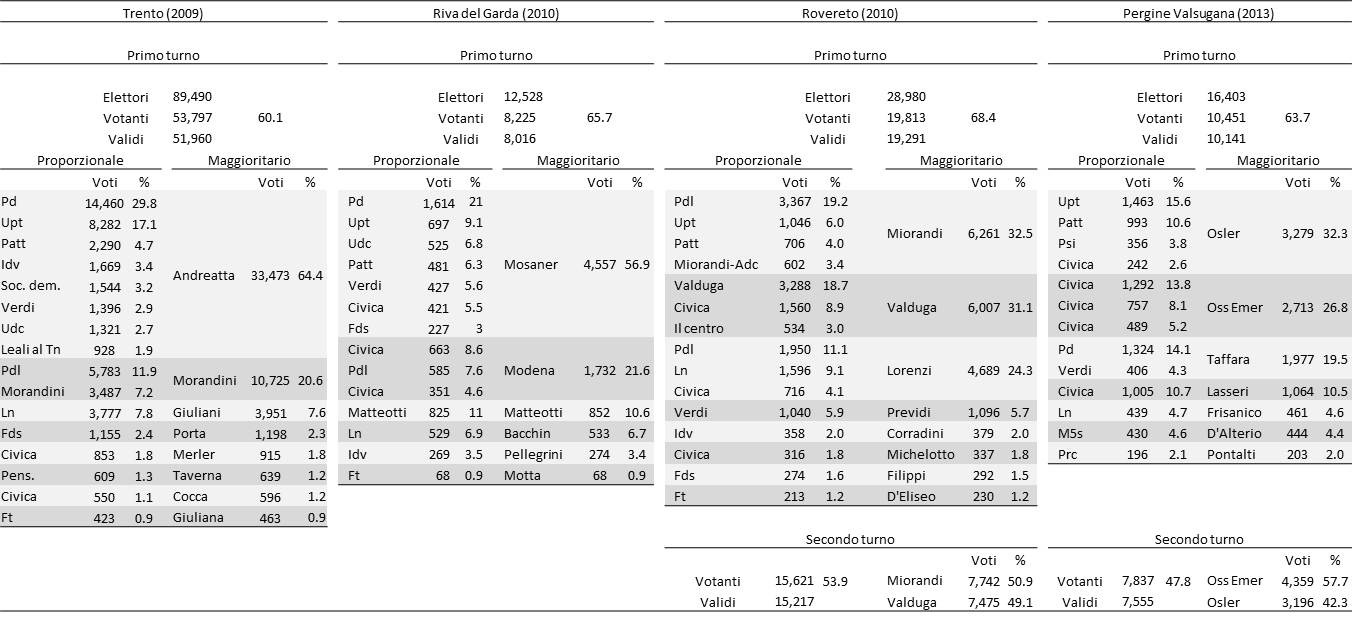

Ma andiamo con ordine. Come riportato dalla tabella 1, cinque anni fa, nella primavera del 2010, il Presidente uscente del centro-sinistra (Gian Mario Spacca) conquistò la riconferma a Palazzo Raffaello raccogliendo il 53,2% dei voti maggioritari. A sostenerlo una coalizione di sette liste, guidate dal Pd, che otteneva al proporzionale una quota di voti sostanzialmente pari a quella del candidato. Accanto al principale partito della coalizione, il più fidato alleato di allora, l’Idv, ma poi l’Udc e non i partiti di sinistra che pure avevano sostenuto la prima giunta Spacca. Già allora la scelta di alleanze di Spacca, che guardava al centro (-destra) più che a sinistra, aveva fatto discutere. Come vedremo la cosa si ripete in queste elezioni.

Forse anche a causa di queste controverse scelte di alleanze, il Pd faceva registrare un calo di 10 punti rispetto alle politiche del 2008, fermandosi appena sopra del 31% dei voti. Lusinghiero, al contrario, il risultato dell’Idv che, sfiorando il 10% dei voti, raddoppiava il proprio risultato delle politiche di due anni prima. L’Udc si manteneva attorno al 6%, in linea con il risultato delle politiche e delle precedenti regionali, in cui aveva corso, rispettivamente, da sola e con il centro-destra. Entravano in Consiglio anche Verdi, Api e una lista unitaria formata da Psi e altri, con un seggio a testa.

Lo sfidante di centro-destra, Erminio Marinelli si fermava appena al di sotto del 40% dei voti, mentre le quattro liste che lo appoggiavano superavano di misura nel complesso tale soglia. Da rilevare come, seppur per una manciata di voti, il Pdl si imponesse come la lista più votata. La Lega nord, inoltre, otteneva una notevole affermazione, andando oltre il 6% dei voti. Ovvero il triplo del risultato delle politiche del 2008, che a loro volta avevano visto il massimo storico fino a quel momento del Carroccio nella regione.

A completare il quadro dei risultati del 2010 un candidato alla sinistra del Pd, Massimo Rossi, sostenuto da Sel e Fds. Questi veniva votato da circa un elettore su 15, facendo entrare entrambe le liste a sostegno in Consiglio con un seggio a testa.

Il primo posto per un partito di centro-destra rappresenta senz’altro la principale novità riscontrabile nei risultati del 2010 rispetto alla storia elettorale regionale. Delle quattro elezioni della Seconda Repubblica con l’elezione diretta del Presidente, si tratta in effetti della prima occasione in cui ciò sia accaduto. Il risultato deludente del Pd era certamente un campanello d’allarme per l’egemonia regionale del centro-sinistra, ma ampiamente recuperato dal risultato della coalizione, che otteneva la maggioranza assoluta e confermava Spacca alla presidenza (seppur in calo di quasi 5 punti rispetto al 2005).

Tab. 1 – Risultati delle elezioni regionali 2010 nelle Marche

Per inquadrare meglio questo predominio del centro-sinistra nella regione, basti dire che, dall’inizio della Seconda Repubblica, candidati del centro-sinistra non solo hanno sempre vinto le elezioni regionali nelle Marche, ma lo hanno fatto ottenendo percentuali al maggioritario comprese fra il 50 e il 58%. Solo nel 2000 la maggioranza assoluta dei voti è stata solo sfiorata. Fra il 1995 e il 2005 a guidare la Giunta regionale è stato il magistrato Vito D’Ambrosio, mentre negli ultimi dieci anni tale ruolo è stato di Gian Mario Spacca, precedentemente assessore alle attività produttive e Vicepresidente della regione nelle giunte D’Ambrosio.

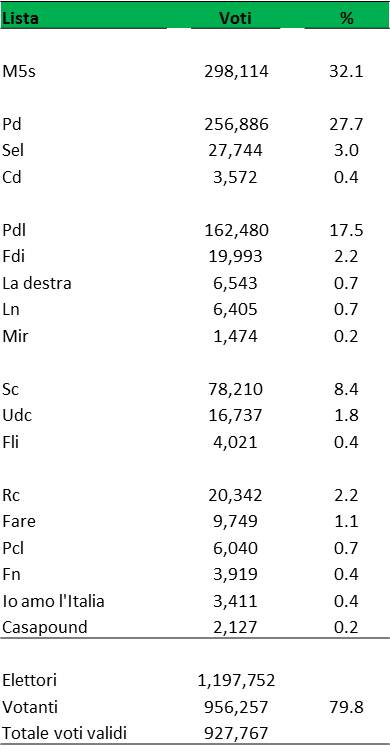

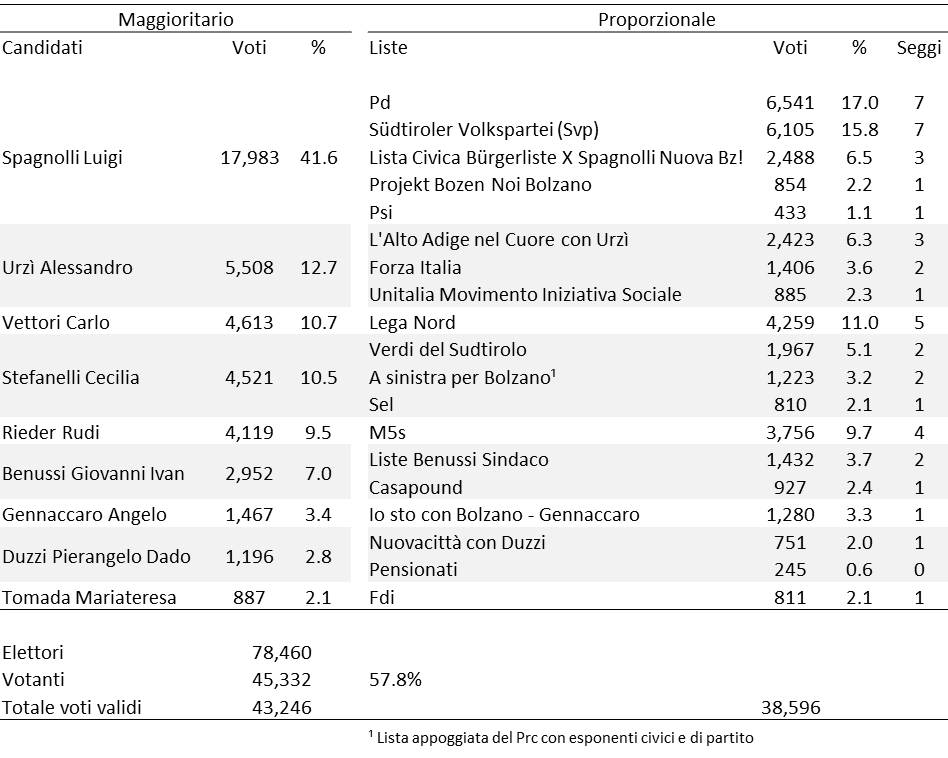

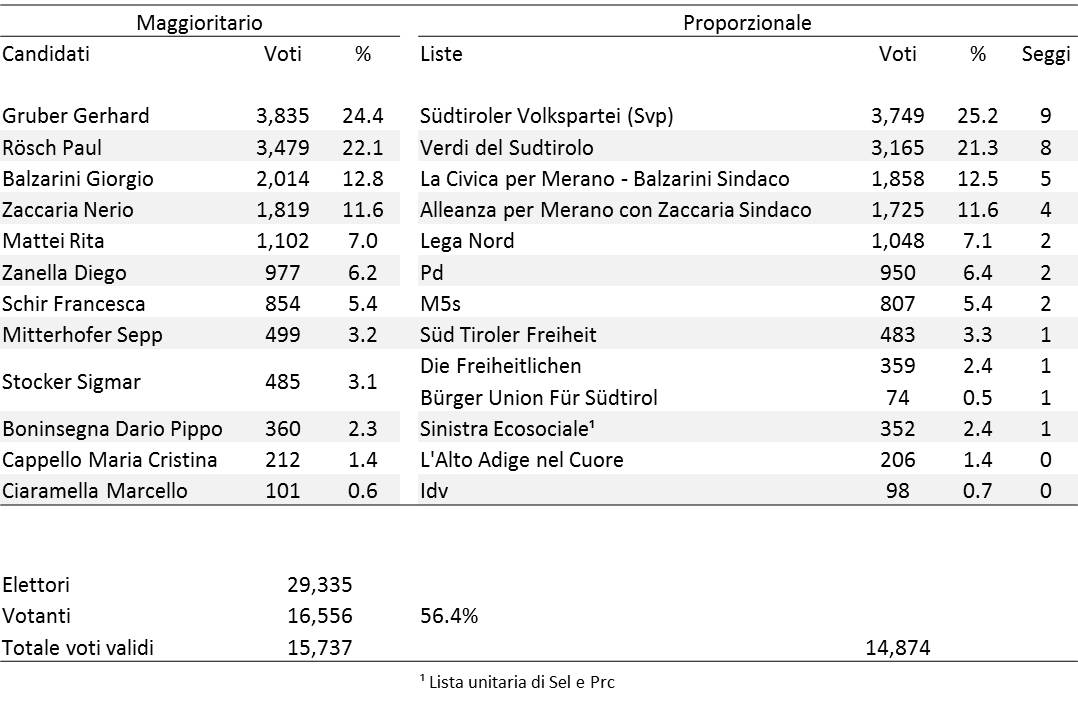

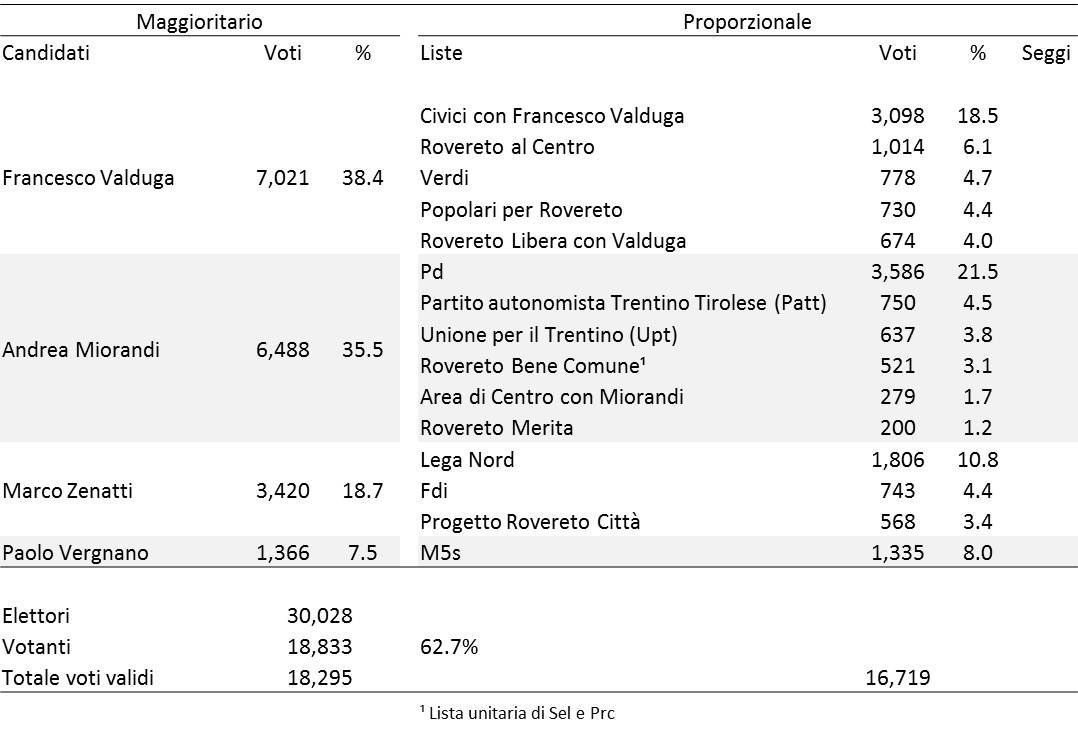

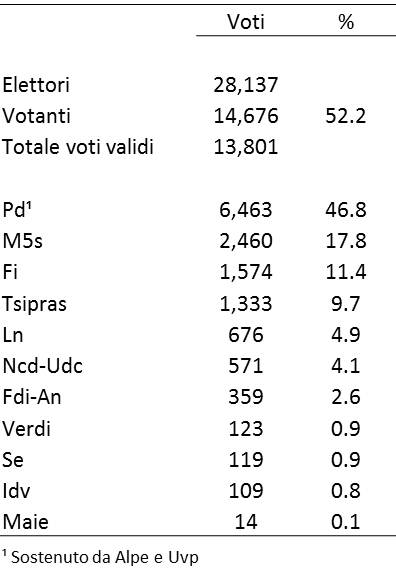

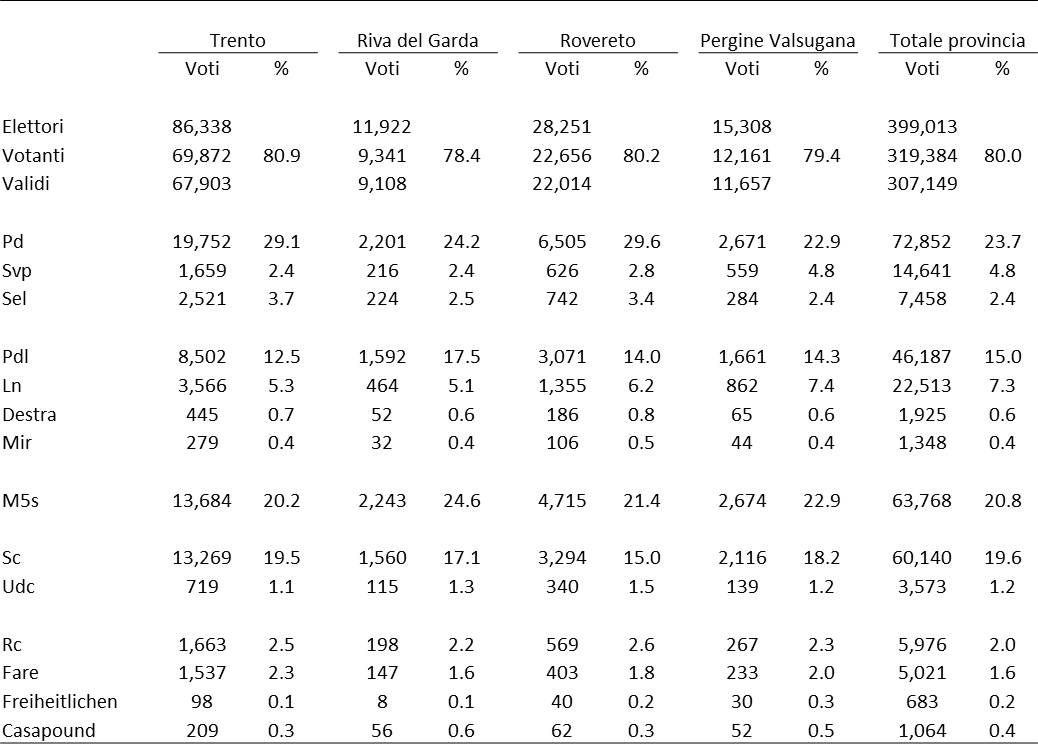

Ecco perché il risultato registrato nelle Marche alle elezioni politiche del 2013 è stato ancor più dirompente che nel paese nel suo complesso. Infatti, all’indomani del 25 febbraio non solo il Pd non era più la prima forza politica in nessuna provincia, ma il centro-sinistra nel suo complesso non era la prima coalizione nelle Marche (tab. 2). Il M5s da solo aveva raccolto più voti (32,1%) di Pd e alleati insieme (31,1%), che riuscivano appena a replicare il già misero risultato del solo Pd alle regionali. D’altro canto, la coalizione di centro-destra appariva anch’essa profondamente ridimensionata. Sostanzialmente dimezzata rispetto al 2010, si ritrovava ad avere poco più di un voto su cinque. Il partito guidato da Berlusconi poteva comunque ancora contare su un elettore marchigiano su sei, mentre la Lega non riusciva a confermare il risultato delle regionali e tornava sotto quota 1%. Il risultato della coalizione guidata da Mario Monti era in linea con quello nazionale: poco sopra il 10%, con Sc cannibale ai danni degli alleati. Molto deludente, infine, il risultato per la sinistra più tradizionale, con Rc appena sopra il 2% (addirittura al di sotto del risultato medio nazionale), quando invece alle regionali le liste che la componevano avevano sfiorato il 15%. In pratica un solo vincitore: Grillo; con tutti gli altri a leccarsi ferite assai dolorose.

Tab. 2 – Risultati delle elezioni politiche 2013 nelle Marche

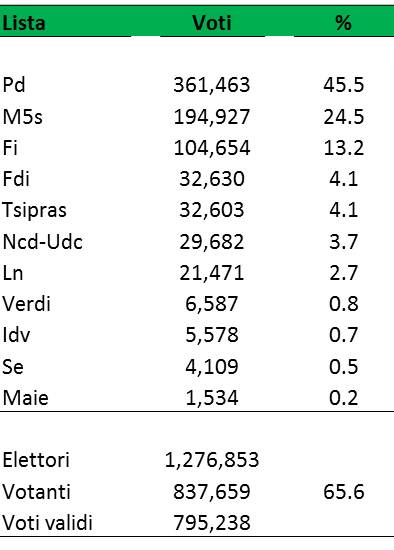

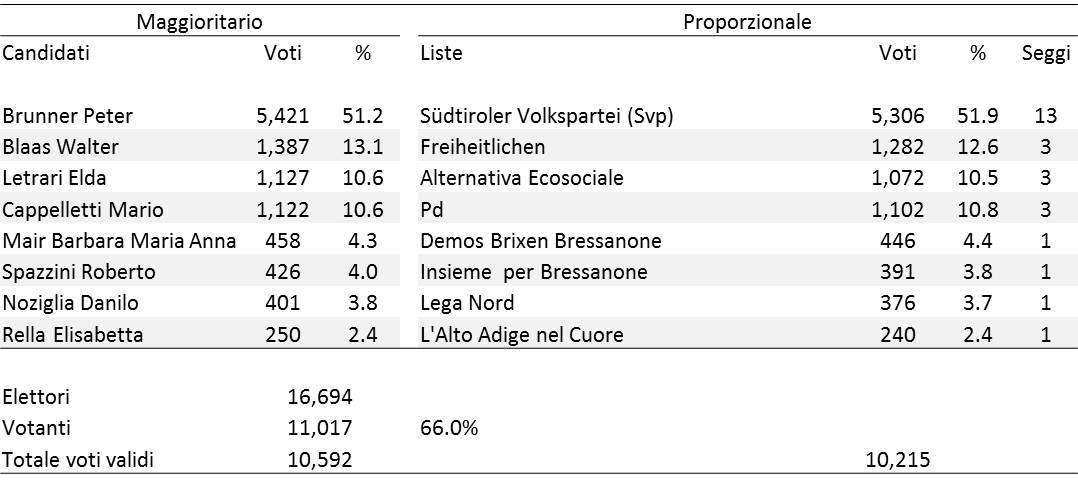

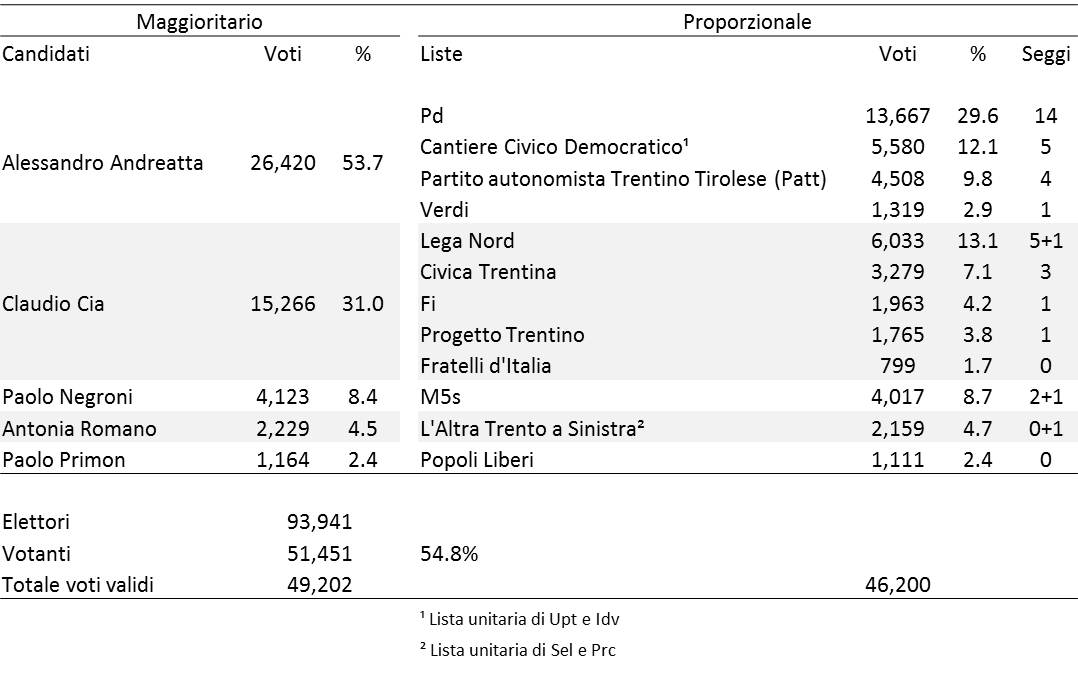

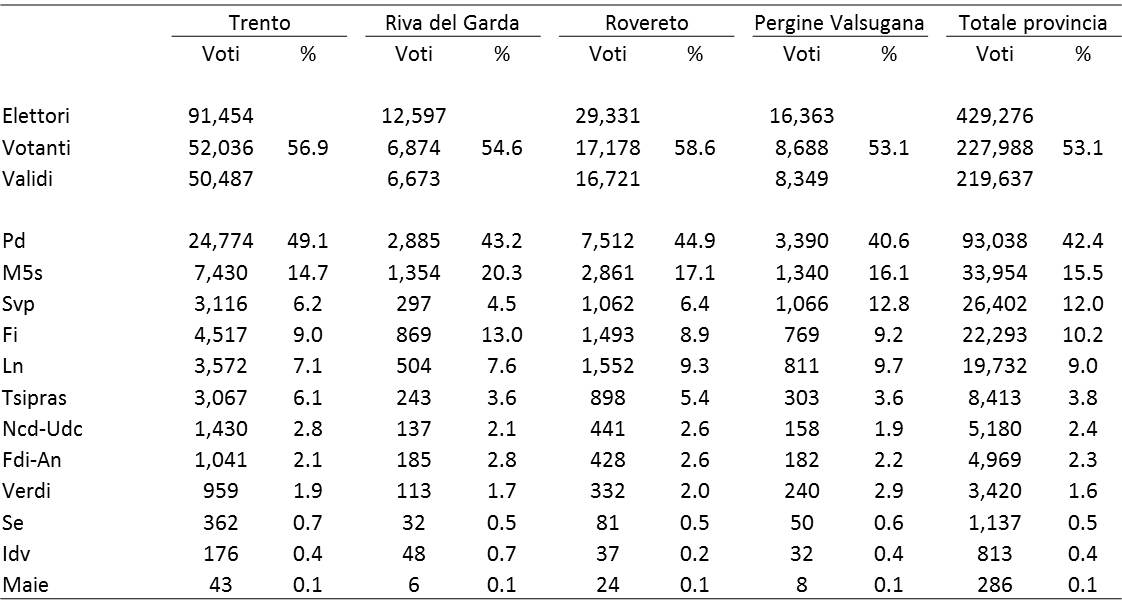

Nelle elezioni europee dello scorso anno (tab. 3) il Pd guidato da Renzi otteneva nella Marche una riscossa analoga a quella del resto del paese. Oltre il 45% dei voti, con una crescita rispetto alle politiche pari sostanzialmente al 50%, appena al di sotto della crescita media nazionale. Il M5s aveva smarrito un quarto dei propri consensi, quasi il triplo della sua media nazionale, ma si confermava comunque assai forte, appena al di sotto del 25%. Le Marche riacquistavano il loro ruolo tradizionale nella geografia politica del paese, perfettamente in linea con le altre regioni della zona rossa. L’area di centro-destra nella sua accezione più larga manteneva il 20% abbondante dei consensi, ma la scissione del Pdl lasciava il più grande fra i partiti di tale area politica – adesso Fi – appena sopra un voto ogni otto, come alle politiche quasi doppiato dal M5s. Fdi e Lega facevano registrare una certa crescita, mantenendosi comunque attori marginali del sistema politico regionale. L’area politicamente alla sinistra del Pd rimaneva complessivamente sostanzialmente stabile, raccogliendo fra il 5 e il 6% dei voti.

Tab. 3 – Risultati delle elezioni europee 2014 nelle Marche

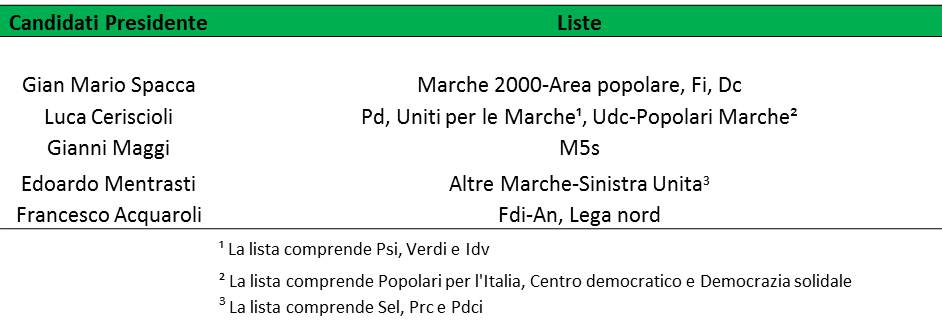

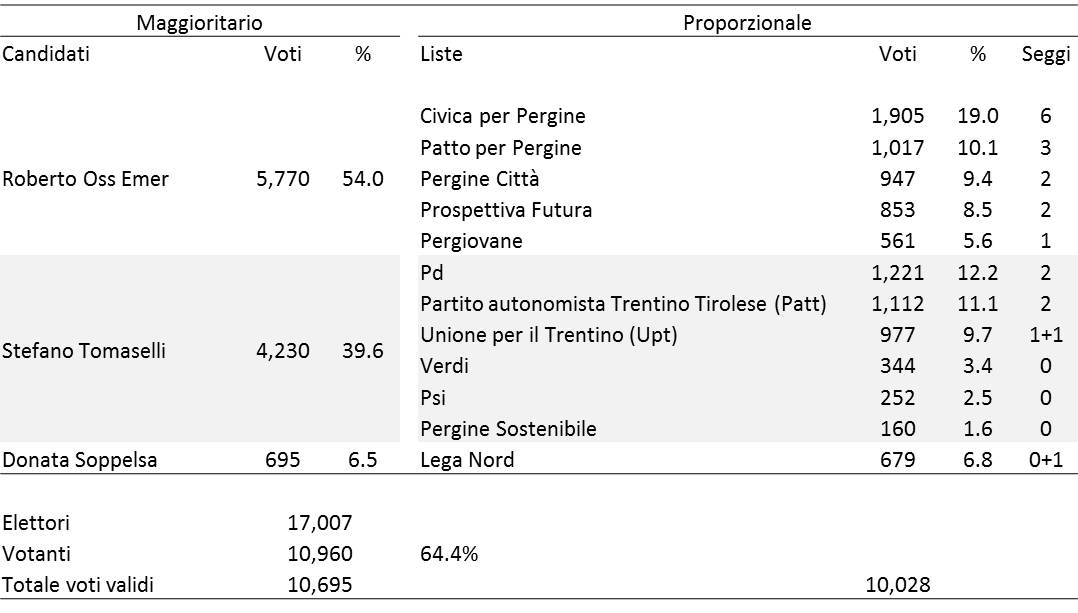

Veniamo ora all’offerta in campo in queste elezioni regionali. Cominciamo col dire che non si tratta di una corsa aperta, almeno in senso tecnico, dal momento che il Presidente uscente è in corsa per un nuovo mandato. Come vedremo, però, si tratta si un caso di corsa alla rielezione del tutto sui generis. Come riportato dalla tabella 4, i candidati in campo sono cinque, contro i tre di cinque anni or sono. Un chiaro segnale dell’emersione di una competizione multipolare avvenuta nel nostro sistema partitico negli ultimi cinque anni; vedremo poi in che misura i risultati confermeranno il cambiamento di schema competitivo rispetto al 2010, quando invece si era ancora nel pieno del quadro bipolare e i primi due candidati raccolsero quasi il 93% dei voti.

Cominciamo la rassegna dei candidati in corsa dall’incumbent, Spacca, che insegue un terzo mandato[1]. Ma, e qui cominciano le peculiarità del caso, non è più il candidato del Pd. Dopo avere rotto con la sua coalizione nell’ultimo periodo della sua amministrazione, ha deciso di correre come indipendente. Singolare, ma non inaudito. Ancor più straordinarie, però, sono le seguenti circostanze: che nella sua lista civica (Marche 2000) siano confluiti anche candidati di Area Popolare e che, infine, Forza Italia – così come la Dc – abbia deciso di appoggiare la candidatura del due volte rivale.

Il candidato del centro-sinistra, vincitore delle primarie, è l’ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli, del Pd. Viene appoggiato da tre liste: Pd, Uniti per le Marche (Psi, Verdi, Idv) e Udc-Popolari Marche (comprendente anche Cd e altri). Il terzo candidato maggiore è Gianni Maggi, sostenuto dal M5s. Completano il quadro Edoardo Mentrasti, candidato di Altre Marche-Sinistra Unita (Sel, Prc, Pdci), e Francesco Acquaroli, appoggiato da Fdi-An e Lega nord.

Riassumendo, cinque anni fa si sfidarono un candidato di centro-sinistra, uno di centro-destra e uno di sinistra. Stavolta c’è simmetria: infatti c’è una spaccatura anche nel centro-destra, che vede Fi e Lega andare divisi. Inoltre in più abbiamo il candidato del M5s.

Le liste sono però in tutto dieci, in calo quindi rispetto alle tredici del 2010. Occorre qui introdurre un elemento importante: il Consiglio regionale ha recentemente modificato il sistema elettorale regionale. Certamente considerazioni strategiche in riferimento alla nuova normativa elettorale (in particolare all’innalzamento delle soglie effettive per l’accesso alla rappresentanza) possono spiegare, almeno parzialmente, questo schizofrenico aumentare dei candidati mentre le liste diminuiscono.

Tab. 4 – L’offerta elettorale alle regionali 2015 nelle Marche

Vediamo quindi qual è la normativa elettorale con cui si svolgeranno le imminenti elezioni. La recente riforma segna una netta divaricazione dalla dispositivo originale della legge Tatarella, comunque già abbandonato nelle Marche dal 2004 con l’approvazione di una legge elettorale regionale. Nella ultima riforma è stato in particolare ridotto il numero dei componenti il Consiglio, ed è stato limitato il potenziale distorsivo del premio di maggioranza.

Il Presidente della regione è sempre eletto direttamente in turno unico. Chi ha più voti vince, mentre chi arriva secondo viene comunque eletto consigliere regionale[2]. I candidati alla presidenza sono sempre collegati alle liste dei partiti. Come già dal 2010 non ci sono invece i listini regionali collegati ai candidati Presidente, tipici della Tatarella.

Sempre allontanandosi dal tracciato delle legge Tatarella, è stato abolito il voto disgiunto. Siamo quindi in presenza di un caso di voto fuso (Cox 1997; Chiaramonte 1998). A maggior ragione alla luce della previsione normativa per la quale, così come i voti espressi solo per una lista valgono anche per il candidato Presidente, i voti espressi per il solo Presidente contano anche come voti per la coalizione: le due arene sono fatte meccanicamente coincidere, così come avviene in Umbria e per le comunali di Val d’Aosta e Trentino–Alto Adige. E’ invece rimasta inalterata la previsione di un voto di preferenza da potersi esprimere fra i candidati della lista votata[3] .

Come prima, il Consiglio regionale è eletto con un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza. È prevista per le coalizioni una soglia di sbarramento al 5% su base regionale, salvo per quelle che pur non avendola raggiunta abbiano al loro interno una lista che abbia ottenuto almeno il 3% dei voti (sempre su base regionale). I seggi in Consiglio sono ora 31 in tutto (compreso quello del Presidente), contro i 40 del periodo 1995-2010 e i 43 dell’ultima legislatura.

Il premio di maggioranza varia a seconda del risultato della coalizione collegata al candidato vincitore: dei 30 seggi “ordinari” (cui si aggiunge quello del Presidente), gliene sono assegnati 18 se raggiunge o supera il 40% dei consensi, 17 se è arrivata al 37% ma non al 40%; infine 16 se si è attestata su un risultato pari o superiore al 34% ma inferiore al 37%. Sotto il 34% i seggi vengono assegnati con un proporzionale puro. Dunque, l’attuale sistema elettorale non è majority assuring. Tenuto quindi conto del risultato della coalizione vincente, i seggi sono ripartiti a livello regionale fra le coalizioni attraverso il metodo D’Hondt; e poi, sempre su base regionale, fra i partiti di ciascuna coalizione con quozienti Hagenbach-Bischoff (sulla base dei seggi spettanti alla coalizione). I seggi sono poi sono calati nelle circoscrizioni provinciali, dove si calcolano dei quozienti Hagenbach-Bischoff, con recupero dei resti su base regionale; ma sempre facendo riferimento ai totali di seggi spettanti alle liste, così come calcolati a livello regionale, e alle circoscrizioni. Non sono quindi possibili slittamenti rispetto ai seggi originariamente attribuiti alle diverse province.

Alla luce delle caratteristiche appena descritte del nuovo sistema elettorale regionale nelle Marche, possiamo affermare che esso si collochi all’interno del gruppo dei sistemi misti del tipo proporzionale con premio di maggioranza; non più un maggioritario a membro misto, quale era invece quello della legge Tatarella (Chiaramonte 2005). Merita inoltre di essere sottolineato come, con l’ultima recente riforma, il legame fra le due arene (quella maggioritaria per l’elezione del Presidente e quella proporzionale per il Consiglio) sia diventato eventuale: l’attuale sistema rientra quindi fra quelli misti a combinazione dipendente condizionale, e non più a correzione, secondo la tipologia proposta da Massicotte e Blais (1999, 347).

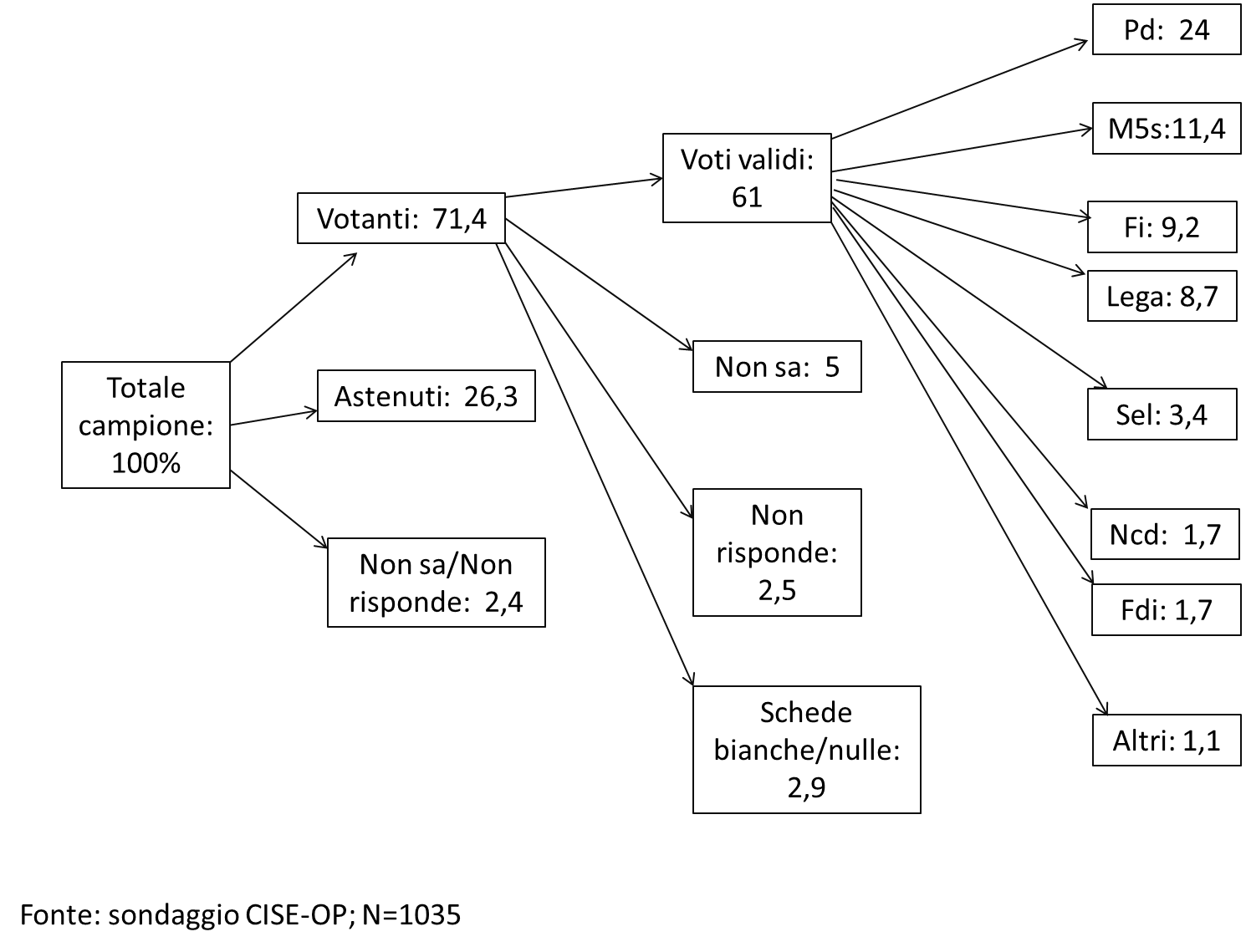

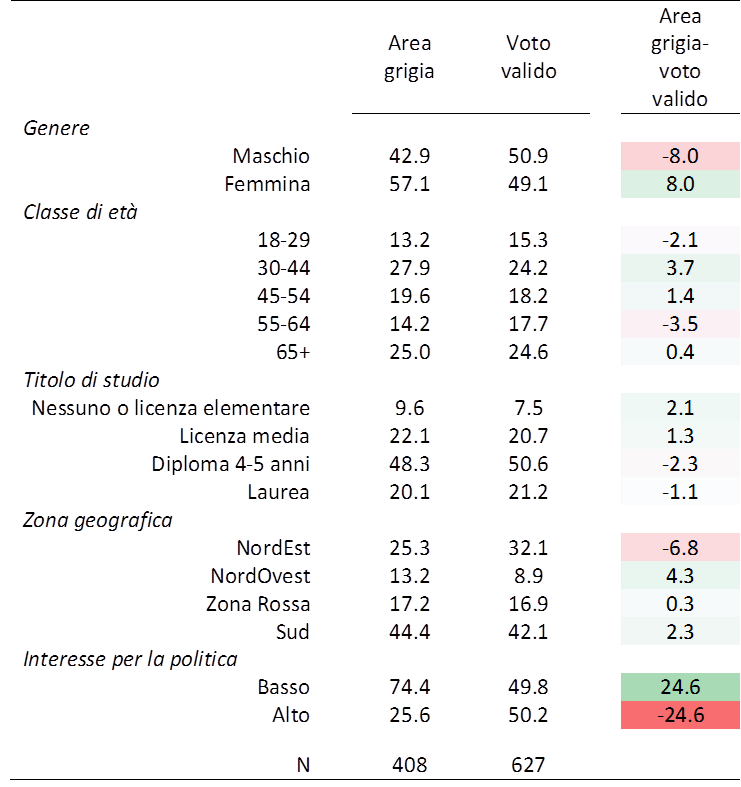

Come abbiamo avuto modo di vedere, la storia elettorale della regione non lascia molti margini di dubbio circa l’esito di questa consultazione, per lo meno in riferimento a chi sarà eletto Presidente. Il vantaggio competitivo del centro-sinistra nelle Marche appare difficilmente colmabile dai rivali. Anche alla luce degli ultimi sondaggi pubblicati prima del blackout, Ceriscioli dovrebbe essere saldamente in testa, accreditato di percentuali comprese fra il 35 e il 40%. Staccati di una quindicina di punti, con percentuali assai vicine fra loro, sembrano Spacca e Maggi.

Naturalmente la presenza di una soglia minima – del 34% – perché scatti il premio di maggioranza, impone al centro-sinistra di non fallire tale quota per potere governare da solo. Potrebbe apparire un risultato scontato: le liste che sostengono Ceriscioli valevano circa il 50% dei voti appena 12 mesi fa. Ma il generale appannamento dell’immagine del governo e di Renzi rendono ragionevole ipotizzare un arretramento rispetto alle europee. Inoltre occorrerà valutare la capacità del Presidente uscente Spacca di sottrarre voti alla sua ex coalizione. Gli stessi sondaggi che danno Ceriscioli nettamente al comando, d’altronde, lo accreditano di percentuali pericolosamente prossime alla soglia.

Un risultato simile a quello ottenuto solo due anni fa della coalizione di Bersani condannerebbe il neo-Presidente alla sgradevole condizione di dover cercare il sostegno dell’incumbent per avere la maggioranza in Consiglio. Magari senza fare ricorso ai consiglieri di Fi, ma attingendo alla lista di ispirazione civica Marche 2000. Sempre che il risultato elettorale non ci riservi una sorpresa ancor più inaspettata…

Riferimenti bibliografici

Cataldi, Matteo, e Vincenzo Emanuele. 2013. “Lo Tsunami Cambia La Geografia E Strappa 50 Province a Pd E Pdl.” In Le Elezioni Politiche 2013, a cura di Lorenzo De Sio, Matteo Cataldi, e Federico De Lucia, 53–56. Dossier CISE 4. Roma: Centro Italiano di Studi Elettorali.

Chiaramonte, Alessandro. 1998. “I Sistemi Elettorali Misti. Una Classificazione.” Rivista Italiana Di Scienza Politica 28 (2): 229–70.

———. 2005. Tra Maggioritario E Proporzionale. L’universo Dei Sistemi Elettorali Misti. Bologna: Il Mulino.

Cox, Gary W. 1997. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems. Cambridge: Cambridge University Press.

Massicotte, Louis, e André Blais. 1999. “Mixed Electoral Systems: A Conceptual and Empirical Survey.” Electoral Studies 18 (3): 341–66.

Paparo, Aldo, e Matteo Cataldi. 2014. “La Competizione Nelle Province: Dietro Al Pd C’è Ovunque Il M5s, Con Fi Terza.” In Le Elezioni Europee 2014, a cura di Lorenzo De Sio, Vincenzo Emanuele, e Nicola Maggini, 129–34. Dossier CISE 6. Roma: Centro Italiano di Studi Elettorali.

[1] Ciò è possibile grazie ad una norma transitoria contenuta nella nuova legge elettorale regionale. Infatti il nuovo testo prevede (art.3bis) che non sia immediatamente rieleggibile chi abbia esercitato due mandati completi consecutivi, recependo così l’analogo dispositivo della legislazione nazionale. All’art.25, però, la nuova legge prevede di non considerare le elezioni regionali del 2005.

[2] Venendo eletto al posto dell’ultimo seggio assegnato ad un partito della coalizione a lui collegata.

[3] E’ previsto inoltre, a tutela della rappresentanza di genere, che le liste provinciali debbano essere composte per almeno un terzo da entrambi i generi. Naturalmente, in presenza di preferenze libere, questa disposizione è assai poco efficace, se non del tutto inefficace.