(traduzione di Federico Trastulli)

A quattro settimane dalle elezioni presidenziali statunitensi, la maggior parte dei sondaggi riporta un vantaggio di Biden di 10 punti nelle intenzioni di voto popolare. Ma cosa c’è, nel dettaglio, dietro questo vantaggio? In un’epoca di competizione su singole issues, in cui le scelte di voto sono sempre più strutturate da questioni specifiche (un esempio ne fu la vittoria di Trump nei cosiddetti Rust Belt states nel 2016 con la sua promessa di riportare i posti di lavoro negli Stati Uniti), quali sono le tematiche sulle quali Biden gode di un vantaggio competitivo? Quali quelle di Trump?

Le risposte a queste domande provengono dall’esclusivo sondaggio CAWI che il CISE ha eseguito su un campione della popolazione in età di voto degli Stati Uniti (N = 1.550; campione stratificato per combinazione di sesso-età, istruzione, regione degli Stati Uniti, etnia) tra il 28 settembre e il 5 ottobre. Parte del più ampio Issue Competition Comparative Project (ICCP) che ha già coperto otto paesi europei dal 2017 (con i primi risultati scientifici pubblicati pochi mesi fa), l’indagine include una ricca serie di misure (posizione, priorità, credibilità) su un ampio numero di questioni (34). Ringraziamo profondamente Morris P. Fiorina della Stanford University e Mark N. Franklin del Trinity College Connecticut per il loro contributo essenziale per la selezione dei temi e la formulazione delle domande del sondaggio.

In termini di pure intenzioni di voto, i nostri risultati sono in linea con altri sondaggi, con un vantaggio di 10 punti per Biden (53 contro 43%, con casi ponderati per combinazione di sesso-età, istruzione, regione degli Stati Uniti, etnia e ricordo del voto alle presidenziali 2016). Ma scendiamo nei dettagli delle specifiche aree tematiche, elencando prima quelle percepite dagli intervistati come più importanti.

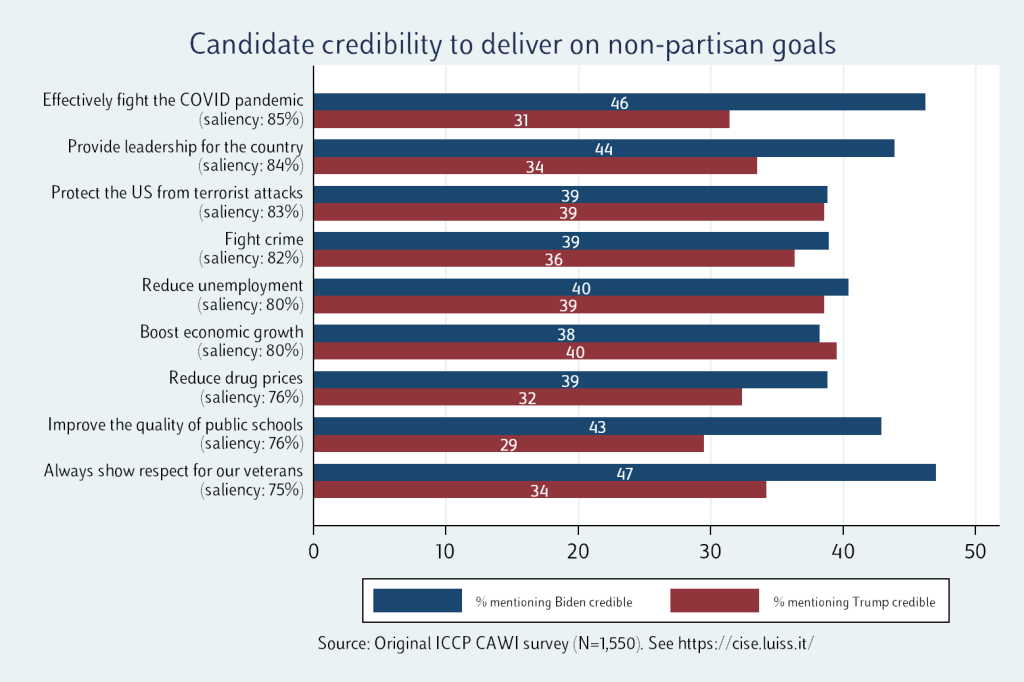

Obiettivi trasversali

Innanzitutto, abbiamo inquadrato nove questioni che costituiscono obiettivi trasversali e condivisi da tutto l’elettorato, su cui quindi la questione chiave è la credibilità dei leader. Per ciascuno di questi obiettivi, abbiamo chiesto agli intervistati la sua priorità, e di valutare la credibilità di ciascun candidato nel realizzarlo (con anche possibilità di scelta di entrambi i candidati credibili o nessun candidato credibile).

– In generale, questi obiettivi trasversali sono quelli più salienti per gli intervistati (la percentuale di “salienza” riportata per ciascun obiettivo indica quanti intervistati segnalano un’alta priorità per quell’obiettivo), con tassi di salienza che raggiungono e superano l’80%.

– Per quanto riguarda la credibilità dei leader: Biden mostra un vantaggio di credibilità piuttosto ampio (10 punti o più) su quattro temi, che includono i due più salienti (contrastare il COVID, con un vantaggio di 15 punti, e assicurare leadership, 10 punti) e le due meno salienti del gruppo (14 punti sul miglioramento delle scuole pubbliche, 13 sul rispetto per i veterani).

– Gli obiettivi di salienza intermedia (anche se ancora molto salienti, ovvero intorno all’80%) mostrano invece dinamiche di credibilità molto più equilibrate, con vantaggi molto risicati per Biden. Trump si trova leggermente in testa solamente per quanto riguarda l’aumentare la crescita economica. In generale, questi obiettivi mostrano un chiaro vantaggio di Biden (questo non sorprende, dato che le intenzioni di voto riportano un suo vantaggio di 10 punti).

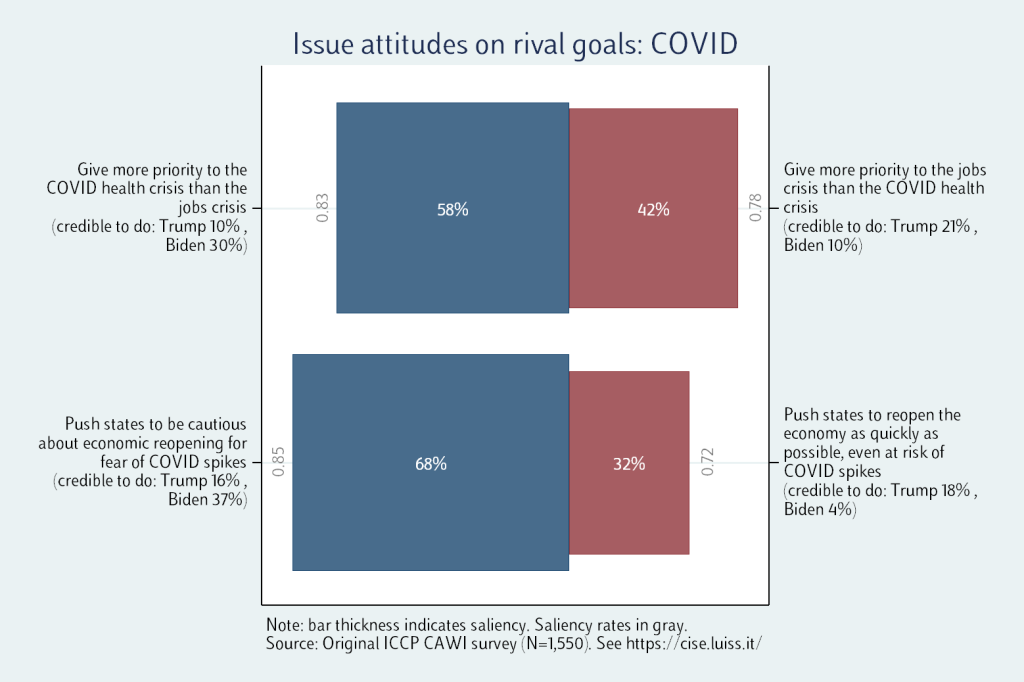

COVID

Veniamo ora ai temi divisivi. Elencando per prime le aree tematiche più salienti, non ci sorprende che la prima da riportare sia quella sulla crisi COVID. Su questo tema abbiamo posto in primo luogo una domanda generale sul trade-off fra salute pubblica ed economia, seguita da una domanda più specifica sulla riapertura economica.

– I risultati di entrambe le domande indicano una priorità per la salute rispetto all’economia: 58 vs 42% in termini di priorità di salute pubblica, che diventano 68 vs 32% quando si tratta di spingere i singoli stati a essere cauti sulle riaperture.

– È interessante notare che questa maggioranza che spinge per una maggiore cautela è anche più mobilitata. Il 58% che dà la priorità alla salute rispetto al lavoro ha un tasso di salienza di 0,83 (in grigio), ovvero 83 su 100 di loro assegnano un’alta priorità a questo obiettivo. Questo valore è leggermente inferiore (0,78) per coloro che invece preferiscono contrastare per prima la crisi del lavoro. Questo divario di salienza diventa più grande sulle politiche di riapertura degli stati, dove la maggioranza del 68% ha un tasso di salienza di 0,85, contro il tasso di salienza di 0,72 tra il 32% che desidera che gli stati riaprano rapidamente. In altre parole, le preferenze dei due gruppi sono di diversa intensità.

– Infine, è importante esaminare i dati sulla credibilità. Gli orientamenti rivali su questi due temi hanno chiaramente un carattere partigiano, con Biden che gode di una maggiore credibilità dal lato della salute pubblica e Trump dal lato dell’economia. Tuttavia, il vantaggio di credibilità di Biden dal “suo” lato è maggiore (rispettivamente un divario di credibilità di 20 e 21 punti) rispetto a quello di Trump dalla sua parte (rispettivamente 11 e 14 punti).

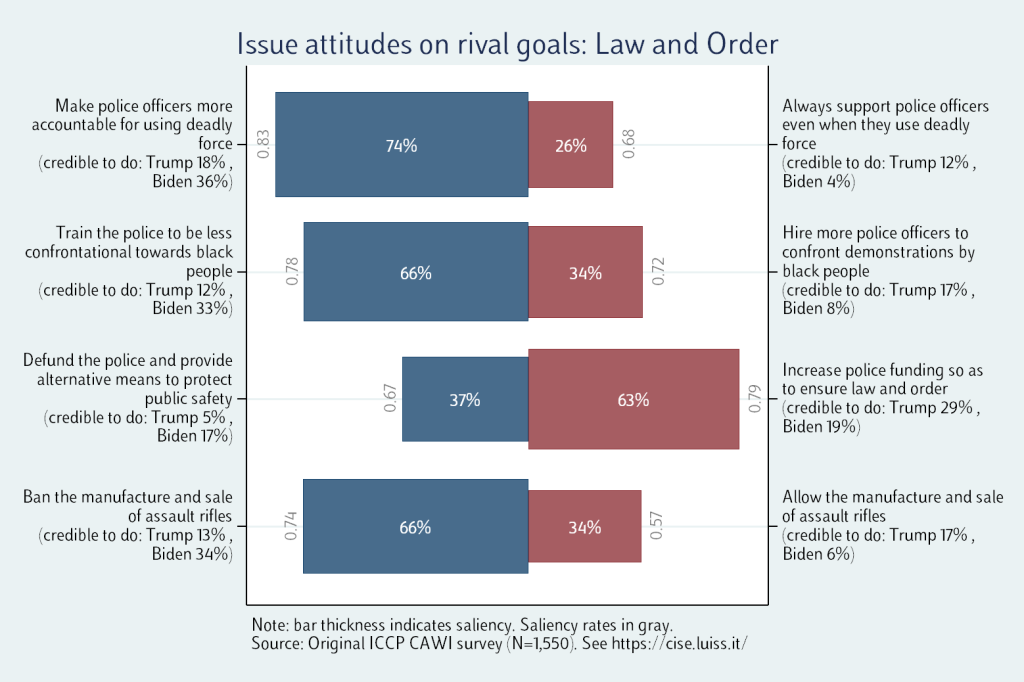

Legge e ordine

Quella su legge e ordine è l’area tematica al secondo posto in termini di rilevanza complessiva. Abbiamo posto quattro domande relative alla responsabilità, alla formazione e al finanziamento degli agenti di polizia, oltre a una domanda sulle restrizioni alla produzione e alla vendita di fucili d’assalto.

– I risultati mostrano che gli intervistati sono chiaramente a favore di una polizia più responsabile (74%) e meno conflittuale nei confronti dei neri (66%); ma allo stesso tempo, il campione è chiaramente contrario al defunding delle forze di polizia (63%, contro il 37% a favore del defunding). Inoltre, gran parte del campione sostiene il divieto di produzione e vendita di fucili d’assalto (66%).

– Tutti questi quattro obiettivi sono piuttosto salienti. Su tutti e quattro i temi, l’orientamento della maggioranza è quello che mobilita di più (ovvero con un tasso di salienza interna più alto). Lo scarto più ampio tra posizioni rivali in termini di salienza si registra sul divieto di vendita delle armi d’assalto (gap di .17 fra vietarne la vendita vs non vietarla) e su un policing più responsabile (gap di .15).

– Questi temi hanno un chiaro carattere partigiano. Biden gode di una maggiore credibilità per quanto riguarda la promozione di una maggiore responsabilità (divario di 18 punti) e minore conflittualità (21 punti) della polizia, così come sul divieto della vendita di fucili d’assalto (21 punti). Una combinazione fra considerevole sostegno popolare e alta priorità di questi obiettivi politici dovrebbe quindi favorire Biden. Al contrario, Trump è percepito più credibile quando si tratta di aumentare i fondi alla polizia per garantire la legge e l’ordine (divario di 10 punti). Anche in questo caso, una combinazione di ampio sostegno e alta priorità potrebbe rendere la questione elettoralmente produttiva per Donald Trump.

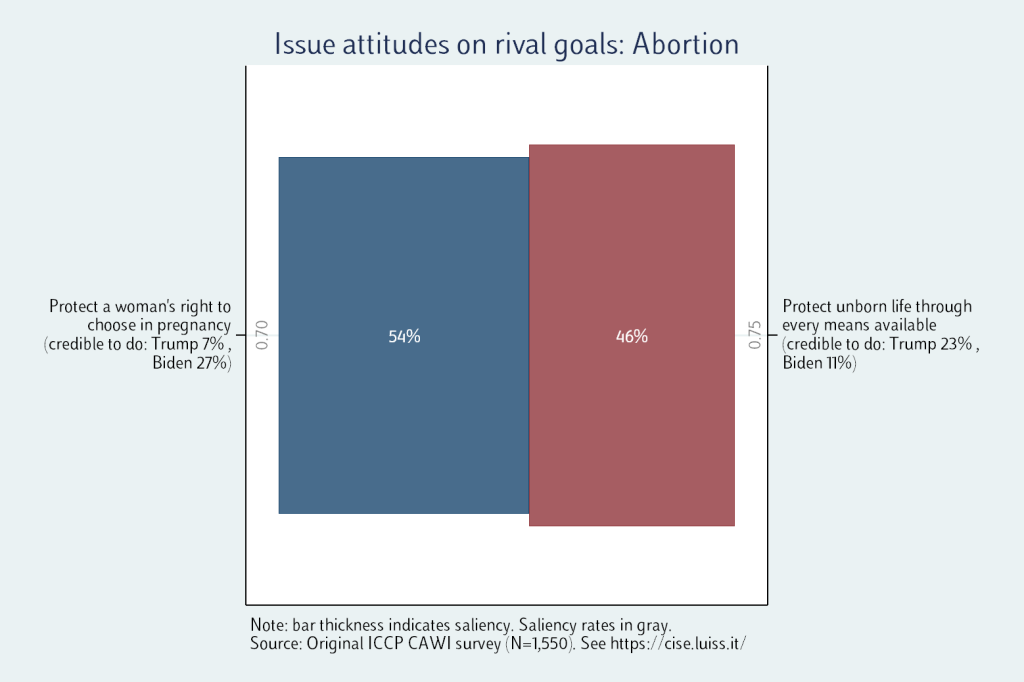

Aborto

L’aborto è una questione costantemente saliente nella politica americana ed è inevitabilmente anche parte di questa campagna.

– Non a caso, la questione è particolarmente controversa, con un campione molto spaccato: il 54% sostiene il diritto di scelta delle donne durante gravidanza rispetto alla protezione del nascituro con ogni mezzo disponibile (46%).

– Su entrambi i lati troviamo una salienza relativamente alta, con un livello leggermente più alto per la protezione del nascituro (0,75 contro 0,70).

– In termini di credibilità, i risultati sono in linea con il colore partigiano della specifica questione. Joe Biden è molto più credibile di Trump nel proteggere il diritto delle donne di scegliere durante la gravidanza (27% Biden vs 7% Trump); mentre Donald Trump è più credibile nel proteggere la vita del futuro concepito (23% Trump vs 11% Biden). Tuttavia, il vantaggio di credibilità di Biden su Trump nella protezione dei diritti delle donne è maggiore rispetto a quello di Trump sul “suo” obiettivo politico.

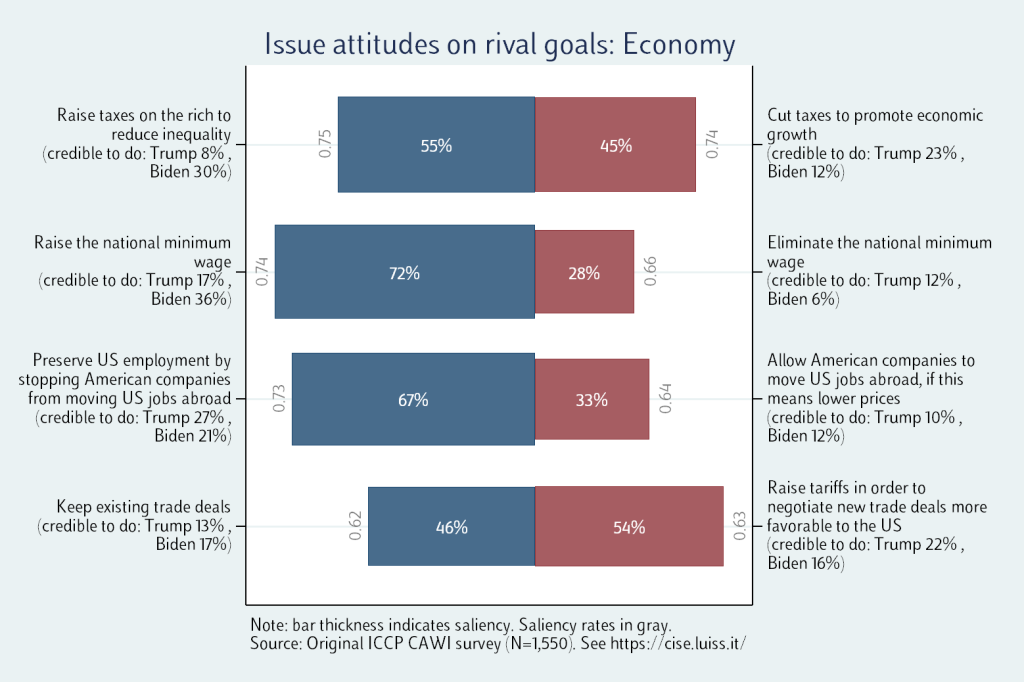

Economia

L’economia, sebbene su livelli di salienza inferiori, è ancora tra le massime priorità dei nostri intervistati. E possiamo ragionevolmente aspettarci che le questioni economiche avranno un peso sul comportamento degli elettori.

– La maggioranza degli intervistati sostiene i classici obiettivi democratici come aumentare le tasse per ridurre le disuguaglianze (55% contro 45%) e aumentare il salario minimo nazionale (72% contro 28%). Ampio sostegno è anche goduto da una misura protezionistica come la tutela dell’occupazione negli Stati Uniti impedendo alle aziende statunitensi di delocalizzare all’estero (67%); inoltre, il 54% preferisce aumentare i dazi per negoziare nuovi accordi commerciali con partner internazionali.

– Su tutte queste quattro questioni, la mobilitazione appare relativamente simmetrica tra le posizioni rivali, ad eccezione del salario minimo e della protezione dei posti di lavoro negli Stati Uniti, con divari di rilevanza più ampi.

– Sulle tasse e sul salario minimo, Joe Biden è considerato più credibile rispetto a Donald Trump (30% Biden vs 8% Trump sulle tasse; 36% Biden vs 17% Trump sul salario minimo nazionale). Tuttavia, Donald Trump è chiaramente favorito per la protezione dell’occupazione negli Stati Uniti e per l’aumento dei dazi per negoziare migliori accordi commerciali a livello internazionale. Entrambi questi obiettivi politici incontrano il sostegno della maggioranza degli elettori statunitensi (rispettivamente il 67% e il 54%) e mostrano un vantaggio di credibilità per Trump. Tuttavia, tale vantaggio non è grande (6 punti percentuali in entrambi i casi); e, mentre la protezione dei posti di lavoro negli Stati Uniti ha una rilevanza relativamente alta, lo stesso non vale per l’aumento dei dazi (il tasso di salienza è 0,63).

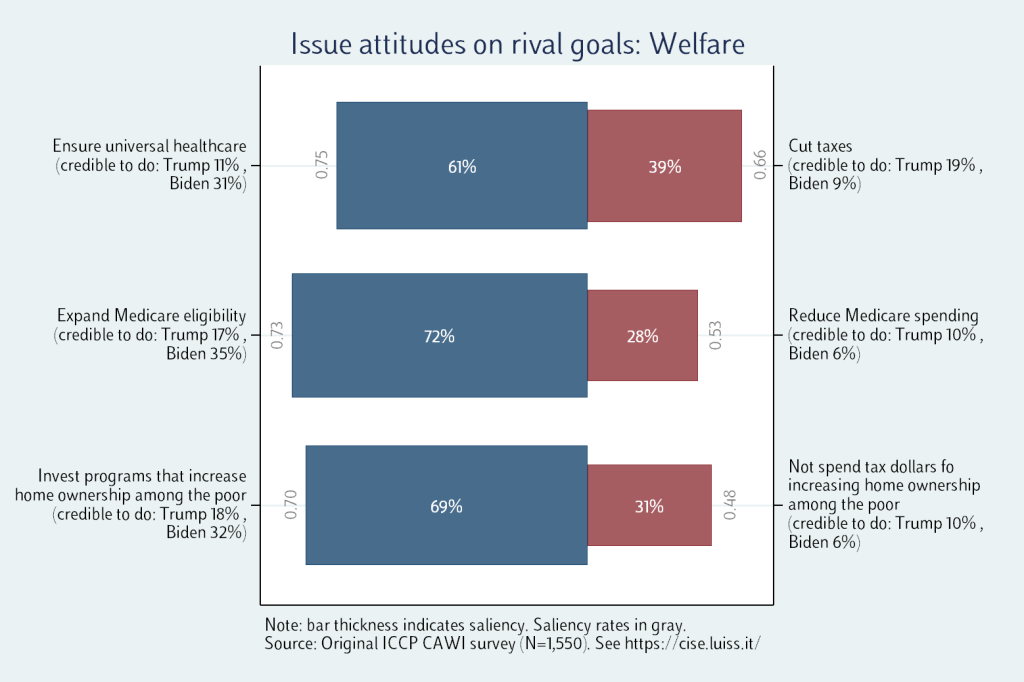

Welfare

Se l’economia è un’area tematica competitiva, lo stato sociale lo appare molto meno. In effetti, gli intervistati sposano ampiamente posizioni progressiste sulle politiche di welfare, favorendo di fatto Joe Biden.

– Il 61% degli intervistati vuole che venga garantita l’assistenza sanitaria universale, contro il 39% degli elettori che invece preferisce tagliare le tasse anche a costo di tagliare le risorse per la sanità universale. Coerentemente, il 72% degli elettori preferisce espandere l’idoneità a Medicare, piuttosto che tagliare la spesa devoluta a questo programma. Infine, il 69% degli elettori sostiene un aumento degli investimenti per favorire la proprietà immobiliare tra i meno abbienti.

– Tutti questi tre obiettivi sono molto salienti per coloro che li hanno selezionati. Tra i sostenitori dell’assistenza sanitaria universale, il tasso di salienza è 0,75; mentre è solo leggermente inferiore tra i sostenitori dell’espansione dell’idoneità a Medicare (0,73) e degli investimenti per aumentare la proprietà immobiliare tra i poveri (0,70). La mobilitazione di chi si oppone a questi obiettivi è invece inferiore.

– Infine, su tutti questi tre obiettivi, Joe Biden è ampiamente considerato il candidato più credibile. Il vantaggio di credibilità di Biden è pari a 20 punti percentuali sull’assistenza sanitaria universale; 18 punti percentuali sull’espansione di Medicare; e 14 punti percentuali sugli investimenti per aumentare la proprietà immobiliare tra i poveri.

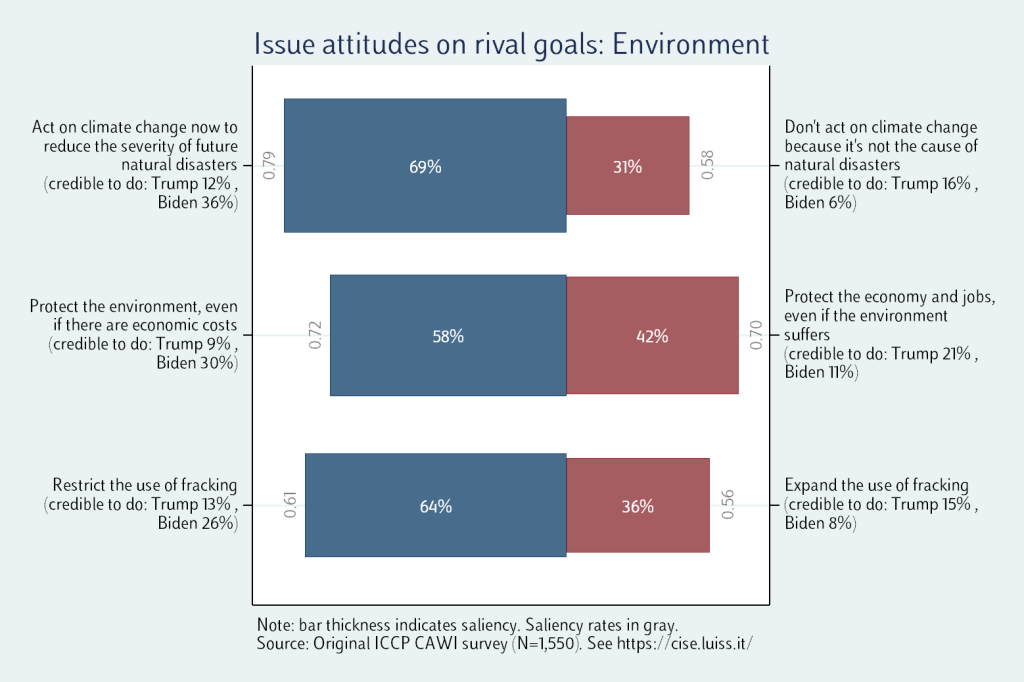

Ambiente e cambiamento climatico

– Anche l’ambiente è un’area tematica promettente per Joe Biden. Anche in questo caso gli intervistati statunitensi propendono per posizioni più progressiste, sostenendo la difesa dell’ambiente, anche a costo di conseguenze economiche. Il 69% chiede un’azione immediata sul cambiamento climatico per ridurre la gravità dei futuri disastri naturali come inondazioni e incendi. Sulla stessa linea, il 58% degli elettori sostiene la protezione dell’ambiente piuttosto che la protezione dell’economia; e il 64% sostiene la riduzione dell’uso del fracking.

– Dei tre obiettivi politici appena citati, due in particolare godono di una rilevanza relativamente elevata: l’azione sul cambiamento climatico (il tasso di salienza è 0,79) e la protezione ambientale (0,72). Su entrambi questi temi, Biden ha un chiaro vantaggio di credibilità su Trump: rispettivamente 24 e 21 punti percentuali. Pertanto, la combinazione di ampio sostegno, priorità relativamente alta e vantaggio in termini di credibilità, rende queste questioni potenziali fonti di mobilitazione di un elettorato pro-Biden.

– Per quanto riguarda l’uso del fracking, sebbene la sua limitazione sia sostenuta dal 64% dell’elettorato, l’obiettivo politico non è ancora particolarmente rilevante (né per l’elettorato in generale né per chi ha preferito una restrizione all’uso del fracking – il tasso di salienza qui infatti è 0,61). Inoltre, sebbene Biden sia ancora considerato più credibile di Trump su questo obiettivo, il suo vantaggio qui è meno pronunciato rispetto agli altri due obiettivi politici sopra considerati (essendo il suo distacco di credibilità sul fracking è di 13 punti percentuali).

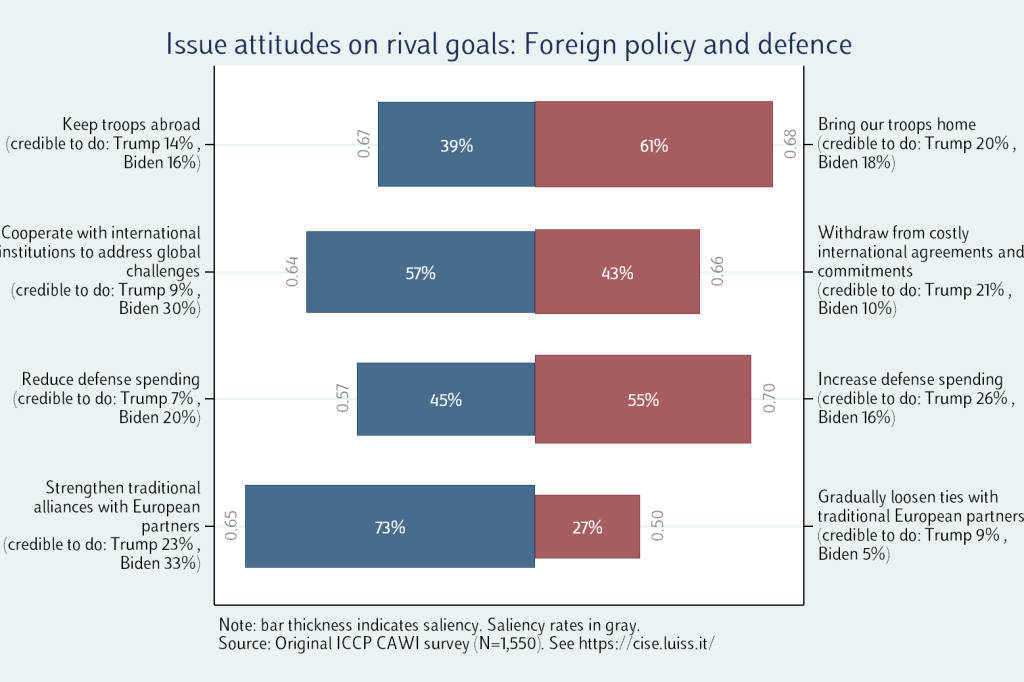

Politica estera e di difesa

– Sebbene relativamente meno saliente rispetto alle aree tematiche precedenti, la politica estera e di sicurezza rappresenta un’arena di questioni più competitive. Guardando alle opinioni degli intervistati, troviamo un mix di posizioni progressiste e conservatrici. Sul versante conservatore, la maggioranza sostiene sia il ritiro delle truppe statunitensi dall’estero (61%) sia l’aumento delle spese per la difesa (55%). Sul versante progressista, invece, si osserva una maggioranza di elettori a favore del multilateralismo (57%) e delle tradizionali alleanze con i partner europei (73%).

– Per i due obiettivi conservatori (riportare a casa le nostre truppe e aumentare la spesa per la difesa), il tasso di salienza è rispettivamente di 0,68 e 0,7. Per i due obiettivi progressisti (multilateralismo e rafforzamento delle relazioni con i partner UE), invece, il tasso di salienza è inferiore, rispettivamente 0,64 e 0,65. Ciò significa che gli elettori che hanno selezionato obiettivi conservatori potrebbero avere maggiori probabilità di essere mobilitati su questi temi, rispetto agli elettori che sostengono i due obiettivi progressisti.

– Questa configurazione potrebbe produrre un vantaggio elettorale per Donald Trump. Infatti, su entrambi gli obiettivi conservatori, Trump ha un vantaggio di credibilità su Biden. Tuttavia, questo è minimo sul riportare indietro le truppe statunitensi (divario di 2 punti), mentre è più grande (10 punti) sulla spesa per la difesa. Guardando a obiettivi più liberal, invece, Biden gode di un forte vantaggio di credibilità (21 punti sul multilateralismo e 10 punti sulle relazioni USA-UE). Tuttavia, data la rilevanza relativamente bassa di questi due obiettivi politici per coloro che li hanno selezionati, gli elettori difficilmente potrebbero essere mobilitati su questi temi.

Questioni razziali e immigrazione

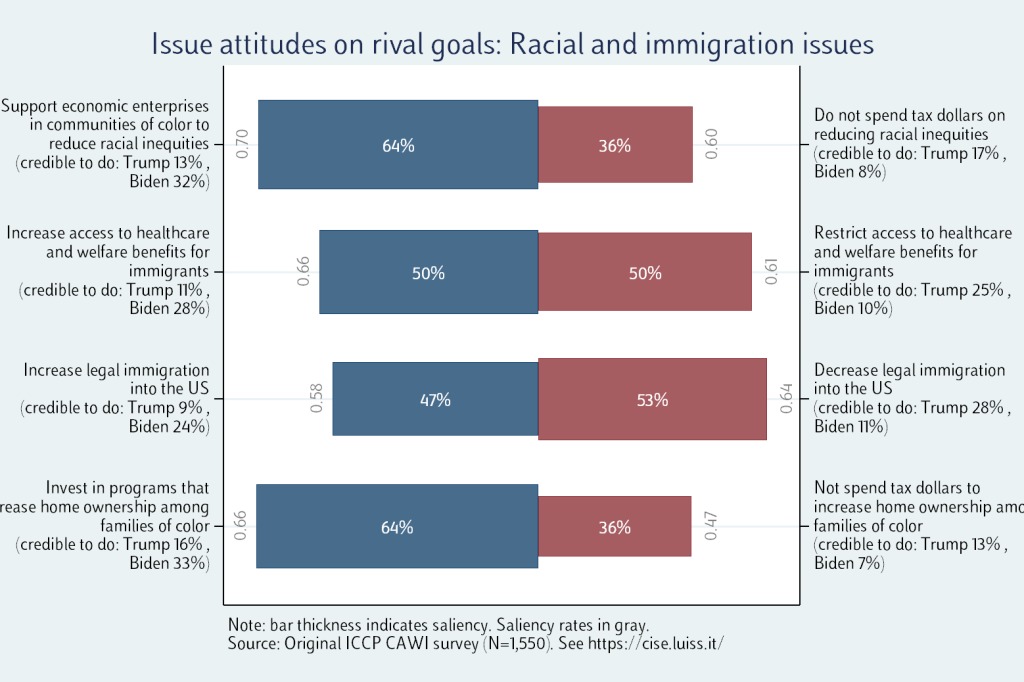

– La questione delle preferenze e delle priorità sulle questioni razziali e sull’immigrazione ci fornisce un quadro complesso. Su temi specificamente legati all’immigrazione, l’elettorato statunitense appare sostanzialmente diviso in due metà: una progressista, che sostiene l’accesso alle prestazioni sanitarie per gli immigrati (50%) e l’aumento dell’immigrazione legale negli Stati Uniti (47%); e uno conservatore, che invece è contrario all’aumento dell’accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali per gli immigrati (50%) e che sostiene una restrizione all’immigrazione legale negli Stati Uniti (53%). Di conseguenza, la configurazione della rilevanza delle questioni e della credibilità dei candidati su questi due temi riflettono questa divisione progressista-conservatrice. Sul polo progressista si osserva che il tasso di salienza sull’aumento dell’accesso ai sussidi per gli immigrati è più alto che sull’aumento dell’immigrazione legale; sul polo conservatore, invece, è vero il contrario. E i due candidati godono di divari di credibilità simili e simmetrici sui rispettivi poli. Questa è una novità per quest’area: mentre nella maggior parte delle aree problematiche il vantaggio di Trump sul “suo” lato conservatore era inferiore a quello di Biden sul “suo” lato progressista, qui entrambi i candidati, nelle rispettive aree del dibattito, hanno un solido vantaggio di credibilità. E questo potrebbe essere un tema chiave per Trump.

– Il quadro è diverso quando si tratta di questioni relative alle comunità di colore statunitensi (questioni razziali). Ci siamo posti, in particolare, due domande e i risultati che otteniamo sono più nettamente definiti: il 64% è favorevole a programmi di investimento a sostegno sia delle attività economiche che della proprietà immobiliare nelle comunità di colore. Ed entrambi questi obiettivi politici hanno una rilevanza relativamente alta. Il tasso di salienza è infatti rispettivamente di 0,70 e 0,66 (che è in generale più alto rispetto ai tassi di salienza per le questioni di immigrazione, sia sul polo conservatore che su quello progressista). Infine, su entrambi questi obiettivi politici, Biden detiene un forte vantaggio di credibilità su Trump (rispettivamente 19 e 17 punti percentuali).

Conclusioni – Biden davanti, ma anche Trump ha le sue carte

A quattro settimane dalle elezioni, i nostri risultati mostrano come il vantaggio di Biden sia strutturato e definito dal suo vantaggio competitivo su molti temi, soprattutto perché le posizioni più liberali tendono a godere del sostegno della maggioranza su tante delle questioni poste al nostro campione. Tuttavia, dai nostri dati emergono diverse problematiche chiave che potrebbero avvantaggiare Trump: e va sottolineato che il segreto di una campagna vincente sta nel saper cogliere e sottolineare con precisione solo quelle questioni che giocano a vantaggio di un determinato candidato. Di conseguenza, questi dati potrebbero effettivamente suggerire quali saranno le priorità principali delle campagne di entrambi i candidati nelle prossime settimane.